国家翻译实践视阈下的民族翻译研究*

——基于中国知网汉文期刊文献(2000—2019)

2020-06-10任东升

⊙ 吕 晖 任东升

(河北民族师范学院,河北 承德 067000;中国海洋大学,山东 青岛 266100)

一、引言

民族翻译活动源远流长,从周代开始,就有少数民族语言向汉语的翻译,例如春秋时期的《越人歌》、东汉时的《白狼歌》三首[1]62,民语互译也早在公元前4世纪就已开始。从历时的角度对民族翻译活动的策动者、赞助人和主体进行考察,可以看到无论是译史、通事职位的设置还是蕃汉二字院、四夷馆、内翻书房等翻译机构的建立,这些“由政权机构发起的翻译实践已经基本符合国家翻译实践的模型,是国家翻译实践的基础和前身”[2]71,属于“准国家翻译实践”。新中国成立以来,我国的民族翻译活动得到了国家的大力支持,以《毛泽东选集》的民族文字版翻译活动为例,1950年、1951年国家相继成立《毛泽东选集》出版委员会及工作委员会,至1965年,《毛泽东选集》1—4卷被翻译为维吾尔文、哈萨克文、蒙文、藏文和朝鲜文等5种少数民族文字出版[3],这种以国家为主体的翻译活动本身已带有国家的战略性质及使命色彩,成为一种制度化翻译,是国家翻译实践的一部分。过去20年间,在已经出版的民族翻译研究汉文文献中,民族典籍外译研究成为新的学术增长点,研究内容经历了从文字到文化典籍到民俗文化的转变,研究视角则从语言学到跨文化再到新近的民族志视角,实现了多领域、跨学科的融合。从国家翻译实践视角审视民族翻译研究,可以较为清晰地看到国家治理、国家政策、国家形象与民族翻译研究之间的互动关系。以往民族翻译回顾研究多从期刊发文量、发文地域、所涉民族、作者分布、期刊分布、主题、所获基金(国家各类课题)等方面进行分析,而将民族翻译研究纳入国家翻译实践体系框架下进行回顾尚属空白。鉴于此,本文拟对2000—2019年收录于中国知网有关民族翻译研究的汉文期刊文献做定量与定性分析,据此管窥民族翻译研究概貌。

二、民族翻译概念界定

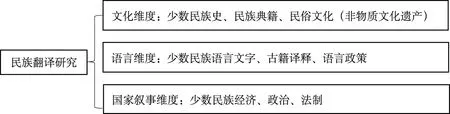

提到民族翻译,学界有如下常见表述:民族典籍翻译、民族文献翻译、民族文化翻译、民族语言翻译、民族语文翻译等,这些表述基本涵盖了此领域研究的主要内容,但所指是否重合?范围是否清晰?能否涵盖全部研究内容?笔者认为“民族翻译”是一个偏正短语,即“有关民族的翻译研究”,它的研究对象是民族学、民俗学、人类学、社会学与翻译学形成的交叉学科的研究对象。

民族是一个古老的概念,是可以和国家、政体相对应的人群的概念。[1]679“民族学是以民族、族群及其社会和文化为研究对象的学科”[4],在英美国家分别称作“社会人类学”和“文化人类学”;“民俗学的研究对象是民众的生活文化”[5],包括“口头传统、民俗活动、传统表演艺术、传统手工技艺等”[6],两个学科的研究对象互有交错重合。“社会翻译学的主要研究对象是翻译与社会之间的共变关系,即翻译与社会之间的相互作用与影响”,属于翻译学的一个新兴分支。[7]就翻译学而言,霍姆斯、图里提出翻译学整体框架,图里对此进行描绘,将其分为纯理论翻译学和应用翻译学。[8]将上述学科的研究对象放在少数民族语境下进行考察,便得出“民族翻译”的研究对象:有关少数民族社会与文化的理论翻译研究和应用翻译研究。结合国内现有研究,民族翻译研究子研究对象如下:

上述有关民族翻译概念的分析与界定有助于该领域的规范表达,帮助廓清研究的主要内容和侧重点。

三、数据统计与分析

本文以中国知网有关民族翻译研究的汉文期刊文献为研究对象,对2000—2019年间收录的相关论文进行搜集、整理与分析。为保证检索的全面性,首先在中国知网上输入检索表达式:SU=(译+口译+笔译+交传+同传+翻译)*(族+民族+少数+地方),时间节点设置为2000.1.1—2019.12.31,搜集到文献9140条。而后又以“民族翻译”为主题,在期刊分类下进行模糊检索,得到8057条结果。笔者以上述“民族翻译”的概念为标准,人工逐条筛选,剔除简讯、书讯、发刊词等非学术性文献,且将两次检索结果合并去重后,得到文献条目凡1502条。按照国家翻译实践的内涵、判断标准及其在操作层面的定义,再次对文献进行筛选,选出获国家级及省级(含)以上资助或发表于国家级翻译期刊①上但未获助的文献凡812条。以下按国家翻译实践概念体系框架对上述筛选后的文献进行分析。

(一)年度获助文献及基金分布概况

2000—2005年民族翻译研究汉文文献年度发文量基本在10篇左右,其中年度获助文献均不足5篇。此时大部分汉文文献中谈及的“民族”是指以汉文化为中心的“汉民族”或是“国家”的代名词。2006年,王宏印、邢力“第一次正式阐述‘翻译学’‘典籍翻译’与‘民族学(民俗学、民间文学)’的关系,之前从事‘典籍翻译’研究的一部分学者集体转向了‘民族典籍翻译(英译)’”。[9]自2007年开始,国务院、中宣部、国家民委相继颁布《少数民族事业“十一五”规划》《关于进一步加强少数民族古籍保护工作的实施意见》《关于进一步繁荣发展少数民族文化事业若干意见》等大力推进、繁荣少数民族文化事业的规划及指导意见,为民族翻译研究提供了强大的政策保障和支持。2008年民族翻译研究汉文获助文献实现个位数突破,其中17篇来自国家级翻译期刊《民族翻译》。2008年是《民族翻译》公开出版发行的起航之年,夯实了学术发表和学者交流的园地。获国家级资助文献研究领域集中在民族典籍《布洛陀史诗》及《格萨尔》的英译及汉译研究。

图1 年度获助文献及各类基金分布概况

2009年,全国少数民族文化工作会议在北京召开,明确提出扶持少数民族古籍抢救、搜集、保管、整理、翻译、出版和研究工作[10],此后民族翻译研究获助文献整体数量基本呈稳步增长。2009至2012年间,刊布于国家级翻译期刊上的文献多于受助文献,这一趋势从2013年开始发生转变:受助文献的数量明显上升,两类基金数量基本持平。值得注意的是,2019年获得国家资助的文献数量有所下滑,国家社科基金项目中有关少数民族翻译项目仅5项[11],而获得省级资助的文献数量仍然保持增长趋势。

(二)国家主体概念相关研究

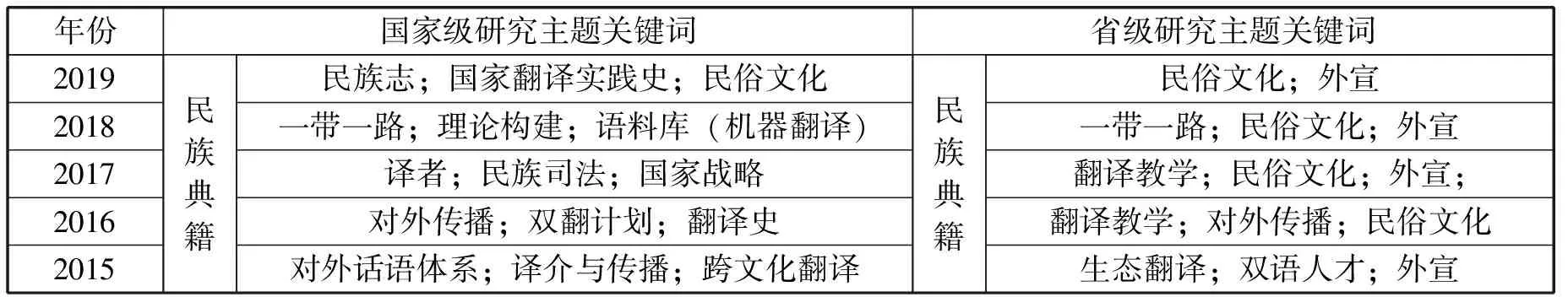

国家是国家翻译实践的主体概念之一,“可通过国家主权、国家行为、国家能力、国家战略、国家规划、国家利益、国家形象、国家话语权、意识形态、软实力等具体概念来实现”[2]71,服务于国家的功效层面。笔者以2015—2019年获国家级、省级(含)资助的汉文文献为例,分析其研究主题与国家主体之间的互动关系。

表1 2015—2019国家主体概念下研究主题分析

年份国家级研究主题关键词省级研究主题关键词20192018201720162015民族典籍民族志;国家翻译实践史;民俗文化一带一路;理论构建;语料库(机器翻译)译者;民族司法;国家战略对外传播;双翻计划;翻译史对外话语体系;译介与传播;跨文化翻译民族典籍民俗文化;外宣一带一路;民俗文化;外宣翻译教学;民俗文化;外宣;翻译教学;对外传播;民俗文化生态翻译;双语人才;外宣

对研究主题关键词进行梳理,可以看出2015—2019年间,民族典籍译介研究是民族翻译汉文期刊关注的重点。民族典籍翻译研究不仅有助于我们形成少数民族与汉民族和谐共生、多元互补的多元文化史观,其外译更是向世界推介中华文化、建构民族形象的重要窗口,是在国家翻译实践中对国家话语权及国家形象构建的实践探索。2016年,民族典籍对外传播的研究视野进一步扩大,除关注英译外,还有日译;少数民族翻译史研究成为一个新的热点,如“少数民族电影史”“蒙古族翻译史”及对藏文史籍、纳西东巴文献的梳理及译注。同时,从国家战略层面提出少数民族“双翻计划”,即培养民汉双语翻译人才。2017年,民族典籍外译的研究集中在译者上,如戴乃迭、贺大卫、哈斯宝及葛浩文;在国家政策层面,少数民族“双语司法”针对司法程序中少数民族语言权保障、少数民族语言翻译人员的权利义务与监督机制进行了研究;国家战略层面,对党政文献民族语文翻译与周边国家对外宣传、民族翻译工作对少数民族城镇化建设的影响进行了探索。2018年,民族典籍的译介研究开始更加关注理论建构,如民族文化翻译能力的界定及理论模型研究、少数民族活态史诗翻译谱系与转换机制研究;语料库翻译学的兴起也为民族翻译研究带来新的研究方向;在国家“一带一路”倡议下,少数民族茶文化、体育文化及语言景观的翻译也逐渐被纳入研究范畴。2019年,国内民族典籍外译研究转向“民族志”视角;新中国成立70周年,民族翻译迎来了“翻译史”的研究高峰,国家翻译实践史研究课题的提出从国家战略层面重新审视、撰写翻译史,尤其为民族翻译提供了广阔的发展空间。同时,民俗文化如民间美术、医药、谚语等成为研究关注点。

在省级研究课题中,近5年研究成果较丰富的省市有广西、四川、湖南、贵州、新疆,其研究重点基本与国家课题方向一致,但更为偏重民俗文化对外译介。相较之下,新疆维吾尔自治区的研究课题更能从国家政策着手,2016年获批的《新疆多民族翻译与“一带一路”》课题,研究一带一路背景下的民族语文翻译及双(多)语翻译人才培养。

(三)翻译实践主体概念相关研究

在国家翻译实践概念体系中,翻译主体概念包括本体论、方法论、史论及价值论等。就民族翻译而言,本体研究是对其内部的研究,包括宏观层面的概念体系、理论框架、学科定位和微观层面的语言、文本研究。“翻译方法论,是翻译及其研究方式方法的总和”[12],分为翻译实践方法论与翻译研究方法论。“翻译史论指以理论为指导对翻译史资料的系统分析及由此形成的历史认识或理解”[13],是翻译史研究的一部分。翻译的价值论,即“译何为”,是对翻译之用的研究,其关键在于如何对翻译的本质进行定位。实践主体概念包括译者、机构和国家,实践对象及实践手段。在民族翻译研究中,分别指对进行翻译活动的译者、机构、国家的研究,对原文、译文及副文本的研究,以及对翻译实践采用手段的研究。

从翻译、实践主体概念回顾20年来汉文文献中的民族翻译研究可以发现,汉文文献中民族翻译本体的研究同样经历了从语言学到文化转向的转变:2008年,翻译语言本体研究占到了当年总数的一半,从2009年开始,相继出现从民族志、文化翻译、权力与政治角度的探讨,2014年开启了翻译研究的“文化转向”:跨文化、意识形态、后殖民等理论涌入民族翻译研究。值得注意的是,汉文文献中,从我国本土译论生态翻译学对民族翻译进行研究的热度不减,该理论对民族翻译研究具有较强的解释力。有关民族翻译本体的研究主要包括:民族典籍翻译的学科归属[14]、民族文化与典籍翻译的四大落差[15]、少数民族典籍翻译体系多维建构[16]、口头文学翻译本体论[17]及民族典籍翻译研究的学科定位[18]等。有关翻译方法论的研究,在民族翻译中主要体现为对翻译实践方法论的研究,包括翻译策略、翻译方法及翻译技巧,而对民族翻译研究方法的讨论却乏善可陈,主要见于王宏教授的中华民族典籍传播的翻译学路径研究。[19]在译史研究中,主要为译史实践研究,即对民族翻译历史的描述,内容上重点关注典籍翻译史及少数民族语言圣经翻译史,还包括少数民族文献的考证研究,族别上主要涵盖藏、蒙古、彝及维吾尔族。在翻译价值的研究上,主要从文化交流和建设的角度着手,关注典籍的译介和传播,将翻译定义为跨文化的交流活动。

就实践主体而言,汉文文献中民族翻译主要关注译者研究,如现当代民族语言翻译家阿拉坦巴根、校仲彝、曹都等及古代少数民族翻译家支谦、胜光法师及安藏等。对机构翻译活动的考察主要有清朝翻译机构和中国民族语文翻译局。实践客体研究主要是对译本的分析与批评,兼有原文考证研究及副文本研究。实践手段或方式主要是对指导、完成翻译实践的理论剖析或系统构建,如出现频次较高的传播学、生态翻译学、民族志、跨文化视阈下的民族翻译研究,还有关于民汉、民外、民汉外双语或三语的语料库构建。

(四)翻译类型研究

类型是国家翻译实践概念体系中的下位概念,“依据不同的划分标准,国家翻译实践可以有不同的类型。按照国家行为的类型划分可分为‘对内型’和‘对外型’。根据是否跨越国界和翻译方向,可以分为‘国内语际型’‘输入型’和‘输出型’”。[2]71在民族翻译实践中,涉及民汉、民民互译的国内语际型翻译和民外互译的跨国语际型翻译。其中,民外互译中多为以汉语为中介语进行的民-中-外翻译模式。对民族翻译研究的翻译类型进行统计,如图2:

图2 翻译类型统计

由图所示,民汉互译及民外互译是汉文文献中民族翻译研究的主要翻译类型。2013年之前,民汉互译的研究数量要大于民外互译,自党的十八大以来,习近平总书记提出“要努力提高国际话语权,要加强国际传播能力建设,精心构建对外话语体系,发挥好新兴媒体作用,增强对外话语的创造力、感召力、公信力,讲好中国故事,传播好中国声音,阐释好中国特色”[20]。因此,民外互译在2015年以后成为民族翻译研究的主流。民汉互译主要包括汉壮、汉蒙、汉维、汉彝互译;民外互译以输出对外型占主导,多以汉语为中介,且译入语以英语为主;有关外译民的研究主要集中在《圣经》的民族语译本中,如苗文圣经译本考述、蒙古语圣经译本考述。民语之间的互译研究数量比较少,未形成较具规模的研究主题。

四、总结

通过以上考察,我们可对20年来汉文期刊文献中反映出来的民族翻译研究历程、特征、学术增长点总结如下:

(一)2000年至2019年见证了民族翻译研究的发展与繁荣,在国家政策的大力扶持下,迅速进入发展繁荣期,民族典籍对外译介成为翻译研究新的增长点,已形成研究团队和具有代表性的研究成果。

(二)在国家层面,民族翻译研究与国家形象、国家话语权互动最为紧密,这是民族翻译领域积极响应中国文化“走出去”的号召,而相关国家规划、国家战略、国家安全方面的研究还较少,没有得到相应的重视。

(三)在翻译主体层面,针对方法的研究多,但多数未经系统提炼,形成普遍的翻译原则或理论。译论方面,我国古代藏族的翻译理论相当成熟,可作为构建少数民族翻译理论的参考和支撑。“民族典籍翻译的理论仅仅依赖传统的汉学和汉译外的理论认识是不够的,甚至是无法建立的,它必须依靠在自己翔实的资料基础上进行研究才可能获得”。[21]在翻译史的梳理上,散见的概述多,而系统的钩沉少,有关海外中国学中少数民族史的梳理乏善可陈。在实践主体层面,有关译者、译家言说多,且多集中在藏族、蒙古族、维吾尔族、彝族译家,对其他少数民族译者研究少。回族译者如张中(1567—1657)、王岱舆(约1570—1660)、伍遵契(1599—1698)等曾译著大量伊斯兰教经典[22],但相关研究较少。少数民族历史上的译场活动研究是一个值得书写的地方,如今研究比较多的有清朝的翻译机构,而对历史上其他民族由国家政权发起的翻译实践关注相对较少,如新疆吐鲁番盆地造经场等。

(四)在翻译类型层面,输出多而输入少,通过汉语中介语进行外译多,而由民族语直接译为外语少。民族语之间的互译研究一直是一个比较薄弱的环节。“中国境内各民族语言之间的互译研究有多年的丰富经验可以总结,也有许多学术问题(语言的、文化的、历史的等)可以研究”。[23]民族语互译翻译经验极为宝贵,既可为以汉语为中介语的民译外提供借鉴,同时又有利于少数民族翻译理论的构建。

民族翻译研究是我国译学研究的宝藏,“国家翻译实践”论也是翻译研究中国学派的代表之一,两者的结合将为我国翻译研究话语体系的构建提供宝贵的学术资源。从国家层面宏观把握民族翻译研究,加强民族翻译在国家行为、战略及规划方面的研究,助力构建国家话语权,构建少数民族翻译话语体系。同时应注意扶持省级基金项目,保持其良好增长趋势,注意研究重心的下移和研究中国家意识的上移。在对翻译方法的研究上要注意总结提炼,并借助民族翻译的跨学科本质,结合民族学、人类学、文化学视角,努力构建少数民族翻译理论。在翻译史的研究上要系统挖掘少数民族翻译史和海外中国学的丰富资料。在实践主体的研究上,对机构和国家发起的民族翻译实践要引起相当的重视,能够对现有翻译史起到补充甚至是更正的作用。

注 释:

① 国家级翻译期刊指三个国家级翻译机构,即中国外文出版发行事业局、中共中央编译局和中国民族语文翻译局下属期刊,主要包括《中国翻译》及《民族翻译》。

② 图1统计的数据中,若文献得到国家级及省级(含)以上项目资助,同时又发表在国家级翻译期刊上,则计入受相应基金资助文献中,不再重复计入发表于国家级翻译期刊中。同一项目的不同文献分别计入相应受助基金数目。