至今千里赖通波

2020-06-10吴鹏编辑田宗伟

◎ 文 | 吴鹏 编辑 | 田宗伟

大运河扬州段风光 摄影/东方IC

晚唐时期某年的一天,诗人皮日休驻足汴河边,观两岸杨柳依依,水中碧波荡漾,遥想当年隋炀帝杨广三下江南之盛景,客死他乡之凄凉,兴亡之感油然而生,落笔写下两首《汴河怀古》。其一为:“万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还。应是天教开汴水,一千余里地无山。”其二是:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”

这两首诗是典型的翻案诗。汴河即隋唐大运河中连接黄河与淮河的通济渠,因主干道与古汴水重合,故称汴河。诗中,皮日休一改唐人对隋炀帝开运河劳民伤财导致身死国灭的主流评价,认为大运河是利在千秋之事,“至今千里赖通波”,大唐近三百年之荣耀亦托福于大运河转运漕粮、沟通南北之利;如果没有水殿龙舟奢靡之事,开运河的杨广足可与治水的大禹比肩功业,“共禹论功不较多”。

那么问题来了,大运河到底是不是杨广为巡游江南而开凿,“种柳开河为胜游”?杨广沿着运河“万舸东南行,锦帆下扬州”,仅仅是为了看江南花花世界吗?隋朝短命而亡的历史原因,可以归结为开凿福泽千年的大运河吗?

隋炀帝像

天子大业 时代呼唤

隋文帝仁寿四年(604)七月二十一,杨广经过一系列斗争,战胜大哥废太子杨勇、五弟汉王杨谅等对手,终于龙飞九五,继位登基,成为大隋王朝第二代皇帝,是为隋炀帝。

第二年,即公元605年正月初一,杨广大赦天下,改年号“大业”,是为大业元年。大业年间创大业,千秋功过任人说。气度恢弘、志向远大的杨广,终于将绝对皇权握在手中,可以放手干一番大事业,遂召集群臣,摊开地图,在隋朝的东南划了一条长长的曲线:就是这,朕要上这个大工程。

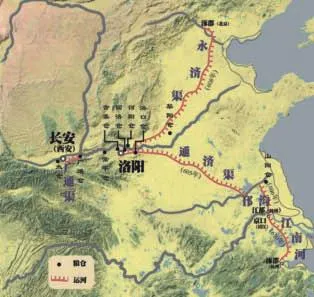

群臣定睛一看,只见皇上划下的这条线,以东都洛阳为中心,分别向东北和东南成扇形延展开去,一条水龙在地图上蜿蜒起伏。南起余杭(今浙江杭州一带),中经江都(今江苏扬州一带),北达涿郡(今北京市一带),自南向北沟通钱塘江、长江、淮河、黄河、海河五大水系,贯穿今天浙江、江苏、安徽、河南、山东、河北、天津、北京八省市,全长2000公里!

这就是杨广要搞的大工程:开凿大运河,连通南北水系。

运河,即为了方便运输而人工开凿的河流,或者是疏浚原有的自然河道,使其达到大规模通航的要求。我华夏先民早在东周就开始挖掘运河,以利水运。春秋时期吴王夫差修建连接长江淮河的“中渎水”,战国时代魏惠王开凿沟通淮河黄河的“鸿沟”;后又有汉武帝接通苏州和嘉兴的航运水道,三国曹操凿通引漳水入白沟的“利漕渠”等等。

但在隋朝之前,历朝历代修运河,都是一小段一小段地修,最多连接两条河流。到了杨广这儿,为何非要大兴劳役、不遗余力开凿沟通五大水系的南北大运河?

唐代有种“阴谋论”认为,睢阳(今河南商丘市一带)有“王气”,妨碍大隋江山的长治久安。隋炀帝开凿穿睢阳境内而过的大运河,“一则路达广陵(今江苏扬州一带),二则凿穿王气”,可以一举两得:既凿穿睢阳的“王气”,又方便烟花三月下扬州。

隋唐大运河 制图/ Roxie

其实,历史并非如此荒诞不经。南北大运河的开凿,有着深刻的政治经济背景。

秦汉之时,中国的经济重心一直在北方黄河流域。西晋八王之乱自废武功,导致五胡乱华衣冠南渡,从北方滚滚而来的世家大族和流民百姓,对南方长江流域进行了大规模的深度开发。到隋唐时期,南方已经成为经济发达区域,是朝廷钱粮赋税的重要来源。在经济重心逐渐南移之后,全国政治中心却因为抵挡北方草原民族入侵等各种原因,一直没有随之南移。

把北方黄河流域和南方长江流域这两个分离两百多年的经济区域连接起来,用南方的经济支撑北方的政治,用南方的钱粮赋税支持北方的对敌斗争,是刚刚统一的隋朝和后来继之而起的唐朝面临的新的历史任务。隋唐必须把南方的经济文化中心与北方的政治军事中心联系起来,使南北成为统一的整体,方能重建盛世。尤其迫在眉睫的是,隋唐京师长安所在的关中地区,人多地少,粮食匮乏,以至每到青黄不接和灾荒之年,皇帝都要率领百官、带领百姓到东都洛阳找粮,成为“逐粮天子”。如何把江南的钱粮快速高效地转运到北方,是隋朝中央朝廷必须解决的问题。

古代运输,无外乎水陆两路。陆地运输全靠人拉马驮,运量小,耗费大,尤其是长途运输,千里迢迢运去的那点东西,还没有脚夫和马牛在路上吃喝消耗的多。水路就成为古代最便捷最经济的运输。而我国地形呈西高东低之势,主要河流都是“大河向东流”,没有一条贯穿整个南北的大河。若想通过水运将南北连成一体,只有人工开凿贯通南北的大运河。

繁忙的扬州段大运河 摄影/周古凯/ 东方IC

全面规划 四渠并举

杨广开运河是有顶层设计的,可谓规划先行。大运河以东都洛阳为中心,分为南北两个系统,用6年时间分阶段开挖。南运河是洛阳东南方向的通济渠、邗沟、江南运河,北运河为永济渠。

大运河设计的总方案是以黄河为基干,向东南、东北作扇形展开,充分利用黄河南北水流的自然地形趋势,使运河顺应地势由高向低缓缓流去,沟通五大水系之间的水陆交通。

通济渠又名御河,全长650多公里,是连接黄河和淮河的运河,最先开凿。大业元年(605)三月二十一,杨广发布诏书,“发河南、淮北诸郡民,前后百余万,开通济渠”。同年八月十五,仅仅用了171天,不到半年时间就全线完工通行。通济渠两岸景观如画,“河畔筑御道,树以柳”。白居易有《隋堤柳》诗云“大业年中炀天子,种柳成行夹流水。西至黄河东至淮,绿阴一千三百里”。

邗沟是大运河的第二段,沟通长江和淮河,航程较短,仅有150公里。大约与通济渠同时开凿、同时完工,“发淮南民十余万开邗沟,自山阳至扬子入江,渠广四十步”。

永济渠是大运河的第三段,也是最长的一段,往东北走向,沟通黄河、海河两大水系,主要是为征讨高句丽运兵运粮所用,同时加强对东北的军事控制。大业四年(608)正月初一,杨广下诏“发河北诸郡男女百余万众,引沁水南达于河,北通涿郡”,即从今天河南武陟县西北的沁水北岸开渠入卫水,然后北上,利用原有河道接永定河到达涿郡,全长1000公里,大约用了不到一年时间就竣工。

江南运河是大运河的第四段,也是最南的一段,沟通长江与钱塘江水系。大业六年(610)冬十二月,杨广“敕穿江南河,自京口至余杭”。江南运河长400公里,北起京口(今江苏镇江一带),东南经丹阳、常州、苏州、吴江、嘉兴等江南富庶之地,东绕太湖折向西南,经桐乡、杭州入于钱塘江。江南运河工程量不大,只是对六朝以来江南所修运河加以开阔、疏浚,很快就完工。

从大业元年到六年,在杨广的指挥布置下,隋朝用了短短6年时间,就开凿一条贯通南北五大水系、长达2000多公里的大运河,充分证明了隋朝国力的强盛和高效的动员能力。这么长一条运河开通后,杨广都拿来做什么了呢?仅仅是巡游江南,只为流连之乐吗?

三下江南 一盘大棋

早在大业元年(605)八月十五,通济渠和邗沟刚刚修成,杨广就乘坐龙舟,带领皇后妃主、百官大臣、僧尼道士和御林军,顺着运河扬帆起航到江都巡游。后来又于大业六年(610)三月、大业十二年(616)七月两次下江南游玩,走的也是运河航道。

由于杨广三下江南大讲排场,最后弄得梦断江淮、身死国灭,后人往往把隋炀帝走运河游江都与隋朝二世而亡联系起来,认为正是杨广铺张浪费沉迷享乐不理朝政,才导致民变四起,但历史的真实并非如此简单。

隋炀帝下江南游玩的船队的确奢侈至极。杨广本人乘坐的龙舟,规制巨大,“高四十五尺,阔五十尺,长二百尺”。隋朝时一尺相当于现在的29.5厘米,杨广的龙舟有13米高,15米宽,59米长,宛如水上宫殿。上下分为四层,最上层有正殿、内殿、东西朝堂,中间两层有120间房屋,最下层是宦官和水手住处。

船队规模方面,“舳舻相接二百余里,照耀川陆,骑兵翊两岸而行,旌旗蔽野”。根据相关史料统计,龙舟船队有五千多艘,加上其他船只,大致有上万艘。乘船者估计在十万人以上,算上两岸护卫士兵和牵船脚夫,大致有二三十万人。运河千舸竞发,两岸旌旗招展,如一股洪流滚滚而来,沿新修的运河徐徐向东南而行。规模庞大的船队,盛大奢华的仪仗,在中国历史上可谓空前绝后。表面游山玩水浮华放浪铺张排场的背后,实际上有着更重大的政治背景和更深刻的文化使命。

开凿大运河是为了将南方经济中心与北方政治中心紧密联系在一起,打造成一个密不可分的整体。而沿着运河巡游江南,亦有着安抚江南,加强对江南的控制,维护国家大一统局面的积极意义。这与秦始皇统一六国后东巡山东、南祭禹陵的政治意图,在深层次上是一致的。

自永嘉南渡,加上三国鼎立的时间,南方已经与北方分离了三百年左右,亟需九五之尊的皇帝予以怀柔,示南北一家之意。所以隋炀帝几次南巡,都带上南陈后主陈叔宝的皇后沈婺华,以便联络南方士人感情,怀柔江南世家大族。大业二年(606)初,杨广纳陈后主第六女陈婤为贵人,也有加深与江南人士感情的考虑在里面。

在江都期间,杨广的一项重要工作就是制礼作乐。自从五胡乱华、衣冠南渡,南方成为中华文明的火种所在,向来以神州正朔自居,看不起北方被胡化浸染的野蛮文化。为显示自己的文化信心,杨广下江南时带了大批北方的饱学之士,如薛道衡、牛弘等人,与江南士人在学术诗词上一较高下;还带北方僧尼道士到江南道场讲经弘法,拉拢江南天台僧团等宗教势力;又将收藏在北方的名画书法在江都展示,盛陈文物。这就使得杨广下江南之旅,具有大型官方文化巡礼的性质,加强了南北文化的彼此认同和深层融合。

当然,初登九五就以如此大的规模巡游江都,杨广显然还有一种炫耀功业显摆一番的心理。江都是杨广的藩邸所在,隋朝攻灭南陈统一江南后,他长期镇守江都,抚绥江南。他篡权夺嫡的事业,就是从江都开始的。

隋炀帝巡游江南,是在下一盘大棋。巡游是表,另有其里,那就是在政治上抚慰南方士人,以文化联络来巩固政治统一。用骄奢荒淫去笼罩杨广巡游江南背后的政治文化意义,显然失之浅薄。既然隋炀帝在运河上的“水殿龙舟事”并非简单的享乐奢靡,那隋朝灭亡和运河开凿究竟有无关系呢?“尽道隋亡为此河”的论断是否能立住脚呢?

利在千秋 弊在当代

大运河凿通后,成为南北交通大动脉。运河以洛阳为中心,加上隋文帝时开挖的西起长安、东达黄河的广通渠,形成沟通全国的水上交通完整体系,“商旅往来,船乘不绝”,可以说是“利在千秋”。

继隋而起的唐朝之兴盛繁荣,在很大程度上也是得运河之利。唐朝和隋朝一样,崛起于关陇,以长安为帝都,以洛阳为神都,经济重心在江南,政治中心在关中,需要经常从江南调钱调粮,“常转漕东南之粟”。为把江淮财赋输送到北方,必须利用运河。正是靠着隋朝的大运河,唐朝才能“北通涿郡之渔商,南运江都之转输”,所以皮日休亦有言“在唐之民不胜其利也”。

南北运河的畅通,直接关系到唐朝的国运兴衰。安史之乱后,河北藩镇割据,“当今赋出于天下,江南居十九”,中央政府的财税来源,几乎完全依赖于江淮地区。通济渠、邗沟、江南运河成为唐王朝的生命线。唐朝末年,先是庞勋起义扰乱大运河之要冲徐州,再是黄巢起义直接将运河阻断,江南财赋无法北上支撑中央运转,唐王朝不久便土崩瓦解。

北宋时,运河作用更大。北宋帝都东京开封,因为紧挨通济渠,大大缩短了运河航程,“漕引江湖,利尽南海,半天下财赋,并山泽之百货,悉由此路而进”。元明清时期的京杭大运河,截弯取直,不再绕道洛阳开封,而是从杭州直通北京,其主体部分仍然是以隋朝大运河为航道。

但是,“利在千秋”的南北大运河,对隋朝百姓而言,却是不折不扣的“弊在当代”,所以皮日休还有言“在隋之民不胜其害也”。

早在“大业”年号推出之初,就有政治段子手对之腹诽了一番,将“大业”二字拆成“于字离合为大苦末也”。“业”的古字体近似于繁体字“業”,可以拆成“苦”“末”二字,既是苦不堪言,又是末日末代,以之为年号,太不吉祥。但隋炀帝是个不信鬼神只信自己的皇帝,对拆字之说丝毫不以为意。

没想到一语成谶,炀帝的“大业”,尤其是大运河的开凿,果真成了百姓的“大苦”,隋朝的“末日”。

平心而论,杨广不是一个只顾个人享乐而无所作为的昏君。他想干大事想大有作为成圣王之业,但干事的心太大,结果走向反面,成为亡国之君。

扬州瘦西湖 摄影/ 视觉中国

杨广即位时,隋朝已经立国25年,天下一统也有将近20年,国库积累了天量的财富,“天下储积得供五六十年”,“古今称国计之富者,莫如隋”,“隋之富,汉唐之盛未之逮也”。这就为杨广修长城、开驰道、营建东都洛阳,凿通南北运河提供了充足的物质条件。

但物力丰富、财力充足、国力强盛,民力就能承受得起吗?

隋朝全盛时,全国人口大概在4600万人左右,在中古时期,人力资源也算丰富,但并非取之不尽用之不竭。大工程上马一个很轻松,上马两个民力还能承受,上马三个咬咬牙还能挺过去。但一下子四面突击,各大项目同时开工,民力就吃不消了。

为开凿大运河,修通济渠“发河南、淮北诸郡民,前后百余万”,修邗沟“发淮南民十余万”,修永济渠“发河北诸郡男女百余万众”,修江南运河所需人力数目估计也应在百万左右。四段运河,耗费人力总共300多万。“丁男不供,始以妇人从役”,运河所经之地几乎是男女老少齐上阵,日夜赶工忙不休。

根据历史学家统计,从仁寿四年(604)杨广即位,到大业八年(612)民变大规模爆发,隋炀帝在八年时间内共上马了22项大工程,使用人力约3012万人。这还不包括没有明确记载而无法计算人力的项目以及地方郡县正常的劳役、兵役、力役。如此大规模的使用人力,等于是全民就役,时称“天下死于役”。

诚然,开凿大运河是顺应了历史潮流,但不能不顾当时民众的承受能力,历史并没有要求隋炀帝在当时当世就完成千里运河工程。尤其是通济渠和邗沟的开挖,仅仅用了不到半年的时间就完成。争时间,抢速度,役使百万民众一哄而上,不顾百姓死活搞人海战术的后果,只能是万民就死,成隋炀帝一人之功业。

由此看来,皮日休只将隋炀帝在大运河问题上的失误归结为“水殿龙舟事”,显然失之片面。隋炀帝在开凿大运河时不顾民众承受能力的急功近利、好大喜功,已经埋下了隋朝大业沙崩、二世而亡的祸根。