情境中的“明清东莞学宫”

2020-06-09龙璟瑶

龙璟瑶

“情境就像一座桥梁,帮助学习者将要探究的概念与熟悉的经验联系起来”[1],因此,在史料教学中,情境的有效创设,是学生核心素养水平能否达成的关键。历史虽不能重复,但我们要竭尽所能地创设情境,以期回到历史的现场,与过去对话,并尝试像历史学家一样思考。地方史料是一个地区历史文化的凝结和家国情怀的归宿,利用地方史料,可以拉近学生与历史的距离,展开与历史的对话。为此,笔者试以“明清东莞学宫”为例,谈谈史料教学中的情境创设和学生的家国情怀、史料实证等意识的养育。

一、生活情境复学宫之貌

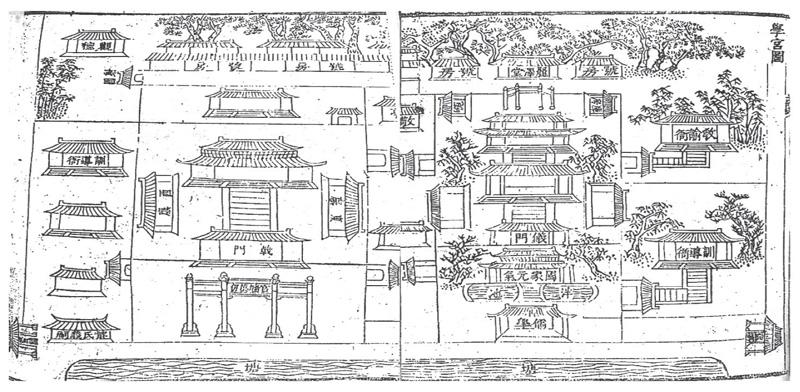

依据载体,史料可分为实物、文献、影像史料等。东莞学宫,即东莞县学,是古代东莞最大的地方官办学校,东莞的最高学府,坐落于东莞城外城墙边一隅,遗憾的是已在战乱中被毁损。但有明清时的很多东莞文献都提到过这个学宫,为了拉近历史与学生的距离,生活化历史学习的内容,本课教学中我首先提出了情境问题:“如果你是一名历史学者,想要研究明清时期的东莞学宫,你会做些什么?”显然,学生想到网络搜索、实地考察、查找文献等。然后,告知学生东莞学宫已不复存在,展示地方文献史料中有关学宫的文字介绍以及笔者特意进行了破坏挖空的“残缺的学宫图”,同时布置情境任务:请像文物修复者一样,根据学宫的文物描述,将“残缺的学宫图”修复完好。

史料一:残缺的学宫图(见下页图)

史料二:今学制首为学门,门内为泮池,直北为仪门,又北为明伦堂,堂之前为两斋。东曰“进德”,西曰“修业”。堂后为尊经阁,阁下为丽泽堂,左右为号舍,为庖所,为库房,贮诸祭品。少西为敬一箴亭,亭右为先师庙,前为露台,夹以两庑,南为戟门,门之东为名宦祠,西为乡贤祠,又南为棂星门,垣柱皆石。庙北为启圣祠,为射圃。

——(明·崇祯)张二果,曾起莘《东莞县志》

以上情境的设计,旨在构建现实生活中“历史学者”、“文物修复者”可能遇见的现实场景和问题,引导学生通过阅读地方史料,从中提取有效信息,解决情境问题,“恢复”学宫样貌,直观感受学宫的建筑分布,并提醒学生除了可信度较高的一手地方史料《东莞县志》外,还可与现存的岭南学宫代表——番禺学宫进行类比,引导学生进行实证探索。

二、问题情境析学宫之事

学生基本了解了学宫各建筑功能,提示学生观察:学宫和今天的中学不同,在空间布局上呈现出“学庙合一”、“左庙右学”的特点。再创设问题情境,加深对学宫教学、宗教两重性特点的理解,启发思考学宫与儒学之间的关系:

问题1:祭祀的主要对象是谁?

问题2:为什么祭祀他们?

问题3:这一现象呈现出明清学校教育什么特点?为什么?

通过问题情境链条式的层层追问,可得出:自汉代起,形成以儒家思想为主的地方学校教育,并形成尊师重教的传统,学宫成为学子学习儒家思想的家园。儒家先哲、贤儒,除思想造诣、品行道德受人景仰外,还将这些神化,置神位行祭拜,具有一定的宗教性,学宫还是祭祀圣贤的庙宇。以此链接学生从教材《中国历史·七年级上册》中学到的“罢黜百家,独尊儒术”,利用情境将已知的教材内容和地方史料的补充有机结合,发展学生独立思考的能力,引导学生自主建构更为宽广和深厚的知识体系,逐渐形成自己的历史解释能力。

从建筑功能明晰了学宫的两重特性后,笔者展示两则史料,并设计问题情境继续深入追问:

史料三:儒学教学内容

一、朝廷颁行经史、律诰、礼仪等书,生员务要熟读精通,以备科、贡考试。

一、遇朔望,习射于射圃……

一、习书依名人法帖,日五百字以上。

一、数务在精通九章之法。

——《明太祖实录》

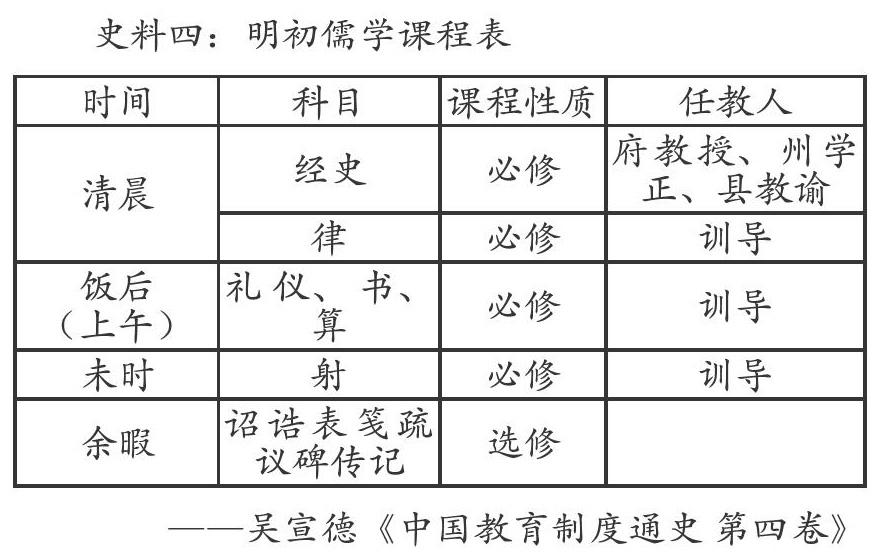

史料四:明初儒学课程表

——吳宣德《中国教育制度通史 第四卷》

请根据史料三、四并结合所学,思考以下问题:

问题4:指出明清哪些课程是我们没有的?概括分析明清地方学校教育内容的特点。

问题5:指出哪些课程是我们有而明清没有的?概括分析当前中学教育内容呈现的特点。

问题6:分析两个时期教学内容和特点存在差异的原因。

通过今昔对比得出:明清时期的学校教育更强调政治素养、重视行为规范,当今的学校教育更注重专业技艺,追求全面发展。进而引导学生分析差异形成的原因:在农耕经济高度发达,专制集权强化的明清,教育一定程度是为稳定秩序、巩固统治服务,培养的是政治精英。而处于工业化、信息化的今天,除了教育兴邦外,更多是立德树人,培养人格健全的专业人才、复合人才。

通过以上问题情境的创设,以期拨开时空的迷雾,将抽象、模糊的历史与具象、清晰的现实勾连,使“经济基础决定上层建筑”更易于理解,理解思想精神、文化教育等皆时代的产物,作唯物史观和时空观念的启蒙。

三、历史情境话明清学人

以“明清东莞学宫”为主题的教学,教材并未涉及,但这部分内容既是科举和儒学发展到明清的反映,又是明清学子学习和受教育情况的体现。所以,为了让学生从“历史中的人”中感受明清学子求学过程的艰辛、求学目的的多元以及中国古代家国同构的特点,启发学生思考当今教育的作用和自身学习的意义,笔者创设了以下历史情境:

史料五:从明代开始有资格参加科考的必须是各地国立学校的学生,希望参加科考,就必须参加国立学校的入学考试,也就是学校考试,一般被称为童试,因其原本是以十四岁以下的童子为对象举行的考试。

——整编自(日)宫崎市定《科举》

史料六:东莞唯一文探花,陈家祠修建人、暨南学堂发起人之一陈伯陶(1855—1930)是东莞中堂凤涌人。清光绪元年参加童生试,中秀才,年20岁。光绪五年参加乡试,中举人(第一名),年24岁。光绪十八年参加会试,中贡士。后殿试获第三名(探花),金榜题名,年37岁。

——整编自戴程志《陈伯陶寓港史学著述研究》

史料七:曾国藩的父亲曾麟书参加了17次考试,在自己43岁那年才考中秀才。蒲松龄19岁应童生试,接连考取县、府、道三个第一,考中秀才,名震一时。此后八次乡试均不中,直到71岁仍在考试。

史料八:(摘选自王炳照、徐勇《中国科举制度研究》)天下惟读书人不可限量……上为祖父增光,下为子孙创业,岂独一身荣显已哉!

——《务读书》

子弟不可不学,不学则无以知礼义,非礼则无以保家门……穷则独善其身,达则兼善天下。举天下之业,皆无及也。

——《劝力学》

学习任务:请画出明清科举考试步骤图。

思考问题:科举考试如此艰难,为何明清学子仍前赴后继?对我们来说,学校是怎样的地方,我们为何而学?

通过阅读、分析可得出:明清学子通过童试,获得学习身份,方有科考资格,随后还需参加乡试、会试、殿试,才能出任中央或地方官员,地方学校教育和参与科考入仕联系紧密,具有较强的政治性,并可从学宫设立乡贤祠和名宦祠,祭拜地方士绅和有名官员得以印证。明清学子的奋勇拼搏,不仅是为自己谋求政治出路,为家族赢得荣耀地位,同时也是恪守儒家道德伦理的自我精神修炼,是对儒家治国平天下远大理想的追求与实践。

以上历史情境设计,意在通过了解历史中的人或群体的经历,尽可能的“感同身受”、只有尽力“身临其境”才能对历史保有“同情之理解”,才能看清学宫除宗教性、文化性外,还融政治性、精神性于一身。进而启发学生,我们今天的学习,也不应只有个人理想的追求,还应有对社会责任、国家安全、人类命运的承担,以此养育家国情怀。

基于2017版高中历史课程标准,利用地方史料,创设多样情境,组织主题教学,提高历史教学的趣味性与有效性。让学生通过身边的历史,形象的情境,真实的问题,主动参与、积极思考、合作探究。教师为学生建构起打通历史与现实,课本知识与生活体验之间的通道,促成学生养成辩证的历史思维、正确的价值观,涵养历史学科核心素养。

【注释】

[1]张汉林:《历史教育:追寻什么及如何可能》,北京:中国民主法制出版社,2016年,第116页。