汉代家训的文本形态与文体特征

2020-06-09马铁浩

马铁浩

(河南理工大学 文法学院,河南 焦作 454000)

家训在中国文化历史中源远流长。汉代是家训的萌芽期,尤其是东汉豪族势力的发展,使家训在士族延续中扮演了重要角色,成为认识士族精神观念的重要媒介。在颜之推《颜氏家训》之前,家训一般是以文章形式单篇流传的,几乎没有著述传世,即便是文章,亦多非完篇,尤其是汉晋之前的家训,大多藉由类书、史籍得以保存,碎锦残圭,字句参差歧互者所在多有。汉代的家训,为人所乐道的,如东方朔、马援、郑玄诸作,皆是如此。清代辑佚学的发展,产生了严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》这样的文章总集,其中自史籍、类书、古注辑录了大量家训,拓展了人们对家训的认知,为今人全面研究家训奠定了文献基础。严可均对汉代家训的辑佚,突出的特点是打破了口头训诫与书面文章的界限,将史传人物的口头训诫皆视为家训文,辑为汉代文章。严可均书体例明晰,明言不录口头训诫,之所以有此淆乱之处,是因为史传书法含混造成的。对于这一点,研究汉代家训者少有措意,故草此小文,对严可均辑录汉代家训的体例略作检讨,并藉此探究汉代家训的文本形态和文体特征的关系。

一、总集:家训文体特征与总集编纂体例

从文体学的角度来看,家训是颇为独特的,因为它源于口头训诫,即便形诸文字,亦往往具有记言的特征,这在汉代家训中尤为明显。刘勰曾注意到“戒敕”等文体用于“家戒”的情形,《文心雕龙·诏策》论曰:“戒敕为文,实诏之切者……戒者,慎也,禹称‘戒之用休’。君父至尊,在三罔极,汉高祖之《敕太子》,东方朔之《戒子》,亦顾命之作也。及马援已下,各贻家戒。班姬《女戒》,足称母师也。”[1]749,751对于家训之文,刘勰以“戒”笼统称之,并将“慎”视为其创作之要旨。“戒”这一文体,不见于《文选》。宋代刘清之编《戒子通录》八卷,专收历代家训,亦以“戒”为通称。明代吴讷编《文章辨体》,卷三九为“戒”,其中所录诸葛亮《戒子》、陶渊明《戒子俨等》、姚元之《遗戒子孙》、柳直清《戒子孙》等,皆为家训之作。其序说曰:“按韵书:‘戒者,警敕之辞。’《文章缘起》曰:‘汉杜笃作《女戒》。’辞已弗传。昭明《文选》亦无其体。今特取先正戒子孙及警世之语可为法戒者,录之于编,庶读者得所警发焉。”[2]182-183吴讷将“警”视为“戒”体的创作指归,并举杜笃《女诫》为例,以为“戒”体之始。其后,徐师曾作《文体明辨》亦列“戒”体,在杜笃《女诫》之前,又举《淮南子》所载《尧戒》为例。事实上,《尚书》已开“戒”体之先河,《多士》《毋逸》等周公戒成王之作,都是可视为“戒”体的滥觞。家训属于“戒”体中特殊的一种,像《尚书》一样,它保留了记言的口头文学特征,“言”和“文”的边界非常模糊,这导致史官在人物列传中以文为言,或者以言为文,使读者难以分辨这些文辞出于传主原文还是史官润饰。

严可均编《全上古三代秦汉三国六朝文》,颇重体例,对于言和文的边界问题,凡例篇有明确阐述:“又面敕面对未登简牍者不录。然史家语例,颇未画一。如《魏志》张既、王基千里陈事不云‘书启’,《汉书》莽诏半作‘莽曰’,《史记》文景武诏作‘上曰’。若此之类皆入录。”[3]3严氏明言“面敕面对未登简牍者不录”,亦即没有形诸文字者不录,但因为“史家语例,颇未画一”,使其在具体辑佚过程中对“言”和“文”的分辨非常困难。从所举示例来看,严可均采取了宽泛处理的办法,对于汉代家训的辑佚亦是如此。由于未能参预《全唐文》之纂修,严氏殚精竭虑编纂先唐之文以明其志,搜罗文献方面不免求全责备,这与其“鸿裁钜制,片语单辞,罔弗综录”[3]1的编纂宗旨有关,亦与先唐文献的文本性质有关。严书凡例称“宋、齐、梁、陈、隋文多完篇,东汉、三国、晋文散见群书者,各自删节”[3]3,汉代家训的辑佚,便大多出自严氏对史传、类书的“删节”。总集分为全集和选集两种类型,按照《四库全书总目》的概括,全集旨在“网罗放佚,使零章残什,并有所归”[4]1685,严氏的辑佚充分实践了这一点,但对“网罗放佚”的尺度和标准如何把握,是可以再作检讨的。

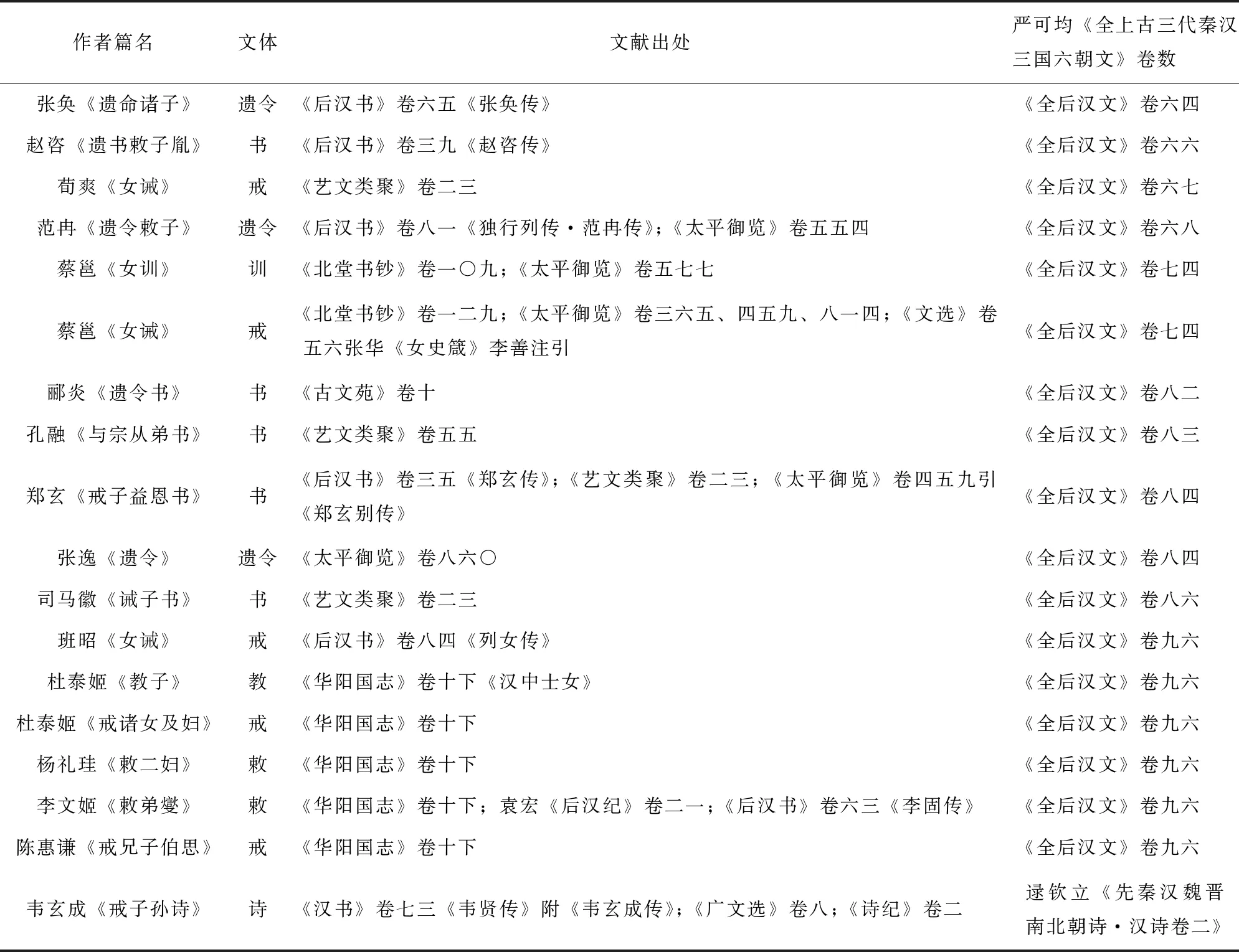

今存汉代家训,除韦玄成《戒子孙诗》为诗体之外,其他皆为文。兹据严可均书卷次列表如下(韦玄成诗收于逯钦立《先秦汉魏晋南北朝诗》,姑附录于表末),并注明其文体和文献出处。自广义而言,家训皆属于“戒”体,但为了更具体地讨论严可均书收录家训的体例,不妨再作细化,姑以严可均所定篇名所示,确定其文体性质。

自表1观之,除诗之外,家训的文体包括书、敕、戒、遗令、铭、训、教数种,其中“戒”或作“诫”,今从多数,一概以“戒”名之,这是狭义的家训文体。按照严可均“面敕面对未登简牍者不录”的辑佚标准,明确可视为“文”的主要是“书”体,其他则需要具体分析“颇未画一”的“史家语例”了。兹以“敕”体为例,略考其“史家语例”如下:

表1 《全上古三代秦汉三国六朝文》收录汉代家训表

续表1 《全上古三代秦汉三国六朝文》收录汉代家训表

汉高祖《手敕太子》为书写的成文,姑不论,其他“敕”体有:(1)梁商《病笃敕子冀等》,《后汉书》卷三四《梁商传》载“商病笃,敕子冀等曰”;(2)祭彤《临终敕其子逢参等》,《后汉纪》卷十载“彤自恨无功,出狱数日,欧血死。敕其子曰”云云,又曰“其子逢上疏陈彤遗言”;(3)任末《敕兄子造》,《后汉书》卷七九下《儒林列传下》载任末“后奔师丧,于道物故。临命,敕兄子造曰”;(4)谢夷吾《敕子》,《太平御览》卷五五六引《会稽典录》“谢夷吾转下邳令,预自尅死日,如期果卒,敕其子曰”;(5)袁闳《临卒敕其子》,《后汉书》卷五《袁闳传》李贤注引《汝南先贤传》“闳临卒,敕其子曰”;(6)张酺《敕子蕃》,《后汉书》卷四五《张酺传》载“酺病临危,敕其子曰”;(7)张霸《遗敕诸子》,《后汉书》卷三六《张霸传》载张霸“会疾卒,年七十。遗敕诸子曰”;(8)崔瑗《敕妻子》,《后汉书》卷五二《崔瑗传》注引华峤《汉后书》曰“或言其太奢。瑗闻之怒,敕妻子曰”;(9)李固《临终敕子孙》,《后汉书》卷六三《李固传》李贤注引谢承《后汉书》载“固临终,敕子孙素棺三寸,幅巾”云云;(10)赵岐《临终敕其子》,《后汉书》卷六四《赵岐传》载赵岐“自画其像居主位,皆为赞颂。敕其子曰”;(11)杨礼珪《敕二妇》,《华阳国志》卷十下载“礼珪敕二妇曰”;(12)李文姬《敕弟燮》,《华阳国志》卷十下载“久之遇赦,燮得还,行丧。服阕,敕之曰”。

以上诸条,自史传上下文观之,除祭彤敕文出自其子逢之上疏之外,其他似皆为口头训诫。严可均是否违背了“面敕面对未登简牍者不录”的辑佚标准了呢?其所录看似皆为史家记言文字,但从其所拟篇名来看,史家皆标识有“敕”字。史家遣词自有其例,严可均将其题为“敕”文,依据的正是这一“史家语例”。可举一反证,《后汉书》卷五四《杨震传》:“震行至城西几阳亭,乃慷慨谓其诸子门人曰:‘死者士之常分。吾蒙恩居上司,疾奸臣狡猾而不能诛,恶嬖女倾乱而不能禁,何面目复见日月!身死之日,以杂木为棺,布单被裁足盖形,勿归冢次,勿设祭祠。’因饮酖而卒,时年七十余。”[5]1766-1767从杨震之言来看,与其他汉代家训并无区别,亦可目为口敕,然因史家未书“敕”字,严可均《全后汉文》便未辑其文。因此,严可均虽然以史家记言为文,但说他违背“面敕面对未登简牍者不录”的辑佚标准,不免过于武断了,这牵涉到中国史学传统的一个大问题。

二、史籍:家训记言传统的史学渊源

记言原本为中国史学的重要一脉。《礼记·玉藻》:“动则左史书之,言则右史书之。”[6]778《汉书·艺文志》:“左史记言,右史记事,事为《春秋》,言为《尚书》。”[7]1715自文体而言,家训所继承的,正是以《尚书》为代表的记言传统。梳理严可均所辑汉代家训,除了“书”的全部和“戒”的部分篇目之外,大都属于口头训诫之辞,可谓史学记言传统的产物。现代人类学和民俗学中有“口头传统”的概念,认为史诗、歌谣、说唱文学、神话传说、民间故事等亦是民族文学文化的重要组成部分,这拓展了我们对文学样态的认知。严可均将史书中的记言按照特定体例辑入文章总集,从文学的立场来看,正是口头文学传统的体现。

有一个值得注意的现象,严可均所辑汉代家训,有确定文本的“书”多见于《艺文类聚》等类书,史籍中则颇为少见;而未有确定文本的“敕”“遗令”等,则多见于《后汉书》等史籍。这正说明家训记言与史学记言具有渊源关系。

汉代家训原载于《汉书》者,仅有杨王孙《病且终令其子》、欧阳地餘《戒子》、尹赏《临死戒诸子》、何並《先令书》数篇;原载于范晔《后汉书》及司马彪《续汉书》、袁宏《后汉纪》、谢承《后汉书》、华峤《汉后书》等东汉史籍者,则蔚为大观,如陈咸《戒子孙》、马援《诫兄子严敦书》、祭彤《临终敕其子逢参等》、任末《敕兄子造》、袁安《临终遗令》、张酺《敕子蕃》、丁鸿《与弟盛书》、张霸《遗敕诸子》、周磐《令二子》、梁商《病笃敕子冀等》、李固《临终敕子孙》、朱宠《遗令》、樊宏《戒子》《遗敕薄葬》、崔瑗《敕妻子》《遗令子寔》、赵岐《遗令敕兄子》《临终敕其子》、张奂《遗命诸子》、范冉《遗令敕子》、赵咨《遗书敕子胤》、郑玄《戒子益恩书》、班昭《女诫》等。由此可见,汉代家训以东汉为最盛。究其原因,一是缘于东汉士族的崛起,二是缘于东汉士人独特的生死观念。

史书所载的这些汉代家训,有确定文本的仅有马援、丁鸿、赵咨、郑玄、班昭数种,且除班昭《女诫》之外,其他皆为“书”体,按照刘知幾的说法,这属于史籍“载文”的范畴。与之相对,汉代家训的大宗,出于史籍中的记言部分,尤以“敕”和“遗令”二体为最(“遗令”亦有成文者,今存汉代家训以口头遗令为多)。敕亦戒,前引刘勰云“戒敕为文,实诏之切者”是也;遗令即临终之命,《尚书》所谓“顾命”,今所谓“遗嘱”,前引刘勰云“东方朔之《戒子》,亦顾命之作”是也。史书记言,原本就是中国史学的古老传统,对于传主的言语,史家自可润饰成文,不同史籍可能差异甚大,但不能因此视之为史家的凭空臆造,比勘史料,会发现其大旨略同,在史料形诸文字之前,应该有一段口头传播的时期,史书中的记言,正是对口头传统不忠实的忠实反映。仍以“敕”体为例,阐明家训记言传统的史学渊源。如严可均所辑李文姬《敕弟燮》一文,系据常璩《华阳国志》,实际上袁宏《后汉纪》、范晔《后汉书》皆有记载,只是文字颇有异同。试比较如下:

文姬,南郑赵伯英妻,太尉李固女也。父为梁冀所免,兄宪公、季公罢官归。文姬叹曰:“李氏灭矣!”乃与二兄议:匿弟燮,属父门生王成亡命。涕泣送之,谓成曰:“托君以六尺之孤。若李氏得嗣,君之义名,参于程、杵矣。”久之遇赦,燮得还,行丧。服阕,敕之曰:“先公为汉忠臣,虽死之日,犹生之年。梁冀已族,弟幸济,岂非天乎?慎勿有一言加梁氏。加梁氏,则连主上,是又掇祸也。”燮奉行之[8]608。(《华阳国志》卷十下)

燮既归,文姬涕泣相对,因屏人而言曰:“先公蹇蹇为汉忠臣,虽死之日,犹生之年。然梁氏久暴,动协王威,令弟幸全血属,岂非天乎!宜杜绝众人,慎勿令斥言加于梁氏,加梁氏则连主上,连主上则祸重至矣。”燮敬从姊言,卒以获全[9]397。(《后汉纪》卷二一)

姊弟相见,悲感傍人。既而戒燮曰:“先公正直,为汉忠臣,而遇朝廷倾乱,梁冀肆虐,令吾宗祀血食将绝。今弟幸而得济,岂非天邪!宜杜绝众人,勿妄往来,慎勿一言加于梁氏。加梁氏则连主上,祸重至矣。唯引咎而已。”燮谨从其诲[5]2090。(《后汉书》卷六三《李固传》)

单从李文姬之敕来看,诸家记述文字颇异,但皆表达了李固“为汉忠臣”、戒其弟“慎勿一言加于梁氏”的意思。由于文献不足征,很难追溯最早的文字记载者,但在文字记载之前,有一个口头传播的史学遗产为史家所继承,应该是肯定的。汉代家训在被史家载入史册之前,正是以口头形式存在,当它构成史籍的记言部分,在不同史家笔下,便具有了多姿多彩的面貌。像这样的例子还有不少,譬如祭彤(一作肜)《临终敕其子逢参等》,《后汉书》卷二十《祭肜传》载其临终语较《后汉纪》卷十为繁;张酺《敕子蕃》,《后汉书》卷四五《张酺传》载其敕子语较《后汉纪》卷十为繁;周磐《令二子》,《后汉书》卷三九《周磐传》与司马彪《续汉书》文字有异等。严可均辑佚不主一家,校补或有或无,若想观察这些家训的早期形态,还得在丰富多歧的中古史书中去寻找。

三、类书:家训文本化与类书性质的关系

与史籍中家训文本形态多不确定相反,类书中所见的汉代家训,形态大多比较稳定。但因为类书性质的不同,亦会表现出很大差异。就汉代家训而言,主要见录于《艺文类聚》和《太平御览》二书。大体而言,《艺文类聚》所载皆为成“文”的“书”体;《太平御览》所载则对“文”和“言”兼收并蓄,既有文本确定的“书”体及“训”“戒”体,亦有不确定的“敕”“遗令”等体。

汉代家训见载于《艺文类聚》者,大多见于卷二三人部鉴诫类,如东方朔《诫子》、刘向《诫子歆书》、马援《诫兄子严敦书》、张奂《诫兄子书》、郑玄《戒子益恩书》、司马徽《诫子书》、荀爽《女诫》等。《艺文类聚》的编纂宗旨,欧阳询序言之甚明:“以为前辈缀集,各抒其意,《流别》《文选》,专取其文,《皇览》《遍略》,直书其事。文义既殊,寻检难一。爰诏撰其事且文,弃其浮杂,删其冗长,金箱玉印,比类相从,号曰《艺文类聚》,凡一百卷。其有事出于文者,便不破之为事,故事居其前,文列于后。”[10]1-2类书原本称作类事,自《皇览》始便是以“事”为主,欧阳询将《文章流别集》《文选》等总集的编纂思想汲取进来,事与文兼,事文合璧,开创了类书的新途径。《艺文类聚》对“文”的重视,使其采择范围集中于文人学者著述,对后世文人创作亦产生了重要影响。其中对家训的选择,包涵诫、书等体,均出于有确定文本的文人撰述,而不采录史传记言之文,其指导文人“折衷今古,宪章坟典”[10]2的意图非常明显。在《艺文类聚》之前,汇集汉魏六朝家训文章者有萧绎的《金楼子·戒子篇》,其采择标准亦是作者之成“文”,对史书记言中的口敕、遗令,是未以家训文视之的。

《艺文类聚》采录汉代家训的特点,可以东汉张奂为例说明。张奂有《诫兄子书》,又有《遗命诸子》,前者为“文”,后者为“言”,《艺文类聚》唯采前者。试比较二文:

后汉张奂《诫兄子书》曰:“汝曹薄祐,早失贤父,财单艺尽,今适喘息。闻仲祉轻傲耆老,侮狎同年,极口恣意,当崇长幼,以礼自持。閒(严可均辑本作“闻”)敦煌有人来,同声相道,皆称叔时宽仁,闻之喜而且悲,喜叔时得美称,悲汝得恶论。经言孔于乡党恂恂如也,恂恂者,恭谦之貌也。经难知,且自以汝资父为师,汝父宁轻乡里耶?年少多失,改之为贵,蘧伯玉年五十见四十九年非,但能改之,不可不思吾言。不自克责,反云张甲谤我,李乙悉(严可均辑本作“怨”)我,我无是过,尔亦已矣。”[10]651-652(《艺文类聚》卷二三)

(张奂)光和四年卒,年七十八。遗命曰:“吾前后仕进,十要银艾,不能和光同尘,为谗邪所忌。通塞命也,始终常也。但地厎冥冥,长无晓期,而复缠以纩绵,牢以钉密,为不喜耳。幸有前窀,朝殒夕下,措尸灵床,幅巾而已。奢非晋文,俭非王孙,推情从意,庶无咎吝。”诸子从之。武威多为立祠,世世不绝。”[5]2143(《后汉书》卷六五《张奂传》)

值得注意的是,《诫兄子书》颇为口语化,《遗命诸子》颇为书面化,可知后者当为成文的遗嘱,这在汉代“遗令”中颇为少见。《艺文类聚》卷二三辑录汉代家训,无一“遗令”之作,正说明中古时期习惯视“遗令”为记言之文。

汉代家训见载于《太平御览》者,与《艺文类聚》不同。其中有文本确定的“书”“戒”等体,如东方朔《诫子》、刘向《诫子歆书》、丁鸿《与弟盛书》、蔡邕《女训》《女诫》;亦有文本不确定的“敕”“遗令”等,如袁闳《临卒敕其子》、谢夷吾《敕子》、张霸《遗敕诸子》、马融《遗令》、赵岐《临终敕其子》、范冉《遗令敕子》、张逸《遗令》。与《艺文类聚》不同,《太平御览》又回归了类事之书的旧传统,据《周易·系辞》“凡天地之数五十有五”之说,全书分为五十五部,以示包罗天地万象。其序称“《太平御览》备天地万物之理,政教法度之原,理乱废兴之由,道德性命之奥”[11]1,与《艺文类聚》兼类书、总集之体显然不同,其录文荟萃群书,而不限于作者之成“文”,这样,史书中的记言、叙事部分,都成为《太平御览》采择的对象。如赵岐《临终敕其子》,《后汉书》卷六四《赵岐传》载赵岐“敕其子曰:‘我死之日,墓中聚沙为床,布簟白衣,散发其上,覆以单被,即日便下,下讫便掩’”[5]2124,《太平御览》卷五五八引《赵岐别传》略同,严可均《全后汉文》卷六二即据《太平御览》辑录。即便采录成“文”,《太平御览》亦往往删略文字或撮述文义,与《艺文类聚》殊异。如东方朔《诫子》:

汉东方朔《诫子》曰:明者处世,莫尚于中。优哉游哉,与道相从。首阳为拙,柳惠为工。饱食安步,以仕代农。依隐玩世,诡时不逢。是故才尽者身危,好名者得华,有群者累生,孤贵者失和,遗余者不匮,自尽者无多。圣人之道,一龙一蛇,形见神藏,与物变化,随时之宜,无有常家[10]645。(《艺文类聚》卷二三)

《东方朔集》曰:朔将仙,戒其子曰:明者处世,莫尚于中。优哉游哉,与道相从。首阳为拙,柱下为工。饱食安步,以仕代农。依隐玩世,诡时不逢[11]2112。(《太平御览》卷四五九)

从保存作品来看,显然以《艺文类聚》为上。“柳惠为工”一句,《太平御览》作“柱下为工”,考《汉书》卷六五《东方朔传赞》,曰“非夷齐而是柳下惠,戒其子以上容”[7]2874,知《类聚》是而《御览》非也。当然,《御览》也有其长,其引《东方朔集》“朔将仙,戒其子”云云,不见于他书,可知此文作于东方朔临终之时。

四、结 语

在家训文学的历史上,汉代尚处于萌芽时期。当时的家训篇幅都很短小,未有成熟的著述出现。这一过程绵延至魏晋南北朝末期,直至被推为“古今家训以此为祖”[12]305的《颜氏家训》问世。汉代家训的形态,包括书面文章和口头训诫,其中前者多采用“书”体,后者则多为“敕”和“遗令”,且多为临终遗嘱。传统意义上,谈及汉代家训,一般仅涉及书面文本类的家书。严可均辑《全上古三代秦汉三国六朝文》,斟酌“史家语例”,将大量口头训诫辑入其中,虽不尽合乎其“面敕面对未登简牍者不录”的采录标准,略有自乱其例之嫌,但却为后来研究者保留了近于原貌的汉代家训生态。汉代家训的文本形态与文体特征颇有关联,大体而言,书面文章多见于《艺文类聚》等类书之中,史籍中则颇为少见;而未有确定文本的“敕”“遗令”等,则多见于《后汉书》等史籍,可见家训之记言渊源于史学的记言传统。至于采录汉代家训甚多的《太平御览》,虽亦为类书,但与《艺文类聚》性质不同,对书面文章和口头训诫是兼收并蓄的。汉代家训以及魏晋六朝家训,乃至明清时期的家训、家范、治家格言,往往强调一个“慎”字。这种士大夫阶层的群体意识,不仅是个人品格问题,也不仅出于历史环境的影响,而且为其文体特征所限定。因为无论何种文本形态的家训,都可以追溯到“戒”体,而“慎”正是“戒”体的题中之义。