类书编纂与类书文化(上)

2017-04-08刘全波

刘全波

什么是類书?

类书是一种知识性的资料汇编,是社会文化发展到一定阶段的产物,是人类分类意识、分类能力达到一定高度,知识沉淀达到一定厚度的必然结果。《四库全书总目》卷135《类书类序》载:“类事之书,兼收四部,而非经非史,非子非集。四部之内,乃无类可归。《皇览》始于魏文,晋苟勖《中经部》分隶何门,今无所考。《隋志》载入子部,当有所受之。历代相承,莫之或易。明胡应麟作《笔丛》,始议改入集部,然无所取义,徒事纷更,则不如仍旧贯矣。此体一兴,而操觚者易于检寻,注书者利于剽窃,转辗裨贩,实学颇荒。然古籍散亡,十不存一。遗文旧事,往往托以得存。《艺文类聚》《初学记》《太平御览》诸编,残玑断璧,至捃拾不穷,要不可谓之无补也。其专考一事如《同姓名录》之类者,别无可附,旧皆入之类书,今亦仍其例。”《四库全书总目》这仅仅二百多字的论述,对类书之源流、利弊、功用做了深刻而精练的总结,可谓是精髓,后世学者研究类书多以之为据;但是很显然,四库馆臣回避了一个很重要的问题,就是对于“类书是什么”这个问题并没有做出解答。

一、类书的定义

吴枫先生《中国古典文献学》言:“所谓类书是采辑或杂抄各种古籍中有关的资料,把它分门别类加以整理,编次排比于从属类目之下,以供人们检阅的工具书…类书并非任何个人专著,而是各种资料的汇编或杂抄。”杨艳起、高国抗先生《中国历史文献学》(修订本)言:“类书是辑录各门类或某一门类的资料,按照一定的方法编排,便于寻检、征引的工具书。”曹之先生《中国古籍编撰史》言:“什么是类书?类书是辑录一类或数类资料,按照一定的方法编排,供人检索的一种工具书。”长泽规矩也《和刻本类书集成·出版说明》载:“类书,是从前人的著作中摘取天文地理、史事轶闻、典章制度、名言警句、藻词俪语等等,分类排比而成的古籍。是一定时代、一定范围知识的汇集。”拙文《魏晋南北朝类书编纂研究》言:“类书是古籍中辑录各种门类或某一门类的资料,按照一定的方法加以编排,以便于寻检、征引的一种知识性的资料汇编。”

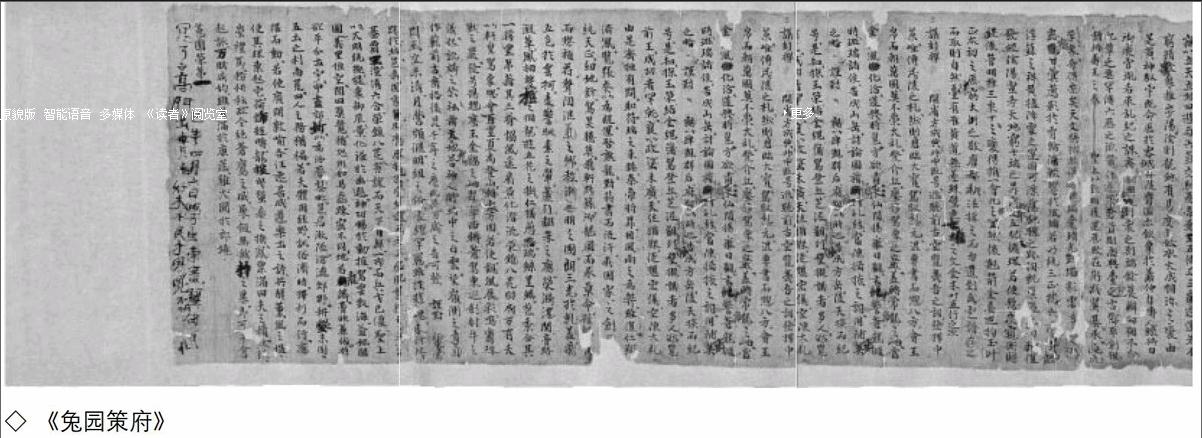

我们认为将类书视作“资料汇编”比单单定义为“工具书”要好很多,当然“资料汇编”无疑也会具有工具书的性质,但其工具书性质只是附属性质,不占主要地位。“资料汇编”是只编而不作的,而“工具书”“百科全书”都是需要编纂、编写的,类书本身只是资料的集合体,是只编而不作的,所以我们将类书称为“资料汇编”,远比“工具书”“百科全书”要准确。部分中小型类书如《语对》《碉玉集》《兔园策府》《类林》《励忠节钞》《籝金》等绝不是工具书,而是童蒙的教科书、阅读材料;甚至部分大型类书如《初学记》《白孔六帖》等亦是作为科举考试的教科书、阅读材料存在的;部分官修类书如《修文殿御览》《文思博要》《太平御览》《永乐大典》《古今图书集成》等,部头太大,一般并不要求人们从头到尾把它们读完,往往是利用它们翻检材料,此时类书才渐渐有了工具书的性质。

二、类书产生的原因

随着时间的推移,文化知识浓缩而成的典籍越来越多,任何一个人,哪怕是最博闻强识的学者,也开始渐渐变得无法遍览。《史记》卷130《太史公自序》载:“六艺经传以千万数,累世不能通其学,当年不能究其礼。”面对六艺经传,博学多闻的太史公司马迁早在西汉时代就发出了这般无可奈何的感慨,诚然,古人在没有现代化检索、阅读工具帮助的情况下,记忆力、阅读力是不可能在一段时间内有大幅度或较快提升的,面对日益增多的各类知识,记忆力、阅读力的严重滞后就成为人与知识之间所面临的迫切需要解决的问题。

邓嗣禹先生《中国类书目录初稿·叙录》言:“类书之作,肇于《皇览》,由来久矣。自书契以来,典籍日繁,人生有涯,事难尽稽;虽毕岁月于披寻,穷心目于究探,而周知不易,记诵尤难。于是类事类文之书,应运而起,或以供人君乙览,或以备一时之偶忘;而其体例,则大抵以类相从,如钱就贯;或依韵编次,左右逢源。使俭腹者资以馈贫,秃笔者赖以利润,为学者持以寻检,从政者得以浏览;省时节力,用至广也。”伍杰先生《中国类书·序》亦言:“类书是个古老而新鲜的题目。说它古老是因为远在一千多年前就有人编纂类书;说它新鲜是因为当今仍然有人在编纂,只是内容方法和以前略有不同。类书是一个民族丰富文化积累的产物,是民族文化的结晶。一个文化空白的民族,是不可能有类书的。有丰富的文化底蕴,有文化积累,有无数古籍,有发达的学术科学水平,有重视文化知识的人,才会需要,才可能将书籍分类整理,将之梳理成一门科学,应用于当时,传之于后世。中华民族,有几千年的古老文明,有大量古籍,有辈出的人才,这才有产生类书的客观条件和基础。”

三、类书的数量

张涤华先生《类书流别》之《存佚第六》将古今类书分为存目、存疑、黜伪、补遗、新增五部分,但张氏书中未有类书数量的最终统计数据,据统计,除去黜伪部分,有近1000种。戴克瑜、唐建华先生主编《类书的沿革》第九章“现存类书书目”以朝代顺序对现存类书做了统计,共载类书263种。庄芳荣先生《中国类书总目初稿》据《燕京大学图书馆目录初编类书之部》《江苏省立国学图书馆图书总目》《类书流别》《哈佛大学哈佛燕京学社图书馆藏明代类书概述》《四库未收明代类书考》《国立中央图书馆善本书目增订本》等15种目录书编成,其言:“计得八二四种,其中扣除同书异名或疑为同书者,约得七六六种。”吴枫先生《中国古典文献学》言:“自六朝至清末,据历代艺文、经籍志著录,有六百余种,其中大部分已经散失,今存者约有二百种。”曹之先生在《中国古籍编撰史》中道:“古代类书知多少?据粗略统计,有六百余种,现存类书二百余种。”赵含坤先生《中国类书》对古往今来的类书做了编目叙录,并收录了民国乃至新中国成立以来所编纂的类书,其言中国古代所编纂的类书有1600余种(包括存疑的125种)。

总体来看,赵含坤对于类书的定位过于宽泛,其将政书、姓氏书等亦作为类书统计,其数据不免有夸大之嫌,但是,毋庸置疑,古今类书之浩瀚磅礴不容否认,且以上诸先生之统计并没有全部包括佛教类书、道教类书乃至受中国文化影响较深的日本、朝鲜、越南、琉球等地区文人所编纂的域外类书。此外,诸位先生的类书统计数据之所以差距较大,一个重要的原因就是诸位先生对类书的定义、定位多有不同意见。大致来说,目录学者在编制类书目录时多采取广义原则,而类书研究者在从事研究时多采取狭义原则。究其原因,编目之原则是求全求备,勿使遗漏,以展现类书发展之全貌,数量之众多,而研究者则力在阐释类书之特色,类书之个性,以区别于其他文献种类,故多严格区分,以求得去伪存真。

陈垣先生做过《四库全书》所收篇幅最大古籍排序,结论是清代类书《佩文韵府》列第一,为28027页;宋代类书《册府元龟》列第二,为27269页。可见类书卷帙之大,无他书可敌。陈垣先生亦做过《文津阁四库全书册数页数表》,通过陈垣先生的统计,我们看到类书一类的册数、页数在子部中是首屈一指的,在整个四部中也是名列前茅,类书类之页数在整个《四库全书》页数中所占分量为9,94%,而在子部中所占比例达40.4%;类书一类之页数在整个《四库全书》44类中占近一成,而在子部竟然超过了四成,可见类书数量之巨大。而陈垣先生所统计的仅仅是《四库全书》全文著录的类书,而存目类类书的数量就更多了。《四库全书总目》卷136《类书类二》载:“右类书类六十五部,七千零四十五卷,皆文渊阁著录。”《四库全书总目》卷139《类书类存目三》载:“右类书类二百一十七部,二万七千五百零四卷(内七部无卷数),皆附存目。”影印本《文渊阁四库全书》共1500册,类书则占据了150册,编号887册至1034册。

类书的编纂

自魏晋以来,类书编纂就是与正史编修相媲美的国家级文化工程,其数量众多,内容丰富,流传广泛,影响深远,往往超出我们的认知。三国时期的《皇览》,南北朝时期的《华林遍略》《修文殿御览》,唐代的《文思博要》《三教珠英》,北宋的《太平御览》《册府元龟》,明代的《永乐大典》,清代的《渊鉴类函》《骈字类编》《子史精华》《佩文韵府》等就是代表。但由于古今学者对类书的定位不够准确,所谓“类事之书,兼收四部,而非经非史,非子非集。四部之内,乃无类可归”。无家可归的类书渐渐被边缘化,类书研究也被视作冷门直至少人问津。当今学术界对类书、类书史的研究仍然是相对薄弱的,这主要是由于部分学者看不起类书,认为类书没有原创性,仅仅是资料的汇集,称之为“寻章摘句老雕虫”。其实不然,类书的价值虽不敢说凌驾于谁之上,但从历代编纂不衰且有愈来愈盛的事实来看,类书绝不比任何学问卑微,那些我们熟知的古代的博学之士如刘杏、刘孝标、颜之推、虞世南、白居易、李商隐、晏殊、解缙、陈梦雷等多参与类书编纂,更甚者古今不少学者都以加入到类书的编纂为荣为耀。下面我们主要介绍《皇览》《华林遍略》《修文殿御览》的编纂情况。

一、《皇览》的编纂

《皇览》是类书之祖,是汉魏之际魏文帝曹丕敕令诸儒编纂的一部大型官修类书,它開创了一个新的图书编纂模式,并被后世沿袭至今,它对于中国类书发展史的重要价值是无可替代的。《三国志》卷2《魏书·文帝纪》载:“初,帝好文学,以著述为务,自所勒成垂百篇。又使诸儒撰集经传,随类相从,凡千余篇,号曰《皇览》。”

王应麟《玉海》卷54《艺文·承诏撰述篇·类书》载:“类事之书,始于《皇览》。建云台者非一枝,成珍裘者非一腋,言集之者众也。”张涤华《类书流别》(修订本)则言:“考类书莫古于《皇览》,其书凡分四十余部,可谓周详;唯其名目,今已不可详知,末由判其得失。”

《皇览》是在曹操去世之后,曹丕继承曹操为魏王后的延康元年(220年),也就是汉魏之际开始编纂的,且与九品官人法的制定时间相重叠。因此,很难认为这仅是依据魏文帝曹丕的文学、著述兴趣而编纂的,可以肯定《皇览》与九品官人法一样,和曹魏政权的新国家构想必然有着密切关系。其实,曹丕编纂《皇览》的一个大背景就是他的代汉,在即将要取代汉室江山的背景下,要做出顺应天命,接续道统的姿态。《中国哲学发展史(魏晋南北朝)》载:“黄巾起义把东汉王朝的政治经济体制连同与之相配合的意识形态分裂成一个一个的碎片,如何依据新的形势把这些碎片重新组合起来,就成了三国时期的人们所面临的共同的历史任务。”马上取天下,不能马上治天下,比起曹操时期,曹丕时期三足鼎立之势已成,国家渐趋安定,治天下自然不能完全地否定儒家学说,“立太学,制五经课试之法,置春秋毂梁博士”,更集经典,这些举措都是曹丕对儒家态度的转变。这种转变正与《皇览》的编纂相前后,也是《皇览》以经传为主的重要原因。

《皇览》的编纂不仅仅是一项单纯的类书编纂工作,更是一项文化工程,是一个影响面较大的社会意识形态工程。诸儒在曹丕的敕令下整理文献,是对汉末以来典籍的整理,是对暂时中断了的儒家道统的重续,虽然结果并没有挽救经学的中衰,但是其本意则在于文献的整理,道统的重建。魏晋南北朝时期的类书绝不是像后世类书一样只注重知识而忽略思想,虽然《皇览》散佚严重,但是从其残存的部分来看,《皇览》之博深,无与伦比,囊括之浩瀚,资料使用之丰富,绝无仅有,可以说,魏文帝调动当时的诸儒,使用当时的宫廷藏书,并且以一个较为完整的体例,历经多年编纂出了一部鸿篇巨制《皇览》,后世学者看到《皇览》乃至其残篇,惊呼天人之作,奉为类书之祖。其实在曹魏时,《皇览》就不是类书,而是魏文帝曹丕集合诸儒所做的文献整理、文献集成,西晋苟勖《中经新簿》将其列入史部,可见当时士大夫对其性质的认知。

《皇览》被后人追奉为类书之祖,《皇览》之后出现了千余种各式类书,这个庞大的家族占到了《四库全书》的十分之一,并且作为典籍之荟萃、知识之精华的类书,成为读书人的锦绣万花谷,不断被刊刻、补编、续编、新编,渐渐与中国古代政治、文学、科举、教育乃至日常生活紧密相连,甚至流传到了日本、韩国、越南等地。但是,《皇览》的产生并不是必然的,我们还要看到其中存在着诸多偶然性因素,虽然唐宋以来的学者多称《皇览》为类书之祖,但是《皇览》产生时何曾有“类书”之名?甚至在当时人们眼中《皇览》根本就不是类书,俨然是一部文献大成、资料汇集,只不过后来的学者将“类书之祖”的称号加给了它,当然它也是有资格担当的。《皇览》之后,虽然晋、宋、齐、梁问有人抄合《皇览》,亦有几部私纂小类书的编纂,如陆机《会要》、戴安道《纂要》等,但是直到南朝齐高帝萧道成敕令编纂《史林》、萧子良编纂《四部要略》,称之为“《皇览》之流”的类书体例才再次得到重视,再次发展起来。从《皇览》编纂的时代,到《史林》《四部要略》编纂的时代,中间相隔了二百多年,虽然这期间《皇览》被不断抄合,但是我们却没有见到其他的大型类书、官修类书的编纂与出现,这是为什么呢?这与晋宋时期的政治混乱有关,与当时文风、学术有关,但是毫无疑问,《皇览》所代表的类书体例没有被继承乃至发扬光大,而是中断了二百多年。如果《皇览》所代表的类书的产生是势不可挡的,那么《皇览》之后接踵而至的续作应该很多,但是中间却停歇了二百多年,这或许只能说明《皇览》所代表的类书的产生并不是必然的,《皇览》的产生或许更多的是特殊时期的特殊人物曹丕及其群臣的一时杰作,也就是说,《皇览》产生的偶然性因素也需要我们认识清楚。

二、《华林遍略》的编纂

《华林遍略》的编纂是南北朝类书编纂史上的一件大事,是类书编纂体例最终确立并且流传开来的标志。《华林遍略》吸取了《皇览》以来类书编纂的所有经验教训,尤其是汲取了《寿光书苑》与《类苑》的内容与体例,最终编纂出一部盛况空前、体例严谨的开创性著作。《华林遍略》之后的类书如《修文殿御览》《长洲玉镜》《文思博要》皆以之为模范,《华林遍略》在中国类书发展史上有承前启后之功,是中古中国类书编纂成熟的标志。

《华林遍略》是梁武帝天监十五年(516年)敕令编纂的一部大型官修类书,由刘杏、顾协、何思澄、钟屿、王子云等人历时八年编纂而成。起先,梁武帝令刘杏编纂《寿光书苑》,刘杳在当时可谓是学问博洽的人物,沈约、任昉等皆对他推崇备至,但就是这样一个博洽的人物,编纂出来的《寿光书苑》却效果不佳。以至于刘孝标所编纂的《类苑》一出来,《寿光书苑》就黯然失色。由于梁武帝对刘孝标有意见,感觉很没面子,于是在刘孝标《类苑》声名鹊起之时,再次敕令编纂新类书《华林遍略》。《南史》卷49《刘峻传》载:“及峻《类苑》成,凡一百二十卷,帝即命诸学士撰《华林遍略》以高之,竞不见用。”《魏书》卷98《萧衍传》载:“衍好人佞己,末年尤甚,或有云国家强盛者,即便忿怒,有云朝廷衰弱者,因致喜悦。是以其朝臣左右皆承其风旨,莫敢正言。”《隋书》卷23《五行下》载:“时帝(梁武帝)自以为聪明博达,恶人胜己。又笃信佛法,舍身为奴,绝道蔽贤之罚也。”虽然史书多言梁武帝嫉妒心强烈,但是在《华林遍略》的编纂这个问题上,梁武帝的嫉妒心或许被后人夸大了。

《华林遍略》在流传的史籍中少有记载,其流传反而不如依其模样编纂而成的《修文殿御览》长久,或许是在北方的《华林遍略》被新出的《修文殿御览》取代了。黄永年先生《古籍整理概论》言:“某些书在一个时期很风行,过了若干年另有新的学问出来取而代之,原先风行的书变得很少有人看,日久就难免失传的厄运,这就叫自然淘汰。”但是对于南方的《华林遍略》为何亦不见记载,我们只能将之归于侯景之乱和梁元帝焚书,致使品质上乘的《华林遍略》湮灭无闻。1932年,洪业先生撰《所谓(修文殿御览>者》一文,对敦煌遗书中发现的被罗振玉命名为《修文殿御览》的残卷P,2526做考察,他认为这卷敦煌古类书不是《修文殿御览》,而可能是比它更早的《华林遍略》。但是学术界主流的观点仍然认为P.2526是《修文殿御覽》,原因之一恐怕是南北朝时期《华林遍略》失传的可能性更大,而《修文殿御览》则部分流传了下来。

张涤华先生《类书流别》言:“若夫类书纂组之体,其始大抵排比旧文,次其时代而已,《华林遍略》以前,无异轨也。自后世踵事增华,体制遂多新创。”刘宝春博士《(华林遍略>对中国古代类书编纂的影响》言:“《华林遍略》是我国类书史上的一座高峰。《华林遍略》以其博富的原始材料、成熟的体制特点,为后世数代类书所效仿、因袭。《华林遍略》对我国类书编纂的影响是极其深刻而久远的。”《华林遍略》奠定了中古中国类书的发展模式,并且其深远影响带动了类书编纂高潮的到来。《华林遍略》之后的南北朝出现了中国类书编纂史上的第一个高潮,在这个高潮中,类书编纂者众多,文人学者、高僧高道乃至帝王将相多参与其中,即使在动乱流离之余,一代代文人学者仍然笔耕不辍、孜孜不倦,编纂出各式类书。张涤华先生《类书流别》言:“类事之书,历代多有,而总其最盛,兹厥有三期:曰齐梁,曰赵宋,日清初。”戴克瑜、唐建华先生主编《类书的沿革》时说:“齐梁与北魏类书的编纂大盛,上自王公贵族,下至一般士大夫阶层莫不竞相编制类书,以为行文之资助。因此,类书较前代大为增加。”唐光荣博士《唐代类书与文学》也说:“我们可以说南北朝类书不仅总的部类结构已经相当成熟,而且某些部类下边的子目设置也和唐以后的类书很相仿佛。”

类书在南北朝时期之所以能够迅猛地发展起来,且出现了一个类书编纂的高潮,与魏晋南北朝时期的政治、文化、历史背景密切相关。南北朝时期尤其是梁武帝时,类书再次被上自帝王将相,下至文人墨客所重视,在梁武帝父子的倡导之下,类书急剧发展,成书数量增多,体例完善,影响大增。并且只有在那样一个特定的历史时期,类书才可以如此迅猛地发展起来,如果没有纸的普及,类书就没有了载体;如果没有丰富的藏书,类书编纂必然成为无源之水,如果没有用典的风气,征事、策事的风行,编纂出来的类书必然没有了用武之地;如果没有那群好文之帝王将相、抄撰学士参与其中,类书的编纂必然会失色不少;而如果没有玄风的消歇,记问之学的反拨,知识性的类书恐怕还要沉睡很久。总之,魏晋南北朝时期尤其是齐梁时期有了类书产生、发展乃至繁荣所需要的一切条件,再加上一群孜孜不倦、才华出众、追求博学的俊才秀士,于是乎出现了一个类书迅猛发展的新时代。

三、《修文殿御览》的编纂

《修文殿御览》是北齐武平三年(572年)以《华林遍略》为蓝本,历时七个月官修的一部类书,曾名《玄洲苑御览》《圣寿堂御览》。《隋书·经籍志》以《圣寿堂御览》著录。《修文殿御览》放天地之数,为55部,象乾坤之策,共360卷。南宋《中兴馆阁书目》《遂初堂书目》《直斋书录解题》都有著录,约在明初不传于世。敦煌藏经洞发现《修文殿御览》残卷一卷,现藏于法国国家图书馆,编号P.2526。残卷无首无尾,不见书题、卷第和撰者姓氏。据统计,该残卷存鸟部鹤类46条,鸿类18条,黄鹄类15条,雉类9条,共88条。胡道静《中国古代的类书》言:“在承前启后上,它(《修文殿御览》)却占着一个重要的位置,对现存的古类书有直接的关系,所以我们需要较详细地了解它。”

《修文殿御览》的编纂机构,是武平三年祖埏建议设立的文林馆,但是文林馆存在的时间极短,武平三年魏收死,崔季舒、张雕武亦被害于此年,文林馆的成就主要是编纂《修文殿御览》。《修文殿御览》编纂者人数众多,很多人未必真的参与过编纂。《修文殿御览》本身也是北齐皇帝、政府乃至文武百官的沽名钓誉,故《修文殿御览》编纂的最初目的并不纯正,编纂中以《华林遍略》为蓝本,可以事半功倍,但是因袭《华林遍略》的《修文殿御览》在后世的流传、影响却大大地超过了《华林遍略》,这就是人们无法想象的事情了。《修文殿御览》之所以流传更加长久,一则是北齐的藏书在战乱中受损较少,北齐藏书被北周乃至后来的隋唐所继承,保存相对较好,而南朝在经历侯景之乱后,藏书多有损失,梁元帝江陵焚书乃至陈朝之乱,书籍亦多受焚烧,故南朝所存《华林遍略》在后来的流传中恐怕早已散佚殆尽。此外,《修文殿御览》之所以流传久远,也因为其编纂体例更加精良,更为科学,这与负责编例的颜之推有密切关系,非但颜之推,其他如陆义、陆爽、羊肃等亦是博学君子,他们保证了《修文殿御览》的编纂质量。