不同防治方法对豆野螟的防治效果试验

2020-06-09方志峰海宁市丁桥镇农业农村办公室浙江省嘉兴市314400

方志峰 (海宁市丁桥镇农业农村办公室,浙江省嘉兴市 314400)

程勤海* (海宁市土肥植保能源技术服务站,浙江省嘉兴市 314400)

张燕平 (海宁市经济作物技术服务站,浙江省嘉兴市 314400)

豆野螟又名豇豆荚螟、豆荚野螟、蛀荚虫、大豆卷叶螟蛾等,是浙江省海宁市豇豆生产上的主要害虫。豆野螟成虫喜在开放的花朵上产卵,卵孵化后的低龄幼虫喜取食花瓣,会导致花朵脱落,对豇豆的产量和商品性影响极大。目前,针对不同药剂对豆野螟防治效果的试验较多[1],而针对同一药剂不同防治方法对豆野螟防治效果的研究较少。同时,笔者通过走访、观察后发现,农户使用同一甲维盐类杀虫剂防治豆野螟时,因防治方法不同,产生的防治效果也不同。为此,笔者于2019年开展了5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐可湿性粉剂不同防治方法对豆野螟的防治效果比较试验[2],以期为大面积防治豆野螟提供科学的防治方式。现将相关试验结果报道如下。

1 材料和方法

1.1 试验概况

试验设在海宁市丁桥镇新仓村蔬菜基地进行,豇豆于5月28日播种。供试药剂为5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐可湿性粉剂[3](山东京博农化有限公司),药液浓度为5 000倍液。防治对象为豆野螟,该虫喜在豇豆开放的花朵上产卵,孵化后的低龄幼虫首先取食花瓣,并导致花朵脱落,其虫量高时,落地的鲜残花中有虫花的比率可达60%以上,且豆野螟幼虫会从落花沿着植株茎秆转移到豆荚上钻蛀为害,但部分花朵不提前脱落,豆野螟幼虫可直接从花朵转移至豆荚为害。

1.2 试验设计

根据豆野螟生活习性,宜采用喷药于落地鲜残花和植株上开放鲜花及豆荚相结合的防治方法,试验依据防治方法不同,设5个处理:(1)人工清理搁置在植株上的脱落鲜花,药剂仅喷施于落地鲜残花,于上午7:00—10:00施药;(2)药剂喷施于植株上开放鲜花、豆荚和落地鲜残花,于上午7:00—10:00施药;(3)不清理植株上的脱落鲜花,药剂仅喷施植株上的鲜花和豆荚,落地鲜残花不喷药,于上午7:00—10:00施药;(4)不清理植株上的脱落鲜花,药剂仅喷施于植株上的鲜花和豆荚,落地鲜残花不喷药,于傍晚喷药;(5)清水对照(CK)。每处理重复5次,小区面积为40 m2。

按照试验设计,于豇豆盛花期开始喷药防治[4],分别于7月6日和7月12日采用WS-16型手动背负式喷雾机喷雾防治2次。

1.3 调查方法

施药后采用跳跃式4点取样法,每点调查10个豆荚,每3 d调查1次虫蛀情况,记录蛀荚数。于施药后第2天(7月8日)进行第1次调查,共开展4次调查。

2 结果与分析

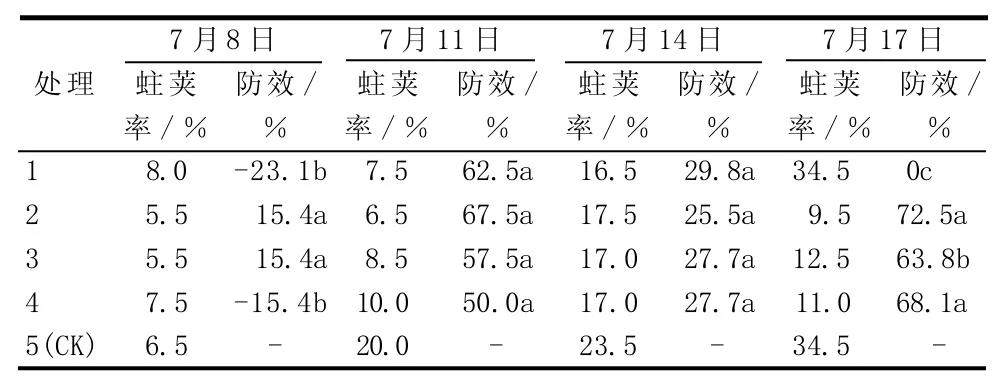

由表1可知,4种防治方法对豆野螟的防治效果不同。据7月17日调查,处理(2)和处理(4)对豆野螟的防效较高,分别为72.5%和68.1%,显著高于其他处理。处理(1)只处理脱落的鲜残花(包括落地和搁置在植株上的鲜残花),在前期可较好地控制豆野螟为害,但随着豆野螟虫量的增加,控制作用快速下降,7月17日蛀荚率最高,无防治效果。

表1 不同防治方法对豆野螟的防治效果

3 小结与讨论

试验结果表明,在豇豆生产上化学防治豆野螟,最关键的是要把药液均匀喷洒至花朵和豆荚等部位,落地残花是否处理不会影响整体防治效果,且处理落地残花费工费时,故落地残花可不予处理。施药时,每隔5 d施用1次5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐可湿性粉剂5 000倍液于花朵和豆荚等部位,共施药2次,即可较好地控制豆野螟的虫量和为害,且以下午施药对豆野螟的防治效果较好。因此,农户可在傍晚进行施药,并结合防治斜纹夜蛾、甜菜夜蛾等夜蛾类害虫实行兼治,这不仅可有效避免农药光解,还有利于减少农药使用量,提高工作效率,且更符合农户的作业习惯。

5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐可湿性粉剂在豇豆生产上防治豆野螟已使用多年,豆野螟对该药剂可能已产生一定的抗药性,进而导致防治效果有所下降,若选用其它高效药剂,对豆野螟的防治效果会有所提高。同时,本试验的第1次施药时间在盛花期[4],在防治时间上偏迟,若在初花期开始施药,可能也会提高防治效果。