恐怖谷效应探析

2020-06-08杜严勇

杜严勇

近些年来,随着人工智能、机器人等技术的快速发展,各种智能产品越来越多地走进了人们的日常生活之中。如何实现机器人与人类之间的友好互动,使机器人与人类和谐相处,是社科学者与科技工作者共同关注的热点问题。本文尝试就机器人与人类互动过程中产生的一个重要现象——“恐怖谷效应”进行分析,权作引玉之砖。

一、恐怖谷效应的提出、验证与应用

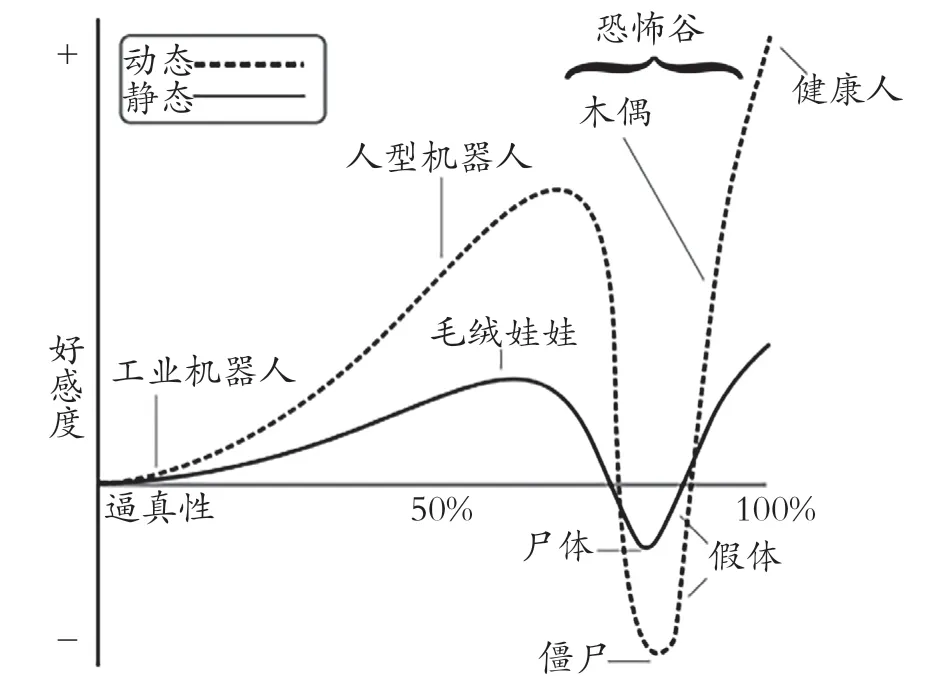

1970年,日本机器人专家森政弘(Masahiro Mori)在日本的《能源(Energy)》杂志上发表《恐怖谷(Uncanny Valley)》一文,提出了人与机器人互动过程中的恐怖谷效应,该文于2012年被译为英文发表。恐怖谷效应认为,机器人的外观和行为跟人类越是接近,人们越容易产生积极的正面情感;但是,这种正面的情感到达一个峰值之后,随着相似度的提高,人们会对机器人产生恐怖的感觉,形成所谓的“恐怖谷”;当相似度持续上升到与人类更为接近的程度时,人们对机器人又会重新产生正面的情感。①Mori,Masahiro.The Uncanny Valley.Translated by Karl MacDorman and Norri Kageki.IEEE Robotics & Automation Magazine,2012,Vol.19,No.2,pp.98-100.如图1所示。②维基百科:《恐怖谷理论》,http://zh.wikipedia.org/wiki/恐怖谷理论。

图1 恐怖谷效应示意图

森政弘本人并没有对恐怖谷效应进行深入的实证研究,主要是一种直观性和经验性的总结,而且森政弘的思想在20世纪很少得到关注。但近些年来,随着机器人与人工智能技术的快速发展,包括机器人在内的各种智能产品越来越多地进入公众视野,不少学者开始对其进行较为深入细致的经验研究。有的学者得出了偏否定性的结果,比如,巴特内克(Christoph Bartneck)等人通过对32名大学生的研究表明,恐怖谷效应并没有通常认为的那样明显。①Bartneck,Christoph.Kanda,Takayuki & Ishiguro,Hiroshi et al.My Robotic Doppelganger—A Critical Look at the Uncanny Valley,The 18th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication,Japan,2009,pp.269-276.当然,巴特内克等人的研究对象是20多岁的日本大学生,年轻大学生通常对机器人持比较开放和友好的态度,而且日本文化普遍对机器人的态度更为积极和包容,因此巴特内克等人的研究结果显然并不具有很强的普遍性。

更多的经验研究在很大程度上验证了森政弘的思想。学者们对不同的实验对象、不同的实验参与者进行了各种各样的实验。

(一)使用假手作为研究对象

波利亚科夫(Ellen Poliakoff)等人用假手进行了实验研究,结果表明,与真手相似度低的假手相对于相似度高的假手、机械手和真手而言,会导致更明显的怪异的(eerie)感觉。研究者认为他们的研究结果与恐怖谷概念是一致的,应该可以看作是对假手存在恐怖现象的支持。②Poliakoff,Ellen.O'Kane,Sophie & Carefoot,Olivia.Investigating the Uncanny Valley for Prosthetic Hands.Prosthetics and Orthotics International,2018,Vol.42,No.1,pp.21-27.

(二)用不同的图片作为研究对象

日本学者松田佳尚(Yoshi-Taka Matsuda)等人的研究表明,婴儿也会出现恐怖谷效应。他们让51名6个月至13个月大小的婴儿观看3张图片,一张是母亲的脸,另一张是陌生人的脸,第三张是用母亲与陌生人的面部合成的脸,结果表明婴儿更愿意看母亲的脸,其次是陌生人的脸,再次才是二者合成的脸。③Matsuda,Yoshi-Taka.Okamoto,Yoko & Ida,Misako et al.Infants Prefer the Faces of Strangers or Mothers to Morphed Faces:An Uncanny Valley Between Social Novelty and Familiarity.Biology Letters,2012,Vol.8,No.5,pp.725-728.有学者让134名成年人在虚拟社交服务网络上与不同头像进行互动,结果发现超现实的网络头像(即介于真实头像与卡通头像之间的头像)产生了更显著的怪异感觉。④Shin,Mincheol.Song,Stephen & Chock,Tamara.Uncanny Valley Effects on Friendship Decisions in Virtual Social Networking Service.Cyberpsychology,Behavior and Social Networking,2019,Vol.22,No.11,pp.700-705.

(三)用机器人作为研究对象

有学者对消费机器人(Consumer Robots)的使用效果进行了实验研究,结果表明,机器人越像人,人们越是感到热情,但达到一定程度之后,人们会产生不舒服的恐怖感觉,反而会产生更少的积极态度。⑤Kim,Seo.Schmitt,Bernd & Thalmann,Nadia.Eliza in the Uncanny Valley:Anthropomorphizing Consumer Robots Increases their Perceived Warmth but Decrease Liking.Marketing Letters,2019,Vol.30,No.1,pp.1-12.

有学者批评当前不少关于恐怖谷效应的研究大都是采用真人的脸部与机器人的脸部进行混合的图像进行实验,这种方法会导致图像不自然的变形与扭曲,从而导致了恐怖谷效应。针对这种批评,美国学者马瑟(Maya Mathur)等人进行了更为严格的实验。实验1:根据某些较为严格的标准,他们从网上搜索得到80张现实世界中真实存在的机器人脸,首先由66名实验参与者对机器人脸根据它们与机器人或人脸的相似程度进行分类排序,然后由342名实验参与者对这些机器人脸的喜欢程度进行评价,结果得到了与恐怖谷效应类似的曲线。实验2:全部采用数字合成的两组各6张机器人脸,外观从完全的机器外表到完全的人脸外表,一组为女性的脸,另一组为男性的脸,分别由52名、92名实验参与者进行喜欢程度的评价,结果也得到了与恐怖谷效应类似的曲线。作者认为,恐怖谷效应的关键特征在他们的实验结果中均有非常明显的表现。⑥Mathur,Maya & Reichling,David.Navigating a Social World with Robot Partners:A Quantitative Cartography of the Uncanny Valley. Cognition,2016,Vol.146,pp.22-32.

(四)用电影作为研究对象

有学者通过让观众观看不同形式的电影,对观众的评价结果进行研究,验证了恐怖谷效应。电影D是真人演员在真实世界中的表演,电影C是通过电脑对真实表演的处理结果,非常逼真,几近无法区别,电影B是对真实电影的皮克斯动画的处理结果,电影A则是对真实电影的一般动画的处理结果。观众对电影C产生了明显的恐怖谷效应。①Bouwer,Willie &Human,Francois.The Impact of the Uncanny Valley Effect on the Perception of Animated Three-Dimensional Humanlike Characters.The Computer Games Journal,2017,Vol.6,No.3,pp.185-203.

总的来说,绝大多数的实验研究都或多或少地支持森政弘提出的恐怖谷效应。虽然有学者认为关于恐怖谷效应的经验证据仍然是模棱两可的,但他们也承认,恐怖谷确实会在某些特定的情形中产生。②Katsyri,Jari.Forger,Klaus & Makarainen,Meeri et al.A Review of Empirical Evidence on Different Uncanny Valley Hypotheses:Support for Perceptual Mismatch as One Road to the Valley of Eeriness. Frontiers in Psychology,2015,Vol.6,Article 390,pp.1-16.学者们对森政弘的思想有各种不同的提法,比如恐怖谷理论、恐怖谷效应、恐怖谷假说、恐怖谷现象、恐怖谷概念等。无论如何,大家基本上都倾向于认为,恐怖谷效应作为一种客观现象的确是存在的。

恐怖谷效应在包括计算机制图、电影、移动机器人、人形机器人等许多领域得到广泛的应用。③Gee,F.Browne,W.& Kawamura,K.Uncanny Valley Revisited.2005 IEEE International Workshop on Robots and Human Interactive Communication,Nashville,USA,2005,pp.151-157.特别是,恐怖谷效应在动画电影行业得到较多的关注。电影导演特别关注他们的设计是否跌入恐怖谷,总是想方设法避免这种情况。④Geller,Tom.Overcoming the Uncanny Valley.IEEE Computer Graphics and Applications,2008,Vol.28,No.4,pp.11-17.有的动画电影中的人物形象产生了恐怖谷效应,使观众感觉怪异而导致失败;有的动画电影在人物设计过程中有意识地选择避开恐怖谷,从而获得了成功。⑤范秀云:《恐怖谷理论与动画电影中的逼真人物形象》,《当代电影》2014年第6期。有学者在总结动画电影中的失败角度与成功角色的基础上认为,可以通过两种方式来规避恐怖谷效应:一是,对3D 动画角色进行卡通化处理;二是,对写实性3D 动画角色进行细节化、生命化处理。⑥卢俊、丁李:《恐怖谷理论下2D 转3D 类动画角色的设计》,《长春师范大学学报》2017年第6期。理论的应用就是对其最有效的检验。恐怖谷效应得到广泛应用和高度重视,也充分证明这种效应确实是存在的。

二、恐怖谷效应产生的原因分析

从前述可见,恐怖谷效应的表现形式多种多样,而对其产生原因的解释也是众说纷纭,其中有几种比较具有代表性的解释。

(一)进化解释

森政弘在1970年的文章的最后一部分试图对恐怖谷效应进行解释,他相信产生恐怖谷的原因是人类出于自我保护的一种本能反应。有不少学者认为恐怖谷效应是人类自然进化的结果,这种想法也在一定程度上得到了证实。美国学者斯特肯芬格(Shawn Steckenfinger)等人通过对猴子做类似的实验表明,相对于逼真的人造猴脸而言,猴子更愿意看真实的猴脸和不那么逼真的人造猴脸。⑦Steckenfinger,Shawn & Ghazanfar,Asif.Monkey Visual Behavior Falls into the Uncanny Valley,Proceedings of the National Academy of Sciences of USA,2009,Vol.106,No.43,pp.18362-18366.可见,在灵长类动物身上,存在与人类完全类似的恐怖谷效应。也就是说,恐怖谷效应并非只是人类才有的独特效应,而是生命长时期自然进化的结果。

从进化的角度看,恐怖谷效应的产生可能是人类出于害怕的心理,包括对死亡的害怕,这种害怕有助于人类远离危险和污染物。进化心理学认为,害怕具有进化功能,它促使有机体避开危险,具有明显的生存价值。如果一个人感觉不到任何害怕,那他不可能在自然条件下存活较长的时间。⑧[美]戴维·巴斯:《进化心理学》,熊哲宏、张勇、晏倩译,上海:华东师范大学出版社,2007年,第106—107页。人类对某些像人而不是人的东西感到害怕,可能是因为它们使人联想到死亡,引发了人类的自我保护的本能,从而产生恐怖的感觉。

还有学者从进化美学的角度解释恐怖谷效应。他们认为,人类关于运动与身体外表的美存在着普遍的标准,这些与包括健壮、生育和健康在内的生理特征相关联。尽管人们经常会偏离这些标准,但基于标准的抉择通常是两方面的,要么是选择要么是拒绝某个特定的对象。根据进化美学假说,当潜意识产生那种刺激观察者拒绝的感觉时,机器人就是恐怖的。①MacDorman,Karl & Ishirguro,Hiroshi.The Uncanny Advantage of Using Androids in Cognitive and social Science Research.Interaction Studies,2006,Vol.7,No.3,pp.297-337.

(二)个体成长早期感受性发展的结果

人类个体从出生到逐渐长大成人的过程中,通过各种途径在某种文化背景中发展出对事物的认识。已有的关于婴幼儿的实验研究表明,不同年龄的孩子对恐怖谷效应的敏感程度存在明显的差异。美国学者莱克维兹(David Lewkowicz)等人的研究表明,相较真人的脸,婴儿更不愿意看融合了恐怖特征的虚拟的人脸。年龄较小的婴儿(6个月)在这方面的表现并不明显,但年龄较大的婴儿(12个月)表现则非常显著。他们还发现,与正常比例不协调的大眼睛更容易引起恐怖谷效应,可见婴儿的注意力更集中关注眼睛。②Lewkowicz,David & Ghazanfar,Asif.The Development of the Uncanny Valley in Infants.Developmental Psychobiology,2012,Vol.54,No.2,pp.124-132.前述提及的日本学者松田佳尚针对婴儿的实验研究也表明,随着婴儿年龄的增大,恐怖谷效应亦更加明显。③Matsuda,Yoshi-Taka.Okamoto,Yoko & Ida,Misako et al.Infants Prefer the Faces of Strangers or Mothers to Morphed Faces:An Uncanny Valley Between Social Novelty and Familiarity.Biology Letters,2012,Vol.8,No.5,pp.725-728.

与此类似的实验表明恐怖谷效应跟人的年龄存在密切的关系。美国学者布林克(Kimberly Brink)等人让240名3—18岁的孩子观看两种机器人(一种看上去像机器,另一种则非常像人),结果表明9岁以上的孩子大多认为人形机器人比机器外观的机器人更恐怖,但年幼的孩子则认为两者都不太恐怖。④Brink,Kimberly.Gray,Kurt & Wellman,Henry.Creepiness Creeps In:Uncanny Valley Feelings Are Acquired in Childhood.Child Development,2019,Vol.90,No.4,pp.1202-1214.也就是说,对某种对象产生恐怖谷效应是个体成长到一定年龄阶段才会出现的现象,这就是个体感受能力随年龄发展的结果。当然,感受性本身并不能独立解释恐怖谷效应,通常需要结合其他原因来进行分析。

与此方向相反的研究亦说明了感受性的重要意义。美国学者格雷(Kurt Gray)等人认为,恐怖谷效应可能主要是由于机器人缺乏感受性导致的。人形机器人的外观使得人们赋予它们某些心智特征,特别是感受性(即感觉与知觉能力,能够感受痛苦、害怕等),但人们却感受不到机器人的感受性,由此产生恐怖的感觉。⑤Gray,Kurt & Wegner,Daniel.Feeling Robots and Human Zombies:Mind Perception and the Uncanny Valley.Cognition,2012,Vol.125,pp.125-130.当然,这种现象也可以用下文提及的违背预期假说来解释。

(三)分类困难与避免不确定性

中国有学者认为,人类对面容与己身相仿的真人或与自然人高度相仿的创造物可能怀有某种恐惧,这种恐惧或许源于恐惧日常生活中认知-判断的混乱,因为在一个运行有效、秩序井然的社会中,人们无法容忍不确定性的存在。⑥孙权:《“超真实”的战栗——仿真技术与视觉恐惧》,《中国图书评论》2017年第10期。美国学者雷米(Christopher Ramey)认为,恐怖谷效应是人类对新事物(比如类人机器人)的分类边界(比如人类与机器人)不确定的一种认知与知觉状态。⑦Ramey,Christopher.An Inventory of Reported Characteristics for Home Computers,Robots,and Human Beings:Applications for Android Science and the Uncanny Valley.Proceedings of the ICCS/CogSci-2006 Long Symposium Toward Social Mechanisms of Android Science,Vancouver,Canada,2006.

日本学者山田裕贵(Yuki Yamada)等人认为,分类困难与恐怖谷现象密切相关。他们做了3种实验:(实验1)用处理过的关于真人、填充人(stuffed human)以及卡通人头像图片进行实验,12名观察者分别对图片进行分类,并评价喜欢程度。他们发现,当分类耗时越多时,喜欢程度越低。(实验2)用真狗、填充狗和卡通狗的头像图片进行实验,从10名观察者得到的结果与实验1类似。(实验3)用一张男性、一张女性的头像图片,以及一张二者合成的图片为一组进行实验,另一组则是男性A、男性B以及二者合成的头像图片进行实验,让10名观察者进行分类判断以及喜欢程度评价,没有发现实验1与实验2那样的结果。也就是说,分类困难并没有明显影响对喜欢程度的评价。山田裕贵等人认为,实验1与实验2中的分类模糊性增加了观察者的认知负担,因此降低了信息处理的流畅性,从而可能导致负面的评价。实验1与实验2的图片类别明显是不同的,但实验3中的图片则具有显著的相似性(都是真人的头像),可见在类别相似的情况下,分类耗时并不显著影响人们对喜欢程度的评价。①Yamada,Yuki.Kawabe,Takahiro & Ihaya,Keiko.Categorization Difficulty is Associated with Negative Evaluation in the Uncanny Valley Phenomenon.Japanese Psychological Research,2013,Vol.55,No.1,pp.20-32.

有学者认为,山田裕贵等人的实验结果可以被解释为“以分类为基础的回避陌生人(Categorization-based Stranger Avoidance)”。在实验1和实验2中,观察者首次尝试把不太寻常的图片分类到一个新的类别,也就是无法将其归为较为熟悉的类别,由此可以将其看作是试图回避的陌生人,自然会导致较低的评价。而在实验3中,虽然观察者在判断图片究竟应该归为哪个类别会耗费一定的时间,但仍然是将其归为熟悉的类别,由此不会产生较低的喜欢程度。②Kawabe,Takahiro.Sasaki,Kyoshiro &Ihaya,Keiko et al.When Categorization-based Avoidance Explains the Uncanny Valley:A Comment on MacDorman and Chattopadhyay. Cognition,2017,Vol.161,pp.129-131.也就是说,恐怖谷效应的产生更深层的原因不是分类,而是人类对陌生对象的本能排斥与对熟悉对象的本能欢迎。

事实上,分类困难的解释与更多实验结果不相符合。波利亚科夫认为,分类模糊假说不能解释恐怖谷现象。在他们的实验中,与真手相似度低的假手很容易被识别出是人造的,从而产生了更明显的恐怖效应;与真手相似度高的假手并不容易对其进行分类,但比前者产生了更轻的恐怖效应。③Poliakoff,Ellen.O'Kane,Sophie & Carefoot,Olivia.Investigating the Uncanny Valley for Prosthetic Hands.Prosthetics and Orthotics International,2018,Vol.42,No.1,pp.21-27.美国学者麦克多曼(Karl MacDorman)等人通过对500多人的实验研究亦表明,降低与人类现实的一致性会增强恐怖谷效应,但增加分类的不确定性则不会。④MacDorman,Karl & Chattopadhyay,Debaleena.Reducing Consistency in Human Realism Increase the Uncanny Valley Effect; Increasing Category Uncertainty does not.Cognition, 2016,Vol.146,pp.190-205.

(四)违背预期假说

森政弘在1970年发表的论文中提及假手产生恐怖谷效应,就是基于违背预期假说。他指出,当人们看到假手时,感觉它像是真的,但当人们通过触摸感觉到它冷冰冰、硬邦邦的感觉时,就会觉得恐怖。也就是人们最初通过视觉对观察对象产生的预期,与通过其他感官获得的信息或者再详细验证获得的认识不相一致,从而产生恐怖的感觉。许多学者都基于“违背预期假说”来解释恐怖谷现象。

早在2005年,英国学者布伦顿(Harry Brenton)等人就提出了4条关于恐怖谷现象的工作假说,其中第二条工作假说认为“不断提高的现实性(realism)增强了对表现虚假线索的敏感性”。他们认为,当前技术使得图像越来越具有现实特征,但是它们的行为和运动却并不与这种现实相协调。具有高度现实性的图像强烈暗示,这种特征表现的是人,因此产生了对运动和行为的高度预期。当其特征并不符合预期时,就意味着这种特征事实上并不是真实的。由此会产生知觉悖论(perceptual paradox),从而可能产生恐怖的感觉。⑤Brenton,Harry.Gillies,Marco & Ballin,Daniel et al.The Uncanny Valley:does it Exist?https://www.researchgate.net/publication/228632686_The_uncanny_valley_does_it_exist麦克多曼等人⑥MacDorman,Karl.Green,Robert & Ho,Chin-Chang et al.Too Real for Comfort? Uncanny Responses to Computer Gnenrated Faces.Computers in Human Behavior,2009,Vol.25,No.3,pp.695-710.以及萨伊琴(Ayse Saygin)等人⑦Saygin,Ayse.Chaminade,Thierry & Ishiguro,Hiroshi et al.The Thing That Should not be:Predictive Coding and the Uncanny Valley in Perceiving Human and Humanoid Robot Action.Social Cognitive &Affective Neuroscience,2012,Vol.7,No.4,pp.413-422.的研究支持这一观点。有学者专门对关于恐怖谷效应的经验研究进行了对比分析之后认为,相对于其他解释而言,知觉不符假说得到更多的有力的支持。⑧Katsyri,Jari.Forger,Klaus & Makarainen,Meeri et al.A Review of Empirical Evidence on Different Uncanny Valley Hypotheses:Support for Perceptual Mismatch as One Road to the Valley of Eeriness. Frontiers in Psychology,2015,Vol.6,Article 390,pp.1-16.

违背预期假说可能主要源于人类的拟人化心理特征。20世纪初,德国心理学家延奇(Ernst Jentsch)认为,人类产生恐怖感的一个重要原因是,人类本能地把外部世界的事物与自身进行类比,倾向于推测外部事物拥有生命,从而产生恐怖感。就像小孩子总以为到处都有恶魔,经常给许多事物赋予生命那样。①Jentsch,Ernst.On the Psychology of the Uncanny(1906),Angelaki:Journal of the Theoretical Humanities,1997,Vol.2,No.1,pp.7-16现在人们普遍认为,人类的确存在拟人化心理倾向,也就是把人类的一些特征赋予无生命的对象以及动物,从而帮助人们合理地说明它们的行为。②Duffy,Brian.Anthropomorphism and the Social Robot.Robotics and Autonomous Systems,Vol.42,No.3-4,pp.177-190.人们把对人工智能拟人化的倾向称为“伊莉莎效应(Eliza effect)”③Kim,Seo.Schmitt,Bernd & Thalmann,Nadia.Eliza in the Uncanny Valley:Anthropomorphizing Consumer Robots Increases their Perceived Warmth but Decrease Liking.Marketing Letters,2019,Vol.30,No.1,pp.1-12.。因此,也会把一些认知与情感状态赋予机器人,从而产生对机器人的行为与表现更像人的预期。但是,当前机器人技术还远远达不到使机器人的面部表情与行为能力跟人类高度相似,因而会产生恐怖谷效应。

人们还尝试为违背预期假说寻找某种生理依据。有学者认为,恐怖的感觉是由人类从感官到情感系统的不同路径之间的冲突导致的。在大脑中,从感觉器官(丘脑)到情感系统(杏仁体)存在两条或者更多路径。一条是直接路径,另一条则需要通过知觉和认知系统(大脑皮层)的中介作用。丘脑基于视觉刺激通过直接路径获得粗糙的信息,因为它不通过知觉过程的处理。当人们看到一个物体跟人类相似时,杏仁体通过直接路径收到这个物体是人的信号,但也会收到通过知觉和认知系统处理过的信号,后者却识别出该物体与人之间有很大差别。由于相互矛盾的信号产生的竞争状态可能会产生恐怖的感觉。④Shimada,Michihiro.Minato,Takashi & Itakura,Shoji et al.Uncanny Valley of Androids and Its Lateral Inhibition Hypothesis.IEEE International Conference on Robot & Human Interactive Communication,August 2007,pp.374-379.也有学者尝试使用功能性核磁共振成像来揭示产生恐怖谷效应的神经机制。⑤Putten,Astrid.Kramer,Nicole & Maderwald,Stefan et al.Neural Mechanisms for Accepting and Rejecting Artificial Social Partners in the Uncanny Valley.The Journal of Neuroscience,2019,Vol.39,No.33,pp.6555-6570.

显然,违背预期假说是基于人们对人类认知特征的了解。但是,人类的认知特征的其他方面也可能跟恐怖谷效应有一定关联。比如,有学者认为恐怖谷效应可能与非人化(dehumanization)的心理和社会现象有关。非人化是指人们或多或少简单地否定人性,或者否定其他人的某种人性特征,这种态度通常会导致那种阻止与被污名化的个人或团体进行互动的行为。从认知的层面上看,这些行为受到厌恶情绪的支持,而厌恶情绪(比如生理反感)是人类对各种污染物的一种心理反应,是在人类进化过程中形在的。⑥Angelucci,Adriano.Bastioni,Manuel & Graziani,Pierluigi.A Philosophical Look at the Uncanny Valley.In J.Seibt et al edited.Sociable Robots and the Future of Social Relations.Amsterdam:ISO Press,2014,pp.165-169.有学者认为,可以把恐怖谷现象看作是拟人化与非人化两种认知过程共同作用产生的结果。⑦Wang,Shensheng.Lilienfeld,Scott & Rochat,Philippe.The Uncanny Valley:Existence and Explanations.Review of General Psychology,Vol.19,No.4,pp.393-407.可见,恐怖谷效应的形成,并不单纯地由机器人本身导致,而更多地是由人类复杂的认知过程导致的。

总的来说,恐怖谷效应应该是多种因素综合作用的结果,既有人类先天的进化因素,也有后天的认知发展原因,而且这些因素并不相互冲突,比如先天进化的因素也可能是通过后天的认知发展逐渐表现出来的。

三、恐怖谷效应的理论意义

(一)知情同意与知情选择的重要性

知情同意作为一项基本的医学伦理原则起源于20世纪中叶的西方国家,其理论基础是“尊重个人”,即尊重和保护个人的自主权利。知情同意在医学科研和临床实践领域中均有着广泛的应用。⑧刘月树:《知情同意原则的起源与发展》,《医学与哲学》2012年第5A期。当然,知情同意原则在临床实践中也会遇到各种困难。美国学者维奇(Robert Veatch)认为,如果不能指望医生来断定对患者来说什么才是最好的选择,那么医生就无法获得关于推荐治疗方案的有效同意;而且,同意本身也无法保证患者的信念与价值观会有助于他们形成正确的抉择。根据医疗伦理体系中的自主性原则,应该用“选择”概念来替代“同意”概念,使“选择”概念成为患者参与医疗抉择的基础。①Veatch,Robert.Abandoning Informed Consent.The Hastings Center Report,Vol.25,No.2,pp.5-12.也就是说,医生应该告知患者各种可能的治疗方案及其各自潜在的益处与风险,让患者自行决定。医学伦理中的知情同意与知情选择原则在包括机器人在内的智能产品领域也需要给予高度重视。

从前述可见,人类产生恐怖感的重要心理原因之一是对陌生事物的不熟悉和不了解。同一个人对同一件事物,如果第一次互动会有恐怖的感觉,但并不是每次都会有同样的感觉,至少程度会有所不同,因为人类拥有很强的适应能力。如果人们对机器人的性能有所了解,在跟机器人的互动过程中已经有一定的心理准备,那么可能产生的不确定性、分类困难以及怪异感等都会在很大程度上减少。

几乎所有的经验研究,都强调实验参与者没有提前了解实验的对象和具体的目的,以保证实验达到预期的效果,实验参与者也基本上是随机选择的。可以猜测,如果针对机器人专家进行恐怖谷效应的实验研究,其结果极可能跟普通人会有显著的差别。当然,不能要求所有人都拥有机器人专家那样的专业熟悉度,但事先了解机器人的外观,熟悉机器人的各种性能,应该有助于减轻恐怖谷效应,使人们更好地与机器人相处。

(二)机器人外观的重要性

有学者反对机器人的拟人化设计,认为拟人化设计背后是一种对自我的内在假设,认为智能机器想要合乎道德共同体的道德标准,就必须具有与共同体内部成员相似的道德图像,而这种对道德图像的认识导致了一种自我谬误。而且,为了克服恐怖谷带来的不适感,就要进一步提高机器人的拟人化程度,这既是不现实的,也是不应该的。②张正清:《智能机器外观形象的伦理问题》,《自然辩证法通讯》2019年第10期。这种思想是主张扩大机器人与人在外观上的差异,使人类无法跨越恐怖谷。另一方面,这种思想也排斥机器人成为人工道德行为体的可能性。事实上,随着机器人等各种智能产品越来越多地进入人们的日常工作与生活,机器人不可避免地会遇到一些伦理判断的问题,它们也会或多或少地加入人类的道德共同体当中,也就是使其成为人工道德行为体。

在这样的背景下,为了使机器人更好地为人们所接受,更加凸显了机器人外观的重要性。某个对象要能够成为道德行为体,人们一般要求他应该拥有心智状态和自我意识。可是,根据目前的技术现状,要让机器人拥有这些东西是比较困难的,而且也很难判断机器人是否真的拥有这些东西。事实上,在人类的社会-情感实践中,人们并不会去关心别人是否拥有心智与意识,而是依赖于别人在我们面前是如何表现的。因此,在人类与机器人的互动中,同样也是依赖于机器人在人类面前的具体表现。③Coeckelbergh,Mark.Moral Appearances:Emotions,Robots and Human Morality.Ethics and Information Technology,2010,Vol.12,No.3,pp.235-241.正如情感计算的提出者皮卡德(Rosalind Picard)说的那样:“如何识别一个人的情感状态呢?根据他们的脸、他们的声音、他们的步伐或其他能传达他们感觉的姿态和行为举止。”④[美]皮卡德:《情感计算》,罗森林译,北京:北京理工大学出版社,2005年,第17页。因此,从机器人伦理的角度看,与其重视机器人的内在状态,还不如重视以外观为基础的人机互动关系。

重视机器人的外观,既有哲学意义,也有工程意义。恐怖谷效应对于机器人设计的一个重要启示,就是提醒人们不仅要关注机器人的功能,还必须要重视机器人的外观,恰当的外观对于人们接受机器人是至关重要的,甚至可以说比机器人的功能更重要。当然,更应把二者结合起来研究。已有研究表明,在给定的任务环境中,人们期望机器人的外观与行为协调一致。比如,在要求较多的社会技巧的工作环境中,人们更喜欢人形机器人,人们也希望机器人的表现跟真人更接近。⑤Goetz,Jennifer.Kiesler,Sara & Powers,Aaron.Matching Robot Appearance and Behavior to Tasks to Improve Human-Robot Cooperation.Proceedings of the 2003 IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication,2003,pp.55-60.

(三)高度重视机器人与人的互动研究

综合关于恐怖谷效应的研究可以清楚地看到,这种效应是多种因素导致的。人们认识到在人与机器人的互动过程中,人对机器人的主观感受,包括拟人化、生命度(animacy)、喜欢程度(likeability)、感知到的智能(perceived intelligence)等多种因素是高度相互关联的。①Ho,Chin-Chang & MacDorman,Karl.Revisiting the Uncanny Valley Theory:Developing and Validating an Alternative to the Godspeed Indices,Computers in Human Behavior,2010,Vol.26,No.6,pp.1508-1518.麦克多曼等人通过对近500名参与者的研究表明,不同个体对恐怖谷的敏感性有很大差异。恐怖谷现象可能既通过社会文化结构,也通过源于回避威胁的生物适应性等因素起作用。②MacDorman,Karl & Entezari,Steven.Individual Differences Predict Sensitivity to the Uncanny Valley.Interaction Studies,2015,Vol.16,No.2,pp.141-172.

有的学者批评恐怖谷效应无法进行精确的量化,这可能是恐怖谷效应的一个内在特征,并非是它的不足之处。既然恐怖谷效应是多种因素导致的,而且不同个体的敏感性差异较大,那就不能要求恐怖谷效应能够像科学理论那样可以进行普遍意义上的精确量化。当然,已有的研究表明,在特定的对象与环境中,恐怖谷效应在一定程度是可以量化的。因此,为了形成对某种机器人的恐怖谷效应的全面认识,应该考察人与机器人的各种形式的互动,并且更多关注人的主观感受。另外,已有的经验研究大多是针对二维的图片,与真实的机器人在现实的社会环境中进行互动的研究还较少,这方面的研究亟须加强。

关注人与机器人的互动研究,这一点对于人文学者而言亦具有重要意义。人工智能哲学主要关注机器人的心智与意识的问题,也就是主要关注人工智能本身,而对人与智能产品之间的互动重视不够。应该把关注的重点适当地从机器人转移到人身上,关注人们的感受、想法与期望。考科尔伯格(Mark Coeckelbergh)甚至直截了当地指出,人们应该转向一种互动哲学(Philosophy of Interaction),来取代那种关注机器人真正是什么,或者真正想什么的心灵哲学。③Coeckelbergh,Mark.Personal Robots,Appearance,and Human Good:A Methodological Reflection on Roboethics.International Journal of Social Robotics,2009,Vol.1,No.3,pp.217-221.虽然考科尔伯格主要是从机器人伦理的角度出发,强调机器人伦理研究应该实现从机器人到人,从心灵到互动,从理论到实践的方法论转向,但从恐怖谷效应的角度看,强调机器人与人之间的互动,却具有很强的普遍意义。

综上所述,恐怖谷效应是一种客观现象,已有的许多经验研究已经充分证明了这一点。但是,应该强调的是,恐怖谷效应包括多个方面、多种维度,并非只强调最突出的——恐怖,也就是恐怖谷的谷底部分。在相关文献中,人们对恐怖、不舒服、怪异等各种不同感受并未进行严格区分。已有的大多数实验主要是收集实验对象的主观体验及其程度,比如喜欢还是不喜欢,喜欢还是恐怖,舒服还是怪异等,而对这些主观体验并没有严格的定义与判断标准。即使是所谓验证了恐怖谷效应的经验研究,也都是统计结果,其中实验参与者的个体差异还是非常明显的。

从多个方面解释恐怖谷效应,这些不同的方面并非是互不相容的。人类对大脑的工作机制的认识仍然比较初级,很自然会导致对恐怖谷效应产生不同的解释。恐怖谷效应首先是一个人类认知的问题,其次才是一个技术问题,这也是本文称其为“效应”而不是“理论”“假说”的主要原因。就像人们对同一件事物,有的喜欢,有的讨厌,有的偏中立,这种主观体验无所谓对与错。当然,对恐怖谷效应的深入研究有助于加深对人的认知特征的了解。

深入研究恐怖谷效应,对于人文学者与科技工作者来说都是非常重要的。对于科技工作者来说,重视恐怖谷效应,显然有助于设计出更易于被人们接受的智能产品。对于人文学者而言,相关的研究有助于推动人工智能伦理与人工智能哲学深入进行。无论如何,不能让恐怖谷效应在智能时代成为机器人与人工智能产业发展的无形障碍。