融合“离身”“具身”认知 促进数学教学升级*

2020-06-08□张阳

□张 阳

(苏州市吴江高级中学,江苏苏州 215200)

传统的认知理论认为认知是独立于身体的一种思维活动,身体不参与认知.认知的过程类似于计算机的信息处理与加工,通过感官接受和输入数据或符号后,进行表征,保持它们在记忆中,再在大脑中进行加工和转换,最后通过神经冲动的方式输出.如同计算机的软件与硬件相互独立一样,认知在功能上独立于身体与大脑[1],是“离身”的.笛卡尔的“我思故我在”理性主义哲学是典型代表,主张身心二元论.

相对于传统认知理论,“具身”认知理论认为身体参与认知,并在认知过程中发挥至关重要的作用.人的认知是通过身体的体验和相对应的行为活动方式而形成的.人类的思维和认知,依赖身体的活动方式、身体的结构、身体的运动体验,以及拥有怎么样的认知风格和思维方式.所以认知是身心合一的,它依赖于身体,是“具身”的.

一、“离身”与“具身”在课堂教学中的统一性

从知识形成的角度思考,“离身”与“具身”同时存在于一个认知过程中.由于认知对象的内容、特征以及学习者的身体状态、知识结构、元认知水平等差异,两者在认知过程中所占比重会有所不同.完全排除另一种认知形式存在的行为状态是一种极端的状态.认知的对象越具体,则具身性认知越强,反之,越抽象则离身性认知越强.

(一)缺少“具身”认知的教学是“我不在场”的教学

研究表明,中国课堂指向解题的提问约占65% ,而指向关怀和教学管理的提问大约占35%[2]35.“离身”认知理论在中学教学中做出重要贡献,对教师的教学观形成起到积极的影响,可以又快又好地培养一批又一批知识合格的毕业生.但是随着教育的进一步发展,“离身”认知理论的缺点也逐渐显现.在心智方面,一些学生表现出“高分低能”,成为知识的“容器”,特别是在身体方面,我国中小学近视率居全球第一,历年的高中毕业生体能测试均不理想.由于认知的“离身”,学生到高校后挂科现象严重,对事物冷漠.

这与我们的教学理念有关.教师一般以建构主义与行为主义教学理念为基础,关注认知结构,注重知识生成与发展,在已有知识体系上生成新的知识体系.教师教学偏重于理性思维的记忆与输出,强调题海战术,学生的认知体系中只有冷漠的数字与公式,只有抽象的概念与定理,仅仅是思维的“我”参与认知,而承载着鲜活生命身体的“我”却没有参与认知,没有感同身受,是一种“我不在场”的教学[3].

(二)缺少“具身”认知的课堂教学是低阶教学

人的身体状态直接影响着认知水平.适宜温度下的学习与过热过冷情况下的学习是不同的,通常所说的“有一种冷,叫作妈妈觉得你冷”,因为妈妈的认知是自己身体所感受的认知.风光旖旎的环境总能让人留下深刻印象,觉得世界很美好.知觉一直参与认知过程中,跑步时高喊口号、成人仪式等总让人有一种坚定、自信和自尊感,紧握拳头、热血澎湃的宣誓改变学生的学习状态.

身体的良好状态产生激情与斗志.传统认知理论的课堂教学进一步促进了知识内化.张春莉对小学数学课堂中的教师提问水平进行研究显示,有约85%的问题属于低水平问题[2]35.课堂教学中的许多活动形式多于内容,学习是在低水平的问题下的应激反应,没有完整的认知过程,学生没有元认知体验,不足以引发学生的深度学习,是低阶学习.

二、“离身”“具身”认知理论下的数学教学

离身认知关注的是知识的本身,具身认知关注如何协调与知识相关的所有因素,包括知识、身体与环境.两种认知整合到一起为教学工作服务,更有利于学生接受知识,形成认知.

(一)对教师与学生的重新定位

离身认知强调教师在教学中的关键作用.教师是管理者,管理的对象包括学生、课堂环境、教师自身、教学设备等因素.随着离身认知的不断深入研究与实践,出现管理对象泛化的现象,由原来的教学内容发展到以学生为中心,但实际教学中环境等其他要素也成为教师课堂管理的内容.

具身认知强调身体在个体认知中的关键作用.认知过程的进行方式和步骤是被身体的物理属性所决定的,认知的内容是身体提供的,认知、身体、环境是一个整体.改善学生的课堂行为,让学生的身体直接感受秩序环境,产生物理性体验,影响学生元认知体验,有利于学生元认知发展,最终提高学习效益.

在离身与具身融合理论下,教师的管理者作用仍然存在,但工作的重心不仅仅是知识的教学,而是如何创造适宜学习的环境;学生的中心地位没有改变,但自身对于课堂环境的构建是重心,他们是课堂的创造者,他们的发言、提问、演讲、合作、交流是课堂中最重要的内容,通过身体与形式的参与,更大限度地提升体验,促进认知.

(二)教学内容决定认知理论

由于教学内容的不同,对两种认知理论的理解就显得更有必要.一般地,抽象概念的教学离身性强于具身性认知,具体概念的教学具身性强于离身性认知.

1.侧重于离身性认知的案例:两角和与差的余弦教学片段

环节1 问题情境

问题 cos(α-β)能否用α的三角函数和β的三角函数来表示?

环节2 学生活动

学生思考、回答,讨论可能沿着下面的方向进行.

由数量积的运算有:cosx+sinx=得到如下结论:

(1)sinx+cosx可以化为Asin(ωx+φ)的形式.

问题2 cos(α-β)=cosα+cosβ是否对任意的α,β都成立?请举例加以说明.

问题3 cos(α-β)如何用α的三角函数和β的三角函数来正确表示呢?

问题4 你能推导cos(α-β)=cosαcosβ++sinαsinβ公式吗?

环节3 建构数学

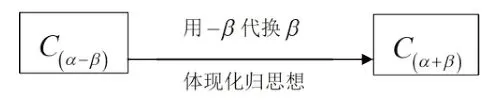

(2)引导学生从cos(α-β)=cosαcosβ+sinαsinβ推导C(α+β):cos(α+β)=cosαcosβ-sinαsinβ.

(3)反思推导过程,揭示数学思想:

用“-β代替β”的换元方法体现在图形上具有什么几何意义?利用向量能推出两角和的余弦公式吗?

问题 观察两角差、两角和的余弦公式,有什么区别和联系?

【点评】两角和与差的三角函数公式的教学,属于抽象概念的教学,无法让学生有感同身受的体验.本教学设计利用传统的认知理论,以问题串的形式,在旧有的认知体系上搭建新的认知.这一设计简洁高效,教师积极引导学生参与思维活动,学生在问题串的引导下,形成自己的思维路径.如果一个概念具有高度抽象性,可以从旧有的认知体系中寻找知识的生长点,进行逻辑推理得出新的结论,形成新的认知.

2.侧重于具身性认知的案例:基本不等式的证明

环节1 实验操作

把一个物体放在天平的一个盘子上,在另一个盘子上放砝码使天平平衡,称得物体的质量为a.如果天平不精确,天平两臂长略有不同,那么a并非物体的实际质量.可作第二次测量:把物体调换到天平的另一个盘子上,称得物体的质量为b.如何合理地表示物体的质量呢?

环节2 学生活动

两个正数a,b的算术平均数和几何平均数之间具有怎样的大小关系?

环节3 建构数学

如果a,b是正数,那么(当且仅当a=b时取“=”).

【点评】基本不等式证明的教学是具体概念的教学,可以从生活中提炼、加工,进行符号化、系统化,生成新的认知.教师可以选择情境教学法或现象教学法来实现教学目标,让学生身体感知,通过实验进行猜想,用逻辑推理进行验证.如温度、重量、体积、数量等生活中的量,通过实验、社会调查等方式均可实现.再如分期付款,可以和父母一起探讨等本与等额两种还款模式,感知家庭收入与支出的关系,感知物价波动对生活的影响.具身性认知的教学适用于原始概念的生成,如大小、多少或与情绪情感相关的知识生成.

三、融合认知理论下的数学教学升级

每一位教师都有着自己的教学观,这些教学观的形成与教师的理论修养及实践水平相关.教师应突出课堂教学的体验性、情境性、人本性,真正融合“离身”“具身”认知理论,以促进课堂教学升级.

(一)课堂教学的体验性

“具身”认知是体验性的理论基础,“事非亲历不知难”,只有让学生“具身”认知,才能实现以学生为中心的教学.在教学中,“具身”可以从“物理具身”“情境具身”“想象具身”三个方面实现体验性.

物理具身指基于学习的身体接触生成所学.如学习向量的概念,可以让一名学生给另一名同学方向与大小都不同的力,让同学感受其不同之处.情境具身指通过情景再现或在场观察生成所学,强调参与性、社会性、具体性,其本身就是知识.如抛掷硬币正面向上的概率、公路上车牌尾号的奇偶、吸烟与心脏病相关性调查等.在情境空间里,学生接近现实,将现实生活抽象成理论知识.想象具身则不依赖任何情境,是通过自己的想象或他人语言描述引发的认知过程.

课堂教学中根据不同教学内容,引导学生进行不同具身认知,再进行思维的离身认知,达到“离身”认知与“具身”认知的融合.

(二)课堂教学的情境性

教师应根据教学内容与学情,遵循认知理论,创设侧重点不同的教学环境.上文中基本不等式的证明案例如果从数学文化角度来思考,那么其“离身”的特征就会多一些.

案例:基本不等式的证明(侧重于离身性认知)

环节1 情境引入

以赵爽弦图作为探究主线,突出数学文化的育人价值.

环节2 温故知新

由 勾 股 定 理 的 证 明 过 程S正方形ABCD=S正方形EFGH +4S直角三角形,放 缩 得 到S正方形ABCD≥4S直角三角形,即a2+b2≥ 2ab.

环节3 建构数学

对a2+b2≥2ab进行代数证明,从而得出

再进一步探究几何方法进行构造证明.

【点评】对于“基本不等式的证明”这一节,上文案例突出知识来源于生活,强调实用性;本案例则强调知识的系统性,强调数学文化,突出知识的系统性.

国内外对于课堂教学的情境性都非常重视,芬兰的现象教学法,研究的项目如北极圈内金枪鱼所在水中深度的分布情况,如何设计狗拉雪橇等等.这些现象在生产生活中有着很大的现实意义.苏州的孙四周老师则从课堂教学的角度对现象教学法进行了研究,主要步骤是学生观察数学现象、感知数学结构、明确数学问题、用数学方法进行解决和评价.

(三)课堂教学的人本性

课堂教学的三要素:教师、学生、场景,应做到三位一体.教师是课堂教学的设计者,负责搭建“舞台”、提供场地(可以看作是游泳池),是顾问(游泳教练)角色;学生是认知活动的亲历者,是场地的使用者(学习游泳的人);学生的认知过程是具身的,要经历不会游泳到会游泳的全过程.

课堂教学的场景中学生活动是场景生成的主要内容.学生活动如学生上讲台讲演、小组讨论、合作实验等.教师设置开放性问题,通过小组讨论,展示观点、想法、思路、解法,引导学生发现问题、寻找解决问题的方法.教师组织学生讲演,通过投影展示,让学生亲历认知过程.教学中可以让多名学生讲演同一个问题,进行比较和分析,也可讲解一类问题进行归纳总结.

教学的最终目的是将学生培养成为全面发展的人,落实立德树人根本任务,培育科学精神和创新意识,提升知识素养.所以学生的主体性是毋庸置疑的,学生在课堂教学中如何成为真正的主体,需要学生的参与,突出教学的人本性应成为教师课堂教学的核心.

“具身”认知,作为一种较为新颖的理论,人们意识到它对教育的价值,但是对它的认识与理解还不够深入.只有将其融入传统的离身认知中,渗透到课堂教学中去,突出具身认知的优势,才能更好地发挥其理论价值,促进课堂教学的升级 .