短视频平台“抖音”上的黄梅戏传播内容研究

2020-06-05郭云龙

■郭云龙

(安庆师范大学,安庆,246133)

黄梅戏已有两百多年的历史,还曾两度繁荣,被形容为“梅开二度”。近年来,这类传统戏曲的传播受到了当代文化的较大冲击,但短视频平台的兴起又为其带来了新的机遇。根据位于该领域“第一梯队”的短视频平台“抖音”发布的《2019 抖音数据报告》,1372 个国家级“非遗”项目中,2019年有1275 个在该平台内“上线”,占比约93%,而这些项目在该年被点赞亦多达33.3 亿次。难怪有学者认为,“抖音平台(已)成为弘扬国粹、传播戏曲艺术的新阵地”。①王旭《戏曲艺术在抖音平台的传播与影响》,载《四川戏剧》2019年第7期,第34-36页。就本文的论题而言,虽然黄梅戏在“2019抖音播放量最高的国家级‘非遗’”榜单中高居第三,但是在目前的相关研究中,将短视频和黄梅戏结合起来的还不多。笔者认为,这个交叉视角的意义是不容忽视的,因为黄梅戏在短视频平台领域的境遇跟英美新批评学派提到过的“文本代替作品”颇有几分类似,也就是“作品从作者的桎梏下解放出来,使得文本成为一个自足和独立的系统”。②参见冯月季著《传播符号学教程》,重庆大学出版社2017年版,第68页。我们说,在短视频平台的环境中,作品内容的意义通常更加远离创作者(通常也是上传者)的控制,其不确定性更强,碎片化特征也更突出了。因此,笔者决定综合运用观察法、抽样调查法、内容分析法,对在“抖音”平台上传播的黄梅戏内容做一初步研究,以期为弘扬黄梅戏文化、提升中华传统文化在网络空间中的影响尽一份微薄之力。

一、“抖音”上的黄梅戏传播内容分类

如图1 所示,2020年5月3日,笔者在“抖音”App 的“音乐”和“话题”搜索栏分别输入“黄梅戏”和经典曲目名“女驸马”字样后看到,在有关黄梅戏的短视频作品中,排在前几位的一些数据是这样的:“黄梅戏-慕容晓晓(剪辑版)”音乐有139.5 万人使用,“新乐府《黄梅戏》”音乐有22.1 万人使用,“女驸马(黄梅戏)”音乐有10.2 万人使用,而“英气十足女驸马”话题下共有37.7万个视频。

图1 在抖音App 的“音乐”搜索栏(左)及“话题”搜索栏(右)分别输入“黄梅戏”和“女驸马”后的搜索结果情况截图(2020年5月3日,笔者操作)

鉴于作品总数太大,难以逐个分析描述,笔者只能先依据此前2019年12月至2020年2月的浏览观看经验,将黄梅戏短视频作品的题材划分为以下六类。

(一)舞台表演片段

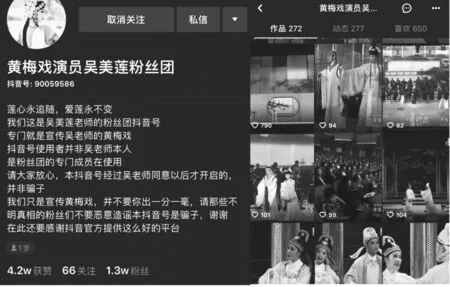

这类作品录制的是黄梅戏表演者在舞台上表演时的部分内容(因为普通用户在正常情况下只能上传每条不超过60 秒的视频),多出现在专业演员的“粉丝”账号,例如图2 的账号“黄梅戏演员吴美莲粉丝团”就大多节选吴美莲老师的表演片段上传,其简介文字也进一步突出了账号的性质和宗旨。

图2 抖音用户“黄梅戏演员吴美莲粉丝团”个人主页(截图于2020年3月10日)

在此,我们必须意识到,舞台表演是戏曲传播的“本真”和基础。作为舞台艺术的戏曲一旦离开舞台,便难以展现其原有的魅力(当然,理论上也不排除出现某种新的吸引力)。戏曲的舞台传播形态,是它的其他传播形态的推动者和原动力,①参见陈继华《黄梅戏传播形态研究》,山西师范大学博士学位论文,2016年,第49-51页。甚至可以直接成为其他媒介中的传播内容。正如麦克卢汉在《理解媒介》中所说的,“任何媒介的‘内容’都是另一种媒介”。②[加]马歇尔·麦克卢汉著《理解媒介:论人的延伸(55周年增订本)》,何道宽译,译林出版社2019年版,第17-19页。

(二)演员生活记录

这类作品记录的是黄梅戏演员在舞台之外的生活片段。短视频具有社交属性强、创作门槛低、碎片化传播的“去中心化”特征,③参见张如静、杨葆华《短视频的传播机制》,载《青年记者》2018年第23期,第32-33页。因此,不仅黄梅戏演员不难使用抖音平台记录自己的日常生活,其周边的人也可以轻而易举地生产这类内容。前者如,2019年7月5日,个人认证为“国家一级演员、黄梅戏表演艺术家”的抖音用户“吴琼”发布了一条“踢瓶盖挑战”的短视频,配文“挑战成功!自带音效可还行?哈哈”,后被点赞13 万次,被评论3672 次,①抖音App 只在事件次数不超过1 万时显示其精确到个位的数值,否则仅精确到千位(即单位“万”的小数点后一位)。后文表格中的数据亦照此情况混合采用两种单位记录。被转发755 次;后者如,2019年5月27日,抖音用户“普陀山一墨导游”发布了一条“(在)普陀山景区偶遇国家一级演员、黄梅戏演员马兰”的短视频,后被点赞9.5 万次,被评论3741 次,被转发784次。②数据来源于抖音App“吴琼”及“普陀山一墨导游”用户作品页面,取样时间为2020年3月10日。后文除表格数据外,其他点赞、评论、转发数据的取样来源均为相关用户作品页面,取样时间也均为2020年3月10日。

美国学者戈夫曼曾以“表演所要求的表达一致”为依据,区分了“人性化自我”和“社会化自我”两种状态。③参见[美]欧文·戈夫曼(Erving Goffman)著《日常生活中的自我呈现》,冯钢译,北京大学出版社2008年版,第45页。如果这种观点值得借鉴的话,那么可以说,在黄梅戏的舞台表演中,演员呈现的更多是“社会化自我”,保持着一种相对严肃、稳定的状态,而抖音这种App 则为呈现演员的“人性化自我”提供了快捷通道。

(三)表演者备演片段

这类作品记录的是黄梅戏表演者在表演前的部分准备工作。比如抖音用户“黄梅戏楠儿”④这类用户名常见带有空格或短横线,兹保留原样。后诸例同。——本刊编者注在2020年2月5日发布了一条在自己家表演黄梅戏的短视频,配文无原创内容,仅是“带”了一个有“抗疫”特色的话题“#众志成城艺起来”⑤字符“#”在抖音上用来标示“话题”,兹保留原样。后诸例同。——本刊编者注,最终也收获了较好的传播效果,被点赞53.9 万次,被评论2.3 万次,被转发1.2 万次;抖音用户“敏儿.”⑥该用户名的末尾原本就带一个西文脚点符号“.”,兹保留原样。——本刊编者注在2019年9月21日发布了一条“化妆间造型、化妆”短视频,配文为“人家都说戏曲演员一辈子洗了两辈子的脸。上台几分钟,化妆两小时!今天的造型有点像汉服小姐姐”,也获得强烈反响,被点赞172.3 万次,被评论4.3万次,被转发4888次。

艺术家们是如何准备表演的?他们在后台是什么样子的?出于好奇心,观众对表演者的幕后工作感兴趣是难免的。短视频平台显然给满足这种需求提供了便利渠道(这也正好呼应了网上流传的一句玩笑“自从有了抖音,各行各业都没有了秘密”)。笔者在此举的这两个例子与许多同类的例子一样,都刻意记录了表演者的准备没有完全就绪时的状态,内容很“接地气”,冲淡了过去的表演者形象中那种固有的神秘感,增加了亲切感。尤其是“敏儿.”的视频,还能让观者感受到表演者在备演阶段的辛苦付出。这类短视频比起其他各类更是“通俗”了不少,所以更能吸引一些黄梅戏知识储备不足的网友参与评论。⑦参见杨玉《自媒体环境下戏曲传播的大数据分析——以“京剧后台抢装”视频走红事件为例》,载《新媒体研究》2018年第7期,第14-21页。

(四)黄梅戏知识

这类作品着重介绍关于黄梅戏的历史、理论、实践等方面的知识。如图3 所示,抖音用户“黄梅戏演员袁媛”在2019年12月12日发布的短视频作品针对黄梅戏《天仙配》的经典唱段“夫妻双双把家还”做了演唱解读;抖音用户“黄梅戏 方大梦”在2019年11月3日发布的“曲装教程”,配文“听说你们好奇曲装?教程来了!黄梅戏……今日份穿越民国时期”,被点赞33.1万次,被评论9308次,被转发1031次。

图3 “黄梅戏知识”题材类的两个短视频取样图

《2019 抖音数据报告》显示,2019年,抖音“万粉”(指“粉丝”数超过1 万的)知识创作者共发布1489 个知识视频,平均每条的触达数近10 万人次。显然,知识也是抖音短视频平台的重要传播题材之一,黄梅戏知识也在其内。

(五)二次创作

这类作品属于短视频平台的用户运用与黄梅戏相关的元素进行的“再创作”。如2019年2月13日和2019年2月23日,抖音用户“我是赵一霖”和“潘长江”先后以“黄梅戏-慕容晓晓”的作品背景音乐,辅以自身的戏曲式形体动作,进行了再创作。前者的作品获赞95.7万次,被评论2.7 万次,被转发9.5 万次;后者的作品获赞188.6万次,被评论3.2万次,被转发1.9万次。

“模仿再创作”是抖音平台内容生产的重要特点之一。这是当网友对某一作品内容感兴趣时,一种比与作品发布者互动更“高阶”的表达方式。①参见许竹《移动短视频的传播结构、特征与价值》,载《新闻爱好者》2019第12期,第30-32页。这类短视频内容也很容易在平台内部甚至其他社交平台上传播,带起流行热潮。戏曲在抖音平台上被“模仿再创作”的角度主要有两个,一是戏曲特效装扮,二是对戏曲表演的模仿。黄梅戏的“模仿再创作”内容在抖音上主要是后者。

(六)非专业演员表演

这类作品的内容主要是由黄梅戏爱好者、黄梅戏学习者以及抖音平台的其他普通用户表演的黄梅戏。比如2019年4月16日,抖音用户“杨舒然YOYO”发布的作品配文为“穿着篮球衣拿着吉他演唱‘为救李郎离家园,谁料皇榜中状元,中状元着红袍,帽插宫花好啊,啊好新鲜呐啊啊~’”(如图4),被点赞161.8 万次,被点评6.7 万次,被转发2万次。

图4 抖音用户“杨舒然YOYO”表演黄梅戏的短视频截图

这位发布者在现实生活中不仅不是黄梅戏专业演员,甚至也不是专业的歌手,但她发布了自己表演黄梅戏的作品,只是因为自己喜欢唱。像这样在抖音上发布黄梅戏表演作品的非专业演员并不少见。

二、“抖音”上的黄梅戏传播内容分析

为了探究抖音平台上黄梅戏传播内容的特征,本文对其进行了初步的抽样分析。

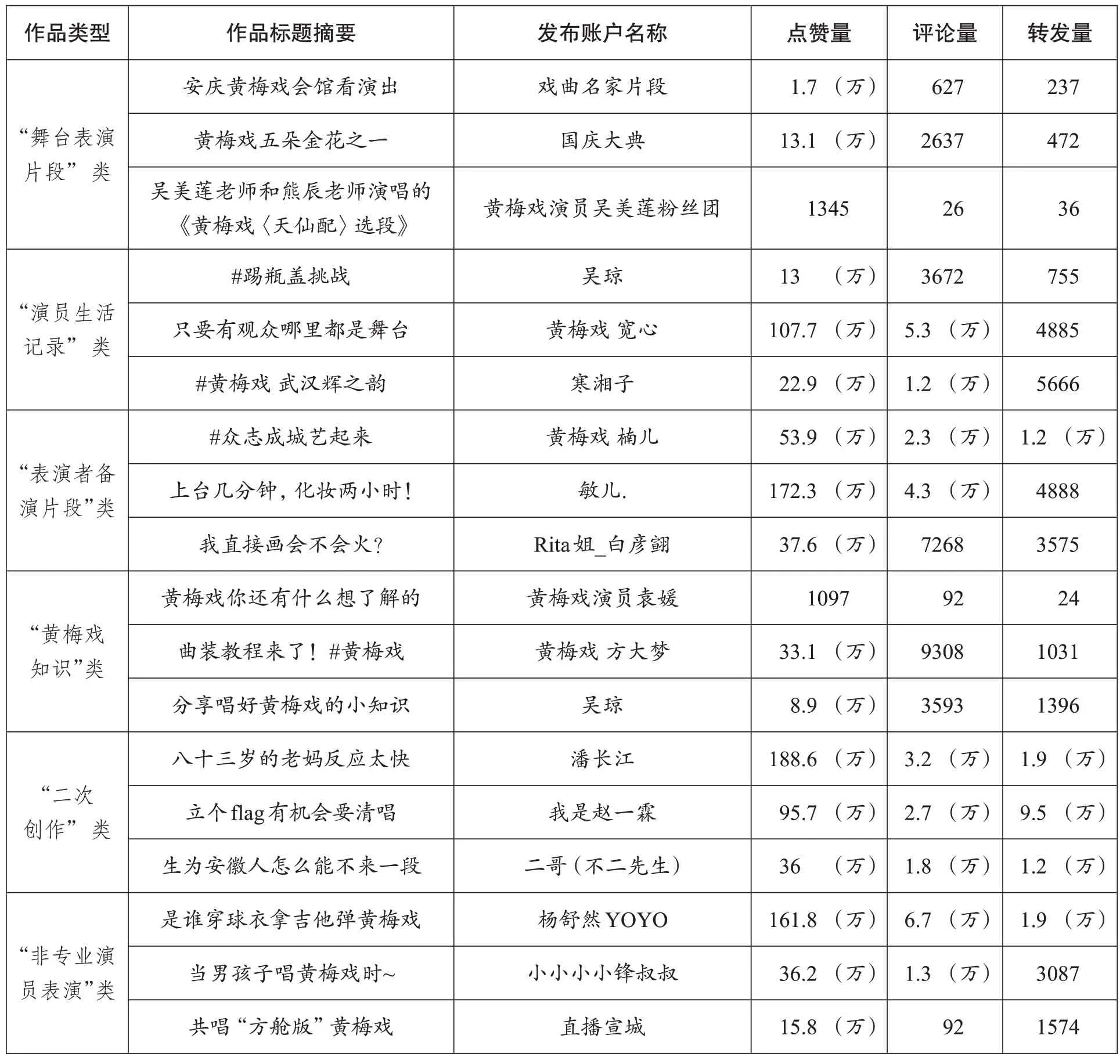

(一)样本筛选

笔者在分析抖音平台上传播的黄梅戏内容时,使用了“目的性抽样”:根据前文的六类内容,分别选取有代表性的个案。本文共选择18条点赞量、评论量、转发量较高的黄梅戏短视频作品作为样本,对应于以上的6 类内容,每类3条,其基本信息见下页表格②资料来源于抖音App,取样时间为2020年3月10日至15日。虽然不同短视频作品样本的相关数据获取时间不同,但由于采集时间相隔不远,且这类视频数据在短时间内变化不快、相对稳定,因此本文采集的样本数据当具有相对的参考意义。。

(二)统计项目设计

人和音乐是短视频内容的重要元素,在黄梅戏短视频作品中尤其如此。为了探究抖音平台上黄梅戏传播内容的特征,笔者针对所选的样本内容,从主要人物曲妆穿戴情况、主要人物社会特征、主要人物肢体动作、作品音乐元素这四个方面设计了统计项目并进行了编码分析。

表格 18条黄梅戏短视频作品样本的基本信息(数据单位参考抖音App的固有显示规则,超过1万的不显示确数)

主要人物曲妆穿戴中国戏曲的服饰特点鲜明,既讲究色彩的和谐,又注重强烈的对比。戏曲表演者可以通过穿衣打扮来塑造人物形象、突出人物性格,同时推动情节发展;观众也可以通过戏曲表演者的舞台服装来识别其角色的艺术基调,并从中感受到戏曲的独特魅力。①参见陆建伟《浅谈对传统戏曲服饰的认识》,载《中国戏剧》2018第10期,第79-80页。因此,戏曲表演者的妆容、服饰可以说是戏曲表演的重要组成部分。

本文将黄梅戏短视频作品中主要人物的妆容、服饰情况列为一个统计项目。为便于表述,下面这五种情况统称为“曲妆穿戴”情况:(1)全套曲妆——指黄梅戏短视频作品中的主要人物妆容、服饰完整,符合正式的舞台表演要求;(2)半套曲妆——指主要人物虽有戏曲妆容和服饰,但不完整,不完全符合正式的舞台表演要求;(3)自造曲妆——指短视频作品中的主要人物虽有全套或半套的“曲妆”,但其“曲妆”是利用身边的非戏曲专用物品装扮的,体现出较强的娱乐性;(4)特效曲妆——指主要人物通过抖音平台的特效功能为自己的影像叠加了全套或半套的“曲妆”;(5)无曲妆——即完全没有黄梅戏的服饰、妆容。

主要人物社会特征表演者是中国传统戏曲表演全过程的主体,要以自己的形体、语言和感情为工具,通过各种舞台动作,演绎一段相对完整的故事,在观众面前创造出另外一个人物来。①参见陈恬《论戏曲演员与角色的距离》,载《民族艺术》2012年第3期,第55-59页。这无疑对表演者提出了较高的要求。同时,戏曲来源于生活,又高于生活,因此,表演者的日常生活特征也会对戏曲的表演品质产生一定影响。

显然,黄梅戏短视频中的主要人物的社会特征也直接关涉作品的内容。探究这类主要人物的社会特征,有助于我们在宏观上更好地把握黄梅戏短视频作品的内容特征。本文对这些社会特征主要分析两个方面:(1)性别——指黄梅戏短视频作品中主要人物的性别;(2)年龄段——3 至11 岁为儿童,12 至17 岁为少年,18 至40 岁为青年,41至65岁为中年。

主要人物肢体动作动作是戏曲文学剧本中最有“活力”的因素。戏曲中的动作可细分为形体动作、心理动作和语言动作,其中,形体动作是最显而易见也最令人眼花缭乱的。形体动作的一招一式,不但是音乐化、节奏化并因此而颇有观赏价值的,而且更重要的是都有其心灵的依据,都有一定的内涵。②参见陈立衔《戏曲动作散论》,载《福建论坛(文史哲版)》1998年第5期,第48-52页。形体动作如此重要,以至于研究戏曲内容时不得不提到它。

而在短视频媒介中,黄梅戏的动作内容是否发生变化?黄梅戏短视频作品中主要人物的肢体动作是否都是用来配合戏曲演唱的形体动作?在这些短视频作品中,配合黄梅戏演唱的形体动作是否仍然重要?为了探究这些问题,本文将这类作品中主要人物的肢体动作也列为一个统计项目,并将其分为以下三种情况:(1)化妆——指作品中主要人物的肢体动作是用化妆品修饰容貌的动作,其目的是使妆容满足黄梅戏舞台表演的要求;(2)形体动作——指作品中主要人物的肢体动作正是用来配合黄梅戏演唱的外部形体动作;(3)其他——指肢体动作与黄梅戏主题无关。

作品音乐元素“中国戏曲是以‘唱’为中心,集‘唱念做打’于一体的,‘戏’与‘曲’有机融汇的表演艺术。”③王铭《戏曲艺术曲白关系辨析》,载《四川戏剧》2017年第4期,第116-119页。“唱”始终是戏曲表演的灵魂和主导,其余的“念”“做”“打”都是为了配合“唱”的,因此可以说“无‘唱’不戏曲”。对应到短视频平台上,“唱”就应当是戏曲短视频作品中的音乐元素。

那么,黄梅戏短视频中的音乐元素是以什么样的形态表现出来的?这些音乐元素与传统媒介中的戏曲的“唱”相比有何变化?为了探究这类问题,笔者将这些音乐元素同样列为一个统计项目,并将其分为以下四种情况:(1)原声演唱——指黄梅戏短视频作品中的音乐元素以其中主要人物演唱的黄梅戏为主;(2)传统唱腔配乐——指音乐元素以黄梅戏传统唱腔的配乐为主;(3)改编配乐——指音乐元素以改编、创新后的黄梅戏现代唱腔配乐为主;(4)无音乐(注意,也包括虽有音乐元素但与黄梅戏音乐并无关系的情况)。

(三)统计和分析

根据以上设计的项目,笔者对选取来的18条短视频做了统计,结果及分析如下。

主要人物曲妆穿戴分析这些样本中,主要人物“有曲妆”和“无曲妆”的情况分布比较均匀:前者10 条,占56%;后者8 条,占44%。但是,在“有曲妆”的10 条中,“特效曲妆”占了3条,这3 条作品中的主要人物并没有实际的戏曲打扮,只是利用了App 的特效而已。至于7 条“全套曲妆”的作品中,还有3 条属于“舞台表演片段”类,也就是其内容已经决定了不可能没有曲妆穿戴。若刨除这一情况,则剩下的样本中,“全套曲妆”仅4 条,占15 条的27%,而8 条“无曲妆”的占比会上升到这15 条的53%。由此可见,尽管妆容和服饰是黄梅戏表演的重要内容和一大特色,但在抖音平台上,它仅是短视频作品的多方面内容之一。这大概与短视频媒介的特点有关:比如抖音主要是一个供网民记录生活、分享生活的平台,所以其中的短视频也多具有日常性、随意性。显然,戏曲的穿衣打扮是个专业、烦琐的过程,要占用许多时间和精力,所以也很少有抖音用户会为了拍摄这类短视频去特意进行完整的戏曲式穿衣打扮,从而削弱了这部分信息在短视频渠道中的重要性。

主要人物社会特征分析在18 条样本中,仅有女性出现的为9 条,占总数一半;男、女都有出现的为5 条,占28%;仅有男性出现的为4条,占22%。当然,这与黄梅戏表演者“男少女多”的剧种特色相符。黄梅戏用本嗓,男女同调,要求男声唱女调,所以对男性表演者提出了更高的要求。①参见包小玲《论黄梅戏影视题材及其审美取向的嬗变》,载《电影文学》2017年第19期,第48页。可以说,黄梅戏末本戏极少、一直“阴盛阳衰”的特点,在新媒体时代的短视频中依然体现了出来。

18 条样本中,登场者年龄在18 至40 岁的有11 条,占61%;41 至65 岁的有7 条,占39%。值得注意的是,这种分布与黄梅戏在实体表演场合中的现状有所不同。在目前的舞台或者广场上,黄梅戏的中年表演者更多,青年相对较少。有研究者指出:“如果不抓紧培养新的接班人,那么不久的将来黄梅戏就会出现无人教戏、无人学戏、无人演戏的尴尬局面。”②张朗《安庆市黄梅戏的传承与保护研究》,华中师范大学硕士学位论文,2014年,第56页。相比而言,黄梅戏在抖音上的“后继有人”当与短视频用户以青年为主有关。根据我国的移动互联网数据服务商“贵士”(QuestMobile)的最新数据,抖音用户中,19 至40 岁的占到了72%,而41 岁及以上的仅占19%。③参见巨量算数《2020年抖音用户画像报告(完整版)》,载“搜狐网”,2020年5月5日(截至2020年5月8日)。https://www.sohu.com/a/380017567_441449这些有“网络原住民”之称的青年人是伴随着我国互联网的发展而成长起来的,④参见华桦《职业青年互联网使用:数字原住民特征与数字鸿沟》,载《当代青年研究》2018第5期,第16-22页。他们虽然在使用网络的目的上存在许多不同,但大多善于及时熟悉和掌握新的媒介传播方式。他们之中,不乏黄梅戏在互联网世界里传承、传播与创新的主要力量。当然,结合前文数据可知,这个黄梅戏传播群体是以女性青年为主的。

主要人物肢体动作分析在18 条样本中,出现动作(形体动作及化妆动作)的有14 条,占总体的78%。其中,为配合演唱而出现形体动作的为11 条,占这14 条的79%;为使作品中主要人物妆容满足要求而出现“化妆”动作的为3条,占这14 条的21%。而主要人物无肢体动作或其肢体动作与黄梅戏主题无关的仅4 条,占总体的22%。据此可见,黄梅戏短视频中主要人物做出与黄梅戏主题相关的肢体动作十分常见,毕竟戏曲是以表演为中心的综合艺术,而表演的基本手段就是舞台动作(形体动作)。⑤参见刘小军《论戏曲舞台动作》,载《戏曲艺术》2006年第1期,第23-27页。在短视频平台上,这一特点未受影响。

音乐元素特征分析在18 条样本中,有黄梅戏音乐元素的多达17 条,占94%。据此可见,音乐元素是黄梅戏短视频作品中很常见的元素。具体看,在这些有黄梅戏音乐元素的样本中,以作品中主要人物自己演唱为主的“原声演唱”样本有11 条,占这17 条的65%;以改编、创新后的黄梅戏现代唱腔配乐为主的“改编配乐”样本有6 条,占这17 条的35%;没有“传统唱腔配乐”样本。

据此可以推断,在短视频平台上,黄梅戏是以音乐形式流行的。同时,黄梅戏短视频作品中的主要人物大多数喜欢原声演唱黄梅戏来表达、展现自我;而那些喜欢将配乐设置为黄梅戏的短视频创作者,更偏向于使用改编、创新后的黄梅戏现代唱腔素材。

结 语

当前,要结合新的形势传承和弘扬中华优秀传统文化,用好新媒介十分重要。短视频平台作为大众文化新媒介的代表之一,推动了“非遗”项目中传统文化元素的“生活化”,同时利于大众采用个性化的方式解读和实践此类文化,打破了许多人对“非遗”的刻板印象。①参见鲍扬、王文《“非遗”的“抖音”现状解析与路径优化》,载《电影评介》2019年第14期,第110-112页。总体来看,当年第一批被列入国家级“非遗”名录的黄梅戏文化,至少在抖音平台上得到了比较有效的传播,且内容题材多样。其中,音乐元素是其主要传播内容和特别受欢迎的方面,而戏曲化的肢体动作也是配合音乐的重要元素。

通过分析黄梅戏在抖音平台上的传播内容,也可以窥探短视频平台与传统文化内容之间的一些关系。中华优秀传统文化丰富了短视频平台的传播内容,提升了其品质,短视频平台也为传统文化的命脉存续提供了新的渠道。麦克卢汉认为,文化是语言的产物,但每一种媒介都对它进行再创造,每一种媒介都为思考问题、表达想法和抒发情感的方式提供了新的定位。②参见[美]尼尔·波兹曼(Neil Postman)著《娱乐至死》,章艳译,中信出版社2005年版,第11页。短视频平台也在为传统文化传播者的思考、表达和抒情提供新的定位,并在一定程度上改变了受众看待和理解传统文化内容的方式。但在迎来新机遇的同时,我们也应该注意到,短视频平台上传播的传统文化很多并不是“原有的”传统文化,而是经过短视频平台的“再创造”后的传统文化。而且,短视频平台仅是给传统文化的内容传播提供了新的窗口,并不意味着淘汰那些旧有的传统文化内容传播媒介。“任何一种媒介只有在与其他媒介的相互作用中,才能实现自己的意义和存在。”③《理解媒介:论人的延伸(55周年增订本)》,第41页。传统文化在短视频平台上的传播,有必要结合其他媒介同时进行;此外,它也有必要聚焦自己的特点,结合碎片化传播的特点进行内容创新;同时,它可以结合短视频“记录生活”的诉求,带来更多更加通俗、“接地气”、贴近现实生活的作品,扩大潜在受众群;最后,还应该结合用户群体多为年轻人的事实,通过贴近年轻人的审美习惯来持续呼唤并强化下一代的中华传统文化自觉。