虚拟现实艺术媒介的“意识沉浸”特质

——基于现象学理论的视角

2020-06-05■薛亮

■薛 亮

(中国社会科学院大学,北京,102488)

随着时代快速发展,艺术实践过程中表达人类思想和情感的承载物也随着技术快速发展变化,虚拟现实(Virtual Reality)技术是这种根本性转变的一种重要的推动力。从20 世纪60年代开始,虚拟现实领域经历了几次技术浪潮,吸引了越来越多寻找新表达方式的艺术家。一台电脑、一副眼镜、一副手套、两枚摄像头,在若干集成电路的串联和既定的算法程序支配下,组合为一套完整的系统装置,为体验者(受众)提供一个整合了视觉、听觉、触觉甚至味觉的虚拟世界,允许体验者在这个既定的虚拟世界中探索、交互,甚至进行改造——这便是虚拟现实艺术的基本样态。它与装置艺术比较接近,又和“现成品艺术”有许多共同特征,然而与这两类艺术完全不同的是,虚拟现实艺术作品的成败,完全在于受众在其提供的虚拟世界中到底能够“沉浸”多久。

作为一种最新的艺术表达“材料”,虚拟现实艺术媒介利用人机行为接口模拟三维实体行为,实现三维实体之间以及与人类实体的实时交互,营造了一种相对独立于真实世界之外的数字化虚拟世界。在这个世界里,充斥的是数字全景图像和声音,体验者(受众)对自然环境的感知被屏蔽,对自己身体的知觉以虚拟现实提供的交互界面为准。在虚拟现实艺术作品开启的瞬间,受众在感知层面脱离了真实世界,被“卷入”该艺术媒介之中——这个过程被称为“意识沉浸”——它之所以能够形成并保持,得益于虚拟现实技术按照物理规律(力学、光学、声学等)和行为规律(心理、社会、情感等)来模拟实体(物体、虚拟角色等),确保受众主体行为动作与感官反应之间“零延迟”——这种“仿自然真实”的状态即“意识沉浸”。

为实现并保持“意识沉浸”,虚拟现实艺术创作多采用360°摄像机或计算机生成图像来完成虚拟世界的搭建;利用运动跟踪和反馈技术来维持实时交互,以实现受众对真实世界的“忘却”。让体验者(受众)实现高质量的、虚拟自然的“意识沉浸”,决定了虚拟现实艺术作品的艺术价值。在虚拟现实艺术中充分地创造“意识沉浸”,是众多虚拟现实艺术创作者追求的目标。为了实现这一目标,虚拟现实艺术家除了应掌握相应的数字技术之外,还须深刻认识“意识沉浸”是虚拟现实艺术有别于其他艺术形式的核心特质。

一、前提:身体所有权的幻觉

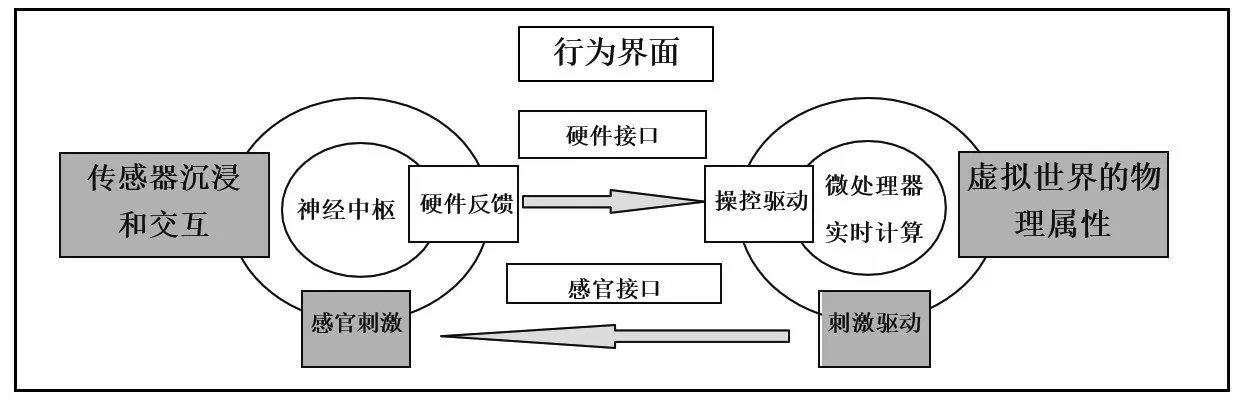

在现实世界中,任何自然发生的事情都是无意识的,不需要付出很大的努力。原则上我们认为,在虚拟环境中,如果交互和沉浸感与人在真实世界中的行为比起来同样“感同身受”,那么两个世界则是相同的,在皮亚杰看来,这是一种“假自然沉浸”①参见Fuchs,P.,Nashashibi,F.&Lourdeaux,D.,“A Theoretical Approach of the Design and Evaluation of a Virtual Reality Device”,In Virtual Reality and Prototyping’99(Workshop),Laval(France),1999,pp.11-20.,其核心是行为的图式化特征一致。参与者理解虚拟世界的方式和孩子理解现实世界的方式类似。图式是动作特征结构化的集合,如果这个集合在虚拟世界下适用,那么虚拟世界会被认为与真实世界具有一致性。虚拟现实工程师据此理论,通过构建一个复杂的行为图式系统来解决一系列行动问题(例如走到一个建筑物里)并根据一系列时间、空间和因果规则来组织在这个行为过程中虚拟世界的变化。这就是虚拟现实沉浸的基本假设(参考图1)。据此,虚拟现实的意识沉浸是一种存在于交互式虚拟环境中的状态,允许主体使用与之在现实世界中相同的方法,根据“时间-空间”和因果规则来组织虚拟世界及行为活动。

图1 虚拟现实“意识沉浸”原理图

为了阐明虚拟现实独特的“具身认知”②具身认知理论是心理学中一个新兴的研究领域,其认为生理体验与心理状态之间有着强烈的联系。(Embodied cognition)功能,有必要简要回顾一下关于身体所有权感知的实证和理论工作。身体所有权的感知具有惊人的灵活性,以“匹诺曹幻觉”实验③参见Anna Burrack and Peter Brugger,“Individual Differences in Susceptibility to Experimentally Induced Phantom Sensations”,Body Image,2005(3),pp.307-313.为例:一名被蒙住眼睛的参与者A伸长胳膊用手指触摸B的鼻尖时,自己的鼻子同时也被C 触摸,当A 与C 的触摸频率、力度都一致的时候,A 感觉自己伸长的手臂触摸到了自己的鼻子,因而产生自己鼻子被拉长的肢体错觉——之所以感觉是鼻子被拉长而非手臂被截短,是因为手指末梢与手臂肌肉叠加的触觉信息更加丰富,而大脑需要解决器官不同位的信息错误,“创造”了“自己鼻子变长”的“合理解释”。另一个典型研究是“橡胶手错觉”①参见Henrik Ehrsson,“Touching a Rubber Hand:Feeling of Body Ownership Is Associated with Activity in Multisensory Brain Areas”,The Journal of Neuroscience:The Official Journal of the Society for Neuroscience,2005(45),pp.10564-10573.:A 隐藏了自己一只真实的手,之后,被赋予一个可见的橡胶手,放在其真手原本在的位置,然后实验人员用一支毛刷同时拂其假手和真手——测试结果为A 的神经系统接收到了毛刷对假手的接触,假手“感受”到了痒的感觉。更重要的是,其他的虚拟器官或肢体如腿、背部和脸部等也会产生肢体所有权的错觉。

电影现象学理论也关注到上述议题。梅洛-庞蒂(Merleau-Ponty)认为电影是联觉、主体间性体现以及身体感觉、心灵和世俗物体混合的终极领域。②参见Maurice Merleau-Ponty,Hubert L.Dreyfus,and Patricia Allen,Dreyfus,Sense and Non-Sense.Evanston:Northwestern University Press,1992,pp.48-59.20 世纪90年代,维维安·索布切克(Vivian Sobchack)等学者开始复兴梅洛-庞蒂的思想,认为电影体验是观众和“电影身体”之间的多感官互动,电影身体有自己的意向性和感知及表达方式。如果电影能像詹妮弗·巴克(Jennifer Barker)所认为的——让人身临其境地与电影中的皮肤、肌肉组织和内脏互动,观众用眼睛去触摸电影中的影像③参见Jennifer M. Barker,The Tactile Eye:Touch and the Cinematic Experience,California:University of California Press,2009,p.77.——那么,虚拟现实技术推动的“身体转换”是否会更彻底更全面?正如电影现象学所认为的,观众的身体向视听作品内延伸,并与之显著地交织在一起,那么毫无疑问地,虚拟现实艺术拥有一种独特的沉浸感。虚拟现实的沉浸感不仅依赖于实际的同步多通道产生的感官刺激,还包括触觉、嗅觉等在内的身体感受的暗示,跨越了电影现象学所强调的“模拟联觉完形”。身体所有权的错觉类型是通过调整虚拟身体部分的视觉呈现来诱导的,这个虚拟身体部分被定位、移动,或者被个人在自己身体上体验到的相应的触觉和本体感受所认定。关键因素是身体与视觉上明显的身体部分(例如,真实的手)的关联与触觉或本体感受信息的来源之间的空间邻近性。从技术上讲,这些条件可以在虚拟现实中实现,但在传统电影中无法实现。因此,外部视听刺激的多感官处理(发生在电影体验过程中)与本体感受和触觉信息的多感官整合(发生在虚拟现实中)之间的区别在于迭代式进化。前者涉及单独的参考帧,而后者涉及一个关于连续处理信号的共用参考帧:如视听集成(例如,火灾报警的噪声和墙上闪烁的警示灯),基于空间关系的视觉和听觉线索整合为多种感觉,由视网膜上视觉刺激的位置、听觉空间中声音的位置以及与信号相关的眼睛和头部的位置共同产生影响。

由此可见,虚拟现实的特殊“具身认知”功能为这种艺术媒介提供了一种独特的方式,使其在人际空间中发挥作用。通过对个人周围神经元系统进行实际的同步多模态刺激(而不是像电影现象学家暗示的那样通过联觉来召唤),虚拟现实前所未有地将体验者的身体重新映射到虚拟世界中。这种艺术潜力的心理意义通过一系列的实证研究得以揭示,虚拟现实角色可能会产生一种整体的“普罗透斯效应”(Proteus Effect),即在虚拟场景中,人们的行为会受到自我化身的形象(而非环境)的影响,④参见卞玉龙《虚拟现实社交环境中的普罗透斯效应:情境、羞怯的影响》,载《心理学报》2015年(第47卷)第3期,第363页。个体倾向于采用能体现自身的虚拟身体感知和认知的行为。虚拟现实会引发多层次的无意识心理转换,这种转换也会在体验结束后持续。在知觉转换方面,参与者的“被虚拟角色”为同样大小的成人化身。另一项研究报告称,当穿着正装、皮肤白皙的体验者被赋予一个服饰休闲、随意的深色皮肤的虚拟形象时,体验者对节奏感和律动感的表现均有所改善。①参见K. Kilteni,I. Bergstrom,and M. Slater,“Drumming in Immersive Virtual Reality:The Body Shapes the Way We Play”,IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics,2013(4),pp.597-605.因此,身体所有权的意识延伸出“知觉在场”。

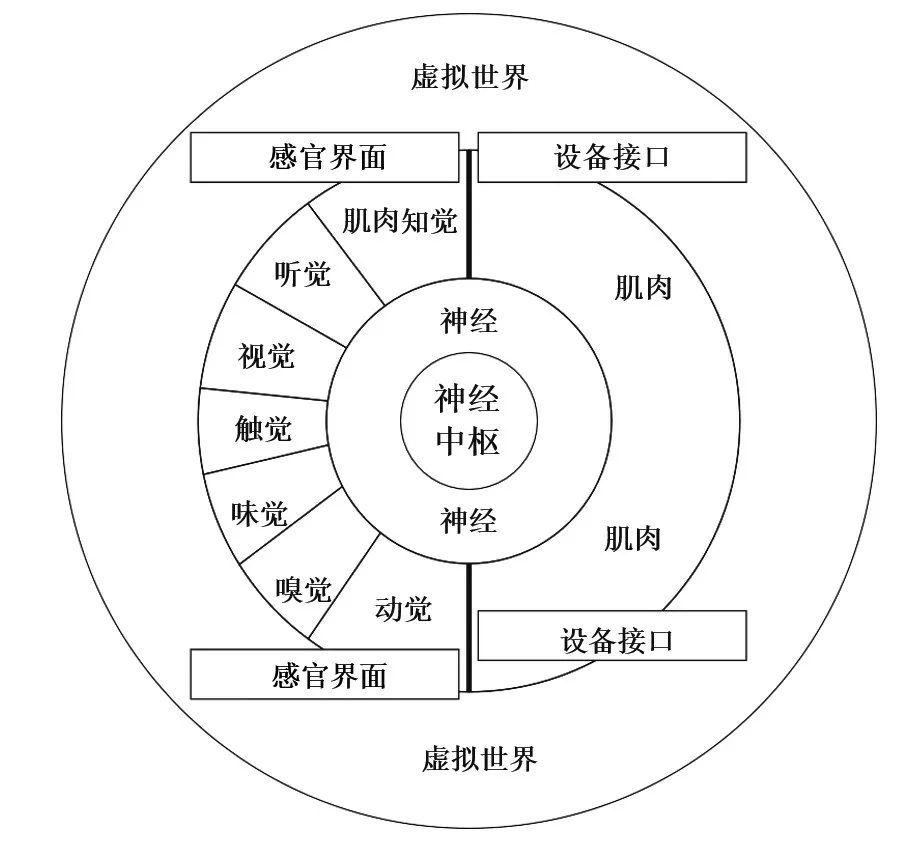

在现象学和心灵哲学中,所谓的知觉在场是指这样一个基本事实,即知觉只明显地局限于经验中明确给予的东西。知觉在场的问题在胡塞尔的哲学中有了很大程度上的发展。主体在虚拟现实中的认知活动是基于一种更基本的方式,即分享了在真实世界中主体通过自己身体了解世界的方式,“身体的方式”被分解为不同的知觉,经由人机界面达成临场感。当参与者意识到虚拟现实是作为一种开放的存在而被感性体验时,便意味着知觉在场。因此,如果把虚拟现实看作是一个可能性和意义的空间,在这个空间里,我们可以找到自己的存在(参考图2)。

图2 虚拟现实“知觉在场”的技术原理图

胡塞尔认为审美态度中的图像意识可以表现为感性的幻见形式,一个人直接觉察到其外在的、幻象般的外观是自我构成的实体。物象以幻象的形式呈现,没有观众的参与,想象是直接的。胡塞尔以戏剧表演为主要论据,认为一部舞台剧的观众以“假定”的态度直接感知角色对象的形象。知觉是一种“真”或“为真”的理解,它假定其对象是真实的或实际的。②参见Edmund Husserl,Analyses Concerning Passive and Active Synthesis:Lectures on Transcendental Logic,trans.A.Steinbock,Dordrecht:Springer,2001,pp.5-9,63-78.因此,知觉包含了对被知觉对象的存在的信念,就像它被知觉一样。戏剧表象、虚幻的一面被暂时掩盖,而一种自我构成的力量出现。在此基础上,叙事媒介可以有效地用表演来代替真实的、活生生的现实。例如,对一个人表演的真实感知,通常具有与在感性幻见模式中经历的戏剧表演相同的外观。表演者使用抑扬顿挫的语调、感情、停顿及幽默等表演手法,很容易使观众对事物、事件的知觉表象转变为其他知觉表象。

基于此,虚拟现实中的参与者能够在一段时间内消除实际经验的知觉态度,在这种情况下,由现实的“缺位”所促成的逼真图像嫁接到了一种或多种形式的实际经验,如果成功嫁接并且持续不间断,那么我们认为在虚拟现实中实现了知觉在场。与纯粹的幻觉相反,知觉在场的经验涉及图像与现实的关系,但是在“没有实际经验混合”的情况下自由变化而来。主体“看到”的图像与真实知觉中的图像存在一种分享机制——虚拟世界中的图像通常由生活中的东西(人物、情境、情节等)组织在虚拟现实里,图像只是被观众以一种“仿佛”的、被现实取消的伪装所感知,知觉幻见由虚拟世界中图景(由图像构成)所提供的“准真实”材料所控制塑造。从这个意义上说,虚拟现实作为一种知觉的幻见来运作,参与者用现实世界的知觉习惯来对待眼前的虚拟世界,于是知觉在场被成功“移植”到虚拟现实中并在体验过程中保留下来。

因此,虚拟现实对“普罗透斯效应”的效果是最优的。一方面,它促进了本体感受神经元的低水平有效操作,另一方面,它提供了一种灵活而有力的文化意象。在艺术启示方面,通过使用多种感官设备,虚拟现实可能会引导用户进行强大的身份转换之旅,跨越种族、年龄、性别和其他身份。这些设备在当前的虚拟现实应用中越来越普遍,它们通过运用包括本体感受和触觉暗示在内的多感官刺激,来促进虚拟现实作品的制作和发行。

二、基础:真实世界的图式化隐喻

在现象学中,“我”不仅仅把人物看作是对象或事物,“我”把他们看作是呈现他们世界的主体。这意味着当“我”进入虚拟现实世界时,是在作为一个先验的自我身在其中、使用“第一人称”的视角依次观看虚拟现实的影音世界。在电影艺术中,第一人称视角并非常态,在重要的叙事节点中才被使用;虚拟现实中的第一人称视角是主要视角,第三人称视角成为罕见视角。电影作品中的第一人称视角迫使观众透过该角色的眼睛来看待事物,因此起到了鼓励观众认同该角色的作用。电影曾被认为是最杰出的现象学艺术,但虚拟现实取代了电影成为最杰出的现象学艺术,通过意识沉浸与知觉在场,一再地证实了这一点。现象学和虚拟现实都是描述性的,两者都表达了它们所呈现的东西。虚拟现实世界提供了创造性想象的巨大空间,而且虚拟现实世界本就是想象的产物,现象学正是通过想象达到经验的本质结构。虚拟现实中的事物是以“非实在”或“不实在”的方式被参与者经历。胡塞尔在撰写《逻辑研究》时,得出这样的结论:感知对象的被遮挡部分既不是想象的,也不是被指示的,而是被空白地表现出来。①参见Edmund Husserl,Logical Investigations. Vol.1,trans.J. N. Findlay,London and New York:Routledge,2001,pp.116-133.胡塞尔认为所谓的动觉知觉有独特的能力,可以统合事物流动、交替呈现的外观,正是这种规律性支配着客观的构成。感知和想象统一,即图像意识和知觉幻象统一,这在真实世界和虚拟现实中都一致。与此相同,虚拟现实的图式即通过参与者对图像的感知,意识到是对其他事物的描绘,想象力在虚拟现实体验中地位是次要的。虚拟现实中的想象无论如何要被降低地位,因为参与者的想象很容易突破虚拟现实的“边界”让参与者回忆起进入虚拟现实世界之前的真实世界情形,从而脱离沉浸,这是对虚拟现实世界的“走神”,换言之,是虚拟现实意识沉浸的失败。

因此,意识沉浸同样也需要由虚拟现实世界通过简化的物体感知以提供真实世界的图式化隐喻。尽管参与者知晓即将展开的虚拟现实世界是虚拟的,但当身处虚拟现实世界中时,参与者仍能产生“真实感”,这是因为认知一个物体是真实的并不必对它有直接的经验,而是透过图式化隐喻激起参与者相应的知识(例如因果律)即可实现对其存在的认知。人类关于空间分隔、时间顺序、时空统一性的因果观点,往往带有强烈的主观性,倒果为因经常成为经验世界中的“真理”,人类所理解的潜在的因果顺序是基于人所理解的事件的时间顺序,很多情况下并不影响实际生活,但这并不意味着事件和物体的实际空间和时间位置不存在真相,事实上的真相经常颠覆认知。生活世界中这类对真相的“弹性”认知,亦即“图式”,构成了人们的日常经验。因此,在虚拟现实中认为一个物体是真实的,不必对它有直接的经验,而是根据人们已有的经验和知识来推断其存在,这正是目前关于虚拟现实的事实。

胡塞尔所说的“图像意识”是我们分辨图像并通过图像表现对象的能力。图像意识包括“幻见”,即通过自己的想象看到图像的能力。参与者感受并理解虚拟现实世界而不能只聚焦于虚拟现实世界强大的表现力,就如同欣赏者不能只关注画框、画布和颜料而忽略画面形象、意涵。虚拟现实“拟真”带来强大的描绘力量,从而构成了一种冲突——解决冲突的唯一办法便是“悬置”。虚拟现实的“拟真”技术建立在目前在软硬件水准快速提高的前提下,计算机生成的数字图像的精确性和微妙的复杂性得到不断加强,最新的虚拟现实的分辨率甚至可以达到4K 的水平,其精确、逼真、生动,自然异乎寻常地接近人类眼睛捕捉到的真实世界的“帧数”,更有利于参与者对虚拟现实系统的技术起源的感觉被悬置。就像十年前《阿凡达》面世时引发的震撼并在一段时间后让人习以为常一样,技术变得如此熟悉,以至于不被注意——而这正是“虚拟现实式悬置”发生后意识沉浸得以实现的前提。除了数字图像技术的精确度之外,虚拟现实式悬置还需一套交互系统的有效运转——界面。

界面是活动的中介,为主体和虚拟世界提供行为接口,它是由人与硬件、硬件与计算机之间的两种物理连接构成。正如在现实世界中对运动的感知基于运动性知觉,即视觉、听觉、触觉、嗅觉等生理过程,虚拟现实艺术的创作须在虚拟世界中设立一个活动(行为),并通过人与行为界面之间的有效动力和感知来进行。交互界面的背后是一套完整的程序算法,遵循上文提到的图式化隐喻的规则。算法将主体输入的活动编码为另一种形式,并映射到虚拟现实环境中。在实时计算和图像渲染下,虚拟世界呈现出主体行为后可预见的结果,不允许任何不可预见的延迟或突变。这是保证虚拟现实意识沉浸的重要技术逻辑。举例来讲,当参与者漫步在虚拟现实街道中,须保障“移步换景”,其变化幅度和频率随着参与者主观视线的改变而改变,至于视线之外或者被遮挡的部分,就如同胡塞尔口中的物体“背面”,被处理为降低精细度甚至取消部分细节的数字结构,以一种预渲染的形式存在,一旦参与者触发,预渲染的部分就变成了正式渲染之后的标准图像,以保证参与者意识沉浸的持续不间断。由于虚拟现实创造了一个属于自己的、完全自洽的世界,而非世界的“重制版”,作为对世界的富有想象力的重构,虚拟现实是世界展现自身的数字架构。

虚拟现实的“图像世界”是用数字建构的现实世界,并由体验者的“沉思”而产生意义。在虚拟现实世界中,图像意识的本质没有变化,仍是不断涌现的图像及其表征的“物质性”。看到一个情境并不是看到一个真实的情境,即使身在其中可能使体验者产生在真实世界中才有的生理反应(如“乘坐”虚拟现实过山车产生的头晕和呕吐)。作为艺术媒介的虚拟现实,其意义在于让体验者对自我主体发生兴趣,以自然态度对待艺术作品,沉浸其中、参与其间——这是虚拟现实艺术最不可替代的媒介独特性。

三、目标:与技术语境相匹配的叙事方法

在技术语境中,虚拟现实技术被主流艺术(如装置艺术、电影艺术等)纳入其中,将虚拟现实艺术与电影艺术相比较通常最能体现二者“沉浸感”的不同。在虚拟现实艺术之前,IMAX 巨幕技术让电影观众获得了空前的沉浸感,而随着虚拟现实技术逐渐成熟,IMAX 的优势已经荡然无存。与电影艺术相比,虚拟现实艺术也是依时序将连续视听画面呈现给体验者。这两种媒介都可以将时空分离的画面组合在一起,允许创作者控制视角和距离。虚拟现实艺术允许用户和虚拟角色在虚拟的时空维度上无限接近,因此像在表现面部表情的细节等方面,虚拟现实以无以伦比的拟真属性超越了电影的特写镜头。就“意识沉浸”而言,电影有天然的、无法避免的缺陷——尽管观众容易痴迷于银幕上美丽的脸庞、沉浸于美丽的景色之中,但仍能意识到“凝视”对象所依附的“那块”银幕,否则当画面中枪声响起时,观众们应该选择逃出影院“避开祸端”才是。无论如何,电影的“意识沉浸”仍是片段式的,终究要依赖非常成功的“故事”才能延长沉浸时间,毕竟放映机的转速、胶片的颗粒感甚至3D 眼镜带来的不适感都会随时打断观众的沉浸体验,而虚拟现实艺术解决的正是这一系列的问题。

虚拟现实艺术允许体验者“走”进虚拟世界中,且以适度参与“剧情”结构的“叙述者”自居的方式,“构建”最佳“故事世界”。比起电影,体验者站在了事件发生的现场,甚至叙事进程的快慢很大程度上取决于体验者虚拟角色的参与度。虚拟现实艺术的力量在于环境上更吸引体验者,更能拟真地体验情感,尽管如此,体验者仍然无法从根本上改变虚拟现实世界里的一切——尽管有交互并且随着体验者的行为决策而发生相应改变,但这种改变终归是在通过编码、解码的虚拟现实世界框架内实现,体验者所感受到的是“准感觉”。如果不是这样,体验者就不能成为旁观者,主体将回到自然的态度中,以被迫做出是否帮助虚拟角色的决定,即所谓的“假戏真做”。然而,当考察体验者与其在虚拟现实作品中的虚拟化身之间的关系时,上述不对称有了显著改善,虚拟现实使参与者以第一人称视角“在场”的“意识沉浸”,使其获得更加真实的角色替代感,继而实现“共情”。体验者借用虚拟化身与虚拟世界更紧密地相匹配,甚至是产生共生关系。更短的接触距离和更强烈的替代感与观众参与电影的方式完全不同。根据默里·史密斯(Murray Smith)对电影共情概念的解释,这种区别会变得更加明显,因为电影共情“是一种以想象为基础的移情的替代方式”。①参见Murray Smith,Engaging Characters:Fiction,Emotion,and the Cinema,Oxford:Clarendon Press,1995,p.143.在虚拟现实作品中,以第一人称来经历故事会有所不同,一方面,体验者以“虚无的角色”来加入互动,因此体验者首先假设自身的存在,就如同人们在日常生活中的经验;另一方面,可控制的虚拟角色可能有独特的个性特征、直接的欲望和设定完成的创伤,例如叙事虚拟现实作品《大雨》②David Cage,Heavy Rain(France,2010).和《生命是陌生的》③Raoul Barbet and Michel Koch,Life Is Strange(France,2015).。较之电影作品提供的沉浸环境,虚拟现实作品由于允许体验者自由变更视角,反倒更增强了体验者的“时空依恋”④Nitzan Ben-Shaul,Cinema of Choice:Optional Thinking and Narrative Movies,Berghahn Books,2012,pp.36-38.。根据硬件和内容的不同,虚拟现实不仅能使用户与虚拟角色共享视觉和听觉,通过在虚拟现实中应用多感官刺激,还可以使体验者和角色被带入一个前所未有的“感知接近”,通过触觉联动在很大程度上共享了身体知觉。由于虚拟现实作品提供了逼真的“体验者—角色”关系,因此超越了电影,这一优势反倒使虚拟现实更接近电影理论传统中的“想象论”,是本质上对电影“共情感”的超越。虚拟现实的“意识沉浸”特质也需要体验者付出“代价”:体验者和虚拟角色之间紧密的结合,一定程度上会牺牲体验者与其他虚拟角色的接触、了解和共鸣。电影观众很容易同情主角、理解配角,甚至迷上反派,而这种情况在虚拟现实作品中会被大幅削弱。体验者专注于自己的虚拟替身,而无法与反派或其他角色深度交流。“对他人的关注与体验之间存在着一种内在的张力……当体验者优先考虑自己的虚拟角色以及在虚拟空间中的探索经验时,并且较少参与到其他角色的探索时,体验者对其他角色或其他体验者就较少能产生理解和共情。”⑤Kate Nash,“Virtual Reality Witness:Exploring the Ethics of Mediated Presence”,Studies in Documentary Film,2017,p.10.

虚拟现实艺术允许原本喜欢电影沉浸感的美学接受者更进一步体验深刻的“意识沉浸”,而它未来能否取代电影艺术,则关键在于虚拟现实技术是否能提供新的叙事方法,提供“一种新的、不同的、还没有经历过的东西……”⑥House,“Werner Herzog Talks Virtual Reality”,The New Yorker,12 Jan.2016.2017年,艺术家亚历杭德罗·伊尼亚里图(Alejandro Iñárritu)的虚拟现实作品获得了奥斯卡电影创新特别奖。史蒂文·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)特别强调了电影和虚拟现实在叙事上的区别:“我们正在进入一个危险的媒介时代……因为它给了观众很大的自由,让他们不必从讲故事的人那里寻找方向,而是自己选择去哪里看……它(虚拟现实)包围了观众,(让他们)可以看到自己周围的一切,当观众可以自由选择视角的时候,我希望它(虚拟现实)不要忘记‘故事’。”①参见Ben Child,“Steven Spielberg Warns VR Technology Could Be‘Dangerous’for Film-Making”,The Guardian,19 May.2016.虚拟现实“意识沉浸”的获得是以对故事叙述更强有力的控制为内在要求的。较之电影构图,虚拟现实的构图技术更强调“观众注意力引导”②Noël Carroll,“The Power of Movies”,Daedalus,1985,pp.79-103.的影像叙事功能。在电影艺术中,观众注意力引导通常靠镜头切换来实现,而“切镜头”的理念在虚拟现实艺术创作中是第一个要被摒弃的“陈腐”观念,因为若如此,虚拟现实艺术的体验者对周遭环境的自主探索会被突如其来的、强制性的视角转换所破坏。电影叙事中另外多种基础性的、常见的叙事模式——如特写镜头、正反打镜头、摄像机运动、变焦和对焦操作等——均与虚拟现实艺术的基本体验相悖。因此,那些试图从电影行业转向虚拟现实艺术创作的“电影人”,如果不能摒弃“电影思维”,那么他们的虚拟现实艺术创作将遭遇无法跨越的障碍。事实上,艺术家很容易直观地利用虚拟现实媒介属性来增强用户与虚拟角色的接触和互动。美国艺术家克里斯·米尔克(Chris Milk)认为“虚拟现实未来能否成为艺术表达的主流方式,取决于它在多大程度上利用其独特的潜力,激发沉浸式的移情体验。”③Chris Milk,“The Birth of Virtual Reality as an Art Form”,2016,accessed 5 July.2018.https://gosouth.co.za/birth-virtual-reality-art-form/

结 语

由于虚拟现实的特殊性,其机器特性和视、听觉系统产生的“效果”极像人类许久以来认识的世界,但它又全然与自然世界隔绝。早在卢米埃尔兄弟将“电影”作为视觉形式向大众推广的时候,胡塞尔就已经开始分析图像意识了——而图像的本质不仅适用于绘画、雕塑、戏剧,还适用于其他的视觉形式——包括虚拟现实在内。正如胡塞尔试图赋予“直觉之眼”以发言权,对虚拟现实之为一种艺术媒介的论证必须建立在观察、洞察、展示的基础上。虚拟现实已经具备了独立的哲学形态和“接替”传统媒介的各项要素——全景图像和声音、丰富的色彩和细节、全新的叙事模式。从创作者的层面看,虚拟现实作品也由艺术家设计,但制作过程又需要科学技术人员的参与,是典型的跨领域集体协作式艺术创作;最后在呈现端,又辅以最前沿的数据和通讯集成系统——由此,当然有理由可以认定它会开启更为丰富的艺术媒介的各种可能性。

如果有过虚拟现实设计制作经验,则更容易明白虚拟现实的目的是通过沉浸感向人们展示根植于生活世界中的感性经验,先从直观空间的概念开始,对陈述空间基本事实的数学几何公理等逻辑形式赋予直觉内容。“意识沉浸”要求从主体的位置感开始建立整个沉浸过程,即使是虚拟现实空间里一个简单的球体,代表的也并非几何对象,而是密密麻麻的代码,代码不嵌入直觉,但替代了现实世界的三维空间。如果说现实世界中的数学概念只有在具体构建的情况下才有意义的话,虚拟现实空间也只有在不断保持“意识沉浸”的情况下才有延续的意义。

虚拟现实作为一种新的媒介,在艺术创制和呈现之间提供了更新、更密切的关联。虚拟现实的“意识沉浸”是该艺术媒介与基于其他技术、装置的艺术媒介的本质区别。对媒介的认知某种程度上也是对这个世界本质的追问,虚拟现实的发生规律、构建原则和创制模式或许可以给出不同的答案。作为媒介的虚拟现实可以用来提高我们解释现实世界的能力,同时也是我们对现实世界的“引用”。