国民婚育观“博弈”民法典

2020-06-04谭畅南方周末实习生彭思聪

南方周末记者 谭畅 南方周末实习生 彭思聪

扫描二维码,阅读《婚姻法新规则的幕后斗争》。

民法典6个分编当中,婚姻家庭编的改动并非最多,但“每改一个字都是成千上万的意见,稍微动一动都感觉重如千钧”。

在离婚自由问题上,婚姻法学家们与部分公众的看法针锋相对,“我们最终只做了非常非常谨慎的一点限制,只增加了一个冷静期。”

不要以为婚姻只是你的私事。

你多少岁有资格结婚? 结婚对象可以是同性吗? 婚后家务干得多的人,离婚时能不能要求补偿? 离婚最快需要多少天? ……关于婚姻的许多问题,答案都写在法条里。

新中国通过的第一部法律,不是宪法,而是于1950年5月1日颁行的《中华人民共和国婚姻法》。其后,婚姻法以单行法的形式走过七十载悠悠岁月,历经1980年、2001年两次大修,直至步入民法典时代。

2020年5月28日,《中华人民共和国民法典》获十三届全国人大三次会议表决通过,自2021年1月1日起施行。届时,现行的多部民事法律将同时废止,包括现行婚姻法。这也意味着,新中国的第一部法律在颁布实施70周年后,正式告别单行法身份,汇入民法典,组成民法典的第五编——婚姻家庭编。

在近六年的民法典编纂过程中,婚姻家庭编的法条“博弈”最牵动人心。一位接近全国人大常委会法制工作委员会(下称“全国人大常委会法工委”)的人士告诉南方周末记者,在民法典6个分编当中,婚姻家庭编的改动并非最多,但从社会各界涌来的意见量最大:“每改一个字都是成千上万的意见,稍微动一动都感觉重如千钧。”

事实上,涉及婚姻法的任何改动,从来都是社会高度关注。例如2011年婚姻法司法解释(三)出台就引发过多方激烈讨论。(详见《婚姻法新规则的幕后斗争》,南方周末App,2011年8月25日)

从婚姻法到民法典婚姻家庭编,除了增设离婚冷静期、界定夫妻共同债务等已经“出圈”的话题,还有许多尚未引起公众热议的变化,实则意义深远。也有一些原本有望写入的“前卫”法条,最后悄然消失,原因往往是“社会尚未形成共识”。

民法典是社会生活的“百科全书”。这场围绕民法典婚姻家庭编的立法博弈,也见证着中国社会婚姻家庭观念的变革。

“闪结闪离,有什么问题吗?”

法学家们喜欢用“零存整取”“先零售后批发”来形容民法典的立法过程,也就是先制定物权法、合同法、侵权责任法等民事单行法,然后在此基础上再编纂民法典。

是编纂,不是重新起草。这意味着脱胎于现行婚姻法的民法典婚姻家庭编,在许多存在争议的议题上,步子不能迈得太大。

“婚姻家庭编的编纂过程,就是一个我们不断(有)遗憾的过程,一个看到各方利益相互博弈的过程。”中国法学会婚姻法学研究会(以下简称“婚姻法学会”)曾向立法机关提交过婚姻家庭编的专家建议稿,课题组一位负责人告诉南方周末记者,这份专家建议稿“放到国际上都非常先进”,无奈许多内容未被完全采纳:“民法典的层次非常高,是一个民事基本法,所以就不太容易吸收新东西。社会尚未达成共识的内容,立法机关都非常谨慎,不会轻易写进基本法。”

“离婚冷静期”正是在这种情况下诞生的。当婚姻法学界、民政机关、社会公众对于“离婚自由”存在分歧时,30天的离婚冷静期以折衷的姿态出现,成为民法典第1077条。

主流婚姻法学家普遍认为,中国人离婚太容易了。

“我们现行的离婚制度包括协议离婚和诉讼离婚,但制度设计是不平衡的,体现在协议离婚没有任何的程序性限制。”婚姻法学会副会长、中国社科院法学所性别与法律研究中心秘书长薛宁兰说,增加一个月的离婚冷静期,期满如果当事人不再请求离婚,则视为放弃离婚,这客观上会减少冲动型离婚:“实际上是让公民对自己的婚姻问题要慎重决策。一个月过去还是可以离,并没有限制离婚自由。”

在薛宁兰最初的设想中,这一个月不仅是离婚夫妻双方的冷静期,也是民政机关的审查期:民政机关应该审查判断双方是否感情确已破裂,同时也要防止离婚协议在财产分割、子女抚养等问题上造成显失公平的局面。“不过民政机关认为,它们只是行政机关,没有能力和人手去做实质性审查。”

婚姻法学会的专家建议稿还曾提出增加诉讼离婚的苛刻条款,即如果判决离婚对未成年子女有明显不利,或者对不同意离婚一方造成严重伤害的,即使婚姻关系确已破裂,人民法院也可以判决不准离婚。婚姻法学会副会长、北京大学法学院教授马忆南说,在审判中,法官事实上也会这样做,增设这一条款可以使法官对个案的处理于法有据,德国民法典、法国民法典和英国家庭法中也有类似规定。

这一条款未被立法者采纳。

“它背后设想的情景是,有一个发达了的男人在抛妻弃子,法律要对他的妻、子进行保护。但这在现代社会还是不是一个最重要的核心问题? 我们现在的诉讼离婚有70%是女方提出来的,所以如果我们限制离婚诉权,到底限制的是谁的权利?”上述接近全国人大常委会法工委人士说,在离婚自由问题上,婚姻法学家们与部分公众的看法针锋相对,“我们最终只做了非常非常谨慎的一点限制,只增加了一个冷静期。”

虽然更多提高离婚门槛的具体手段未能入法,但民法典婚姻家庭编仍然延续着婚姻法的一项基本理念——鼓励持久性婚姻,反对草率结婚和离婚。

鼓励持久性婚姻曾经属于社会共识,如今却也面临着“反传统”婚姻家庭观念带来的挑战。在2019年12月南方周末记者参与的一场研讨会上,就有女性主义法学研究者笑称,民法虽被称为“母法”,但她眼中的民法典草案却充满浓浓“父爱”。

▶下转第2版

南方周末记者 谭畅 南方周末实习生 彭思聪

《中华人民共和国婚姻法》1950年5月颁布,70年来,历经1980年、2001年两次大修,终于步入民法典时代。图为2019年9月24日,北京,“伟大历程辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”。 视觉中国 ❘图

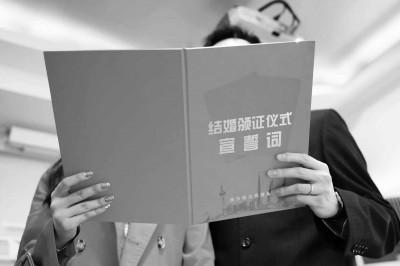

2020年5月1日,《中华人民共和国婚姻法》颁布70周年。当天上午,上海浦东新区民政局婚姻登记中心现场还为新人们举行了 集体颁证仪式。ICphoto ❘图

◀上接第1版

★民法典对于性别平等的重要贡献,是强化了家务劳动的经济价值。

“在一个健全的社会中,仅在个人自由选择有悖于法律和公序良俗从而带来不可承受的社会负面影响时,政府才有理由予以强力干预,而婚姻风险并没有大到整个社会都无法承受的程度。”

她当场询问参与编纂民法典的婚姻法学家:“闪结闪离有什么问题吗? 它伤害了谁? 法律到底是要保卫婚姻家庭的完整性,还是要保护婚姻家庭的当事人?”

民法典正式通过后,围绕离婚冷静期,互联网上类似的声音更多了。

性别平等有遗憾也有亮点

民法典婚姻家庭编删除了1980年婚姻法中的两句话:“实行计划生育。”“晚婚晚育应予鼓励。”但法定婚龄却没有随之降低。

最早的1950年婚姻法规定,男20岁,女18岁,始得结婚。到1980年婚姻法修订时,男女法定婚龄都提高了两岁。

马忆南说,1980年婚姻法提高法定婚龄,主要目的在于控制人口增长。因为在人类发展史上,结婚和生育一度是紧密联系的。

“但是,随着现代医学的发展,制药技术和节育技术的提高和普及,结婚的年龄和生育的时间不再密切相关。”日益激烈的竞争和生活压力使年轻人往往推迟生育,在马忆南看来,通过提高法定婚龄来控制人口已经“没有实际意义了”。

事实上,中国的总和生育率持续下降,已低于发展中国家的生育率水平。这些年,生育政策也经历了数次改变,从过去的严格控制,到现在的适度放开。

在民法典编纂过程中,不少全国人大代表、全国政协委员曾建议降低法定婚龄。婚姻法学会的专家建议稿提出一个方案:取消男女婚龄差,将男女法定婚龄都定为20岁。

薛宁兰记得,以前学婚姻法的时候,授课老师告诉她,男女婚龄差是习惯成自然:“大家总觉得同一年龄段的女孩要比男孩早熟,应当早结婚,法律也就这么规定了。但其实在医学上没有定论。”

马忆南则对南方周末记者表示,法定婚龄男女差异没有现实依据和合法性基础,不符合性别平等观。

然而,民法典维持了男性22岁、女性20岁的法定婚龄。2019年10月,全国人大宪法和法律委员会相关负责人曾在婚姻家庭编草案三审时表示,法定婚龄的修改属于婚姻制度的重大调整,宜在充分调查研究和科学分析评估后再作决策。

虽未取消男女婚龄差,但民法典在保障性别平等方面亦有亮点。

“在男女平等这个问题上,我国的婚姻立法应该说一直是走在世界前列的。这和新中国成立初期,党和国家非常重视解放妇女有密切联系。”薛宁兰介绍,1950年婚姻法强调男女权利平等,1980年婚姻法强调男女权利与义务平等,2001年婚姻法则开始促进夫妻间的实质平等,如第一次将“家庭暴力”引入中国法律并予以明确禁止、建立离婚损害赔偿制度等。

2001年婚姻法修正案还规定了家务劳动补偿制度,但当时留有遗憾:仅限于夫妻双方实行分别财产制时,离婚时一方才能请求家务劳动补偿。“中国夫妻约定财产AA制的比例非常低,所以这条规定实际上就没有起作用。”薛宁兰说。

民法典填补了这项遗憾。民法典1088条规定,夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担较多义务的,离婚时有权向另一方请求补偿,另一方应当给予补偿。

这意味着,无论夫妻间实行共同财产制还是分别财产制,离婚时,从事家务劳动较多的一方都可以向另一方请求补偿。

家务劳动,或者称之为发生在家庭领域内、不参与市场的无酬照料工作,目前仍主要由女性承担。根据国际劳工组织2018年发布的数据,世界范围内,女性承担了所有无酬照料工作的76%,是男性的三倍。女性在承担无酬照料劳动上的不平等一直被视为性别不平等的重要表现。

“当事人提不提(补偿)是另一回事,但法律赋予了她提出补偿的权利,这是一个很大的变化。”薛宁兰表示,民法典对于性别平等的重要贡献,是强化了家务劳动的经济价值。

“社会生活比立法更丰富”

距离现行婚姻法最后一次大修,近二十年过去了。社会生活在变,人们的婚姻家庭观念也在随之改变。

民法典婚姻家庭编对其中一些变化作出了回应。比如特定疾病患者缔结婚姻无效这一规定,其立法本意是为婚姻当事人及后代把关,防止传染性和遗传性疾病蔓延,但在多年实践中面临许多伦理诘问。

“在一个健全的社会中,仅在个人自由选择有悖于法律和公序良俗从而带来不可承受的社会负面影响时,政府才有理由予以强力干预,而婚姻风险并没有大到整个社会都无法承受的程度。”马忆南解释,一方患有疾病时是否选择结婚,涉及的是私人利益,综观世界各国的婚姻立法,一般并不将之列入禁止结婚范围。

民法典对此的回答是,尊重当事人的婚姻自主权,规定一方患有重大疾病的,应当在办理结婚登记之前如实告知对方,否则婚姻可撤销。换句话说,如果一方患有重大疾病,对方知情且仍然愿意与之结婚,这样的婚姻也受法律保护。

“(民法典婚姻家庭编)有一些亮点,但主要还是求稳,对许多社会热点没有回应。”婚姻法学会常务理事、西北政法大学教授张伟感到遗憾,他原本希望民法典能对民间盛行的婚约、彩礼等问题加以调整,结果发现“立法上还是一片空白”。

“社会生活比立法更丰富,更多变。社会观念已经发展到前面了,立法观念可能还比较保守和滞后。”薛宁兰特别关注的人工生育问题也是如此。

婚姻法学会专家建议稿对人工生育子女的法律地位有一条原则性规定:采取人工辅助生殖技术出生的子女,是同意采取该方式生育子女的男女双方的亲生子女。但民法典没有采纳专家建议。

目前我国只有卫生部门一些规章对人工生殖技术进行规范,明文禁止代孕。但是这些规范只对医疗机构和医务人员有约束力,不能禁止人们到域外进行代孕,更有一些人通过地下代孕中介来寻求帮助。

“虽然父母可能采取了一个当下法律认为违规的方法生育子女,但孩子已经出生了,孩子是无辜的,需要得到法律保护。”薛宁兰表示,如果法律不确立一个基本规则,明确认定采取人工辅助生殖技术出生的孩子与父母的亲子关系,那么当父母出现纠纷时,孩子就会被置于非常不利的处境。

民法典征求意见过程中,同性婚姻合法化写入民法典的呼声极高。2019年8月,全国人大常委会法工委发言人臧铁伟在回答记者提问时谈到,建立在一男一女结为夫妻基础上的婚姻制度,是符合我国的国情和历史文化传统的,且世界上绝大多数国家都不承认同性婚姻的合法性。“因此,民法典婚姻家庭编草案也维持了现行婚姻法规定的一夫一妻制。”

“立法者还是觉得,现在谈同性婚姻入法不合时宜,所以在民法典里没有回应。但我是觉得,至少现在应该把非婚同居问题纳入进来。”张伟表示,同居关系作为一种社会现象在当今中国社会非常普遍,但我国目前法律层面对其并无作出明确具体的调整,导致大量因同居而产生的身份关系、亲子关系和财产纠纷的处理无法可依。

比如,非婚同居中的女性遭受暴力和虐待的问题,非婚同居的一方因为生活困难而无人扶养帮助的问题……“包括同性伴侣的法律权益,也可以参照非婚同居伴侣来加以保障。”张伟说。

但民法典对非婚同居也没有加以规定。臧铁伟称,从目前情况看,法律上明确规定同居这个问题的时机还不成熟。

“很多人建议写入同居条款,让同居准用婚姻的条款。但问题在于,我们要不要把同居当婚姻一样对待呢?”上述接近全国人大常委会法工委人士表示,适用婚姻规定的核心是适用夫妻共同财产制,但很多当事人之所以选择同居而不结婚,就是因为不希望适用共同财产制。

婚姻法学会一位负责人告诉南方周末记者,同性婚姻入法,其实是非婚同居关系入法的一个变种:“大多数西方国家调整同性伴侣关系都通过两种方式,一种是制定调整非婚同居关系的单行法,一种是将‘婚姻的解释更多元化,承认同性婚姻,然后用婚姻法加以规范。我的判断是,中国将来走的是单行法的路子。”

这位负责人分析说,虽然非婚同居这次未能写入民法典,但社会上呼声已经很大了。“将来制定单行法,是早晚的事。”