BFRP网格-PCM薄面黏贴加固钢筋混凝土板抗弯性能

2020-06-04丁里宁贺卫东汪昕程方吴智深

丁里宁,贺卫东,汪昕,程方,吴智深

(1. 南京林业大学土木工程学院,江苏南京,210037;2. 东南大学土木工程学院,江苏南京,210096;3. 东南大学城市工程科学技术研究院,江苏南京,210096)

对于老化或因外力损伤的混凝土结构,通过加固恢复结构承载力并延长使用寿命具有较大经济效益。传统混凝土结构加固方法通过增大截面、外贴钢板和体外预应力等存在施工困难或耐久性差等不足,而采用纤维增强复合材料(FRP)加固法加固的混凝土结构耐久性好、承载力提升大,在结构加固工程领域已被广泛认可[1]。FRP 加固以外贴FRP 片材为主,常使用环氧类胶黏剂黏结片材与混凝土。对长期在暴露环境下的结构,胶黏剂易发生老化,同时,胶黏剂透气性较差,水分容易滞留在FRP 与混凝土黏结界面而导致黏结界面性能劣化[2]。此外,外贴FRP 片材外露在环境中,其抗冲击性与耐火性差。因此,对防火等级高的结构,加固完成后还需要进行专门的防火处理。FRP网格是连续纤维按一定工艺生产的网格状复合材料制品,一般为正交双向形式[3]。采用FRP网格-PCM薄面黏贴加固可以克服上述外贴FRP片材加固的缺点。该方法采用PCM 作为黏结材料,具有良好的抗老化性、透气性、抗冲击性以及耐火性能,特别适用于恶劣环境。目前,FRP网格作为新建结构的配筋,部分或完全替换钢筋的研究较多[4-6],而作为结构加固材料的研究较少[1,7]。国内外研究以碳纤维复合材料(CFRP)网格为主,系列研究钢筋混凝土构件抗弯加固[8-11]。但现有研究并未系统分析加固技术中各个变量对加固效果的影响,且CFRP网格价格较高,极大地限制了FRP网格-PCM薄面黏贴加固技术的应用推广。由于桥面板结构在承受车辆荷载和腐蚀介质侵蚀作用下发生结构损伤与材料老化,本文采用性价比较高的绿色材料BFRP 网格作为加固材料,研究BFRP 网格与混凝土界面的黏结荷载,并对桥面板的缩尺结构钢筋混凝土单向板进行抗弯加固试验,系统探讨BFRP 厚度、布置方式以及PCM 种类等因素对加固效果的影响。

1 试验方案

1.1 BFRP网格与PCM力学性能测试

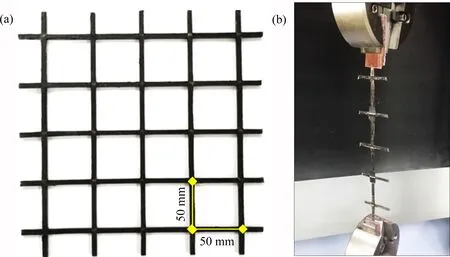

BFRP 网格-PCM 薄面黏贴加固技术中包含BFRP网格与PCM这2种材料,材料的力学性能直接影响结构加固效果。首先,对2种材料力学性能进行测试。FRP 网格由江苏绿材谷新材料公司提供,其相邻两肢间距为50 mm,单肢宽度为4 mm,如图1(a)所示。依据FRP 网格拉伸试验方法[3],分别对厚度为1,3 和5 mm 的BFRP 网格和厚度为3 mm的玻璃纤维(GFRP)网格进行测试,结果如图1(b)所示。

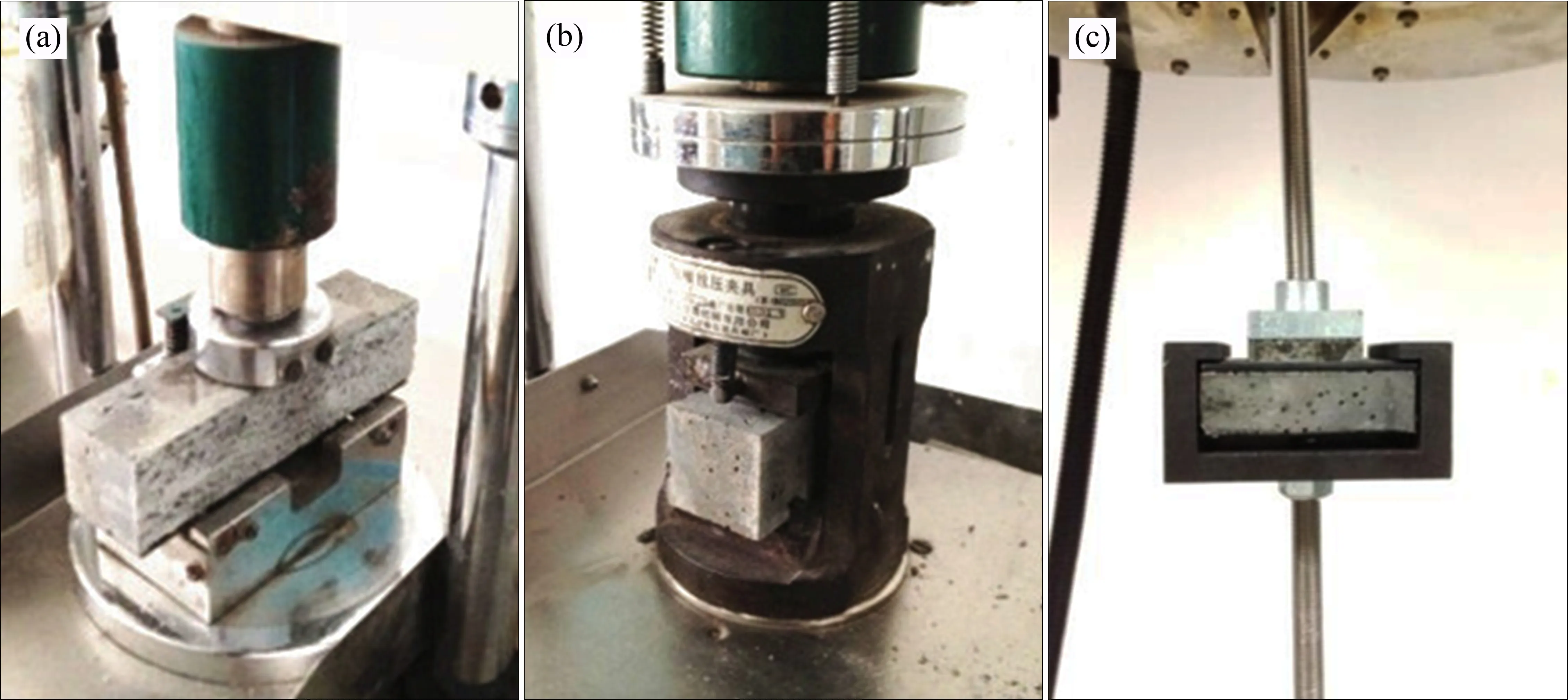

在前期PCM 制备研究的基础上,本研究以水泥、砂、水、聚合物乳液、901胶粉、硅灰、U型膨胀剂、减水剂、消泡剂最优质量配合比为100.0:100.0:20.0:30.0:1.0:10.0:6.0:0.4:0.5制备PCM,其中水泥为P.O52.5,聚合物乳液为丙烯酸酯共聚乳液(NBS)。试验同时选用湖南固特邦公司提供的代号HPM-S 的PCM,在该砂浆中掺入少量短纤维。依据文献[12]对2种PCM分别进行抗折、抗压与正拉黏结测试,如图2所示。

1.2 BFRP网格-混凝土界面黏结荷载试验

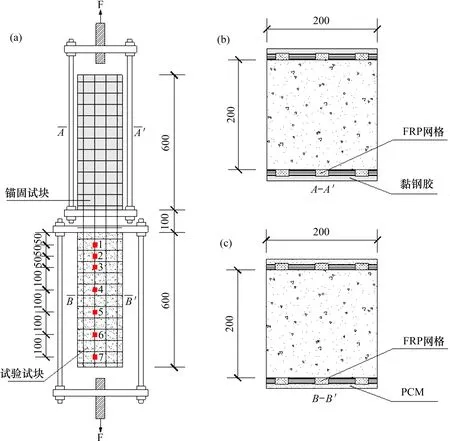

BFRP 网格-PCM 薄面加固层与混凝土黏结界面协同变形是保证结构性能提升的关键。依据文献[13],采用改进的双剪试验测试BFRP 网格与混凝土界面之间的黏结荷载。每个试件包括2个混凝土块,分别作为试验端与锚固端,BFRP网格在两端的黏结长度均为600 mm,如图3 所示。为保证黏结破坏发生在试验端,BFRP网格与锚固端之间采用黏结力更大的TSL-401 黏钢胶。试验端BFRP网格布置7 个应变测点,试验加载速度为0.2 mm/min。

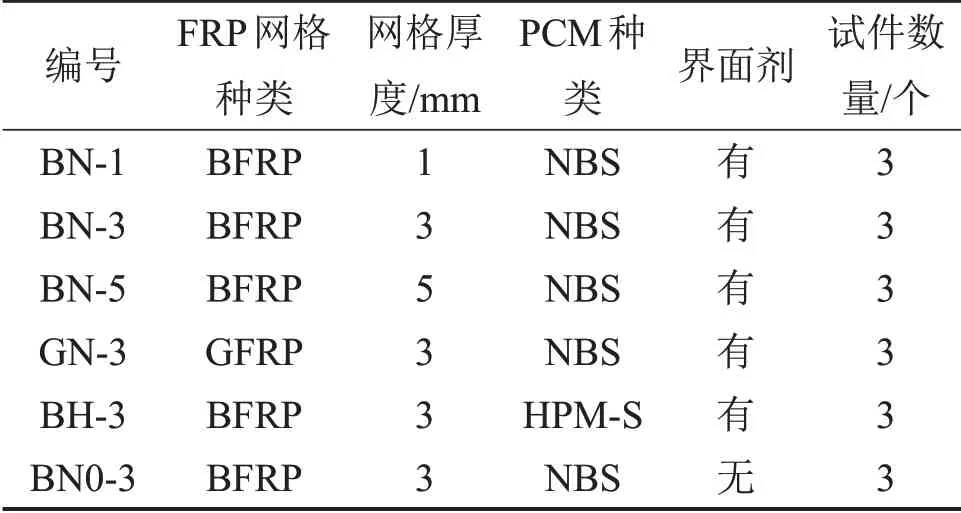

表1所示为双剪试验试件设置。所用混凝土抗压强度为49.6 MPa,混凝土块与FRP 网格黏结的两面经凿毛处理。用于增强FRP 网格与混凝土界面黏结的界面剂由粉料和乳液按3:1 的质量比配置,其中粉料中水泥、粗砂与细砂的质量配比为2:2:1,乳液中水、丙烯酸酯共聚乳液与901胶的质量配比为2.0:0.5:0.9。界面剂涂刷厚度约为0.5 mm。

1.3 FRP 网格加固钢筋混凝土单向板抗弯性能试验

图1 FRP网格制品与性能测试Fig.1 FRP grid product and mechanical properties test

图2 PCM力学性能试验Fig.2 Mechanical properties test of PCM

图3 双剪试验试件及其横截面Fig.3 Double-lap shear test specimen and its transversal section

表1 双剪试验试件设置Table 1 Specimens set for double-lap shear test

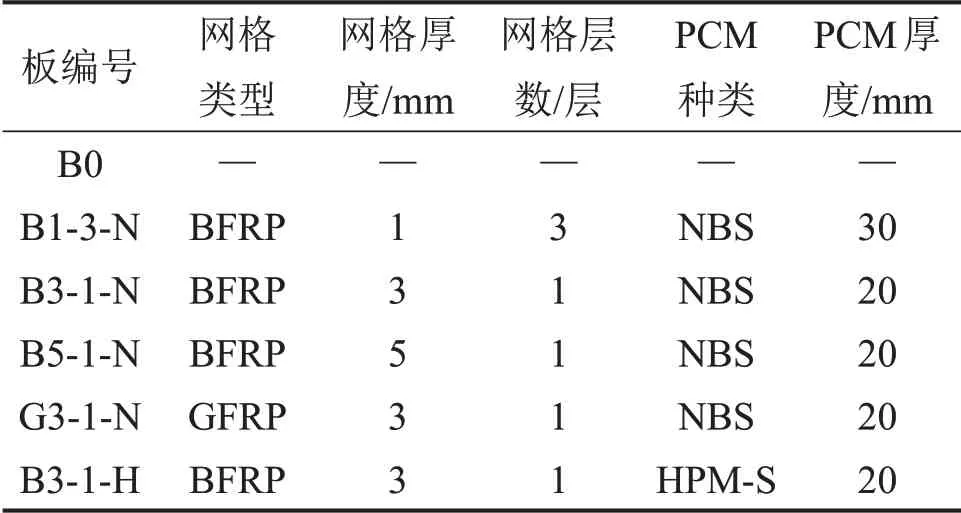

试验共浇筑6 块长度为2 000 mm、宽度为500 mm以及高度为100 mm的钢筋混凝土单向板,如图4 所示。板底部配置4 根直径为8 mm 的纵向钢筋,并配置7 根直径为6 mm 的横向钢筋,保护层厚度为15 mm。 8 mm 钢筋屈服强度为412.6 MPa,极限强度为535.8 MPa,弹性模量为211.9 GPa。6 mm 钢筋屈服强度为319.3 MPa,极限强度为447.4 MPa,弹性模量为212.7 GPa。混凝土抗压强度为33.6 MPa。各板加固方案如表2 所示,基于界面黏结试验结果,纯弯段两侧黏结长度取600 mm。使用3 层1 mm BFRP 网格加固板时,为保证每层网格与PCM 都较好地黏结,相邻网格间距设置为10 mm,因此,PCM 厚度为30 mm,其余加固方式FRP 网格为1 层且PCM 厚度为20 mm,加固的主要工艺如图5所示。纵向钢筋中部、板跨中底部与顶部混凝土表面以及跨中FRP网格表面均设置应变测点。试验采用四点弯曲加载,加载速度为0.2 mm/min,板开裂前每级荷载为1 kN,开裂后每级荷载为2 kN。

图4 钢筋混凝土板加载与加固方法Fig.4 Loading and strengthening methods of RC slabs

表2 试验试件加固方案Table 2 Strengthening schemes of test specimens

2 结果与讨论

2.1 FRP网格与PCM力学性能

FRP网格力学性能测试结果如表3所示。根据网格单肢横截面积可计算网格抗拉强度fg与弹性模量Eg。为避免网格表面缺陷引起的单肢横截面积测量误差,也可根据网格单肢横截面纤维面积计算网格抗拉强度ff与弹性模量Ef,从而更准确地表征网格的力学性能[3]。由表3 可见:随着BFRP 网格厚度增加,抗拉强度不断降低,这是由于网格经纬向纤维纱含量随网格厚度增加而逐步增大,不同束纤维纱协同变形能力下降;与相同厚度的BFRP 网格相比,GFRP 网格抗拉强度与弹性模量较小,这是因为玻璃纤维本身强度与弹性模量低于玄武岩纤维,且单束玻璃纤维纱含丝多导致树脂基体难以浸润,因此,GFRP网格强度与弹性模量较低。表4 所示为PCM 的力学性能测试结果。由表4 可见:2 种PCM 抗折与正拉黏结强度相近,但NBS抗压强度高于HPM-S的抗压强度。

2.2 BFRP网格-混凝土界面黏结性能

2.2.1 破坏模式

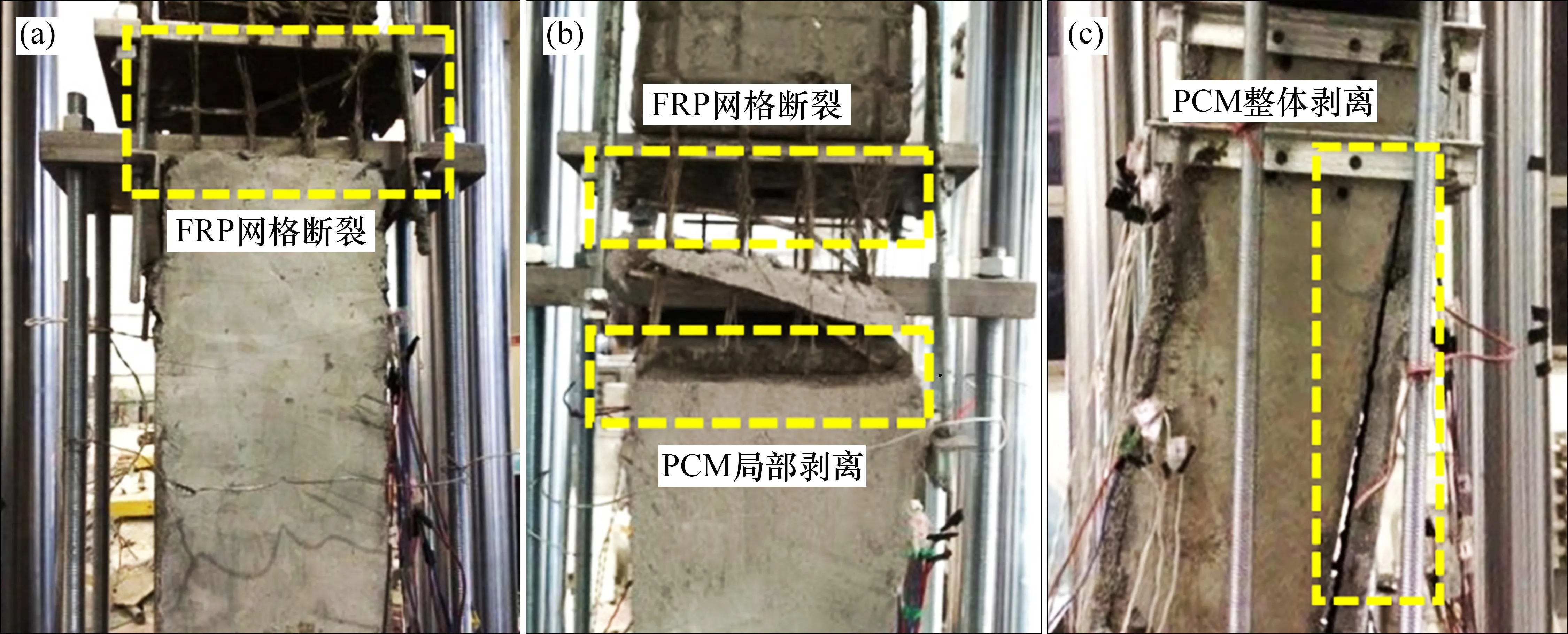

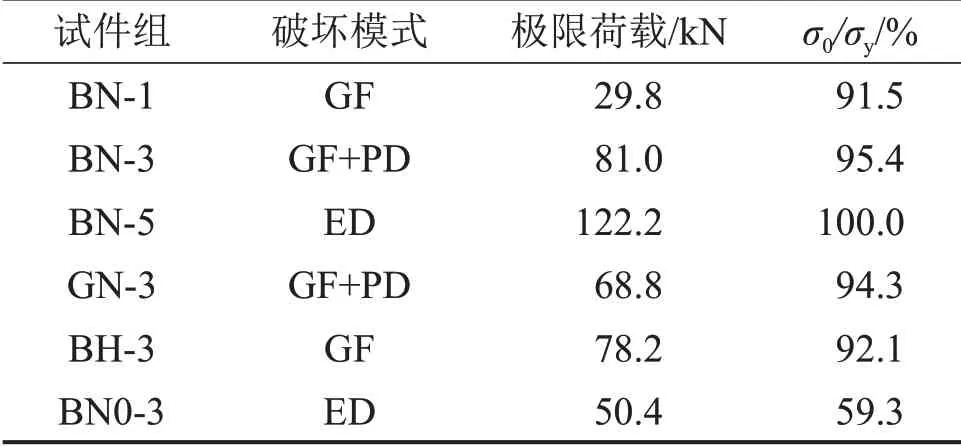

FRP 网格-混凝土界面破坏模式有3 种:1)整体PCM 剥离(ED);2)部分PCM 剥离(PD);3)FRP网格断裂(GF)。图6所示为双剪试验试件典型破坏模式,表5 所示为BFRP 网格-混凝土界面黏结测试结果。由图6 和表5 可见:试件BN-1 出现FRP网格断裂;试件BN-3 与GN-3 出现网格断裂,且荷载端部分PCM发生剥离;试件BH-3出现网格断裂,荷载端附近的PCM 并未大面积剥离,仅出现多条细小的横向裂纹,这是由于PCM(HPM-S)中有短纤维而表现出更好的抗裂性能;试件BN-5与BN0-3 均发生整体剥离,其中BN-5 已基本发挥强度,而BN0-3 剥离时应变仅为极限应变的59.3%,这表明虽然BFRP网格与混凝土表面有一定黏结强度,但并不足以使BFRP 网格抗拉强度完全发挥。BN-3破坏时网格应变为极限应变的95.4%,因此,按照本研究配制的界面剂能增强FRP 网格与混凝土界面之间的黏结,进一步发挥FRP 网格的高强性能。

2.2.2 有效黏结长度

图5 FRP网格加固钢筋混凝土板工艺流程Fig.5 Technological processes of RC slabs strengthened with FRP grid

表3 FRP网格的力学性能测试结果Table 3 Mechanical properties test results of FRP grid

表4 PCM力学性能测试结果Table 4 Mechanical properties test results of PCMMPa

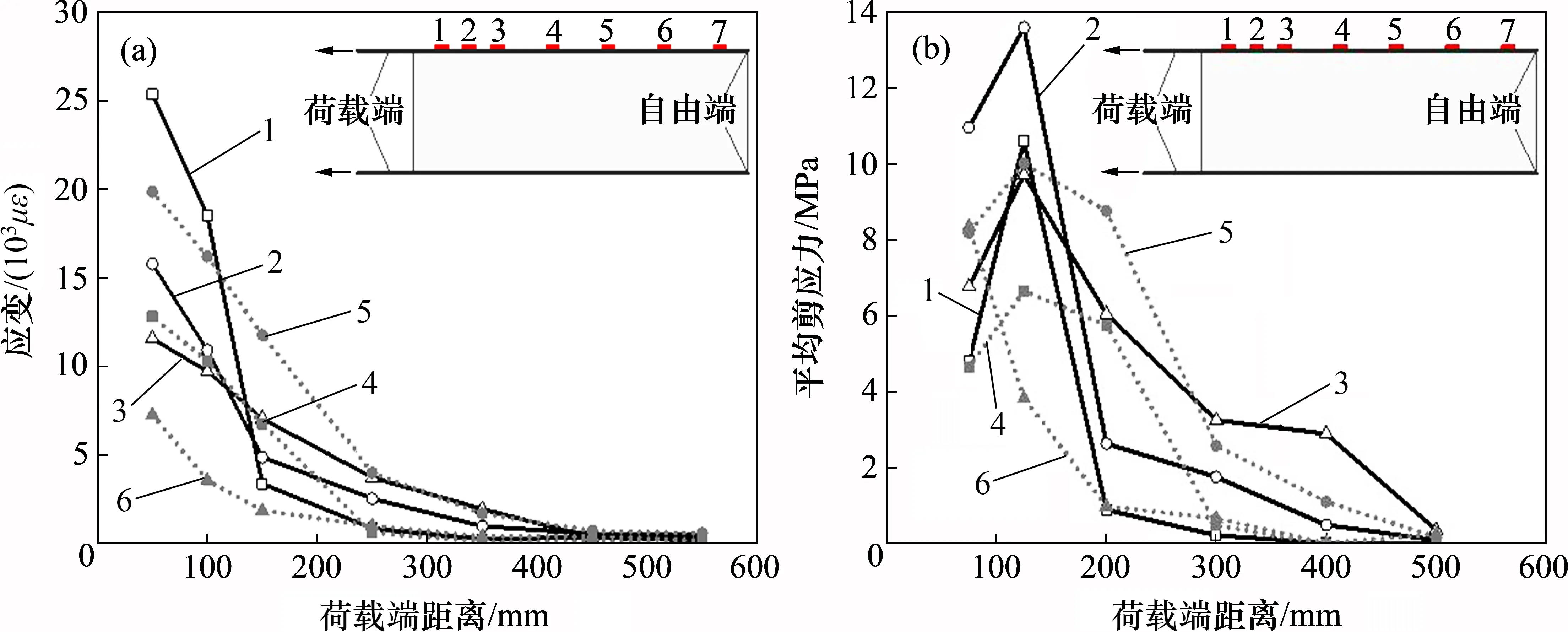

图7 所示为应变与平均剪应力分布。由图7(a)可见:应变随着与荷载端距离增加而不断减小,直至趋近于零,因此,网格发挥作用的长度有限,即存在有效黏结长度。依据纤维布或FRP 板与混凝土界面剪应力的求解方法(见式(1)),可得FRP网格与混凝土界面之间的平均剪应力分布[14-15]。

式中:τ为2 个应变测点间网格的平均剪应力;Ef为网格弹性模量;x为2个应变测点间的距离;Δεf为2个应变测点的应变差。

极限荷载下界面平均剪应力与距荷载端距离的关系如图7(b)所示。由图7(b)可见:加载初期,平均剪应力随着与荷载端距离增加而不断减小,直至趋近于零;当PCM 所受拉应力大于其抗拉强度时,砂浆表面出现垂直于受力方向的微裂纹,荷载增大微裂纹宽度逐渐扩大,形成贯穿裂缝后荷载端PCM 发生剥离,平均剪应力峰值由荷载端向自由端移动;试件BN0-3 因未涂刷界面剂而发生整体剥离,其界面平均剪应力峰值并未移动;随着BFRP 网格厚度增加,网格的横截面刚度增大,平均剪应力传递长度增加。

图6 双剪试验试件典型破坏模式Fig.6 Typical failure modes of specimens in double-lap shear test

表5 BFRP网格-混凝土界面黏结试验结果Table 5 Interfacial bond test results of BFRP grid and concrete

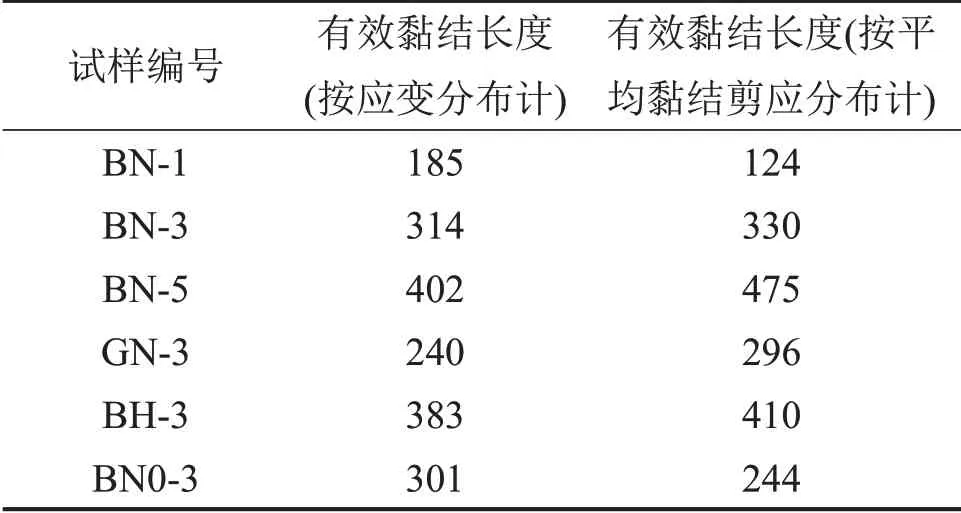

本研究试验变量较少,仅能依据应变与平均剪应力分布分析FRP 网格与混凝土间有效黏结长度。2种方法均以极限荷载下,荷载端到应变与平均剪应力减小为10%时对应位置的长度作为有效黏结长度[16],分析结果见表6。由表6 可见:采用BFRP 网格-PCM 薄面黏贴加固法时,对1,3 和5 mm BFRP 网格的有效黏结长度可分别取200,400和500 mm,并根据需要取一定的安全系数,这能在充分发挥BFRP网格强度的同时获得最佳的经济效果。

与玄武岩纤维布/BFRP 板-混凝土界面黏结相比[17-19],BFRP 网格应变由荷载端到自由端下降更缓,应变传递范围更大且平均剪应力峰值更高。因此,在相同条件下,BFRP 网格-混凝土界面可以承受更大荷载,从而表现出更好的黏结性能。

2.3 FRP网格加固钢筋混凝土单向板抗弯性能

2.3.1 破坏模式

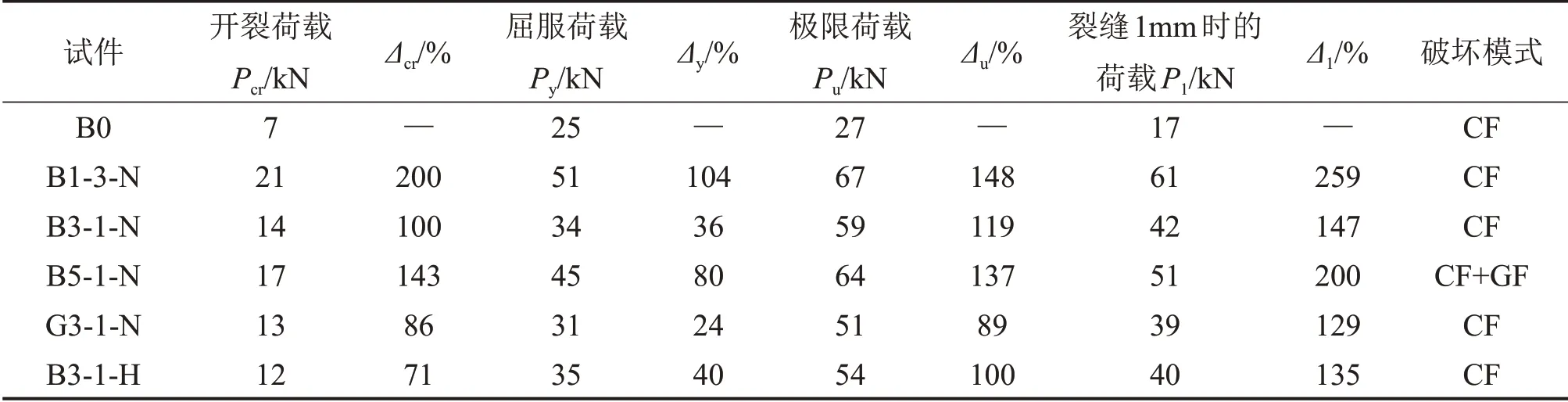

板达到极限承载力时破坏模式有2种:1)板顶部混凝土压碎(CF);2)FRP网格拉断(GF)。钢筋混凝土板破坏模式如图8所示,表7所示为钢筋混凝土板特征荷载与破坏模式。由表7可见:与未加固板B0 相比,加固后板的各特征荷载都明显提升;BFRP 网格与GFRP 网格的弹性模量较低,依据等效截面计算构件开裂荷载的方法[20],BFRP 网格与GFRP网格对提升板的开裂荷载贡献很小,开裂荷载提升的原因是PCM增大了板的刚度;板B1-3-N加固时PCM 厚度为30 mm,而其他板加固时PCM厚度为20 mm,所以,板B1-3-N 的刚度提升幅度最大,其开裂荷载相比未加固板增大2倍;极限荷载时,由于3 mm BFRP 网格与GFRP 网格均未发生断裂,而2种网格截面刚度相差不大,因此,板B3-1-N与板G3-1-N加固效果相近。

2.3.2 板试件弯曲裂缝发展

图9 所示为钢筋混凝土板荷载-最大裂缝宽度曲线。由图9可见:加固后板的最大裂缝开展速度明显比对比板B0 的小,这是由于加固板开裂后FRP 网格抑制了裂缝的进一步发展。相比板B3-1-N 与板B5-1-N,在同样荷载下,板B1-3-N 的最大裂缝宽度最小,因此,分层布置3 层1 mm BFRP网格比布置1层3 mm或5 mm的BFRP网格更有利于限制板的裂缝宽度。板B0,B1-3-N,B3-1-N,B5-1-N,G3-1-N 和B3-1-H 纯弯段内裂缝的平均间距分别为194,87,92,85,91和45 mm。其中使用PCM(NBS)加固的板裂缝平均间距为90 mm 左右,而使用PCM(HPM-S)加固的板裂缝平均间距为45 mm,裂缝更加细小,这是因为PCM(HPM-S)中加入了许多短纤维,提高了PCM的抗裂性能。

图7 双剪试件应力与平均剪应力分布Fig.7 Distributions of strain and average shear stress of double-lap shear test specimens

表6 BFRP网格-混凝土界面有效黏结长度Table 6 Effective bond length of the interface between BFRP grid and concrete mm

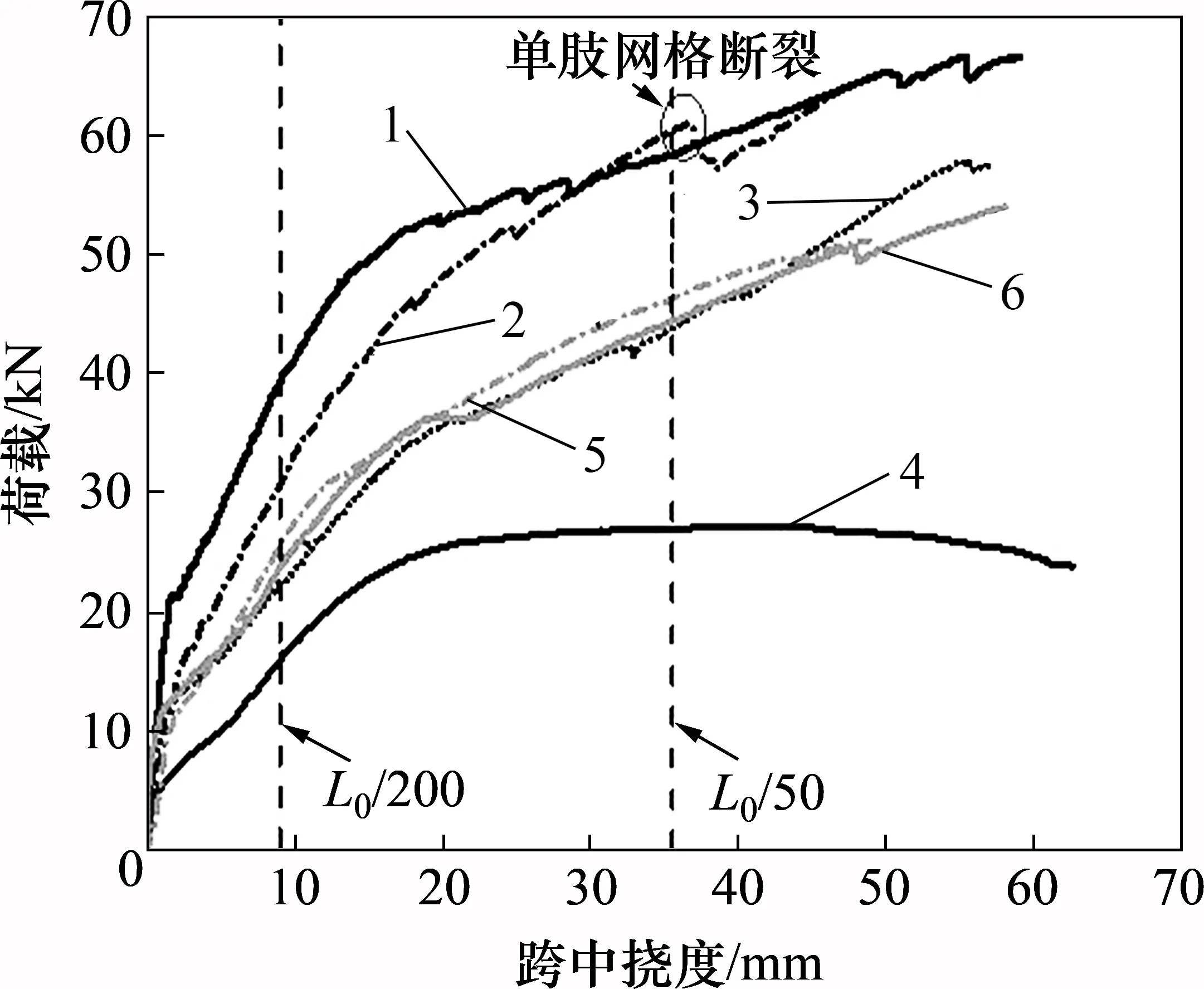

2.3.3 荷载-挠度关系与截面刚度

钢筋混凝土板跨中荷载-挠度曲线如图10 所示。由图10 可见:板的开裂前荷载与跨中挠度呈线性关系;达到开裂荷载后,板纯弯段内开始出现弯曲裂缝,板的整体刚度逐渐减小;加载至屈服荷载时,板的整体刚度再次下降,刚度呈现明显的三段式变化。相比于板B0,由于板底部FRP网格发挥作用,加固板屈服后的刚度得到显著提升。

钢筋混凝土板作为受弯构件,其正常使用极限状态下挠度限值为跨度L0的1/200[21],承载力极限状态下挠度限值为跨度L0的1/50[22];当挠度为L0/200 时,板B1-3-N 与板B5-1-N 承载力分别提升148%与94%,而板B5-1-N 屈服后刚度大于板B1-3-N屈服后刚度;当挠度为L0/50时,板B1-3-N与板B5-1-N 承载力分别提升266%与279%,但由于板B5-1-N加载至60 kN时单肢BFRP网格发生断裂,达到承载力极限状态后继续加载时,其承载力低于板B1-3-N的承载力。

板B5-1-N 中5 mm BFRP 网格断裂的原因主要为:1)网格经向与纬向交点处纤维体积分数为其他部分的2 倍,虽然5 mm BFRP 网格与1 mm BFRP网格在交点处纤维体积分数均为90%,但纤维总体积分数更高的5 mm网格中的纤维丝更容易受力不均,产生应力集中而发生节点破坏;2)相比于1 mm BFRP网格,5 mm网格厚度较大,具备更大截面刚度,在承受荷载时,网格中不同单肢较难协调而易引起单肢网格应力过大,使纤维提前断裂。

板B1-3-N 的各特征荷载均比板B3-1-N 的高,原因为3层1 mm的BFRP网格在PCM中分层放置,每层间距10 mm,与单层BFRP 网格紧贴板底相比,放置3 层BFRP 网格合力作用点离中性轴更远,在同样的挠度下,3 层BFRP 网格应力应变更大,有利于进一步提升板的承载性能。

图8 钢筋混凝土板破坏模式Fig.8 Failure modes for reinforced concrete slabs

表7 钢筋混凝土板特征荷载与破坏模式Table 7 Characteristic load and failure mode of RC slabs

图9 钢筋混凝土板荷载-最大裂缝宽度曲线Fig.9 Load-maximum crack width curves of RC slabs

图10 钢筋混凝土板荷载-跨中挠度曲线Fig.10 Load-midspan deflection curves of RC slabs

板B3-1-N、B3-1-H与G3-1-N在以挠度控制的正常使用极限状态L0/200 与承载力极限状态L0/50时荷载-挠度曲线差异很小,这表明加固采用力学性能相近的PCM(NBS)与PCM(HPM-S)时,虽然PCM(HPM-S)加固后的板表现出更好的抗裂性能,但对承载性能影响不大。此外,在板破坏模式为顶部混凝土压碎时,弹性模量相近的BFRP网格与GFRP网格加固效果基本一致。

2.3.4 板跨中混凝土、钢筋和FRP网格应变

板跨中顶部混凝土应变与跨中钢筋应变随荷载的变化如图11(a)所示。由图11(a)可见:跨中顶部混凝土应变随荷载增加大致呈线性增大,极限荷载时顶部混凝土压应变在3 000~3 500με。跨中钢筋在板受弯开裂前应变较小,屈服前钢筋应变缓慢增长,钢筋应变达到2 000με左右时发生屈服后,应变增大速度加快,应变呈现三段式分布。

图11(b)所示为荷载与跨中FRP 网格应变的关系。由图11(b)可见:板开裂之前FRP 网格应变较小,开裂后FRP 网格应变逐渐开始增大,所以,直接外贴FRP 网格加固时存在加固效果滞后;当板达到屈服荷载时,FRP 网格应变为5 000με左右,约为极限应变(22 000με)的23%;当达到极限荷载时,FRP 网格应变为18 000με左右,约为极限应变的82%,因此,板屈服前FRP 网格贡献较小,对板正常使用状态下的性能提升少,这是BFRP 网格和GFRP 网格弹性模量低所致。采用预应力FRP 网格加固技术,使FRP 网格提前开始发挥作用,避免加固效果滞后的缺陷。

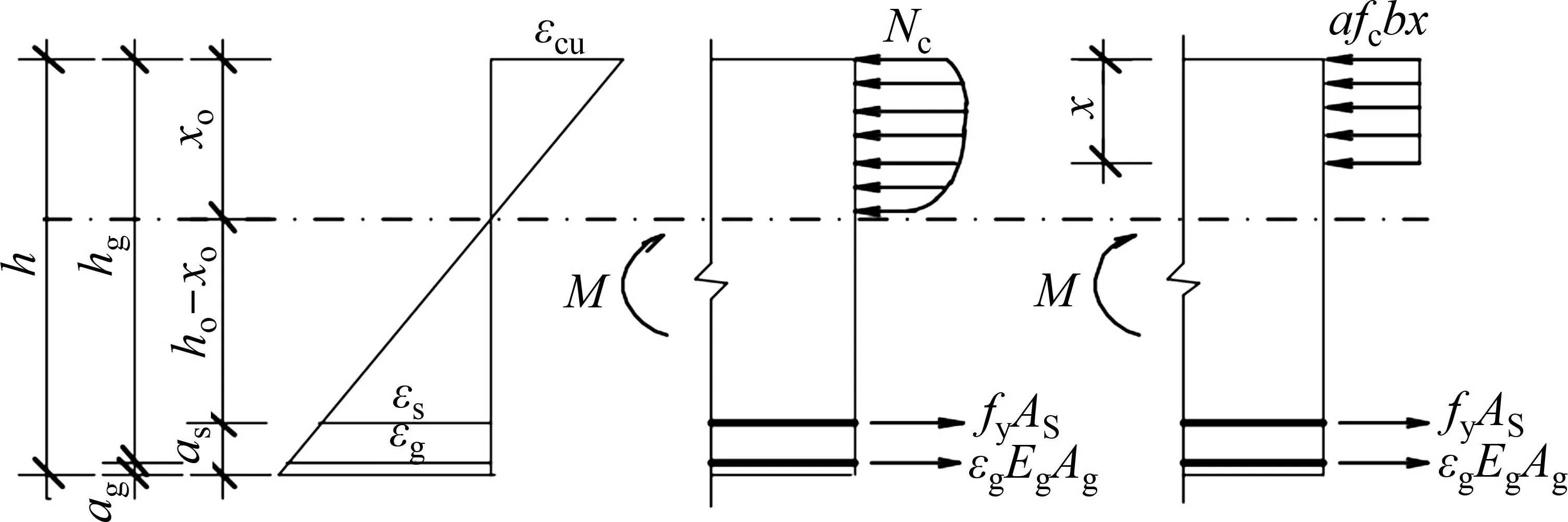

2.3.5 FRP 网格加固钢筋混凝土板抗弯承载力计算

试验中仅板B5-1-N 出现网格断裂现象,但所有板最终均为跨中顶部受压区混凝土压碎。以受压区混凝土压碎,且以纵向受力钢筋屈服计算钢筋混凝土板的正截面抗弯承载力,依据平截面假定与正截面受弯承载力计算简图,如图12所示。

由力平衡条件得

式中:fc为混凝土抗压强度;b为板截面的宽度;x为等效矩形应力图形中混凝土受压区高度;fy为钢筋抗拉屈服强度;As为钢筋截面面积;εg为FRP网格拉应变;Eg为FRP网格弹性模量;Ag为网格截面面积;α和β为系数,分别取1.0 和0.8;x0为混凝土受压区高度。

由几何关系得

图11 混凝土、钢筋和FRP网格应变荷载-应变曲线Fig.11 Load-strain curves of concrete,reinforcement and FRP gird

图12 钢筋混凝土板截面等效应力分布图Fig.12 Equivalent stress distribution of RC slab section

式中:hg为FRP 网格形心到混凝土受压边缘的距离;εcu为混凝土极限压应变,取0.003 3。

结合式(2)~(4)得x和x0。根据力矩平衡条件,板的极限弯矩Mu和极限荷载Pu计算公式分别为

式中:h0为截面有效高度;L0为板跨度。

表8 所示为板极限荷载试验值与理论值对比,结果表明上述计算方法能较好预测加固后板的极限承载力,且具有一定安全储备。基于该计算方法,可以预测在保证界面可靠黏结时,增加网格用量能对大尺寸试件实现相同的弯曲性能提升。

表8 极限荷载试验值与理论值对比Table 8 Comparisons between experimental and theoretical values of ultimate load

3 结论

1)与玄武岩纤维布/BFRP 板-混凝土界面黏结相比,在相同条件下,BFRP 网格-混凝土界面黏结性能更好。1,3 与5 mm BFRP 网格的有效黏结长度分别为200,400和500 mm,利用有效黏结长度进行加固设计可充分发挥FRP 网格的高强特性并获得最佳的经济效果。

2)加固时应尽量选择厚度较小的网格,通过多层布置提升加固效果。但无论单层还是多层布置,BFRP网格加固钢筋混凝土板均存在加固效果滞后问题。

3)在PCM 中加入短纤维明显减小最大裂缝宽度与裂缝平均间距,但对正常使用状态与极限承载力状态下板的承载性能影响较小。此外,当PCM 强度满足加固规范时,其抗压强度对极限承载力影响不明显。

4)BFRP网格加固钢筋混凝土板一般发生跨中混凝土压碎,在这种破坏模式下,传统钢筋混凝土构件抗弯承载力计算方法适用于BFRP网格加固后钢筋混凝土板的承载力计算,且具有一定安全储备。