桡动脉与股动脉入路模拟冠脉造影术患者和术者辐射剂量比较

2020-06-01邓云鹏白晟遥范煜东杨兴胜

邓云鹏,白晟遥,范煜东,杨兴胜,吴 迪

随着介入器械的不断更新,经桡动脉行冠状动脉造影术日臻成熟。它以其出血并发症少、创伤小等优点越来越被术者认可[1,2]。与此同时,有学者提出因桡动脉入路不如股动脉入路顺畅,而且经桡操作时术者需更加靠近X线球管,故选择前者会增加术者和患者的辐射剂量。随后,国内外的一些临床实验对此进行了研究,但由于穿刺点、术者站立位置等变异较大而得出的结果不尽相同。本实验利用同一拟人体模模拟真实患者,排除了上述干扰因素的影响,能更好的客观评价不同入路行冠状动脉造影术中术者和患者受照剂量的差别。

1 材料与方法

1.1 实验材料和仪器设备

1.1.1 人体等效体模 使用由中国核辐射研究与四川成都医疗器械公司共同研制的人体等效体模,体模由特殊材料制成,与正常人体相应组织密度一致,分为头颈、胸腹、腹臀共三段。

1.1.2 皮肤辐射剂量仪 由Unfors公司研制开发的Unfors EDD-30指导型直读式剂量仪[2],采用独特的球面辐射响应,在很低的剂量水平上对真实剂量呈现良好线性性能和剂量准确性特点,可对身体任何部位进行剂量评估,准确度可达±6%,剂量探测范围10nSv-9999Sv。根据剂量仪测得的数值Hx乘以转换系数(K=1.2)可得出皮肤当量剂量,用Hp(0.07)表示,公式如下:Hp(0.07)=vHx

1.1.3 冠脉造影机 荷兰飞利浦公司生产的Allura Xper FD10数字平板血管造影机,随机自动记录DAP、AK、透视时间等。本实验透视均使用低射线量模式,附加滤过为0.4 mm铜+1 mm铝当量,脉冲频率设置为15帧/s,影像增强器区域为20 cm,射线焦点距影像增强器(SID)100 cm,焦皮距为60 cm,X线球管位于床下,随机配置折叠式铅制挡板和悬挂式铅屏(0.5 mmPb当量)。

1.2 方法 根据不同造影入路(均为右侧入路),实验分为TFI和TRI实验组,根据不同测量位置和不同辐射防护措施,TFI组内进一步分为TFI1-TFI4四个亚组,TRI组内进一步分为TRI1-TRI8八个亚组。TFI1、TFI2组分别模拟TFI时术者左手在穿刺点上方和在穿刺点上方后移15 cm进行操作时所受皮肤辐射剂量,实验时分别将剂量仪安放在穿刺点及后移15 cm处并记录读数。股动脉穿刺点距射线束焦点41 cm,后移15 cm后为56 cm。TFI3、TFI4组分别模拟有无铅屏防护TFI时术者胸部剂量,术者站立位距射线束焦点100 cm(AP位时),实验时将剂量仪安放在术者站立位、距地面1.4 m高度处记录读数[3,4]。TRI1、TRI2组分别模拟TRI时术者左手在穿刺点上方和在穿刺点上方后移15 cm进行操作时所受皮肤辐射剂量,实验时分别将剂量仪安放在穿刺点及后移15 cm处并记录读数。桡动脉穿刺点距射线束焦点46 cm,后移15 cm后为61 cm。TRI3、TRI4组分别模拟TRI1、TRI2组放置桡动脉专用辐射防护设备后左手皮肤辐射剂量比较[4-6]。TRI5、TRI6、TRI7、TRI8组分别模拟有桡动脉专用辐射防护设备及铅屏、有桡动脉专用辐射防护设备无铅屏、有铅屏无桡动脉专用辐射防护设备、无铅屏无桡动脉专用辐射防护设备条件下术者胸部辐射剂量。术者站立位距射线束焦点91 cm(AP位时),实验时将剂量仪安放在术者站立位、距地面1.4 m高度处记录读数。整个实验使用同一体模模拟患者,左冠造影体位依次为左前斜40°+头位25°,正位+头位25°,右前斜25°+头位25°,右前斜25°+足位25°,左前斜40°+足位30°,右冠造影体位依次为左前斜45°,正位+头位25°,每个体位造影时间均为3 s,体位之间透视调整时间均为3 s,每组调整7次,使用机器预设程序自动调节造影体位并控制透视及造影时间,每组数据重复测量10次[5-7]。

2 结 果

2.1 TFI组内比较 TFI2组总剂量、透视累计剂量、造影累计剂量较TFI1组均降低了近63%(P<0.05)。TFI3组总剂量、透视累计剂量、造影累计剂量分别较TFI4组均降低了近78%,差异有统计学意义(P<0.05,表1)。

2.2 TRI组内比较 TRI2组总剂量、透视累计剂量、造影累计剂量分别较TRI1组降低了24%、33%、22%(P<0.05);TRI4组总剂量、透视累计剂量、造影累计剂量分别较TRI3组降低了近45%(P<0.05);TRI3组较TRI1组相比,以上指标分别降低了近55%(P<0.05);TRI5组和TRI8组相比,以上指标分别降低了近87%(P<0.05);TRI6组、TRI7组与TRI8组相比,上述指标分别降低了69%、61%、70%(P<0.05)和68%、72%、68%(P<0.05);TRI5组与TRI6组相比,以上指标分别降低了48%、65%、44%(P<0.05);TRI5与TRI7相比,以上指标分别降低了近51%。见表1。

2.3 TFI与TRI组间比较 TFI1总剂量、透视累计剂量、造影累计剂量与TRI1组相比,分别降低了84%、80%、85%(P<0.05);TFI3组与TRI7组相比,以上指标分别降低了59%、51%、58%(P<0.05);TRI5组较TFI3组相比,总剂量及造影累计剂量分别降低了17%(P<0.05),透视累计剂量无统计学差异(P>0.05,表1)。

亚组辐射剂量TotalFluCineTFI16.51±0.601.30±0.905.20±0.50TFI22.56±0.220.49±0.042.07±0.18TFI31.34±0.050.17±0.011.17±0.05TFI45.85±0.180.80±0.025.05±0.16TRI141.42±4.086.71±0.4834.71±3.63TRI231.15±2.134.45±0.1926.70±1.97TRI319.29±0.632.79±0.0916.49±0.60TRI410.67±0.521.66±0.089.01±0.44TRI51.57±0.130.17±0.031.40±0.12TRI63.01±0.050.49±0.012.52±0.04TRI73.14±0.260.34±0.022.79±0.24TRI89.80±0.171.26±0.038.54±0.16

2.4 不同体位对辐射剂量的影响

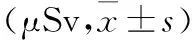

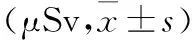

2.4.1 对患者辐射剂量的影响 整个造影过程中,产生DAP、AK值最大的3个体位依次是左前斜40度+足位30度、左前斜40度+头位25度和左前斜45度,均为左前斜体位,与右前斜体位相比差异明显(P<0.001[10],表2)。

体位辐射剂量DAP(mGycm2)AK (mGy)11199.8±181.228.2±4.32764.2±46.818.1±1.23568.1±52.213.4±1.34824.0±39.819.5±1.051366.3±73.132.6±1.86956.0±26.423.0±0.87727.1±59.717.3±1.3

2.4.2 对术者辐射剂量的影响

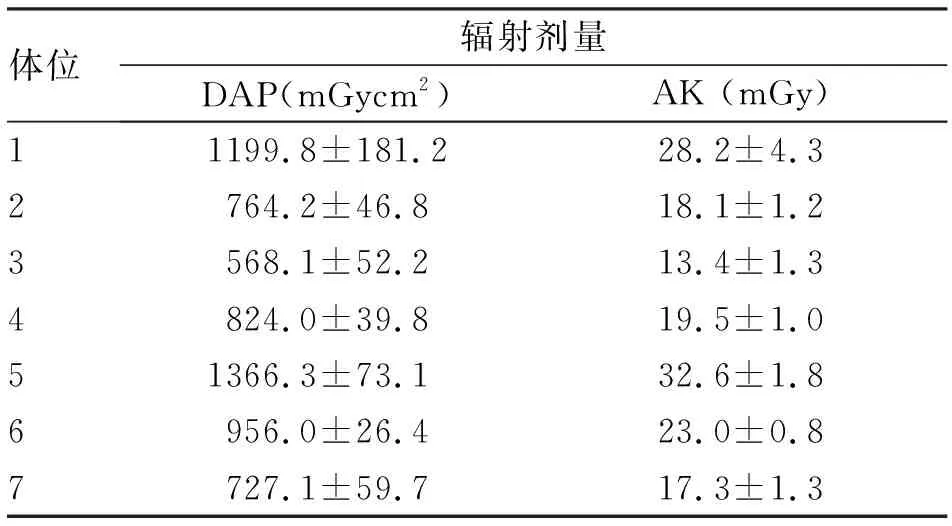

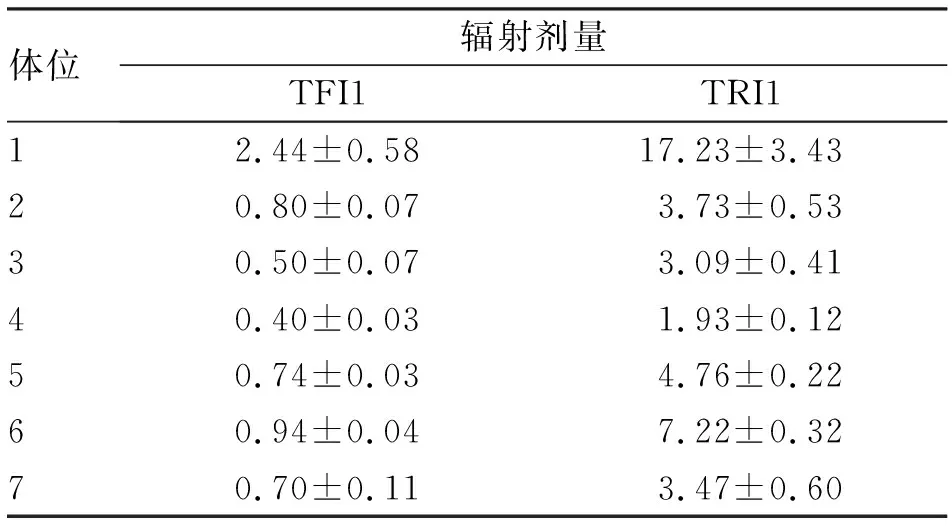

2.4.2.1 对术者左手部辐射剂量的影响 7个体位TRI1较TFI1分别增加了590%、360%、510%、380%、550%、680%、390%的辐射剂量(P<0.001,表3)。

体位辐射剂量TFI1TRI112.44±0.5817.23±3.4320.80±0.073.73±0.5330.50±0.073.09±0.4140.40±0.031.93±0.1250.74±0.034.76±0.2260.94±0.047.22±0.3270.70±0.113.47±0.60

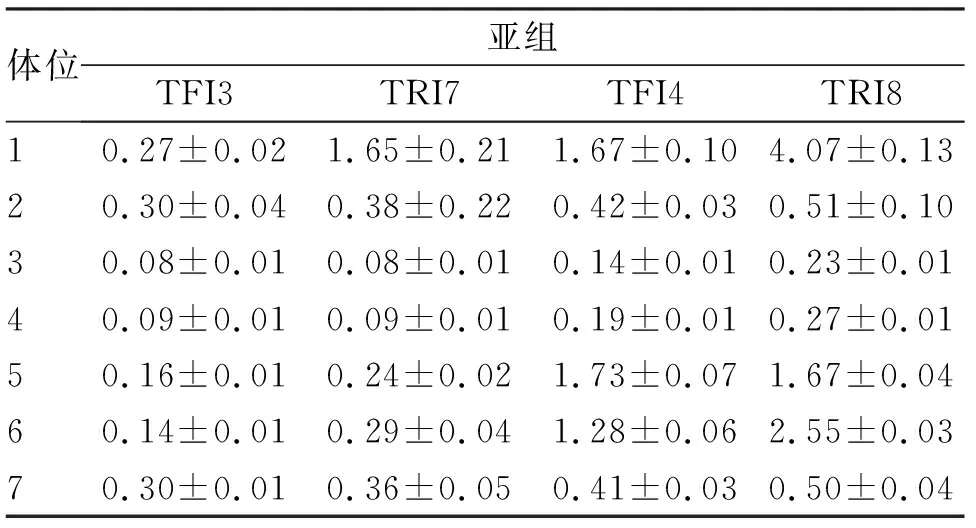

2.4.2.2 对术者胸部辐射剂量的影响 TRI8组较TFI4组相比,7个体位分别增加了160%、20%、50%、50%、5%、100%、20%的辐射剂量(P<0.05); TRI7组较TFI3组相比,7个体位分别增加了520%、30%、5%、10%、50%、110%、20%的辐射剂量(P<0.05,表4)。

体位亚组TFI3TRI7TFI4 TRI810.27±0.021.65±0.211.67±0.104.07±0.1320.30±0.040.38±0.220.42±0.030.51±0.1030.08±0.010.08±0.010.14±0.010.23±0.0140.09±0.010.09±0.010.19±0.010.27±0.0150.16±0.010.24±0.021.73±0.071.67±0.0460.14±0.010.29±0.041.28±0.06 2.55±0.0370.30±0.010.36±0.050.41±0.030.50±0.04

3 讨 论

随着介入医学的迅猛发展,经桡动脉行冠状动脉造影术以其出血并发症少、患者感觉舒适的诸多优势越来越被国内外接受,这在国外的几项大规模随机临床实验中早已得到验证[11-13]。与此同时,国外有学者提出经桡动脉行冠状动脉造影术较传统方法相比因操作时间的延长而增加术者和患者的X线辐射,随即包括CARAFE研究在内的几项临床研究也证实了以上观点[14-16]。但上述实验均为单中心研究,穿刺点位置变异很大[17],而且是通过患者辐射剂量来粗略估计术者受照剂量。本实验使用体模模拟患者,通过皮肤辐射剂量仪记录术中术者皮肤受照剂量,在各组间术者、患者、操作时间、投照体位等均无差别的条件下比较两途径行冠状动脉造影术中术者辐射剂量,这在国内外尚属首次。

冠脉造影术中患者主要接受X线直接透射,所受辐射量除了与自身体型特征相关外,主要与术者的操作习惯和操作时间有关[18]。事实证明,随着介入器械的更新和介入医师操作水平的不断提高,除特殊病例外,经桡动脉行冠状动脉造影术也可以像经股动脉途径一样操作顺畅而不明显增加透视时间。可以理解为造成患者辐射剂量差异的原因与途径本身并不直接相关,而与术者的操作密不可分。理论上说,同一个操作者对同一个患者使用两种不同入路行冠状动脉造影术,患者两次受照剂量应该不会有明显差异。但实际上,术者不可能为了研究两者的差异而对同一真实患者分别经两入路行冠脉造影。而本实验使用体模模拟患者,可以克服上述局限性,得出更加客观的结论。

关于术者的受照剂量,本实验得出,经桡动脉行冠脉造影较经股动脉途径相比,其手部剂量及胸部剂量分别增加530%、140%,这一差异应该引起关注。不论何种入路操作,术者的左手最贴近放射源,而且造影全过程均暴露在射线下,得不到防护裙和铅屏保护,很容易造成皮肤损伤。TRI较TFI相比,术者站立位一般更靠近射线束焦点。本实验模拟桡动脉穿刺点距射线束焦点46 cm,股动脉穿刺点距射线束焦点40 cm,可见桡动脉穿刺点较股动脉穿刺点相比并不更靠近射线束焦点。产生如此大差别的原因何在?本实验根据我中心的经验,采用7个固定体位完成造影。如表4所示,7个体位TRI1较TFI1分别增加了至少360%的辐射量。在这7个造影体位下,X线球管和影像增强器位置发生了改变,导致经桡操作时左手明显靠近射线束焦点;另外,TRI时术者左手不仅接受患者与影像增强器之间的散射,而且还接受一部分能量更高的X线管球与患者背部之间的散射,这可能是造成两者辐射剂量差异巨大的重要原因。本实验还发现,无论经股操作还是经桡操作,术者左手后移15 cm后辐射剂量均有所降低,但后者降低幅度不如前者显著,这与上述原因也明显相关,提示术者在术中应尽可能使左手远离穿刺点,经桡操作更应该加强手部防护。

X线防护设备在介入操作中必不可少,其中包括铅裙、悬挂式铅屏,有文献报道,上述两种设备的正确使用能减少绝大多数X线辐射[19]。无论经股操作还是经桡操作,悬挂式铅屏的防辐射作用都是不容小觑的。我们在研究铅屏对术者胸部的辐射防护时发现,无论何种入路操作,铅屏的使用至少可以降低60%的辐射剂量。由此可见,铅屏的使用可以大幅度降低操作者的辐射剂量。近年来,随着经桡动脉介入手术的不断推广,桡动脉专用防护的引进令人兴奋。在分析表1数据时我们发现,此护具对术者左手的保护使得辐射剂量降低了55%,而对术者胸部辐射剂量更是降低了69%之多,这足以说明桡动脉专用护具的防辐射作用是确切的,甚至要好于悬挂式铅屏。TRI5与TRI8相比的结果显示,铅屏配合桡动脉专业护具的使用可以使术者胸部辐射剂量降低87%。由此可见,经桡操作时两种防护措施同时使用才能达到最佳防护效果。另外,在桡动脉护具的防护下,TRI时术者胸部剂量仅较经股动脉途径增加20%,而这一数值在不使用桡动脉专用防护情况下为140%,也就是说,TRI时两种防护措施的共同使用几乎可以弥补经桡操作时紧贴球管给术者胸部带来的辐射伤害。遗憾的是,这么好的防护用具在国内很少应用[20]。那么这一护具的使用会不会增加患者的辐射剂量呢?理论上讲,凡是加在患者体表的物体都会增加X线的透射厚度,况且这一护具是铅制的。为此,笔者在使用皮肤辐射剂量仪记录术者辐射剂量的同时还记录了造影机上的一些数据(DAP、AK),我们的结果是护具的引入并不明显增加DAP和AK值,这和国外相关报道是一致的。由此可见,桡动脉专用防护的作用是惊人的,而且在保护术者的同时也不额外增加患者的受照剂量[21]。

另外本实验发现,无论何种入路行冠脉造影术,患者受照剂量、术者辐射剂量均与造影投照体位明显相关,左前斜体位上述剂量显著高于其他体位,原因可能是左前斜位造影时,X线球管更靠近术者,另外X线透射患者(体模)的体厚增加,球管发射的射线能量相应增加,患者受照剂量自然会增加,术者相应散射也增加。因此,为了患者和术者的辐射安全,术者应牢记介入操作的“体位效应”,尽量避免过多使用左前斜体位,以防不必要的辐射损伤。

本实验的局限性如下:实验中只使用具有代表性的固定的一个点模拟术者的胸部辐射剂量,操作中剂量仪位置也保持固定不变,不能代表整个胸部区域的受照剂量。