作为通过仪式的凉山彝族“尼木措毕”及其象征意义

——基于甘洛县格尔家支的田野调查

2020-06-01李小芳

李小芳,阿 华

(1.西南民族大学民族研究院,四川成都 610041;2.西昌学院,四川西昌 615000)

马锦卫《凉山彝族的祭祀仪式——以“尼牡措毕”为中心》与吉郎伍野与阿牛史日《凉山彝族送灵归祖仪式“尼木措毕”及其价值》是“尼木措毕”仪式较早的研究成果,他们主要从仪式含义、过程、存在现状以及价值等方面进行了探讨,认为应该对其进行有效的保护。此后,对“尼木措毕”仪式较有代表性的研究包括:肖雪试图从“尼木措毕”仪式中了解彝族人的死亡观和信仰世界[1];曲比阿果从仪式的群体表达[2]、女性角色[3]以及仪式成本与象征收益等方面着手研究[4];曲木铁西和巴莫阿依的研究则从祭祖送灵仪式的类型、送灵仪式的内容、送灵归地祖界、祭祖毕摩等问题进行了阐释和讨论[5]106-114。在这些研究的基础上,本文将借助“通过仪式”理论对“尼木措毕”展开讨论。

1909年,范热内普(Arnold Van Gennep)在其人类学著作《过渡礼仪》一书中提出了“通过仪式”(rites of passage)的概念[6]3。他将“通过仪式”分为三个阶段:第一阶段是“前阈限”(prelimina)(“域”是一个热力学概念,水加热到100度变成水蒸汽,而100度就是域),在此阶段个体或群体从原有的结构中分离出来;第二阶段是“阈限”(limina),个体或群体要经历无结构的社会状态;第三阶段是“后阈限”(postlimina),个体或群体将回归到原有的社会结构中,其社会关系被重新整合(reinter‐gration)。

人类学家维克多·特纳(Victor Turner)将社会生活看成是“社会戏剧”“表演”,戏剧意味着矛盾的发生、高潮和结局的过程,也意味着人们的表演性质。这种个体的“表演”效果,可以把静态的社会观引入动态的社会中来,从而关注人民的实践和社会表演的动态性。在动态理论的基础上,特纳进一步发展了“通过仪式”理论,将其阐述为“分离”(Separation)、“边缘”(margin)(或叫阈限)以及“聚合”(Aggregation)三个阶段[7]。他重点强调具有过程性、动态性的“阈限”概念,将阈限阶段中的“通过仪式”看成是具有结构与反结构的变化过程。这也意味着结构次序总是通过反结构来实现更新,并最终回到结构中让结构得以绵延。结构的存在实际上是一个过程,它涉及隔离、域限以及再整合。

“尼木措毕”仪式过程中呈现出彝族的民族史、文化史和生活史。因此,从“通过仪式”的理论视角记录和研究彝族祭祖送灵仪式,对深入研究彝族宗教信仰、彝族传统文化以及彝族社会具有重要的意义。

一、“尼木措毕”仪式

彝族信仰以祖先崇拜为核心的“万物有灵”观,其中祭祖送灵仪式是彝族宗教中最具综合性的宗教行为表达方式。送灵归祖仪式在凉山彝语中称为“尼木措毕”,又简称为“措毕”,“尼”为古彝语彝族自称;“木”为“居住之地”,“措”为“人”,“毕”为诵经,亦代指宗教仪式活动,故“尼木措毕”直译为“彝族地区的净灵归祖仪式”[8]。按照彝族传统习俗,人离开现世后,其灵魂被毕摩招附在由竹根做的“灵牌”上,最后通过祭祖送灵仪式将其送到祖灵箐洞,以示回归祖界。因此,“尼木措毕”仪式的目的是把亡灵送归祖居地,即由毕摩为亡灵念诵经文,表达追思,慰藉亡灵,教导亡灵,献祭亡灵,驱鬼除邪,让祖灵顺利回到祖居地并赐福于后代,使后代六畜兴旺、五谷丰登、风调雨顺[5]106-114。总之,“尼木措毕”仪式是生者与死者在现世生活中最后的互动方式。

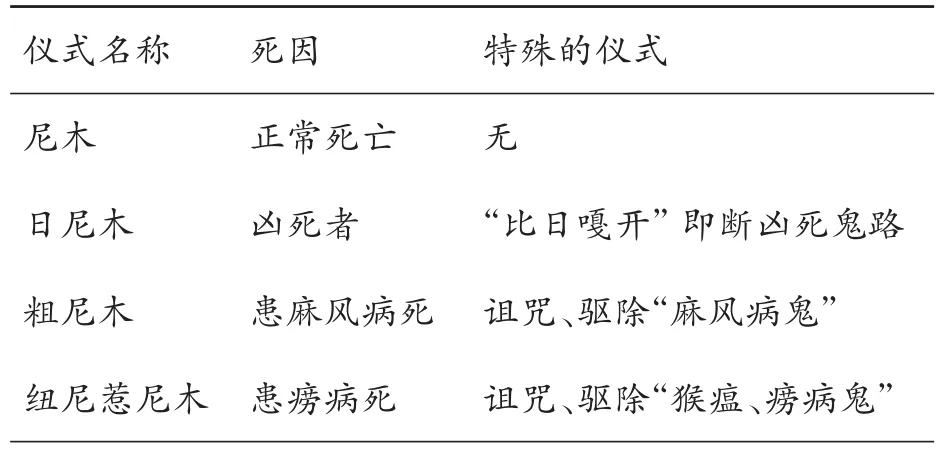

“尼木措毕”仪式有多种不同的分类。第一,按举办仪式时间长短可分为3种:需九天九夜的大型仪式,需七天七夜的中型仪式,需三天三夜的小型仪式;长短由主祭方经济能力和家支规模的大小决定。第二,根据亡者的死因可分为正常死亡的“尼木”,凶死的“日尼木”,患麻风病死的“粗尼木”,患结核等痨病死的“纽尼惹尼木”(详见表1)。根据亡者的死因,主祭方选择相应的毕摩和牺牲,必要时增加一些特殊的仪式环节。

表1 “尼木措毕”仪式类型

二、初到格尔家

2017年12月5日,我与西南民族大学蔡华教授一行7人来到凉山州甘洛县吉米镇呷洛村参加格尔家的“尼木措毕”仪式。“尼木措毕”仪式通常是由这一代子女送上一代,父母双方或一方死亡后,儿子一辈为其举办仪式。笔者年幼时,父亲及叔伯们就曾为爷爷奶奶举行过该仪式,只依稀记得场面十分宏大,之后因长期在外求学错过了集中在冬季举办的其他家庭的“尼木措毕”仪式,故对此次前往甘洛县参加“尼木措毕”仪式满怀期待。

令人始料未及的是,前往铜鼓的过程,远不止手机导航显示的400公里那么简单,我们全程走高速的计划,被兴国境内一段长达几十公里的国道给搅乱了。

吉米镇是凉山州百个贫困乡镇之一,也是甘洛县10个特困乡镇之一,呷洛村是吉米镇一个传统的彝族村落。格尔家作为当地经济能力较弱的家支,限于财力,在这场经历祖孙三代后才举行的祭祖送灵仪式中,除了严格遵循传统的仪式程序和敬献必要的牺牲外,未被近年来彝族地区普遍出现的“攀比”之风所影响。中午时分,我们的车缓缓开进村子,离主人家一两公里时,便已感受到了仪式的氛围。格尔家的男人们头裹崭新的白色毛巾,预示着这里将要举行一场盛大的祭祖送灵仪式。迎面走过的男男女女向我们投来热情淳朴的微笑,男人们不时向我们大声呼喊:“嘿嘿咧,嘿嘿咧……”这是问候,是玩笑?从字面意思上理解,似乎还有更多的信息,包含了诸多隐秘的禁忌语言。作为大凉山土生土长的彝族人,我深知在严格的传统礼仪中,这种“问候语”显然是不合时宜的。此后,在不断深入观察仪式的过程中,我逐渐意识到村子里所举行的仪式具有一种阈限状态,参与其中的群体被允许表现出不同寻常的招呼方式和行为。

这场“尼木措毕”是当地最大型的民间宗教祭祖仪式,其仪式的主体既是家支中的个人,也涉及许多不同的家支群体,需要根据不同场景和社会关系来区分仪式主体。但无论如何,个人和家支群体在仪式中都将经历仪式过程中的3个阶段,即“分离、边缘(阈限)、聚合”。

三、仪式开始:分离阶段的人鬼较量

范热内普认为当个体或群体在没有经过特殊的仪式获得某种权力前,是无法真正进入社会的,在此之前人们都处于一种隔离状态[6]22。这种隔离状态就是笔者所要论述的“分离”阶段。“尼木措毕”仪式中的“分离”阶段也可称为“前阈限阶段”,主要以咒鬼仪式活动来实现分离。由于彝族人遵循父系单系继嗣的社会规则,财产和地位的继承遵照从父亲到儿子的顺序,因此祭祖送灵仪式自然落在儿孙肩上,并且需要及时举行仪式。由于仪式需要组织较大的人力和财力,格尔家限于财力已有三代亡灵未举行仪式,因此他们将近年来陆续发生的9名家庭成员的非正常死亡和4人绝嗣的悲剧归咎于仪式的滞后性。祖先无论赐福还是致祸,其辐射范围都较广,所以当地19户格尔家支内的家庭需要共同承担此次仪式开支,另有姻亲和亲朋好友给予一定的财力和人力支持。

12月5日,仪式主人准备仪式所用神枝(柳条)、招魂草(麦冬草)、接种树(杉树)等物品,“丘莫”和“丘勒”(专门请来负责保护灵桩和拔竹根的助手)到高山上选拔竹根。19个家庭每户准备1只“库足”(彝族漆器汤盆),里面盛上大米、1瓶酒、数个酒杯以及与各户家庭成员数量相等的汤匙,10~100元不等的毕酬,到路旁迎接毕摩。当天,人与人之间原有的社会界限基本被打破,人们不再遵守彝族社会中的传统禁忌,无论社会角色如何,男女老少都可随意说笑。晚上,咒鬼仪式在主祭家举行,其余18户主人各自请毕摩在家里举行招魂仪式,意味着个人依然生活在各自的小家庭之中,未进入公共场域。

格尔家要超度的亡灵事先均已“安灵”。当天晚上,主祭家举行咒鬼仪式的目的是斩断索命鬼与祖灵之间的联系。其他家庭举行的招魂仪式目的是让游离在外的先祖亡灵归附到家中的灵桩上,准备接受次日的祭祀仪式。因留念已逝先祖而和先祖亡灵一起飘荡在外的生者灵魂需归附身体,以免亡灵归祖时随之而去。

无论亡者生前以哪种方式离世,彝族都将其死亡原因归咎于索命鬼“阿史绍把”和它的帮凶小鬼“迪莫”。因此,在超度亡灵之前,必须“咒死”这两个恶鬼,使亡灵不再受其牵绊,顺利进入祖界。“尼木措毕”仪式中的咒鬼仪式除了放烟火(意为通知神灵前来助祭),烫石净(驱逐不干净的东西),献祭牺牲(1头黑色公猪)等以外,多了一个特殊的环节——“转塘申冤”驱鬼。这个特殊环节的内容包括向神明申诉死神和病魔的罪行,请求神灵降世来主持公道,并期望神灵协助毕摩和受害者共同对抗、驱逐死神和病魔。在咒鬼仪式中,毕摩运用了“模拟巫术”的方法。他们用草扎索命鬼“阿史绍把”和“迪莫”的偶像,用木头做了神戈、神矛、神叉等用来刺杀鬼偶,鬼偶绑缚在正面画有“阿史绍把”和背面写有彝文咒语的鬼板上,蒿杆折断成无数小节捆绑在鬼偶上。做好偶像后,毕摩从签筒中取出竹签,放在手掌中边搓边念经文,称为“洛武日”,意为让“阿史绍把”头昏眼花、手脚疼痛、断筋碎骨,逃去不复返。咒鬼仪式由前阈限进入阈限阶段的过渡性标志主要表现在以下几个方面。

第一,神圣与世俗趋于平等化。毕摩是彝族社会负责人神之间沟通的神职人员,是彝族的知识分子,彝族谚语说:“兹拉毕阿的”,意为见到土司毕摩不用行礼,足以说明毕摩在彝族社会中的重要地位。日常生活中,毕摩代表着神圣与庄严,严格遵守职业道德,不苟言笑。人们以毕摩的言行来指导社会群体的行为,对其满怀敬意。但在咒鬼仪式中途休息时,毕摩们喜笑颜开,在场的人都可以跟毕摩随意说笑,甚至很多男人对着毕摩大声说:“嘿嘿咧……嘿嘿咧……”,意为“男根”。毕摩也会答曰“嘿嘿阿日几咧……嘿嘿阿日几咧……”,意为“大男根”。

第二,无禁忌的时空。彝族人通常以辈分论大小,不以年龄论尊卑,辈分高的人无论年龄大小都会受到尊重。晚辈在生活中一般不能与长辈随意说笑。家庭中也有许多回避关系,如翁媳回避、丈母娘与女婿回避、兄长与弟媳回避等。但是,咒鬼仪式过程中在场的所有人都打破了平日里的诸多禁忌。男女老少皆可随意玩笑,相互戏谑,人与人之间的对话与交流似乎都可以用一句“嘿嘿咧……”就得以完整的表达。人们都表现得异常兴奋与欢快,甚至有“随意无序”的言行举止。

第三,特殊语句“嘿嘿咧,嘿嘿咧……”的出现。在整个尼木仪式过程中人与人之间只需用一句“嘿嘿咧,嘿嘿咧……”就可进行交流。仪式中的人们只要对他人说一句“嘿嘿咧,嘿嘿咧……”,对方就能马上心领神会。那么,这句神秘的语言“嘿嘿咧,嘿嘿咧……”是什么意思呢?怎么从未在彝族的日常生活中出现过?与吉克毕摩交流后才被告知:“‘嘿嘿咧,嘿嘿咧……’原本是模仿动物交配(如羊)的声音,暗指男根。”这句话的不断出现,除了有打破禁忌的意味,也表明“尼木措毕”的根本目的就是请求先祖亡灵赐福后代,繁衍子嗣,人丁兴旺。人们希望通过祭祀仪式后,先祖的灵魂在回归祖居地时能把其旺盛的生殖能力和福禄都留给子孙,让自己儿孙满堂。这种朴素的繁衍需求,同样也是彝族人生死观念的另一个面相。

四、阈限阶段的人神交融

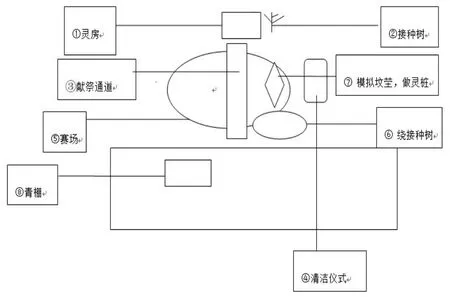

12月6日至7日下午,尼木仪式在户外一块空旷平整的玉米地上举行(见图1)。主人家的全部男人都盛装出席,他们头戴白色毛巾,身着蓑衣,背上毕摩摘抄的经书,颇有兴致地参加仪式。相对而言,女人们相对低调。彝族人虔诚地认为已逝先祖的灵魂此时还与大家生活在一起,因此在“尼木措毕”仪式过程中,人们无时无刻不把祖妣视为他们当中的一员。他们真诚地向先祖供奉祭品、卸下孽债、献药疗疾,向他们展示个人或家支的财富与能力,祈求先祖不要再放心不下,也不必留恋儿孙,只需将生前的福禄与生殖能力全都留给后代,安心回归祖界,从此成为受后代祭拜的祖先神。

(一)献祭品

在仪式空间内,助手在正上方的中央修建了灵房,又称为“熏祭台”。灵房的结构与彝族的住房结构大致相同,是为亡灵修建的房屋,灵桩从家里“偷”出来后插在灵房横梁上。彝族人特别强调灵桩从家里拿到户外的过程是被丘莫“偷”走的,以表达对先祖亡灵的不舍之情。灵房象征着祖妣住在屋里享用子孙后代的贡品。各家各户按照先家支内部辈分大小、后姻亲的顺序将准备的各类祭品,依次放于竹灵所在的祭台上。主持仪式的毕摩立于祭台旁边,十分严肃地向祖妣大声报送各家献上的祭品。最后,所有祭品全由“丘莫”收纳入口袋。整个仪式过程总共为祖妣献了3次糖果、腊肉、香肠之类的贡品,另有献祭的牺牲(多为猪羊)。

图1 尼木措毕仪式地点示意图

(二)清洁仪式

彝族的毕摩文化认为人生在世会欠下许多债务,包括职业债、情债、动植物债等,这些债务会让人的灵魂不洁。因此,在尼木仪式过程中非常注重对灵魂的清洁仪式——先祖灵魂在离开人间去祖居地前必须将身上所有不洁净的东西清理干净。清洁仪式一般由逐孽祛秽仪式、祓污祛秽仪式、祖灵除污仪式等四个环节构成。竹灵在黑灵桩时举行了一次完整的清洁仪式,换白灵桩后又做了一次完整的清洁仪式。在所有清洁仪式过程中,主人的幺儿子全程用毡衣将灵桩包裹着抱在怀里,小心翼翼地接受毕摩的清洁仪式,意为先祖在世时曾将自己的子女视为宝贝,拥抱在怀里,他们去世以后子女以同样的方式回报其养育之恩。

(三)献药疗疾仪式

彝族认为人活着的时候难免会受到疾病的折磨,人死后其灵魂也会与在世的人一样会生病。为了让先祖亡灵在离开人间之前消除病痛,毕摩将举行专门的献药疗疾仪式。毕摩采摘新鲜的七地(接骨草)、拉莫格尔(菊三七)、格伍(野八角)、伟伍(木姜)为代表的数十种具有药性的彝族植物,混合水、酒、蜂蜜等进行焚烧,最后通过药物熏疗灵桩以示解除病痛。这种熏蒸疗法是彝族人在面对现实疾病时常用的手段,因此人们也以同样的方式为祖灵消除疾病,表明彝人对死后生活的一种朴素想象。

(四)赛马选美

赛马选美仪式彝语称为“火炅”。参与仪式的各个家庭为了展示财富、美貌和智慧,盛装出席活动。格尔家因为经济贫困,只是象征性的表演了赛马。毕摩说这个仪式环节不能少,它的主要目的是让祖妣看见自己的儿孙生活幸福美满,免生担忧。

(五)青棚内的生死离别

傍晚时分,祖妣入住青棚内,用一只羊子招待祖妣,如果祖妣中生前有不食羊肉者,则另外杀一只鸡献祭。毕摩劝慰主人,叫其不要再因思念逝者而哭泣。毕摩将逝者与其后人截然分开,莫使混淆,因为生死不同路。将生死严格区分,也是彝人积极面对现世生活的理念。

(六)婚媾与接种

在咒鬼仪式之前,主人已经选择好了一棵枝繁叶茂的杉树作为“接种树”,这棵树贯穿于整个仪式过程,它象征了祖妣旺盛的生殖繁衍能力。接种树最下面的一截树干去皮削成男根的形状,象征着男根。在祖妣享受贡品时,接种树一直矗立在旁边。祖妣经过清洁和药疗之后换装,由未削皮的黑色灵桩换到削了皮的白色灵桩内,黑色象征不洁净,白色象征洁净。接着男主人们就转接种树,以求祖妣将其强劲的生殖能力赐予后代。婚媾是用一只猪和一只羊示意性交动作,指导已经完成男女配对的先祖成双成对地走向幸福地祖居地。接种仪式,彝语称“直左”,“直”是指“种子”“根本”,“左”为“连接”之义[9]。这里是指将先祖的“种子”世代相传,以此传递祖先的生殖能力。作为“接种树”的杉树又称为“阳树”,插在一个洞里,洞口放一圈用草做的活结,代表女阴。毕摩用“招魂草”扎了一个被视为能够带来生育能力的“生育神”草偶,并将一头称为“驼猪”的小猪挂在接种树上。仪式正式开始后,主人先用猪油抹擦“阳树”根部代表男根的部位,使其滑腻后由幺儿子拿着。等到毕摩诵读的相关经文涉及一定的词句时便将接种树插入洞中,象征着人类的性交。紧接着,毕摩以“生育神”草偶轻触酒水,并撒向主人家,在场人员皆张口接住,同时毕摩又用草偶沾着食粉撒向众人,同样被接住。无论是酒还是食粉,都因为通过“生育神”洒向众人而被认为是在向子孙后代传递祖先的生殖能力。最后,毕摩用一只白色公鸡为接种树除去污秽,并示意仪式助手将其插在主人家屋侧的菜园中。毕摩给祖灵念指路经,让其顺着祖先迁徙的路线原路返回祖居地。

以上仪式均是人与神之间的对话,人们用对待活人的方式虔诚地对待先祖亡灵,他们相信先祖通过这一系列仪式过程后,不再担心子女,不再留恋人间,义无反顾地回归祖界。同样也让活着的人明白仪式就是自己与先祖真正意义上的分离,从而祈求先祖保佑后代,不再怀念先祖,诚心送先祖离开。整个仪式过程的阈限中,参加仪式的个体,通常都会暂时隐去自己的身份,忘记尊卑辈分,突破传统彝族社会的日常生活中人们需要严格遵守的所有禁忌。人们从原有的社会结构中脱离出来,置身于无结构、无身份差异和无世俗约束的生活中,进而达到绝对的“交融”状态。在“尼木措毕”仪式期间,彝族社会原本十分严格的家支体系和个体之间的关系暂时消失,原本身份尊贵、能与神鬼对话的毕摩和普通民众之间都因身处同一时空而变得平等。人们可以随意与毕摩和长者甚至有回避禁忌的亲友尽情互动,享受与祖妣最后团聚的时刻。

五、聚合阶段的生死分离

12月7日傍晚,灵桩送往祖灵箐洞后,参与“尼木措毕”仪式的家庭回到各自的家中举行“挽魂仪式”。彝族认为“人死后灵魂不灭”,死者的灵魂做了“尼木措毕”仪式后就已回到了祖居地,但是生者的灵魂因为眷念先祖可能会跟随先祖的灵魂离开。为了使生者能够顺利返回现实世界,人们在参与仪式回到家中后,要举行“挽魂仪式”就显得十分必要。从此,生者与死者的灵魂将分道扬镳,达到了真正意义上的“生死别离”。因此,相对于葬礼,彝人甚至更看重此项仪式,成为一个人一生最重要的时刻。在“尼木措毕”的通过仪式中,人们从一种暂时的状态中被释放出来之后,仍然要回到现实的社会结构之中,而他们所经历的交融已经为此时的生活重新注入了活力。生者回归现实生活中,继续繁衍生息。

六、结语

彝族社会中的“尼木措毕”是一种典型的通过仪式。仪式的不同阶段都有其含义,第一个分离阶段表现出仪式群体或个人从原有的处境、彝族家支社会结构中的固定位置、整体的彝族文化状态之中分离出去,不再遵守平日里的社会规则和秩序。在第二个处于分离和聚合之间的“阈限”阶段里,仪式主体所在的空间十分模糊,他们从一个特定的动态空间内通过——即“尼木措毕”仪式过程,而这一动态空间几乎不具有以前的社会特征。第三个阶段,是重新聚合或重新并入现实社会的阶段,仪式过程完成后,所有生活归于平常。

显然,“尼木措毕”使得参与者短暂脱离严谨的彝族社会结构,进入轻松、愉悦、欢乐的全新氛围中。然而,这类看似轻松、愉悦的仪式背后是一个家庭或一个家支的苦难经历,是一个族群集体对抗现实困境的真实写照。当地人普遍认为格尔家因经济困难,未能及时举行“尼木措毕”仪式,三代先祖亡灵无法回到祖居地,滞留人间,致祸后代,导致9人非正常死亡、4人绝嗣的严重后果。为了避免这种不幸事件继续发生,格尔家必须团结一致,齐心协力筹集资金,举行“尼木措毕”仪式。参加该仪式的无论是个人还是群体,在仪式结束后都能够接受先祖亡灵永久离开人间的事实,重新回到现实世界,并且获得相对稳定的状态,人们至少能够从心理上摆脱原有的窘态,从而使经历过危机的社会得以重新整合。由此看来,彝族民众在面临生命危机时,有其一套应对逻辑和策略,他们会以父系血缘为纽带,通过集体行动与集体力量从仪式中寻求慰藉。