感受逻辑的力量

2020-05-30刘丹妮

摘要:逻辑相关知识的学习对于提升和发展学生的思维能力有着重要的作用。从逻辑谬误到推理形式,进而对论证方式进行学习,从而帮助学生优化思维方式,提升思维品质。

关键词:逻辑;逻辑谬误;推理形式;论证方式

【设计背景】

2020年部编版高中语文选择性必修上册的第四单元专题为“逻辑的力量”,这一单元的设计是具有时代意义的。自1987年《全日制中学语文教学大纲》中删除逻辑知识短文后,逻辑知識与高中语文教材间“从此萧郎是路人”。这部分内容对于学生学习和教师备课而言皆属难点,因此对逻辑知识的讲授就成为少数老师面向部分学生的“私人订制”。

逻辑思维对于当代高中学生思维发展的重要性不言而喻,一方面是思维发展和语文学科的学习需要,学生需要以更加理性的目光来审视文本、表达输出;另一方面,网络时代成长起来的青年,接触了大量碎片化的信息,从纷繁复杂的信息中辨识出真实有效的内容并非易事。

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》突出强调了发展学生的逻辑思维的重要性,“逻辑”或“逻辑思维”一词出现多达22次。逻辑单元不仅凸显了高中新课程标准提出的“语言建构与运用”的教学目标,同时还为“思维发展与提升”这一核心素养提供了思维工具和具体路径。逻辑单元和词语单元一样都属于“语言任务群”,建构逻辑单元的教学框架能系统有效地学习逻辑知识,并可在掌握逻辑基本规律的基础上,进一步结合学生日常阅读与写作,进行灵活运用,这是逻辑单元教学重要意义。

从教学设计的角度来说,这个单元的教学设计是具有挑战性的。原因有以下几点:其一,本单元术语较多,学生没有基本逻辑知识,难以完成教材设计的学习任务。其二,逻辑知识的空白点较多,本单元学习任务结构清晰,但并非逻辑知识的基本框架,不利于学生建立完整的逻辑架构。需要老师结合教材整合,形成有梯度的教学环节,帮助学生理解和掌握相应逻辑知识。其三,本单元按教材要求安排了九课时,历时长,难度高。一方面需要老师投入大量时间进行活动设计,另一方面还要考虑学生学习过程中可能会出现的畏惧心理,因此设计有互动性的学习环节就显得尤为重要了。

【学习目标】

一、认知目标

1.能掌握基本逻辑知识,了解逻辑基本规律。

2.能运用逻辑思维方法发现潜藏逻辑谬误。

3.熟悉基本的推理形式和掌握基本论证方法。

二、思维目标

1.能以自主探究的方式在具体情境中对语言材料进行分析、反思、完善。

2.能够对文本内在的逻辑关系进行抽象概括。

3.能提升思维品质,自觉分析和反思自己的语文实践活动,并能用逻辑工具有效解决交流中的问题。

【课程实施】

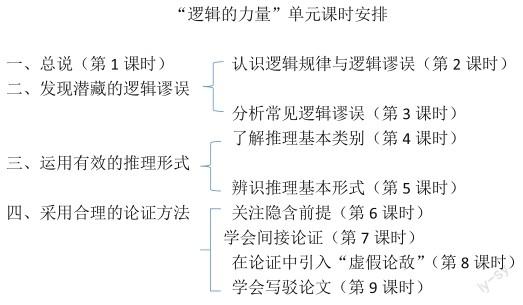

本单元共九计课时,本单元的整体设计框架如下:

第一阶段:认识单元任务,初步了解逻辑相关知识

核心任务:逻辑基本知识的梳理

一、课时安排

1课时。

二、学习任务

1.粗读本单元内容,梳理本单元整体结构,分析各学习任务间的关系。

单元主要学习任务为:发现潜藏的逻辑谬误、运用有效的推理形式、采用合理的论证方法。这一学习过程从逻辑的基本规律到推理形式,最后是论证方法的使用,可见是从现象到本质,从理论到实践的历程。

学习过程中对“逻辑谬误”的辨识是基础,通过辨识逻辑谬误,掌握基本的逻辑知识与方法;“推理形式”是逻辑的框架或者模式,相较于前者来说,这是一种更高层次的概括与总结;而“论证方法”意味着我们带着目的进行论证的时候所采用的方法,在这一阶段,更强调多种推理过程的综合运用,这是知行合一的一段历程。

综上所述,我们观察到以上三个环节之间体现的是从现象到本质,从理论到实践的逻辑关系,是符合我们的认知规律的。初步认识逻辑的基本要求,接着是在认识基本规律的基础上掌握基本的推理形式,最后是在认识逻辑规律、掌握推理形式的基础上进一步掌握论证的要求和方法。

2.厘清“逻辑”的基本定义,简介逻辑学的发展史,阐释“逻辑”一词的主要内涵。

3.介绍常用的逻辑概念:命题、推理、论证。

4.分析逻辑与思维的密切关系,推荐科学思维方法:水平思维法和垂直思维法。

三、学生活动

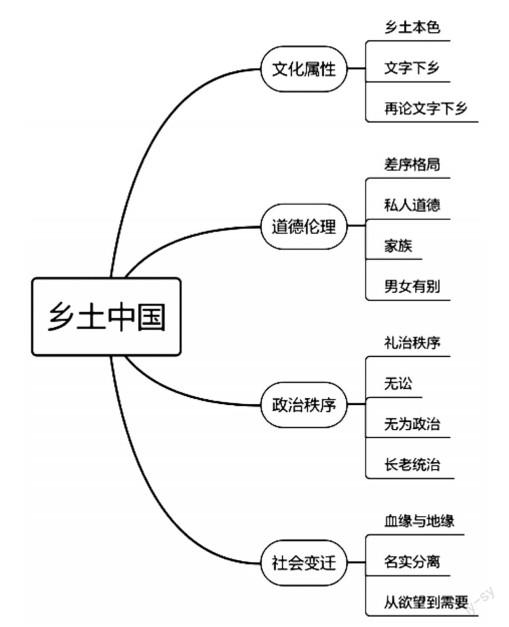

学习绘制思维导图的基本方法,绘制《乡土中国》整本书的思维导图,梳理清晰的逻辑

链条,建构整本书的阅读框架。

参考图示如下:

第二阶段:掌握逻辑基本规律,发现潜藏的逻辑谬误

核心任务:发现潜藏的逻辑谬误

一、课时安排

2课时。

二、学习任务

1.了解何谓“逻辑谬误”。

2.认识逻辑基本规律:排中律、不矛盾律、同一律和充足理由律,为后续辨识逻辑谬误打下基础。

3.分析常见的逻辑谬误:生活中的逻辑谬误和文学作品中的逻辑谬误。结合学生常见的文本分析“稻草人谬误”“偷换论题”“虚假两难”“模棱两可”等逻辑谬误。

4.对刻意为之的逻辑谬误所造成的文学效果进行分析。

三、学生活动

1.分析日常生活因逻辑谬误导致的语病。

2.寻找文学作品中作者刻意营造的逻辑谬误,并分析其艺术效果。

如鲁迅在《祝福》中所写到:

……

“也许有罢,——我想。”我于是吞吞吐吐的说。

“那么,也就有地狱了?”

“阿!地狱?”我很吃惊,只得支梧着,“地狱?——论理,就该也有。——然而也未必,……谁来管这等事……。”

“那么,死掉的一家的人,都能见面的?”

“唉唉,见面不见面呢?……”这时我已知道自己也还是完全一个愚人,什么踌蹰,什么计画,都挡不住三句问,我即刻胆怯起来了,便想全翻过先前的话来,“那是,……实在,我说不清……。其实,究竟有没有魂灵,我也说不清。”……

这段文字中的“我”明显犯了“模棱两可”的错误,这种逻辑谬误下呈现的状态正好刻画出“新青年”回到“故土”的犹豫与彷徨。知识分子并没有承担起相应的思想启蒙责任,反而在面对普罗大众的声声哀告时表现了退缩和畏惧的心理,省略号和破折号的大量使用,充分凸显了“我”这一小知识分子的游移不定。

第三阶段:了解推理的基本类型,熟练运用有效的推理形式

核心任务:运用有效的推理形式

一、课时安排

2课时。

二、学习任务

1.了解前提、结论以及推理的基本类型:演绎和归纳。

2.辨别文本中的推理是否正确。

3.辨析推理形式:如二难推理、必要条件推理、排除法推理、类比推理等。

三、学生活动

比较归纳推理和演绎推理的特点,分析其适用范围。

如:大概是物以稀为贵罢。北京的白菜运往浙江,便用红头绳系住菜根,倒挂在水果店头,尊为“胶菜”;福建野生着的芦荟,一到北京就请进温室,且美其名曰“龙舌兰”。(鲁迅《藤野先生》)

这段文字属于推理中的归纳法,通过枚举的方式来证明“物以稀为贵”的正确性,但是在讨论中发现,还可以举出很多反例来说明“物以稀为贱”的情况,比如很多南方的蔬菜运到北京,但是却因为不懂得烹饪方法,这部分蔬菜反而因为销售不出去而不得不打折,以很便宜的价格卖出。因此我们可以看出,如果要避免枚举法的逻辑漏洞,我们在使用枚举法的时候需要关注以下三点:1.被考察对象数量要足够多。2.被考察对象范围要足够广。3.被考察对象之间的差异要足够大。

第四阶段:了解多种论证方法,进行写作实践活动

核心任务:采用合理的论证方法

一、课时安排

4课时。

二、学习任务

1.区分事实与判断。

2.学习对概念进行定义,注意定义中常见的问题:定义过宽、定义过窄、循环定义等问题。

3.分析论证的基本要素:论题、论点、论据、论证方式、隐含前提等。

4.对隐含前提进行分析。

5.学习间接论证的方法:排除法、反证法和归谬法。

6.运用图尔明模式对作文进行修改。

7.辩题讨论。

三、学生活动

设计思路简述:图尔明论证模型包括“根据”“保证”“限定”“观点”“支撑”“反驳”,这一模式是对三段论的补充。“因此,对于揭示省略三段论证中可能包含的逻辑谬误,图尔明模式比三段论证更有用。”[1]通过对于这种具有“流动性”的逻辑论证图示分析,可以扩展和完善传统的论证模式,能更加深入的挖掘认知潜力。

对照图尔明论证模式进行作文修改。

(一)对照下列量表,分析作文存在的问题。

主张表(自问)

1.你的主张是什么?

2.你的理由和证据是什么?

3.你遭到的质疑是什么?

4.你为自己的主张辩护什么?

提问表(小组提问)

1.你为何有这样的主张和观点?

2.有没有其他可能的主张和观点?

3.是什么理由和证据让你这样思考?

4.你打算如何修正你的主张和观点?

(二)以阐释类作文《说“习惯”》为例分析图尔明模式在作文中的使用。

图尔明模式中的“限定”示例:

大部分习惯的养成与保持都有赖于社会规范与社会约束。(程悦)

图尔明模式中的“保证”示例:

习惯还是群体形成与发展的前提,“物以类聚,人以群分”,拥有相似习惯、步调一致的人们组成群体,彼此交流融合,习惯趋于统一,群体凝聚力也进一步加强。例如中华民族中的我们,由于共有的华夏认同观念和相似的传统习惯组成这一群体,又因为这一群体的存在不断交流互鉴,形成民族向心力。因此,习惯选择了群体,而群体又强化了习惯。(韦韬)

图尔明模式中的“辩驳”示例:

或曰:笔者强调了好习惯能够提高效率,生活中更令人烦恼的“坏习惯”又如之奈何呢?我想说:习惯无好坏,只要将习惯转化为定力,我们便能离庸碌更远一步,离目标更近一步。此话怎讲?若单纯追求高效,或许习惯的作用并非举足轻重。习惯存在的终极意义是让一个人“碌”而不“庸”,动静之中有定力,始终确信自己走在人生的正确轨道上。因此,在通向目标的道路上,习惯是无谓“好坏”的。如将打游戏转换成激励自己学习、工作的奖励机制,把吃高热量美食变成健身、运动的动力,让这些满足欲求的食物定期出现,反而能使绊脚石切换成助推剂,保持自己在学习、减重方面的定力。因此,习惯的多面性并不妨碍我们,相反,它能从多角度时刻提醒我们去完成自己设定的目标,取得长足的发展。(张澍洋)

【学习反馈】

通过九课时的学习,学生在单元小结中这样写到:“在這两个星期,我们会因为轻易地找出一个个逻辑谬误而感到兴奋不已,会因为某个自相矛盾的命题而哄堂大笑,然而在回看自己的文章时,却总会忽略逻辑问题的存在,甚至根本无法找到在别人眼里显而易见的漏洞。我想,自我的逻辑问题发现总是不容易的,想要真正拥有缜密的逻辑,只能不断跳脱出本体,以第三者视角审核自身。”

也有学生对现实生活中的常态表达产生了新的认识:“曾经,对于那些违反逻辑规律的断言和诡辩,我大多时候虽然也能辨识,但不过浮光掠影,一笑置之。而在对逻辑有了更深一步认识后,我开始有意识地将这些现象进行归类,并意识到了这些谬误背后的用意,甚至是一些技巧性因素。人被欺骗往往是因为无知,而各种思想的灌输则是实现控制最容易的方式。而如今有了逻辑这一思考角度,我想我会变得更为明智,更为审慎。”

还有学生从语文学习中获得了跨学科的思考角度:“我们历史课程中所学习的柳宗元的《封建论》正好有这样的写作方式:他通过三个‘或曰补充自己的论点,修正思维的纰漏,完善行文的逻辑链条。因此整个文章结构是清晰的。但同样也是《封建论》,还有一个更值得我们注意的点——那就是在引入假想论敌并进行辩驳时,所举的例子一定要和分论点具有很强的契合性。柳宗元极言‘封建之失,却用古代的选官制度来证明自己,这当然是不合时宜的,一个是地方行政制度,与选官制度并没有很强的关系。但他理所当然地认为封建就是官位世袭,而郡县就是选拔人才,这是他逻辑上的疏忽。当然,他引入假想论敌的这种方式,还是值得我们学习借鉴的。

经过这次逻辑单元的教学实践,在思维上给学生提供了支架,从帮助学生辨识文本内在逻辑,到优化写作和说理的思辨性表达,这一单元的教学历程是一次有益的尝试,对教师本人和学生都是一段难忘的历程,在结束这一单元的教学时,可以说已经感受到了“逻辑的力量”,如山如海,浩浩荡荡。

参考文献:

[1]徐贲:《明亮的对话——公共说理十八讲》,北京中信出版社2004年版。

(作者:刘丹妮,北京市第一〇一中学高级教师)

[责编芮瑞]