UHPLC-Oribtrap/HRMS技术分析干姜中非挥发性化学成分在炮制前后的变化

2020-05-29陈琛耿剑亮匡海学王秋红

陈琛,耿剑亮,匡海学,王秋红

(1.广东药科大学中药学院,广东 广州 510006;2.黑龙江中医药大学黑龙江省中药及天然药物药效物质基础研究重点实验室/教育部北药基础与应用研究重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150040)

干姜为姜科(Zingiberaceae)植物姜ZingiberoficinaleRosc.的干燥根茎,是中医临床常用温里药,具有温中散寒、回阳通脉、温肺化饮的功效。干姜经过砂烫炮制后成为炮姜,具有温中散寒、温经止血的功效。其辛燥之性较干姜弱,温里之力不如干姜迅猛,但作用缓和持久,长于温中止痛、止泻和温经止血[1-2]。现代研究表明干姜具有抗炎镇痛、抗菌止泻、抗缺氧、抗肿瘤、心肌保护等药理作用[3-7]。炮姜则具有止血止痛、抗炎、抗溃疡等作用[8]。

干姜中非挥发性化学成分含量较高,在煎煮过程中相对稳定,对于研究干姜的有效成分、药材质量控制以及炮制原理具有重要意义,主要包括姜辣素类、二芳基庚烷类、黄酮类及植物多糖等。目前国内外学者对姜科植物化学成分开展了多方面研究[9-13]。化学成分的改变是中药炮制前后功效变化的基础。炮姜的性味归经及功效与干姜均有明显不同,说明其成分也发生了质和量的变化,目前对于干姜炮制过程化学成分变化的研究相对较少。本研究基于超高效液相色谱-静电场轨道阱高分辨质谱联用(UHPLC-Oribtrap/HRMS)技术,在鉴定干姜非挥发性成分的基础上,发现炮制前后变化的特征化学成分,并对其进行抗炎相关的药理活性评价,以期为揭示干姜及炮姜药效作用机制,完善炮制工艺及提高饮片质量标准提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 药材与试剂

干姜购买于广州金属仓药材集散中心,由广东药科大学李书渊教授鉴定为姜科(Zingiberaceae)植物姜ZingiberoficinaleRosc.的干燥根茎);炮姜根据2015版《中国药典》四部通则0213炮制而成;乙腈、甲醇(质谱纯,美国Thermo Fisher公司);甲酸(质谱纯,德国默克公司)。

1.2 仪器与材料

Thermo Orbitrap Fusion静电场轨道阱高分辨质谱仪(美国Thermo Fisher公司);Dionex Ultimate 3000超高效液相色谱仪(美国Thermo Fisher公司);Waters ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱(2.1 mm×100 mm,1.7 μm,美国Waters公司);湘仪H1750R台式高速冷冻离心机(湖南湘仪公司);电子分析天平(德国Mettler Toledo公司);CVE-3000型离心浓缩装置(上海爱朗仪器公司);Milli-Q Integral 5超纯水系统(美国Millipore公司)。RAW264.7细胞,来源于中国医学科学院基础医学研究所基础医学细胞中心。DMEM高糖细胞培养基(美国Hyclone公司),胎牛血清(上海双洳生物科技有限公司),脂多糖(南京大治生物科技有限公司),二甲基亚砜(上海阿拉丁试剂有限公司),24孔细胞培养板、96孔细胞培养板(广州洁特生物有限公司),0.25%胰酶细胞消化液(美国Gibco公司)。

1.3 样品前处理方法

样本配制方法:干姜和炮姜研碎后过0.45 mm筛网,得干姜与炮姜粉末。称取干姜、炮姜粉末各200 mg置于10 mL试管中,加入2 mL体积分数为80%的甲醇水溶液,超声30 min。取适量1 mL上清液于1.5 mL EP管中,12 000 r/min离心10 min,吸取上清液挥干,残渣以100 μL体积分数为50%的甲醇复溶,12 000 r/min离心10 min,吸取上清液60 μL,转移到含有内插管的进样小瓶中待测。所有测试样本各取20 μL,混匀后作为质控样本(QC)。

1.4 液相色谱分析条件

采用Waters ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱(2.1 mm×100 mm,1.7 μm),以乙腈为流动相A、以0.1%甲酸水溶液为流动相B,梯度洗脱:0~2 min,10%~20%A;2~15 min,20%~85%A;15~15.1 min,85%~100%A;15.1~19 min,100%A;19~19.1 min,100%~10%A;19.1~21 min,10%A。流速0.4 mL/min,柱温30 ℃,进样量2 μL。

1.5 质谱分析条件

热喷雾离子源(HESI),正离子扫描模式,喷雾电压:3.20 kV,离子传输管温度:300 ℃,蒸发温度:320 ℃,鞘气:30 L/min,辅助气:10 L/min。负离子扫描模式,喷雾电压:2.80 kV,离子传输管温度:300 ℃,蒸发温度:320 ℃,鞘气:20 L/min,辅助气:6 L/min。扫描方式:Full MS/ddMS2,一级质谱扫描范围:120~1 200m/z,分辨率:120 000,碎裂能量:15、25和35,动态扣除时间:6 s。

1.6 数据处理

Orbitrap Fusion Tune软件、Xcalibur 4.1软件(美国Thermo Fisher公司)用于质谱控制和数据采集,Compound Discoverer 3.0软件(美国Thermo Fisher公司)用于色谱峰提取,MS Frontier 8.0软件(美国Thermo Fisher公司)用于化合物二级碎片结构的推测与鉴定,Simca-P 14(瑞典Umetrics公司)软件用于多元统计分析。

1.7 活性测试

将细胞以0.25%胰酶(含0.02%EDTA)消化,离心收集,用含血清的DMEM培养基调整细胞密度为2×106mL-1,均匀接种至96孔板,每孔100 μL,培养24 h取出96孔板,吸去原来的培养基,加入以无血清DMEM配制的含药培养基(溶剂对照组:每孔加入200 μL含0.1%DMSO的无血清DMEM培养基;模型组:每孔加入198 μL含0.1%DMSO的无血清DMEM培养基;给药样品组:每孔加198 μL含不同浓度药物的培养基),同时设3个复孔,加药后将96孔板放入CO2细胞培养箱培养1 h后取出,除空白对照组、溶剂对照组外,其余每孔加入2 μL的100 μg/mL的LPS(终浓度为1 μg/mL)后放入CO2细胞培养箱培养22 h。

NO的Griess检测步骤:培养22 h后,取100 μL细胞培养液上清液加到新的96孔细胞培养板,加入50 μL Griess A试剂(1%对氨基苯磺酰胺的5%H3PO4水溶液),混匀,反应2 min。加入50 μL Griess B试剂(0.1%N-1-萘基乙二胺)避光反应10 min。在540 nm处测每孔的光吸收值(OD540)。IC50的计算软件为Graphad Prism 7.0,计算方法采用线性回归分析。

抑制率计算公式:抑制率=(模型组NO平均含量-样品组NO平均含量)/(模型组NO平均含量-DMSO组NO平均含量)×100%。

2 结果

2.1 基于UHPLC-Oribtrap/HRMS的干姜特征化学成分鉴定

在优化提取方式及质谱测试参数后,采集得到干姜在正/负离子扫描模式下的总离子流色谱图如图1所示,根据文献调研、数据库检索、碎裂方式解析及标准品比对等方法共鉴定出74个化合物,其中姜辣素类45个,二苯基庚烷类28个,黄酮类1个,如表1所示。选择具有代表性结构特征的成分对其二级质谱碎裂方式进行分析,如图2所示。在正离子HCD碎裂模式下,利用高分辨(MS,R=120 000;MS2,R=30 000)的DDA数据采集模式对姜辣素类成分碎裂规律进行分析,姜酚类及姜烯酚类化合物通过C3-C4断裂生成m/z=179.09(C10H11O3)的特征碎片;C5-C6断裂并脱水生成m/z=177.09(C10H13O2)的特征碎片;C1-C2断裂生成m/z=137.06(C8H9O2)或m/z=151.07(C9H11O2)的特征碎片。二苯基庚烷类化合物通过相同的断裂方式生成相应特征碎片离子。结合精确分子质量推测分子式和不饱和度(姜酚及姜烯酚类Ω=5或6;二苯基庚烷类Ω≥9)能够对这类特征性成分进行鉴定。

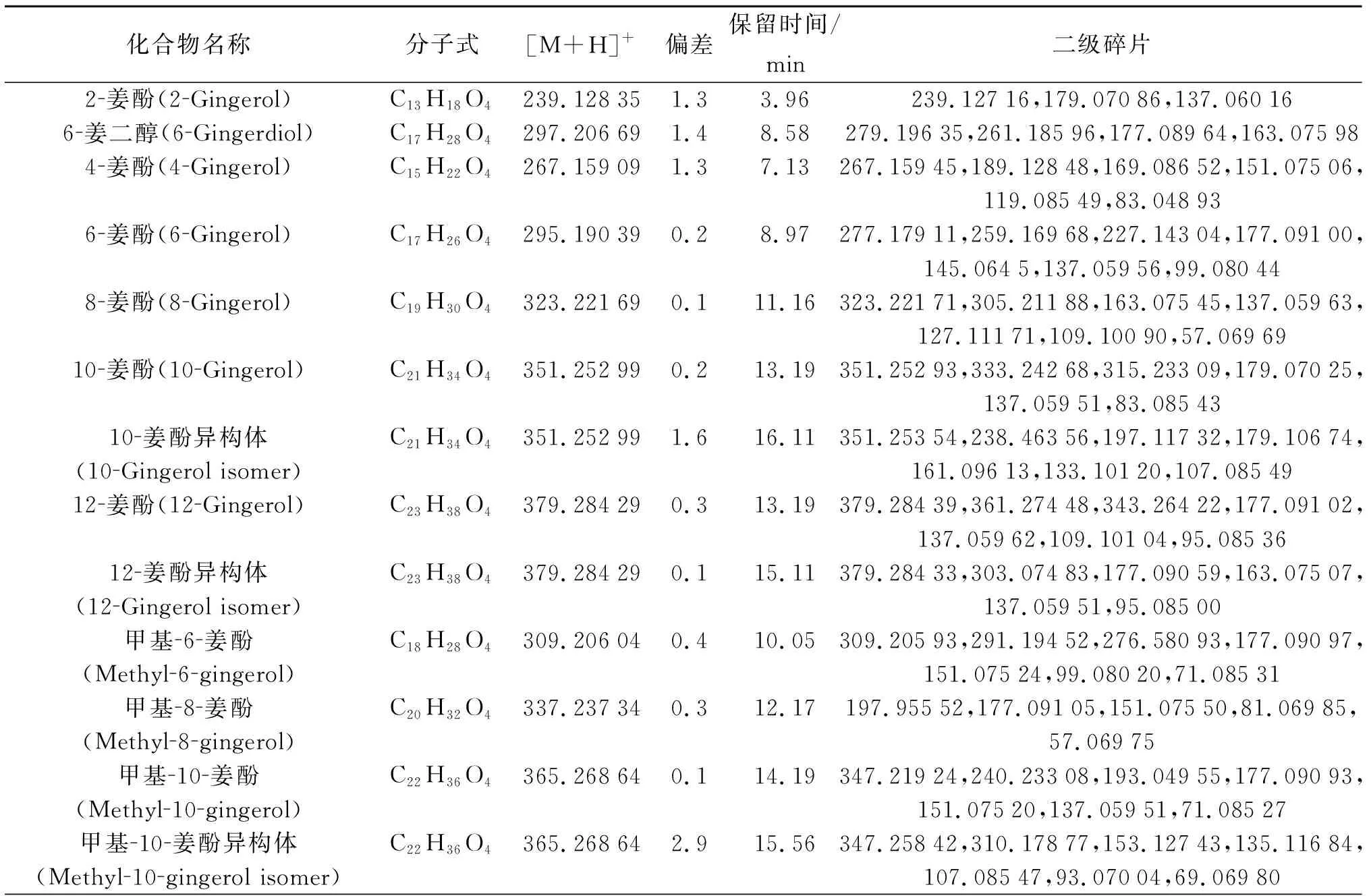

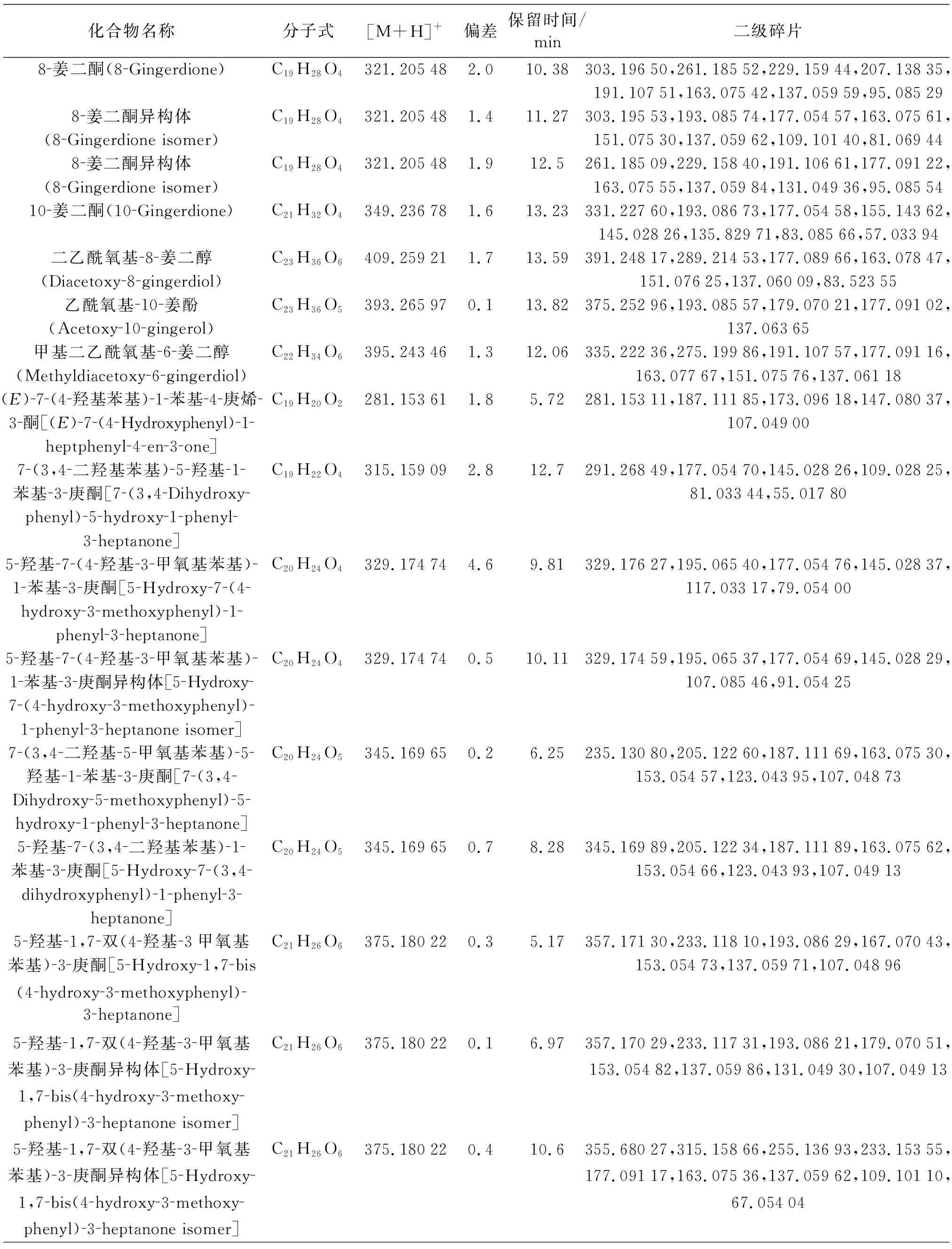

表1 干姜中鉴定的特征化合物信息

(续表一)

(续表二)

(续表三)

(续表四)

2.2 干姜炮制前后差异成分的筛选与鉴定

最终提取出398个色谱峰。通过Simca-P软件将数据结果进行无监督的主成分分析(PCA),得到干姜、炮姜和QC样本的PCA得分图(图3),QC样本聚集度高说明在实验过程中仪器稳定性良好、数据可靠。干姜组和炮姜组分别位于第三和第四象限内,表明2组样本之间在化学成分种类和含量方面存在明显差异。

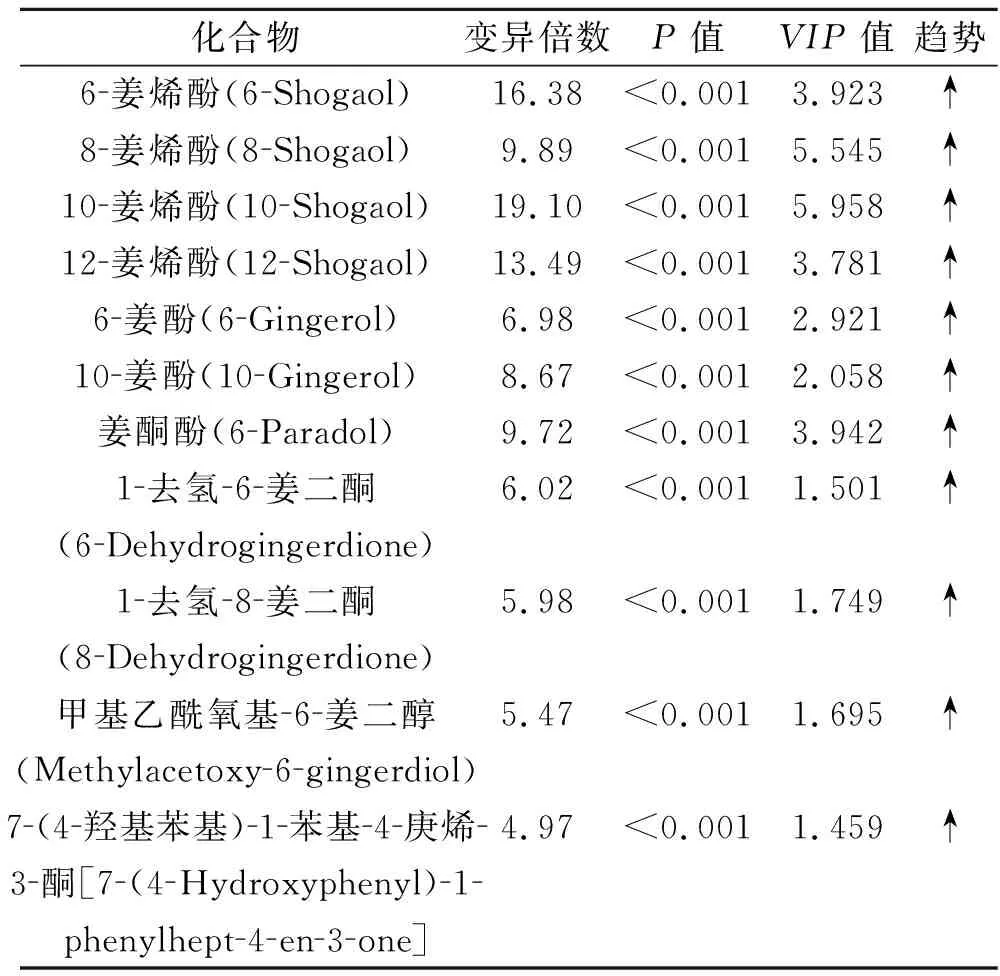

表2 干姜炮制前后化合物变化的特征性成分

2.3 干姜炮制前后差异成分的活性评价

结果显示(表3),姜烯酚类化合物(1~4)对NO的分泌的抑制作用强于姜酚类(5~6)及姜酮类化合物(7~8),且化合物1~2的IC50值小于10 μmol/L,说明这2个化合物均有良好的体外抗炎活性。

表3 化合物体外抗炎(NO)的IC50的测定(μmol·L-1)

3 讨论

本研究利用UHPLC-Orbitrap/HRMS技术,对干姜炮制前后非挥发性差异化学成分进行分析。从干姜中鉴定了72个化合物,包括姜辣素类45个,二苯基庚烷类26个,黄酮类1个。干姜中挥发性成分沸点较低,在炮制过程中会受热流失,使炮姜辛散之性减弱。本研究采用代谢组学多变量分析方法描绘干姜炮制前后非挥发性成分的变化趋势。结果显示11个化合物在炮制后相对含量有显著差异,炮制后干姜中姜烯酚类化合物相对含量升高趋势明显。姜烯酚类物质是干姜中主要辣味成分之一。鲜姜中姜烯酚类成分含量相对较低,我们推测在炮制加热的过程中,由于姜酚类化合物C3位羰基和C5位羟基化学性质不稳定,能够发生脱水反应进而生成姜稀酚类物质。此外有报道干姜贮存过程中姜烯酚类成分含量也会有所提高,这是由于干姜为根部入药,植物根系中普遍存在共生菌类,所以除了受热分解外在贮存过程中微生物也可能参与干姜化学成分的代谢转化。这说明姜烯酚类成分的含量对于干姜和炮姜的药效具有重要作用。药理研究表明干姜中姜辣素类成分能够有效缓解结肠炎、胃溃疡等消化系统疾病的病理症状[14-15]。炮姜临床上主要用于腹痛、腹泻和多种出血疾病的治疗。炎症是引起组织毛细血管破裂出血的重要病理因素。根据干姜炮制前后差异化合物分析结果,本研究利用LPS诱导小鼠巨噬细胞系RAW264.7细胞模型,以抑制炎性细胞因子NO的分泌为评价指标,对干姜炮制前后8个含量较高的姜烯酚类和姜酮类差异成分的抗炎活性进行了评价,结果显示姜烯酚类化合物具有良好的抗炎活性。这提示干姜炮制后姜烯酚类成分含量提高是炮姜发挥抗炎止血药效作用的物质基础。