数字化技术与探究性学习深度融合的基本策略

2020-05-26史振华

史振华

数字化技术因其精准度高、时效性强、互动性广等特点,越来越多地融合到科学探究性学习中,主要体现为数字化技术优化探究性实验设计、数字化平台互动学习、数字化系统数据传输、资料收集等环节,改变了学生的学习方式,提高了探究效率。目前,小学科学课堂教学中应用数字化技术,可谓如火如荼,但有时也出现了为了应用而应用的现象,往往表现为教学目标不明和价值不清。教师应从学习目标设定、内容选择、方式建构、评价发展四个方面,加强数字化技术与科学探究性学习深度融合。

精心规划,设定融合目标

教学中,教学目标起着十分重要的作用,教学活动以教学目标为导向,且始终围绕教学目标而展开。在小学科学探究性学习中,教师应用数字化技术时,首先要做到“心中有目标”,就是一节课学生利用数字化技术进行科学探究发展到什么程度,是否可以检测。若一节课学完,学生利用数字化器材表现得热热闹闹,但通过观察发现其实验探究效果没有围绕设定的目标进行或者没有达到预定的教学目标,那么这节课就成为“无本之木,无源之水”了。

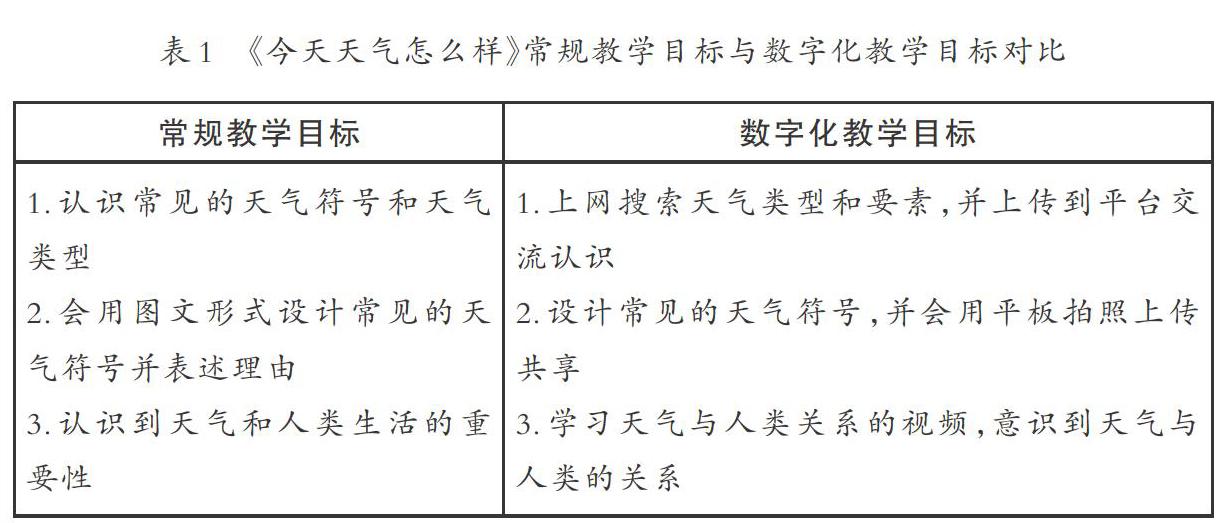

为此,小学科学探究性学习活动中要应用数字化技术,就要设定有别于传统教学目标的融合目标,要把数字化技术环境等因素考虑进去,成为可以检测的对象。如苏教版三年级科学《今天天气怎么样》一课,常规教学目标与数字化教学目标对比见表1。

从表1可以看出,应用数字化技术来指导学生探究天气信息时教学目标发生了改变。在知识和技能目标中,都是认识常见的天气符号,只是在进行数字化探究学习时,学生要利用工具拍照上传交流,技能得到增强;过程与方法目标中,利用数字化技术学习后,学生可以基于网络搜索常见的天气类型,上传交流时拓宽了学习时空;情感态度价值观目标中也是如此,虽然都是认识到天气和人类生活的关系,但通过数字化技术,学生观看天气与人类关系的视频,比常规教学体验性强,情感易发生共鸣。因此,教学目标融合后,教师很清楚学生通过一节课的学习其学习能力和素养可能要达到什么层次,这样有利于师生进行教和学的反思,真正实现教、学、做合一。

合理选择,分析融合内容

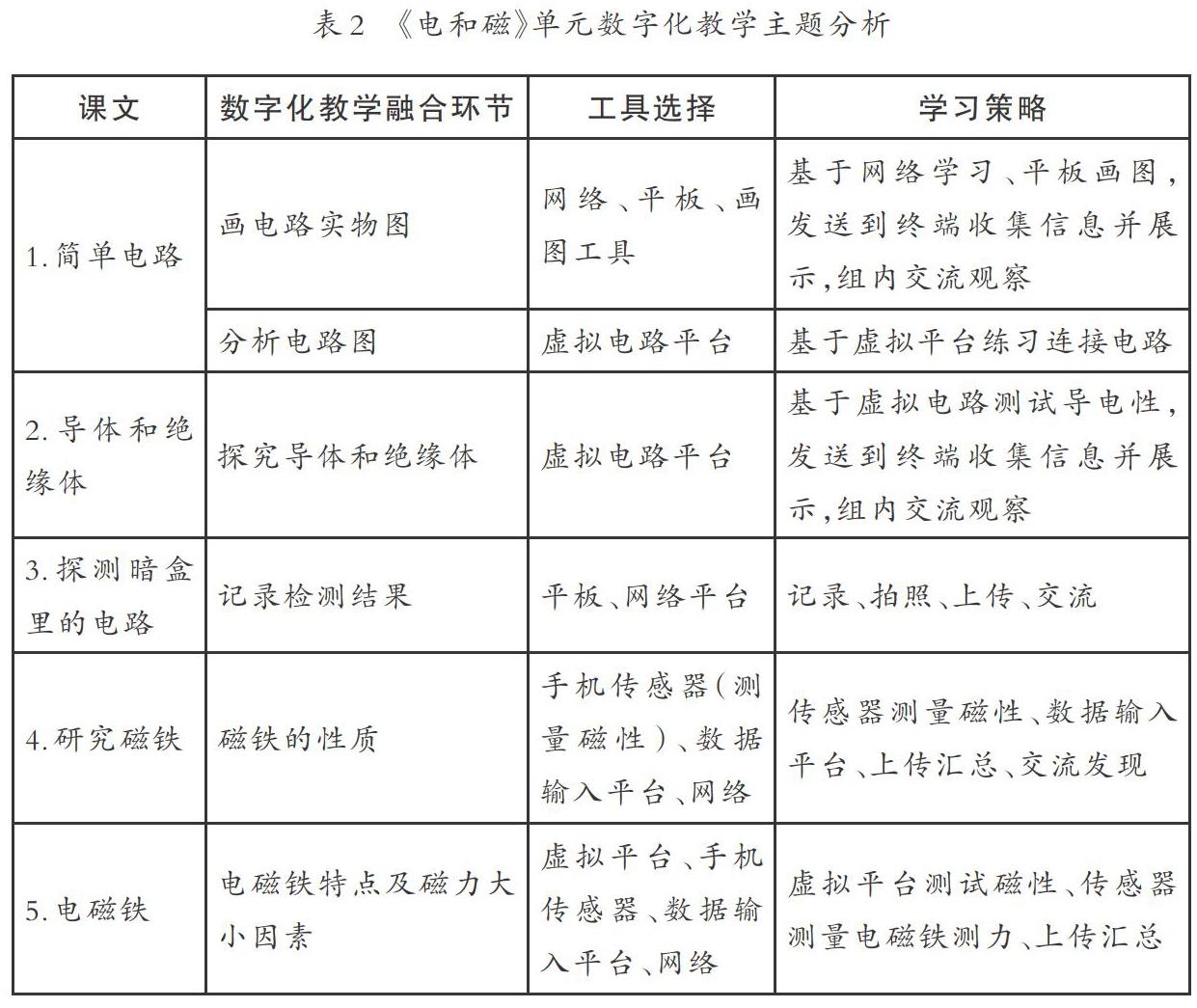

教学实践表明,并不是所有的探究性学习课型都适合数字化教学。教师要善于发挥“支架”作用,分析教材中科学探究内容的特点,寻找数字化教学的实施点和落脚点,帮助学生选择合适的数字化工具来进行学习。教学前,教师可以结合数字化教学特点,熟悉教材,列出主要探究环节,分析融合实施点和相应的教学策略,让课堂教学达到事半功倍的效果。如苏教版五年级上册《电和磁》单元在融合数字化教学时就可以做好单元主题分析,见表2。

通过单元主题分析表,教师就可以在教学目标、教学内容的选择以及教学策略的运用等方面做到心中有数。从表2可知,有的科学课融合数字化技术是在概念的辨析,如在平板电脑上的虚拟系统中将各种物体用鼠标拖到电路中来,终端接收到信号,会判断并呈现小灯泡亮或者不亮,若虚拟电路中小灯泡亮了,则这类物体容易导电,称为导体;若小灯泡不亮,则这类物体不容易导电,称为绝缘体。通过平板电脑上的虚拟系统,学生能自行判断并建构导体和绝缘体概念,效果甚佳。有的运用在探究测试环节,如进行“连续测量一杯热水温度的变化”探究实验时,教师可以利用温度传感器测量水温,及时有效地呈现10分钟内每隔两分钟的水温,而后总结出热水在一定时间内温度变化的规律是先快后慢的。有的运用在记录环节。不同的环节运用数字化教学需要不同的工具和教学策略,教师在备课前要充分考虑到数字化技术对科学探究性教学的辅助作用。

以生为本,构建融合方式

学习是学生与周围环境相互作用的结果,只有当他们熟悉周圍环境并利用适当的学具进行操作时,学习才悄然发生。学生与生俱来就是一个探索者和研究者,对于传感器的使用、数据平台录入数据、网络学习上传交流等活动,充满好奇和兴趣,教师要抓住其心理特点,引导他们熟悉数字化工具,实现数字化教学。

引入新工具。在数字化技术与科学探究性学习相融合过程中,最关键的是学生会利用数字化技术或工具进行自主探究。例如,当学生用传统的温度计测量温度时,有时数值的误差较大,不利于得出实验结论,当教师教会学生使用温度传感器测量水温后,由于操作简单、温度数据显示迅速,并以数字的方式呈现更便于学生读数,因此很快被学生接受,成为学生探究的新工具。其实,时代在不断发展,学生每天都会在生活中使用各种新的数字化工具,对于科学探究中的新工具,学生往往能比成人更快接受。

调查前概念。建构主义理论认为,只有当学生有真正需求的时候,才能从内心深处进行意义建构。小学科学探究性学习引入数字化技术时,教师首先要了解学生已有的学习经验,在此基础上创设符合其需求的情境,这样学习就真正发生了。教师除了可以利用传统的谈话法和问卷法,还可以利用数字化技术设计课前学习问卷,如对于天气符号和天气类型就用“问卷星选择题”的形式让学生在平板电脑系统中选择,调查他们对天气类型的了解程度。教师了解到,学生对“阴、晴、雨、雪”这四种常见的天气现象比较熟悉,错误率低,但对于多云、刮风等现象不太清楚,于是很自然地引出学生需要研究的问题:在气象学上,除了阴、晴、雨、雪,还有哪些不同的天气现象呢?你准备怎样研究?

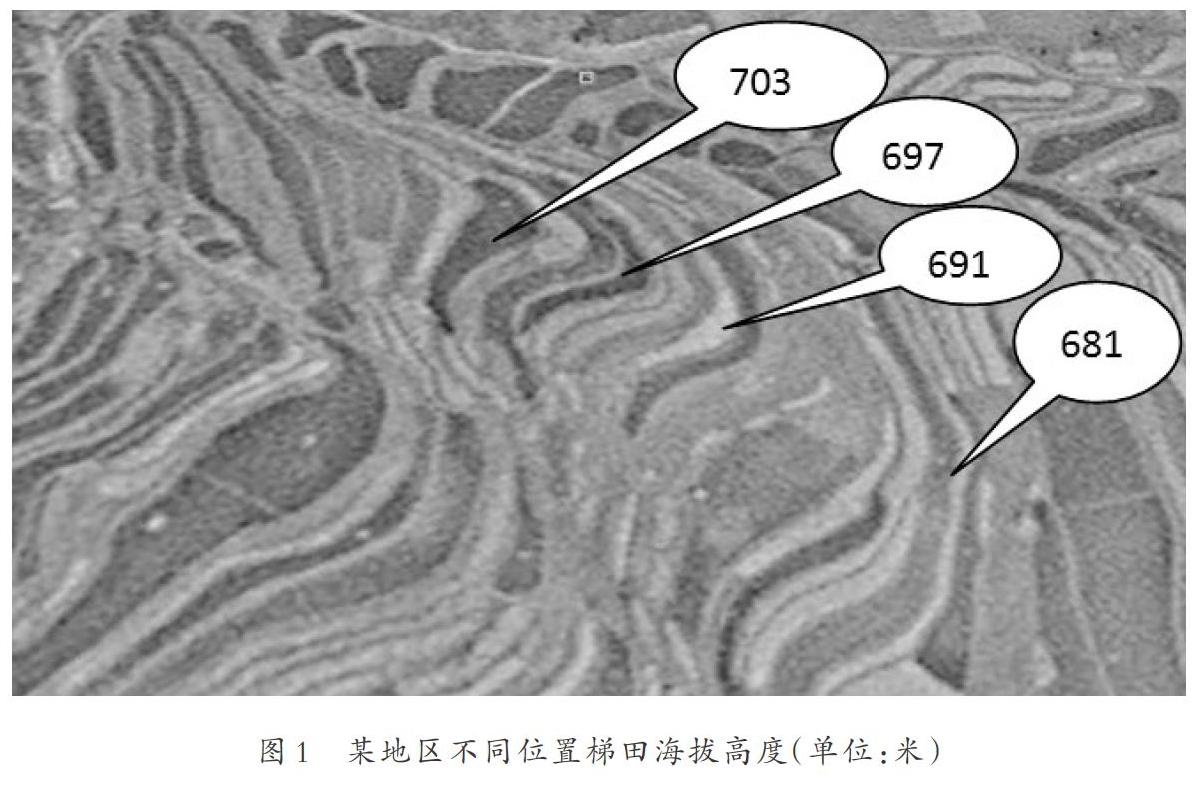

收集真数据。在科学探究性学习中,应用数字化技术能够让学生的学习结果可视化,能有效触动他们认识事实、收集数据,用数据说话,形成概念,即倡导基于真实数据的研究。如执教《地球的表面》一课时,教师可以引导学生在网络环境下利用谷歌地球软件搜索不同地形,除了对地图上地貌特征的初步认识外,还可以观察记录地图上不同海拔等更多信息。如当学生搜索“梯田”这一地形特征时,通过软件显示的某地区梯田上各个位置的海拔高度的不同,帮助学生形成阶梯概念(如图1)。

比较上图中四个不同位置的梯田海拔高度数据,学生很明确地分析出这个地区梯田的海拔高度是呈阶梯状逐渐上升的,用网络数据呈现“梯田”这一地貌特征,成为学生探究活动中形成概念的证据。

完成新任务。任务驱动法启发我们,只有这项任务具有趣味性和挑战性,学生才会乐于接受。如在《今天刮什么风》一课中探究风力和风速时,教师可以设计这样一个任务:请利用风力传感器测量操场、教室前、教室后这三处的风力,并记录数据、上传平台,比比谁测得又快又精确。这一探究性任务有别于以往的常规教学:

首先,工具得到优化,以前测风力是通过机械式的风速计综合判断得出,现在利用数字风速计直接测量,引起了学生的兴趣;

其次,操场上测量风速具有不确定性,学生需要判断起风情况,调整仪器,观察数据,并利用平板电脑提交数据,终端收集数据后自动生成数据表、图形、报表等分析报告。

在這一任务中,不仅大大提高了效率,还改变了学生的学习方式,打破了封闭式的学习空间,突破了测量风向和风力的难点。学生体验更加深刻,自主、互动学习得到充分体现。

注重发展,开展融合评价

《义务教育小学科学课程标准》对于评价建议有明确的要求:评价既对教学的效果进行监测,也与教学过程相互交融,从而促进学生的发展。这种评价理念实质上是基于学生的学为基础,通过评价来促进学生的发展。数字化技术融合到科学探究性学习中,自然要发挥其评价功能。

自主评价显性化。数字化教学提供了很好的评价平台,使得传统的口头评价变为针对具体学习情境和资源的评价,让学生及时看到学习成果或发现不足。如执教《形形色色的动物》一课后,为及时了解和评价学生对动物总体特征的认识,教师开发了包含动物和植物图片等资源的实时互动软件,让学生通过鼠标拖动图片来分类,无论正确或错误,计算机都会自动及时给出反馈信息,或是表扬肯定,或是给出建议。当学生把动物和植物分为两类时,就会发现动物的共同特征;当把不同动物分成几类的时候,就巩固了本课的难点“自然界动物是形形色色的”,体现了动物的多样性。这样基于网络系统的评价方式,很受学生的欢迎,同时也对学生的学习过程起到了监控作用,促进学习的再次发生。这种实时的自主性评价,减轻了教师的负担,激发了学生的学习兴趣,提高了学生自主探究的效率。

同伴评价即时化。评价主要的目的是推动学生学习进程,在数字化科学学习过程中,教师可以利用各种网络平台展示各小组的成果。如学生设计制作风向标,就可以利用基于平板电脑的拍照功能,拍下本组的风向标设计方案以及风向标的实物模型,上传到终端,最后发布各组的图片。同时,教师引导学生在平板电脑上对每个小组设计的模型进行评价,可以用“星数”表示评价等级,然后再次提交到终端,自动统计出各个作品的互评情况,展现各组作品的优点和需要改进的地方。这样基于网络的互动即时性的评价,有利于学生认识到自身的不足和同伴建议的重要性,产生思维共振,实现学习资源共享,将自主、探究、合作的学习推向深处。