板栗-小麦混合粉的流变学和热力学特性

2020-05-24周文化罗奡劼张梦潇林奇弘聂晓玲

李 勇 周文化 李 彦 罗奡劼 张梦潇 林奇弘 聂晓玲

(中南林业科技大学食品科学与工程学院1,长沙 410004)(粮油深加工与品质控制湖南省协同创新中心2,长沙 410004)(特医食品加工湖南省重点实验室3,长沙 410004)

板栗(CastaneamollissimaBL.)属壳斗科栗属经济植物,是一种口感甜糯芳香、营养品质丰富的坚果类食品,有“干果之王”的美称[1]。板栗营养价值极高,其中板栗淀粉质量分数高达70%左右,脂肪质量分数为2.1%~7.5%,蛋白质质量分数占5.6%~10.6%,含有丰富的胡萝卜素、硫胺素等多种维生素,特别是 VC、VB1和胡萝卜素的质量分数比一般干果要高,同时还富含Ca、Fe和Zn等多种矿质元素[2],可与缺乏维生素、矿质元素的小麦粉复混起到营养加强的作用,弥补小麦粉营养结构单一的缺点[3]。板栗全粉自身难以形成面筋网络结构,无法赋予面团良好的黏弹性等流变特性,板栗全粉和小麦粉按一定比例混合,可以发挥出新的优势。

面团的流变特性、热特性等物性指标与面制品的品质有很大的关联性[4],目前国内外普遍重视对面团物性的研究,而关于板栗-小麦混合粉面团的流变特性、热力学特性等物性研究的报道较少,本实验以板栗全粉和小麦粉为主要原料,研究不同板栗全粉添加量对混合粉面团的粉质特性、动态流变学特性和热力学特性等物性的影响,探讨不同来源食品大分子的共混效应,为板栗-小麦复合食品的开发及品质控制提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

板栗全粉:花桥板栗采购自湖南省金湖良种板栗示范种植基地,热风干燥法于50 ℃烘干10 h,万能粉碎机破碎后过100目筛备用;高筋小麦粉。

1.2 仪器与设备

Micro-doughLAB 2800粉质仪;JK-1快速黏度分析仪;Q-2000差式扫描量热仪;DHR-2流变仪;101-3EBS 型电热鼓风干燥箱;FW-400A型高速万能粉碎机。

1.3 实验方法

1.3.1 混合粉制备

分别将0%、5%、10%、15%、20%、25%和30%的板栗全粉添加至小麦粉中混合均匀。

1.3.2 板栗-小麦粉粉质特性测定

参照GB/T 14614—2006,称取一定量的混合粉置于和面钵中,并加入相应量的水,在揉面钵中进行搅拌,使用粉质仪测定面团最高稠度达(500±20)FU时的吸水率、形成时间、稳定时间、弱化度等粉质特性指标。

1.3.3 板栗-小麦粉糊化特性测定

参照GB/T 24853—2010,称取3.0 g混合粉样品(湿基水分校正为14%)于测量筒中,加入25 mL蒸馏水,预搅拌30 s,使用快速黏度分析仪(RVA)测定混合粉在糊化过程中糊化温度、峰值黏度、衰减值等糊化特性指标。程序设置:旋转浆以960 r/min旋转10 s,减速至160 r/min均匀转动13 min至测试结束;初始温度为50 ℃保持1 min,再以12 ℃/min升高至 95 ℃保持2.5 min,再以12 ℃/min降至50 ℃保持2 min。

1.3.4 板栗-小麦粉热力学特性测定

参照陈帅[5]方法,按1∶3比例将混合粉样品与超纯水混合,取4 mg混合粉样品(含干物质1 mg)于铝坩埚中,压盖密封后于4 ℃条件下平衡24 h。以空坩埚作为参照,使用差式扫描量热仪(DSC)进行测定,测定条件:扫描温度20~120 ℃,升温速率10 ℃/min。

1.3.5 板栗-小麦粉湿面筋含量测定

参照 GB/T 5506.1—2008,手洗法测定。

1.3.6 板栗-小麦粉动态流变学特性的测定

参照Gujral等[6]的方法稍加修改,25 g混合粉在粉质仪中加水搅拌,待稠度达到500 FU时停止搅拌,称取4 g混合粉面团用保鲜膜密封,放在2块平板间静置5 min,使用流变仪进行测定,测定条件:平板直径为40 mm,应变2.0 %,温度25 ℃,对数扫描频率0.1~20 Hz,间隙1 mm。

2 结果与分析

2.1 板栗-小麦粉的粉质特性

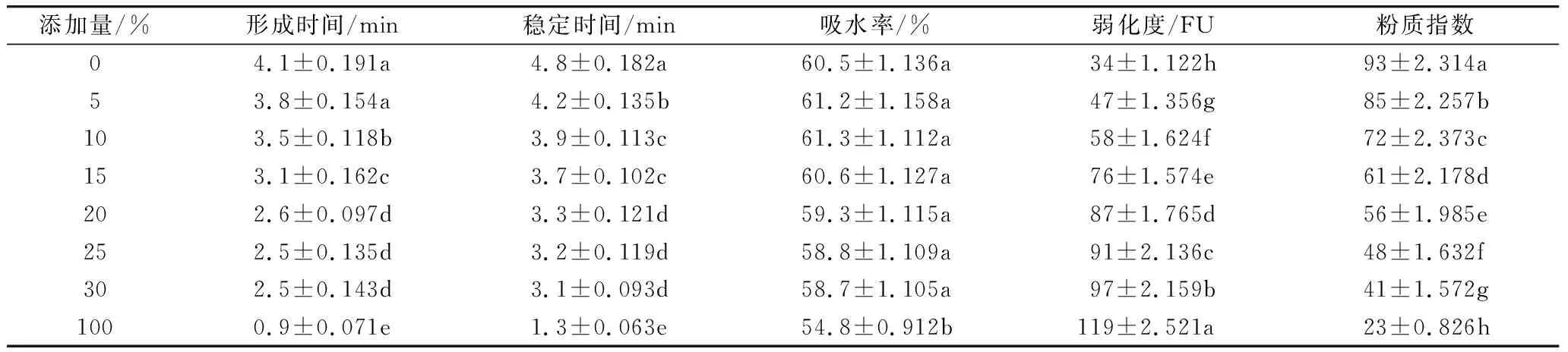

粉质特性是面团的耐揉性和黏弹性的综合表现,决定了面制品中面团的加工性能。由表1可知,随着板栗全粉添加量的增加,混合粉面团的吸水率先增大后减小。单珊等[7]将紫薯粉添加到小麦粉中,也发现相同的趋势。导致吸水率上升的原因可能是板栗全粉中含有丰富的淀粉颗粒,板栗淀粉颗粒破碎后具有较大表面积能够吸收大量水分[8]。随着板栗全粉添加量增加至30%,面团的形成时间和稳定时间逐渐降低,弱化度升高,粉质指数逐渐降低。这可能是由于板栗全粉的加入,面筋蛋白多肽链间二硫键和次级键发生断裂和重组[9],使得混合粉面团的形成时间和稳定时间减少,弱化度增加,粉质指数降低,面团筋力减弱。

2.2 板栗-小麦粉的糊化特性

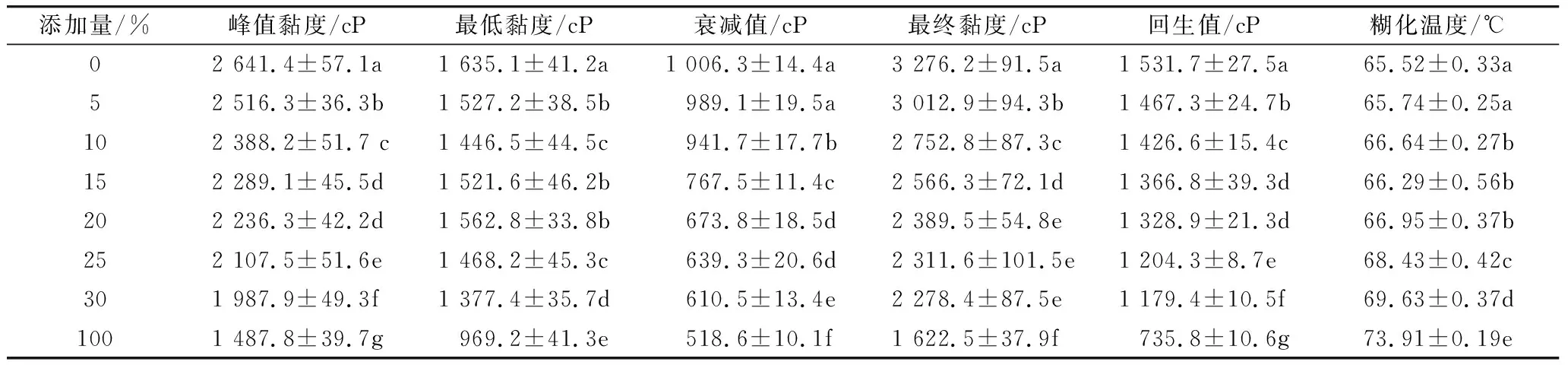

糊化特性是淀粉类原料的重要性质之一,对最终产品的品质有重大影响。从表2可以看出,随着板栗全粉添加量的增加,混合粉的峰值黏度、最低黏度和最终黏度逐渐降低,说明添加板栗全粉对小麦粉的黏度特性影响显著。可能是由于板栗全粉中非淀粉多糖竞争结合水分,阻碍淀粉的吸水膨胀,导致混合粉黏度降低。这与陈书攀等[10]研究结果一致。从表2还可以看出,板栗全粉的添加使混合粉的衰减值和回生值都有所减小。衰减值的降低说明添加板栗全粉使混合粉的耐剪切性增强,从而增大了使产品的咀嚼性[11]。回生值可以反映出淀粉的回生性和凝胶性,混合粉回生值逐渐降低,说明混合粉不容易发生回生,在降温时不容易形成凝胶[12]。糊化温度随着板栗全粉的增加略微增大,这可能是因为板栗淀粉中的直链淀粉含量高于小麦淀粉的,添加板栗全粉使混合粉中结晶部分减少,晶体溶解所需的热量增大[13],从而使增加了混合粉的糊化温度[14]。

表1 板栗-小麦粉的粉质特性

注:同一列中字母不同者表示有显著性差异(P<0.05),下同。

表2 板栗-小麦粉的糊化特性

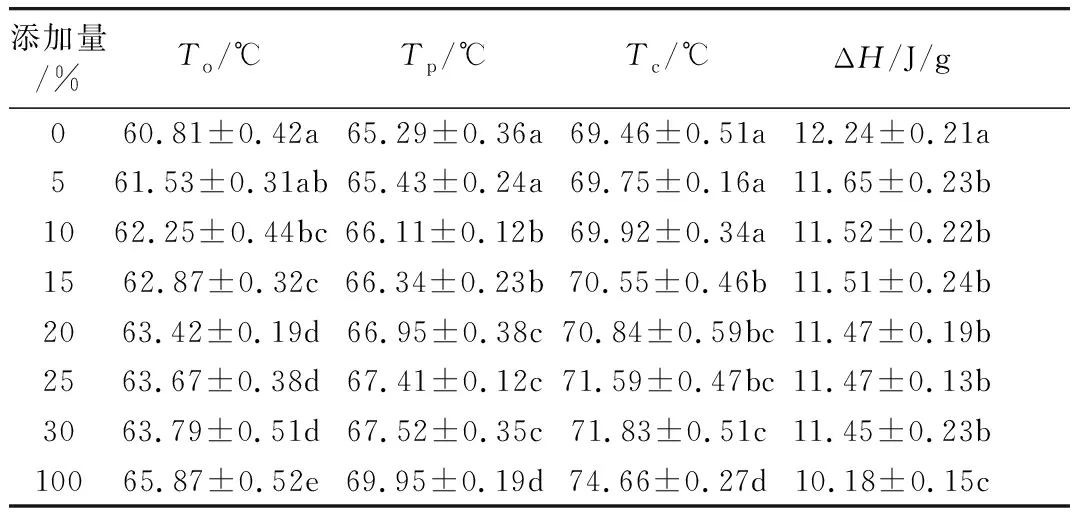

2.3 板栗-小麦粉的热特性

对混合粉的热力学特性进行测定,结果如表3所示。随着板栗全粉添加量的增大,混合粉的To、Tp和Tc值逐渐增大,这说明板栗粉的添加可以降低混合粉的热稳定性。而热焓值随着板栗粉添加量的增加逐渐减小,这与Ahn等[15]研究结果一致。这可能是因为板栗全粉添加量的增大使混合粉中蛋白质的含量逐渐增加。淀粉与蛋白质竞争性吸水,减少了供淀粉糊化的水分,淀粉的糊化度降低,导致混合粉的焓值降低[16]。

表3 板栗-小麦粉的热力学参数

注:To表示起始温度,TP表示峰值温度,Tc表示终止温度,ΔH表示热焓值。

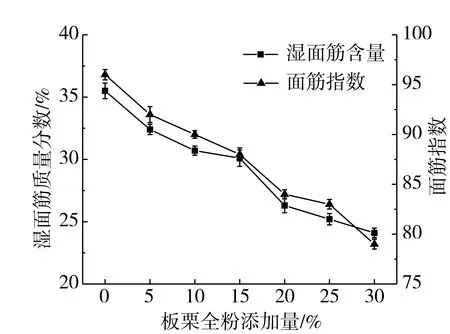

2.4 板栗-小麦粉的湿面筋含量及面筋指数

从图1可以看出,随着板栗全粉添加量的增大,混合粉中湿面筋含量和面筋指数呈下降趋势,这可能是由于板栗全粉中的面筋蛋白含量较低,较难形成面筋。面筋指数是评价面筋质量的指标,研究报道面筋指数降低与蛋白质中谷蛋白的含量降低有关[17]。因此,混合粉面筋指数的降低可能是由于混合体系中谷蛋白含量的减少导致的。卫阿枝等[18]将青麦仁粉添加到小麦粉时发现混合粉的湿面筋含量和面筋指数均显著降低,这与本研究结果一致。使用高筋小麦粉的前提下,板栗全粉添加量为 10%~20%时符合小麦粉的筋力要求,适合用来制作面条。

图1 板栗-小麦粉的湿面筋含量及面筋指数

2.5 板栗-小麦粉的动态流变学特性

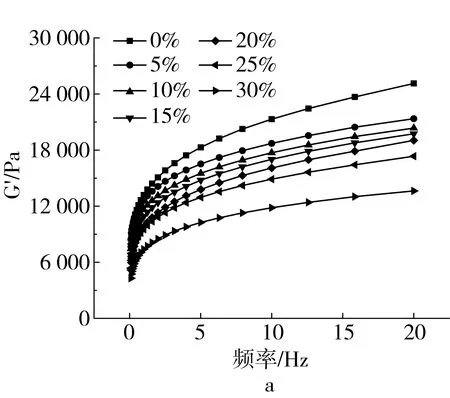

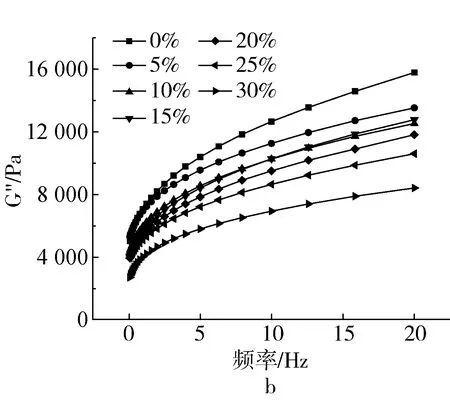

图2是不同比例板栗全粉添加量对面团动态流变学特性的影响,图2分别为面团的储能模量(G′)、损耗模量(G″)和tanδ(损耗角正切值)随动态扫描频率的变化关系图。从图2a和图2b可以看出,板栗全粉的添加使小麦面团的黏弹性发生了显著变化,随着板栗全粉添加量的增加,储能模量(G′)和损耗模量(G″)的值均呈现降低的趋势,这可能是由于板栗全粉的添加稀释了小麦粉中的面筋蛋白,使面筋蛋白的交联程度降低,面团网络结构变得松散,从而使得面团的黏弹性降低。另外,板栗全粉中含有的可溶性成分也可能参与到由面筋蛋白和淀粉组成的网络结构中,使产成的网络结构变得松散[19],G′值和G″值逐渐降低。同时,图2a和图2b显示,所测样品的G′和G″的值均随着频率的增大而增大,且G′一直大于G″,无重叠交叉,表现为典型的弱凝胶流变学动态体系[20]。

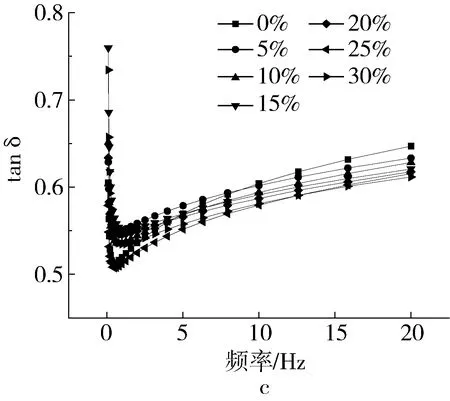

图2 板栗-小麦粉的动态流变学特性

由图2c可知,损耗角正切值tanδ 的数值均分布在0.5~0.8之间,且随着板栗全粉的添加呈现降低的趋势,这说明混合粉面团中的黏性比例降低,弹性比例增大,这可能是由于混合粉面团中分子交联的程度增加导致的。此外,tanδ 随着频率的增加先降低后升高,表明混合粉面团在较低频率(<1.25 Hz)范围随着频率升高具有较高的弹性比例、较低的黏性比例,在较高频率(>2.51 Hz)范围黏性比例逐渐增加、弹性比例逐渐降低,说明在高频率下混合粉面团的网络结构不稳定。

3 结论

添加板栗全粉对板栗-小麦混合粉的性质影响显著。随着板栗全粉添加量的增大,混合粉的形成时间、稳定时间、吸水率和粉质指数逐渐降低,弱化度逐渐增加。混合粉的黏度、衰减值和回生值逐渐降低,糊化温度、起始温度、峰值温度和终止温度均略微升高,热焓值显著降低。混合粉中湿面筋含量和面筋指数均逐渐降低。动态流变学特性中储能模量和损耗模量随着板栗全粉添加量的增大逐渐降低。板栗全粉的添加会破坏板栗-小麦混合粉面团的网络结构,使面团黏弹性降低。