安大简《诗经·江有汜》异文的解题价值

2020-05-24宁登国王作顺

宁登国,王作顺

(聊城大学 文学院,山东 聊城 252059)

关于《诗经•召南•江有汜》一诗的诗旨,历来众说纷纭,争论不一。据《诗经集校集注集评》,就有“美媵说”“美嫡说”“媵妾自喜说”“夫人幽怨说”“下者自安说”“弃妇诗说”“男子失恋说”等七种说法①鲁洪生主编:《诗经集校集注集评》,北京:现代出版社,2015年,第433-440页。。2019年8月,由中西书局出版的《安徽大学藏战国竹简》(一)(简称“安大简”),公布了新发现的57篇战国早中期《诗经》,这是“目前发现的时代最早、存诗数量最多的抄本”②黄德宽、徐在国主编:《安徽大学藏战国竹简•前言》(一),上海:中西书局,2019年,第5页。,是《诗经》文献的重要新发现。其中《江有汜》一诗与现存《毛诗》本相比,有三处由字词增减和章次不同所形成的异文,这对于我们重新认识这首诗的诗旨有着重要的学术价值。

一、安大简《江有汜》三处异文

与传世本《毛诗》相比,安大简《诗经•江有汜》主要存在三大异文特征:

一是增字现象,即今传本《江有汜》三章中的“之子归”,安大简皆作“寺(之)子于归”,增益一“于”字。

二是减字现象,即今传本《江有汜》三章末句“其后也悔”“其后也处”“其啸也歌”,安大简皆作“后也悔”“啸也歌”“后也处”,减省一“其”字。

三是章次不同。安大简《江有汜》共三章,每章五句,与《毛诗》同。但简本章次与《毛诗》异,二三两章恰与《毛诗》次序互换,即第二章对应《毛诗》第三章,第三章对应《毛诗》第二章。

据此,传世本《毛诗》与安大简《江有汜》原文对比如下:

毛诗•江有汜

江有汜,之子归,不我以。不我以,其后也悔。

江有渚,之子归,不我与。不我与,其后也处。

江有沱,之子归,不我过。不我过,其啸也歌。

安大简•江有汜①释文采用黄德宽、徐在国主编:《安徽大学藏战国竹简》(一),上海:中西书局,2019年,第94页。

江有汜,之子于归,不我以。不我以,后也悔。

江有沱,之子于归,不我过。不我过,啸也歌。

江有渚,之子于归,不我与。不我与,后也处。

二、“之子于归”和“之子归”

“之子于归”一词,频频出现在《诗经》中。据笔者统计,在《周南•桃夭》《周南•汉广》《召南•鹊巢》《邶风•燕燕》《豳风•东山》五首诗中,“之子于归”共出现了12次。对于这里的“于”字,有两种解释:

一种释为助词,放在动词词头,无实义。马瑞辰《毛诗传笺通释》:“《尔雅》:‘于,曰也。’曰读若聿,聿、于一声之转。‘之子于归’,正与‘黄鸟于飞’、‘之子于征’为一类。于飞,聿飞也;于征,聿征也;于归,亦聿归也。又与《东山》诗‘我东曰归’、《采薇》诗‘曰归曰归’同义,曰亦聿也。于、曰、聿,皆词也。”②[清]马瑞辰:《毛诗传笺通释》,北京:中华书局,1989年,第55页。王先谦《诗三家义集疏》认为此说“足正自来注家之误”③[清]王先谦:《诗三家义集疏》,北京:中华书局,1987年,第42页。。此后,《汉语大词典》、何乐士《古代汉语虚词通释》、郭锡良主编的《古代汉语》都沿袭马氏的观点,将“于”释为“助词”。

一种释为动词“往”。《毛传》:“于,往也。”《尔雅义疏•释诂》在解释“如,往也”时说:“《诗》言: ‘于归、于仕、于狩、于迈’之类皆以为‘往也’。”④[清]郝懿行撰:《尔雅义疏》,清同治五年郝氏家刻本,第10页。

其实,“之子于归”中的“于”字并非可有可无的助词,应取《毛传》表示方向的动词“往也”之义。考察《诗经》中12次出现的“之子于归”,都是指女子出嫁或出行这一特定时刻的用语。《桃夭》篇中凡三用,均为“婚姻以时”⑤《毛诗正义》,十三经注疏本(上),北京:中华书局,1980年,第11页,第14页。的送嫁乐歌;《鹊巢》篇也三次出现,诗中描写的送迎车辆之盛,显然为贵族嫁女乐歌;《东山》篇中“之子于归,皇驳其马”之后的两句是“亲结其缡,九十其仪”,显然也是女子出嫁仪式的描写;《汉广》两用“之子于归”,并“言秣其马”或“言秣其驹”,是说“之子若往归嫁,我欲以粟秣养其马,乘之以致礼饩,示己有意欲求之”⑥《毛诗正义》,十三经注疏本(上),北京:中华书局,1980年,第11页,第14页。,也是女子出嫁之言。至于《燕燕》一诗虽一般视为卫庄姜为陈女戴妫大归于国的送别诗,但仍不影响“于”字的方向性动词之义。因此,《毛传》将“于”释为“往”,突出了动词“归”的趋向性和文义的确定性即出嫁或亲迎。此后,便形成古汉语中“往 + 动词”的格式,如《庄子•大宗师》“子祀往问之”、《韩非子•外储说右上》“太公望闻之往请焉”,等等。

据周代婚礼制度,女子正式嫁到男家,须经过“亲迎”的礼节,即结婚之日,夫家要“乘墨车,从车二乘,执烛前马”①《毛诗正义》,十三经注疏本(上),北京:中华书局,1980年,第9页。,亲自到妇家迎娶,女子方可从夫归嫁夫家。“妇人谓嫁曰归”②《周礼注疏》,十三经注疏本(上),北京:中华书局,1980年,第18页。,“归”前加以“于”字,正恰切的表明了女子出嫁的被动性和趋向性,从而明确“妇人,从人者也”,“男子亲迎,男先于女,刚柔之义也。”③《礼记正义•郊特牲》,十三经注疏本(下),北京:中华书局,1980年,第228页。乃至后来“于归”一词成为女子出嫁的专有词汇。

“于”训“往也”,不仅仅局限于“之子于归”,在《诗经》其他类似“于+动词”的结构中,也大多持此义。如《郑风•叔于田》“叔于田”、《小雅•雨无正》“维曰于仕”、《小雅•采绿》“之子于狩”、《小雅•十月之交》“维曰于仕”、《大雅•棫朴》“周王于迈”、《大雅•崧高》“于邑于谢”等,传、笺皆训为“往”。杨树达、郭锡良先生在考察甲骨文和金文中“于”字的用法后,也都认为毛传、郑笺所释《诗经》中的“于”为“往”义,正是沿袭甲骨文、金文“于”字动词用法之古义。④杨树达:《积微居甲文说•释于》,上海古籍出版社,1986年,第22 页。郭锡良:《介词“于”的起源与发展》,《中国语文》1997年第2期。

因此,安大简《江有汜》“之子于归”与传世毛本“之子归”,虽仅一字之差,但对于该诗文意的理解却有着很大的帮助。一方面,“之子于归”符合《诗经》其他篇目中相同的四字句句法特征,为《诗经》的常见句式。而“之子归”仅在该诗出现,甚为不类。另一方面,“于”字补入后,组成“于归”一词,便明确表示本篇当属婚姻方面的诗,该句当为描写婚礼亲迎的特定时刻,“于”字明确表示女子嫁往男方的目的性和方向性。这样一来,后人将此诗解为“男子被弃”的“弃夫诗”⑤马持盈《诗经今注今译》:“这是男子被遗弃后对女子的感慨之词。”邓荃《诗经译注》:“一位贫穷的男青年的失恋。”(见张树波编著《国风集说》,第200页)或“弃妇哀怨自慰”的“弃妇诗”⑥[清]方玉润:《诗经原始》:“《江有汜》,商妇为夫所弃而无怼也。”闻一多《诗经通义》“合《谷风》及《氓》与本篇参互求之,知本篇亦弃妇之词。”程俊英《诗经注析》:“这是一位弃妇哀怨自慰的诗。”(见《诗经集校集注集评》第440页)便不攻自破了。前者不明女子“于归”的事实,后者误解“归”为休弃谴归之义。这皆因《毛诗》“之子归”句意的含混模糊所致。

据清李富孙《诗经异文释》:“蜀石经‘归’上有‘于’字,三章皆同。《考文》古本并同。案,蜀石经与《考文》古本三章皆作‘之子于归’,则今本或脱‘于’字。”⑦[清]李富孙:《诗经异文释》,《续修四库全书•经部》,第131页。安大简《江有汜》的出土,证明李氏的推断是正确的。

三 “其后也悔”与“后也悔”

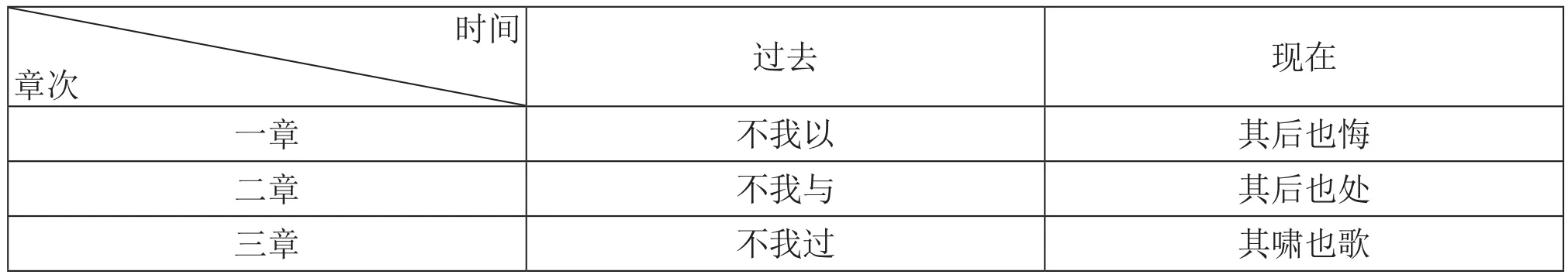

“其后也悔”是毛诗本《江有汜》的现有句式。这种句式,在《诗经》中极为常见,如“其叶蓁蓁”(《桃夭》)、“其新孔嘉,其后如之何”(《豳风•东山》)、“四牡修广,其大有颙”(《小雅•六月》),等等,故王引之《经传释词》说:“其,指示之词也。常语也。”⑧[清]王引之:《经传释词》,清嘉庆二十四年刻本,第9页。这种置于句首的“其”字大多作代词之用,或为指示代词,或为人称代词。《江有汜》一诗中的“其”,学者们大都采用《毛传》“嫡亦自悔”之释,“其”代指“嫡妻”而言,故朱熹云:“三章‘其’字皆指物之称。”⑨[宋]朱熹:《朱子全书》(卷五十),上海:上海古籍出版社,2002年,第2311页。而且对于嫡妻的品行变化也大多认为实有此事,即在妾的感召下,嫡妻先是内心悔疚,后又与妾和平共处,最后达到亲密无间,其乐融融。吕祖谦《读诗记》中总结得最为清晰:“一章曰其后也悔,二章曰其后也处,三章曰其啸也歌。始则悔寤,中则相安,终则相欢,言之叙也。”①[宋]吕祖谦:《吕氏家塾读诗记》(卷三),四部丛刊续编本,第72页。这里的“其后”的“悔”“处”“歌”等行为,均指在妾咏叹此诗的时候就早已实现的事实。用表格示之,则更为清晰:

过去 现在一章 不我以 其后也悔二章 不我与 其后也处三章 不我过 其啸也歌时间章次

如此,《江有汜》一诗就同时存在两个真实的主人公:嫡妻与妾。嫡妻最初因妒忌偏狭而排挤冷落妾,后被文王后妃之化而幡然悔悟,痛改前非,与妾握手言欢;妾则勤劳黾勉,无怨无悔,尽心侍妻。这样,该诗既美化了媵妾“勤而不怨”的不妒品行,也赞扬了嫡妻见贤思齐,勇于悔过自新的美德。嫡和妾二者兼美,也正是《毛诗》续《序》对此诗解说的主要观点。

毛《序》“嫡妾兼美”的观点,源自一个动人的历史故事,即“文王之时,江沱之间,有嫡不以其媵备数,媵遇劳而无怨,嫡亦自悔也。”②《毛诗正义》,十三经注疏本(上),北京:中华书局,1980年,第24页,第24页。“备数”之说源自东汉何休“妇人八岁备数,十五从嫡,二十承事君子,未任承事,还待年父母之国”③《春秋公羊传注疏》(隐公七年),十三经注疏本(上),北京:中华书局,1980年,第14页,第6页,第6页。之论。范宁《谷梁传集解》在同条下引许慎曰:“侄娣年十五以上,能共事君子,可以往。二十而御。”④《春秋公羊传注疏》(隐公七年),十三经注疏本(上),北京:中华书局,1980年,第14页,第6页,第6页。在贵族家庭,做“媵”的女子一般在八岁时就“备数”了,亦即正式明确媵妾身份。这里毛《序》“不以其媵备数”有两种理解:一为媵的身份早已明确,但“嫡尊专妒,抑之而不得行”⑤《毛诗正义》,十三经注疏本(上),北京:中华书局,1980年,第24页,第24页。,不让她陪嫁,不认可其媵的资格,郑玄持此观点:“以己宜媵而不得,心望之”;二是许媵陪嫁,但因其年龄尚幼须“待年父母之国”,待其年满,方可“承事君子”。朱熹持此观点:“是时汜水之旁,媵有待年于国,而嫡不与之偕行者,其后嫡被后妃夫人之化,乃能自悔而迎之”⑥[宋]朱熹:《诗集传》,南京:凤凰出版社,2007年,第15页。。但是,这里有两个问题难以自圆:一是诗中连续两个“不我以”及“于归”特定时刻,表明系作诗者在嫡妻出嫁时的心情,而毛《传》郑《笺》皆认为是嫡妻“自悔”之前事情,于文意不符。而且据范宁云“(媵)不与嫡俱行,非礼也”⑦《春秋公羊传注疏》(隐公七年),十三经注疏本(上),北京:中华书局,1980年,第14页,第6页,第6页。,嫡妻擅自毁约,于礼不合;二是媵妾若因年幼“待年”之故而不得与嫡同行,本自客观条件所限,于嫡何悔何过之有?对此,清陈启源力斥其非,曰:“(《诗集传》)言媵待年于国,则前后语不相顾。此衰周之失礼,文王之世安得有之至待年之误?”⑧[清]陈启源:《毛诗稽古编》(第85册),文渊阁《四库全书》本,第355页。。

与传世《毛诗》相比,安大简《江有汜》每章最后一句皆无句首“其”字,即“后也悔” “啸也歌”“后也处”。这一细微差别,有助于我们更为圆融地理解本篇的诗旨。如前述,有“其”字,则表示句中“悔”“处”“啸”“歌”这些情感的施动者为嫡妻,由此引申为嫡妻行为变化而赞美之。而安大简无“其”字,则“悔”“处”“啸”“歌”这些情感的发出者就未必是嫡妻。就文义而言,诗中每章重复的“不我以”“不我与”“不我过”,前一句是陈述嫡妻嫁过来以后,“我”即媵妾当前的悲惨处境。后一句的重复,不会是简单的叠加,而应是媵妾面对嫡妻对自己的不公平待遇内心世界的独白,暗下决心,表示虽然我现在不被你看重,但我要通过自己的努力证明自己,最终会让你后悔,直至和谐共处。这样,“后也悔”“啸也歌”“后也处”就不再是嫡妻已变化了的事实行为,而是媵妾希望达到的未来目标。用表格示之,时间则变为:

现在 将来一章 不我以 后也悔二章 不我过 啸也歌三章 不我与 后也处时间章次

有意思的是,朱熹在《朱子全书》中说:“‘其后也悔’、‘其后也处’两句,若如今说,以为媵之自言,则‘后’字不通。而三章‘其’字皆指物之称,亦非所以自命也。”①[宋]朱熹:《朱子全书》(卷五十),上海:上海古籍出版社,2002年,第2311页。他主要根据《江有汜》三章有指示代词“其”来判定当时流行的“其后也悔”“其后也处”为“媵之自言”的观点难以讲通。而目前安大简《江有汜》恰恰缺省了“其”字,朱熹嫡“自悔而迎之”的观点亦失掉了最为有力的证据,反而验证了当时流行的“媵之自言”说是很有道理的。

四 章次互换

认识安大简《江有汜》二、三章章次互换的意义,首先要通过安大简重新确认该诗中的两个关键字:一个是“其后也处”中的“处”字。闻一多先生《诗经新义》从《江有汜》“一章之‘悔’,三章之‘啸’‘歌’,皆与‘忧’相关”以及“‘癙’‘处’音同,例得相假”,推论说第二章“其后也处,‘处’亦疑当读为‘癙’,训‘忧’。”而且批评毛《传》“训‘处’为‘止’,斯为皮相矣。”②闻一多:《诗经新义•二南》,《清华学报》1937年第1期这一解释影响很大,民国以来流行的“怨妇”“弃妇”“失恋”等说法,皆由此而来。但安大简的问世,证明《诗经新义》训“处”为“癙”的两个根据,均难以成立。一是从字形上看,安大简《江有汜》“处”的写法与同简《鹊巢》“维鸠居之”中“居”、《殷其雷》“莫或遑处”中“处”的写法相同,都写作“”③黄德宽、徐在国主编:《安徽大学藏战国竹简》(一),第17、21、23页,第43页。,即“凥(处)”,与安大简《相鼠》中“鼠”字形“”④黄德宽、徐在国主编:《安徽大学藏战国竹简》(一),第17、21、23页,第43页。迥然不同,判然有别;二是从字义上看,凥,《说文•几部》:“凥,处也。从尸几,尸得几而止。《孝经》曰‘仲尼凥’,‘凥’谓闲居如此。”⑤[清]段玉裁:《说文解字注》,北京:中华书局,1981年,第715页。桂馥《说文解字义证》:“凥,通作居”⑥[清]桂馥:《说文解字义证》,北京:中华书局,1987年,第979页。,林澐据《包山》简三二“居凥”连言,认为“凥”即“处”之异体⑦林澐:《读包山楚简札记七则》,《江汉考古》,1992年第4期。。故凥、居、处三字通用。这在上面所列举的三处安大简中也得以确证:凥,在《鹊巢》中直接对应《毛传》本“维鸠居之”中“居”;在《殷其雷》“莫或遑凥”、《江有汜》“其后也凥”中皆对应《毛传本》“处”字。“处”,有“止也”“居也”“安也”之训⑧宗福邦等主编:《故训汇纂》,北京:商务印书馆,2003年,第1997页。,义皆相近。因此,《江有汜》中的这一“处”字具有“安居”之义,是毫无疑问的。朱熹释为“安也,得其所安也”⑨[宋]朱熹:《诗集传》,南京:凤凰出版社,2007年,第15页。,甚确。这与《诗经新义》辗转训“处”为“癙”、为“忧”之义正相反,也与郑《笺》“嫡悔过自止”,取嫡妻“停止”先前不当行为之义,有所不同。

另一个是《毛传》本“啸也歌”的“啸”字。“啸也歌”,在《说文》“歗”字解释中引作“其歗也謌”。齐鲁韩三家“啸”也都作“歗”⑩[清]王先谦:《诗三家义集疏》,北京:中华书局,1987年,第110页。。对于“啸”和“歗”,一般皆认为二字声义相同,经典通用。但王先谦则认为二字音同而义别,具体说来,“‘啸’,无章曲亦得称‘歌’者,发声清激,近似高歌耳。”“凡言‘歗’者,感伤之词。《中谷有蓷》之‘条其歗矣’,亦一证也。”①[清]王先谦:《诗三家义集疏》,北京:中华书局,1987年,第110页。《史籀篇疏证》亦云:“‘啸’,吹声;‘歗’,呻吟。二字异义。”②[清]段玉裁:《说文解字注》,北京:中华书局,1981年,第715页。郑《笺》云:“啸,蹙口而出声。”朱熹在此基础上进一步解释说:“啸,蹙口出声以舒愤懑之气。”③[宋]朱熹:《诗集传》,南京:凤凰出版社,2007年,第15页,第15页。这里的“啸”实应为“歗”,即“蹙口”发出的悲音。安大简的出土,再一次证明了《说文》和齐鲁韩三家均作“歗”是有所本的。在安大简《江有汜》中,毛本“啸”字写作“”④黄德宽、徐在国主编:《安徽大学藏战国竹简》(一),第23页。,很明显是“歗”而非“啸”,应为感伤之意。由此,“歗也歌”,即悲歌之意。

至此,如果按照毛诗本《江有汜》现有的章次,那么,媵妾料想嫡妻以后对自己的态度是:悔—→处—→歗歌,即“始则悔寤,中则相安,终则相欢”的情感变化。但这里难以自圆的是,最后的“啸歌”并非共歌于室,皆大欢喜,而实为悲歌之意。很多解诗者似乎都在刻意回避“歗歌”之感伤本义,而生硬解释为“欢歌”,如朱熹《诗集传》:“‘歌’,则得其所处而乐也”⑤[宋]朱熹:《诗集传》,南京:凤凰出版社,2007年,第15页,第15页。;梁寅《诗演义》:“歌者,既偕行则欢乐而歌也。”⑥[明]梁寅:《诗演义》,文渊阁《四库全书》本,第78册,第25页。许天赠《诗经正义》:“兴其始之迷而喜其终之乐也”⑦[明]许天赠:《诗经正义》,明万历刻本,第27页。;郝敬《毛诗原解》:“我是用啸,今我畅然而歌矣。”⑧[明]郝敬:《毛诗原解》,明万历《九部经解本》,第16页。等等,实则捍格难通,令人费解,不知乐从何来。安大简《江有汜》的出土,则为解决这一困惑提供了契机。根据安大简《江有汜》,毛诗本《江有汜》第二章变为安大简第三章,第三章变为安大简第二章,二、三两章的章次互换。这样,诗中媵妾想像嫡妻的情感变化就成为:悔—→歗歌—→处,即对自己先前排挤疏远(“不我以”)、 冷落轻蔑(“不我顾”)、 拒斥否定(“不我与”)媵妾的行为先是表示深刻的忏悔(“悔”),进而又痛心疾首而咏叹之(“歗歌”),最后与媵妾和平共处,相安无事(“处”),这正符合《毛诗序》“情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之、足之蹈之也”之情感变化规律。自省而悔,既悔而歌,歌而后安乐,如此,《江有汜》一诗所吟咏之情感变化便更加真率自然、顺理成章了。这一点,郑玄似乎早已意识到“悔”而后应为“歌”,“歌”而后方为“止”, 如郑《笺》:“嫡有所思而为之,既觉自悔而歌。歌者,言其悔过,以自解说也。”“嫡悔过自止”⑨《毛诗正义》,十三经注疏本(上),第24页。云云。这都清晰地表明安大简《江有汜》的章次要比《毛诗》本的章次安排更为顺畅、合理。

五 “美媵说”廓疑

由于安大简《诗经》是目前所能见到的最早战国时代抄本,也最接近《诗经》最后编辑成书时代,因此成为《诗经》研究的重要参照标准。由于毛传本《江有汜》的诗旨历来众说纷纭,莫衷一是,而安大简《江有汜》上述三处明显的异文,为我们廓清异说、还原诗旨有着重要的作用。

对于此诗的诗旨,《毛诗序》释为:“美媵也”,简洁明快,非常清楚。但接下来续《序》的引申却为这一诗旨增添了很多费解之处:一是故事发生的时间“文王之时”、地点“江沱之间”、人物“嫡”都是泛指,于史无征,带有强烈的虚构色彩。二是诗旨有所转移,由单纯的“美媵”转向了“媵嫡兼美”,又因特意拈出“文王”,无疑又有实美“文王之化”或“后妃之化”之意。三是“备数”“待年”的媵妾何以感动分居二处的嫡妻回心转意,同归于好。四是“古者嫁女,必侄娣从,谓之媵。”①《仪礼注疏》,十三经注疏本(上),北京:中华书局,1980年,第22页,第22页。媵妾不与嫡偕行而嫁,于礼不合。因此,续《序》的进一步阐发不仅没有令诗旨愈发明朗,反而有穿凿附会、扑朔迷离之嫌。后世的主流阐释大都受续《序》影响,却淡化了首句“美媵”之主题。如前所述,安大简《江有汜》异文“于”字的补入,组成“于归”一词,遂点明该诗所作的时间,即嫡妻“亲迎”的婚庆时刻。按《士昏礼》注云“古者嫁女,必侄娣从,谓之媵”②《仪礼注疏》,十三经注疏本(上),北京:中华书局,1980年,第22页,第22页。和《谷梁传》“不与嫡俱行,非礼也”③《春秋谷梁传注疏》(隐公七年),十三经注疏本(上),第6页。,《江有汜》一诗中的“我”即媵定当“备数”同往,不会“不与嫡偕行”而“待年”于家。《大雅•韩奕》云:“诸娣从之,祁祁如云”,就描述了韩侯之妻出嫁时“诸娣”陪嫁的热闹场面。据学者统计,《左传》记载“娣从媵”的事件就达40例之多,反映春秋时期媵婚情况的媵器也多达近百件④曹晓伟:《春秋时期媵婚研究》,《理论学刊》2014年4期。。而且,据《白虎通•嫁娶》篇:“侄娣年虽少,犹从适人者,明人君无再娶之义也。”⑤田晓娜主编:《四库全书精编•白虎通》,北京:国际文化出版公司,1996年,第1000页。也就是说,婚礼是为嫡妻正室而举行的,作为媵的侄娣是没有单独“亲迎”之礼的。因此,朱熹在续《序》“嫡亦悔过”的基础上所附会出来的“自悔而迎之”,是难以成立的。这也进一步证明了毛诗《小序》中的首句与其后的续申之辞非成于一人之手,二者多有违异之处,而且首句多存古义,其余多为汉人引申发挥之义。

王先谦《诗三家义集疏》认为《江有汜》:“‘不我以’‘不我与’‘不我过’,就目前情事言。……‘其后也悔’‘其后也处’,料嫡他日必悔过而与处,勤望之心,立言最为婉至。‘其啸也歌’,媵自明作诗之意,义训本自分明,自《诗序》谓‘嫡能悔过’,此诗遂无正解。”⑥[清]王先谦:《诗三家义集疏》,北京:中华书局,1987年,第107-108页,第107-108页。指出理解此诗的关键在于对诗中情事发生时间的把握。自续《序》引申出“嫡能悔过”一节后,解诗者大都将“其后也悔”“其后也处”“其啸也歌”视为现实生活中实际发生的事情。“为毛说者,因谓嫡之悔,由媵之劳而无怨,故为推本之词。尊卑倒颠,莫此为甚。譬如君父放逐其臣子,臣子万无怨怼之理,其后君父悔悟,遂归美臣子,以为君父悔悟,由于臣子之不怨怼,可乎?”⑦[清]王先谦:《诗三家义集疏》,北京:中华书局,1987年,第107-108页,第107-108页。《江有汜》一诗中间两句“不我以”,绝不是简单的重复,前一句表明嫡妻排挤自己的事实,后一句应与后面的“后也悔”“啸也歌”“后也处”一起,为媵妾在遭受到嫡妻的排挤冷落之后不但不怨恨妒忌,反而发誓要通过自己的努力让嫡妻幡然悔悟的内心独白,是媵妾猜想嫡妻将来会发生的态度变化。如上所述,安大简《江有汜》“其”字的缺省更清晰地证明了这一点。

对于《江有汜》后半部分为媵妾内心独白之誓词的观点,早在南宋戴溪便已提出。他在《续吕氏家塾读诗记》中说:“《江有汜》,媵作也。夫水有大必有细,同一源也。宁有嫡而无媵乎?不我以、不我与,非有勤劳之事,正谓置之于无所与事之地,藐然而不顾之也。已而自宽释曰:今虽若是,然久当自悔且有以处我,啸歌以俟时,不必过为戚戚也。善自宽释,无所怨尤,为媵若此可以为美矣。”⑧[宋]戴望:《续吕氏家塾读诗记》,《四库全书》本,第11页。他既认为嫡媵同嫁,根本无“备数”之说,又认为后半部分非“嫡亦自悔”之既成事实,而是媵妾自为“宽释”之词。从前引《朱子全书》中可以看出持这一观点的在南宋并非少数。此后元朱公迁《诗经疏义会通》⑨[元]朱公迁《诗经疏义会通》:“此章之处,下章之啸与歌,媵妾皆自己言之。”、明顾梦麟《诗经说约》①[明]顾梦麟《诗经说约》:“三落句,皆媵行时大喜过望,而遥相拟议之词。”、清傅恒《诗义折中》②[清]傅恒《诗义折中》:“虽不我用,或其后也悔而迎我,则我将如汜之复入于江乎?盖望之也。”、庄存与《毛诗说》③[清]庄存与《毛诗说》:“言始虽不我以,其后当自知非礼而悔乎?犹望之也。”、张次仲《待轩诗记》④[清]张次仲《待轩诗记》:“悔、处、啸歌,是妾行时大喜过望,故遥想正嫡如此即不我以、不我与矣,而复悔、复处、复啸歌,岂沐浴文王之化而然耶?”等,皆持此观点。

事实上,内心独白的创作方法不是《江有汜》一诗的特例,这在《诗经》中很是普遍。如《周南•关睢》的“窈窕淑女,钟鼓乐之”,孔疏云“思念此处窈窕然幽閒之善女,若来,则琴瑟友而乐之。思设乐以待之,亲之至也”⑤《毛诗正义》,十三经注疏本(上),第6页,第44页,第57页,第62页。,即作者想像设乐接待淑女贤者的独白;《鄘风•柏舟》的“母也天只!不谅人只!”《诗序》释为“共姜自誓”之词⑥《毛诗正义》,十三经注疏本(上),第6页,第44页,第57页,第62页。;《卫风•氓》的“反是不思,亦已焉哉!”郑笺云:“谓此不可奈何,死生自决之辞”⑦《毛诗正义》,十三经注疏本(上),第6页,第44页,第57页,第62页。;《王风•黍离》的“悠悠苍天,此何人哉!”孔疏释为“无所告语,乃诉之於天”之语⑧《毛诗正义》,十三经注疏本(上),第6页,第44页,第57页,第62页。,等等,皆为诗中主人公内心情感的倾诉,增强了诗歌的抒情性和真实性。

至此,安大简《江有汜》“于”“其”二字的一增一减和章次互换,使《毛诗序》首句“美媵”的主题更加明朗起来:媵妾在随从嫡妻一同嫁入夫家,虽然遭遇到嫡妻“不我以”“不我与”“不我过”的排挤和冷落,但却敦伦尽份,无怨无悔,暗自发誓通过自己的实际行动来感化嫡妻,最终令其幡然悔悟,摒弃前行,重归于好,正如江水与汜水虽曾短暂分流但终归合二为一一样。这样,全诗句句“美媵”,主题集中鲜明,不枝不蔓,而且情感正而不谲,温而不怒,顺而不争,与全诗“思无邪”的主旨相吻合。由于续《序》在引申阐发时虚拟了一个“嫡媵合欢”的故事,意欲建立一个以史释诗的阐释体系,从而达到貌似“美媵兼嫡”实则美化文王及后妃之德的目的,因此而产生了多处扞格难通之处。安大简的问世,印证了《江有祀》为单纯的“美媵”诗,殆无可疑。