地方高校研究生学术交流机制构建探索

——以成都大学药学类研究生为例

2020-05-22龚华云许丽佳邓盛齐

龚华云,吴 明,许丽佳,颜 军,何 钢,邓盛齐

(成都大学 四川抗菌素工业研究所,四川 成都 610052)

医药产业是关系国计民生的支柱性产业。2016年10月,中共中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》以来,创新药乃至整个医药行业日益受到关注。目前,我国医药市场已超越日本成为全球第二大市场,但是国内西药销售市场90%都是仿制药,新药创新力严重不足。2019年两会期间,医药界呼声强烈,希望医药领域创新突破,实现产业转型升级,推动药品自主研发已“箭在弦上”。而从根本上改变目前现状,则亟需具有创新意识和创新能力的药学研发专业人才。高层次药学专业人才来源于高校,长期实践证明,高校培养研究生创新精神和创新能力的有效形式是学术交流[1]。而目前地方高校研究生学术交流开展水平参差不齐,存在研究生主动参与度不高、学术交流模式相对单一、学术交流过程互动性不够等问题[2-4]。针对现存问题,从制度(institution)、平台(platform)、学术文化(academic culture)三位一体(“IPA”)的视角探讨学术交流机制构建的相关文献鲜有报道。本文立足于药学研究生学术交流实践,探索构建“IPA”学术交流机制,活跃研究生学术交流,以期推动研究生创新力的持续提升,为地方乃至国家医药行业创新人才的培养提供可参考的路径。

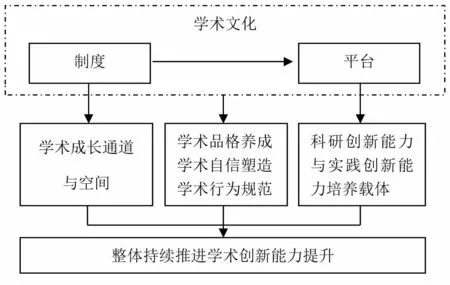

一、“IPA”学术交流机制构建思路

成都大学是一所省市共建的地方综合性大学。近年来,根据教育部《关于深化研究生教育改革的意见》提出的突出研究生创新精神和实践能力培养的指导思想,成都大学积极探索创新人才培养模式,药学学科依托学科责任单位四川抗菌素工业研究所近40年的药学研究生培养经验和药学学科行业优势,学科通过行业化、专业化、国际化药学人才培养模式的建设和药学研究生课程教学改革等举措,为研究生学术能力提升提供了一定的机制保障。而研究生创新能力的培养是一个系统持续的工程,从研究生个体而言,包括内部和外部两个方面即研究生本人内在精神环境和外在的学术环境,即研究生学术创新力的提升依赖于研究生投入药学研究的坚韧意志和追求卓越的自律精神,同时需要学校建立一个公平竞争、充满人文关怀的制度环境。基于上述两个方面思考,结合成都大学学术型药学研究生实际,本研究力图构建三位一体的“IPA”学术交流机制,以整体推进药学学术型研究生学术创新能力提升和可持续发展。

制度,本文指学术制度,是学术活动过程中对学术人及学术活动进行激励或约束的成文或不成文规则[5],萌芽于古罗马、古希腊的学园制度。所谓“无规矩不成方圆”,人的行为总是在制度的约束和引领下朝着既定的目标行进。地方高校的学术制度,不仅给予在校师生从事科学研究约束,同时也为教师和学生学术发展提供良性循环的奖励机制,是学术活动得以有序有效开展的基础保障,也是推动学术交流活动有效开展的重要力量。制度设计体现的是教育管理者的智慧,就学生层面而言,既是对研究生学术能力培养提出要求和规定,同时又是研究生参与学术交流活动的公共通道,一方面要引导研究生主动参与,另一方面保障研究生学术权力,为研究生学术志趣养成创造空间。因此,将制度作为逻辑桥梁联通研究生学术发展是构建学术交流机制的前提。

平台,本文主要指学术交流活动的主要载体,是学术制度落地的实践渠道、组织形式等。通过平台的搭建,促进师生、生生、学者与学生交流,拓展视野,培养批判思维,激发创新活力。药学学科是一门理论性和实践性并重的学科,药学研究生是知识的探索者,也是知识的应用者,在扎实掌握药学理论知识基础上,将其学术感知力、思维创新力以及问题解决力充分释放到学术实践中,才能充分激发创造力[6]。学术交流平台则是研究生学术实践的重要阵地,在研究生学术创新能力培养中不可或缺。因此,作为运行实体的平台是学术交流机制构建的核心固件。

学术文化,文化是人行为的一切结果,包罗万象,渗透在整个人类世界,深刻作用于社会发展和生产生活。文化具有导向、感召、凝聚、辨识的功能,引导价值观认同,促使知识升华为信念,碎片升华为体系,复制升华为创新,功利升华为意义[7]。因此优秀的学术文化是坚定研究生学术信仰的最为深厚的心理和情感基础,支撑着研究生持续的学术成长和学术创新。在研究生从科学研究的实习者向独立的学术研究者转变的过程中,优秀的学术文化潜移默化地涵养研究生学术品格、规范研究生的学术行为,塑造研究生的学术自信,引导研究生内在学术志趣形成,推动研究生学术创造力的持续提升。因此,学术文化的建设是构建学术交流机制重要软环境。

图1 “IPA”学术交流机制关系图

通过上述阐释,我们可以认为,学术制度是“硬环境”,构成学术交流的框架;学术平台是实体,承载学术交流的实践活动;而学术文化是渗透在一切学术行为之中的“学术灵魂”,是学术交流机制具有持续生机的动力机,我们用一幅图呈现三者之间的关系(见图1)。

二、“IPA”学术交流机制实践路径

“实践出真知”。只有切实实践运行的“IPA”学术交流机制才是真正意义上的机制,在实践过程验证其对研究生创新能力提升作用以及需要改进和完善的问题。

(一)制度保障,提供学术交流空间和通道

学术活动的有效开展需要相关管理制度的保驾护航,同时,研究生通过了解制度,明确学习的学术目标,知晓能够获得学术交流机会,引导和推动研究生提升自身的学术能力。根据赫茨伯格的双因素理论,激励因素可产生“满意感”,进而极大激发参与者的热情,调动内部积极性,因此,建立激励机制是学术交流的制度设计不可缺少的部分。目前,成都大学药学研究生培养方案中,专门设置了学术交流环节,对研究生在校期间参与学术交流提出指标要求,并设立研究生参加国际学术交流的管理办法、优秀科研成果评选办法等具有激励性措施的制度;在所级(学院)层面,针对药学研究生专业特性,制定药学研究生学术研讨活动管理办法,现已形成组会制、跨专业主题研讨制、研究论文汇报交流制等。通过系列制度的建立,保障研究生参与学术交流活动的通道和机会,创设研究生学术成长和创新能力提升的空间,从而在制度的保障和引导下,促进研究生学术志趣的形成。

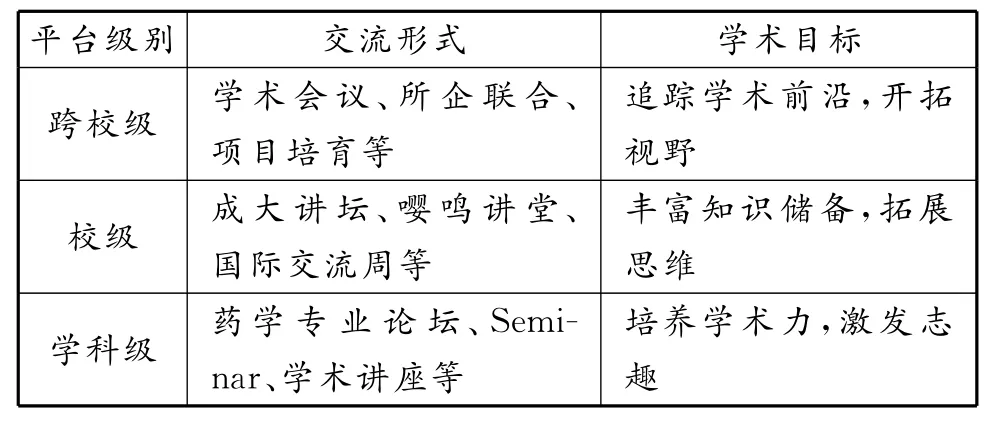

(二)平台多元,支撑多层次、跨专业、多形式的交流方式

制度的落实依赖于平台的搭建,多元素的学术交流平台,有助于促进研究生学术成长的全面发展。根据本校学科管理实际,层级上而言,已建立起跨校级、校级、学科级三级层次的平台;跨校级的平台形式主要有国内外学术会议、所企联合平台、省部级科研项目竞赛等,校级平台主要的形式有讲座类、国际交流类、竞赛类,学科级平台主要形式包括药学研究生学术研讨会、课题研究汇报、学术讲座、导师指导下的组会交流等。

在跨校级平台上,支持药学研究生参加国际国内药学专业学术会议,促使研究生了解学术前沿,开拓学术视野;同时,联合医药企业建立校企平台,如校企共建“四川省药物制剂及装备工程技术研究中心”协同创新培养研究生解决产业实际问题的专业能力;鼓励支持研究生参加“挑战杯”等学科竞赛和省部级科研项目,通过项目选拔有科研创新潜力的优秀研究生,系统培育医药研发的学术创新力。在校级平台上,已建成大讲坛、嘤鸣讲堂、国际交流周传统学术交流品牌,经常性邀请校内外各领域专家开展讲座,定期邀请各领域顶尖专家如诺贝尔奖获奖者厄温·内尔教授、阿希姆·弗兰克、Wineland教授等进校交流,讲座内容涉及面广,旨在丰富研究生的知识储备,拓展思维,促进研究生完善品格,同时营造浓厚的学术氛围。学科级平台则专业性强,针对药学专业特性,建立学术交流平台,重在药学科研思维的启发和医药研发能力的培养,药学学科建立较有特色的是年度学术研讨论坛,每年度包含5-6场专题研讨,主要是充分发挥学生主动性,在专业教师指导下,由学生全程自主承办,并设立激励机制,目的是激发学生内在学术志趣,促进研究生学术组织能力、学术思维能力、学术表达能力等的提升,最终提升研究生学术创新能力(见表1)。

表1 三级平台搭建情况表

通过三级平台搭建,对药学研究生学术交流实现全覆盖,每位药学研究生都可以在学术交流平台展示学术风采,表达学术观点,促进研究生完善自我学术体系的建构,孵育创新能力。

(三)文化引领,激发研究生创新能力的持续提升

根据调研[8],在2194名研究生的问卷调查中,显示影响研究生思想成长主要在关系密切的人(导师、室友)和学校的文化环境,占到98%,与导师和室友探讨学术问题,占97%。可以看出大多数时间都在随同导师或所在课题组进行学术研究、学术训练,与同学讨论学术问题,研究生与导师、研究生与研究生以及与周围环境形成“微型”的学术文化生态,或称之为“门风”,以浸润式的方式影响着研究生的学术精神、学术观念、学术行为等。因此研究生的学术品格、学术价值观、学术道德规范的形成,导师是至关重要的启蒙人。2018年1月,教育部发布《教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》,对研究生导师在研究生的学术创新能力和实践创新能力的培养、学术道德规范的引导以及人文关怀等职责提出明确要求,因此研究生导师及其团队是优秀学术文化的重要建设者。学校学术文化的塑造需要学校管理者的倡导,更需要承担学术研究的教师或导师团队身体力行。一方面,在学术制度和学术平台建设基础上,建立研究生导师培训系统,通过线下线上培训交流促进研究生导师之间学术思想的交流和碰撞,倡导形成包容批判、自由规范的学术文化精神;另一方面,导师身体力行,言行渗透,引领形成积极向上、自由规范的“门风”,通过优秀的学术文化环境塑造研究生的品格,促进研究生坚韧自信的学术品格养成,进而内源驱动,持续提升研究生学术创新力。

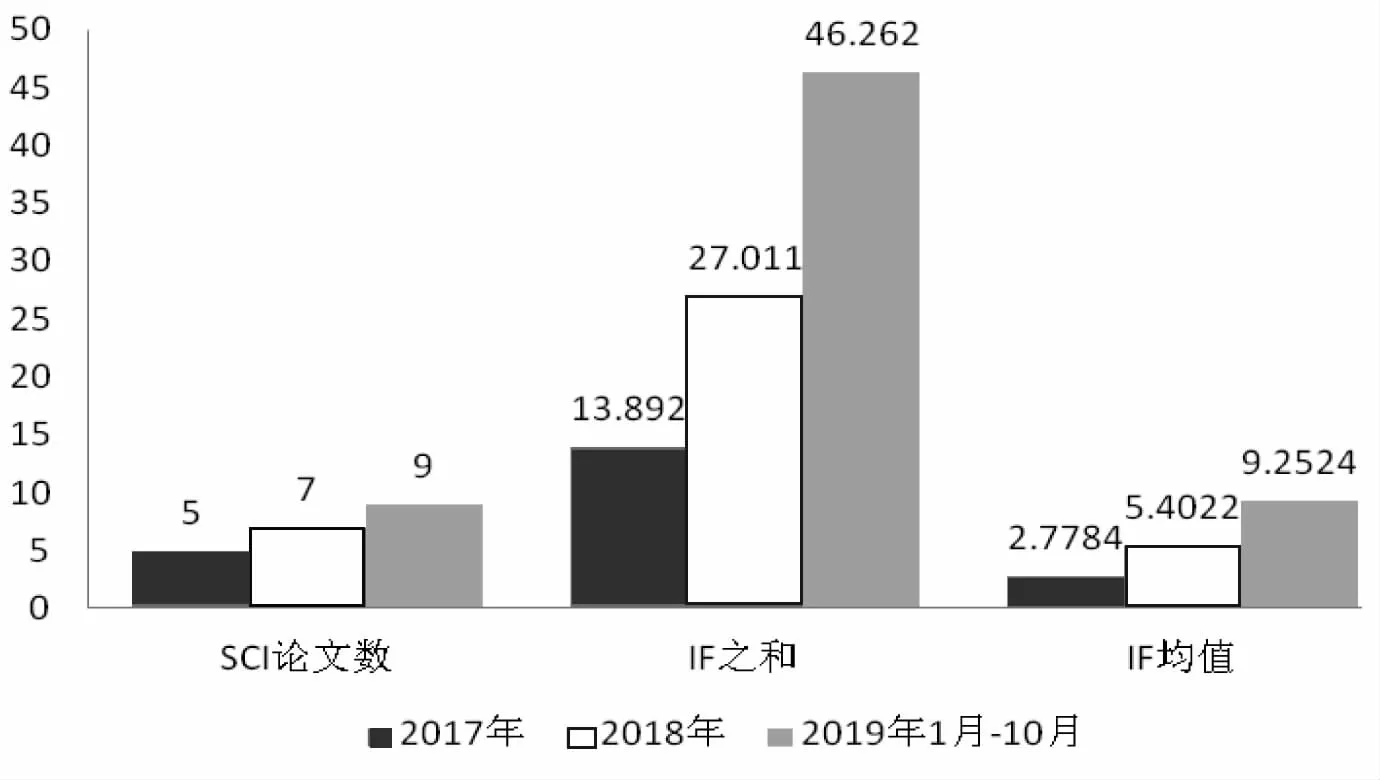

三、实践成效

“IPA”学术交流机制构建探索以来,本校药学研究生呈现较好的创新活力。2017年以来,研究生高水平创新成果不断攀升,研究生一作的研究性论文100余篇,其中SCI论文21篇,在《Advanced Synthesis&Catalysis》《ACS Catalysis》《Organic Letters》等领域顶级期刊发表论文数不断增长,单篇影响因子达12.22,相比而言,2019年研究生创新成果有了质的突破(见图2)。

图2 近2年来研究生SCI论文发表情况对比

同时,研究生作为发明人申请发明专利数达到18项,其中已授权9项;作为负责人承担四川省科技创新(苗子工程)培育项目6项,参与四川省教育厅创新创业项目5项,1名研究生带队参加的“挑战杯”,荣获全国三等奖。

研究生创新成果的产出,验证了“IPA”学术交流机制对研究生创新能力培养的积极作用,当然研究生学术创新,并不是单一因素促成,前面笔者从研究生个体的角度,提出了内部和外部因素,“IPA”学术交流机制力图从这两方面发力持续推进研究生创新能力提升,虽然目前取得一定成效,但相比大多“985”“211”一流高校,还存在很大差距:制度设计还不够完善;交流形式还需要创新;学术文化品牌还未形成,引领作用还未充分体现;研究生创新潜力需要进一步挖掘等,这些都是下一步完善“IPA”学术交流机制值得思考的问题。