计算机科学与技术专业大学生专业认同调查与分析

——以哈尔滨工业大学(深圳)为例

2020-05-22刘尊佳周晓菲汤步洲

刘尊佳,周晓菲,汤步洲

(哈尔滨工业大学(深圳) 计算机科学与技术学院,广东 深圳 518055)

一、引言

专业认同是学习者在了解所学专业基础上,产生情感上的接受和认可,并伴随着外在行为和内心的适切感,是一种情感、态度乃至认知的迁移[1]。国外学者Henning研究专业认同在终生学习过程中的作用时指出,专业认同是个体对于专业的社会价值的认可,是个体在学习过程中始终与专业保持一致的动态平衡过程[2]。因此,可以说专业认同是个体主观上的感受,具有较高的可塑性,能够在一段时间内通过一定的手段措施来改善。

国内调查显示大学生专业认同现状令人堪忧。一项对硕士研究生专业认同研究指出,硕士研究生专业认同普遍不高,且专业认同在不同专业上存在显著差异[3]。李国珍对8所武汉高校社会工作专业学生调查访谈发现,社会工作专业学生总体上专业认同较低,仅有18.9%的学生会选择继续从事与社会工作专业相关的工作[4]。而大量国内外实证研究发现,大学生专业认同直接或间接的影响学习效果、就业选择、心理健康水平等。周丽云等发现护理学专业学生的专业认同与学业倦怠呈显著负相关,即专业认同度越高的学生,学习倦怠水平越低[5]。李若兰的一项关于2374名大学生的调查研究发现,大学生的专业认同能够显著预测学习投入程度,预测率高达48.20%[6]。秦曙指出专业认同高的学生,更倾向于在未来从事与专业相关的工作,并形成积极正面的生涯态度[7]。李荣等研究发现护理专业学生对专业认同越高,在职业生涯规划程度就越好,更能形成积极的职业探索、制定明确的奋斗目标,在自我提升和人际关系方面表现更好[8]。逄伟认为专业认同通过神经质(情绪的稳定性)间接预测心理健康水平[9]。专业认同高的学生,学习动机更强,在学习中更容易产生积极的情绪体验,从而促进心理健康水平提升。因此,大学生专业认同日趋成为国内学界普遍关心的问题。

随着我国互联网行业的高速发展,计算机类专业也随之成为当下的热门专业之一,学生群体庞大。然而,一部分同学由于某种原因比如他人意愿或者调剂而被迫选择学习这个专业,在专业认同方面易产生危机。美国心理学家艾里克森认为,认同感的解决需要一个合法的延伸期,而大学阶段的学习就是大学生专业认同发展的一个延伸期。在这样一个时期,作为大学生自身和高等院校各方面都应该做出积极努力,使大学生经过几年的专业学习,达到“认同有成”的状态。这不仅影响着他们专业学习的状况和专业发展,而且影响其就业和职业的选择,更重要的是对于大学生的健康成长和较好的社会适应都具有重要的意义[1]。

本研究从计算机科学与技术专业(以下简称“计算机专业”)大学生专业认同的现状入手,探索大学生专业认同的特点和对专业的期待,并对大学生的专业认同提升提供相应对策,这将对进一步完善学科建设以及专业人才的培养模式产生一定的现实价值。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究以哈尔滨工业大学(深圳)计算机科学与技术学院的本科生为调查对象,采取整群抽样的方式进行问卷调查,共发放问卷450份,回收有效问卷412份,有效回收率为91.56%,其中男生358人,女生54人;大一214人,大二36人,大三104人,大四58人;自主选择专业的大学生为367人,非自主选择专业的大学生为45人。

(二)研究工具

采用秦攀博编制的大学生专业认同问卷,该问卷共23个题目,分为认知性、情感性、行为性和适切性4个维度。其中认知性反映了被试对专业基本情况的了解程度,情感性反映了对专业情感的喜好程度,行为性反映了对专业行为的表现,适切性反映了专业与自身的匹配程度。该问卷采用5点评分,从1为“完全不符合”到5为“完全符合”,得分越高,表示专业认同越高;问卷进行了信效度检验,结果证明该问卷具有较好的信度和效度。在本研究中,该问卷的α系数为0.95,分维度的α系数分别为0.86(认知性)、0.93(情感性)、0.87(行为性)、0.86(适切性),表明该问卷有较好的信度[1]。

三、计算机专业大学生专业认同现状分析

(一)计算机专业大学生专业认同整体状况分析

对计算机专业大学生专业认同及其四个维度进行描述性统计,如表1所示。计算机专业大学生的专业认同平均分为3.64,高于中值3分。在专业认同的各维度上,情感性得分最高,认知性得分紧随其后,行为性得分较低,适切性得分最低。这说明,计算机专业大学生的专业认同处于中等偏上水平,其中情感性、认知性的水平相对较高,行为性的水平相对较低,适切性的水平最低。

表1 专业认同的描述性统计结果(n=412)

(二)人口统计学变量对计算机专业大学生专业认同的影响

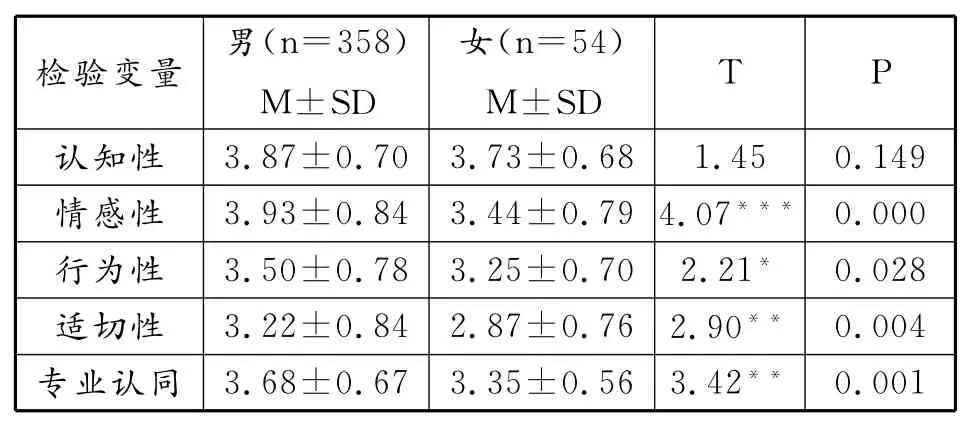

1.性别

计算机专业大学生专业认同在性别上的差异分析,如表2所示。结果表明,计算机专业大学生专业认同水平在性别上存在显著性差异,男生的专业认同水平显著高于女生。在专业认同的各维度上,情感性、行为性和适切性水平在性别上存在显著性差异,男生的情感性、行为性和适切性水平显著高于女生;认知性水平在性别上不存在显著性差异。

表2 计算机专业大学生专业认同在性别上的差异(n=412)

表3 计算机专业大学生专业认同在年级上的差异(n=412)

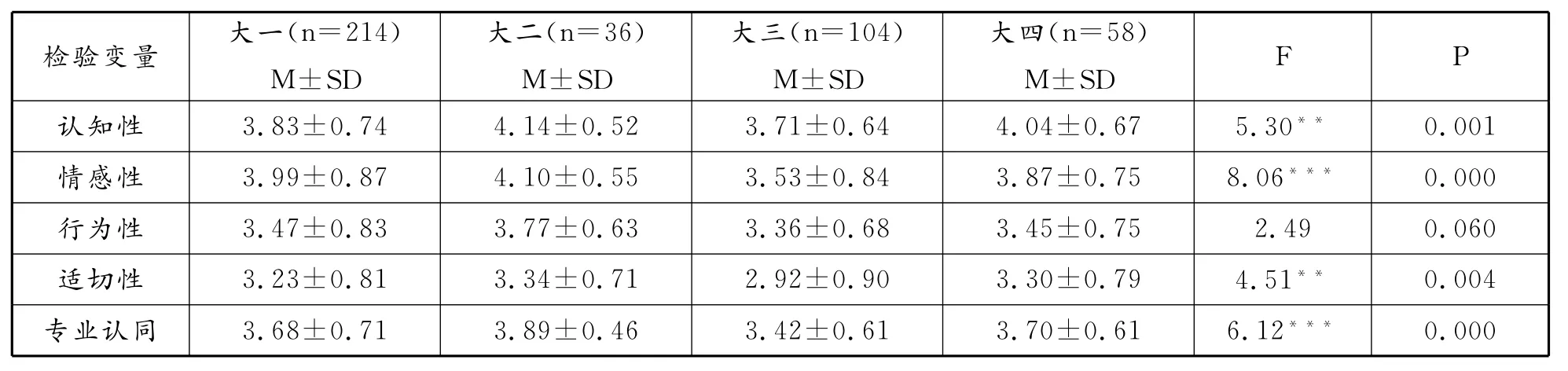

2.年级

计算机专业大学生专业认同在年级上的差异分析,如表3所示。结果表明,计算机专业大学生专业认同水平在年级上存在显著性差异,认知性、情感性和适切性三个维度也在年级上存在显著性差异。

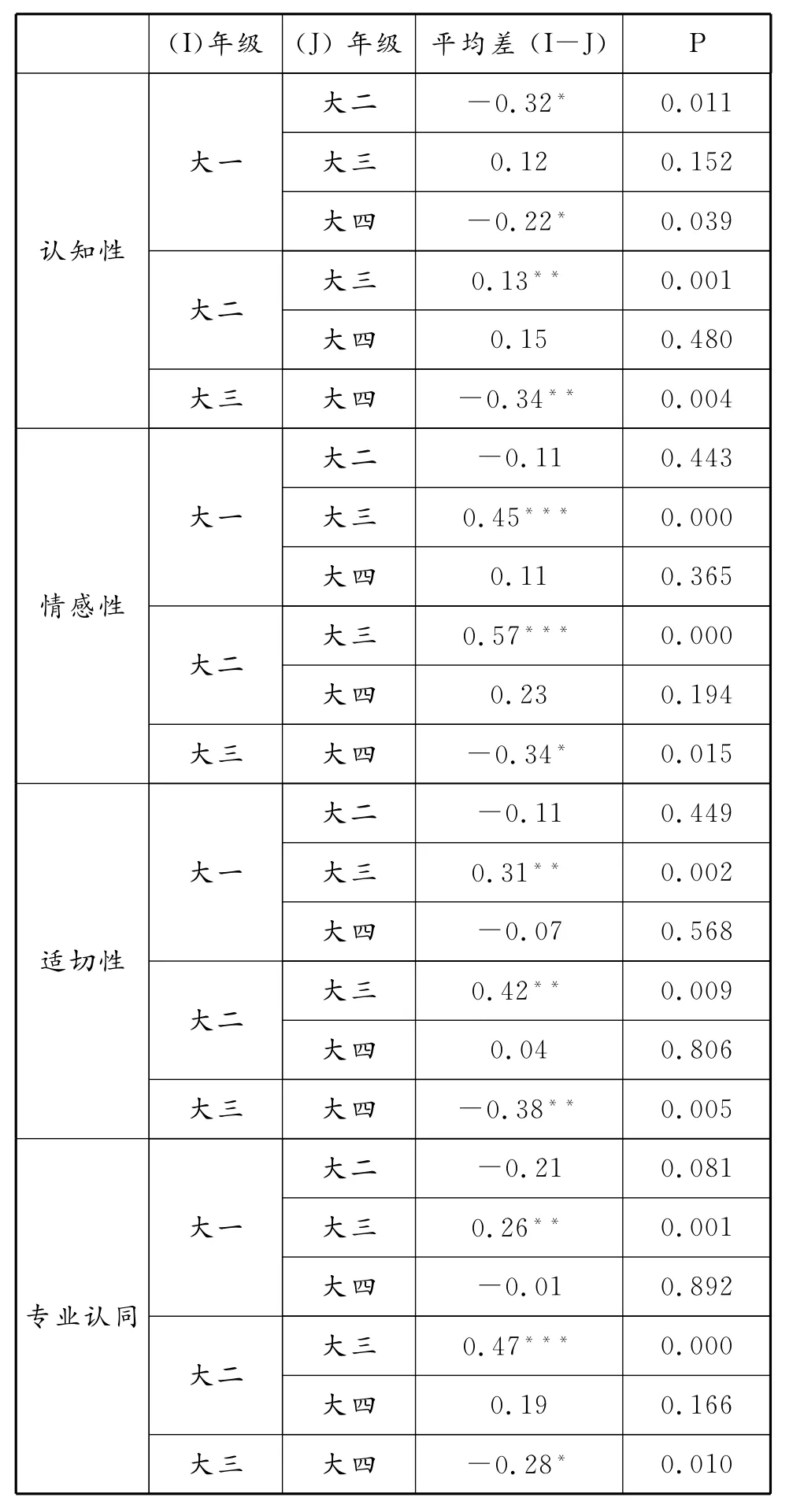

对计算机专业大学生专业认同及其各维度在不同年级上做多重比较,结果如表4所示。结果表明,大三学生的专业认同水平分别与大一学生、大二学生、大四学生存在显著性差异,大三学生的专业认同水平显著低于大一学生、大二学生、大四学生,即大三学生的专业认同水平显著低于其他年级学生。在各维度上,大三学生的情感性、适切性水平分别与大一学生、大二学生和大四学生存在显著性差异,大三学生的情感性、适切性水平显著低于大一学生、大二学生、大四学生,即大三学生的情感性、适切性水平显著低于其他年级学生;大二学生、大四学生的认知性水平分别与大一学生、大三学生存在是显著性差异,大二学生、大四学生的认知性水平显著高于大一学生和大三学生。

表4 计算机专业大学生专业认同及其各维度在不同年级上的多重比较(n=412)

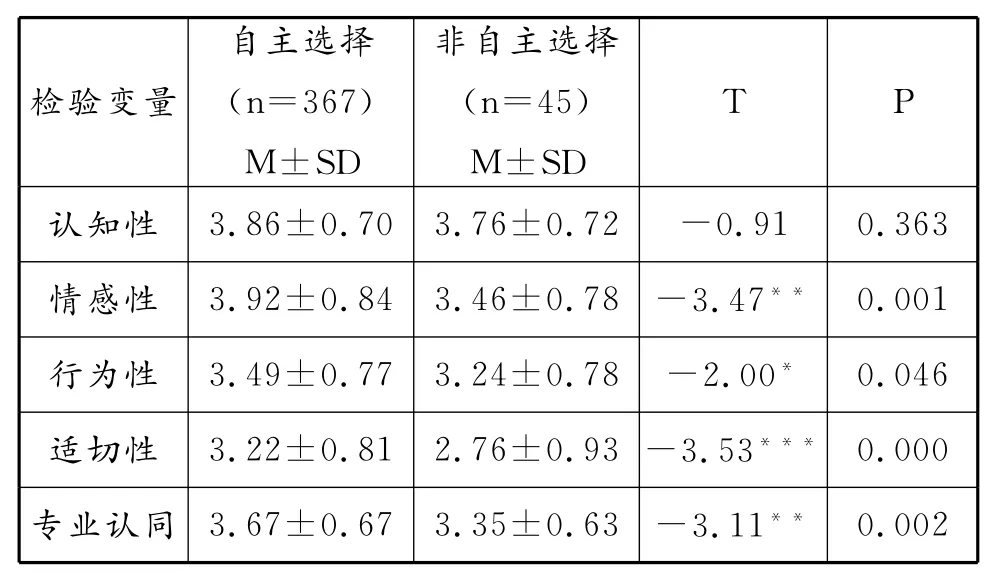

3.专业选择

计算机专业大学生专业认同在专业选择上的差异分析,如表5所示。结果表明,计算机专业大学生专业认同在专业选择意愿上存在显著性差异,自主选择专业学生的专业认同水平显著高于非自主选择专业的学生。在各维度上,计算机专业大学生专业认同在情感性、行为性、适切性上存在显著性差异,自主选择专业学生的情感性、行为性和适切性水平均显著高于非自主选择专业的学生。其中非自主选择专业的大学生适切性得分较低,仅为2.76。

表5 计算机专业大学生专业认同在专业选择意愿上的差异(n=412)

四、讨论

(一)计算机专业大学生专业认同的特点

计算机专业大学生专业认同的平均分为3.64,处于中等偏上水平。秦攀博的一项关于川渝和广州大学生的调查研究发现,大学生的专业认同的平均得分为3.348[1];李海芬等的一项关于浙江省6所普通高等院校大学生的调查研究发现,大学生的专业认同的平均得分为2.66[10];张建育等的一项关于某高校大学生的调查研究发现,大学生的专业认同的平均得分为3.44[11]。计算机专业大学生的专业认同水平略高于秦攀博、李海芬、张建育等研究中样本大学生的专业认同水平,这也进一步说明计算机专业大学生专业认同的水平处于相对偏高的水平。计算机专业大学生专业认同水平略高,可能与以下因素有关:首先,可能与计算机专业的“热门”有关。我国先后出台了“互联网+”“人工智能发展规划”等相关政策文件,计算机专业匹配国家战略且就业前景好,薪资待遇高,这无疑会增加大学生的专业认同。其次,可能与被试所在的学校有关。哈尔滨工业大学(深圳)是哈尔滨工业大学的一个校区,是“C9”“985”“211”“双一流”建设 A 类高校,学校的平台高、实力强;同时,哈尔滨工业大学(深圳)坐落在改革创新前沿城市深圳,互联网高新技术企业较多、发展较快,具有良好的大环境,适合计算机专业大学生的发展。最后,可能与计算机专业关于专业认同的相关教育有关。哈尔滨工业大学(深圳)计算机学院注重学院品牌文化建设和大学生专业认同培养,组织大学生参观对口的高新技术企业、资助优秀大学生参加中国计算机大会等系列活动均能增进大学生对专业的情感、提升对专业的认知,进而提升专业认同水平。

从各维度得分来看,情感性>认知性>行为性>适切性,这与秦攀博的研究并不一致[1]。在秦攀博的研究中,被试大学生的专业认同各维度得分为认知性>情感性>行为性>适切性。秦攀博认为认知是需要付出努力最少的,情感的接受需要一个过程,行为的积极表现需要自身努力,适切是只有经过一段时间的感受才能反省得出结论的,他认为其结果符合日常的认识和感受,是可以接受的[1]。在本研究中,计算机专业大学生专业认同情感性大于认知性,笔者认为这也是合理的,可能与被试为计算机专业的大学生相关。国家战略需求、就业前景广阔、薪资待遇高等一系列因素将计算机专业推到热门中的热门,再加上学校的实力和深圳的优势,这无疑使哈尔滨工业大学(深圳)的计算机成为优势专业,该专业的大学生可能大多都是慕名而来,并不需要情感的“接受”过程,可能在入学前或选择专业时就已经投入了较深的情感,并且能够持续保持。此外,计算机专业大学生专业认同认知性维度的得分相对较高,仅次于情感性得分。这可能与该专业关于专业认同的相关教育有关。认知性反映了被试对专业基本情况的了解程度,了解自己所学专业是学好本专业最基本的前提,也是相对付出较少努力就可达到的目标。学生获取专业信息渠道的多样性、便利性,也可能是认知性得分较高的影响因素。行为性、适切性得分相对较低,这与秦攀博[1]、李海芬[10]的相关研究一致。行为性体现出大学生愿意努力完成专业学习任务、积极提升专业能力等,需要自身长时间付出努力,相对较难做到;适切性得分较低可能也与计算机专业特点有关。适切性反映在排除其他因素外,大学生自身与专业的匹配度。由于计算机专业学习压力大、实验多、需要长时间编程等,需要大学生长时间投入较多的时间与精力,大学生很难与专业达到较高契合度。

(二)计算机专业大学生专业认同在性别上的差异

计算机专业大学生专业认同水平在性别上存在显著性差异,男生的专业认同水平显著高于女生,这与王顶明等人[3]、李志等人[12]、李海芬等人[10]的研究结果一致。李海芬认为可以使用社会期望效应解释这一现象,即社会普遍认为男生的动手能力强,更善于逻辑推理,更加适合理工科类的专业相对应的行业工作;而女生具有更好的语言能力和人际沟通能力,更加适应于文科类专业所对应的工作[10]。从性别比例来看,选择计算机专业的男大学生占绝大多数(约占86.17%),也在一定程度上与这种社会期望效应相呼应。笔者认为本研究专业认同的性别差异可能也与计算机的专业特征相关。计算机专业学习压力大、实验多、需要长时间编程,导致计算机专业学生需要长时间面对电脑、经常熬夜等,男生的忍耐和承受能力相对较强,更易满足专业学习的要求。此外,专业认同在性别上的差异可能与样本有关,本研究样本中男生数量远多于女生。

从各维度来看,男生在情感性、适切性上显著高于女性,在认知性、行为性上不存在显著性差异,这也进一步说明了社会期望效应:计算机专业可能更适合男生就读,能够投入更多的情感,并且与专业更加契合;认知性在性别上不存在显著性差异,可能与了解专业不需要太多的努力以及获取专业信息渠道的多样性、便利性有关;行为性在性别上不存在显著性差异,专业认同的行为虽然需要自身长时间付出努力,但仍受主观意愿的控制,女生在计算机专业学习所付出的坚持与努力并不比男生少。

(三)计算机专业大学生专业认同在年级上的差异

计算机专业大学生专业认同总分上,大三学生显著低于大一学生、大二学生和大四的学生,这与李志等人[12]、李海芬等人[10]的研究结果都不一致。李志的相关研究发现大一和大四学生的专业认同水平显著高于大二和大三学生。李志认为由于大一是专业学习的起步阶段,又是由高中步入大学的一个过渡期,所以专业认同相对更高;而大四学生经过了四年的专业学习和大学校园文化氛围的熏陶,显然对专业的认知了解程度更高,总体上对专业的认同程度最高[12]。李海芬的相关研究发现大学生的专业认同水平和认知性水平从大一到大四呈递减趋势。李海芬认为这是当前高等教育中专业教育长效机制的缺失。笔者认为,除上述原因外,大一学生专业认同水平较高可能与个人期望、入学专业教育有关。对于大一新生,他们往往带着对大学的向往和期待进入大学,对自己的大学学习充满了信心,对自己专业发展具有较高的期望;与此同时,二级学院往往会开展入学专业教育,带领新生参观实验室、讲解专业发展规划、给予美好的专业发展前景等,让大一新生快速对专业有一定的了解。大四学生业认同水平较高则可能也与毕业出口清晰明朗、社会认可有关。对于大四的学生,进入毕业季后,关于就业、升学等相关环节的安排逐渐增多,毕业出口逐渐清晰明朗,使他们对本专业有了更加深入的认知;同时,大四学生推免、就业等社会认可环节,可能也与大四学生专业认同水平较高有关。关于大二学生专业认同水平较高,并没有显著降低,可能与计算机专业注重学院品牌文化建设和大学生专业认同培养有关。在与学生的访谈中了解到,大三年级的学生大多会再次进入一个迷茫期,可能是大三学生专业认同水平显著低于大一学生和大四学生的原因:一方面是经过两年多的专业知识学习,具有了一定的理论水平,但实际应用能力却不突出,有时会对自己所学知识技能如何应用产生迷茫;另一方面是计算机专业大三学年安排的课程多为专业课,学生发现课程越学越难、越学越深、越学越费力,有时会产生学业倦怠感。

从各维度来看,大三学生的情感性、适切性水平显著低于大一学生、大二学生和大四学生。笔者认为,这可能与大三学生的情感消耗、学习倦怠有关。随着专业学习的深入,很多时候会与学生本人想象的不太一样,有时会对于自己学习的知识与技能是否有用产生怀疑;同时,专业学习难度越来越大、任务越来越重,对大三学生是一个不小的考验,很多时候可能要熬夜才能完成课程任务,长时间高强度的学习也会使学生产生倦怠感,也会对自己是否适合这个专业产生怀疑。大四学生的认知性水平显著高于大一学生和大三学生,可能与专业认知以及知识储备有关。大学生进入大四,经过三年多的学习,对专业的了解、专业知识储备会达到大学阶段的巅峰,同时对专业的就业、升学等毕业出口相关内容也有了更加深入的了解。

(四)计算机专业大学生专业认同在专业选择上的差异

自主选择专业学生的专业认同总得分以及在情感性、行为性、适切性维度上的得分均显著高于非自主选择专业的学生的得分,这与李志等人[12]、李海芬等人[10]的研究结果基本一致。自主选择专业的大学生一般会选择自己喜欢并且感兴趣的专业,甚至会选择与自己性格相匹配的专业,他们也会投入更多的情感,入学后也会更加努力地去学习,所以自主选择专业的大学生情感性、行为性、适切性水平较高,专业认同的整体水平也会较高。而非自主选择选择专业的大学生主要遵循父母和他人意愿、专业调剂等。父母和他人帮助选择专业时,往往着重考虑专业发展前景、就业情况、薪资待遇、工作的稳定性等方面的因素,很少将子女的兴趣爱好、性格特征等因素考虑在内,专业调剂则更不会考虑这些因素,所以非自主选择专业的大学生专业认同水平相对较低。非自主选择专业的大学生的适切性得分仅为2.76,低于中值3分,且显著低于自主选择专业的大学生的得分(3.22),且平均分差值达到了0.46,这也进一步说明了非自主选择专业的大学生在选择专业时未将兴趣爱好、性格特征等因素考虑在内。认知性在专业选择上不存在显著性差异,这也再次说明了获取专业信息的便利性以及获取渠道的多样性。

五、结论

第一,计算机专业大学生专业认同水平处于中等偏上水平,各维度得分:情感性>认知性>行为性>适切性;第二,计算机专业大学生专业认同在性别上存在显著性差异,男生的专业认同水平以及情感性、适切性水平均显著高于女生;第三,计算机专业大学生专业认同在年级上存在显著性差异,大三学生的专业认同水平以及情感性、适切性水平均显著低于其他年级学生,大二学生、大四学生的认知性水平显著高于大一学生和大三学生;第四,计算机专业大学生专业认同在专业选择意愿上存在显著性差异,自主选择专业学生的专业认同水平以及情感性、行为性、适切性水平均显著高于非自主选择专业的学生。

六、对策及建议

(一)应当重视专业认同的培养

专业认同对大学生的大学学习及职业生涯都会产生较大的影响,校院两级应当重视大学生专业认同的培养。首先,应当注重培养计算机专业大学生的情感性专业认同。在教学、思想政治教育等环节,专业教师或辅导员应当向计算机专业大学生讲解国家与计算机专业相关的政策,讲解国家领导人所作的与专业相关的重要论述,讲解如何通过专业的学习突破西方的“卡脖子”技术封锁,将学生个人的发展与国家战略需求和社会发展需要结合在一起,将计算机专业大学生的专业学习目的提升到一个新的高度,让计算机专业大学生对所学专业投入更深的情感。其次,应当注重培养计算机专业大学生的认知性专业认同。一方面,应当向计算机专业大学生详细介绍本专业的培养方案、培养目标、就业方向等专业相关信息,让他们对所学专业有一个更加深入的了解;另一方面,应当通过“走出去、请进来”的方式开拓计算机专业大学生的专业视野,如邀请知名专家学者讲解专业前沿技术、参加专业相关的学术会议和竞赛等。再次,应当注重培养计算机专业大学生的行为性专业认同。校院两级应当注重校风、学风建设,加强计算机专业大学生培养的过程管理,为计算机专业大学生提供良好的专业学习氛围。最后,应当注重培养计算机专业大学生的适切性专业认同。一方面,让计算机专业大学生降低专业与性格匹配度的苛求,性格很难与所学专业100%契合,减少计算机专业大学生产生不适合就读本专业的情绪;另一方面,应当向他们强调自己的努力与付出是大学必不可少的环节,不要因为学习过程的辛苦而觉得自己不适合学习该专业。

(二)应当多关注计算机专业女大学生的专业认同的培养

随着高等教育大众化发展,越来越多的女大学生走入大学校园与男大学生同台竞争。但我国社会普遍对女大学生学习工科专业存在刻板影响,认为女大学生逻辑思维、动手能力等方面在一定的弱势,这无形中也对学习计算机专业的女大学生产生了潜移默化的消极影响。在日常思想政治教育中,应坚持理想信念教育,如学习讨论华裔顶尖女科学家李飞飞的成长事迹,鼓励计算机专业女大学生冲破世俗的枷锁,积极追寻榜样的力量。此外,随着互联网浪潮风起云涌,在毕业择业时进入互联网公司做一名工程师、程序员,成为大多数计算机专业学生的首选。通过访谈发现,部分计算机专业女大学生一方面希望自己跻身互联网公司,以证明自己的能力,但内心又极不情愿成为“程序媛”从此过上“996”的生活,因此面临激烈的思想冲突和焦虑迷茫,影响专业认同感。在职业生涯规划课程中,应该尽可能帮助计算机专业女大学生了解本专业在各行各业的需求和价值,包括大中小学、研究所等事业单位对计算机专业人才的需求,从而引导女大学生更理性地设定职业目标、做出适合自身的职业选择。

(三)自主选择专业

在访谈中我们发现,部分专业认同低的学生在最初选择专业或转专业时主要遵循父母和他人意愿,反而将自身兴趣压抑隐藏起来。根据霍兰德职业兴趣理论,当个体所从事的职业与其职业兴趣类型匹配时,个体的潜在能力才能得到最彻底的发挥。因此我们建议在子女选择专业时,父母应该扮演指导者而非决策者的角色,帮助子女分析他的兴趣、性格特点,结合专业要求给出合理建议。另外,学校方面更应该加强职业生涯规划教育,引导学生自我探索、自我发现。同时在转专业的制度设计上,给予更多学生以二次选择专业的机会。

(四)针对不同年级开展针对性的专业认同教育

研究发现,不同年级的计算机专业大学生在专业认同及各维度上存在不同程度的差异,因此,应当针对不同年级开展针对性的专业认同教育。首先,针对计算机专业大一学生,应当继续注重专业认知教育,让他们继续保持较高的情感性和认知性专业认同水平;同时也应当加强学风建设,让他们保持高强度的学习状态。其次,针对计算机专业大三学生,应当加强专业实践和毕业出口及其政策讲解。校院两级应当针对大三学生多安排专业实践类的课程,也可适当安排大三学生进实验室参与科研项目、企业实习等,提升计算机专业大三学生的专业技术应用能力。同时,也应当针对大三学生开展毕业出口及其政策讲解的相关活动,让他们清晰地了解该专业的本科生毕业时有哪些发展途径、每条发展途径应当如何准备、分别有哪些相关的政策与规定等,让他们提前详细了解毕业出口相关事宜,做到心中有数,避免因不了解而产生的恐慌。最后,针对计算机专业大四学生,应当进一步加强专业认同教育,提升他们对专业的情感,以期他们能够长期从事本专业的相关工作。