思想与文献:程氏《文集》的校订与朱熹中和说

2020-05-22郭庆财

郭庆财

(山西师范大学 文学院,山西 临汾 041004)

宋室南渡前后,洛学影响力在不断扩大的同时,其内部的分歧也愈发显著。他们的论争集中在心性实践领域,也就是说,如何展开工夫入路以优入圣域,各家说法有异,而未发已发说(即中和说)乃是论争的焦点问题。该问题所涉及的是对道德情感的约束和适当节制,是理学心性工夫的关键。杨时道南学派的体验未发说、胡宏湖湘学派的察识于已发说是其中的典型,也是朱熹所建构的中和说的基础。

朱熹关于中和问题有旧说和新说,皆为学界所广泛熟知。中和新说为朱熹乾道五年(1169)提出,时间明确,内涵也颇为清楚;而此前的中和旧说是指“性为未发,心为已发”、性体心用的观念,学界关于其时间有乾道二年(1166)和四年(1168)的争论;另外,关于中和旧说向中和新说转变的动因学界讨论不多,只有束景南先生指出中和新说可能是受到蔡元定的启发,但语焉不详[1]407。而本文认为,乾道三年(1167)前后朱熹、张栻、刘珙等人对程颐《文集》的校订,在朱熹中和说之变中起了很大作用,这启发了我们对理学文献与思想之间关系的反思。本文就此问题尝试论之。

一、程颐的未发已发说及其转变

朱熹早年从学于李侗——程颐的三传弟子,也是道南学派的代表;后又由李侗逐渐上溯至于程颐,最终认同于程氏“涵养须用敬,进学则在致知”的学术体系。而在心性实践方面,朱熹也经历了体验未发—察识于已发—涵养用敬(包括未发时涵养,已发时察识)的转变过程。其中第一个转变是舍道南学派而趋近于湖湘学派,其思想成果为中和旧说;第二个转变是对湖湘学派的扬弃和对程颐思想的复归,其思想具于中和新说。若从源头来说,朱熹的中和旧说、新说均来自程颐;而其由旧趋新的转变,说到底乃是对程颐思想的不同取舍。

其实在朱熹之前,程颐关于未发、已发问题已有其“旧说”与“新说”。其相关讨论,集中在他与苏季明的一段长篇对话和《与吕大临论中书》中,前者载于《程氏遗书》,后者载于《程氏文集》。前后相较,其对“未发”“已发”的解说已有所变化。对此,陈来先生在《宋明理学》一书中有过简略的分析,而对吕大临在程颐转变中的启发作用,并未予以强调[2];牟宗三先生《心体与性体》的相关章节则过分夸大了吕大临与程颐的分歧,称吕氏“思理非常清楚,而伊川则胶着别扭”,而没看到两者思路的一贯性[3]中册,297。实际上,吕大临与程颐的异同,以及程颐自身的转变,对南宋许多学者尤其是朱熹的中和思想有重大影响,因此有必要再作检视。

我们先来看程颐与苏季明的问答。苏氏问:“中之道与喜怒哀乐未发谓之中同否?”程颐答曰:

非也。喜怒哀乐未发是言“在中”之意,只是一个中字,但用不同。[4]200

这两个“中”字所指不同,须严格区分:

(一)所谓“中之道”,乃是“性”的特质。用程颐的话说是“所以状性之体段”,“性”是纯然之理,大中至正,不偏不倚,故始终是纯粹静一之“中”。

(二)“喜怒哀乐未发谓之中”说的是“心”的活动。程颐称之为“在中”,即隐含在内之意,指情感隐然不发的静态:“只喜怒哀乐不发便中也。”它属于心的实然状态,未必合乎性理之“中”,两者不是一回事。进一步说,喜怒哀乐的未发(静)、已发(动)都是“心”的实然活动,说明心是出入变化、动静不常的,此心的情感无论发(动)、还是未发(静),从广义的活动义来说都属于“已发”。因此,程颐才对吕大临说“凡言心者皆指已发而言”。联系(一)来看,此话是相对于“中之道”的“性体”而言的:性是纯一的道德本质,心则是实然的、血气知觉的综合。

但是这一说法也造成了“已发”概念的含混:“已发”有时指相对于“静”的“动”——此为狭义;有时则兼括“动”“静”,即指一切活动的可能——此为广义。“凡言心皆为已发”采取的乃是“已发”的广义。但是,若从这个意义上讲心,那何者又是“未发”呢?而且从情感、念虑活动的角度讲心即是已发,那此心的道德本原何在呢?这也正是吕大临的疑问:

先生谓凡言心者皆指已发而言,然则未发之前,谓之无心可乎?窃谓未发之前,心体昭昭具

在,已发乃心之用也。[4]608

吕大临所谓“心体昭昭具在”,其所标举的“心体”乃是纯一无伪的道德之心,而非血气之心,其《中庸解》云:“情之未发,乃其本心,本心元无过与不及……所取准则以为中者,本心而已。”[5]心体、本心之说乃是源于孟子,也称为“赤子之心”,吕氏以之为“未发之中”;而“已发”乃是此心的外显。更值得注意的是,吕大临跳出了未发、已发的纠葛,而从体、用的高度来论心,这较之程颐“已发”义的杂糅显然更高一筹了。

受此启发,程颐修正了原来的说法,沿循吕大临的思路,以体、用言心,且废弃了“未发”“已发”这对范畴容易造成的概念混乱,而以“寂然不动”“感而遂通”这对范畴分释之:

凡言心者指已发而言,此固未当。心一也,有指体而言者(寂然不动是也),有指用而言者(感而遂通天下之故是也)。[4]609

此段论述以心分体、用,较之前说就细密多了。如果联系上引他与苏季明的对话,则“指体而言者(寂然不动是也)”也即是“中”,是对“性”——心所蕴含的道德本质——的描述;而“感而遂通天下之故”实指向“情”的发动(1)如他后来所说:“心本善,发于思虑,则有善有不善。若既发,则可谓之情,不可谓之心。”(程颢、程颐著,王孝鱼点校:《二程集》卷十八,北京:中华书局,1981年版,第204页。)。只不过程颐这里还没有明确地将“体”“用”与“性”“情”分别对应而已。这层意思,还需要等到朱熹出来才明确点破。此容第二节详述。

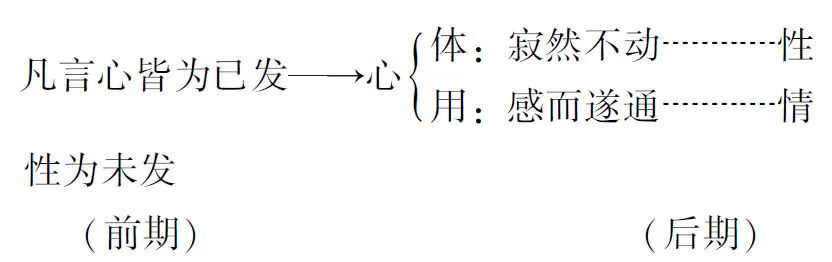

综上,程颐的转变,其实是由心、性的二元(而且心、性似是割裂的),转变为心兼寂、感的体用论,重新厘定了心和性的逻辑关系。这种转变如下图1所示:

图1 程颐前后期心性关系

其隐而未发之意,图中以虚线表示。程颐与吕大临的分歧,以及程颐自身的分歧给后人留下了丰富的话题,也给后世的理学工夫论开辟了极大的空间。杨时、胡宏乃至朱熹、张栻的道德修养论(未发已发论)其实就是沿着这几条路走下来的。

二、朱熹“中和说”对程颐思想的取舍

朱熹早年遵从其师李侗之说,将“体验未发之中”作为工夫进路。李侗指出:“圣门之传是书,其所以开悟后学,无遗策矣。然所谓‘喜怒哀乐未发谓之中’者,又一篇之指要也。”[6]4986但是默坐澄心具有极强的主观实践性,须真能自得其妙乃可。而朱熹从学未久,于李侗“未发”未能相契,兼之隆兴元年(1163)李侗辞世,留给了朱熹长期的困惑。他给何镐的信中自陈:“体验操存虽不敢废,然竟无脱然自得处。”[6]1843“当时亲炙之时,贪听讲论,又方好章句训诂之习,不得尽心于此。至今若存若亡,无一的实见处,辜负教育之意,每一念此,未尝不愧汗沾衣也。”[6]1842这些均显示了朱熹困学无归的窘境。不过,对“体验未发”说的懵迷无得也引发了朱熹的沉潜自省,促成了其“中和旧说”的形成。朱熹在中和问题上每有所得,即给湖湘学者张栻写信详细阐述,最重要的有所谓中和旧说四书(2)朱熹答张栻书信有五十余封,其中首句分别为“人自有生即有知识”“前书所扣,正恐未得端的”(朱熹著,郭齐、尹波点校:《朱熹集》卷三十一,成都:四川教育出版社,1996年版,第1289、1290页)、“诲谕曲折数条,始皆不能无疑”“前书所禀寂然未发之旨”(《朱熹集》卷三十二,第1371、1373页)的四封书信集中反映了朱熹的中和旧说,被称为“中和旧说四书”。。其第一书即以体用说未发已发,而显示出与李侗“体验未发”思路的不同:

人自有生,即有知识。事物交来,应接不暇。念念迁革,以至于死。其间初无顷刻停息,举世皆然也。然圣贤之言,则有所谓未发之中、寂然不动者,夫岂以日用流行者为已发,而指夫暂而休息、不与事接之际为未发时耶?……于是退而验之于日用之间,则凡感之而通、触之而觉,盖有浑然全体应物而不穷者,是乃天命流行生生不已之机,虽一日之间万起万灭,而其寂然之本体则未尝不寂然也。所谓未发,如是而已。夫岂别有一物,限于一时,拘于一处,而可以谓之中哉?[6]1289-1290

朱熹中和旧说的规模在此书中已基本奠定,即以性为未发,心为已发。若说此书关于未发的主体尚有模糊的话,他在第四书中表达得更明确:“据其已发者而指其未发者,则已发者人心,而凡未发者皆其性也。”[6]1373心念念迁革,无顷刻停息,心为活物,念念相续不断;而所谓性即是理,超越于形气动静之外,性之“未发”其实是“未尝发”,朱熹也藉此舍弃、回避了玄虚难测的未发问题,专一体认此心的已发。既然凡言心即为已发,也就肯定了此心念念相续的意识流动过程,许多心灵活动被视为必然和无可避免,故无须刻意,触处即真。这对于朱熹来说是一种精神的解放。他在中和旧说第四书中描述此种境界云:“即夫日用之间浑然全体,如川流之不息,天运之不穷耳。此所以体用精粗、动静本末,洞然无一毫之间,而鸢飞鱼跃,触处朗然也。”[6]1373朱熹又有《训蒙绝句·鸢飞鱼跃》:“此理充盈宇宙间,下穷鱼跃上飞鸢。飞斯在上跃斯下,神化谁知本自然。”[6]5733所反映的正是这样一种活泼自由的心态。

朱熹中和旧说既来自于自我的反省和证悟,也与胡宏的未发已发说甚为相似。胡宏在《与曾吉甫论中和书》明确说过:“未发只可言性,已发乃可言心。”[7]与李侗强调的默坐澄心、体验未发不同,湖南一派主张察识于事物酬酢之中,于应事接物的良心发见处用功。朱熹对李侗体验未发的教法懵然不晓的同时,却与胡宏中和说甚为投契。其《中和旧说序》说:“后得胡氏书,有与曾吉父论未发之旨者,其论又适与余意合,用是益自信。虽程子之言有不合者,亦直以为少作失传而不之信也。”[6]3949而其所谓的“程子之言有不合者”,应指程颐《与吕大临论中书》中以体用、寂感言心的那段话,以及程颐答苏季明时所谓“涵养于未发之前”“只喜怒哀乐未发便是中也”一类奢谈“未发”的话,这都似与程颐早期“凡言心皆属已发”的说法矛盾,故朱熹果断舍弃前者而遵从了后说。

不过,胡宏的“性为未发,心为已发”说更强调心性的体用一源,“发”乃是显发之意,其“心以成性”说便是对这一思想的表述,“成”乃是形著、彰显的意思。朱熹的“心为已发”则并不同,这种“发”带有一定的感性、经验色彩,如牟宗三先生所说,他所说的心带有气化的成分,其旧说“只着实于气化之迹上说那未发已发之无间,只成一条气机鼓荡之直线流”[3]下册,79。另外,中和旧说对心、性的界说似已明确,但从工夫来说如何臻于中和的境界?旧说没能做出回答,而且“凡言心即为已发”的说法没能解决情感的控驭问题,也难免使此心泛滥无归,从而带来无所安宅、无所凭依之感。他在给张栻的信中说自己心为已发说之后,常感有急迫浮露之病,开始反省此前“只是侗地见得个大本达道底影象,便执认以为是了,却于‘致中和’一句,全不曾入思议……以故应事接物处但觉粗厉勇果增倍于前,而宽裕雍容之气略无毫发”。[6]1372故难免缺乏平日涵养一段工夫而“张皇走作”。这也为他后来的反省和转变埋下了伏笔。

朱熹在多方反思、阅读、参较的基础上终在乾道五年(1169)形成了新说,即己丑之悟,朱熹将之写入《与湖南诸公论中和第一书》中:

按《文集》《遗书》诸说,似皆以思虑未萌、事物未至之时为喜怒哀乐之未发。当此之时,即是此心寂然不动之体,而天命之性当体具焉。以其无过不及,不偏不倚,故谓之中。及其感而遂通天下之故,则喜怒哀乐之性发焉,而心之用可见,以其无不中节,无所乖戾,故谓之和。此则人心之正,而情性之德然也。然未发之前不可寻觅,已觉之后不容安排,但平日庄敬涵养之功至,而无人欲之私以乱之,则其未发也镜明水止,而其发也无不中节矣。[6]3383

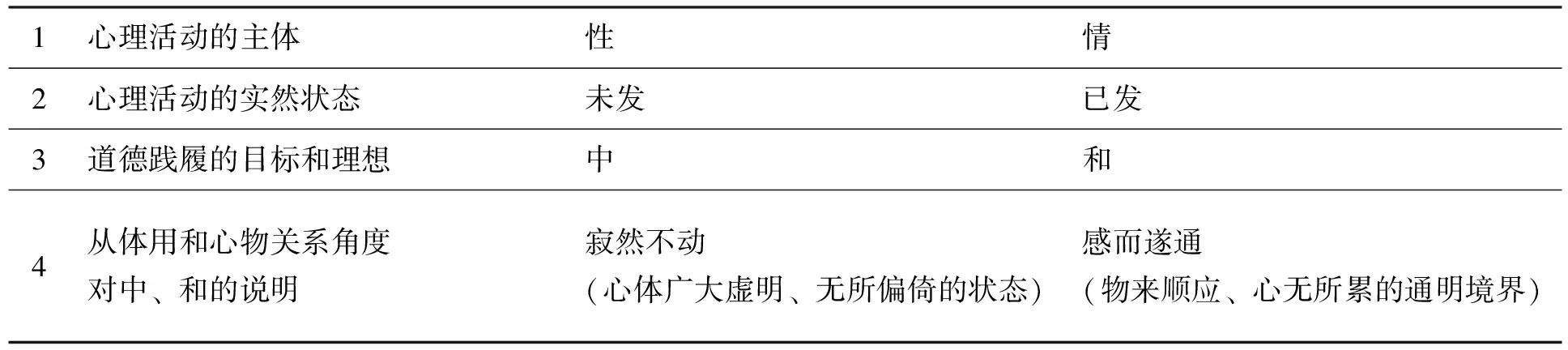

对朱熹的中和新说,陈来先生有详细的阐释。他归纳为:1.已发、未发是人心理活动的不同阶段或状态。2.未发指性,已发指情[8]174-180。笔者认为除了“未发”与“已发”,“性”与“情”外,还有两对范畴——“中”与“和”、“寂”与“感”——需要关注,须对此四对范畴作综合考察,弄清楚其逻辑关系,则朱熹的中和新说便可以明确了。试列表说明如下(见表1):

表1 朱熹的中和新说

从纵向来看,2:“未发”“已发”是心理活动的实然状态,而3:“中”“和”则是道德践履的目标和理想状态。但未发并不必然是中,已发也并不必然是和。上引《与湖南诸公论中和第一书》中加重点号部分文字说明:于未发、已发时涵养用敬,才能实现中、和的目标;“敬”是一种时时提撕而醒觉的状态,与“静中体验”相比,“敬”贯通未发、已发,无分动静,必有事焉而不忘随事检点,而避免了摒绝外物的枯寂之弊。这样,朱熹“新说”既确立了此心的道德主体:所谓“寂然不动”之“体”,天命之性当体具焉,这种德性内核和本源,与旧说只肯定心之念念相续的已发不同;又明确了“庄敬涵养”的功夫,使道德践履变得有路径可循,而不至于张皇失据。

若从横向来看,则1.(性、情);2.(未发、已发);3.(中、和);4.(寂、感)。每一组范畴均构成体、用关系,是对心灵活动过程、结构的详细说明。这种体用模式显然来自于程颐后期以寂、感言心的说法,但程颐语言琐碎,明而未融,朱熹所论显然更为明晰:

性以理言,情乃发用处,心即管摄性情者也。故程子曰:“有指体而言者,‘寂然不动’是也”,此言性也;“有指用而言者,‘感而遂通’是也”,此言情也。[9]94

朱熹所引的文字出自程颐《与吕大临论中书》,已见前引;朱熹在程颐以寂然不动、感而遂通解释未发已发的基础上,又分别与性、情联系在一起,指出性、情才是寂然不动、感而遂通的主体,而心包含且主宰着性情。情即性之用,性发而为情,且“心统性情”。性对情言,心对性情言。同时,朱熹又以“理”释性,性即心之理,心虚明能觉,有知觉和主宰运用之用,而所觉为此理,亦能包含万理。这不但是向程颐思想的靠拢、回归,而且在程氏基础上引而伸之、触类而长之,比程说更加透彻、精切。可以说,朱熹的中和旧说与新说,就是一个与程颐之言由“不合”到“合”的过程。

三、征诸典籍:校订程氏《文集》对中和新说的启发

现在回到文章一开始的话题:除了心性的体验、践履外,还有哪些事件和思考促成了朱熹由旧说向新说的转变?为说明此意,还需要明确一下中和旧说的时间。王懋竑《朱熹年谱》(3)王懋竑《年谱》初稿认为,中和旧说在乾道四年戊子(1168),后订正为乾道二年丙戌(1166)。但未说明具体原因。、夏炘《述朱质疑》皆认为是旧说在乾道二年丙戌(1166),在乾道三年(1167)会晤张栻之前。牟宗三、陈来、束景南同意此说,陈来还在《朱子哲学研究》中做了相关考证;惟胡宗楙《张宣公年谱》、钱穆《朱子新学案》、刘述先《朱熹哲学思想的发展与完成》认为当在乾道四年戊子(1168),即会晤张栻之后,并据此以为朱熹中和旧说的建立其实是源自张栻的影响。[8]较诸众说,尤以陈来先生的乾道二年(1166)说最具说服力。笔者亦表示认同(4)除了陈来先生的论据之外,笔者还想提出两点以支持乾道二年(1166)说:首先,朱熹《中和旧说序》中说:“闻张钦夫得衡山胡氏学,则往从而问焉。”这是朱熹获得中和旧说启悟的关键。从语气来看,朱熹此时应该与张栻闻知未久,尚不熟识,这与朱、张乾道三年(1167)的熟稔程度不相符合;相较之下,隆兴二年(1164)朱、张的初识并论学,也与《序》中所云李侗辞世给朱熹带来的“穷人无归”感恰相承应,故而《序》中“往从而问”的经历应该不是乾道三年(1167)的湖南之行。其次,朱熹《答许顺之》中提及自己的《读书有感》绝句:“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许,为有源头活水来。”(朱熹著,郭齐、尹波点校:《朱熹集》卷三十九,成都:四川教育出版社,1996年版,第1777页)源头活水汩汩不断,其境遇适如鸢飞鱼跃,水到船浮,是中和旧说第一书所谓“天命流行,生生不已”、第四书所谓“川流不息,天运不穷”的诗性隐喻,所表达的是初得中和旧说时的欣喜之情。而《答许顺之》中言及“刘帅遣到人时已热,遂辍行”一事,“刘帅”即刘珙,乾道初年任潭州湖南安抚使,正合“刘帅”之称;他乾道三年(1167)十一月改任中大夫同知枢密院事,次年八月即被罢黜(参见王瑞来:《宋宰辅编年录校补》卷十七,北京:中华书局,1986年版,第1196页。)因此该书作于乾道三年(1167)无疑。故而中和旧说则不应晚于乾道三年(1167)朱熹赴衡湘,故乾道二年(1166)的说法最为可靠有据。。

接下来的问题是,既然朱熹此前已形成中和旧说,且与湖湘学派意见基本达成一致,那朱熹为何乾道三年(1167)还要远赴湖湘一趟?首先,据相关书信我们得知,朱熹赴衡湘其实是出于刘珙的邀请。刘珙为朱熹挚友,且自幼同里,是朱熹早年老师刘子翚的侄子,二人同从子翚问学。刘珙文章今俱无传,所赖者一是湖南帅张孝祥《与朱编修》第一书:

某敬服名义,愿识面之日甚久,非敢为世俗不情语也。得刘丈书,又见与钦夫书,知且为衡岳之游。傥遂获奉从容,何喜如之,不胜朝夕之望。[10]399

张孝祥此书中对朱熹深致盼望之情,“刘丈”即刘珙,从书信来看,朱熹赴湖湘事,刘珙与张栻事先已商议确定并通知张孝祥。此外,朱熹又有答许顺之的信,称“湖南之行,劝止者多……刘帅遣到人时已热,遂辍行”,说明刘珙曾遣人来当面相邀,但是由于天热朱熹乃暂且作罢;等到当年(乾道三年,即1167)的九月八日,暑热渐退,他才得以成行。刘珙当年十一月擢拜中大夫同知枢密院事,朱熹到达潭州时,刘珙早已启程赴京轮对,因此朱熹此次衡湘之游乃无缘与刘珙相会。

其次,刘珙邀请朱熹前往衡湘的动机或有多种,其中一个重要议题乃是讨论程氏《文集》的刊刻问题。程氏著作主要包括《遗书》《外书》《经说》《文集》,即宋人所谓“程氏四书”。其中,朱熹有家藏《遗书》,“其书最为精善”,后又经朱熹搜访遗逸,终克成篇;而《文集》是二程的诗文杂著,其在北宋末已流落参错,故其争议亦最多(5)二程文集在宋代先有单刻本,后又有合刻本,亦有与其他专著合刻之丛书本。请参见祝尚书:《宋人别集叙录》卷八《河南程氏文集》条,北京:中华书局,1999年版。;胡安国有家藏的程氏《文集》后为刘珙、张栻所得,于乾道二年(1166)刊刻于长沙,并寄送朱熹过目。胡安国对程氏原文多有删改,如《定性书》《明道行述》《上富公谢帅书》中删落数十字,《辞官表》文字颠倒次序,《易传序》改“”为“泝”,《祭文》改“侄”为“犹子”,等等;而刘、张刻书一仍胡氏之旧,几乎“无板不错字”[6]5240,引来朱熹的不满。乾道二年(1166)至三年(1167)夏之间,朱熹与刘珙、张栻共有四封书信论辩此问题,语气颇为激烈,至有“怒发冲冠之象”。朱熹还以《文集》校改者近二百处相寄,张栻虽大体遵从,但与朱熹仍有异同。(6)见《二程集》附录《晦庵辩论胡本错误》,第676页;《张栻全集》卷二十一,长春:长春出版社,1999年版,第844页;并参见陈来:《朱子书信编年考证》,上海:三联书店,2007年版,第39页。所以,校订《文集》乃是朱熹乾道三年(1167)赴湖湘之前与刘、张讨论最多的问题。朱熹在与刘珙《论程集改字》的书信最后也表达了当面叙谈的愿望:

望二兄(按:指刘珙、张栻)于千里之外,盖不翅饥渴之于饮食……若得从容宾客之后,终日正言,又不知所以不合者复几何耳。[6]1632

从朱熹的语气来看,期于论定之愿颇为迫切。因此,乾道三年(1167)朱熹应刘珙邀请前往,共相讨论程氏《文集》的重新刊刻问题,三人可以面议商定,其事颇为顺理成章。朱熹乾道三年(1167)到达长沙之后,与张栻、林用中论学之余,曾共登南岳且作诗酬唱,其中朱熹有诗云:“平生愿学程夫子,恍忆当年洗俗肠。”[6]198朱熹游乐之际忽提及程子,若联系到前述程氏《文集》的修订问题,便不觉突兀了。

综上,朱熹“性为未发,心为已发”中和旧说形成于乾道二年(1166),并与湖湘学者基本达成一致;朱熹次年九月赴长沙见张栻,但未得与刚刚赴京的刘珙相会;朱熹湖湘之行的动机,本非专为与张栻论学,更不是专为讨论已发未发的具体问题,而以程氏《文集》的修订作为重要论题。在朱熹最关心中和问题的时期,再次精读程颐相关言论,其影响当然不容小觑了。

值得注意的是,朱熹赴湖湘前后就程氏《文集》的校订、刊刻问题与刘、张展开激烈论争,体现了对原文文本的遵守和尊重,和此前“虽程子之言有不合者,亦直以为少作失传而不之信也”的态度截然不同。其实这两种态度并不矛盾:朱熹早先以程颐的说法为“少作失传而不之信”,固然体现一种善疑精神和高度的学术自信,而二程《文集》自政和年间编集以来的讹脱、传写失误是其受到怀疑的重要原因。胡安国的《乞封爵邵张二程先生奏状》中便指出邵、张、二程之书“并行于世,而传者多失其真”[4]349,虽然胡氏对程氏《文集》做了校订,但又对多处做了删削,与本来面目不合。所以,也正是《文集》的失误更让朱熹认识到重新整理先贤文献的迫切性,而不是像刘珙、张栻那样将错就错。从思想环境来说,南渡以来,洛学门庭渐盛,洛学弟子弘扬道学的努力也为时人所瞩目,使程颐的声望地位日隆(7)参见关长龙《两宋道学命运的历史考察》第三章《靖康难后道学重心的转变》。参见关长龙:《两宋道学命运的历史考察》,上海:学林出版社,2001年版。。如果说此属“行道”的实践,而洛学弟子“明道”实践——即学理建构——则远未成熟,就连道学前辈文集的整理编订还不完善,这就妨害了程氏《文集》的经典化和洛学的影响力,使学者无所准绳。据此分析,朱熹中和旧说之后的懵迷,其实也有理学文献的讹乱所带来的困惑。朱熹的文献转向并非偶然,实际体现了他寻检旧籍、建立确解的迫切愿望。

朱熹曾经怀疑“少作失传而不之信”的程氏文集中,《与吕大临论中书》即是最为关键的一篇,该文虽为记载程颐中和思想的重要文献,但出自胡安国家藏,校订不精审:况且当时已非完帙(8)即以目前所见到的清同治本(涂宗瀛刻本)《二程全书》来看,刻者于题下注曰:“此书其全不可复见,今只据吕氏所录到者编之。”这里的“吕氏”即吕留良,为涂宗瀛所据者。涂刻本源于元代谭善心本,于诸本中较善。《凡例》称:“今《遗书》《外书》《文集》悉依谭刻校订,期复朱子之旧。”(程颢、程颐著,王孝鱼点校:《二程集》卷十八,北京:中华书局,1981年版)而谭刻本又是最接近朱熹建宁本的一种。,内容琐碎,比如程颐早先执定的“凡言心者,皆指已发而言”一句,仅出于吕大临称引,在现存文集中根本看不到程颐的阐述,这都为朱熹的研读带来了困难。直到乾道三年(1167)与刘珙、张栻探讨《文集》的校订,为他重新检视自我观点提供了重要契机;而《文集》善本的确立,也使朱熹确立了对文本的信任,《与吕大临论中书》等不被信任的文献也才重新进入朱熹的研究视野。其带有总结性质的《已发未发说》开首便大量征引了程颐《文集》《遗书》之说共18条,其中《与吕大临论中书》共9条,以与自己的新说形成印证。所以,牟宗三先生认为《论中书》“此部分对于朱子中和新说之成立无甚关系,故可置而不论”[3]下册,123,显然是不恰当的。至于《与吕大临论中书》一文,朱熹重新翻检后乃有新的发现:

首先,《与吕大临论中书》中,程颐曾提到一位名叫“子居”的学者关于“中者性之德”的说法,胡安国认为“子居”是邢恕之子,故于“子居”前加“邢”字;朱熹校订时经过多方考求,认为子居其实是吕大钧(字和叔)之子,并在注中标出。[6]1631这看似无关宏旨,对义理、结论似无直接影响;但此一丝不苟的精神昭示了朱熹“重回文献”的转向,以及对该篇文字的重视程度。其次,朱熹通过再次研读本文,才意识到程氏所说“凡言心者,皆指已发而言”乃是指心体流行而言,也就是说,程颐所谓“心为已发”是说心是潜含之性的“显发”,而不是“发动”之意,与《中庸》的未发、已发乃指事物、思虑之交时的情感变化,并不是一回事。更何况此语乃是程、吕二人在论及“赤子之心”是否为已发时程颐的说法,程子在文中寻以为不妥而废弃之,故不可执以为据。[6]3384所以,在朱熹中和新说的形成过程中,整理文献、平心阅读、切实体验,三者缺一不可,而以文献为第一要著。对此,我们可以从三个方面做具体分析:

1.程氏《文集》的刊刻校订,是朱熹平心静气进入经典的一次重要实践,对其中和新说的提出起到了很大的奠基作用。与大部分耽于性理思考的理学家相比,朱熹对版本校勘极为重视,态度严谨,从不一遍校过,而主张覆校乃至四校。而且朱熹对校勘十分精通,擅于辨别版本优劣,其校勘学的成绩被认为不在清儒之下[11]。乾道二年(1166)十月刘珙刊刻、张栻校订的长沙本程氏《文集》错谬层出,激发了朱熹重校《文集》的决心,后乃于乾道六年(1170)校订程氏《文集》《遗书》《经说》,并由郑伯熊刊刻于建宁,助校者为蔡元定、许顺之、林用中。故程氏《文集》比较重要的版本有长沙本(即胡安国本)和建宁本(即朱熹本)。惜乎这两种重要的版本今已不存。元至治二年(1322),临川谭善心刊《二程遗书》与《文集》,《文集》部分的标题、编次大体上维持了朱熹建宁本的原貌。建宁本与胡本的差异处,清代涂宗瀛刻本《二程全书》中大多做了标注,涉及字词、篇序、失收等问题凡27条(9)参见中华书局1981年版《二程集》目录部分第11、15、16、17、18、19、20、21、22、23页的说明。。总的看来,朱子的建宁本编校精审,相较于错误丛出的长沙本允为善本。朱熹表弟程洵曾赞曰:“惟建阳旧刻必明集《河南夫子书》及《大全》《语录》,此数者颠倒错谬,《大全》为甚。今兄所编,虽中间尚有阙疑者,然大略已有条不紊矣。兄之有功于程氏甚大,而洵拜兄所赐甚厚也。”[12]志甲卷九

朱熹说自己“一生在文义上做窠窟,苟所见未明,实不敢妄为主宰”,这除了对逝者最起码的尊重外,更因为文字乃是思想的寓托,一字之讹,为害非细。从经典阐释者的角度来看,经典文本具有多层次性,均包含言、意、理三个要素:“学者必因先达之言以求圣人之意,因圣人之意以达天地之理。”[6]1977从实存的文本来说,意、理同时寓含于“言”之中;而从逻辑层次上来说,文本的言、意、理三个层面具有层递性,学者须沉潜心志,由浅而深地求索,才能于理有得。对于程颐这样的先贤,考求其义理,必当按其旧文,对“言”更不能掉以轻心。

束景南先生引用《庆元党禁》中的文字指出,朱熹中和新说可能受到蔡元定启发,因为蔡氏引程氏之说“敬而无失,便是喜怒哀乐未发谓之中”让朱熹开始认识到“凡言心即为已发”的说法不妥。[1]407值得注意的是,蔡元定乃是程氏《文集》建宁本的助校者之一。朱熹《答蔡季通》书云:“《程集》近复借得蜀本,初恐有所是正,然看一两处,乃是长沙初刊时印本,流传误人如此,可恨。今谩纳去,试为一勘过,有不同处,只以纸蘸糊贴出,或恐有可取也。”[6]5158-5159“蜀本”也即胡安国旧本,朱熹慨其错谬流传,故请蔡元定帮助改订。所以,不管朱熹还是蔡氏的觉悟归根结底均来自程氏《文集》的修订,而束先生的说法也适可助成本文关于校订《文集》对朱熹中和说转变的作用。

2.对程颐“中和”思想的重构和还原,有赖于熟读、精读的读书法。这是朱熹反复强调的:“大凡看书,要看了又看,逐段、逐句、逐字理会,仍参诸解、传,说教通透,使道理与自家心相肯,方得。”“看文字,须是逐一段、一句理会。”“读书须是子细,逐句逐字要见着落。”[9]162、167、169指出读书当字字咀嚼乃至成诵。朱熹反思中和新说的形成,也归因于“复取程氏书,虚心平气而徐读之”[6]3950的沉潜反复之功。他对《文集》的诸本参证、校订讹失,也正是逐字逐句不肯放过的慢工夫,而由文字、文势、语脉校订正误,当然也离不开对程颐总体思想的把握和参究,即采取“对校”与“理校”相结合的方法。

3.在这两次转变中间,朱熹以自我心灵体验与儒学经典的理性思辨相结合,与前人的学说形成比较印证,并自我修正,最终才选择了程颐“涵养用敬”的路子,其中尤其强调亲身体验、道德践履的关键作用。他将书中所得“退而验之日用之间”,将儒学工夫真正落实于身心;这种体验不仅仅是体验未发,而且包括感受已发,以及两者的细微差异,朱熹也要在诉诸体悟的基础上作出判别。这种精神传承自程颐、尤其是杨时的体验涵咏、从容默会的思想精髓,而且比杨时更为精细化和广泛化,显示了朱熹对道德实践、体悟的关注。

故而,乾道二年(1166)中和旧说时,程氏《文集》校订不善、对“心为已发”的确信,共同造成了朱熹对《与吕大临论中书》的忽视。此后朱熹的体之身心、并征诸典籍,才使他从《论中书》中获得最终的启悟。如果说朱熹早年坚持其“中和旧说”而对程颐说法“不之信”,体现了一种可贵的怀疑精神,而其后来的“自疑”则更为难能可贵,是朱熹实现中和说突破的思想动因;而他对程颐《文集》的修订则建筑了可靠的文本依据。大胆怀疑与认真求证,两者在朱熹中和说的转变中缺一不可。新旧之间,显示了朱熹的学问路径由高明到逐渐沉潜的过程。

四、小 结

朱熹学术思想更的完成并非纯粹的自我建构,更非向壁虚造,而体现了思想史的连续性,其中离不开对程颐等人思想的充分尊重和吸收,而这又建基于对程氏《文集》的整理和虚心解读。不管是《文集》的考求原貌,还是程颐思想的还原,都源于一种“知识考古”的求真精神。他对《太极图说》《上蔡语录》的校订也应作如是观(10)参见《朱熹集》卷七十五《周子太极通书后序》(《周子太极通书》初订于乾道二年,乾道五年再订),卷七十七《谢上蔡语录后记》(《谢上蔡语录》初订于绍兴二十九年,乾道四年再订)。。意大利符号学家艾柯指出,本文被创造出来的目的乃是产生一个“标准读者”,能够大体勾勒出一个“标准的作者”,它最终与文本的意图相吻合。艾柯的理论,显示出对文本意图的尊重和对“过度诠释”的警惕。[13]朱熹强调忠实于文本,欲重建“本文意图”,按艾柯的说法,便是出于做“标准读者”的努力,他由校订《文集》、沉潜文本而为懵迷的思想打开了出口。这也启发我们在学术研究中,不应从理论预设入手,依据先在的某种观念进行理论、逻辑的建构。义理的阐发必根植于文本,持严肃审慎之态度;义理无决时则应返归文本,如此反复沉潜方有所得。此乃是学问的正路,而不是在逻辑演绎中愈骛愈远。