漳州木版年画中的戏曲图像

2020-05-22何潇娴

何潇娴

(闽南师范大学 艺术学院,福建 漳州 363000)

漳州木版年画兴盛于明清,有门神画、门画、功德纸、神像画、灯画、纸扎画、葫芦笨、连环画、风俗画等若干门类。本地戏曲兴盛,芗剧、潮剧、锦歌、木偶戏、竹马戏、四平戏等至今仍十分活跃[1]15,同为民间艺术的木版年画也将戏曲纳入了自己的表现范畴。在上述各类漳州木版年画中,连环画、灯画、纸扎画和功德纸年画中皆出现了戏曲图像。

一、漳州木版年画涉及的戏曲题材

(一)吉庆祥瑞

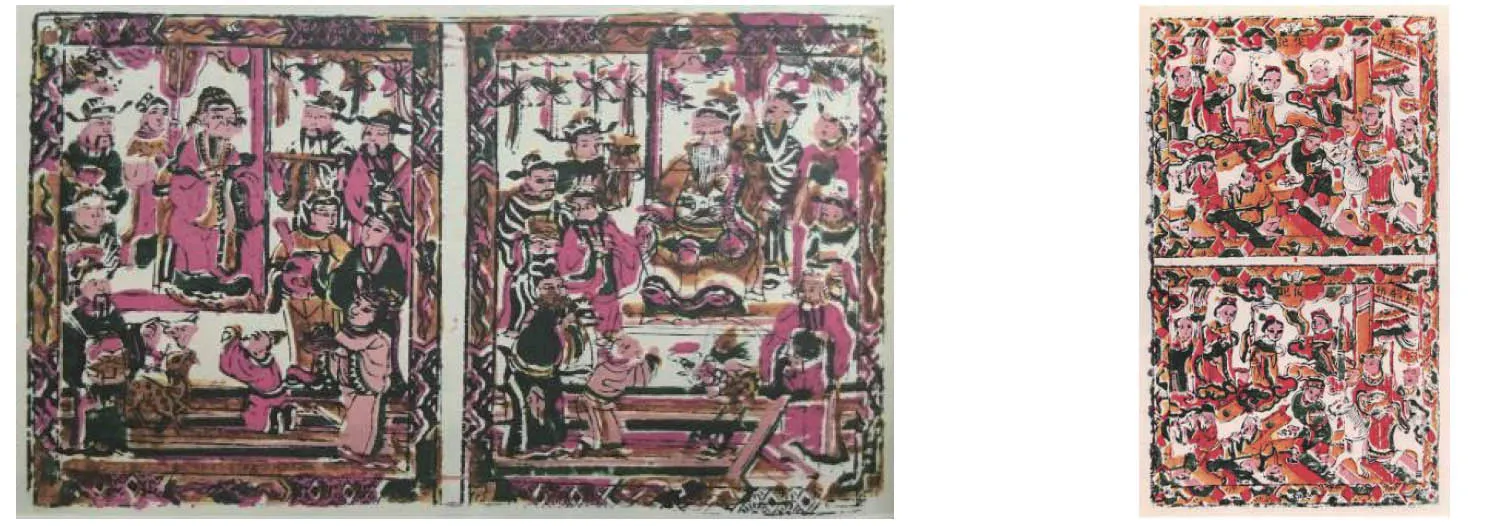

作为年节期间的装饰,吉庆祥瑞题材的戏曲故事无疑最受欢迎,常见于灯画和纸扎画中。例如,年画《郭子仪拜寿》(见图1)就取材于戏曲《打金枝》。该年画又名《满床笏》《富贵寿考》,共有两张,分别描绘郭子仪及其夫人端坐堂上的场景。两人身边环绕着七子八婿,堂前有童子跪拜,取儿孙满堂、福寿绵长之意。年画《皇都市》(见图2)则源自闽南的“娶新人戏”(即婚庆剧目)《云中送子》,戏曲中包含了金榜题名和添丁进口的双重祝福。夺魁之后的董永头戴插有金花的状元帽,在众人的簇拥下骑马游街;仙女怀抱麟儿从云中现身,与之相会。这样的场景在木版年画中被反复绘制,现存三个版本,分别是造型简率的两张连印版、相对精细一些的竖构图长方形版本及一个近乎正方形的横构图版本。其画幅大小和构图虽略有差异,但人物组合与基本场景保持了一致。漳州年画中素来多有天仙送子、连招贵子一类的门画,足见本地居民对这一题材的青睐。闽南语“灯”与“丁”谐音,寓“添丁”之意[1]115,正月十五娘家送灯给新出嫁的女儿,即在花灯上贴此画,祈愿其婚后幸福美满、生育顺利。

这类年画着眼于选取寓意吉祥的场景,对戏曲情节本身并不重视。比如《打金枝》的戏剧冲突在于郭暖和升平公主之间的争执,年画却没有对这一情节进行表现,只集中刻画其乐融融的祝寿场面,可见创作者在这里关注的是热闹喜庆的画面氛围而非叙事。这类年画的构图大多趋于饱满紧凑,人物、道具和装饰纹样把画面填得满满当当,只留下极为有限的空白,给人以充实丰裕之感。

(二)历史传奇

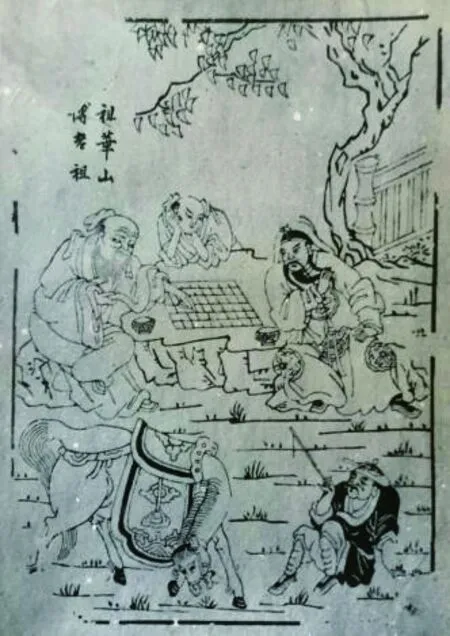

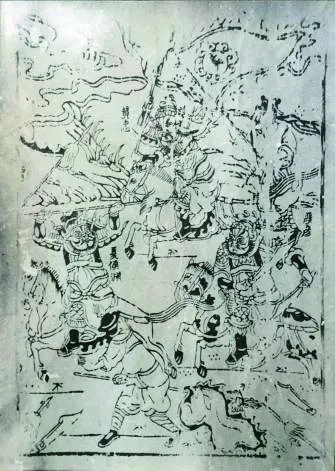

历史传奇题材的年画分为文武两类。文的主要是隐士题材,比如年画《宋太祖华山与陈抟老祖下棋》改编自戏曲《输华山》,面相酷似寿星的陈抟代表着民众对隐士高人的崇拜和对长寿的向往;武的是战争题材,例如,年画《定军山》的黄忠大战夏侯渊,《临潼关》的秦琼救李渊脱险,《玉龙关》的樊梨花斗苏宝同等。演义被改编为戏曲,其中经典的战斗场面被挑选出来绘制画稿,刻版印制出供花灯装饰用的年画。虽然刻绘细腻、线条劲健,但这类灯画在人物造型和动作设计等方面存在一定的程式化倾向。一旦去掉年画上标注的名字,观者将难以区分不同的战役。

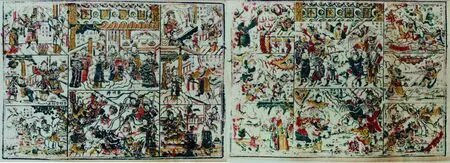

在这类题材上,由众多图像单元组成的连环画往往做得更好,《封神》(见图3)、《说唐》《反唐》《李旦后本》《大明传后本》等戏曲年画都涉及大量的战斗画面,其中个别年画基本上是由一场接一场不同人物之间的恶斗连缀起来的,比如《封神后本》。创作者为不同人物安排了各具特色的造型、招式和相应场景,多个复杂的战斗场面汇集在一起,使整幅年画张力十足。在漳州连环画中,画面中央的图像单元尺寸普遍大于两旁,人物众多的大场面被安排在这个醒目的位置。据笔者统计,现存的11部漳州戏曲连环画里,中央的大图总共有34幅(1)不同作坊出品的漳州木版连环画在形制上有一定的差别,中央大图为一、二到三幅不等。一部戏曲连环画包含前后本两张年画,但某些连环画现已不存,如《李旦》《大明传》《五凤吟》皆仅存后本。,其中就有16幅是描绘武打场景的,人物皆生动形象、神采飞扬,极尽热闹激烈之能事。

图1 《郭子仪拜寿》木版套印 图2 《皇都市》木版套印

图3 《封神前后本》木版套印

(三)爱情故事

才子佳人戏素为民众所喜爱,连环画《荔枝记》《雷峰塔》《孟姜女》《双凤奇缘》《五凤吟》《锦香亭》等,描绘了形形色色的爱情故事。从墙头马上的一见钟情,到不被礼教许可的私定终身;既有充满奇幻色彩的人妖相恋,又有曲折艰险的千里寻夫,还有历经磨难后的破镜重圆……悲欢离合,跌宕起伏,几乎所有中国传统爱情故事的基本模式和必要元素都可以在漳州木版年画中找到,在兼顾不同人群偏好的同时,充分显示了明清时期的大众审美趣味。值得注意的是,其中还收入了孟姜女这样结局具有悲剧意味的题材,不过为了满足民众对圆满结局的期待,年画选择了“死去的范郎云中现身,把大骂秦始皇无道的孟姜女接引成仙”的戏曲版本,从而避免直接描绘女主人公的死亡。

二、戏曲图像的画面构成

承担叙事功能的戏曲图像有着灵活多变的构图,创作者通常根据各图像单元的形状、面积以及具体的出场人物、场景等因素进行布局,体现出不拘一格的创作态度和天马行空的想象力。笔者对漳州木版年画中戏曲图像的构成形式进行采样分析,归纳为以下四种常见类型:

(一)一字式

最基础的构图形式,人物以条带状分布在画面前景,如年画《双凤奇缘后本》中“昭君出塞”一图,步行的随从和骑马的昭君等人大致处在同一水平线上,身后代表滚滚烟尘的云

纹中露出一角城墙。为了避免平铺直叙造成的单调感,创作者常以人物位置的微妙差别来营造变化,如骑马者和步行者的高度差、前后关系等,使简单的构图变得生动。利用站位形成的疏密关系,对人物进行分组也是一个有效的办法,如年画《荔枝记前本》中的“五娘观灯”(见图4)。一字排开的人物呈现单人与多人的组合,男主角陈三独自待在在画面左侧,右边是五娘等三名女眷,后景墙壁的线条正好将双方完全隔开。画面中央的侍女对陈三举扇做驱赶状,五娘站在侍女身后,持扇掩面,含情脉脉地望向陈三,表现出互生情愫却无法交流的情景。在年画《封神前本》里的“纣王被迷赐宴请众妖”(见图5)中,除了从门后露出半个身体作偷窥状的纣王,其他人物都排列在画面前方,居中的是脚踏祥云、伪装成仙女的众狐妖;左右两侧是陪宴的官员,右侧一人正面而立,体积较大;左侧的两人侧身拱手,似乎正在交谈,由于站位重叠而构成一组,和左侧的官员对称,使构图均衡而不呆板。

图4 《荔枝记前本》局部 五娘观灯

图5 《封神前本》局部 纣王被迷赐宴请众妖

(二)分段式

一字式的衍生版本,多用于竖构图年画,如《临潼关》《定军山》《玉龙关》等,其形制类似传统书籍插图中的单页大图。人物被分成横向的若干组合,分段排列在画面上,最重要的人物组合置于画面中心,次要的在下方,上方安排背景,如《玉龙关》中的城墙、《临潼关》中的山石和被遮蔽的关口。以年画《宋太祖华山与陈抟老祖下棋》(见图6)为例,画面上方有大面积的留白,右侧的树木从宋太祖身后延伸到画外;下方则是扭头吃草的马和坐在地上的马夫。中段是画面的中心,拈须思考的宋太宗、正在落子的陈抟和双手托腮的观棋童子围绕着石桌形成一组。正中的石桌既把下棋者分开,又将其联系在一起;童子身体倾斜,靠向陈抟一侧,给稳定的对弈场景增加了少许动感。

图6 《宋太祖华山与陈抟老祖下棋》墨线版

这种分段并不必然均等,在年画《定军山》(见图7)中,画面的上中下三段,上段占据了大约二分之一的画幅,描绘了飞扬的旗帜、策马冲向夏侯渊的黄忠和他身后扛旗的随从;中段是回身反击的夏侯渊和手持双刀追赶他的严颜;下段是一个背朝画外的败逃小兵,拖着旗帜,转头看向敌方,显得惶恐不安。小兵的头部正好挡在夏侯渊的战马前方,使得中下两段的空间有所重叠。年画对战场的表现是二元对立的,沿着画面右下角探出的长矛划一条斜线,可以大致区隔开战斗中的蜀汉和曹魏两方,蜀汉战将所占面积接近三分之二,暗示其处于上风。创作者并未止步于简单的分段构图,而是通过马匹的朝向、兵器和旗帜的倾斜角度等因素引导观者的视线,把处于不同层次的人物链接起来,形成具有动感的锯齿状折线,以契合激烈的战斗场面。

图7 《定军山》墨线版

(三)对称式

常用于表现势均力敌的两方交战的场景,人物的位置、动作和布景将画面空间分割成视觉上对等的两半。例如,年画《封神后本》中的“陈奇大战郑伦”(见图8),两人各执兵器,捉对厮杀,对仗工整如门神画。其动作沿用戏曲舞台上的表演,又加入传说中哼哈二将的神通:郑伦鼻子里喷出两道白光,陈奇张口吐出黄气——为了显示二者的区别,年画没有套印黄色而是用密集的红绿彩点进行表现。有时战斗的双方沿着画面的对角线分布,一高一低,如《封神后本》中的“土行孙战张奎”、《反唐后本》中的“薛刚父子交战”、《雷峰塔前本》中的“二蛇斗法”(见图9)等。落差增强了对峙姿态的动势,也暗示着战局的走向——画面上位置较高的一方即将成为胜利者。

图8 《封神后本》局部 陈奇大战郑伦

图9 《雷峰塔前本》局部 二蛇斗法

这一形式也被用来呈现特定的对比效果。如《封神前本》中的“百姓受足剖”(见图10),画面的一边是高高在上的纣王和妲己,纣王以戏剧化的脚踏石凳的姿态展示他的嚣张跋扈;另一边是被举刀的士兵按在地上的百姓,使观者感受到强烈的冲突和对立。同一年画中的“文王渭水聘姜太公”(见图11)则是另一类型的对比,周文王和姜子牙各占画面一半空间:左侧小而拥挤,文王和他的仆从、马匹重叠在一起;右侧较为宽敞,只有拱手的姜太公一人,背景是松树、山石和流水,一派疏阔清净的景象。左侧分量足,右侧面积大,正好在视觉上达成平衡,又隐含了仕途与隐逸的对比。

图10 《封神前本》局部 百姓受足剖

图11 《封神前本》局部 文王渭水聘姜太公

(四)环式

人物围绕画面中心呈圈状分布。在三人组成的小场景——如《雷峰塔后本》的“现出原形”“盗草救夫”里,人物的肢体动作和视线把他们彼此联系起来,构成一个中空的三角形。以《孟姜女后本》中的“姜女到猛虎林”(见图12)为例,画中有从山上下来的猛虎、跪倒在地的孟姜女和施以援手的老者。猛虎扑向右下方的孟姜女,老者从山石后现身,举起手杖击向猛虎,惊恐的孟姜女双手高举,指向上方的老者,似在呼救,正好组成一个匀称的等边三角。

当场景中的人数升至七八人时,三角形就扩大成松散的圆圈,比如年画《雷峰塔前本》的“审问许汉文”,《锦香亭前本》的“钟景期赴试”“景期赞花假说访仙”,《锦香亭后本》的“雷海青大骂安禄山”,《荔枝记后本》的“潮州府审陈三”,《孟姜女后本》的“秦王选姜女为正宫”等。受到戏曲舞台布置的影响,这些室内文戏喜欢摆设桌案,采用类似公堂审判的场景,即使其内容本身并非如此。

如果说这种处理有流于简单刻板之嫌,那么在人物众多的复杂战斗场面中,环式构成的优势则得到了全面的发挥。人物不占据画面的中心位置,而是围绕其分布,画面中央留出的空隙让兵器有足够的施展余地,产生通透感的同时也高效利用了所有的空间,显得繁而不乱。年画《雷峰塔后本》的“水淹金山寺”和《双凤奇缘后本》的“赛昭君杀番帅九姑收服番僧”都使用了这种构图,赢家从右上角居高临下地发起攻击,左下角则是输家的位置,《雷峰塔》中的白娘子和小青犹自奋起反抗,《双凤奇缘》里的番帅已被刺落马下,一败涂地。

图12 《孟姜女后本》局部 姜女到猛虎林

把环式构成运用到极致的是戏曲连环画《封神前后本》(见图3),中间四个最大、最重要的图像单元,其中三个都以此描绘商周两方的战斗:《封神前本》的“黄河阵”(见图13)、《封神后本》的“姜太公大战梅山七圣”(见图14)和“妲己喜媚琵琶三妖夜劫周营”(见图15)。无论是周武王麾下的姜子牙、二郎神、哪吒、雷震子、燃灯道人,还是殷商一方的三霄娘娘、梅山七圣、妲己姐妹,都刻画得形象生动,不用文字,单凭画中人物的外形特征、使用的法宝就可以判断出他们的身份。同一人物在不同战斗场面中的姿势和位置都有变化,如雷震子,在《封神后本》的两场大战中都有出场,但创作者没有进行简单的复制,而是根据具体的对手调整其作战方式:大战梅山七圣时,雷震子双手举棍过头,自上而下发动攻击,摆出全力以赴的架势(见图14);战妲己姐妹时则是抢步上前,左手持棍,右掌后引,显得游刃有余(见图15)。哪吒一直是手持火尖枪、脚踏风火轮的童子模样,在“黄河阵”(见图13)里他正面朝向画外,到“三妖夜劫周营”时则面向对手,侧面冲着观者(见图15)。可见年画的创作者虽然经常运用套式,但在这些显示其功力的大场面和群像表现里却竭力避免重复。前本 “黄河阵”(见图13)里云霄、琼霄、碧霄三女皆持剑,姿态却各不相同,最前方的女子一手持剑一手捏剑诀,操纵法宝攻击对方;她身后的姐妹持剑旋身,正欲蓄力一击;最上方的女子双手各执一剑,蹲踞在仙鹤背上,似乎打算纵身跃入战场。到了后本的“夜劫周营”(见图15),妲己、喜媚、琵琶又是三个驾云用剑的女性形象,创作者先是改变了她们所处的方位,再把三妖都设计成手持双剑的造型以和三霄区别开,还将居中一人画作且战且走的状态,暗示三妖不敌之后落荒而逃而非当场战死。

图13 《封神前本》局部 黄河阵

图14 《封神后本》局部 姜太公大战梅山七圣

图15 《封神后本》局部 妲己喜媚琵琶三妖夜劫周营

三、戏曲图像的种类和功用

如前所述,漳州木版年画中的戏曲图像涉及连环画、灯画、纸扎画和功德纸年画等门类。其中连环画数量最多,现存11部,制作精美,可视为漳州戏曲年画的代表。完整的戏曲故事由前、后两本组成,尺寸约30 cm×45 cm,各分为八或九个图像单元,其间以黑线分隔开,中央正上方有匾额状标题。连环画一般印在本色玉扣纸上[2]271,采用饾版印刷,主版为墨线版,线条流畅,造型精练,人物的须发、靴子,甲胄和旗帜的边缘,乃至建筑物的局部与动物身上的花纹,处处穿插着形态各异的墨块,墙面、服装等面积较大的墨块之上又有阴刻纹路的点缀,鲜明的黑白对比丰富了画面层次。主版之外有红、黄、绿三个色版,分色套印,三色搭配,加上主版的黑色以及留白处露出的底色(近乎白色的浅米黄色),色彩种类不多但能产生丰富活泼的视觉效果。连环画的优势在于可以完整地讲述整个故事,适合表现复杂的情节发展,它们被贴在室内,既是亮眼的装饰,也为民众回味戏曲故事、进行“讲古”(传说故事的口头讲述)活动提供了直观的图像依据。

漳州民间有挂花灯的习俗,催生了一批专供花灯装饰用的戏曲年画,如前述《宋太祖华山与陈抟老祖下棋》《定军山》等,形象生动,绘制精细,尺寸在32 cm×22 cm左右,通常以单幅画面描绘戏曲中最有代表性的情节。原有色版,目前仅存墨线版。一些装饰图案则是通用的,既可以作为灯画贴在花灯上,也可装饰供丧葬仪式焚烧使用的纸厝。[1]98由于印制出来后会在短时间内消耗掉,这类图像多具有色彩艳丽、线条粗犷、形象简率等特点。为了提高印制效率,内容相同或相近的图案被合雕于一版,印好后再根据实际需要成套使用或单独剪裁下来。

漳州木版年画中还有一种供法事使用的功德纸年画,套印在特制的黑纸上,图案多为花卉和兽类纹饰,也有少量戏曲图像如《空城计》。[3]116画面局部镂空,右侧为城楼布景,分上下两层,诸葛亮端坐上层抚琴;下方城门洞开,门内有一老军洒扫道路。左侧三分之二的空间是司马懿父子,做回马退走状。由于功德纸年画用毕即毁,目前又已不再生产,所以存世数量极为有限。

四、戏曲图像的来源

年画中的戏曲图像是戏曲文化与木版年画两种艺术形式的结合。具体到漳州木版年画,既受到戏曲中的舞台设计、人物造型等因素的影响,又从传统的书籍木刻插图中汲取了营养。

(一)戏曲的影响

1.题材方面。本地区受欢迎的戏曲成为了年画的取材来源。

2.场景安排。诸多室内戏中的桌案,与其说是剧情需要,不如说是承袭惯有的舞台布景。戏曲讲究想象,舞台上常以虚代实,桌椅的摆法和桌面陈设可以用来代表不同地点和环境,漳州戏曲年画借鉴了这种经济省力的方案,时而把椅子放在桌子后面,摆出代表公堂的“大座”,如《雷峰塔前本》的“审问许汉文”;时而将椅子置于桌前以示家居场景,如《锦香亭后本》中的“郭子仪寿旦”;时而摆出“骑马桌”(桌子竖着摆在中间,两侧各设一椅),以此表示关系亲密的人物处于书斋、卧室等场合,如《雷峰塔后本》的“许仙与白蛇饮雄黄酒”。

3.人物形象的设计,戏曲舞台美术对年画有明显的影响。以年画《定军山》(见图7)为例,其中的众将皆是武生扮相,面上绘有对称的脸谱——夏侯渊是清晰的十字门脸;足踏厚底靴——戏台上的演员多以此营造魁梧的视觉效果;背后插着靠旗——这种具有观赏性质的三角形小旗据说是由现实生活中的令旗演化而来的[4],只应用于舞台之上。

4.一些约定俗成的舞台动作和造型,它们可以方便地呈现人物在特定时刻的情绪,帮助观者理解相关情节。比如在戏曲表演中,演员会高举双手、跪坐在地以示震惊和恐慌,年画《孟姜女》就借这一姿态来表现女主人公在寻夫的路上遭遇突如其来的危险——猛虎和恶蛇时的反应。年画《雷峰塔》则利用戏曲中的甩发,描绘许仙目睹白娘子现出原形时大受惊吓、狼狈不堪的样子。

(二)插图的影响

福建的图书印刷出版业自宋元时期就相当兴旺,有“福建本几遍天下”[5]70之说。无书不图的建本为年画提供了丰沃的土壤。例如,早期标志性的上图下文版式——每页都配有描绘情节进展的插图,众多连续图像前后衔接构成完整的故事,俨然是连环画长卷。漳州戏曲年画中采用连环画形式的数量最多,与此不无关联。在这些年画的图像单元中,往往可以看到建安版画插图的影子:年画《双凤奇缘前本》的图像单元“延寿领旨选昭君”(见图16),有着和万历年间书林秀闽詹氏张景刊本《新刻搜补历代皇明注解标奇风致故事》的插图“明皇开泰”(见图17)几乎一模一样的构图;年画《宋太祖华山与陈抟老祖下棋》的布局(见图6)也让人联想到建阳书肆萃庆堂余氏刻本《大备对宗》中的插图“四皓隐商山”(见图18)。漳州戏曲年画正是从建安版画插图中汲取了养分,才形成了颇具地方特色的艺术风格。

除了构图布局,传统版画插图对漳州戏曲年画的影响也体现在人物的服饰造型和所处环境两方面。

对戏曲年画来说,借鉴或照搬舞台表演是一种顺理成章的做法,杨柳青的某些戏曲年画,据说就是画师们带着炭条和毛边纸到戏园观戏作画的成果。[3]8这类以写生方式创作的戏曲年画,几乎可以被视为清代戏曲表演的图像资料。与之相比,漳州的戏曲年画更偏好复古,画中人物除了部分戏曲扮相,不论故事涉及哪个朝代,基本都是明代装束。如《雷峰塔前本》的局部“汉文起解”(见图19),男主角许汉文(许仙)穿宽袍大袖的直裰,衣长直盖到脚面。作为犯人,他头上的巾帽被摘去,额前露出网巾的痕迹,而网巾正是明代男子包裹头发的基本饰物。其他地区戏曲年画的人物常身着清代服装,女性穿左右开衩、袖口衣襟处有镶滚的衫袄,洒脚裤下露出尖小的金莲,如桃花坞年画《双荡湖船》。在更多场景中,人物全套戏装、场景则是与之配套的戏曲舞台或全然留白。

图16 《双凤奇缘前本》局部 延寿领旨选昭君

图17 《新刻搜补历代皇明注解标奇风致故事》

图18 《大备对宗》插图 四皓隐商山

将上海小校场年画《定军山》(见图20)与同题材的漳州灯画(见图7)作比较,二者的区别一目了然。在戏曲表演中,举鞭的动作代表骑马,人物往椅子上一站,就是军阵中的将台。以之为表现对象的年画让人物在抽象的戏曲空间中活动,靠演员的表演和观众的想象来补足所需环境;漳州戏曲年画却更希望效仿真实世界,在表现战争场面时不仅有步卒和武将,还有实实在在的马匹,甚至出现了城墙、护城河、战船和云梯,比如《大明传后本》“采石矶”(见图21)。图像单元里的亭台楼阁、山石树木虽然造型简单,有时只是寥寥几根线条,却为出场人物提供了明确的场景和道具。杨柳青的某些早期年画也有具体景物,后来逐渐被描绘演出场景或者背景留空的作品所代替,漳州戏曲年画却始终像插图一样,保留着与情节相关的实景。

图19 《雷峰塔前本》局部 汉文起解

图20 上海小校场年画《定军山》

图21 《大明传后本》局部 采石矶

(三)与其他地区年画的交流

作为木刻版画的一种,年画有着先天的传播优势,随着图像的大量复制以及在市场上的广泛流通,各作坊之间普遍存在借鉴(或者称为抄袭)、翻刻等现象。尽管各地区年画之间存在相似的造型和构图,但由于某些年画的具体创作时间无法确定,所以很难断言影响究竟来自哪一方,抑或是存在被双方共同借鉴的母本。例如漳州年画《双凤奇缘前本》的图像单元“李广征番李陵战庆真”(见图22),与康熙年间的桃花坞年画《墨浪子全本西厢记》的局部(见图23)十分相似,可能是借鉴了后者的构图,但也有可能二者都受到某个早期版画插图——比如元代建安虞氏刊本《全相三国志平话》中的“三战吕布”(见图24)的影响。唯一可以肯定的是,各年画产区之间存在交流,而这些交流又促进了彼此的繁荣和发展。

图22 《双凤奇缘前本》局部李广征番李陵战庆真

图23 桃花坞年画《墨浪子全本西厢记》局部

图24 《全相三国志平话》插图 三战吕布

五、结 语

在漳州木版年画中,连环画、灯画、纸扎画和功德纸年画都或多或少地含有戏曲图像,题材包括符合年节气氛的吉庆戏曲、曲折离奇的历史传奇与缠绵悱恻的爱情故事,热闹激烈的武戏也一直颇受欢迎。戏曲年画的画面构成主要有一字式、分段式、对称式和环式,创作者往往会根据图像的内容和形状灵活地调整布局。作为戏曲文化与年画艺术的交集,漳州木版年画中的戏曲图像继承了传统书籍木刻插图的表现手法,吸收了戏曲表演与舞台美术的某些特点,在与其他地区木刻版画艺术的交流中形成了独到的艺术风格。