电导法测定表面活性剂临界胶束浓度实验教学的思考

2020-05-22刘太宏

刘太宏

(陕西师范大学化学化工学院 西安 710119)

一、简介

表面活性物质的物理化学性质如表面张力、电导率、渗透压、浊度、光学性质、增溶作用等随着胶束的形成而发生突变,通常认为突变发生时所对应的最低浓度即为临界胶束浓度(Critical Micelle Concentration,CMC)。根据表面活性剂性质差别,形成的胶束可以为球形、棒状、六角棒状或层状,并且不同浓度条件下胶束可以发生形状转变,胶束聚集数也相应呈阶段性增加。CMC作为表面活性剂活性的一种重要度量和指标,值越小则表明这种表面活性剂形成胶束所需的浓度越低,达到表面饱和吸附的浓度越低。另外,表面活性剂浓度只有稍高于CMC时才能发挥作用。目前,已经报道的测定表面活性剂CMC的方法主要有电导法、荧光法、表面张力法、紫外分光光度法等,其中电导法因取样少、操作简单、数据相对准确等特点成为测定CMC的常用方法之一,仅适用于离子型表面活性剂。作为高等院校化学化工类专业本科生物理化学实验课程的基本实验教学项目之一,电导法测定表面活性剂临界胶束浓度实验旨在要求学生了解表面活性剂的特性、胶束的形成原理和掌握电导率仪的使用方法。

大家普遍认为,离子型表面活性剂在稀溶液中能电离成阴离子和阳离子,性质与正常的强电解质溶液类似,溶液的电导率随浓度的上升而线性增大。当形成胶束后,继续增大表面活性剂浓度,电导率的增大幅度显著减小,在浓度-电导率关系图上变现为前后斜率的变化,二者直线的焦点所对应的浓度即为表面活性剂CMC。从上述实验原理分析可知,电导率-浓度关系曲线是测定CMC值最简单和最直接的方法,能否精确测定水溶性表面活性剂溶液的电导率,是本实验是否成功的关键所在。具体实验操作中,考虑到在一定的温度范围内,环境温度不稳定不利于离子型表面活性剂分子聚集成胶束,胶束的稳定性减小导致其CMC值测定不精确,因此恒温水浴是必备实验设备之一。另外,水中若存在少量无机盐杂质或有机溶剂可使疏水基溶解度增加,导致CMC值增加,降低测定灵敏度,因此,配制溶液时应该采用电导水或者超纯水。研究对象上,十二烷基硫酸钠(SDS)是一类经典的阴离子型表面活性剂,物理化学实验教学中电导法测定表面活性物质的临界胶束浓度实验多采用SDS作为研究对象,其在不同温度下的CMC参考值如表1所示。

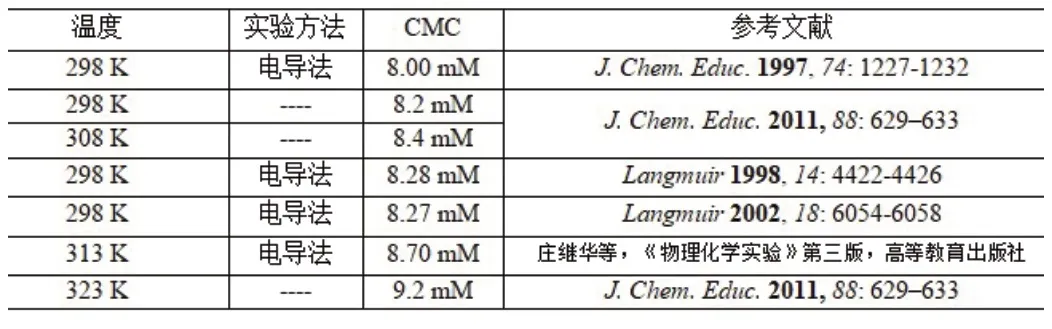

表1 不同温度下SDS的CMC参考值

二、实验操作分析

(一)电导率测定内容

在比色管中用超纯水配制不同浓度的SDS储备溶液(0~20.0mM),随后放入到25ºC恒温槽中保持恒温15分钟,用DDS-11A数字式电导率仪配以DJS-1A型铂黑电极分别测定各表面活性剂水溶液的电导率,测定顺序从稀浓度到浓溶液分别测定,每次测定至少读数三次,取平均值。根据曲线的转折点确定临界胶束浓度。由转折点前后直线的斜率比值可以求算胶束反离子解离度或胶束反离子结合度。

(二)数据分析

大量实验表明,试剂及仪器操作等方面的因素对测定结果有一定的影响,主要有以下几个方面:1.在比色管中配置SDS溶液过程中产生一定量泡沫,导致准确定容困难,每个学生的判定标准不同,导致数据误差;2.每测定一个样品后都需要润洗电极,并用滤纸吸干电极上的水,否则会对样品浓度产生影响;3.在电导率-浓度关系图中,转折点不明显,学生不易准确找出CMC测定值。一组实验数据示例如表2所示,分别用电导率k~浓度c以及摩尔电导率Λm~c1/2作图,结果示于图1。

表2 一组十二烷基硫酸钠SDS的电导率测试数据(25ºC)

图1 电导率k~浓度c以及Λm~c1/2关系图

从图1可以明显看出,溶液的电导率随着表面活性剂浓度的升高而线性增大,这是由于随浓度升高自由的表面活性剂离子增加,曲线在某一浓度出现转折点。这一变化说明溶液中分子发生聚集或者表面活性离子形成胶束,转折点之后电导率升高幅度降低,表明一部分反离子被吸附到胶束界面,溶液中自由的反离子增加的速率亦降低。

(三)问题讨论

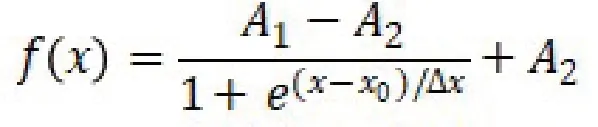

尽管可以从图1中电导率~浓度c以及摩尔电导率Λm~c1/2关系得到CMC值分别为8.28mM和8.39mM,与文献报道值基本保证一致。另外,可利用转折点前后的斜率比值(k2/k1)来简单表征胶束解离度值约为0.53。但关键问题是,两类数据图的拐点均不明显,学生依葫芦画瓢,得不到预期的教学效果,更没有起到培养学生自主学习和严谨的科学探究能力的作用。首先,理论上电导率与浓度关系变化被假设为两条相交的直线,忽略了胶束形成的过渡区。同时,在表面活性剂浓度大于CMC时,其电导率与浓度并不形成非常严格的线性关系,从而导致数据结果的好坏严重依赖于处理经验和已知数据的参考,环境因素或人为操作失误都将导致实验结果不合理或者数据拟合结果不正常。具体来说,依据科尔劳奇(Kohlrausch)经验公式的摩尔电导率Λm~c1/2关系图只适用于浓度极稀时,二者才能成线性关系,而浓度通常在1.0mM以下。另外,理论上CMC值是一个临界胶束浓度的范围,在该浓度前后溶液电导性质有很大变化,但在稍高浓度时,电导率与浓度的关系曲线的线性关系就有所减弱,这也是导致CMC值的难判定的原因。其次,在数据处理策略上,Manabe等曾经用电导率与SDS浓度的一阶导数关系图来相对准确求得CMC值[1]。Sugihara等进一步用电导率与SDS浓度的平方根之间的一阶导数关系求得离子型表面活性剂的CMC值,缩小了数据变化范围。García-Mateos等利用高斯二阶导数处理电导率与浓度的非线性关系,转折点更加清晰,实验结果更加准确可靠[2]。福州大学的赵剑曦教授做了大量的工作和深入讨论。鉴于上述讨论,本文拟推荐采用玻尔兹曼Sigmoid导数函数关系来处理实验数据,基本函数关系式为:

其中A1和A2分别表面活性剂SDS的浓度变化渐进值,为浓度变化的范围,代表电导率转变对应的中心点即是表面活性剂浓度CMC,新数据处理策略所得结果示于图2,可知该实验条件下SDS的CMC值约为8.26mM,相比于上一种数据处理方法,结果处理过程显得更加科学合理。

图2 基于玻尔兹曼Sigmoid函数处理电导率~浓度c关系数据图

低温条件下,表面活性剂CMC值随温度的升高呈减小趋势。在经历某温度下对应的最小值之后,CMC值会随着温度的升高又呈现逐渐增大的规律,呈现U型变化曲线。原理上温度升高主要有两方面的影响:1.温度升高破坏了疏水基团周围的水分子结构,不利于疏水基团之间疏水相互作用,使得胶束要在较高的样品浓度下才能产生,CMC值增大;2.高温有利于离子型表面活性剂离子头基的脱水,从而增强表面活性剂的疏水性,有利于胶束化作用的进行。临界胶束浓度CMC值的增大或减小,取决于上述两种因素哪种占据主导。普遍认为,CMC的质量分数形式随温度的变化一般符合以下多项式:

我们还知道,胶束化过程是一个自发过程,其吉布斯自由能变值为负值(),形成的胶束溶液体系是热力学稳定系统。其胶束化过程中混乱度增加,意味着“冰山结构”被瓦解,熵值为正值(),水分子趋向无序状态。其随温度的升高呈现降低的趋势,这是由于温度升高会导致在疏水碳链周围的有序水分子数目减少,因此胶束化过程的熵变降低,表面活性剂水溶液中的胶束化过程存在“熵-焓补偿现象”。因此,可增加学生在不同温度下CMC的实验操作,供学生自由探索。通过学生实验得到不同温度下的CMC,从而导出热力学函数的变化关系,加深其对表面活性物质CMC测定及影响因素深刻和全面的了解。

三、结束语

作为表征表面活性剂组装能力的重要理化参数,临界胶束浓度CMC对理解其性能至关重要。本文首先讨论了电导法测定十二烷基硫酸钠临界胶束浓度(CMC)实验教学过程中的环境因素和实验操作等因素影响,采用玻尔兹曼Sigmoid导数函数关系来处理后期实验数据,使得实验结果更加准确可靠,不仅使理论知识更为直观,同时能够对学生实践技能以及分析解决问题的能力进行强化,同时提高学生分析解决问题的综合能力。再者,适度增加不同温度下CMC的测定以及热力学函数的关系计算,鼓励学生学习新知识,帮助学生实现理论到是实践的转换,加深物理化学理论知识的理解,进一步培养学生的创新思维和动手能力,实现物理化学教学的终极目标。同时,在实验教学过程中,教师要因势利导,充分利用实验教学契机、将书本内容和实验教学相结合,勇于提出自己的见解和建议,培养独立思考、勇于创新的精神。