退隐与回归:莎士比亚四大喜剧的路线认知图示探究

2020-05-22郭方云

郭方云

(西南大学 外国语学院,重庆.00715)

0 引言

在论及《仲夏夜之梦》空间位移的能指寓意时,20世纪西方著名的文论家诺思洛普·弗莱发现其戏剧动作开始于日常社会生活,接着移向伪装、想象和形而上的“绿色世界”(green world),最后回归现实世界之中 (Frye,1949: 68)。弗莱的莎剧研究无疑具有开创意义,但仍缺乏坚实的认知理论支撑,也未能从根本上改变现当代英美文学研究的传统观念,被置于言语动作统领之下的戏剧空间往往沦为无足轻重的舞台背景。但考证发现,从发端以来戏剧这种源起于古希腊狄俄尼索斯神庙广场宗教典仪的艺术形式就未曾忽略场景切换的必要性。在亚里士多德那里,尽管戏剧“必须摹仿一个单一而完整的行动”,但其模仿的场址可以在某个区域内流动,戏剧家也可以像索福克勒斯一样“使用画景”或者“戏景”(Opsis) 来强化怜悯等情感功效 (1996: 10-105)。经过古罗马和中世纪历史长河的缓慢沉淀后,逍遥学派的戏剧空间规约在十六七世纪的欧洲戏剧界演变成理性模仿论主宰的“三一律”,由此成就了意大利理论家基拉尔底·钦提奥和法国戏剧家布瓦洛的古典主义原则,但西德尼非常强调作家超越自然模仿论的创造力,西班牙剧作家罗伯·德·维伽和加尔台隆也成功对欧洲传统的艺术刚性时空进行解构,戏剧空间的流动演绎逐渐拥有了合法的理论和实践依据 (西德尼,1984: 56-65)。西方戏剧逐渐依靠言语动作和空间的层性叠加创造出特殊的空间语法,并从相关客体关系的心理分析中揣摩出戏剧表演的“互补词汇”,即自我镜像和客观现实的相互作用 (Tuner,2004: 373)。

虽然亚里士多德、弗莱和当代美国学者凯西·特纳都曾注意到戏剧空间的心理功效,但莎士比亚四大喜剧的心理空间程式及其流体寓意仍亟待探索,而当代认知地图的路线知识 (route knowledge) 研究可以弥补这一缺憾(1)需要指出的是,在英美学界过去20年空间知识的获取及表征研究中,“地标—路线—概观”模型 (即Landmark、Route和Survey,简称LRS) 非常流行。该模型认为地标、路线和概观三种空间知识是人类获取环境空间信息的三个阶段。首先,为了获取系统的环境空间特征,人类需要获取几个标志性的地理位置信息。其次,依据这些空间节点和标识衍生出特定的过程性路线知识,它们由一套描绘地貌的路线组成,据此人类可以到达特定的目的地。最后这些地标、节点和路线会形成概观知识地图,显示空间环境中的物体方位和相对关系 (Thorndyke et al., 1982: 569-580)。本文主要聚焦戏剧文本空间的流动性议题,因而重点论及了与之关系密切的路线图示。。美国当代著名心理学家马克·约翰逊发现,“我们的生活充满了连接空间世界的线路,人类可以给线路添加方向性,因为他们需要沿着路线运动”。不仅如此,路线位移本身也隐含着一个线性时间预设:“线路可以隐射时间维度,主体在某一时间(T1)从A点(起点)开始向B点(目标)移动,通过这种方式就可以把时间线条投射到线路图上……这样空间化的线性时间就生成了我们理解时间的方式。”(1987:114-119)另一位美国心理学家P. N. 约翰逊-莱尔德的研究则表明,行为主体沿某一路径穿行于环境时形成的空间感知被称为路线知识,但身临其境并非空间信息获取的唯一方式,和研习地图一样,文本阅读和戏剧观演同样能形成知识地图,读者也可以使用“语言代理”来输入空间信息,进而创造出认知图示并获得相应的情感体验 (Johnson-Laird, 1983:12),该成果为莎剧的路线认知研究提供了理论依据。

空间意识的线性流动也成就了《奥德赛》《神曲》和《坎特伯雷故事集》等西方文学作品的经典旅行主题,借此相关作家不仅探索了文学认知和空间表征的方式变异,同时叩问创作主体和外在世界的复杂关系。文艺复兴时期还存在另一种独特的旅行方式——在地图上进行虚拟的时空旅行。意大利著名诗人罗多维科·阿里奥斯托就是其中代表,他写道:“我甚至不用付费就可以和托勒密一起探索世界各个角落,无论它们处于和平或战争时期;当电闪雷鸣时我甚至不用祷告就能在海上穿行,并安全登上地图[港湾]而非船舶。”(Woodward,2007:450)由此可见,地图不仅激发了阿里奥斯托等文艺复兴欧洲文学家的空间想象力,也使得他们足不出户就能在内在关联的“人生地图”中自由穿行,从而建构了一种空间流动的特殊文学风尚。

当然,路线认知也是莎士比亚戏剧空间不可分割的组成部分,比如《威尼斯商人》中的绅士萨莱尼奥曾想象,如果他像安东尼奥一样有“一笔买卖在外洋”,就会费尽心思去挂念它,并“在地图上查看港口码头及航行路线的名字”(2)莎士比亚,《莎士比亚全集》(6卷本,第2卷),朱生豪,等译,北京:人民文学出版社,1994年,第1幕第1场,第5-6页。后文的莎剧引文皆出自该译本,将随文在括号内标出幕、场和引文页码,其他莎剧则在此基础上添加剧名和卷数,不再另注。。其意义在于,通往财富的臆想路线已经具有显著的心理属性,并在现实地图和认知图示之间建立起隐喻的概念通道。不仅如此,喜剧本身也可以利用其特有的狂欢化优势打破亚里士多德整齐划一的宏大叙事以及文艺复兴时期戏剧空间教条的窠臼,在空间意识的流体中凸显莎翁对精神游历的浪漫沉思。鉴于此,本研究首先以《仲夏夜之梦》为例,探讨单部莎士比亚喜剧的路线认知策略,再以此为基础扩展至其他三部莎翁喜剧,管窥其认知空间全貌,促进英美文学空间研究的发展。

1 《仲夏夜之梦》的路线认知图示

该如何进行莎士比亚喜剧路线地图的认知操作呢?研究者首先需要顺应作品的场景切换,记录下空间单位的坐标和时长,并确定一个基本空间的方位,即焦点空间,再利用自我意识的绵延将空间位置带动起来,跟着戏剧本身的言语节奏一起进行线性位移,直至下一个空间节点的出现。在动作常规的推动下,此时的焦点空间会随视角和言语动作变换,并陆续映射到研究者的空间意识系统中,与大脑贮存的已有认知模型对接,同时研究者依据空间经验会将各个空间节点连接起来,像一部精密的针孔打印机一样,以基本空间为参照点,按照空间结构的逻辑顺序依次记录下戏剧空间的运行方向和轨迹,输出隐藏在剧本底层的概念图示,并辅以恰当的艺术修辞方式,对目标文本和空间隐喻进行深层次的解读和评判。

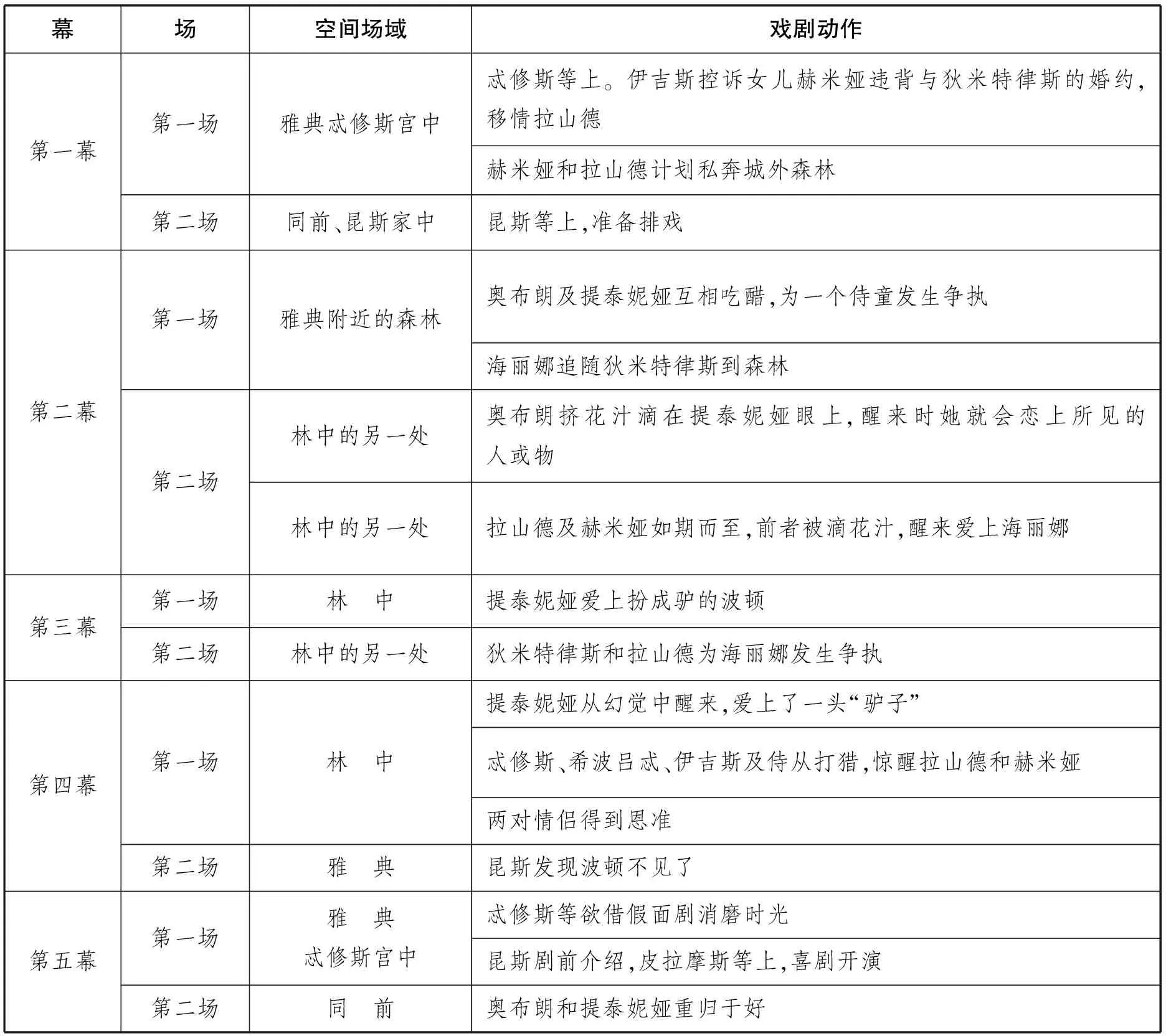

具体到《仲夏夜之梦》,鉴于其戏剧情节框架中的每一幕都明确标识出戏剧动作发生的场域,所以研究者可以按照这一空间线索进行自上而下的心理构图,以建立马克·约翰逊眼中的概念化的“类属联结”(genetic connection),即我们所理解的“认知连接”和官能模式中的空间生成策略 (Johnson, 1987: 114-119)。为此研究者需要将《仲夏夜之梦》的空间场域和主体行为等戏剧要素列表如下:

幕场空间场域戏剧动作第一幕第一场雅典忒修斯宫中第二场同前、昆斯家中忒修斯等上。伊吉斯控诉女儿赫米娅违背与狄米特律斯的婚约,移情拉山德赫米娅和拉山德计划私奔城外森林昆斯等上,准备排戏第二幕第一场第二场雅典附近的森林林中的另一处林中的另一处 奥布朗及提泰妮娅互相吃醋,为一个侍童发生争执海丽娜追随狄米特律斯到森林 奥布朗挤花汁滴在提泰妮娅眼上,醒来时她就会恋上所见的人或物 拉山德及赫米娅如期而至,前者被滴花汁,醒来爱上海丽娜第三幕第一场林 中提泰妮娅爱上扮成驴的波顿第二场林中的另一处狄米特律斯和拉山德为海丽娜发生争执第四幕第一场林 中第二场雅 典 提泰妮娅从幻觉中醒来,爱上了一头“驴子”忒修斯、希波吕忒、伊吉斯及侍从打猎,惊醒拉山德和赫米娅两对情侣得到恩准昆斯发现波顿不见了第五幕第一场雅 典忒修斯宫中第二场同 前忒修斯等欲借假面剧消磨时光昆斯剧前介绍,皮拉摩斯等上,喜剧开演奥布朗和提泰妮娅重归于好

以上图表再现了《仲夏夜之梦》的主体空间构架,但仍不是该剧最终的空间认知模型,我们还需要对信息进行适当的简化和修正,原因在于,意象图式是“认知操作中我们使用的一种极为粗略的意象”,“我们很多最重要和分布最广的意象图式隐藏于我们的空间意识之中,包括意象图式的垂直性、从源头到目标的路线、向前位移和一个容器……。当我们理解一种场景,我们自然会利用这些基本的意象图式去构建它”(Turner,1992:728)。为此我们将《仲夏夜之梦》的空间场域列成线性序列,相同类属的场址则用括号归为一类,并标明场次总和以便比较,具体如下:“雅典”(忒修斯宫中、昆斯家中,共1幕2场)→“附近的森林”(林中、林中的另一处,共3幕5场)→“雅典”(忒修斯宫中、同前,共1幕2场)。鉴于昆斯只是为忒修斯公爵排剧消遣的配角,而仙王仙后的情感经历也是其他两对情侣的陪衬,所以我们在建构《仲夏夜之梦》空间主干结构时可以将其省略,但保留赫米娅等四人的情节主线及其空间线路。

基于以上分析,《仲夏夜之梦》的空间运行轨迹可以概括为“雅典公爵府”→“附近森林”→“雅典公爵府”。但如果研究者把剧本的空间认知操作简单等同于空间场景的列表和概括的话,就没能达到文学路线认知地图的语用目的,空间位移形成的动态路线认知地图原理及其意义解读才是关键所在。如其所知,读者的路线认知地图建构行为在艺术体验之前就已经开始了,其人生阅历和集体无意识所带来的空间经验以空间草图的形式贮存在大脑中,为此奠定了基础。当空间信息通过阅读行为或戏剧观演等方式输入读者大脑后,读者的潜在意象图示在被激活的同时与引入的空间结构汇合,经过复杂的跨空间的映射、协商和修正后,赋予认知主体以连贯结构的知觉轮廓,并在特定的文本环境和认知条件下转化为动感十足的心理意象和戏剧图示的生成机制。

具体到《仲夏夜之梦》,原本静态的“雅典公爵府”和“附近森林”等戏剧场址由于意识的嵌入而呈现线性流动——空间意识的流体从雅典公爵府开始涌动,随着事件的发展奔向城邦附近仙人出没的森林,并在此循环反复,达到戏剧的高潮,形成浓墨重彩的绿色空间想象。最后随着戏剧张力的消解,主体各方回归起点,形成一条动感十足的场址往返运动轨迹,也从空间诗学的角度证明美国行为主义学家E. C. 托尔曼“认知地图”学说的普适性:读者的“中枢神经系统不是一部完整的交换机,它更像一间地图总控室,输入进来的刺激物不会产生点对点的反射,而是由中控系统整合成一幅临时的环境认知地图,以显示节点、路径和环境关系”(Johnson,2008:3-4)。

当然,探讨文学路线认知地图的勾勒方法和形成规律并非本研究的唯一目的,心理空间运行模式凸显的文学寓意同样不可忽略。在《仲夏夜之梦》中,现实生活中为情所困的两对年轻恋人奔向世外桃源般的森林仙境,在童话般的氛围中喜结连理,此后在喜悦的烘托中回归现实世界,从而在现实和虚构世界之间建立起了内在关联,并通过场景的不停转换来辩证地定义彼此的关系。换言之,这种牧歌般的浪漫传奇常常反映了主人翁两个不同世界的经历,“他进入想象之邦,在田园诗般的内在世界中体验到爱和理性的内省,最后在自我和谐的心理氛围中回到外部世界”(Davis, 1969: 61-62),由此成为文艺复兴时期欧洲文学空间退隐与回归模式的有机组成部分。

简言之,《仲夏夜之梦》的空间路线图反映了莎士比亚喜剧的世界诗化意图:退隐行为将天真无邪、和谐圆满的内在渴望从外部世界的偏见和争执中分离出来,为饱受世俗观念煎熬的灵魂找到了一条通向内心乐园的想象性出路。黑格尔从哲学角度对此进行了阐释,在他看来,退隐帮助人类在整体性的消解和人性的追问之间找到了共同点。从某种意义上说,身与心的争执是必要的,“精神与自然……被分割开来,此时精神不仅包含纯属个人偏好的意识流体,也归附于自我实现。反过来生命的艰难处境压制了心灵的自由,但精神有特殊手段进行调和”(Hegel, 1975: 43-44)。从这种意义上说,《仲夏夜之梦》中的绿色仙境就是身心矛盾消解的理想之地,此时的路线认知地图不仅仅是空间场址的位移,也是文艺复兴时期在现实与理想、传统与革新、古典与(早期)现代、身体与心灵之间奔走不息的人文主义者复杂心路历程的写照,其意义非同寻常。

2 莎士比亚四大喜剧的路线认知图示

《仲夏夜之梦》的“公爵府—绿色森林”图示极佳诠释了该剧的路线空间特征,我们是否可以将其扩展至莎翁其他三大喜剧的认知图示探究呢?前文所及的马克·约翰逊的意象图式 (image schema) 给出了答案。在约翰逊那里,意象图式是“一种重复出现的动态模式,它赋予我们经验以连贯的知觉互动和运动程式”。换言之,意象图式是贮存在人类大脑中的基本模式,在特定的认知条件下可以具化为物质世界或人类身体的空间意象,其中带有方向性的路线认知图示起着举足轻重的导向标作用 (1969: xiv)。这种心理空间的连续性特质也得到其他研究成果的证明。从表面上看,空间是“纯一”的,空间的各物构成一个无连续性的群体。“我们的意识首先能保持它们的独立性。然后把它们在彼此关系上加以外化,从而把它们并置起来。”但人的意识可以相互渗透,“不知不觉把自己组成一个整体,并通过这个联系过程把过去跟现在连在一起”(柏格森,2002:81)。换言之,“意识的绵延不但带动了已有空间的位移,而且将更多的空间场景镶嵌进来,并使它们不断变换,最终形成一种奇异的空间效果——在具有放映机功效的主体意识的带动下,原本静止的胶卷式空间画面不断呈现在高速运转的意识屏幕上,并以1/24秒的速度向前推进,形成了一股强大的空间流体”(郭方云,2008:67-68),从而完成了文学空间诗学的线性建构。

根据上述阐释,我们可以按照《仲夏夜之梦》的认知操作流程来探究莎士比亚其它经典喜剧的场址运动路线。《威尼斯商人》的空间主要在“威尼斯”和“鲍西亚宅”之间来回穿行,《皆大欢喜》的两个运动轴心为“公爵府”和“亚登森林”,《第十二夜》的路线图两端由“公爵府”和“奥丽维娅住所”组成。为了使研究主题更加鲜明,我们还需要依据绿色意象场次的数目对莎翁四大喜剧进行重排。统计显示,《皆大欢喜》22场戏中有16场在森林举行,两场在公爵府的庭院或草地上演,其田园色彩最为突出。位居其次的是《仲夏夜之梦》,12场戏中雅典和森林平分秋色,各占六场。《第十二夜》次之,五幕18场的剧情中有四场在花园举行,但有五场戏在女性香闺展开。《威尼斯商人》的绿色意象看起来最不典型,全剧五幕20场戏只有二场在花园或林荫道进行,却有六场戏在鲍西亚住宅上演。

以上排列凸显了莎士比亚四大喜剧的某些空间特征,问题在于,《第十二夜》和《威尼斯商人》中女性主导的空间模式是否意味着这两部莎剧偏离了绿色艺术世界的空间常规呢?答案是否定的。众所周知,古希腊神话中的盖亚乃大地之母,其居住地当然与绿色关系紧密,由此构建了女性自然的雏形隐喻。(世界)地图则是地球的概念隐喻和平面表征,从而建立起地图与女性的关联逻辑。当然,从文艺复兴流行的墨卡托和奥特柳丝等著名地图学家的地图模式中我们也不难发现女性与地图的不解之缘,莎翁也多次在《错误的喜剧》(比如露丝身体隐喻的世界图示)等作品中展示女性身体地图的二重性。而且莎翁喜剧中女性香闺散发出的奥利维亚式的真情和鲍西亚式的睿智对文艺复兴时期的英国男性有着巨大的吸引力。此时女性寓所不仅是自身的起居之地,也是男性摆脱社会压力的避风港湾,其心理抚慰的功效与森林和花园相似,所以并没有违背喜剧乐园的图示本质。

从另一角度看,与莎士比亚四大喜剧相关的“绿色世界”成为退隐的空间隐喻并非空穴来风。作为世外桃源的代名词,由森林和花园等构成的人间天堂与伊甸园有着千丝万缕的联系,园中鲜花和长有智慧果的树木就是很好的说明——在阿尔布莱希特·丢勒等文艺复兴时期欧洲艺术家的笔下,亚当和夏娃置身于茂密的森林里,乐园里的各种动物尽管偶有争执,最后却能和谐相处、相安无事。这种宁静的场面让信徒们相信,他们可以在一个受到神恩庇佑的祥和环境中缓慢走向永生 (Waith,1985:67)。显然,《仲夏夜之梦》中仙人出没的雅典森林和《皆大欢喜》中世外桃源般的亚登森林是当时流行的伊甸园绿色空间原型的戏剧变体。其结果在于,世俗的烦忧使得男女主人翁不约而同地退向森林乐园,天堂般的绿色世界也因此成为莎翁喜剧人物心灵绝佳的栖息之地。

什么样的空间意象才是莎士比亚四大喜剧的典型代表呢?答案看似显而易见,但这种主观的心理印象同样需要统计学支撑。数据显示,莎翁四大喜剧共72场戏中,由森林(22场)、花园(六场)、林荫路(一场)和草地(一场)构成的绿色世界场景多达30场,占41.67%,是第二大场次街道(14场,占19.44%)的2.14倍。如果我们把淑女香闺也算入田园意象的话,其总数共计41场,占总比的56.94%,是第二大场次街道的2.93倍。这种占绝对优势地位的绿色意象具有举足轻重的空间导向作用:尽管读者一般不会如此精确地计算出莎翁四大喜剧中绿色意象场次的多少,但通过一次次类似的空间刺激和强化,读者头脑中形成的乐园认知地图会越来越清晰、强烈。一方面,不断涌入的重复意象会加大主体心理奔向世外桃源的运动趋势,即便剧情已经转向外在世界,但这种强大的惯性意识依然会使读者偏离正常的现实轨道。另一方面,相似场域的重复涌入反而减缓了心理地图运动的速度,这与高速转动的车轮反而看起来很慢的情形相似。毫无疑问,这种快速运动的心理效应加重了莎士比亚喜剧浪漫的出世情怀,使得心理地图的入世起点被极度淡化甚至消隐,在整个莎士比亚喜剧的心理路线图中占有绝对的优势地位。

值得注意的是,虽然退隐-回归是莎士比亚四大喜剧的空间典型模式,但各部喜剧的具体表现却不尽相同。《皆大欢喜》的主旋律是退隐,其场址启程于奥列弗的花园和公爵门前草地,随后戏剧焦点一直在公爵府第和亚登森林之间徘徊,反复振荡三次后稳定下来,但并未像其他三部剧一样回归现实世界,而是停留在了绿色森林——最后11场(全剧共22场)连续在森林上演。这说明该剧的意识主体弗雷德里克公爵依然对绿色世界心向往之,厌倦了俗世烦忧的他在修道士的指点下看破红尘,意欲“抛弃富贵的宫廷”“潜心修道”(第2卷,5.4.198-199),最终形成美国心理学家罗杰·道恩斯和大卫·斯蒂认知符号的空间固化,即“空间结构、实体和关系的认知内化和内在表征”(Beirne, 2007: 6),由此将《皆大欢喜》的生态意识前景化。

相对于《皆大欢喜》显著的绿色意象,《第十二夜》和《威尼斯商人》的隐退意图弱化很多。其中《第十二夜》花园场址的比例为22.22%,而在《威尼斯商人》5幕22场戏中,花园(1场)和林荫道(1场)只占总数的9.99%,但两部剧都有一个共同特点:场址在女性的香闺和其他空间多次往返(《第十二夜》往返六次,《威尼斯商人》中往返七次)。这种频繁的空间移位一方面将读者的兴趣维持在一个较高水平,另一方面也暗示剧烈的心理斗争或事物发展的曲折程度。以《威尼斯商人》为例,高度商业化的社会将所有人卷入其中,连身处闺室的鲍西亚也未能幸免。集财富、美貌和智慧为一身的她好比茫茫人海中的北极星,吸引了众多追求者的目光。选择金匣子的摩洛哥亲王和银匣子的阿拉贡亲王就是其中的代表,但他们的乘兴而来和败兴而归并非只是众多失意者的缩影,也暗示不掺任何杂质的情感获取是多么不易,在现实和理想之间奔波流浪便成为不可避免的俗世命运。但这种试图通过女性获得财富和满足生理欲望的贪念在鲍西亚面前根本行不通,巴萨尼奥的鲍西亚府第之旅则成为文艺复兴爱情成功的典范:英勇、纯洁、两情相悦。

莎士比亚喜剧的成功之处还在于,其退隐和回归的位移方向是一种动态的艺术空间组合。对于剧中男性而言,从势利嘈杂的社会空间到温馨的爱情巢穴是一次显性的隐退行为,对于深处香闺的女性而言则恰好相反。鲍西亚离开闺室来到威尼斯法庭不仅仅是物理空间的位移和心理地图的又一次延伸,同时也是文艺复兴时期少有的女性主义英雄行为。凭借自身超人的智慧和胆识,作为良知化身的她既伸张了正义,也惩罚了贪欲和邪恶,从而颠覆了传统喜剧退隐与回归的绿色文学主题。此时路线地图的差异化描绘与英国学者艾米莉·德扎克眼中的空间处理观念不谋而合——对空间的描述不仅依赖符号化的内存诸器的言语成分,还受到主体视角的影响 (Deyzac, 2006:217-243),从而赋予莎剧路线图示新的性别文化寓意。

可见,莎士比亚喜剧的认知图式构建都是相关概念、语言和想象综合作用的结果。其原因在于,“信息在某一层次上是形象性编码过程,在另一层次上则被概念加工”(Lloyd, 1982: 540)。但本研究中的认知图式信息来源于散乱在浩瀚的莎剧文本中的语意空间意象,同时通过研究意识各个层次的协作,因而更接近“双重编码理论”,同时也印证了美国心理空间之父E. 卡西尔的论断:人类思维不仅仅由原始感觉和直接经验组成,也由“将知觉组构成意象系统的、建设性的、活跃的理性所构建。”这些知觉意象组织具有空间的本质内涵,它们通过彼此之间的关系来定义自身的性质 (Cassirer,1957:152-153),从而有助于莎士比亚喜剧图示的探索和生成。

3 结语

总体而言,在莎士比亚四大喜剧的路线认知图示中空间运动的一端由代表现世的公爵府组成,另一端则是隐喻绿色世界的森林和女性闺房,两者之间的空间轮回再现了非常特殊的退隐—回归文学母题。同时这种戏剧文本的图示化原则同样适合莎士比亚的四大悲剧和三大传奇剧研究,其中四大悲剧中的“城堡—荒野—城堡”是喜剧路线模式“公爵府—森林—公爵府”的悲剧变体,而《辛白林》中的石窟、《冬天的故事》占主要地位的王宫、以及《暴风雨》中的洞穴则组成新的莎士比亚传奇剧的路线图——“洞穴—宫殿—洞穴”,其退隐的主题不言自明。而森林、荒原和洞穴又成为三大剧种的典型空间意象,这恰好又与莎士比亚创作的先后顺序基本吻合,从而形成了一个更为宏大的莎剧空间路线图示:绿色世界—荒原—洞穴。这既是创作的偶然,也是艺术的必然。它既是坎坷人生的缩影,也反映了西方文明历史悠久的放逐和救赎的宗教原型,其程式与弗莱眼中的圣经宏大叙事结构匹配——“我们可以把整个圣经看成是一部‘神圣喜剧’,它被包含在一个这样的U形故事结构之中:在《创世记》之初,人类失去了生命之树和生命之水,到《启示录》结尾处重新获得了它们”(Frye,1982:105-139),最终人类命运在原型的预表(type)和对范的表征(antitype)中融为一体。

当然,莎士比亚戏剧路线模型既凸显了文学家精神游历的认知属性,也与文艺复兴欧洲的时代精神相契合,彼德拉克就发现了足不出户却能满足尤利西斯式游历渴望的特殊方法。在《晚年信札》中他写道:“我决定不再靠坐船、骑马或步行到这些地方去长途旅行,而是借用一小幅地图、书籍和想象,以便在一小时内我就可以到达海边并多次随意返回”(Woodward, 2007: 450),这凸显了地图和文学的艺术想象本质。同时从另一角度证明,和其他间接经验一样空间信息可以通过文本的阅读行为来获取,此时语言表征的空间记忆类似于亲身的知觉体验,从而促使内在认知图式的推演和生成。

从更大的范围看,莎士比亚戏剧的路线认知地图也是空间意识连续作用的结果,这种连贯功能体现在西方两大经典的认知比喻中:“时间是一条线路;生命是一种旅途。”后者在犹太-基督教传统中屡见不鲜,“上帝是一位向导,相互交错的善与恶的道路贯穿生命始终”(Lakoff et al., 1989: 10)。但莎士比亚喜剧认知地图的信息源非常特殊。首先,它们以文本的形式存在,这种艺术信息的文学载体是一种常见的间接经验的来源。其次,戏剧的本质属性决定它们既是“剧”也是“戏”,因此隐含着一种重要的理论预设:文字需要通过言语动作和空间布景展现出来,这意味着戏剧的理想空间信息来源至少有文本、言语和演出场域三类。这样的细分是应该的,但涉及创作和表演两大领域,不是一篇论文能够涵盖。路线认知法为后续的莎剧研究和文学空间的心理地图学探索留下了充足的施展空间,具有相当广阔的应用前景。