从情境到语境:特朗普政府《贸易政策议程》的批评认知分析

2020-05-22刘文宇胡颖

刘文宇 胡颖

(大连理工大学 外国语学院,辽宁 大连.16024)

0 引言

批评话语分析研究话语、权利和意识形态三者间的互动关系,尤其关注权力滥用和权力不平等。20世纪90年代,以van Dijk为代表的学者认识到认知过程在意识形态表征和话语再生产过程中重要的中介作用(Wodak, 2006),提出了批评话语分析社会的认知研究路径,为日后批评认知语言学的兴起和发展奠定了基础。van Dijk(2001: 113)认为,话语通过社会认知影响社会结构,社会结构通过社会认知影响话语生产和消费。社会认知是个人或社会成员共享的知识、信仰、目标、规范、价值系统和意识形态等,心理模型是社会认知的重要表征形式。社会认知研究路径致力于语境(化)的理论化研究,将其定义为交际事件的动态话语表征,但由于缺乏详细描述,语境(化)在批评话语研究中仍显得过于抽象,难以把握。

近年,作为批评话语研究界最新的研究方向之一,批评认知语言学逐渐兴起 (沈继荣 等, 2016;Hart, 2017;张辉 等, 2019)。值得关注的是,以Fauconnier et al. (2002)的概念整合理论(Conceptual Integration Theory)、Chilton(2004)的话语空间理论(Discourse Space Theory)和Hart(2008)的时空价值分析模型(Temporal-Spatial-Axiological Analytic Model)为代表的认知语言学理论凭借可视化特点显著增强了认知对批评话语研究结果的解释力。

中美贸易是中美两国关系的重要支柱。近年来,尤其是在特朗普总统当选以来,中美贸易摩擦不断升温,并演变为中美贸易战争。《美国贸易政策议程》(TradePolicyAgenda)(以下简称《议程》)是美国最重要的官方权威贸易政策文件,涉及美国政府对外贸易政策的基本理念和年度工作重点。《议程》每年由美国政府负责贸易政策制订和执行的主要部门——美国贸易代表办公室(USTR),向国会提交。

本文以特朗普就职总统以来美国政府已发布的三份《议程》为研究语料,整合概念化过程中的语境模型理论和指称空间理论,从批评认知语言学的视角分析特朗普政府对华贸易政策的演变过程,探讨《议程》如何通过语境模型影响和操控社会认知,实现美国对华贸易政策合法化。

1 情境模型与语境模型

心理模型是社会认知的重要表征形式。情境模型与语境模型是心理模型的重要组成部分。情境模型的概念由心理学家Johnson-Laird(1983)最早提出,被定义为在短时记忆中通过语言加工构建出的情景心理表征(Zwaan, 1999)。van Dijk(1987)将该模型引入认知语言学并认为情境模型是人脑对即时输入话语的在线加工。即时输入话语的任意性和变化性在一方面决定了情境模型在本质上是语义的,其内容随输入话语的变化而变化;另一方面决定了情境模型在数量上是多产的,其模型数量随着话语的输入数量而变化,理论上,即时输入话语的数量越多,人脑在线加工出的情境模型数量就越多。van Dijk的情境模型具有相对稳定的范畴结构,主要包括场景(Scene)和片段(Episode)两大范畴,场景及其子范畴表征即时输入话语的时空因素,片段及其子范畴表征事件的结果和目的等因素。人脑接收即时输入的话语时,将话语的语义信息归属到情境模型下的各个范畴,即构建出情境模型。在交际过程中,语言使用者不断构建和更新情境模型。

情境模型的多产性和变化性决定了其被储存在人脑的短时记忆中。短时记忆经过累积和抽象化,形成了长时记忆(Zwaan, 1999)。在此心理学基础上,van Dijk(1987: 163)提出了基于长时记忆的语境模型。该模型主要包括背景、交际事件参与者和交际事件三大范畴(van Dijk, 2008: 76),三大范畴下又包含多个子范畴。语境模型的各个范畴均与当前交际事件的得体性相关。时间、环境、参与者身份、社会知识、交际事件行为等范畴均和参与者的目标范畴保持一致。其中,社会知识范畴被认为是一种认知装置,话语生产者利用该装置在生产话语时假设接收者的已知信息,决定哪些知识是已知的,哪些知识是需要推测的(van Dijk, 2015)。该装置也决定了话语接收者对当前交际事件的预设。因此语境模型在本质上是语用的,并保持相对稳定。作为一种心理模型,语境模型具备以自我为中心的特点,其中,交际事件参与者被区分为我者和他者,其主要的语用功能是“抑他扬我”,即实现积极的“我者”表征和消极的“他者”表征功能。需要指出的是,存储在短时记忆的情境模型通过累积和抽象化形成了存储在长时记忆的语境模型,为了实现二者转换的高效性,两个模型所涉及的范畴高度重合。在对情境模型进行累积抽象化时,语境模型中的社会知识范畴作为一种认知装置,以该语境模型的语用功能为标准,对情境模型中的大量语义信息进行筛选,决定什么样的语义信息可以被用于构建语境模型(van Dijk, 2015)。

综上所述,情境模型是为交际过程中的事件内容存在的,而语境模型则是为了交际事件本身。因此,情境模型具备更多的语义功能,语境模型具备更多的语用功能。不断更新的情境模型存储在短时记忆中,经过累积和抽象化形成了存储在长时记忆中的语境模型,后者更为稳定和笼统,因此更易被人脑在记忆中检索,这就涉及后文提出的概念化过程。现有研究多侧重话语结构与情境模型之间的联系,即语义层面分析,忽略了语境模型在语用认知层面的作用(Kim et al., 2015;Zwaan, 2016;Johansson et al., 2018),国内对语境模型的研究也多停留在综述介绍层面,关注语境概念和语境模型的社会学基础,缺少对其与情境模型关系的研究和实例分析(王梅, 2010;汪徽 等, 2014)。

2 概念化过程

文本(话语)的概念化过程由Hart(2008)提出,包括语篇、概念结构和社会结构三部分。语篇与社会结构的辩证关系由认知层面的概念结构连接(Hart, 2014: 163)。概念结构涉及不断更新的短时记忆和相对稳定的长时记忆。情境模型是存储在短时记忆的心理模型,语境模型是存储在长时记忆的心理模型,因此,两种记忆的相互转化依赖于两种模型。针对话语、情境模型、语境模型与社会结构的关系,Holland(2018: 34) 做了图示描述(图1)。

根据该概念化过程,话语、情境模型、语境模型与社会结构均为辩证关系(Hart, 2008: 124)。每一个部分对应不同的认知功能。话语的即时输入对应交际符号的互换;情境模型对应识解功能,即在短时记忆中在线加工即时输入的话语;语境模型对应回忆功能,即在长时记忆中离线加工经过累积筛选的情境信息;社会结构对应理解功能,即人对社会环境的定义有了新的认识。情境模型与语境模型在该概念化过程中充当了记忆间相互转化的工具,值得关注的是,语境模型的主要功能是在情境模型和社会结构间进行调节(van Dijk, 1997: 198-199, 2008: 59)。因此,语境模型是话语与社会结构间辩证关系的重要认知媒介,具有重要的研究意义。我们在下文中引入认知语言学中可视性强的指称空间理论尝试对语境模型进行深入研究。

图1 概念化过程(Holland, 2018: 34)

3 指称空间理论

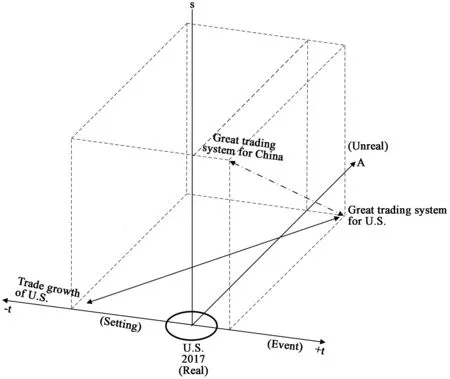

人们在处理任何话语时都会把其他实体“定位”到自己的“世界”中,以自己所处的时空位置为原点,结合自我对“真实”与“非真实”的情态感知及判断,将实体高度抽象地表征到话语空间中(Chilton, 2004: 57)。Chilton的这一观点奠定了话语空间理论的基础。指称空间是话语空间的衍生。指称空间被定义为由时间轴(Temporal Axis)、空间轴(Spatial Axis)与评估轴(Axiological Axis)构成的“简单的三维轴系”(Chilton, 2010: 193)。三条轴的交界中心为指称中心(图2)。空间轴(S轴)表示“与起点相对意义上的概念距离尺度”(Chilton, 2014: 31),时间轴(T轴)则具有双向性。时间轴上的位置以文本当前的时间点为参考点原点,负半轴表示过去,正半轴表示将来,距指称中心的距离表示时间的长度。评估轴(A轴)表示话语产生者对事件的评价、情感和态度,距指称中心较近的为可能性大的、正确的实体,距指称中心较远的为可能性小的、错误的实体。因此,指称中心代表话语生产者或受众在空间、时间与价值上的视角。指称空间理论近年来被广泛应用于批评认知分析领域,越来越多的学者(Cap, 2015; Filardo-Llamaset al., 2016; 张天伟, 2016;刘文宇 等, 2018; 颜冰 等, 2018; Ullmann, 2019)认识到该理论直观性强和空间效果好的特点。

图2 指称空间模型(Chilton, 2010)

4 语境-指称空间模型

我们提出将抽象的语境模型与直观的指称空间相结合的方法,借助后者直观性强的特点对抽象的认知过程可视化(见图3)。在语境-指称空间模型中,语境模型中的范畴被投射到由空间轴(S轴)、时间轴(T轴)与评估轴(A轴)构建的指称空间,背景(Setting)区域存在于由时间轴的负半轴、空间轴和评估轴构成的三维空间;事件(Event)区域存在于由时间轴的正半轴、空间轴和评估轴构成的三维空间。交际者在S轴上时,表示交际者(“我者”和“他者”)位于此时此地。其中,“他者”位于S轴上距指称中心较远位置,我者则位于较近位置。事件在评估轴上距离指称中心较近的位置是现实的,较远位置是非现实的。在概念化过程中,语境模型中的实体形成了相对稳定、固化的指称空间位置,通过社会认知影响社会结构。

语境模型中的交际事件参与者通过在该模型的背景区域和事件区域移动,在读者的心理空间上呈现不同的远近位置。被情境化的事件区域在心理空间上比被背景化的背景区域更贴近读者,背景区域的边缘位置在心理空间上距读者最远。

指称空间的静态空间定位特点使其更适用于表征相对稳定的话语实体和事件(Cap, 2017),难以体现话语实体的变化过程,而语境模型的范畴结构相对稳定,适用于投射到指称空间上。语境模型中的交际事件参与者通过在背景和事件区域移动,形成了不同的空间定位,体现了一定的变化过程。因此,语境模型与指称空间的结合在本质上是对语境模型的可视化,同时也是对指称空间理论的发展与完善,解决了该理论难以体现话语变化过程的问题。

图3 语境-指称空间模型

5 案例选取

本研究选取了特朗普政府执政以来连续三年所发布的《议程》为研究语料,它们分别为 2017、2018、2019年《议程》。如表1所示,从字符角度看,2017年《议程》提及中国的次数最少,2019年提及中国的次数最多。2017至2019年的三份《议程》,中国(China)在总词频中的排序有了显著跃升。

2017《议程》于2017年3月1日发布。由于正处于执政初期,特朗普政府并没有把中国列为《议程》中的重要对象。但自2018年开始,中国在总词频中的位置跃升到36位,2019年中国在总词频中的位置最为靠前,为第16位。2019《议程》中的涉华内容占比高达17.8%,比上年增长了大约70%。

表1 特朗普政府《贸易政策议程》涉华字符分布

6 《议程》分析

6.1 2017年《议程》的“涉华”语境-指称空间

图4 2017年《议程》的“涉华”语境-指称空间图

2017年《议程》的涉华内容较少,其语境模型的环境为近30年来美国对外贸易的衰退和中国的崛起。语境参与者为美国、中国与世界贸易组织(以下简称WTO)。

在2017年语境-指称空间图(见图4)中,中美的间接对立关系(Great trading system for U.S. vs. Great trading system for China)处于事件区域,且在时间轴上距指称中心较近位置。《议程》多次在情境中对比全球贸易体系和WTO对中美的差别对待。比如例(1)中对比了 “current global trading system”对中美双方的影响。经过对类似情境模型的累积叠加和抽象化,语境模型中“利于中国的全球贸易体系”处于A轴距指称中心较近和S轴距指称中心较远的位置,即现实部分的他者,而“利于美国的全球贸易体系”处于A轴距指称中心较远的位置和S轴距指称中心较近的位置,即非现实的我者,处于事件区域边缘。“利于中国的全球贸易体系”与“利于美国的全球贸易体系”的对比将矛盾直指对全球贸易体制拥有重要影响力的WTO。

2017年《议程》还使用多个情境描述昔日辉煌的美国对外贸易。以例(2)为例,“from 1984 to 2000, U.S. industrial production grew by almost 71 percent”。“昔日美国的贸易增长(Trade growth of U.S.)”在空间轴(S轴)距指称中心较近,表示我者,在评估轴(A轴)上靠近指称中心,表示现实,在时间轴上距指称中心较远,表示过去。因此昔日美国的贸易增长与今日利于美国的世界贸易体系在该语境-指称空间形成直接对比。

(1)At the same time, these figures indicate that whilethe current global trading system has been great for China, since the turn of the century it hasnot generated the same results for the United States.

(2)In the 16 years before China joined the WTO—from 1984 to 2000—U.S. industrial production grew by almost 71 percent.

(2017,TradePolicyAgenda)

由此可见,全球贸易体系的“不公平”现象被情境化,中美的对立关系以一种较为间接的形式呈现在更贴近读者的事件区域,给读者以危机感。而昔日的美国贸易成就被背景化,在读者内心形成落差,进而影响社会认知,提高民众对特朗普政府的支持和期待。究其原因,此时作为话语的生产者的特朗普政府,执政未稳,对华具体贸易政策尚未形成,但借助《议程》向美国民众在认知层面投射对美贸易“不公平”概念,左右读者对其支持率和信心,实现上任初期稳定民众心理和赢得信任的目的。

6.2 2018年《议程》的“涉华”语境-指称空间

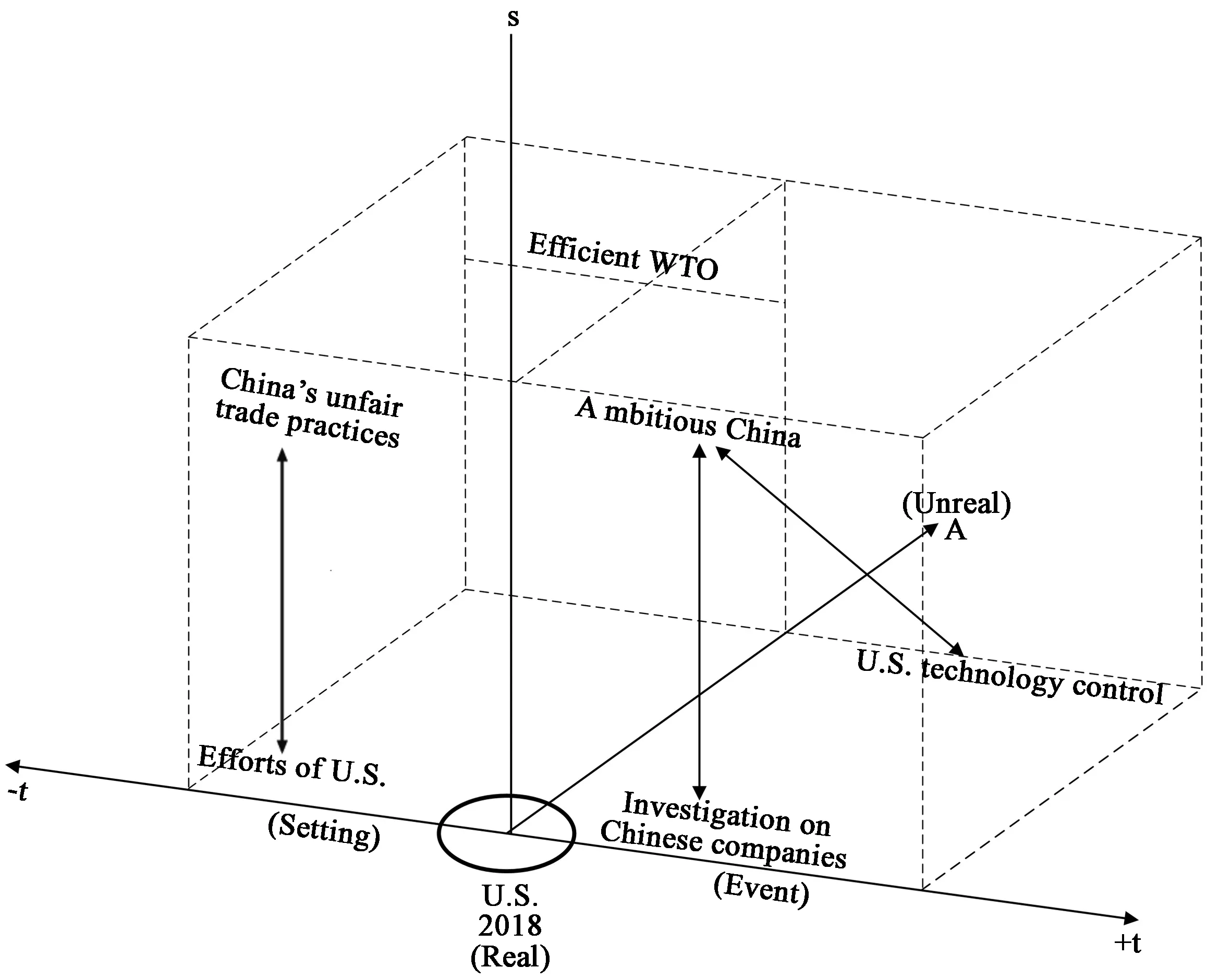

图5 2018年《议程》的“涉华”语境-指称空间图

2018年《议程》通过累积叠加多种情境模型,在读者的心理空间构建了一个以“不公正”的WTO及中美贸易对立关系为背景的语境模型。其语境模型的语境参与者为美国、中国与WTO。

2018年《议程》的语境-指称空间图(见图5),该语境模型的环境为近10年来中国的“不公平”贸易行为,美国对此的“正义”反击;参与者包括代表“我者”的美国,代表“他者”的中国和WTO。WTO在该语境模型中被置于背景区域中的边缘区域。2018年《议程》多次通过如例(3)中的 “unable to do”否定结构,对efficient WTO(图5)进行不同情境下的否定,将公平的市场竞争体系置于指称空间中背景区域的A轴远端,即非现实位置,最终达到将efficient WTO在背景区域被边缘化的效果。

在2018年《议程》语境-指称空间中,中美的直接对立关系不仅存在于语境模型的背景区域(efforts of U.S. vs. China’s unfair practice),比如例(4)中的过去的 “U.S. producers’ fight”,还存在于被情境化的事件区域(Ambitious China vs. U.S. technology control; Ambitious China vs. Investigation into Chinese companies)。比如例(5)中的 “Made in China 2025”被故意解读为中国企图“窃取”美国知识产权的战略。例(6)中的 “deprive U.S. companies of…”“undermine”将美国在贸易上的合法权益置于非现实位置,强调所谓“被掠夺的现实”,将矛盾直接指向中国。随着多个情境模型的累积叠加,美国被构建为一个“被掠夺”的我者形象。

最后,2018年《议程》把中国扭曲为一个从世界贸易组织体系中“攫取非法利益”的非市场经济体形象,不断在读者的心理空间构建如例 (7) (8)中所描述的 “China is moving away from market principles”情境,最终叠加成如例(9)中扮演 “distort market”的角色,在读者的心理空间构建具有“威胁性”的“Ambitious China”形象。

(3) …WTO isunable to managethe rise of countries—notably China —that pay lip service to the values of free trade but intentionally avoid, circumvent, or violate the commitments accompanying those values.

(4) In 2011 and 2013,U.S.producers successfully petitioned for antidumping duties, first against China.

(5) China’s strategy to become a leader in a number of industries,…reflected in China’s “Made in China 2025” industrial plan…

(6) China’s policies…deprive U.S. companies of the abilityto set market based terms in licensing and other technology related negotiations with Chinese companies and undermine U.S. companies’ control over their technology in China.

(7) Indeed, if anything, China has appeared to be movingfurther away from market principlesin recent years.

(8) … China, over 16 years after it joined the WTO, still hasnot transitioned to an economy that operates based on market economy principles.

(9) Furthermore, as the world’s second largest economy, China has anenormous capacity to distort markets worldwide.

(2018,TradePolicyAgenda)

以上分析显示,WTO被特朗普政府背景化和边缘化,该组织的作用在认知空间被最小化和否定化。中美之间直接的贸易对立关系被置于背景区域和事件区域,并且是整个指称空间最突出的部分,在认知上给读者造成紧张感和威胁感。在多种情境模型的累积叠加下,作为“我者”的美国在语境模型中被构建成“被掠夺”的形象,而作为“他者”的中国被扭曲为负面的“从事不公平贸易”的形象。究其原因,美国政府在为其对华贸易霸凌行为寻找借口,打压中国完全符合世界贸易规则的对美正常出口。

6.3 2019年《议程》的“涉华”语境-指称空间

图6 2019年《议程》的“涉华”语境-指称空间图

2019年《议程》中的语境模型的环境为近三年来中国“扰乱” 全球市场的贸易活动。语境参与者为美国、中国与WTO。

2019年《议程》所构建出的语境模型,以边缘化的WTO、“负面”形象的中国及“有缺陷的”世界贸易体系为背景。首先, WTO在情境模型中被多次否定化,多使用过去时和现在时表述,如例(10)(11)中的 “unaccountable”“not well-equipped”的形象。当这种否定形式被投射到语境—指称空间(见图6),“accountable WTO”被置于A轴上远端的非现实位置,在S轴上被置于远端的“他者”位置,位于背景区域。其次,在涉及该背景区域构建的多个情境模型中,鲜有美国对所谓“贸易不公”的反抗情境,多为对中国形象的扭曲,如例(11)(12)(13)中构建的 “non-market economy”“theft”“engaged in unfair and market-distorting trading practices”和“used unfair practices”形象。这种被扭曲的中国形象在2019年《议程》语境-指称空间中处于S轴远端和A轴近端,成为背景区域最突出的部分。话语生产者有意让读者在认知层面形成危机感,且直指背景区域最突出的实体——中国。

中美贸易上的直接对立关系在事件区域被情境化。例(14)中“China’s unfair policies”与 “USTR’s Section 301 investigation”的对立,例(15)中 “state-driven economy of China”与 “market-based system of the United States”的对立,都体现了话语生产者通过不同的情境模型叠加构建中美贸易对立的现实和未来。因此,被扭曲的中国形象被置于S轴远端,与指称中心的“我者”美国相对立。其次,该《议程》在多个情境的累积叠加下,在T轴的远端和A轴的近端构建“从事不公平贸易”的未来中国形象,如例(15)情境中体现的 “future of global economy”的归属者现实将是 “state-driven economy of China”,而 “U.S. control of economy”(图6)将会沦为非现实梦境,处于事件区域中的边缘部分。

在该语境模型中,特朗普政府的对外贸易政策和协定被情境化和中心化。被置于2019年《议程》的事件区域的靠近指称中心的我者位置。例(16)(17)情境中的新北美自贸协定USMCA就是特朗普政府出台的对外贸易政策和双边协定的具体代表之一。

(10) In fact, China has pushed for changes that wouldmake the WTO even more unaccountableto WTO Members.

(11) Meanwhile, theWTO is not well equippedto handle the fundamental challenge posed by a non- market economy like China.

(12) … the Trump Administration inherited a significantly flawed trading system… That system rewarded countries like China thatengaged in unfair and market-distorting trading practices— from industrial subsidies to theft of intellectual property.

(13)as countries like Chinaused unfair practices to hurtU.S. companies.

(14)…China made clear—both in public statements and in government-to-government communications—that itwould not change the unfair policiesidentified in USTR’s Section 301 investigation.

(15)…believe that the future of the global economy belonged to thestate-driven economy of China—not the market-based system of the United States.

(16)theUSMCAcontains provisions designed to protect U.S. interests if Canada or Mexico decides to enter into negotiations for a free trade agreement with China or other non-market economies.

(17) The TPP also has no provision like the one in theUSMCAthat discourages parties from signing free trade agreements with China.

(2019,TradePolicyAgenda)

综上, WTO被置于背景区域的边缘位置,被背景化,话语生产者有意在读者认知层面背景化和边缘化该国际贸易权威组织,降低读者对该组织的信任度。而中国被构建为“不公平贸易从事者”,被置于背景区域的中心位置,影响了整个语境模型的环境;中美贸易对立关系和特朗普政府的贸易政策呈现在事件区域,被情境化和中心化,在心理空间位置上距读者较近。《议程》通过给读者在认知层面造成强烈危机感,以期实现特朗普政府对外贸易政策和协定的合法化和操控社会结构的目的。

7 结语

本文通过融合语境模型和指称空间理论,对特朗普政府迄今已发布的三份《贸易政策议程》进行批评认知话语分析。三份《议程》各自通过情境模型的累积叠加和抽象化,构建出三种语境模型。通过将语境模型投射在指称空间,本研究发现:(1)中国在《议程》语境模型中的形象逐渐被扭曲,由2017年《议程》中美国贸易的“间接对手”形象变为2018年《议程》中直接的 “贸易威胁”,再到2019年《议程》中未来的“全球经济操控者”;(2)中美贸易对立关系在三份《议程》中由背景化和间接化渐进为直接对立关系,有意让读者产生中国“扰乱”全球市场经济体系的错误看法;(3)三份《议程》亦将WTO背景化、边缘化,将其构建成一个“低效、不公”的形象,降低民众对该组织的信任;与此同时,2019年《议程》对特朗普政府的贸易政策情境化、中心化,将其构建成“高效、务实”的形象,以期实现操控读者的社会认知,影响社会结构的目的。