新时代劳动教育校本课程的实践样本

——以四川大学附属实验小学江安河分校为例

2020-05-22四川大学附属实验小学江安河分校胡文涛曹晓婧

四川大学附属实验小学江安河分校 胡文涛 谢 雯 杜 历 曹晓婧 胡 平

一、重构劳动教育的育人价值

学校关注学生劳动价值观的树立、劳动精神的培养、劳动能力的形成和劳动习惯的养成,建构了以“劳其筋骨,砺其心志”为核心理念的“1+3”劳动教育校本课程体系,贯彻落实学校“砥砺成金,花开满园”的办学理念,进一步解决了学校劳动教育“勤以立人”的价值取向问题。

(一)明确课程的基本内涵,具化“勤以立人”的价值取向

学校建构的“1+3”劳动教育校本课程,其中“1”指的是学校将社会主义核心价值观之一“敬业”作为学校劳动教育的1 个价值核心,即劳动价值观。“3”指的是从认知层面培养劳动知识与技能,即“会劳动”;从情感层面陶冶劳动情怀,即“爱劳动”;从实践层面养成劳动习惯,即“勤劳动”。

(二)确立课程的核心理念,着力“劳动精神”的价值引领

秉承学校“砥砺成金,花开满园”的办学理念,将“劳其筋骨,砺其心志”作为“1+3”劳动教育校本课程的核心理念。其中“劳其筋骨”指的是有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动,让学生动手实践、出力流汗,接受锻炼;“砺其心志”指的是磨砺意志,培育学生“敬业”的劳动价值观和“精益求精”的劳动精神,引导学生敬重并且珍惜自己所从事的事,养成做任何事情都能专心致志、尽心尽力的品格。

(三)搭建课程的系统框架,彰显“课程育人”的价值追求

学校的“1+3”劳动教育校本课程是对小学阶段综合实践国家课程的补充和拓展。课程侧重于劳动教育的德育功能,劳动技术教育在符合小学生身心特点基础上开展,是德育的主要载体。基于劳动与教育整合的理念,将劳动实践、学习成长与道德发展相整合,旨在促进学生劳动价值观的树立和劳动素养的养成。

二、实践劳动教育的育人价值

学校关注学生在劳动实践体验中建立与自然、与生活和与社会的关系,自主构建起劳动与生活、劳动与自然、劳动与社会三大课程框架、九大劳动教育主题,不断改进劳动教育方法和组织形式,注重激发学生的内在需要和动力,提高劳动教育效果。

(一)建立“管理科学”劳动教育运行机制和管理制度

学校德育处牵头负责劳动教育的规划设计、组织协调和实施评价,由学校校务处、教导处、总务处各部门负责资源整合、师资队伍建设等,形成“学科渗透、五育融合”的劳动教育课程实施运行机制。学校校长办公会、教代会研究并制定了《劳动课教师绩效考核制度》《劳动课教师特聘制度》《课后服务卫生管理条例》等劳动教育管理制度,为“1+3”劳动教育校本课程的实施提供了制度保障。

(二)探索“高效顺畅”劳动教育实践样本的实施路径

1.构建“四融合”劳动文化场域,拓宽劳动文化传播途径

融合理想信念主题教育、核心价值观主题教育活动,弘扬“勤勉敬业”的劳动价值观,营造“劳动光荣”的学校新风尚;融合中华优秀传统文化教育活动,感受非遗“精益求精”的匠人精神,在动手操作中体会劳动人民的智慧和才干,传承地方优秀传统文化;融合生态文明教育活动,养成垃圾分类、勤俭节约、健康文明的生活方式;融合心理健康教育活动,在劳动实践中认识自我、关爱生命、热爱自然,在集体劳动中学会人际交往,适应社会生活。

2.创造性地开发利用课程资源,探索劳动教育育人新样态

围绕劳动为什么、是什么的问题,有重点地进行讲解,让学生懂得劳动的意义和价值。学校开发了《家务劳动教育之王小明的故事篇》《品格教育之勤劳——努力劳动,不怕辛苦》等劳动教育专题视频;加强劳动知识技能的讲解,让学生认清事理,掌握实践操作的基本原理、程序、规则,以及正确使用工具的方法和技术。学校开发了《整洁教室和午餐服务》《生活自理与整洁校园》等劳动示范教学视频。

3.充分整合区域特色文旅资源,拓宽劳动教育研学实践场

学校充分整合区域特色文旅资源,组织开展与课堂教学相连贯、与学校实际相匹配、与学生成长相适宜的劳动实践活动:“宜居水岸”为学生提供“农场游学”的实践场,让学生松土播种、浇水施肥,感受“神奇的泥巴”;“中国女鞋之都”为学生提供“鞋都研学”的实践场,了解鞋子生产过程,认识和体验制鞋和设计工艺的流程,感受“工匠精神”;“水韵天府”为学生提供“手工制作”的实践场,手工制作“净化水装置”,了解污水处理、二次利用的原理。

4.常态推进家庭日常生活劳动,家校携手共画教育同心圆

学校以自主编撰的《家庭劳动教育手册》《家务劳动技能指导手册》为载体,推进家庭劳动教育的日常化,抓住衣食住行等日常生活中的劳动实践机会,让孩子自觉参与,自己动手,随时随地、坚持不懈地进行劳动。家校同盟形成劳动教育合力,家长根据家庭劳动作业清单和孩子一起制定每周的家庭劳动计划,并观察记录孩子每天的家庭劳动实践情况,引导学生生活自理,让学生每天在家里坚持做力所能及的事情,掌握洗衣、做饭等必要的家务劳动技能,并让学生在日常的家务劳动中体验到生活的美好,享受到照顾家人的幸福。此外,推进家庭、学校和社会三方协同建设,开展每月一主题的劳动项目实践活动。

(三)完善“争章夺星”课程评价策略和争评机制

以“过程育人,阶梯贯通”为课程评价体系的基本原则,整合学校、家庭资源,以“劳动基础章”“劳动特色章”“劳动星级章”为评价载体。根据学生年龄和心理发展特点,分学段逐层递进分解争章目标和争章内容,让学生在“星级”评价策略下,天天有目标,时时有进步,有效强化学生持续发展的动力。逐步建立起以学生劳动素养为核心的个性化档案袋,将学生日常生活劳动、生产劳动及服务性劳动的情况记录在册,并融合学生劳动过程与劳动成果,构建以班级为主体的争评机制和学生、教师、家长等多方参与的评价方式。

三、劳动教育育人效果初现

(一)学生及家长对劳动作用的认识在转变

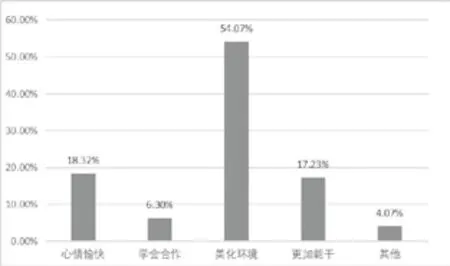

学校劳动教育课程实施前的问卷调查显示(图1),54.07%的学生认为劳动的主要功能是美化环境。可见,在孩子心里,劳动的价值比较单一,更多的是一种视觉效果。而经过学校劳动教育课程的实施,劳动的其他价值,如让人心情愉快、学会合作、个人能力提升等百分比均有不同程度的提升(图2)。学校劳动教育课程的实施,让学生更明确、更主动、更全面地参与劳动的同时,也让学生对劳动作用、劳动精神品质有了更多、更深的了解。

图1 你认为劳动后的收获是什么?(前期)

图2 你认为劳动后的收获是什么?(目前)

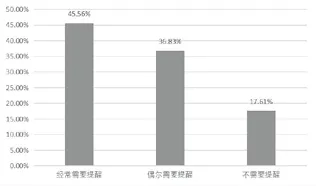

(二)学生劳动自觉性以及劳动次数、时间均在增加

从前期近一半的学生需要他人提醒可以看出(图3),学生完成劳动不是主动的,没有形成自己的意识。目前经常需要提醒的百分比仅只有15%(图4),而偶尔提醒的和不需要提醒的稍有提升。这说明学生劳动已经形成习惯,且是自发的、主动的。

图3 你参与劳动是否需要他人的提醒?(前期)

图4 你参与劳动是否需要他人的提醒?(目前)

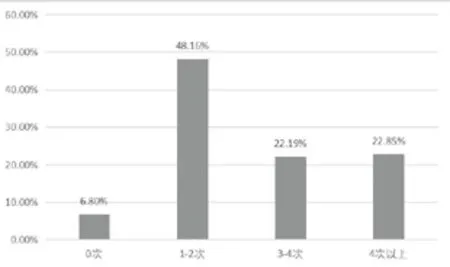

图5 你每周参加家务劳动的次数?(前期)

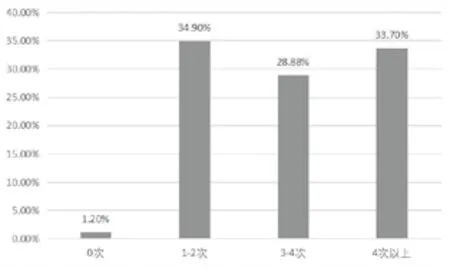

图6 你每周参加家务劳动的次数?(目前)

图7 你每周参加家务劳动的时间?(前期)

图8 你每周参加家务劳动的时间?(目前)

图9 您认为劳动对孩子的好处是什么?

图10 学校推动劳动教育,您的看法是?(前期)

图11 学校推动劳动教育,您的看法是?(目前)

从图5、图6 的对比可以看出,学生在家不参与家务劳动的百分比降低到了1.2%,降低了5.6%。此外,参与劳动的次数在增加,前期数据显示有48.16%的孩子每周参加一两次家务劳动,经过一段时间的训练,一周参加3 次及以上次数的孩子达到了62.5%左右,比原来的45.04%增加了17.46%。可见,经过学校劳动教育课程的实施,学生每周参与家务劳动的次数也在增加。

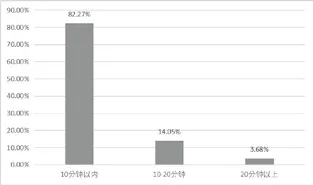

从每天做家务劳动的时间上来看(图7),前期10 分钟以内的劳动占82.27%,10 分钟以上的劳动非常少。经过劳动教育指导后(图8),10 分钟以内劳动减至37.2%,比率大幅降低;而10—20 分钟和20 分钟以上的劳动时间显著增加。可见,经过学校劳动教育课程的实施,学生的劳动时间在增加。

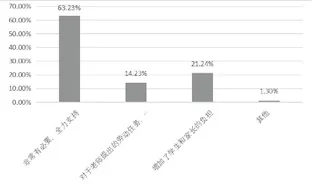

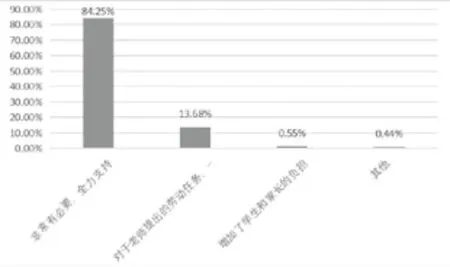

(三)家长对劳动教育育人价值的认识在改变

从图9 可知,44.31%的家长认为劳动能够使孩子懂得珍惜;21.44%的家长认为,劳动能提高孩子的动手能力;21.23%的家长认为劳动能够提升孩子们的责任感;只有0.66%的家长认为劳动对孩子没有好处。可见,家长对于劳动教育产生的育人价值有了正确的认识,并且体现在了行动上。从图10和图11 能看出来,从前期63.23%的家长支持,到目前84.25%的家长支持课程的实施。可见,越来越多的家长支持学校开展劳动教育,学校劳动教育课程的实施,不仅正向影响了孩子对劳动参与度、劳动价值的认识,对家长也产生了积极的影响。