区域协同远程诊疗胸痛中心模式对STEMI患者院前院内延误的影响

2020-05-21袁勉王成

袁勉 王成*

随着经济水平的提高和生活方式的改变,ST段抬高型心肌梗死(STEMI)已成为威胁居民生命健康的常见疾病之一,STEMI急救诊治仍是临床工作的难点之一[1]。然而STEMI患者从发病到接受经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的时间越短,再灌注治疗的成功率越高,然而超过半数STEMI患者在症状发作>2h才接受治疗,远超过发病后1h内的“黄金时间”。院前延误及院内延误是导致STEMI患者接受PCI时间延长的因素,因此如何尽可能缩短STEMI患者院前延误及院内延误时间,使得患者首次医疗接触到球囊开通(First Medical Contact-to-Balloon,FMC-to-B)时间缩短至<90min,从而改善患者预后,已经成为目前胸痛中心关注的重点、难点问题[2]。本研究拟比较区域协同远程诊疗胸痛中心模式成立前后在本院接受PCI的STEMI患者院前及院内延误时间差异、治疗结局差异,分析本院区域协同模式对STEMI患者急救处理带来的获益。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性收集本院2017年9月至2019年6月期间实施区域协同模式下的STEMI病例资料(观察组)以及2016年1月至2017年8月期间未实施区域协同模式下的STEMI病例资料(对照组)。纳入标准:(1)符合《2013年AHA/ACCF ST段抬高型心肌梗死诊疗指南》有关STEMI诊断标准[3];(2)在本院行急诊 PCI手术;(3)居住地(发病地)均在区域协同远程诊疗胸痛中心模式下的区域内。排除标准:(1)发病已>12h的STEMI;(2)具有急诊PCI或抗凝抗血小板治疗禁忌证,如消化道大出血、脑出血等。观察组和对照组分别纳入157例、138例。观察组中男92例,女65例;平均年龄(64.4±14.1)岁;Killip分级Ⅰ级80例,Ⅱ级48例,Ⅲ级16例,Ⅳ级13例。对照组中男89例,女49例;平均年龄(60.4±14.6)岁;Killip分级Ⅰ级75例,Ⅱ级44例,Ⅲ级10例,Ⅳ级9例。两组间性别、年龄、病情等基线资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法 (1)常规模式:对照组采用常规方式分诊,患者进入急诊科后由急诊护士根据经验进行预检分诊,若判断为STEMI则立即转给急诊科,由急诊科诊断后采取相应应急处理。(2)区域协同远程诊疗胸痛中心模式(观察组):浙江省人民医院自2017年6月起实施区域协同远程诊疗胸痛中心模式,具体方法如下:①自行来院患者由急诊科接诊后诊断为STEMI,立即给予负荷量阿司匹林肠溶片300mg、氯吡格雷片600mg,并由首诊医师立即与患者及家属谈话,告知PCI术的方法并签署知情同意,同时由护士通知心内科值班介入医师及导管室护士,由急诊接入导管室实施PCI术,并实施先诊疗后付费模式。②120接诊患者首先由急救人员现场进行18导联心电图,并将心电图实时传输给本院远程心电图诊断,如考虑STEMI则立即给予负荷量阿司匹林肠溶片300mg、氯吡格雷片600mg,并在入院前完成术前准备及谈话,入院后绕行急诊,直接将患者送至导管室实施PCI手术,并实施先诊疗后付费模式。③区域协同地区基层医院首诊患者,由初诊医院将心电图、心肌酶数据传输至本中心,由本院值班医师远程会诊,明确STEMI则立即给予负荷量阿司匹林肠溶片300mg、氯吡格雷片600mg,并在当地进行手术谈话,同时立即派出急救车接诊,启动准备导管室,患者到院后直接将患者送至导管室实施PCI手术,并实施先诊疗后付费模式。

1.3 观察指标 记录所有患者症状发作至导管室时间(Symptom-Onset-to-Lab,SO-to-L)、FMC-to-B时间,比较两组间SO-to-L、FMC-to-B时间差异,比较两组间FMC-to-B<90min的比例。记录所有患者恶性并发症(包括心源性休克、心力衰竭、心室颤动、Ⅲ度房室传导阻滞)发生情况,比较两组间恶性并发症率、院内死亡率差异。

1.4 统计学方法 采用SPSS 18.0统计软件。计量资料以()表示,组间比较采用t检验,计数资料组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

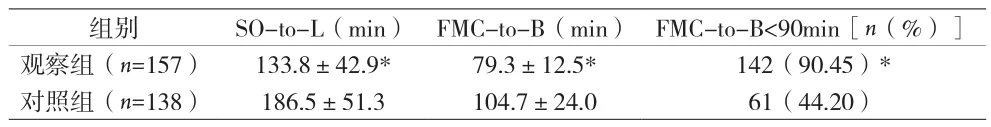

2.1 两组间院前及院后延误情况比较 见表1。

表1 两组间院前及院后延误情况比较()

表1 两组间院前及院后延误情况比较()

注:与对照组比较,*P<0.05

组别 SO-to-L(min) FMC-to-B(min) FMC-to-B<90min[n(%)]观察组(n=157) 133.8±42.9* 79.3±12.5* 142(90.45)*对照组(n=138) 186.5±51.3 104.7±24.0 61(44.20)

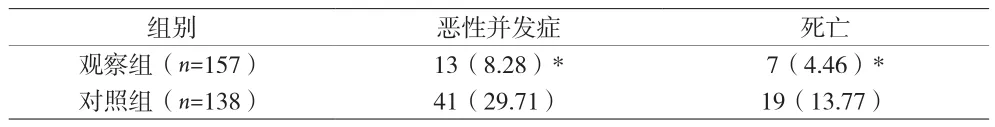

2.2 两组间恶性并发症发生率比较 见表2。

表2 两组间恶性并发症发生率比较[n(%)]

3 讨论

急性心肌梗死是冠心病危险程度最高的临床表现,对ST段抬高型心肌梗死,尽早开通阻塞血管是最有效的治疗手段,院前及院内延误时间越短,STEMI接受PCI术的获益越大。为了尽可能地缩短发病至血管开通的时间,目前欧美相关标准已用院前、院内延误时间作为胸痛中心STEMI诊疗质量的重要评估标准,强调将再灌注治疗的启动时间推进的越早越好,患者发病后尽可能呼叫120,由急救车转运至医院,并在急救车内即对患者进行心电图检查,明确诊断后立即给药等,并要求将STEMI患者急诊救治前转移至基层医院,以提高STEMI患者抢救成功率[3-4]。

近年来我国在远程诊疗系统、区域协同远程诊疗等数字化诊疗模式上开展了大量探索,取得了初步成效[5-6]。本院自2017年6月起建立了区域协同远程诊疗胸痛中心模式,采用多学科,区域范围远程会诊模式,包括救护车内完成心电图检查、远程会诊、确诊后立即给药、转运过程中完成知情同意、入院后绕开急诊科直接到导管室行PCI等。研究发现,区域协同远程诊疗胸痛中心模式,患者SO-to-L缩短了43min,FMC-to-B时间较前缩短了25min,FMC-to-B<90min比例从44.20%提升至90.45%;同时心源性休克、心力衰竭、心室颤动、Ⅲ度房室传导阻滞等恶性并发症发生率和病死率分别减少了21.43%和9.31%。

其中SO-to-L、FMC-to-B时间是评价一家胸痛中心是否能高效完成STEMI救治的重要指标。时间延误存在多个环节,其中造成时间浪费的环节主要包括入院前是否完成心电图检查及远程会诊确认、知情同意的获取、急诊室或心血管重症监护室至导管室的转运时间等。本院实施的区域协同远程诊疗胸痛中心模式促使上述环节在120接诊过程中或是基层医院就诊过程中完成,从而避免了时间延误。

综上所述,实施区域协同远程诊疗胸痛中心模式能有效缩短SO-to-L、FMC-to-B时间,减低STEMI患者行PCI的院前延误及院内延误时间,从而提高PCI患者的治疗成功率。相信随着本院胸痛中心工作的不断改善,上述指标将能得到进一步的提升。

本研究尚存在一些不足。首先,因本中心开展区域协同远程诊疗胸痛中心模式时间较短,因此观察样本量较少,可能对观察结果产生干扰。其次,本研究仅对患者住院期间的心血管事件进行分析,未对两组患者远期心血管事件及心超心电图指标进行分析,因此无法反映胸痛中心模式对患者远期预后的影响。