云南茶叶树上附生地衣的调查及其清除方法研究

2020-05-21云南大学附属中学2007届18班王珏

云南大学附属中学2007届18班 王珏

指导教师:唐永惠 王立松

一、概述

地衣是一类特殊的真菌——地衣型真菌。通过显微镜观察,地衣是由藻类(共生藻)和菌类(共生菌)共生而形成的一类生物复合体;从外形上看,有的地衣体似树枝或毛发状,我们把这类地衣叫作枝状地衣(Fruticoselichens);有些地衣体似叶片状,疏松的依附于基物上,这部分地衣叫叶状地衣(Folioselichens);而另外一些地衣体却紧密的附着于基物表面,以至于无法将它们从基物上剥离,这些地衣叫壳状地衣(Crustoselichens)。地衣是藻、菌复合、互惠的共生体,其共生菌依赖共生藻在光合作用时所产生的碳素营养生活,菌丝组织除了起到保护层作用外,通过吸水和失水作用,使菌丝体内积累高浓度的可溶性矿物盐来提供藻细胞的需要(Purvis,2000)。由于地衣的特殊共生关系,它能产生出一些非常特殊的地衣酸类化学物质,如:去甲环萝酸(Evernicacid)、松萝酸(Usnicacid)、黑茶渍素(Atranorin)、茶痂衣酸(Psoromicacid)等(Nash,1996)。地衣的有性繁殖方式是在原叶体上产生子囊果或担子果,成熟后产生子囊孢子或担孢子;孢子成熟后离开母体,散落到适合的自然环境中,萌发菌丝,当菌丝遇上相应的共生藻便产生一个地衣新个体。地衣除了靠子囊孢子、担孢子进行繁殖外,也可以通过地衣附属物如粉芽、裂芽、小裂片等进行营养繁殖(裘维蕃等,1998)。目前全世界已报道的地衣大约有17000~20000种(Hawksworth,1995);中国报道了约1750~1800种,其中云南报道了近600种(Wei,1991;Haradaetal.,2004)。

云南南部是中国茶叶的主产区之一,同时也是地衣物种多样性的重要地区。茶叶农场中地衣的大量繁殖,加快了茶叶树的老化程度,影响了茶叶的产量和品质等相关问题,是茶农急待解决的问题。笔者身居云南,利用现有的科研条件和地域优势,调查了该地区茶叶树上的地衣种类,根据地衣的共生学原理,清除这些地衣的科学方法是本项研究重点要解决的问题。

二、材料和方法

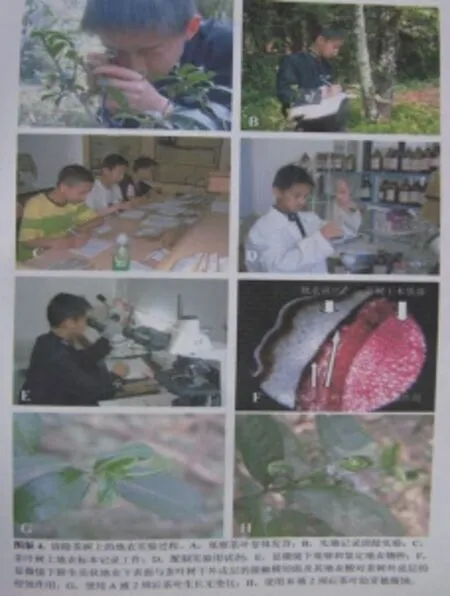

笔者在2004年2月至2006年10月之间,对云南南部主要茶叶种植地区包括临沧、思茅、西双版纳、保山等地区,进行了地衣生态调查,共采集茶叶树上的地衣标本124份,标本被自然干燥。地衣的外部形态鉴定是通过解剖镜(NikonSMZ645)观察完成;显微结构的研究是通过徒手切片在显微镜(NikonE200)下,加入GAW(甘油:酒精:水=1:1:1)液,观察并描述其分类特征而完成;地衣化学成分的鉴定使用显色反应(MCT)和薄层层析(TLC)方法,结合地衣的外部形态、内部结构和化学成分对茶叶树上附生地衣进行分类学鉴定。

所实验的清除地衣方法确定为以下三个,即:徒手清除法、气体雾化法和试剂喷洒法。实验地点分别在景东县阿拉乡茶园和昆明植物园内。徒手采摘清除法实验:时间为2005年8月;地点在景东县阿拉乡茶园,实验面积100平方米,茶树树龄约35~40年;采用佣工2人徒手采摘7个工作日的方法。气体雾化法:时间为2005年3月,地点在西部资源与开发开放实验室(昆明植物研究所内),方法是将三种地衣的活体与基物一同移植入密封的玻璃器皿内,制备和提纯SO2和FH气体,并将纯化的SO2和FH气体注入器皿,气体雾化一周,观察地衣体的变化过程。液体喷洒法:时间为2005年5月,地点在昆明植物园内,选择清除地衣种为茶叶树上常见的三个叶状地衣种——皱点黄梅衣(Flavopuncteliaflaventior)、小刺亚铃孢(Heterodermiaspeciosa)和粉斑星点梅(Puncteliaborreri),方法是在实验室内配制生物制剂溶液,并直接对地衣体实施喷洒,打破地衣体中的共生藻和共生菌的共生平衡,达到清除地衣的目的,每周一次,连续喷洒3周,每周观察2次。农场中的实地实验在临沧茶农场和景东阿拉乡农场中进行,实验用茶叶树种为云南大叶茶(Camelliasinensisvar.assamica)。

全部实验过程使用数码拍照和笔录进行详实记录。本项研究所采集和使用的全部研究标本和材料存放在中国科学院昆明植物研究所标本馆(KUN-L)中。

三、结果与分析

(一)茶叶树上的地衣分类研究

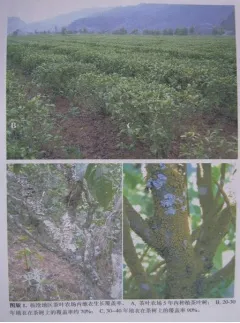

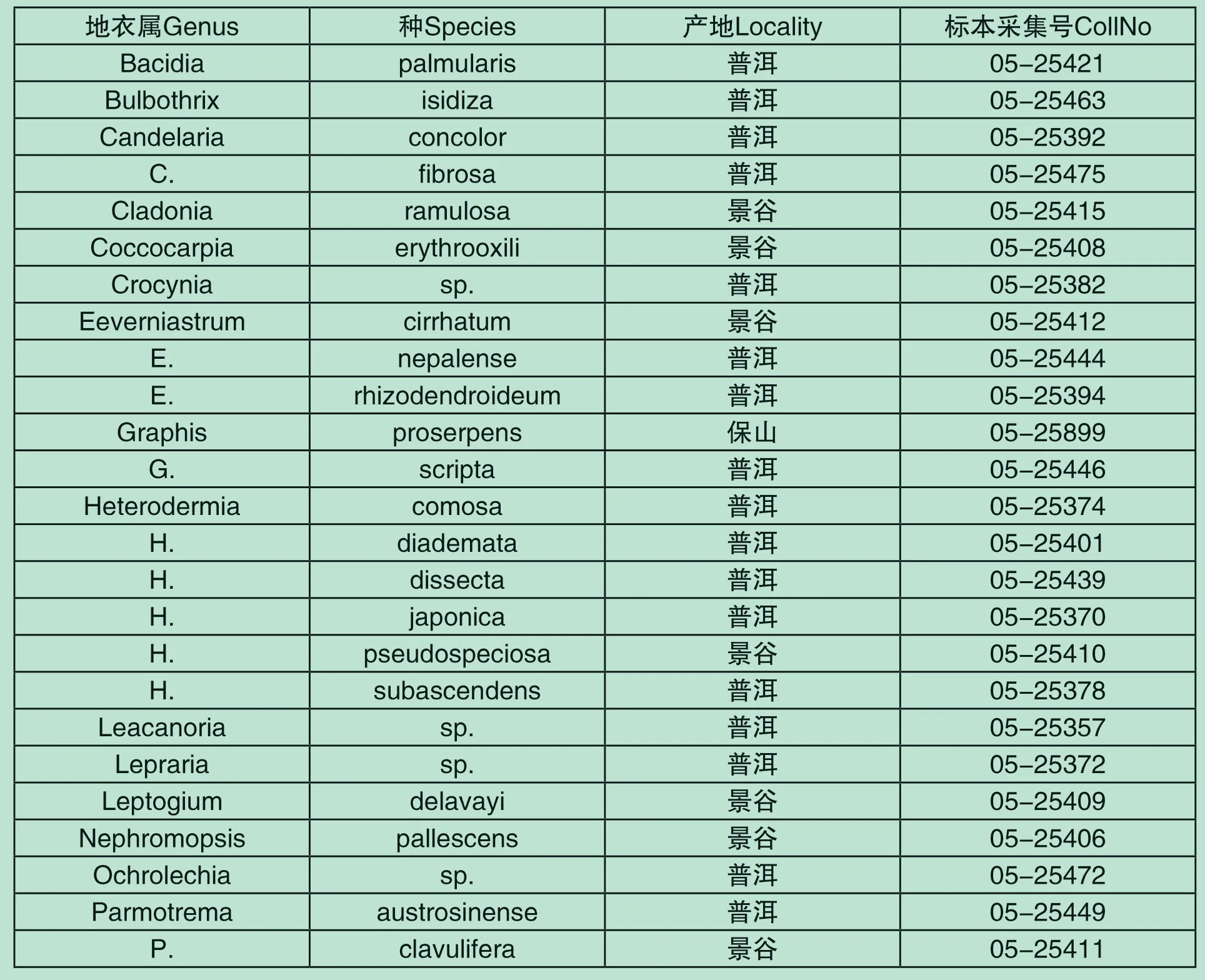

对云南南部临沧地区和思茅地区5个茶农场,耿马大浪坝、云县白莺山野生古茶林保护区进行考察,共采集茶树上的地衣标本124份,其中枝状地衣占18%,叶状地衣35%,壳状地衣47%,通过分类鉴定隶属于23属,41种(表1)。

表1:云南南部茶叶树上的主要附生地衣种

?

(二)地衣对茶树的影响

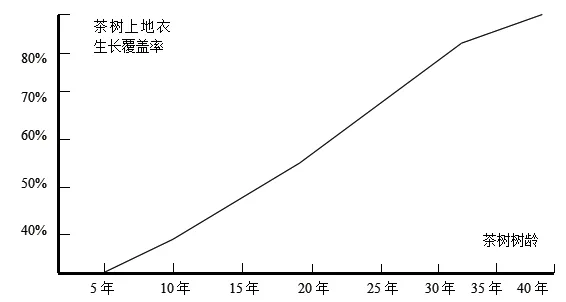

对农场中附生地衣的调查发现:1.农场中种植的新茶树5年后开始长出地衣,地衣大量的繁殖是在20~40年间,30~40年间生长的地衣往往达到60%到90%的茶树干表面覆盖率,40年后茶农场中的茶树老化程度明显加剧。直接影响茶树生长的地衣物种为一些壳状地衣类群,如:鸡皮衣属(Pertusaria),文字衣属(Graphis)等属,虽然这些地衣不会直接从茶叶树干上吸收营养物质,但通过显微切片观察发现这些地衣体是整体紧贴生长在茶叶树干的外皮层,在生长过程中分泌地衣酸,使茶树干外皮层表面出现明显被酸腐蚀的现象,不同程度的影响了茶叶树干的输导作用;叶状地衣和枝状地衣在茶树种植了10年后开始生长,大量出现一般在30年至40年间,叶状地衣的生长是通过地衣下表面的假根疏松附着在树干表面,如:大梅衣属(Parmotrema),哑铃孢属(Herterodermia),肾岛衣属(Nephromopsis)等属,解剖镜下的观察没有发现这些地衣对茶树干表面有明显破坏作用,但在这些叶状地衣体下发现了大量昆虫和昆虫卵以及霉菌菌丝,这些菌丝同茶叶叶面上生长的真菌菌丝属同种,这些昆虫和真菌是茶叶虫害和病原原因;枝状地衣是以地衣体基部的柄着生于基物表面,如:树花(Ramalina),松萝(Usnea)等属,这些地衣体直立或悬垂于基物,直接与接触基物的着生点的面积不超过2毫米,所以这些地衣种类对茶叶和茶叶树没有明显的影响。

调查发现:地衣体主要生长在茶叶树的中部和顶部树干上,由于连年对茶叶地采摘,新枝没有得到良好的发育,80%以上的幼芽都是通过老枝发芽,而这些多年老枝是地衣生长的良好基物,靠近茶叶芽体生长的壳状地衣分泌的地衣酸进一步抑制了这些芽体的正常发育,同时大量叶状地衣的生长覆盖并影响芽体的光合作用,对茶叶的产量和质量有不同程度的影响,其中导致不发芽的约占调查面积的10%~12%,芽体发育不良的约8%~10%,加速了农场茶树老化程度。

通过对耿马大浪坝和云县白莺山古茶林保护区的考察发现,自然状态下生长的这些古茶树树龄长达百年以上,由于这些古茶树树高往往超过10米,人为采摘频繁相对较低,发芽点丰富,地衣对这些自然状态下的古茶树生长没有明显的直接影响。

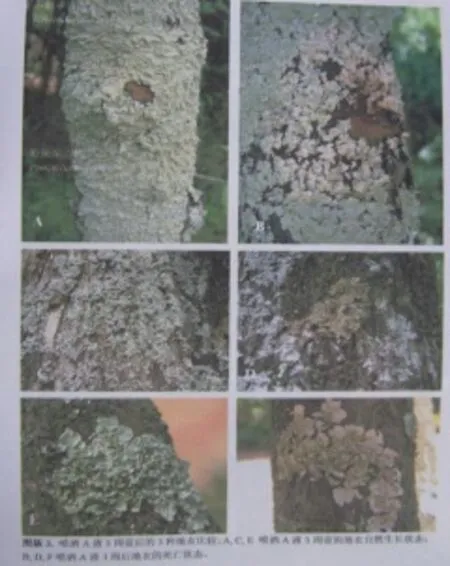

(三)茶树上地衣的清除

徒手采摘清除法:对叶状和枝状地衣清除率75%~80%,但对壳状地衣的清除率仅约为5%~10%,大量的壳状地衣因地衣体与树干无法手工剥离而不能达到清除目的;该方法具有实施成本低,易操作和对环境无害的特点,但难以清除壳状地衣,大面积茶叶农场采用此方法也很难达到理想效果。

气体雾化法:在较小面积范围内的实验证实,其对地衣的清除率可达到85%~90%,但该方法的使用成本高,特别是大面积的茶叶农场空气的流动性较大,因此无法在开阔的农场实施。

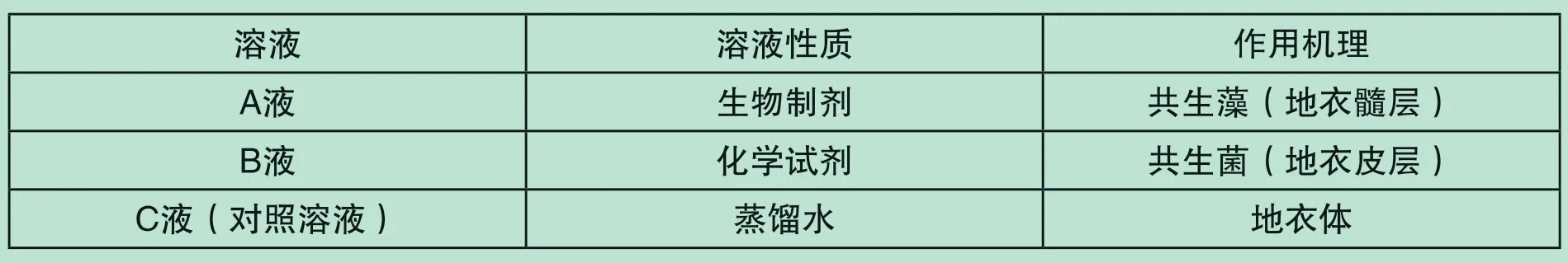

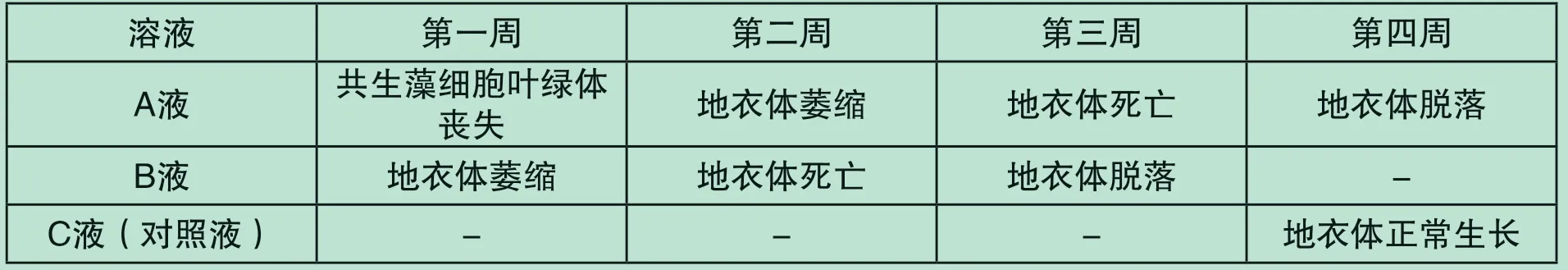

液体喷洒法:由于茶叶是直接泡水饮用,除了考虑到对地衣的清除效果外,更重要的是考虑“四无”基本条件,即:无毒、无污染、无残留和对茶叶无伤害。实验中所筛选出的A、B溶液对地衣体的作用机理分别见表2,其中,使用A液的第一次喷洒,一周后对地衣清除效率达65%,第二周后约73%,第三周后达98%以上;使用B液的第一次喷洒,一周后对地衣清除效率达70%,第二周后约90%,第三周后地衣体脱落,对地衣的清除效果见表3(其中C液为对照溶液)。

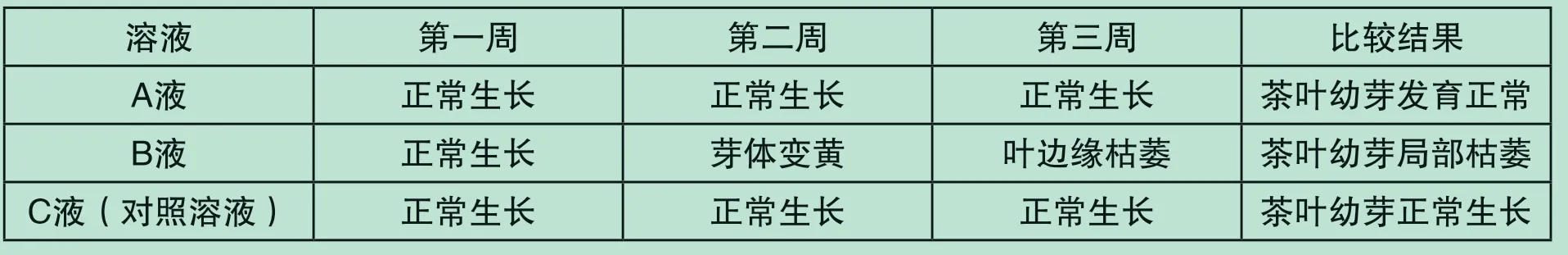

实验筛选的A液和B液对地衣的清除效果显著,同时,A液对茶叶幼芽无任何不良影响,显微镜下可见共生藻细胞中叶绿体丧失,依靠打破地衣的藻菌共生机理来达到清除目的;而B液在导致地衣体整体萎缩和死亡的同时,也使茶叶幼芽被腐蚀,对茶叶幼芽的作用比较见表4。

表2:三种溶液的性质和对地衣的作用机理

表3:三周后三种溶液对地衣体的作用结果

表4:三种溶液对茶叶幼芽的作用结果

四、讨论

根据对云南南部的部分主要茶叶农场茶树的调查结果,农场茶叶树退化一般在种植后的35~40年开始,我们认为退化的原因是多方面的,除了大量附生的地衣和苔藓会造成茶叶树退化并对产量有一定影响外,化肥和农药的使用造成的土壤环境改变以及茶叶中的化学残留物问题,也是影响茶叶品质的重要原因。根据茶叶农场面积的大小、茶树树龄以及附生在茶树上地衣的生长状态,针对性的清除茶叶树上的这些附生地衣和苔藓,可提高茶叶的部分产量和品质,但要全面的解决目前茶叶农场茶树的退化问题,并促进茶产业的可持续发展,更有效的方法是对农场生态系统实施全面的综合治理,包括对种植土壤进行更多研究,化肥和农药的合理使用也将至关重要。