非稳定性抗阻训练的内容构建及对肌肉的激活效应

2020-05-19战广豪

徐 菁 ,战广豪 ,王 路 ,徐 飞

(1.杭州师范大学 体育与健康学院,浙江 杭州 311121;2.华东师范大学 体育与健康学院,上海200241)

近年来,功能性力量训练在我国运动损伤预防、康复、健身以及竞技体育领域备受关注。有人指出,核心力量训练是功能性训练的一种重要手段和表现形式[1]。目前,核心力量训练已受到众多体育工作者和研究学者的重视。而传统抗阻训练强调局部大肌肉群的单一发展,忽视了深层小肌肉群的训练以及动力链中整体力量的发挥[2],难以满足当前训练和竞赛的需求。与之相比,核心力量训练在发挥其优势的同时还弥补功能单一的不足,并为动力链的高效发挥奠定基础,关键在于“不稳定因素”的增加[3],即在不稳定的状态下进行抗阻训练。研究证实,核心力量训练对稳定脊柱和骨盆,改善控制力和平衡性,提高技术动作经济性、实效性,预防运动损伤等效果显著[4]。然而,对核心力量训练中不同程度非稳定性抗阻训练(Instability Resistance Training,IRT)的效果尚缺乏系统的综述。

IRT是指利用不稳定表面和一系列训练器械调动躯干部位深层肌肉对抗阻力来控制运动姿势,并加强躯干和核心肌肉力量的练习[5-6]。非稳定性抗阻训练(IRT)起源于运动康复领域,现已广泛运用于健身和竞技运动体能训练中。现阶段,IRT在康复领域的应用和发展趋于成熟,但在健身及竞技体育领域仍存在局限性。尽管运动员在力量训练中能够表现出很大力量,但实际运动过程中稳定状态被破坏,使得力量难以发挥。此外,如果核心部位力量缺乏,身体在不稳定状态下进行大负荷或超负荷工作,四肢肌肉又因为承受压力过大而出现代偿动作,有可能是造成肌肉拉伤的重要原因[7]。因此研究非稳定性抗阻训练是否能够有效提高躯干的稳定性、适应不稳定运动很有必要。而IRT练方法引进国内的时间不长,在理论研究和实际应用方面还缺乏系统的梳理。鉴于此,笔者在前人研究基础上,综述了非稳定性抗阻训练的方法、原理及作用,分析其应用进展和不足,以期为预防运动损伤、促进康复、合理安排运动训练提供相应的参考。

1 非稳定性抗阻训练方法与科学原理

1.1 非稳定性抗阻训练的方法

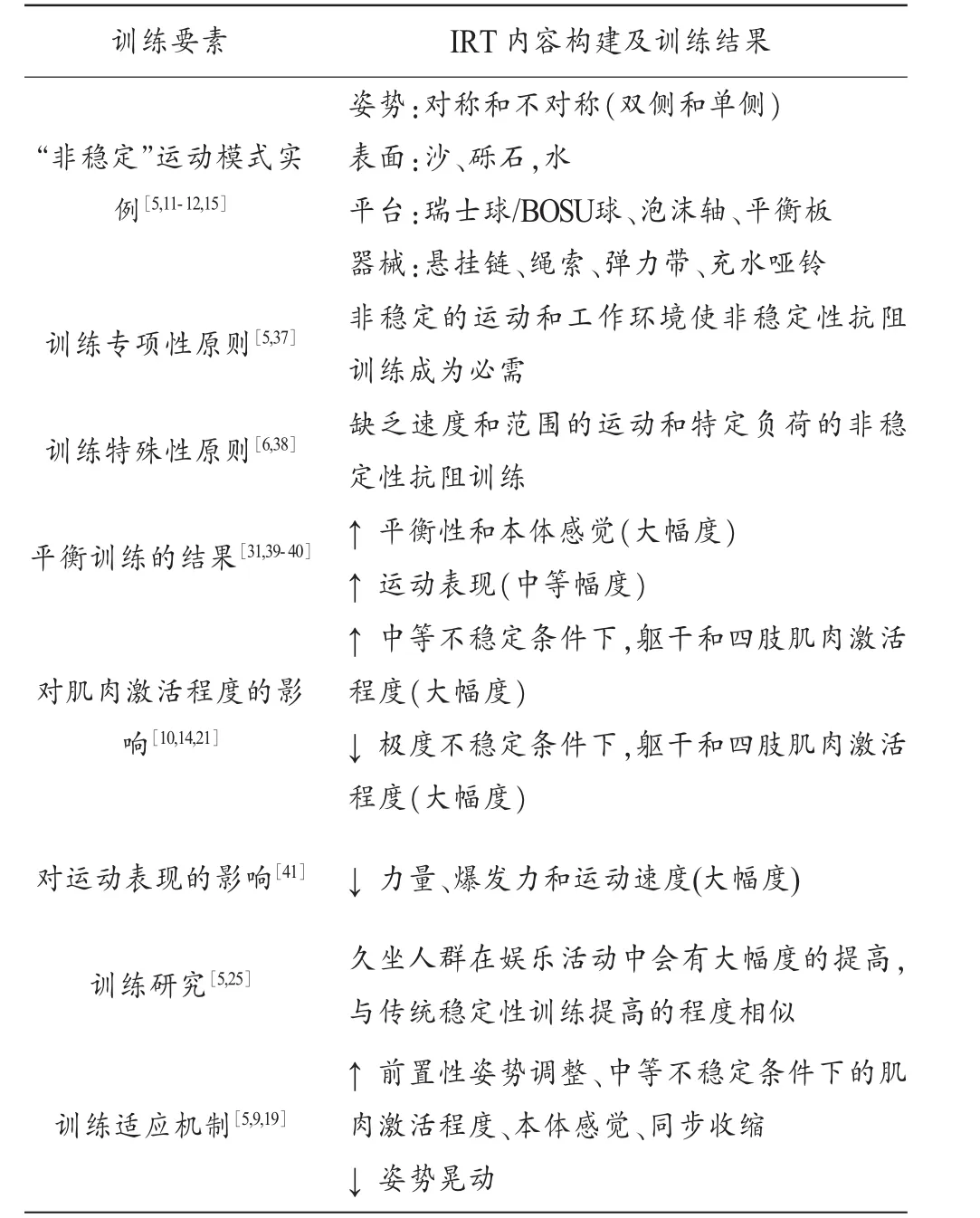

非稳定性抗阻训练(IRT)一般应用于增强体能、运动康复和健身,包括传统的抗阻训练、专门器械和自重训练等方式。“非稳定”状态可以通过改变支撑面的稳定性、动作的对称性、施加未预期的外力等方法来实现[8]。非稳定训练面可以通过瑞士球或BOSU球(平凸面的半球形充气球,BOSU Balls)、泡沫轴(Foam Rollers)、平衡板(Wobble Boards)、悬挂链(Suspended Chains)、绳索(Ropes)以及弹力带(Bands)等器材来代替[9]。 除通过专业器材实现非稳定支撑面以外,天然砂或砾石一类不稳定地面也可充当。另外,由双脚站立变为单脚站立、改变支撑面的大小进行深蹲,同样能实现训练所需的不稳定性。类似的不稳定支撑环境也能对身体姿势和关节造成不稳定的刺激[10]。

不对称抗阻练习使身体力矩缩短,从而造成非稳定性的挑战[5,11-12]。因为日常工作中的活动及体育运动大都是单侧肢体的运动,因此根据特异性训练原则,非对称抗阻训练比对称抗阻训练更加重要[13]。 Behm 等[14]研究表明,非对称哑铃肩上举和卧推对下腰部竖脊肌的刺激效果更为显著。单侧收缩还可激活对侧不活跃肢体的神经支配,被称作交叉训练效应[15]。在对侧肢体的不对称运动中可能会出现交叉疲劳现象,同侧和对侧的肢体通过不对称训练激活核心肌群,并刺激神经系统,躯干和核心训练对力矩转换和爆发力生成至关重要[16-18]。应用IRT特殊训练原则发现[19],提高训练效果和竞技表现,最有效的方式是利用泥地、水和冰等条件,模拟训练、比赛中不稳定表面的条件,从实际、实战出发,是提高训练效率的有效保障。

1.2 非稳定性抗阻训练的原理

生物运动链证实运动不是由单一肌群或某个关节单独完成,而是通过核心肌群向四肢传输能量形成动力链,并募集更多的躯干深层肌群参与运动[20],强有力的核心肌群素质就显得非常重要。研究证实,力量的增加是由于肌肉横断面积的增加和神经—肌肉协调性的提高[21],而传统的抗阻训练主要是发展力量素质。对个人健康和功能表现来说,肌肉协调性非常重要,但核心肌肉的激活程度同等重要,甚至更重要[5]。从目前的研究证据来看,与传统抗阻训练相比,中度负荷的IRT对核心肌群和四肢肌肉的激活程度更高,即使在训练过程中使用相对较低的力量和爆发力,也能保证慢肌纤维和快肌纤维的激活程度[22]。因此,中度负荷非稳定状态下的力量训练是激活和募集核心肌肉的有效方式。

此外,在不稳定情况下腹肌、多裂肌等深层躯干稳定肌会对四肢运动做出预期姿势调整[23-25],稳定肌被激活程度高于参与运动的肌肉[26-27]。而当运动员躯干稳定肌反射出现延迟时,存在腰背部损伤的风险[28]。此外,平衡和运动技能训练可以提高视觉、本体感觉以及前庭觉反馈信号传入的灵敏性[29-30],使躯干稳定肌的激活程度更高[31]。IRT则利用不稳定表面缩短反应时,促进肌肉同步收缩来维持肢体平衡,从而达到保护和加强关节稳定性的效果[12,32-33]。在此过程中,拮抗肌同步收缩、对四肢的支配和控制加强,使关节硬度(Joint Stiffness)提高以保证身体姿势稳定[32,34-35]。 综上,IRT不仅能提高核心部位肌肉激活的程度,还能增强参与维持平衡的主动肌和拮抗肌之间的协调[36]。

需说明的是,现有研究主要证明非稳定性抗阻训练对肌肉的激活程度、对运动单位募集情况以及肌肉的协调能力,但并未对不同程度肌肉激活所产生的影响进行量化研究。为了预防损伤,应有目的地增大力量,这样才有利于躯干和四肢及其他部位力量的转化。这种方法对于运动员而言也间接起到提高速度的作用。

表1 非稳定性抗阻训练概要

2 非稳定性抗阻训练的应用

2.1 非稳定性抗阻训练对平衡能力的影响

IRT由力量练习和稳定性练习2部分组成,即负荷和阻力的不断增加和平衡能力的挑战。力量和爆发力的增长主要是由于肌肉横断面积增加导致的肌肉肥大和神经—肌肉间协调能力的改善[42]。神经适应包括肌内协调和肌间协调,二者在力量发展初期起着重要作用[42]。其中肌内协调是指单块肌肉内力量平衡,与运动单位募集的数量、神经冲动和不同运动单位同步化有关,而肌间协调是指多块不同肌肉之间在时间上的优化配合[43]。两者的协调最大化提高了肌肉收缩的效率,并突出神经对肌肉的控制能力[44],即使动作的完成更加合理化和经济化。

平衡性和稳定性可以随着力量和爆发力的增加得以提升。大学生受试者在积极参加5周无阻力平衡训练后,平衡板测试显示,静态平衡成绩提高了33%,原地垂直纵跳高度也增长了9%[39]。可能是姿势晃动的减少使跳跃高度增加。因为人的身体是一个倒立钟摆系统,所以平衡较差个体的纵跳晃动水平较显著。平衡训练有助于提高垂直纵跳高度。因此,在不改变肌肉质量和运动单位募集情况下,提高平衡性有助于提高纵跳高度。此外,在15~17岁的冰球运动员中,静态平衡得分(摇摆板)和最大滑行速度呈显著相关[41],表明平衡训练可以提高运动经济性和运动功能表现。

研究证实,非抗阻平衡训练能提高本体感觉[38,42]。针对平衡报告进行针对性训练后,训练效果提高到105%,效应值(Effect Size,ES)为 1.2[5]。 这不仅提高了最大力量、爆发力和跑步能力,也能降低摔倒事故的发生率。同时功能表现提高31.5%(ES=0.58)[5]。 另外,深蹲、硬拉、举重等传统地面抗阻训练为中等程度的不稳定性[5-6,12,34,37],为更好地控制和对抗阻力(负荷),须相应提高核心稳定性和平衡能力。所以,非稳定性抗阻训练计划应当包括预防运动损伤的平衡练习[44-45]。

2.2 非稳定性抗阻训练对肌肉激活程度的影响

在不稳定表面上进行卧推、俯卧撑和深蹲能激活核心肌群,从而更好实现对机体的有效控制[21,46-48]。水中训练会降低姿势稳定性,也能更好提高躯干肌的激活程度[10]。研究指出,在不稳定条件下运动时,躯干肌肉激活程度提高47.3%(ES=2.5)[5]。但肌肉激活程度与不稳定程度并非呈正比关系。最新研究证实,过高的不稳定性反而会显著降低肌肉激活程度。Behm[34]等研究坐于瑞士球和板凳上伸膝和踝跖屈时肌肉的肌电,结果发现,极度不稳定情况下腿部的伸膝力下降70.5%,股四头肌激活程度下降40.3%;而在中度不稳定表面上进行的跖屈运动,踝跖屈力只下降20.2%,胫骨前肌激活程度下降3%。综上,为了达到适宜的肌肉激活程度,不稳定性应维持在适中状态。Martin等认为,在极度不稳定条件下训练有可能阻碍力量和爆发力素质的提高,而较低的不稳定抗阻训练则会增加躯干和四肢肌肉的激活程度[16]。

核心肌群是促进上下肢的力矩和角动量在动力链各环节上传递的关键[12]。力矩和角动量依次由骨盆带向躯干、有利肩胛带、有利上肢进行传递[12]。核心力量在上下肢的力矩和动量传递中起纽带作用,力量不足会导致组织和骨骼的压力增加,从而导致力量传递链中断。在此情况下,上肢肌力加大输出以弥补力矩不足,容易导致过度使用性损伤[12]。因此,训练计划应消除动力链中的薄弱环节,尤其是核心肌群的薄弱环节。

足够证据表明传统抗阻训练(70%~80%1RM)与非稳定状态下的自重训练(Callisthenic Exercise)相比,竖脊肌激活程度更高[37]。稳定条件下与BOSU球坐姿肩上推举相比,腹直肌、腹横肌、腹内斜肌的激活程度更高,腹外斜肌和竖脊肌的肌肉活动则没有显著变化。综上,在中度不稳定状态下的损伤恢复过程中可以施加较低的外力。较低负荷或较小关节力矩的IRT保证了肌肉激活程度的提高。但为了获得优质的最大力量和爆发力,必须对神经肌肉系统施加较大强度的阻力刺激,从而提高训练效率。

2.3 非稳定性抗阻训练对运动表现的影响

有人认为,非稳定表面的抗阻训练对发展专项所需的平衡、本体感觉和核心稳定性可能没有效果,稳定条件下站姿自由负重才是发展专项技术最有效的方式。对运动员来说,传统地面抗阻自重练习比IRT效果要好,是因为运动在不稳定条件下进行力量和爆发力训练时,平均力量和爆发力都显著降低(达29.3%)。但也有研究报道称,9周IRT使膝关节本体感觉提高 44.7%[9]。

当然,并非所有的IRT练习都会导致力量减弱或力量损失。在健身球上进行动态卧推,只有6%~10%的力量、爆发力和速度的减弱或损失。在瑞士球上进行卧推,力量也不会显著减弱。主要是是因为瑞士球被压缩后出现的扁平形变,有利于促成相对稳定的平台[5-6,12]。非稳定运动可能会使深蹲时退让阶段的速度下降和活动范围缩小。因为力量、爆发力和高速运动与平衡性和稳定性密切相关,平衡和稳定性的提升会伴随力量和爆发力的相应提升。综上,在不稳定的表面抗阻训练,机体的力量、爆发力和速度会出现不同程度的减弱,但有助于改善关节本体感觉。但此过程中出现的力量、爆发力和速度减弱对关节本体感觉的影响尚不明确。

3 小结与建议

非稳定性抗阻训练研究表明,与传统抗阻训练计划相比,IRT已取得一些研究成果。虽然不稳定条件容易导致肌肉输出功率下降(表现为力量、爆发力和运动速度减弱),但也有利于提高核心肌群和四肢肌肉的激活程度。现有证据表明,中度不稳定状态结合抗阻训练的效果最好,能够能增强躯干核心力量、提高核心稳定性、稳固关节和加强神经肌肉间的协调能力,还能有效预防损伤。但须注意的是,关于高水平运动员的研究相对较少,结果尚不够明确。故建议高水平运动员进行非稳定性阻抗训练法时应持谨慎态度,可先尝试应用于周期性训练计划中的准备活动阶段或低负荷阶段。

目前,对于IRT中“非稳定”状态的界定还没有量化标准,导致实践中训练负荷和训练计划的制定有一定的争议。虽然已证实,极限不稳定状态下,肌肉激活程度下降;中等不稳定状态下,肌肉激活程度提高,但“极限不稳定”和“中等不稳定”的界定和区分并不明确。此外,尽管IRT能改善关节本体感觉,但IRT过程中出现的力量、爆发力和速度衰减与关节本体感觉的关系并不清楚。所以,将来的研究应着重于明确“非稳定状态”的不同程度与训练效果之间的关系、IRT训练改善本体感觉的生理机制以及验证IRT训练是否有助于提升高水平运动员的运动表现等方面。