抗逆力视域下四川省76 个贫困县的基本公共服务减贫机制研究

2020-05-18张维泰张海霞

张维泰,张海霞

(1.四川农业大学经济学院,四川 成都 611130;2.四川农业大学西南减贫与发展研究中心,四川 成都 611130)

十八大以来党中央把脱贫攻坚摆到治国理政的重要位置,《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020 年)》明确提出,到2020 年“贫困地区基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平”,《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》强调加强贫困地区基础设施建设,均体现出在减贫过程中基本公共服务供给的重要性。近些年我国在公共服务领域开展了如易地搬迁、生态补偿、发展教育、社会保障等扶贫措施,贫困发生率从2012 年的10.2%减少到2018 年的1.7%,累计减贫8 000 万人以上[1]。

随着人们对“贫困”的深入研究,贫困的内涵得到了延展,即从货币收入低下演变到个人获取财富能力被剥夺[2]。在这个理论基础上减贫的途径在于基本公共服务供给,如教育、医疗、社会保障和基础设施建设培养贫困人口的可行能力和贫困地区获得发展的机会,提升基本公共服务水平成为减缓贫困的重要途径。国内学者对于基本公共服务具有减贫作用达成了共识[3~6],但是目前国内关于基本公共服务减贫政策、机制还未达成统一认识。左停等[6]认为基本公共服务减贫的作用机制在于增强贫困人口基础发展能力、回应贫困人口的基本需求,同时也是贫困人口能力建设的一部分。陈艾等[7]研究发现,基本公共服务能够增强贫困群体中个体、群体以及所在社区的抗风险能力,脱离“贫困陷阱”。曾小溪等[8]则认为基本公共服务还能够提高地区生产力和生产效率。王瑜等[9]认为基本公共服务的减贫机制一方面可以通过加强公共服务的供给,保证现有贫困人口脱贫,另一方面可以通过基本公共服务的机会均等化,降低潜在人群的脆弱性,遏制脱贫人口返贫和新贫产生[9]。从上述作用机制来看,虽然基本公共服务对于贫困地区的作用路径还未达成共识,但是不同作用路径中却有着共同点:一方面基本公共服务通过对个人、家庭基础发展能力和可行能力的加强,达到发展的目标从而脱离贫困;另一方面通过基本公共服务供给,降低贫困地区脆弱性,有利于贫困地区突破贫困发展陷阱。通过梳理文献可以发现基本公共服务通过家庭(个体)和地区两个层面对贫困发生率产生影响,但现有实证研究中将家庭和地区层面的基本公共服务减贫能力割裂的看待[10~13],无法验证基本公共服务的减贫机制,急需一个新的研究视角,从多层面的角度理清基本公共服务减贫的作用机理。

抗逆力最初是在工程领域被提出的,指的是物体在受到外部力量产生形变后具备的恢复到原状的能力[14]。后被引入到社会科学领域,刘玉兰[15]认为抗逆力是指个体(或组织) 在逆境中克服困难、展示积极适应逆境的能力。 《2014 年人类发展报告》 指出[16],抗逆力是个人或群体在新环境中且通过新手段(如有必要) 保障有利成果的能力,促进人类持续进步需要增强抗逆力,增强抗逆力体现在提升贫困群体能力和保护贫困群体选择权。陈艾等[7]认为个体、家庭、社区和政府4 个层面都具有抗逆力,并指出政府抗逆力(基本公共服务的供给) 对于生计有改善作用。曲纵翔等[17]认为家庭抗逆力体现为农户家庭的行动能力和生计方式,即为构建基本生存的能力;社区抗逆力则主要是调动内部资源、发挥集体凝聚力,加强农户在面对困境时的适应能力和恢复能力。政府通过基本公共服务供给,一方面直接作用于农户家庭,如教育、医疗和社会保障,加强农户家庭抗逆力,有利于保障农户家庭在陷入贫困时的可行能力和发展能力;另一方面作用于社区,通过改善社区基础设施、产业结构,提升社区发展能力,并通过集体的力量加强农户家庭陷入贫困时的适应能力。

区别于以往的研究视角,抗逆力视域下基本公共服务供给有效赋予陷入贫困的农户家庭的适应能力、恢复能力和发展能力。从抗逆力的视角出发,将基本公共服务在社区层面和农户家庭层面的作用看成一体,基本公共服务不仅仅通过加强家庭和社区两条路径直接影响贫困的发生,还能通过社区的抗逆力间接保障农户家庭的基本权利,通过抗逆力视角有利于理清基本公共服务减贫作用机制,有利于指导高效地开展基本公共服务。

1 材料与方法

1.1 数据来源

四川省共有贫困县88 个,剔除12 个整体区域优势明显的地级市内的贫困县,选取四川凉山彝区、四川藏区以及其他非典型贫困县共计76 个县作为研究对象。基本公共服务数据均来源于《中国县域统计年鉴(2015)》[18]、《四川省统计年鉴(2015)》[19]和《四川农村统计年鉴(2015)》[20]。

1.2 研究方法

1.2.1 构建模型 构建多元一次方程(1),被解释变量为贫困发生率(P),核心解释变量为家庭维度基础公共服务水平(F) 和社区维度基本公共服务水平(C),控制变量为人均地区生产总值(G),α、β1~β3为常数,μ 为随机误差项。其中家庭维度指标5 个,社区维度指标6 个(表1)。

1.2.2 基本公共服务水平测算方法 首先采用公式(2)(z-score 标准化) 对指标数据进行无量纲化处理。采用等权重方法对各维度赋予权重值,然后对各维度中的指标值等权重赋值,最后运用公式(3) 计算各个县域的基础公共服务水平测评值。

式中,Xij为第i 个县第j 个指标的标准化数值;xij为第i 个县第j 个指标的原始数据;x¯j为第j 个指标原始数据的平均值;δj为第j 个指标原始数据的标准差。

式中,Hi为第i 个县的基础公共服务水平测评值;aij为第i 个县第j 个指标的权重值。

2 结果与分析

2.1 基本公共服务水平测评结果与分析

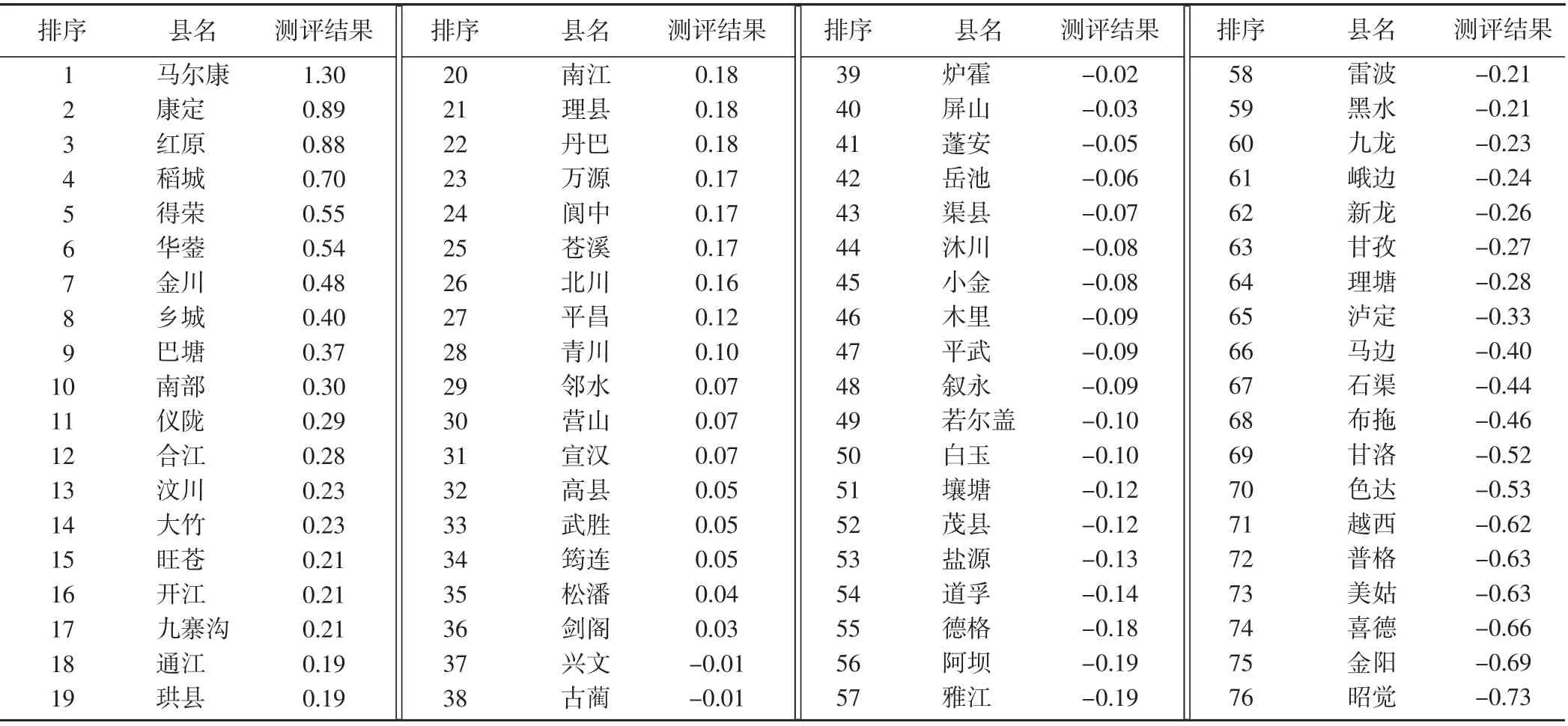

计算16 个指标原始数据的最大值、最小值、平均值、标准差和各指标的权重值(表2),对76 个贫困县的基础公共服务水平测评结果(表3) 显示,排名第1 位的马尔康与第76 位昭觉的基本公共服务水平值相差2.03,县域间的基本公共服务水平差异巨大;排名前5 位的县域均为四川藏区,排名后10 位的县域中有8 个县域归属凉山彝区。四川省公共财政在向贫困县倾斜时应注重贫困县之间发展的差异,着重向基本公共服务发展水平较低的县域倾斜,分层次分梯度在贫困县之间供给基本公共服务。

表2 指标的描述性统计Table 2 Descriptive statistics of indicators

表3 四川省76 个贫困县基本公共服务水平测评结果排序Table 3 The evaluation results of basic public service level in 76 poverty counties in Sichuan Province

2.2 构建回归方程与分析

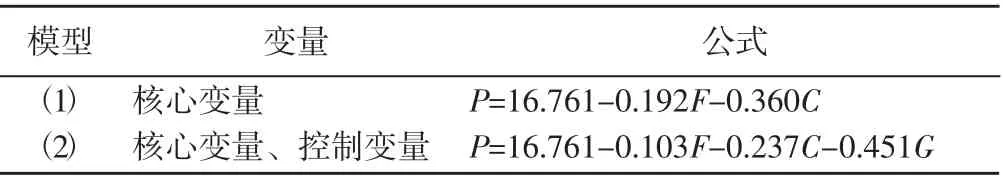

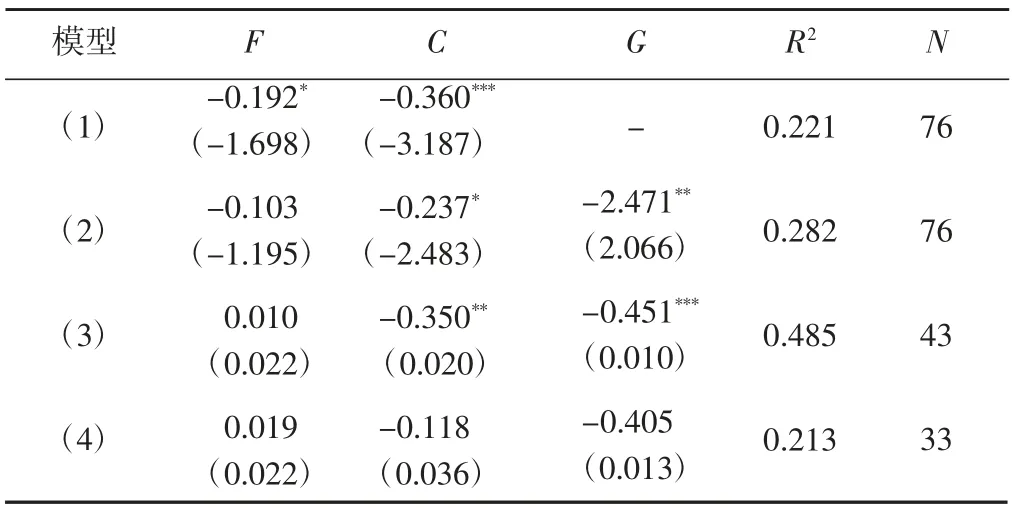

2.2.1 不同变量的回归模型分析 根据上述分析,基本公共服务的供给能够有效减缓贫困,因此将重点考虑基本公共服务对贫困发生率的单项关系,忽略滞后效应。植入核心变量的拟合结果为P=16.761-0.192F-0.360C,R2=0.221;植入核心变量、控制变量拟合的结果为P=16.761-0.103F-0.237C-0.451G,R2=0.252,模型拟合度有所提高(表4)。

将贫困发生率作为因变量,家庭和社区2 个核心变量作为自变量带入模型(1),模型通过了检验;将控制变量加入方程,模型的拟合度有所提高,但是核心变量中的家庭变量未能通过显著性检验(表6)。模型(2) 中家庭和社区变量系数均为负数,说明基础公共服务供给与贫困发生率呈负相关,即基本公共服务水平越高,贫困率发生越低;在其他条件不变的情况下,每提高社区维度下的基础公共服务指标1%水平,贫困发生率会降低0.237%。控制变量系数为负值,说明地区经济发展水平越好贫困发生越低。

通过模型(1)、 (2) 的对比可以得出,若仅考虑基本公共服务供给水平与贫困发生率的关系,可以看出家庭和社区维度的基本公共服务系数中,家庭与社区2 个维度均显著,即直接作用于提高家庭可行能力与生计资本的基本公共服务有助于减少贫困的发生,基本公共服务在家庭层面上减贫的重要性契合国家精准扶贫的政策,与自2014 年脱贫攻坚战打响以来在家庭层面关注“两不愁三保障”,为贫困家庭提供教育、医疗和社会保障相印证。直接作用于家庭可行能力的基本公共服务,直接为贫困家庭提供了一把无形的防护伞,保障了家庭在处于贫困时还能够拥有发展的机会。

表4 植入不同变量的回归方程Table 4 Regression equations of different variables implanted

2.2.2 不同地区的回归模型分析 某些地区因交通、基础设施建设不完善,自然条件恶劣引起区域发展障碍型贫困;也有些少数民族社区由于族群生产方式、风俗习惯、宗教信仰等方面历史原因造成的族群型贫困[21]。不同的致贫原因会影响基本公共服务减贫的效果,区域发展型贫困与族群型贫困在地理上体现为:深度贫困地区和少数民族地区。研究区域内的样本中,深度贫困地区和民族地区高度重合,研究基本公共服务在民族地区和非民族地区的减贫效应是否具有差异性非常必要。

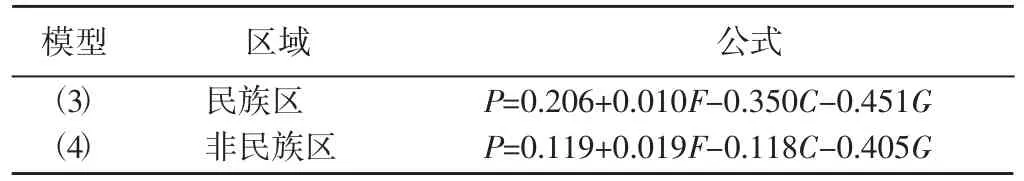

模型(3) 为民族区子样本,模型拟合结果为P=0.206+0.010F-0.350C-0.451G;模型(4) 为非民族地区子样本,模型拟合结果为P=0.119+0.019F-0.118C-0.405G(表5)。社区层面的基本公共服务对贫困发生率负向影响显著(表6)。这与四川藏区与和大小凉山彝区均为国家深度贫困地区中的“三区三州”地区现状相符合,2014 年民族贫困地区普遍还存在基础设施薄弱、发展滞后等问题,所以面向全体地区群众的减贫手段更有效果,即地理资本、社会凝聚力、产业稳定性具有更好的扶贫效果。

表5 民族区和非民族区的回归模型Table 5 Regression models of ethnic and non-ethnic areas

表6 显著性检测结果Table 6 The results of significance test

3 结论与讨论

3.1 结论

基于四川省76 个贫困县的基本公共服务面源数据,构建了2 个维度16 个指标,运用z-score 标准化、等权重法对样本县的基本公共服务水平进行测评;采用多元一次回归方程以贫困发生率为自变量、核心变量和控制变量为因变量拟合模型。得到以下主要结论:

(1) 基本公共服务水平测评结果表明,四川省县域间的基本公共服务水平差异巨大;排名首位与末位之间的测评结果相差2.03;凉山彝区的县域基础公共服务水平较低,排名后10 位的县域中有8 个县域归属凉山彝区。

(2) 对模型植入不同因变量得到模型(1) 和模型(2),模型(2) 中基础公共服务供给与贫困发生率呈负相关,即基本公共服务水平越高,贫困率发生越低;在其他条件不变的情况下,每提高社区维度下的基础公共服务指标1%水平,贫困发生率会降低0.237%。

(3) 通过异质性分析,民族区模型(3) 中的核心因素中的社会层面对贫困发生率负向影响显著,是影响贫困发生率的主要因素。

3.2 讨论

基本公共服务供给越好的贫困县,贫困发生率越低。一般来说,贫困地区基本公共服务供给长期滞后,因外部基本公共服务短缺造成的约束,迫使家庭和社区面对诸如自然灾害、经济波动等风险缺乏有效化解能力;另一方面,由于基本公共服务供给短缺,家庭在遭遇疾病、教育等方面的风险过后,缺乏恢复的能力,因此基本公共服务供给能够有效减少贫困的发生。

在民族深度贫困地区为村庄提供社会凝聚力、产业发展相关基本公共服务更有利于减贫。民族深度贫困地区致贫原因复杂,贫困面积大,并从陷入贫困时期来看属于长期贫困,由于历史和地理原因整体发展较为滞后,生产方式较为落后,要改变当地贫困面貌最需要解决的就是基本公共服务供给。通过加强交通、水电、社会化生产服务等建设,打通深度贫困地区发展之路。提供社区发展为目的的基本公共服务,促进以村为单位整体协调发展,能够有效加强社区凝聚力,激发整体内生动力,进而加快发展,促进农民就业增收。通过培育社区发展空间,改善社区发展的外部环境和制约条件,不仅有利于脱贫还具有普惠性带动普通农户发展,解决区域性贫困问题,达到均衡协调发展的目的。