我国甘薯病毒病研究进展

2020-05-18马居奎张成玲杨冬静谢逸萍孙厚俊

马居奎,张成玲,杨冬静,谢逸萍,孙厚俊

(江苏徐淮地区徐州农业科学研究所,农业部甘薯生物学与遗传育种重点实验室,江苏 徐州 221131)

甘薯(Ipomoea batatas) 是世界上重要的粮食作物以及食品加工和工业原料。我国是世界最大的甘薯生产国,年平均种植面积约500 万hm2,占世界甘薯种植总面积的50%以上;年平均产量1 000 亿kg 以上,居世界首位,在我国仅次于水稻、小麦和玉米居第4 位[1]。甘薯具有独特的高产性和广适性,曾为解决我国人民温饱问题做出了重要贡献,许多人曾有“一年甘薯半年粮”的记忆,更有“甘薯救活了一代人”的说法。在新时期,甘薯已成为我国农业产业结构调整中的优势作物和增加农民收入的重要效益型经济作物,是改善城乡居民膳食结构的健康保健食品,“种甘薯脱贫致富,吃甘薯健康保健”已成为社会共识。

病毒病是为害甘薯生产最严重的病害,可造成甘薯严重减产和品种退化。调查显示,我国甘薯病毒病发生严重,一般造成产量损失20%~40%,严重时甘薯减产幅度可达50%以上,甚至绝收[2,3]。据报道,目前世界上侵染甘薯的病毒有9 个科38 种,我国甘薯上存在的病毒有20 种左右[4,5]。

1 甘薯病毒病种类鉴定及分布

1.1 甘薯病毒的种类

为害甘薯的病毒病主要有燕麦花叶病毒科(Bromoviridae)、布尼亚病毒科(Bunyaviridae)、花椰菜花叶病毒科(Caulimoviridae)、长线病毒科(Closteroviridae)、豇豆镶嵌病毒科(Conmoviridae)、弯曲病毒科(Flexividae)、双生病毒科(Geminivirdae)、黄症病毒科(Luteoviridae) 和马铃薯Y 病毒科(Potyviridae)等。主要的病毒种类有马铃薯Y 病毒属的甘薯羽状斑驳病毒(sweet potato feathery mottle virus,SPFMV)、甘薯潜隐病毒(sweet potato latent virus,SPLV)、甘薯轻斑点病毒(sweet potato mild speckling virus,SPMSV)、甘薯脉花叶病毒(sweet potato vein mosaic virus,SPVMV) 和甘薯病毒G(sweet potato virus G,SPVG),以及甘薯病毒属的甘薯轻斑驳病毒(sweet potato mild mottle virus,SPMMV) 毛形病毒属的甘薯褪绿矮化病毒(sweet potato chlorotic stunt virus,SPCSV),麝香石竹潜隐病毒属的甘薯褪绿斑病毒(sweet potato chlorotic fleck virus,SPCFV) 和该属暂定种C-6 病毒,菜豆金色黄花叶病毒属的甘薯卷叶病毒(sweet potato leaf curl virus,SPLCV) 和黄瓜花叶病毒属的黄瓜花叶病毒(cucumber mosaic virus,CMV) 等[6,7]。其中马铃薯Y 病毒科的马铃薯Y 病毒属(Potyvirus) 病毒在甘薯上最为常见。

1.2 甘薯主产区病毒的分布

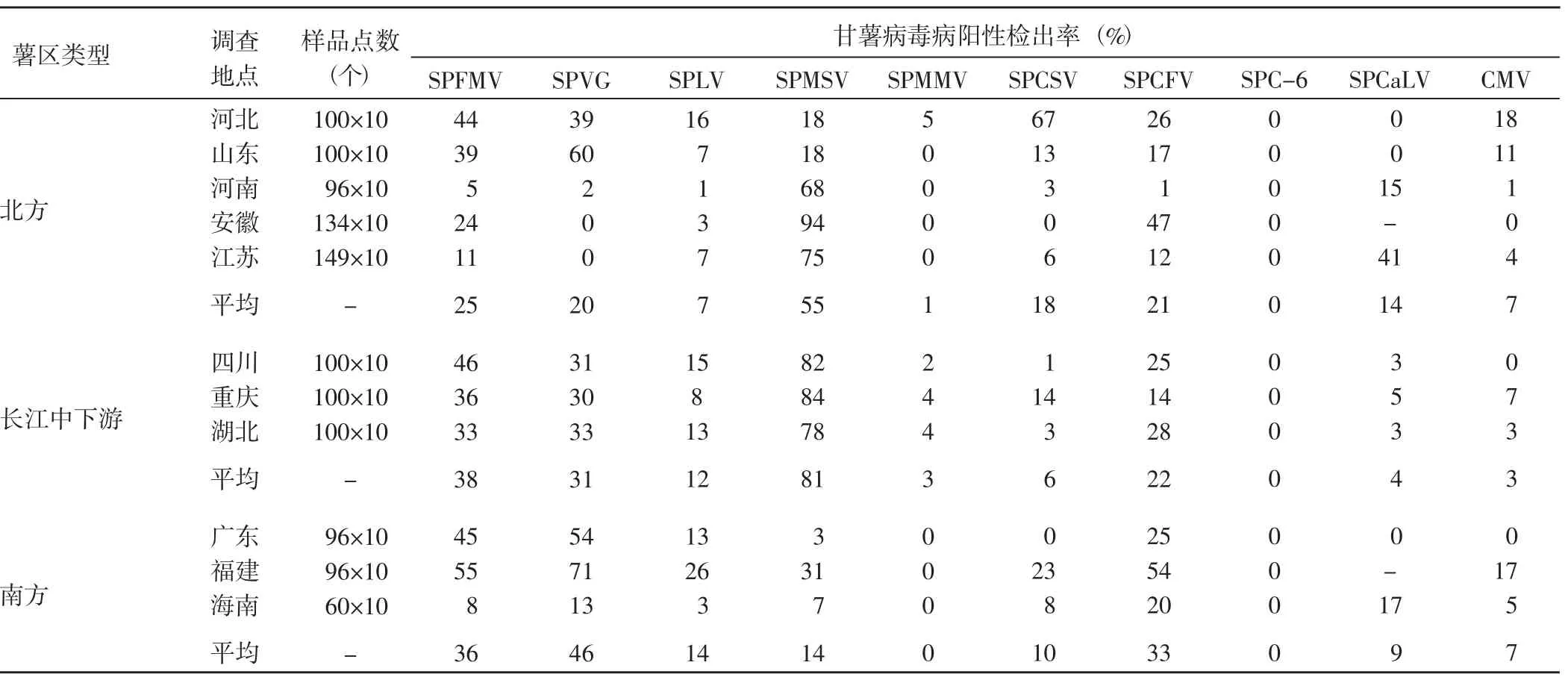

国家甘薯改良中心(CNSIC) 和国际马铃薯中心(CIP) 联合开展了中国三大薯区甘薯病毒病的发生情况调查,结果(表1) 显示,所检测的10 种病毒中除SPC-6 病毒外,其他9 种病毒在各大薯区均有发生,但不同省份各病毒发生的程度有所不同。总体而言,南方薯区的甘薯病毒病检出率高于北方薯区和长江中下游薯区。北方薯区和长江中下游薯区SPMSV 发生最重,平均检出率分别为55%和81%;南部薯区发生最多的病毒是SPVG,平均检出率为46%。SPFMV 在三大薯区的发生频率均居第2 位,北方薯区、长江中下游薯区、南方薯区的平均检出率分别为25%、38%和36%。与1989 年调查相比,此次病毒普查中增加了4 种新病毒——SPVG、SPCSV、SPCaLV(甘薯类花椰菜花叶病毒) 和CMV。SPVG 是南方地区发生最多的病毒(检出率46%);在北方和长江中下游流域也较为常见,平均检出率分别为20%和31%。SPVG在北方薯区各省的发生情况不同,其中山东省和河北省发生较重,河南省仅检测到2 例,而在江苏省和安徽省未检测到。SPCSV 在北方薯区检出率较高,特别是河北省,检出率高达67%。SPCaLV 在长江中下游薯区和南方薯区发生较轻;在北方薯区发生较重,特别是江苏省发病严重,检出率达到41%。CMV 在三大薯区的检出率基本一致,与Xie 等[8]的研究结果一致。

表1 我国三大薯区病毒病的检出率[8]Table 1 Frequencies of sweet potato virus diseases in major planting regions in China

近年来,利用硝酸纤维素膜-酶联免疫吸附测定法(NCM-ELISA)、抗原包被-酶联免疫吸附测定法(ACP-ELISA)、滚环扩增(RCA)、逆转录PCR(RTPCR)、PCR 以及核苷酸序列测定和嫁接传染试验等方法,对我国北方、长江中下游和南方三大薯区20多个省(市) 的甘薯病毒样品进行鉴定,共发现20 种病毒,包括9 种RNA 病毒和11 种DNA 病毒,占全球已报道甘薯病毒种类总数的66.7%。鉴定发现甘薯双生病毒新种4 个(SPLCHnV,SPLCSiV-1,SPLCSiV-2,SPLCCNV-2)、新株系4 个(SPLCCV-CN,SPLCSiV-2-Js,SPLCSiV-2-Sc,SPLCV-Hn)、中国新纪录 种7 个(SPCSV,CMV,SPBV-A,SPBV-2,SPSMV-1,SPLCGV,SPLCCV),鉴定的双生病毒新种数占全球已报道甘薯双生病毒种类总数的33.3%。在RNA 病毒中,SPFMV 检出率最高,其次是SPVG。在DNA 病毒中,SPLCV 检出率最高,为优势种;其次是甘薯杆状DNA 病毒B(SPBV-B)。从地区分布上看,SPFMV 发生最为普遍,在15 个省(市) 的样品上被检测到;其次是SPBV-B 和SPVG,在12 个省(市) 的样品上被检测到[6~17]。

2012 年我国首次报道了由SPFMV 和SPCSV 协生共侵染引起的甘薯病毒病(sweet potato virus diseases,SPVD)。研究表明,SPCSV 和SPFMV 复合侵染引起的SPVD 比单个病毒侵染时造成的为害更大,复合侵染下SPFMV 比单独侵染时复制能力增强,病毒含量大幅提高[18]。感染SPVD 的甘薯主要表现植株矮化,叶片变窄、扭曲、褪绿、花叶和明脉等[19]。SPVD 自报道发生以来,在我国各个薯区快速蔓延,对甘薯产量影响极大,严重时可造成产量损失90%以上,甚至绝收,是甘薯上为害很严重的病毒病害之一,已成为我国甘薯产业发展的潜在威胁[5,8]。

2 甘薯病毒病检测技术研究

目前甘薯病毒常用的检测方法有症状学诊断法、指示剂植物检测法、血清学检测法、分子生物学检测法和siRNA 深度测序技术等。其中,诊断学检测和指示剂植物检测常在初步鉴定中使用,血清学检测法和PCR 检测技术是目前较为常用的检测方法。

2.1 症状学诊断法

该方法是根据甘薯叶片和薯块上出现的典型症状来初步判断甘薯是否感染病毒。症状是病毒病诊断的重要依据,但受甘薯品种、病毒种类、生育阶段、环境因素的影响[19]。因此,症状检测只能作为一种辅助手段,还需结合其他方法。

2.2 生物学检测法

又称指示植物检测法,是将待鉴定病株叶片或其他组织的研磨汁液摩擦接种在指示植物上,或通过媒介昆虫传播,或采用嫁接的方法进行接种,指示植物显症后观察其症状表现,初步鉴定病毒种类[20]。检测甘薯病毒时常用巴西牵牛作为指示植物。该方法简便易行、成本低,可直接用于结果观察。但部分甘薯病毒侵染巴西牵牛时表现出的症状相似,不能准确地区分病毒种类。

2.3 血清学检测法

以植物病毒中的蛋白质或核酸为抗原,通过抗原与对应的抗体之间能否发生特异性免疫反应来实现病毒种类的快速鉴定。该方法兴起于20 世纪六七十年代,目前甘薯上常用的检测方法有酶联免疫吸附测定法(ELISA) 和硝酸纤维素膜-酶联免疫吸附法(NCM-ELISA)。

谢艳等[21]利用粉虱传双生病毒(WTGs) 多克隆抗体及单克隆抗体,建立了三抗体夹心ELISA(TASELISA) 检测WTGs 的方法,并发现了单克隆抗体SCR18 可广泛用于我国WTGs 的检测。蒲志刚等[22]采用NCM-ELISA 检测法对四川省的甘薯病毒病进行了调查,结果显示,该地区共发生包括SPFMV、SPLV、SPVG 和SPCFV 在内的至少4 种甘薯病毒,且不同甘薯品种和地区之间的病毒种类以及感染程度差异明显。刘意等[23]采用NCM-ELISA 检测法对湖北省2 个甘薯主产区的甘薯主栽品种进行了病毒种类检测,结果表明,SPFMV 发生和为害最为严重,其次是SPLV;2 个主产区的检测样品均未检测到SPCSV,但这并不意味该病毒在2 个主产区没有发生,应进一步大范围调查验证。

国际上已经研制出包括SPFMV、SPCSV、SRVG、SPLV、SPCFV、SPMMV、CMV、C-6、SPCLV 和SPCaLV 等在内的十余种甘薯病毒的抗血清。但目前用于检测甘薯DNA 病毒的特异性抗体尚未得到广泛应用。乔贞贞等[24]克隆了甘薯卷叶病毒江苏分离物SPLCV的全长基因,并对其基因结构及分子变异情况进行了分析,同时对外壳蛋白基因进行了克隆和表达。李学成等[25]利用PCR 结合核苷酸序列测定的方法,对SPBV-B 在我国甘薯上的发生情况进行检测,并在大肠杆菌中高效表达SPBV-B 外壳蛋白的部分片段,以期为该病毒的抗体制备和血清学检测方法的建立奠定基础。

2.4 PCR 检测技术

依据甘薯病毒的基因组全长序列、卫星分子DNA、运动蛋白和衣壳蛋白序列设计的PCR 引物已广泛应用于甘薯病毒的检测[15,26~29]。与常规PCR 检测技术相比,多重RT-PC 技术能够在一次反应中同时检测多种病毒,极大地缩短了反应时间,提高了检测效率。

张盼等[30]根据SPCSV 热激蛋白基因(Hsp70) 和SPFMV 外壳蛋白基因核苷酸序列的保守区域设计了4对引物,以单一RT-PCR 反应体系为基础,建立了能同时检测SPVD 两种病原的多重RT-PCR 方法。李华伟等[31]根据Hsp70 以及SPVG 和SPFMV 的外壳蛋白基因核苷酸序列的保守区域设计特异性引物,建立了能同时检测SPCSV、SPVG 和SPFMV 三种病毒的多重RT-PCR 检测方法。姜珊珊等[32]针对SPFMV、SPLV 和甘薯病毒2(SPV2) 3 种病毒的外壳蛋白基因核苷酸序列设计特异性引物,优化扩增条件,建立了能同时检测这3 种病毒的多重RT-PCR 检测体系,并高效地应用于田间样品检测。蒋素华等[33]根据GenBank 中SPVG、SPLCV 和SPFMV 外壳蛋白基因序列设计特异引物,对多重RT-PCR 退火温度、延伸温度、模板浓度和引物浓度进行改良优化,建立能同时检测3 种甘薯病毒的多重RT-PCR 方法。蒋素华等[34]为了快速进行甘薯病毒田间检测和脱毒苗诊断,建立了一个能够同时检测SPCSV、SPLV 和SPFMV 这3 种病毒的多重RT-PCR 检测方法。应用多重RT-PCR 检测方法可稳定、准确、灵敏地同时检测单一或复合侵染的多种甘薯病毒,为甘薯脱毒和病毒病诊断奠定了基础。

实时荧光定量PCR(real-time fluorescent quantitative PCR) 技术是近几年发展起来的一种新型的核酸定性、定量技术,既有普通PCR 灵敏、快速的特点,还可实时监测,已应用于多种植物病毒的检测。王丽等[35,36]分别依据GenBank 中登录的SPCSV 西非株系(WA) 的核苷酸序列和SPFMVQ 外壳蛋白基因的保守区设计引物和TaqMan 探针,通过优化反应体系和反应条件,建立了SPCSV-WA 和SPFMV 的实时荧光定量PCR 检测方法。卢会翔等[37]以甘薯泛素编码基因(ubiquitin,UBI) 和组蛋白编码基因(histone,H2B) 为双内参,筛选出可利用SPFMV 外壳蛋白基因与SPCSV HSP70 转录水平进行检测的最佳荧光定量RT-PCR 检测引物,采用甘薯染病叶片总RNA 进行荧光定量RT-PCR 检测,并通过与NCM-ELISA 检测结果进行比较、验证,建立了可直接对供试材料中2 种病毒存在状况进行快速检测的方法。田雨婷等[38]根据我国已检测到8 种甘薯双生病毒(sweepoviruses) 的全长基因组序列,设计一对通用引物和一条TanMan探针,通过对反应体系和条件的优化,建立了sweepoviruses 的实时荧光定量PCR 检测方法。荧光定量RTPCR 检测方法解决了ELISA 技术灵敏度低、特异性差以及普通PCR 方法不能对病毒进行定量分析等问题。

乔奇等[39]以SPCSV 西非株系(SPCSV-WA) 的外壳蛋白基因核苷酸序列基于逆转录环介导等温扩增技术(RT-LAMP) 建立了SPCSV-WA 的RT-LAMP 快速检验技术;姜姗姗等[40]以SPFMV 的外壳蛋白基因核苷酸序列建立了SPFMV 的RT-LAMP 快速检验技术。RT-LAMP 快速检验技术特异性强、灵敏度高、操作简单,适用于甘薯病毒的田间快速检测。

3 甘薯病毒病防控措施

3.1 控制传染源

甘薯属于无性繁殖植物,病毒侵染后会在其体内逐渐积累,随着繁殖代数的增加,甘薯卷叶、褪绿、矮化和皱缩等症状会加剧,因此严格控制并切断病毒的传染源是预防甘薯病毒病的重要措施[41]。首先,做好包括大田周围寄生植物及其病株残体在内的田园清理工作,防止外来可侵染甘薯病毒对甘薯产生为害。其次,加强苗期管理,拔除病毒疑似病株。此外,还要做好病毒的排查和检疫工作,在甘薯种质材料引种、交换过程中尽量使用脱毒种薯、种苗,无脱毒苗时要对引进材料进行严格检疫,以防病毒进一步扩散和跨区域传播。

3.2 切断传播途径

以粉虱、蚜虫为代表的传毒昆虫在病毒传播中起主要作用,因此在生产中,要特别注意粉虱和蚜虫等传播介质的防控。常用的防治方法主要有物理防治、化学杀虫剂防治和生物防控等。常见的物理防治手段有色板诱杀、植物诱控等技术,实行间作或者轮作,打破传毒昆虫在寄主植物上的生活规律等。应用化学杀虫剂仍是现阶段灭杀传毒昆虫的主要手段,大田生产中常用的化学杀虫剂有抗蚜威、噻虫嗪、吡虫啉等。应用化学农药杀虫虽然效果好,但存在农药残留,使害虫产生抗药性,对农作物产量产生不利影响,对人类健康造成威胁等问题。生物防控可以有效缓解病虫害的抗药性以及农药残留等问题。目前发现,在世界范围内烟粉虱寄生性天敌有4 个科56 个种,捕食性天敌有31 个科114 个种。王联德等[42,43]研究表明,释放粉虱天敌丽蚜小峰、小黑瓢虫等,培养粉虱虫生真菌与化学防治相结合的方式可有效控制烟粉虱的为害。

3.3 施用抗病毒农药

抗病毒农药的主要作用是抑制病毒对植物的侵染、复制、繁殖以及病毒症状的表达,或诱导植物的生化机理产生变化,诱导植物对病毒产生抗性等。张成玲等[44]研究了6 种药剂对SPVD 薯苗生物学特性及品质的影响,结果显示,病毒苗药剂处理后薯块粗淀粉含量和粗蛋白含量均较对照显著提高。

3.4 选育抗病品种

甘薯常规育种一般采用集团杂交的方法筛选具有天然抗病性的优良育种材料,再经过深入研究来验证其具有抗病毒特性。采用常规方法育种需要收集具有较丰富抗病性的育种材料,但目前可以应用到甘薯抗病毒育种方面的材料较少,因此,深入挖掘、搜集和鉴定甘薯野生抗病性近缘种,丰富甘薯育种材料尤为重要。

4 展望

我国是世界上最大的甘薯生产国,甘薯病毒病是严重制约我国甘薯产业发展的重大病害。近年来甘薯病毒病在我国各个薯区快速蔓延,对甘薯产量和品质造成了极大损失。目前,对于甘薯病毒病的研究主要集中在病毒检测和致病机制机理研究方面,尚未探明甘薯病毒病的分布和流行规律,对其综合防控能力较弱。天然抗病毒品种资源不足,病毒进化又会进一步干扰抗病品种的选育;转基因抗病毒甘薯周期长、抗性不稳定等制约因素使得甘薯病毒病为害严重。因此,为促进我国甘薯产业快速发展,需要进一步探明我国甘薯病毒病的发生情况,明确甘薯病毒病的种类和分布范围;探究多种病毒的侵染机制,建立和健全无病健康种苗繁殖技术与检测技术;因地制宜,制定适宜的病毒防治措施;建立成熟、规范化的甘薯脱毒苗繁育体系,降低脱毒甘薯的生产成本,使其更加快速地应用于实际生产。