急性心肌梗死患者经皮冠状动脉介入治疗后血清sST2、NT-proBNP浓度预测心力衰竭的价值

2020-05-17李晓渝储岳峰

李晓渝,储岳峰,周 鑫

(六安市人民医院心内科,安徽六安 237005)

急性心肌梗死是临床常见心血管疾病,是指因冠状动脉急性且持续性缺血、缺氧而引起的一种心肌坏死,其以胸骨后或心前区突发剧烈而持久的疼痛等为主要临床表现,且可并发心律失常或休克、心力衰竭等,严重危害人们生命安全[1-2]。经皮冠状动脉介入(percutaneous coronary intervention,PCI)治疗是目前临床治疗急性心肌梗死患者的重要手段,其可使缺血心肌快速实现再灌注,对改善患者病情具有显著效果[3]。但部分患者在PCI治疗后仍可出现心力衰竭等并发症,严重影响预后,因此,积极探寻可有效评估急性心肌梗死PCI治疗后心力衰竭发生的相关指标很有必要。可溶性致癌抑制因子2(solube suppression tumorigenicity 2,sST2)是一种因机械应力对心肌细胞的诱导而产生的心肌蛋白,已有研究表明,sST2浓度的升高对急性心肌梗死、急慢性心力衰竭均有较好的预测价值[4]。已有研究显示,氨基末端脑钠肽前体(N-terminal pro-brain natriuretic peptide,NT-proBNP)可客观反映心功能,对诊断心力衰竭具有重要指导意义[5]。基于此,本研究特对急性心肌梗死患者PCI治疗后进行血清sST2、NT-proBNP浓度检测,并分析其对PCI治疗后心力衰竭发生的影响,以为临床预后的评估提供指导,详情如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选取2015年6月至2018年10月六安市人民医院收治的120例行PCI治疗的急性心肌梗死患者,其中男69例,女51例,年龄(59.12±10.44)岁,疾病类型:ST段抬高型心肌梗死94例,非ST段抬高型心肌梗死26例,梗死部位:前壁49例,下壁36例,前间壁10例,后壁9例,多部位16例;PCI治疗后复流情况:复流98例,慢复流17例,无复流5例;并发症:原发性高血压(原发性)67例,糖尿病58例,高脂血症23例,吸烟41例,饮酒38例。本研究获得医院伦理委员会批准。

纳入标准:均符合急性心肌梗死诊断标准[6],符合PCI治疗适应证;患者及家属均知情同意;术后均给予常规综合护理,且患者依从性良好。

排除标准:并发心力衰竭患者;既往心肌梗死、PCI治疗或冠状动脉旁路移植术患者;PCI治疗后6个月再发心肌梗死患者;肺动脉高压、肺源性心脏病患者;并发严重肝及肾功能障碍、恶性肿瘤等严重疾病患者;并发瓣膜病、心肌病、慢性心功能不全、细菌或病毒感染等疾病患者;有免疫系统和血液系统疾病患者;近半个月内有严重外伤或手术史患者等。

1.2 血清sST2、NT-proBNP浓度检测

均于入院时、PCI治疗后即刻、PCI治疗后24 h及PCI治疗后72 h抽取患者肘静脉血4 mL,离心,分离血清,采用酶联免疫吸附法检测sST2浓度,另采用化学发光法检测NT-proBNP浓度。

1.3 随访并分组

术后均给予抗血小板凝集药[阿司匹林(100 mg/d)、氯吡格雷(75 mg/d)]及血管紧张素转换酶抑制剂(依那普利,10 mg/d)或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(坎地沙坦酯片,8 mg/d)等药物长期治疗,另均随访6个月,根据是否发生心力衰竭[7]的情况而将所有患者分为心力衰竭组与未心力衰竭组。

1.4 观察指标

(1)入院时、PCI治疗后即刻、PCI治疗后24 h及PCI治 疗后72 h血清sST2、NT-proBNP浓度;(2)PCI治疗后6个月患者心力衰竭发生情况;(3)心力衰竭组与未心力衰竭组PCI治疗后即刻血清sST2、NT-proBNP浓度;(4)影响心力衰竭发生的相关因素。

1.5 统计学分析

采用SPSS 19.0统计学软件进行数据分析。计量资料用()表示,重复测量计量资料采用重复测量方差分析,组内比较采用配对t检验,样本计量资料采用t检验。计数资料用[n(%)]表示,采用χ2检验。多因素采用Logistic回归分析法分析。根据患者病历资料并查阅相关文献,整理可能影响急性心肌梗死PCI治疗后发生心力衰竭的相关因素,如性别、年龄、疾病类型、梗死部位数、病变支数、左心室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF)、并发高血压、并发糖尿病、并发高脂血症、吸烟、饮酒、发病至行PCI治疗时间、PCI治疗后即刻sST2浓度、PCI治疗后即刻NT-proBNP浓度及PCI治疗后复流情况,将以上各因素均设为自变量,其中女性、年龄<60岁、非ST段抬高型急性心肌梗死、单个部位梗死、病变支数<2支、LVEF≥50%、无高血压、无糖尿病、无高脂血症、无吸烟史、无饮酒史、发病至行PCI时间≥12 h、PCI治疗后即刻sST2浓度≤56.68 ng/mL[8]、PCI治疗后即刻NT-proBNP浓度<2 853.14 pg/mL[9]、PCI治疗后复流均赋值为0,男性、年龄≥60岁、ST段抬高型急性心肌梗死、多个部位梗死、病变支数≥2支、LVEF<50%、并发高血压、并发糖尿病、并发高脂血症、有吸烟史、有饮酒史、发病至行PCI治疗时间<12 h、PCI治疗后即刻sST2浓度>56.68 ng/mL、PCI治疗后即刻NT-proBNP浓度≥2 853.14 pg/mL、PCI治疗后慢或无复流均赋值为1;另将急性心肌梗死PCI治疗后是否发生心力衰竭设为因变量,未发生赋值为0,发生赋值为1;进行多因素回归分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

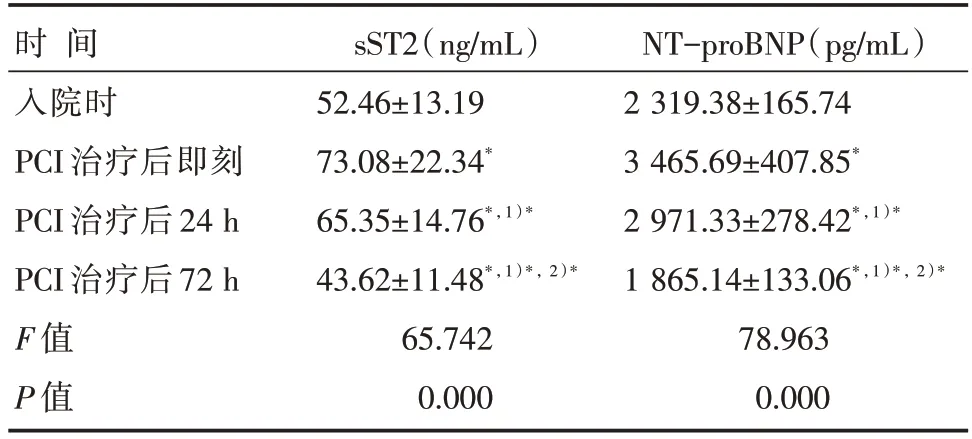

2.1 患者不同时间血清sST2、NT-proBNP浓度比较

患者PCI治疗后即刻及PCI治疗后24 h的血清sST2及NT-proBNP浓度均明显高于入院时,差异有统计学意义(P<0.05);PCI治疗后24 h及PCI治疗后72 h的血清sST2及NT-proBNP浓度均明显低于PCI治疗后即刻,差异有统计学意义(P<0.05);PCI治疗后72 h的血清sST2及NT-proBNP浓度均明显低于PCI治疗后24 h及入院时,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 患者不同时间的血清sST2、NT-proBNP浓度比较 [n=120,]

表1 患者不同时间的血清sST2、NT-proBNP浓度比较 [n=120,]

注:与入院时比较,*P<0.05;与术后即刻比较比较,1)*P<0.05;与术后24 h比较,2)*P<0.01

2.2 PCI治疗后6个月患者心力衰竭发生情况

PCI治疗后随访6个月期间,120例患者中共有23例出现心力衰竭,PCI治疗后心力衰竭发生率为19.17%(23/120)。

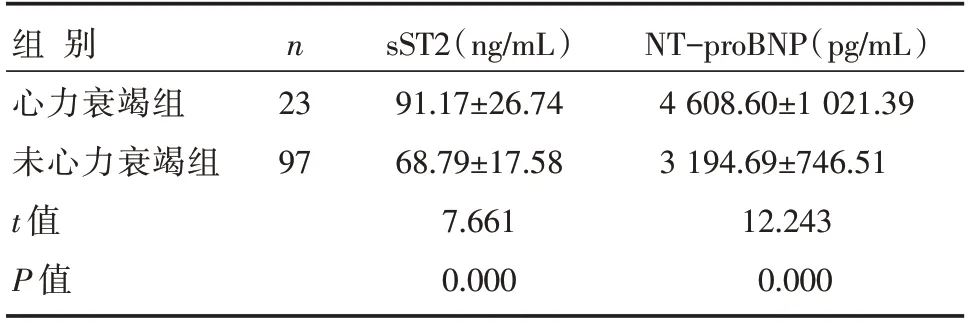

2.3 心力衰竭组与未心力衰竭组PCI治疗后即刻血清sST2、NT-proBNP浓度比较

心力衰竭组PCI治疗后即刻血清sST2及NTproBNP浓度均明显高于未心力衰竭组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 心力衰竭组与未心力衰竭组PCI治疗后即刻血清sST2、NT-proBNP浓度对比 []

表2 心力衰竭组与未心力衰竭组PCI治疗后即刻血清sST2、NT-proBNP浓度对比 []

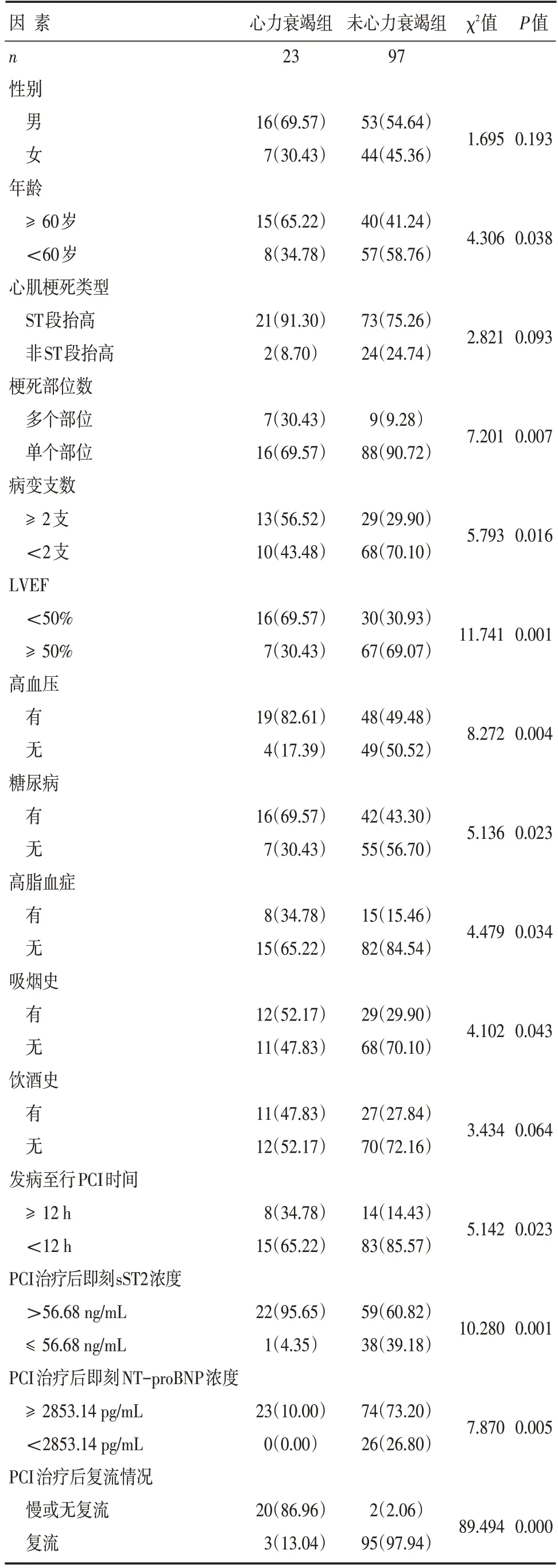

2.4 心力衰竭组与未心力衰竭组各项观察指标比较

心力衰竭组男性、ST段抬高型急性心肌梗死、饮酒史的患者比例与未心力衰竭组比较,差异无统计学意义(P>0.05);心力衰竭组年龄≥60岁、多个部位梗死、病变支数≥2支、LVEF<50%、并发高血压、并发糖尿病、并发高脂血症、有吸烟史、发病至行PCI治疗时间≥12 h、PCI治疗后即刻sST2浓度>56.68 ng/mL、PCI治疗后即刻NT-proBNP浓度≥2 853.14 pg/mL、PCI治疗后慢或无复流的患者比例均明显高于未心力衰竭组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

2.5 Logistic回归分析结果

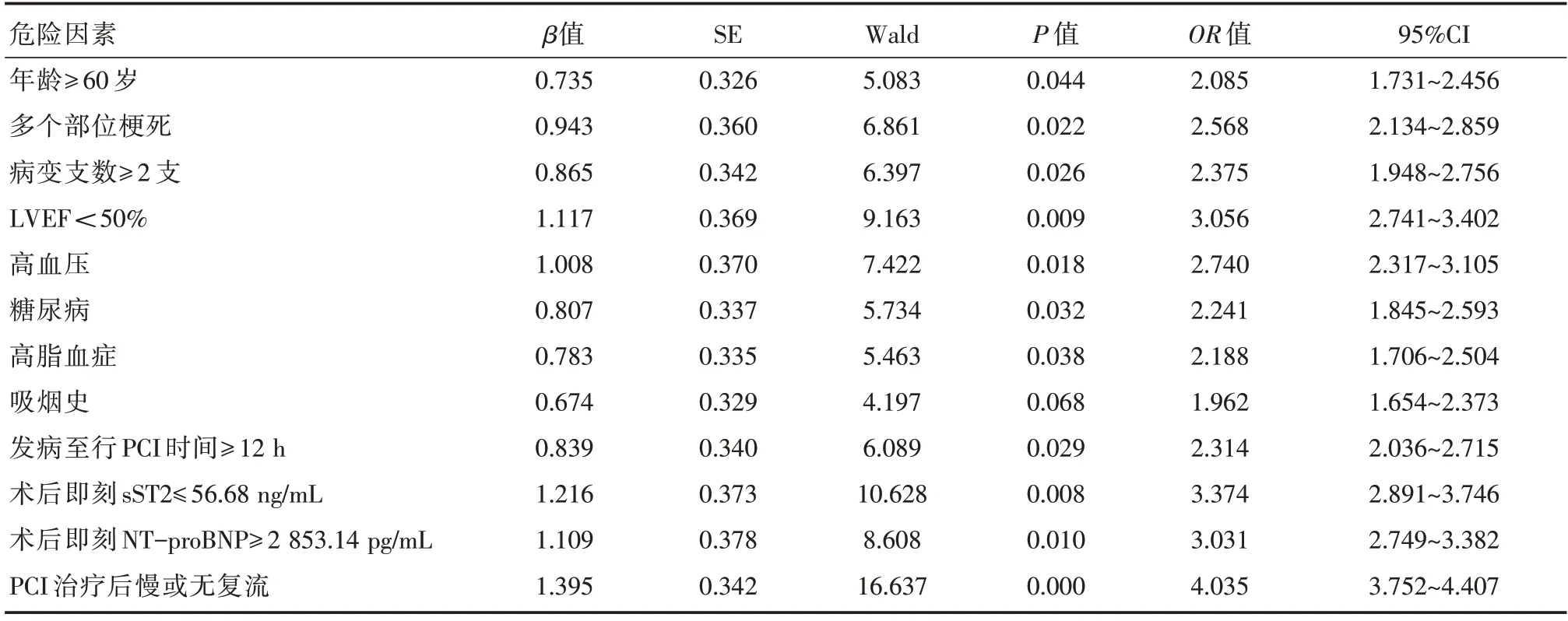

经Logistic回归分析发现,年龄≥60岁、多个部位梗死、病变支数≥2支、LVEF<50%、高血压、糖尿病、高脂血症、发病至行PCI时间≥12 h、术后即刻sST2浓度≥56.68 ng/mL、术后即刻NT-proBNP浓度≥2 853.14 pg/mL、PCI治疗后慢或无复流均是急性心肌梗死行PCI治疗患者术后发生心力衰竭的危险因素(OR=2.085、2.568、2.375、3.056、2.740、2.241、2.188、2.314、3.374、3.031、4.035,P<0.05)。见表4。

3 讨论

急性心肌梗死是一种严重危害人类健康的心脏疾病,多发生于冠状动脉粥样硬化的基础之上[10]。目前,PCI治疗已广泛应用于急性心肌梗死的临床治疗中,且取得较好效果,但其术后可出现各种并发症,其中心力衰竭是PCI治疗最为常见及严重的一种并发症,可加重患者病情甚至导致其死亡[11-12]。因此,积极找出可对行PCI治疗的急性心肌梗死患者预后进行有效预测的指标具有十分重要的意义。

本研究结果发现,PCI治疗后即刻及PCI治疗后24 h的血清sST2及NT-proBNP浓度均明显高于入院时,但PCI治疗后24 h的血清sST2及NT-proBNP浓度均明显低于PCI治疗后即刻,PCI治疗后72 h的血清sST2及NT-proBNP浓度均明显低于PCI治疗后24 h及入院时,差异均有统计学意义(P<0.05),提示急性心肌梗死患者行PCI治疗后即刻血清sST2及NT-proBNP浓度达到峰值,但随着时间的推移,均呈下降趋势。sST2作为心脏生物机械应力而诱导产生的心肌蛋白,当心肌出现缺血、缺氧或感到机械应力后,则心肌细胞产生大量sST2,促使血清sST2浓度明显升高[13]。脑钠肽与心室容积扩张、心肌压力负荷等有关,可反映心功能受损情况。NT-proBNP是脑钠肽无活性末端,半衰期较长,且在体内外均较稳定,常用来评估心功能情况[14]。有研究表明,急性心肌梗死患者血清NT-proBNP浓度明显升高[15]。心肌梗死患者心肌缺氧坏死,收缩功能出现障碍,促使心室压力及容量负荷增加,另在炎性因子及神经体液因子等的作用下大量合成后并释放NT-proBNP,则血清NT-proBNP浓度明显升高[16-17]。本研究对急性心肌梗死患者给予PCI治疗,虽其可使梗死血管再通,从而实现缺血心肌的早期再灌注,但PCI治疗后即刻的血管再通并不能够立即完全防止心肌重构,则心室壁继续受到牵拉,仍有大量心肌细胞坏死,加之缺血后的再灌注可对心肌细胞造成一定损伤,则sST2及NT-proBNP浓度仍有不同程度的升高[18];而随着时间的推移,梗死血管的再灌注及血运的重建,可挽救濒临坏死的心肌细胞,逐渐减少心肌坏死,进而减少心肌重构,保护心功能,逐渐降低血清sST2及NT-proBNP浓度[19]。

表3 心力衰竭组与未心力衰竭组各项观察指标比较 []

表3 心力衰竭组与未心力衰竭组各项观察指标比较 []

表4 血清sST2、NT-proBNP浓度对患者PCI治疗后心力衰竭发生的Logistic回归分析结果

本研究结果还发现,120例患者PCI治疗后6个月共有23例出现心力衰竭,术后心力衰竭发生率为19.17%,心力衰竭组术后即刻血清sST2及NT-proBNP浓度均明显高于未心力衰竭组(P<0.05),且经Logistic回归分析发现,年龄≥60岁、多个部位梗死、病变支数≥2支、LVEF<50%、高血压、糖尿病、高脂血症、发病至行PCI治疗时间≥12 h、PCI治疗后即刻sST2浓度≥56.68 ng/mL、PCI治疗后即刻NT-proBNP浓度≥2 853.14 pg/mL、PCI治疗后慢或无复流均是急性心肌梗死行PCI治疗患者PCI治疗后发生心力衰竭的危险因素,提示急性心肌梗死患者经PCI治疗后可出现心力衰竭情况,且PCI治疗后即刻血清sST2及NT-proBNP浓度越高,则患者PCI治疗后发生心力衰竭的风险越大,另老年及并发症(高血压、高血糖、高脂血症),梗死部位数,病变支数,左心室射血分数,发病至行PCI时间等亦可增加PCI治疗后心力衰竭发生率。有研究显示,急性心肌梗死合并心力衰竭患者的心力衰竭程度越严重,其血清sST2及NT-proBNP浓度越高,且住院期间生存患者血清sST2及NTproBNP浓度明显低于死亡患者[20]。另有研究表明,血清sST2浓度与心力衰竭密切相关[21]。心肌肥厚、心肌纤维化以及心肌细胞的过度凋亡可引发心室重构,导致心力衰竭。PCI治疗后sST2生成过多,则可加速心肌纤维化进程及降低心肌收缩力,进而诱发心肌肥厚、心室重构,增加心力衰竭发生风险[22]。此外,有研究表明,心力衰竭患者血清NT-proBNP浓度显著升高[23]。NT-proBNP与心室壁张力、心室负荷有直接的关系,PCI治疗后血清NT-proBNP浓度明显升高者,可提示心室压力增大,心室结构及功能发生改变,预后较差。另老年患者身体各项机能减退,PCI治疗后恢复相对较慢,而合并高血压、糖尿病等可加重心室负荷,则PCI治疗后发生心力衰竭的可能性提高;此外,梗死部位、病变支数越多及LVEF越低,则患者病情越严重,预后较差,发生心力衰竭的风险越高;发病至行PCI时间延迟,则动脉闭塞时间越长,血管再通后心肌细胞存活可能性降低,心力衰竭发病率增高;PCI治疗后慢或无复流,患者远端前向血流明显减慢或丧失,则导致心肌细胞灌注难以维持,进而导致心功能下降,增加心力衰竭发生风险。

综上,急性心肌梗死PCI治疗后发生心力衰竭患者的血清sST2及NT-proBNP浓度明显高于未发生心力衰竭患者,且PCI治疗后即刻sST2浓度≥56.68 ng/mL、PCI治疗后即刻NT-proBNP浓度≥2 853.14 pg/mL、PCI治疗后慢或无复流、年龄≥60岁、并发高血压、并发糖尿病、并发高脂血症均可增加心力衰竭发生风险。