软质液体输送管线水力布站应用算法设计

2020-05-16魏振堃张世富张冬梅

蒋 明, 魏振堃, 张世富, 张冬梅

(1.国家救灾应急装备工程技术研究中心,重庆401331;2.陆军勤务学院油料系,重庆401331;3.重庆工程学院软件学院,重庆400056)

0 引 言

软质液体输送管线因水力摩阻小、展开撤收速度快而广泛应用于城市应急排涝、远程消防供水等应急救援场合[1-3],在军事上则广泛用于远距离输送成品油[4]。为进一步提高聚氨酯液体输送管线系统的展开速度,迅速确定所需泵站的数量和位置,有必要开发基于移动终端(手机或平板)的水力布站应用。无论是步行还是车载,用户携带移动终端从线路起点行进到终点,就可以利用移动终端的定位芯片结合差分定位获取线路数据[5-12],再根据设计条件进行水力布站,确定泵站、减压站(阀)的数量、位置和运行参数。

软质管线水力布站的特殊之处在于其管材的弹性模量远小于钢管的弹性模量,在内压作用下产生的管子膨胀、管径增大不可忽略[13-14],从而使沿线的水力坡度各不相同,水力坡降线也不是直线,而是曲率连续变化的曲线。因此,本文在大落差段判断与处置、泵站数量和平均负荷计算、泵站位置确定时充分考虑了软管膨胀的特性,并设计了适用于软质管线的变水力坡度水力布站应用开发的算法。

1 水力布站过程的数值化方法

液体输送管道水力布站的基本方法是在线路纵断面图上以相同的横纵比例绘制水力坡降线以确定泵站位置。而开发水力布站应用则需要将图解图算的方法转换为在特定坐标系下,用方程或公式表达作图过程中涉及的点与点、点与线、线与线之间的关系,即用数学的方法描述图算图解的过程,从而得到水力布站的数值结果。

建立如图1所示的坐标系,则线路纵断面特征点、水力坡降线、泵站/减压站(阀)位置及进出口压头都可以用点坐标、线(含直线段和曲线)方程等表述。用作图法检查大落差段、判断翻越点和确定泵站位置的过程就可以用该坐标系中点与点、点与线、线与线的关系判定和相关数值解算过程实现。

图1 管线水力布站坐标系

钢质管线由于不考虑管子在内压作用下的膨胀,所以在设计条件下水力坡度是常数,水力坡降线是直线。而软质管线弹性模量远低于钢质管线,必须考虑在内压作用下的膨胀变形,从而其水力坡度随内压变化而变化,也即随其在管线中位置的改变而改变,水力坡降线是曲率连续变化的曲线。软质管线的水力摩阻用下式计算[15]:

式中:hf为软管水力摩阻;B为表征软管弹性的综合变量,B =2δE/(ρg),δ为软管壁厚,E 为软管弹性模量,ρ为液体密度,g为重力加速度;d0为软管初始直径,即未承受内压时的直径;m为流态指数,m=1,0.25,0.123,0分别对应层流、水力光滑区、混合摩擦区和阻力平方区;x为距离初始直径处,动压为0的基点距离;Ω为表示设计流量下阻力大小的综合变量,Ω=βυmq2-m/B,β 为系数,υ 为液体黏度,q为设计流量。

2 水力布站算法设计

2.1 大落差段的判断与处置

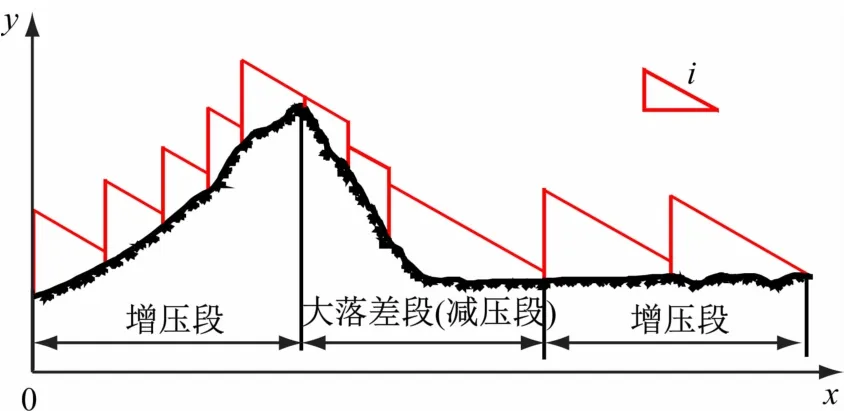

软质管线的工作压力相对较低,在相同的设计流量和地形条件下比钢管更容易出现大落差段。判断是否存在大落差段的思路为(见图2):①为防止压力波动时线路中的高点出现负压,应保证高点有一定的剩余压头。在线路中某个可能为大落差段起点的高点A处,按照与纵断面相同的纵向比例,垂直向上量取剩余压头,例如10 m,得到点A′;② 从点A′作水力坡降线(虚线11),求其与纵断面的交点M,检查高点和交点之间的动压和静压,若动压或静压超限,则存在大落差段,否则无大落差段。

图2 大落差段检查与处置

大落差段可采取布置减压阀、变壁厚管、小口径管等方法[16-17],机动型软质管线的最常用的方法是设置减压阀[18]。其思路为:

(1)在高点A布置第1个减压阀。

(2)在高点A与交点M之间,依次找出与已布置的当前减压阀高差等于管线最大允许工作压头hmax的点,作为第2,第3,…,第n个减压阀的位置,如图2中点B、点C。

(3)每个减压阀出口压头的设定,以其出口至下一个减压阀进口(或交点M)间的管段不出现动压超压为基本前提。为此,首先假设减压阀无需节流减压,以进口压头为基准作水力坡降线,如图2中的虚线①、②。再判断不节流减压时减压阀下游的管段是否存在动压超压,若有动压超压(见图2中D点),则需要降低该减压阀的出口压头至下游不再有超压;若无动压超压,则无需节流减压。图2中第2个减压阀的出口压头应由BB″降低为BB′,第3个减压阀出口压头应由CC″减低为CC′。

(4)动压检查和出口压头调整后,从最后一个减压阀出口作水力坡降线,与线路纵断面交于点F。为保证后续增压段中的泵站有正的进口压头,大落差段的终点也即后续增压段的起点应在点E处,点E的压头为首站进站压头Δh1。

2.2 翻越点检查与判断

翻越点的检查与判断在一个增压段内进行。翻越点通常为靠近增压段终点的高点,液体只有翻过该高点,才能按设计流量输送到增压段终点。翻越点后因压能过剩,可能出现气液两相流动,需要通过节流等措施以消除不满流流动。翻越点检查与判断的思路可描述为:在增压段范围内的线路纵断面特征点中,寻找将液体输送到该特征点需要的压头最多的点,若该点就是增压段的实际终点,则本增压段不存在翻越点,否则需要压头最多的点即为翻越点。

2.3 泵站数量与平均负荷计算

由于软质管线的管径随位置变化而变化,应当以设计条件下单个泵站的工作压头为基础计算泵站数量,计算方法如下:

(1)计算在设计条件下泵站工作的压头可输送的距离,

式中,hsp为泵站在设计条件下可发出的扬程。

(2)计算泵站数量,

式中:L为增压段内管线长度,若增压段内有翻越点,L为计算长度,否则为管线实际长度;Δz为输送高度,若增压段有翻越点,Δz为计算输送高度,否则为实际输送高度;Δhz为增压段剩余压头;Δh1为增压段起点进口压头。计算的泵站数量通常带小数,为了保证输送任务完成且预留增大输量的潜力,将计算的泵站数量化为较大的整数nR,作为最终的泵站数。

(3)计算泵站的实际平均负荷,

式中,hP为泵站的实际平均负荷。

2.4 泵站布置

计算得到每个增压段所需泵站数量和各泵站的实际平均负荷hP后,在该增压段范围内通过作图的方法确定各泵站的位置[19],算法设计则是将作图的过程进行数值化的描述。图3所示为美军野战输油管线手册[20]中提出的泵站布置方法:首站以hP为出口压头作水力坡降线(图3中虚线),与线路纵断面的交点即为第2站的位置;第2站站以hP为出站压头作水力坡降线,与线路纵断面的交点即为第3站的位置,……,按此方法直至增压段内所有泵站布置完毕。如果水力坡降线为直线,如钢质管线的情形,管线实际运行时首站的进站压头Δh1会等值传递到最后一站(图3中实线)。这种方法的优点是无需判断可布置区,速度较快,且各泵站进出站压头均相等,负荷均衡。

当这种方法用于软质管线时,却不能实现首站进站压头的等值传递。这是因为如果只用泵站负荷确定泵站位置,管线投入运行后计入进站口压头的作用,实际压力水平比布站时要高,而工作压力的升高必然会引起管子的进一步膨胀,从而使水力摩阻减小,因此第2站的进站压头会高于首站进站压头,第3站的进站压头会高于第3站,以此类推。

图3 各站进站压头等值传递

不同厂家生产的软管的直径膨胀率各不相同,同一厂家生产的不同口径的软管的膨胀率也各不相同。以直径300 mm、工作压力1 MPa的聚氨酯软管为例,实测北京燕阳、青岛东海和西北凯迪3个厂家生产的该型软管在1 MPa工作压力下的直径膨胀率最大为8.8%,最小为2.1%,由此反算得到的平均弹性模量范围400~1 300 MPa。若泵站的负荷为80 m,进口压头为20 m,则计算得到的其下站的进站压头为27~21.7 m。软管的弹性模量越小,管子受压膨胀的效应越明显,下站的进口压头升高得越多。

本文采取人为地实现首站进站压头向下游泵站等值传递的方法布置泵站。如图4所示,在首站以出站压头Δh1+hP作水力坡降线(曲线),求其与比线路纵断面高Δh1的“纵断面”(图4中虚线)的交点,以交点对应的纵断面点作为第2站的位置,按此方法布置增压段内所有泵站。这样做是因为机动型软质管线无论需要设置多少泵站,每个泵站采用的都是相同的泵机组,对进站压头的要求一致。只要首站进站压头满足要求,其后续泵站自然也满足要求。这种方法的优点是保证了布站的水力状态与实际运行的水力状态一致,各站泵机组的工作负荷和技术状态大致相同。

图4 软质管线泵站布置方法

水力布站过程中,若某站段内有超压点或欠压点,需要相应调整泵站负荷,从而可能引起泵站位置的改变。

3 水力布站实例

以机动式大流量城市应急排涝系统装备为例,采用DN300聚氨酯软管,管材弹性模量1.1 GPa,泵站工作压力0.8 MPa,最小允许进站压头10 m。设计流量为900 m3/h,首站进站压头15 m,终端剩余压头0 m,减压段高点剩余动压取10 m。从重庆市渝中区桂花园社区驾车至沙坪坝南开中学,采用Android手持终端采集线路数据,全程9.5 km,线路走向如图5所示。按照本文的水力布站算法进行设计,所得管线水力状态图如6所示,数值结果如表1所示。

图5 水力布站实例——线路走向

图6 水力布站实例——水力状态图

表1 泵站、减压阀位置及运行参数

4 结 语

在设计软质液体输送管线水力布站应用的算法时,充分考虑了软质管线受内压膨胀管径增大,水力坡度连续变化的特殊性,从而可实现软质管线输送液体时大落差段检查与处置、翻越点检查与判断、泵站数量计算与化整、泵站/减压站(阀)位置的快速确定。水力布站实例表明,按本文算法所得的结果泵站负荷均衡、动静压分布合理。