论虱知人:古代人虱叙事中的医疗与生命审思

2020-05-15何强

何 强

人虱是寄生于人体身上的一种昆虫,按照寄生于人体的部位,可分为头虱、身虱和阴虱。关于人虱的相关研究,是随着近代科学,尤其是现代医药科学的发展而展开的,通过人虱在军队等群体中传播的斑疹伤寒(又称军营热、战争热等)等急性传染病,对世界历史造成显著影响的事例已广为人知,以20世纪30年代汉斯·辛瑟尔的研究为代表。(1)[美]汉斯·辛瑟尔著,谢桥、康睿超译:《老鼠、虱子与历史:一部全新的人类命运史》,重庆:重庆出版社2019年版。显然,斑疹伤寒这一疾病并不见于中国古代史籍,其往往被置于瘟疫或疫病等的书写体系中,(2)韩毅:《宋代瘟疫的流行与防治》,北京:商务印书馆2015年版,第85—86页。但是“甲胄生虮虱”(3)(清)王先慎撰,钟哲点校:《韩非子集解》卷七《喻老第二十一》,北京:中华书局1998年版,第156页。、“鞮鍪生虮虱,介胄被沾汗”(4)《汉书》卷八十七下《扬雄传第五十七下》,北京:中华书局1962年版,第3560页。等确都是非常常见的典故。由于古今医疗体系及人们对人虱的认识上的差异,对人虱之于医疗的认识亦是迥异。在中国古代留下的有关人虱的丰富史料中,除与疾病医疗有关外,还与哲学宗教、社会文化等有密切关系,对此雷戈《人身有虱》一书有较全面的论述。(5)雷戈:《人身有虱》,天津:天津人民出版社2018年版。本文拟在前贤研究的基础上,以古人对于人虱的认识为着眼点,以人虱与医疗为主要线索,对人、虱关系而引发的生命审思等进行更为深入的考察,以期检讨人类与万物及环境的关系。

一、古人对于人虱与人关系的认识

人虱寄生于人,无疑是一个基本生活经验。战国商鞅就曾以虱为喻,说明了农、商、官三者生岁、食、美、好、志、行等六“虱官”的情况。(6)蒋礼鸿撰: 《商君书锥指》卷一《去强第四》,北京: 中华书局1986 年版,第28 页。庄子、韩非子等则以拟人的手法,说明了猪虱赖猪以存的关系,(7)(清)郭庆藩撰,王孝鱼点校: 《庄子集释》卷二十四《杂篇·徐无鬼》,北京: 中华书局1961 年版,第863 页; (清)王先慎撰,钟哲点校: 《韩非子集解》卷八《说林下第二十三》,第189 页。虽未明言人虱,但其理当一。正是由于人虱寄生于人的这一特殊关系,古人还往往以此为喻,来说明宇宙万物生成的相关问题,如东汉王充《论衡》即曰“夫妇不故生子,以知天地不故生人也。然则人生于天地也,犹鱼之于渊,虮虱之于人也”(8)(汉)王充著,黄晖校释: 《论衡校释》卷第三《物势篇》,北京: 中华书局1990 年版,第144 页。。其实,在宇宙万物始生的问题上,儒家无疑是消极的,现实的人类世界是其核心关注,而恰恰是道家将这一问题置于核心地位,庄子“万物一也,……通天下一气耳”(9)(清)郭庆藩撰,王孝鱼点校: 《庄子集释》卷二十二《外篇·知北游》,第733 页。,万物“杂乎芒芴之间,变而有气,气变而有形,形变而有生”(10)(清)郭庆藩撰,王孝鱼点校: 《庄子集释》卷一八《外篇·至乐》,第612 页。,无疑最能代表道家气论的宇宙生成观。后来儒家由于折中《老子》的“道生一”与《易》中的“太极生两仪”的宇宙生成论,唐代时二者在“气”的思想更确切地说是“元气的生成论”方面已经几乎没有太大区别了。(11)[日]福永光司: 《儒、道、佛三教交融中的气的概念——从魏晋到五代·总论》,见[日]小野泽精一、福永光司、山井涌编,李庆译: 《气的思想: 中国自然观与人的观念的发展》,上海: 上海人民出版社2014 年版,第224—225 页。因此,就人虱的产生而言,唐李商隐《虱赋》中“亦气而孕,亦卵而成”(12)(唐)李商隐著,刘学锴、余恕诚校注: 《李商隐文编年校注·未编年文·虱赋》,北京: 中华书局2002 年版,第2291 页。的概括基本定型了古人的认知。佛教,自东汉传入中国以来深刻影响了思想界,其关于万物的生成,主要有卵生、胎生、湿生和化生等说法,在虱生的问题上,一般认为属于湿生。(13)(唐)释道世著,周叔迦、苏晋仁校注: 《法苑珠林校注》卷七十二《四生篇第八十二·会名部第二》,北京: 中华书局2003 年版,第2124—2125 页。可以看出,佛教中万物都是分类而生的,这是现象上的总结,就宇宙万物生成论而言,唐代极力批判儒道元气论的宗密之说可为代表,曰万物唯心,“圆觉真心”才是万物的根本,一切因缘而生。(14)可参见镰田茂雄: 《儒、道的气与佛教——宗密的气》,见[日]小野泽精一、福永光司、山井涌编,李庆译: 《气的思想: 中国自然观与人的观念的发展》,第319—330 页。可以说,在宇宙生成论上,佛教的唯心、空无及因缘理论等由于过于虚幻,都未能对“气”论产生根本的挑战。南宋大儒朱熹在讨论天生万物时,虽亦关注到了佛教的“化生”理论,但“天地之初,如何讨个人种,自是气蒸”(15)(宋)黎敬德编,王兴贤点校: 《朱子语类》卷九十四《周子之书·太极图》,北京: 中华书局2010 年版,第2380 页。,仍秉承的是气论的宇宙观。

从宇宙生成论的角度看,虽说“万物一也”,“通天下一气耳”,但具体到人虱的生成上还是相当复杂。刘向等纂《淮南子·泰族训》曰:“牛马之气蒸生虮虱,虮虱之气蒸不能生牛马,故化生于外,非生于内也。”(16)(汉)刘安编,何宁撰: 《淮南子集释》卷二〇《泰族训》,北京: 中华书局1998 年版,第1381 页。类推可知,人虱亦是由人之气蒸而化生的。东汉王充《论衡》亦曰“虮虱之于人也,因气而生,种类相产”(17)(汉)王充著,黄晖校释: 《论衡校释》卷第三《物势篇》,第144 页。,提出了生命以“类”衍生的模式,进而又提出“虮虱生于人也,人不好虮虱”,二者“异类殊性”的论断。(18)(汉)王充著,黄晖校释: 《论衡校释》卷第三《怪奇篇》,第162 页。既然不同类,二者自可相生、相杀。东汉许慎《说文解字》在定义虱时便直言“吃人虫”(19)(汉)许慎撰,(清)段玉裁注: 《说文解字注》第一三篇下《虫部·虱》,上海: 上海古籍出版社1981 年版,第674 页下。也,明确将人虱摆在了人的对立面上。东晋葛洪《抱朴子》曰“夫虱生于我,岂我之所作?故虱非我不生,而我非虱之父母,虱非我之子孙”(20)(晋)葛洪著,王明校释: 《抱朴子内篇校释》卷七《塞难》,北京: 中华书局1985 年版,第137 页。,虽然不得不肯定人生虱的问题,但还是千方百计地说明人与虱子的差异,这亦与王充“同气异类”思想相类。由于寄生环境的影响,头虱而黑,身虱为白,这点三国魏之嵇康也已经观察到了,曰“虱处头而黑”,但其解释仍为气蒸而染身。(21)(三国·魏)嵇康著,戴明阳校注: 《嵇康集校注》卷三《养生论一首》,北京: 中华书局2014 年版,第253 页。对此,东晋葛洪《抱朴子》亦曰“今头虱着身,皆稍变而白;身虱着头,皆渐化而黑。则玄素果无定质,移易在乎所渐也”(22)杨明照撰: 《抱朴子外篇校笺·附录·佚文第三》,北京: 中华书局1997 年版,第758 页。,进一步将头虱与身虱的区别仍理解为气之渐化。

宋代科举勃兴,士大夫文化发达,对花鸟虫鱼等亦多所关注,对人虱的论述也逐渐丰富起来。如对虱之性的描写,孔平仲《谈苑》曰:“虱不肯素南而行,阴类也。其性畏火。置之物上,随其所向,以指南方,俄即避之,若有知也。”(23)(宋)孔平仲撰,杨倩描、徐立群点校: 《孔氏谈苑》,北京: 中华书局2012 年版,第193 页。俞琬《席上腐谈》曰“虱,阴物,其足六,北方坎水之数也。行必北首,验之果然”(24)(宋)孔平仲撰,杨倩描、徐立群点校: 《孔氏谈苑》,北京: 中华书局2012 年版,第193 页。。在论述人与人虱关系方面,则突破了两汉魏晋之人关于虱生于我之气蒸的解释模式,取得了很大的突破。关于虱到底因何而生的问题,苏轼与秦观还曾有一段激烈的论辩,史曰:“东坡闲居日与秦少游夜宴,坡因扪得虱,乃曰此是垢腻所生,秦少游曰不然,绵絮成耳。相辨久而不决,相谓曰明日质疑佛印,理曲者当设一席以表胜负……明日果会,具道诘难之意,佛印曰,此易晓耳,乃垢腻为身,絮毛为脚……二公大笑具宴为乐。”(25)(宋)苏轼撰: 《问答录·因扪虱诘辨》,《四库全书丛目丛书》第250 册,济南: 齐鲁书社1995 年版,第531 页。苏轼《问答录》一般被认为系伪书,但书载虱生的观念似亦可某种程度上揭露历史的真实。的确,如苏轼所言的虱生于汗垢等个人卫生状况不佳者,在宋代无疑是一种颇为流行的解释模式,如王安石《和王乐道烘虱》诗曰“秋暑汗流如炙輠,敝衣蒸湿尘土涴”(26)(宋)王安石撰,王水照主编,聂安福等整理: 《王安石全集·临川先生文集》卷一一《古诗·和王乐道烘虱》,上海: 复旦大学出版社2016 年版,第287 页。。司马光《和王介甫烘虱》诗曰:“依人自活反食人,性喜伏藏便垢涴”(27)(宋)司马光撰: 《温国文正司马公文集》卷三《古诗·和王介甫烘虱》,《四部丛刊初编》本,第15 页a。。邵伯温引邵雍语亦曰“衣到弊时多虮虱”(28)(宋)邵伯温撰,李剑雄、刘德权点校: 《邵氏闻见录》卷一九,北京: 中华书局1983 年版,第214 页。。宋徽宗由于没见过虱子,北狩至五国城时,见衣上虱,竟以形类琵琶而惊呼为“琵琶虫”(29)(明)彭大翼编撰: 《山堂肆考》卷二二八《昆虫·虱》,《文渊阁四库全书》第978 册,台北: 台湾商务印书馆1986 年版,第500页下。按: 《山堂肆考》为彭大翼所编大型类书,所引一般均有出处,但此条不见,其来当有自。。南宋朱熹《虱箴》中还曾为虱多生贫寒之士鸣不平,怀疑虱怀私心,曰:“缁衣秃发,汝族自灭。华堂洁衣,汝族自微。隆准寒士,为汝所欺。吁!汝之处心,其有私也邪?其无私也邪?”(30)(宋)朱熹撰,朱杰人等主编: 《朱子全书·朱子遗集》卷六《虱箴》,上海: 上海古籍出版社,合肥: 安徽教育出版社2010 年版,第767 页。南宋罗璧《识遗》则有曰:“衣弊生虮虱,肉腐生蛆虫,自然之理也”(31)(宋)罗璧撰,王建、田吉点校: 《识遗》,长沙: 岳麓书社2010 年版,第121 页。宋人等的论说深刻影响了后人,如明人方以智于《物理小识》中有曰“人身之虱,本因汗垢,后乃孕滋”(32)(明)方以智撰: 《物理小识》卷一一《鸟兽类》,《文渊阁四库全书》第867 册,第971 页下。之说。

当然,宋及其后之人虱生于汗垢说等并不是唯一的解释模式,其实这也并未从根本上否认气论的宇宙生成论,在更为形而上的层面上如与秦观关于虱生辩论中极力主张生于汗垢之说的苏轼亦曾有虱因人“气体感召而生者”(33)(宋)陈录: 《善诱文·东坡放生》,《丛书集成初编》本,北京: 中华书局1985 年版,第17 页。之论。同样,宋人虱生于汗垢等个人卫生不佳之论,看似有否定虱与人身根本关系的趋势,但是不得不承认的是,虱之所以能引起宋人兴趣并进入如苏轼与秦观的论争话语,其背后仍透露出了虱寄生于人的这种特殊关系,而这种经验层面的寄生与现今科学话语下的寄生认知仍有本质的区别。(34)对寄生现象及虱子与人类的科学研究可参考[美]汉斯·辛瑟尔著,谢桥、康睿超译: 《老鼠、虱子与历史: 一部全新的人类命运史》第四、第十章,第80—96、190—200 页。

二、古人对人虱及其所引发疾病的防治

虽然思想认识上,人虱的产生与人身关系密切,但思想上的认知,毕竟抵不过现实中对这种“吃人虫”感官上的感受。从基本的生活经验看,每个人都有去除虱子的动机与能力,前揭《商鞅》以虱为喻,就是要力欲去虱官强国。(35)蒋礼鸿撰: 《商君书锥指》卷二《说民第五》,第38 页。范睢曾语秦王曰:“临东阳,则邯郸口中虱也”(36)(清)王先慎撰,钟哲点校: 《韩非子集解》卷九《内储说上七术第三十·倒言七右经》,第234 页。,当然这首先说明了一种可以轻易吞下或杀死虱子的能力,另外也透露了吃虱这种人们惯常的杀虱方法。关于吃虱,苏轼小儿以奴婢嚼大麦“啧啧”之声为“嚼虱子”之喻可谓形象。(37)(宋)苏轼撰,孔凡礼整理: 《仇池笔记》卷上《二红饭》,《全宋笔记》第1 编第9 册,郑州: 大象出版社2003 年版,第211 页。将虱子夹在两个大拇指中间挤压至死,即俗称的“挤虱子”亦无疑是常见的杀虱方法。除此之外,及时沐浴洗衣亦是主要的去虱方法,如西汉刘向等所编《淮南子·说林训》就有“汤沐具而虮虱相吊”(38)(汉)刘安编,何宁撰: 《淮南子集释》卷一七《说林训》,第1203 页。之说。另外,梳篦尤其是齿小而细的篦子亦是去除头部虮虱的常用工具,《史记·匈奴传》索隐引《仓颉篇》即有“靡者为比,麄者为梳”(39)《史记》卷一百一十一《匈奴列传第五十》,北京: 中华书局1982 年版,第2898 页。,《仓颉篇》相传为秦相李斯等取改省周宣王太史籀所编《史籀篇》而用小篆书写的启蒙识字课本,西汉蒙书《急就篇》亦载有“镜奁梳比各异工”(40)(汉)史游撰: 《急就篇》,《丛书集成初编》本,北京: 中华书局1985 年版,第14 页。语。当然,直接剃掉头发更是去除头虱一劳永逸之策,如东汉马援击山贼之上书中有曰“除其竹木,譬如婴儿头多虮虱而剃之”,受此启发,朝廷竟令“小黄门头有虱者,皆剃之”。(41)(汉)刘珍等撰,吴树平校注: 《东观汉记校注》卷一二《传七·马援》,北京: 中华书局2008 年版,第429 页。除了以上基本的生活经验总结,古人还经验地发现了一些植物、矿物质等的去虱作用,这点下文将结合去虱药物集中讨论。

(一)除虱药物的发展与方书应用

从本质上讲,传统医学属于经验医学的范畴,其与人们生活经验的互动非常密切,这一方面表现为医学典籍中药物知识很大程度上来自于生活经验,另一方面则为医家典籍所载药物之应用不囿于医家,常人亦可广泛参与其中。而由于史料的书写与分布的关系,本节在主要以医籍所载除虱药物为论述主线的同时,尽量揭示除虱药物知识在医学内、外的互动关系。

关于除虱药物,我国现存最早的成书于汉代的《神农本草经》即载有雌黄与水银两种药物,曰:雌黄“味辛,平,有毒。治恶疮,头秃,痂疥,杀毒虫、虱,身痒,邪气,诸毒”(42)马继兴主编: 《神农本草经辑注》卷四《下药·雌黄》,北京: 人民卫生出版社1995 年版,第407 页。;水银“味辛,寒,有毒。治疥瘙痂疡,白秃,杀皮肤中虫、虱,堕胎”(43)马继兴主编: 《神农本草经辑注》卷四《下药·水银》,第408 页。等。南朝齐梁陶弘景的《本草经集注》是《神农本草经》的早期注本,同时又吸收了魏晋及其以前名医记录的365种药物资料注释而成,其所载除虱药物较《神农本草经》又有大的扩展,又增加了百部根、五色符和草蒿三种药物,(44)(梁)陶弘景编,尚志钧、尚元胜辑校: 《本草经集注》(辑校本),北京: 人民卫生出版社1994 年版,第312、321、363 页。其中百部根后世如《证类本草》等引有“《抱朴子》百部根,理咳嗽及杀虱”,《抱朴子内篇·仙药》条却载有“治咳及杀虱耳”(45)(晋)葛洪著,王明校释: 《抱朴子内篇校释》卷一一《仙药》,第197 页。的功效,而陶弘景则有《抱朴子注》,惜已佚,仅从文字表述上似看不出二者间的继承关系。至于五色符,陶弘景曰五色符“方药皆不复用,今人并无识者”(46)(梁)陶弘景编,尚志钧、尚元胜辑校: 《本草经集注(辑校本)》卷四《草木中品·五色符》,第321 页。,似乎是其自己重新发现并著录的。

唐宋时期是我国药物发展史上的重要阶段,唐高宗时苏敬等人在陶弘景《本草经集注》的基础上,通过增补注文及新药纂修而成了我国最早的官修本草《新修本草》(亦即《唐本草》),其对于除虱药物,除延续陶弘景的著述外,还新附有大空,史载大空“味辛、苦,平,有小毒。主三虫,杀虮虱”(47)(唐)苏敬等撰,尚志钧辑校: 《新修本草[辑复本]》卷一四《木部下品·大空》,合肥: 安徽科学技术出版社1981 年版,第358—359 页。。陈藏器又感陶弘景、苏敬等人尚有遗漏,遂著有《本草拾遗》,其中新增录有除虱药物石黄、虱建草等,石黄曰“今人敲取中精明者为雄黄,外黑者为熏黄,主恶疮,杀虫,熏疮疥虮虱,和诸药熏嗽”(48)(唐)陈藏器撰,尚志钧辑释: 《〈本草拾遗〉辑释》卷二《玉石部·石黄》,合肥: 安徽科学技术出版社2002 年版,第19 页。,即雄黄的矿石也。雄黄《神农本草经》即有载,(49)可详参马继兴主编: 《神农本草经辑注》卷四《下药·雄黄》,第405 页。而陈藏器所载之熏疮疥虮虱功效,显系时人治虱经验而来。虱建草则曰“味苦,无毒。去虮虱,挼取汁沐头,尽死”,另外还在虱建草下附说水竹叶亦可去虮虱。(50)(唐)陈藏器撰,尚志钧辑释: 《〈本草拾遗〉辑释》卷三《草部·虱建草》,第101 页。陈藏器虱建草的相关内容,还为晚唐段成式《酉阳杂俎》所转引,(51)(唐)段成式撰,许逸民校笺: 《酉阳杂俎校笺·前集》卷一七《广动植之二·虫篇》,北京: 中华书局2015 年版,第1269 页。影响很广。宋代则诞生了《开宝本草》、《嘉祐本草》、《证类本草》、《大观本草》和《政和本草》等一系列重要的药物学著作,在除虱药物上,《证类本草》就著录了石黄、雌黄、水银、虱建草、草蒿、大空、五色符等诸多药物,系统总结继承了此前的成果。

明人李时珍《本草纲目》完整、系统总结了其以前的医药学成就,对后世影响亦颇大,并衍生出了多种节本,其在“百病主治药”中总结辟虮虱药物有虱建草、大空、藜芦、百部、白矾、水银、银朱、轻粉、铜青等九味药物。(52)(明)李时珍撰,王育杰整理: 《本草纲目》卷四《百病主治药下·诸虫伤》,北京: 人民卫生出版社2004 年版,第273 页。其中银朱、轻粉本质上与水银关系密切,对此李时珍有曰“水银乃至阴毒物,因火丹砂而出,加以盐、矾炼而为轻粉,以硫黄升而为银朱”(53)(明)李时珍撰,王育杰整理: 《本草纲目》卷九《金石三·水银粉》,第419 页。。“白矾”陶弘景即曰乃矾石炼而纯白者,而矾石《神农本草经》即入药,并被视为上品,白矾辟虱应是唐宋以后医家的新应用。藜芦,《神农本草经》亦有载,曰主蛊毒,咳逆,杀诸虫毒等(54)马继兴主编: 《神农本草经辑注》卷四《下药·藜芦》,第343 页。。而藜芦明确用于杀虱,李时珍溯源到了南宋人杨士瀛所撰《仁斋直指》,该书载有头虱、身虱两方,头虱坊曰“蔾芦末掺发”,或“麻油调轻粉涂发”;身虱方则曰“水银和鹤虱末,帛揉之为索,系衣自落”。(55)(宋)杨士瀛编撰,(明)朱崇正附遗: 《新刊仁斋直指附遗方论》,明嘉靖29 年(1550 年)朱崇正刊本,第8b 页。其实以藜芦治头虱,南宋时非常普遍,南宋医家卢祖常《续易简方论后序》即有曰“黑者值藜芦而衰落,白者近水银而暗亡”(56)[日]冈西为人编: 《宋以前医籍考》,北京: 人民卫生出版社1958 年版,第1086 页。,黑、白者即分别为头虱与身虱也。铜青,即铜绿,乃铜器上所生的绿色物,宋《嘉祐本草》始著为药,“杀虫”功效乃李时珍“发明”,而治头虱,李时珍则径引自《摘玄方》,曰:“头上生虱,铜青、明矾末,掺之”(57)(明)李时珍撰,王育杰整理: 《本草纲目》卷八《金石一·铜青》,第367 页。。《摘玄方》系明代方书,已佚,李时珍多有引。

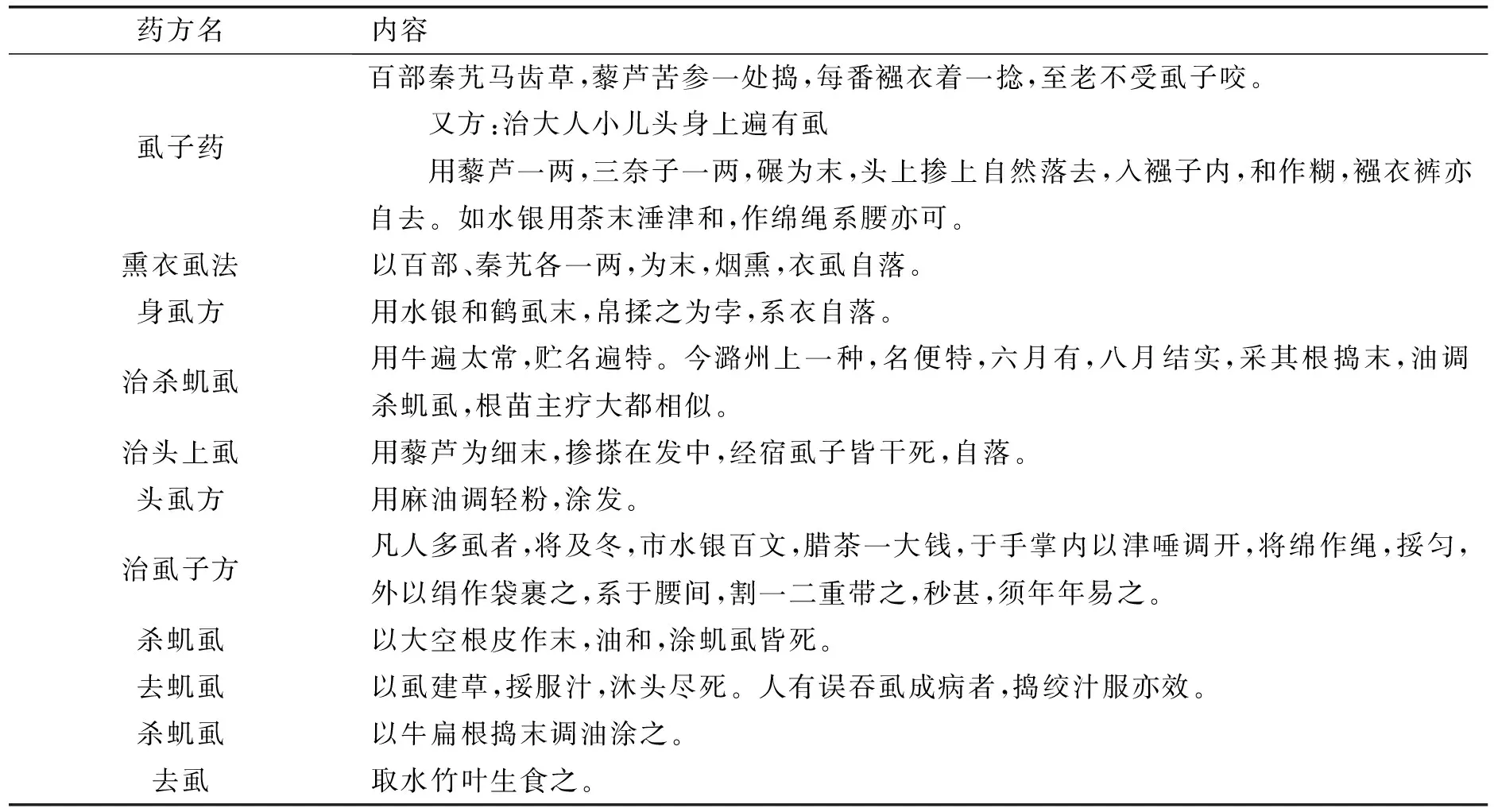

综上可见,李时珍所载除虱药物主要来自两个系统,其一为唐宋以前诸药物学著作,这是最主要的来源;其二则为宋代以来的方书系统。如上所论,从经验医学的角度而言,药物之应用常人亦可广泛参与其中,也即除虱这种行为较难进入医家方书应用系统,这也就可以部分解释为何除虱药物来源于中方书系统所占比例低、出现时间晚的缘由。值得注意的是,古代方书知识的来源不止药物学发展之一途,孙思邈曰:“医方千卷,未尽其性,故有汤药焉、有针灸焉、有禁咒焉、有符印焉、有导引焉,斯之五法,皆救急之术也。”(58)(唐)孙思邈撰,李景荣等校释: 《千金翼方校释》卷二八《禁经上》,北京: 人民卫生出版社1998 年版,第440 页。故《千金翼方》和《圣济总录》中则分别载有禁咒和仙丹除虱之法。(59)(唐)孙思邈撰,李景荣等校释: 《千金翼方校释》卷二九《禁经上·掌诀法第五》,第446 页; (宋)赵佶敕编,郑金生等校点:《圣济总录》卷二〇〇《神仙服饵门·神仙炼丹》,北京: 人民卫生出版社2013 年版,第2341 页.在世俗化较强的宋代,宋士大夫中亦有信而传禁咒除虱者,如《邵氏闻见后录》即有载吕晋伯语,曰:“除虱法,吸北方之气喷笔端,书“钦深渊默漆”五字,置于床帐之间,即尽除。公资正直,非妄言者。”(60)(宋)邵伯温撰,李剑雄、刘德权点校: 《邵氏闻见后录》卷二九,北京: 中华书局1983 年版,第227 页。当然,就方书的编纂而言,“求全”是一个非常显著的特点,宋代就出现了如《太平圣惠方》、《圣济总录》等一系列大型方书,惜其都未载除虱药方,但是明初编纂的现存最大的方书《普济方》中却刊载了诸多除虱药方,透过此可一窥除虱药物的发展与应用情况,下文表而示之:

《普济方》所载辟虱药方简(61)(明)朱橚等编:《普济方》卷二八六《杂录门·祛虱法》,北京:人民卫生出版社1960 年版,第4625—4626 页。

《普济方》所引诸方不载出处,此则很难周知,从诸方可见,以治头虱方为多,这可佐证上文头虱难治的生活常识,故医家参与较多。从方中诸药看,其远比诸药物学著作所载为多,如秦艽、马齿草、三奈子、鹤虱、麻油、牛扁根等诸书均不载,当然作为方书配伍之药,即使不起主要作用,但这亦无疑丰富了对治虱药物发展与方书应用的认识。

(二)古代医家对人虱引发疾病的疗治

古人曾以虱喻医道之难,南宋医家卢祖常有曰虱之为病“其患痒,其害轻”,但其繁殖很快,曰“及其盛也,累累于衣缝,纷纷于发鬓,扪之不尽,栉之复有”。(62)[日]冈西为人编: 《宋以前医籍考》,第1085—1086 页。啮虱过多,或者虱子的大量集聚,则可能引发所谓的虱病。我国第一部论述各种疾病病因、病机和证候之专著,隋巢元方所撰的《诸病源候论》就记载了两种由人虱所引发的病症,其一为虱症,其二为头多虱生疮。虱症,即曰“人有多虱,而性好啮之,所啮既多,腑脏虚弱,不能消之,不幸变化生症,而患者亦少”,是由于人大量吃虱所致,其病症则为“人见虱必啮之,不能禁止”,这种病症所“患者亦少”,但是“虱生长在腹内,时有从下部出,亦能毙人”,能引发严重的后果。(63)(隋)巢元方撰,南京中医学院校释: 《诸病源候论校释》卷一九《症瘕病诸候·虱症候》,北京: 人民卫生出版社1980 年版,第593 页。至于小儿头多虱生疮候,则曰:“小儿头栉沐不时,则虱生。滋长偏多,啮头,遂至生疮,疮处虱聚也,谓之虱窠。”(64)(隋)巢元方撰,南京中医学院校释: 《诸病源候论校释》卷五〇《小儿杂病诸候·头多虱生疮候》,第1374—1375 页。可见,此系小儿不经常梳洗头部,因痒而挠破头皮所引发的感染。

以上虱症与虱疮,巢元方并未给出疗治的方法,或者说根据该病成因,不啮虱或勤栉沐则自不会患该病,这些都是个人可以在经验层面上处理的。但既有此症,医家还是在医学系统内进行了解说。关于虱症,初唐孙思邈《千金要方》则著有治虱症方,曰:“故败篦子一枚、故败梳一枚,上二物各破为两份,各取一份烧为末,又取一份,以水五升煮取一升,以服前烧末,顿服,须斯出矣。”(65)(唐)孙思邈撰,李景荣等校释: 《备急千金要方校释》卷一一《肝脏坚症积聚第五》,北京: 人民卫生出版社1998 年版,第263 页。孙思邈虱症方影响很大,后世多引用之,梳篦被中唐陈藏器《本草拾遗》首载为药,亦当受此影响,曰梳篦“无毒,主虱病,煮汁服。虱病是活虱入腹为病,如症瘕者”(66)(唐)陈藏器撰,尚志钧辑释: 《〈本草拾遗〉辑释》卷四《木部·梳篦》,第158 页。。此外,同样被陈藏器首载为除虱药物的蝨建草,亦可治疗虱症,曰“人有误吞虱成病者,捣绞汁,服一小合”(67)(唐)陈藏器撰,尚志钧辑释: 《〈本草拾遗〉辑释》卷三《草部·虱建草》,第101 页。。陈藏器所载录之梳篦与虱建草,成为后世治虱症的基本药物。

至于前揭小儿不经常梳洗头部,因痒而挠破头皮会引发生疮的感染,同理,大人亦会挠至生疮也,这种情况医家不多载,而对于由阴虱所引发的阴部感染即阴虱疮,医家则著录较多,李时珍《本草纲目·百病主治药》即以银杏为其主治药,曰“阴上生虱作痒,嚼涂”(68)(明)李时珍撰,王育杰整理: 《本草纲目》卷三《百病主治药·囊痒》,第184 页。。而银杏“宋初始著名”,原名鸭脚,明人亦曰白果,此前“修本草者不收,近时方药亦时用之”。“银杏”条下所引《刘长春经验方》(已佚)“阴虱作痒方”有更详细的叙述,曰“阴毛际肉中生虫如虱,或红或白,痒不可忍者,白果仁,嚼细,频擦之,取效”。(69)以上参见(明)李时珍撰,王育杰整理: 《本草纲目》卷三〇《果部·银杏》,第1474—1475 页。阴虱疮,《医宗金鉴》则曰:“此疮一名八脚虫,生于前阴毛际内,由肝、肾气浊生热,兼淫欲失洗不洁搏滞而成。瘙痒难忍,抓破色红,中含紫点。内宜服芦柏地黄丸,外用针挑破去虱,随擦银杏无忧散易愈。若毛际内如豆如饼,发痒结如蜡皮者,杨梅毒也。即按杨梅毒治之。”对其病因与医治所述颇详。(70)(清)吴谦等编: 《御纂医宗金鉴》卷六九《编辑外科心法要诀·下部》,北京: 人民卫生出版社1998 年版,第834—835 页。以虱咬而致病者,还有曰虱蛊者,《隋书·地理志》载林邑郡的新安、永嘉等地蓄养虱虫为蛊,曰“其法以五月五日聚百种虫,大者至蛇,小者至虱,合置器中,令自相啖,余一种存者留之,蛇则曰蛇蛊,虱则曰虱蛊,行以杀人。”(71)《隋书》卷三十一《志第二十六·地理下·林邑郡》,北京: 中华书局1973 年版,第887 页。

虱入耳,虽不多见,但偶亦有之,医亦不多载,往往附于诸虫入耳,对此南宋许叔微《续本事方》载曰,治诸虫及虱等入耳“白胶香一味,烧熏耳中,令知耳孔内暖,虫自出妙”(72)(宋)许叔微撰: 《类证普济本事方续集》,见《续修四库全书》卷九九九《子部·医家类》,上海: 上海古籍出版社2002 年版,第643 页下。,此条明初大型方书《普济方》亦有引。(73)(明)朱橚等编: 《普济方》卷五十五《耳门·百虫入耳附论》,第274 页。此外,还有一种虱瘤者,其发病似与虱子无关,只是瘤破所出虫与虱类,故名,也因此其治法亦仿治虱者,如用“千年木梳烧灰及黄龙浴水”进行疗治,(74)相关可详参(宋)洪迈撰,何卓点校: 《夷坚志·夷坚丙志》卷第一一《李生虱瘤》,北京: 中华书局2006 年版,第462 页。兹不赘言。

三、儒、释人虱叙事中的生命审思

若将人虱视为独立的生命个体时,人们除虱尤其是医学领域发展出来的对人虱的防治体系则可认为是对人虱的系统性杀戮。鉴于此,古人还是生发出了如“养虱”等一些值得审思的行为与思想。“养虱”,史载南朝江泌“性行仁义,衣弊,恐虱饥死,乃复取置衣中”,其行还得到了所谓“数日间,终身无复虱”的善报。(75)《南齐书》卷五十五《列传第三十六·孝义·江泌》,北京: 中华书局1972 年版,第965 页。又有宋人查道,曰其“性淳古,早寓常州琅山寺,躬事薪水,以给僧众,常衣巨衲,不复洗濯,以育蚤虱,晩年待制龙图阁,朝列伏其重徳,咸谓之查长老”(76)题(宋)王君玉编,杨倩描、徐立群点校: 《国老谈苑》卷二《查长老》,北京: 中华书局2012 年版,第81 页。。以上不难看出,养虱都作为其仁义道德的注脚之一而被载入史籍,但这并不普遍,因为褒贬人物,述其仁义道德者并不局限于养虱一途,可说都是儒家道德体系下的个例。众所周知,“仁”是儒家的核心思想,但其仁往往被认为是有界限的,《孟子》即曰“君子之于物也,爱之而弗仁”,汉赵岐注曰“物,谓凡物可以养人者也。当爱育之,而不如人仁,若牺牲不得不杀也”。(77)(清)焦循撰,沈文倬点校: 《孟子正义》卷二十七《尽心章句上》,北京: 中华书局1987 年版,第948 页。清康有为即曰“虮虱生于人,而人不爱之”,“为其不同类也”,“圣人之仁,以爱人类为主”。(78)(清)康有为著,楼宇烈整理: 《春秋董氏学》卷六上《春秋微言大义第六上·人类》,北京: 中华书局1990 年版,第145 页。又曰“虽然,万物之生皆本于元气,人于元气中,但动物之一种耳,当太古生人之始,只知自私爱其类而自保存之,苟非其类则杀绝之”,主张“去类界而爱众生”。(79)(清)康有为著,周振甫、方渊校点: 《大同书·壬部·去类界爱众生》,北京: 中华书局2012 年版,第287 页。突出人的作用,将人与万物对立起来,确乃儒家的一贯思维。儒家在人与万物的关系上,宋儒程颐总结为两说,其一为“天生禽兽,本为人食”,其二为“禽兽待人而生,杀之则不仁”,但就程颐个人而言,却有不同的看法,认为禽兽之于人“大抵力能胜之者皆可食,但君子有不忍之心尔。故曰:‘见其生不忍见其死,闻其声不忍食其肉,是以君子远庖厨也’”。(80)(宋)程颢、(宋)程颐著,王孝鱼点校: 《二程集·河南程氏外书》卷第八《游氏本拾遗》,北京: 中华书局2004 年版,第399页。

相对于儒家,佛教却是严格戒杀的,“杀是五戒之首”,并且宣扬因果报应、六道轮回转世之说。但如蛇、蝎、蜈蚣、蚰蜒、人虱等亦不时困扰着佛教徒的生活与修行,于是《四分律》中就有了一些基本的规范,具体对人虱的处理则反对“拾虱弃地”,主张“听以器盛,若绵拾着中。若虱走出,应作筒盛。若虱出筒,应作盖塞。随其寒暑,加以腻食,将养之也”。(81)(唐)释道世著,周叔迦、苏晋仁校注: 《法苑珠林校注》卷九十九《杂要篇第九十九·杂行部第十》,第2862 页。虽有此规定,但拾虱弃地似仍是一般的处理方式,如史载慧成禅师与一律师即善解戒律者旅途同宿,该律师则“夜中投虱于地”(82)(唐)道宣撰,郭绍林点校: 《续高僧传》卷一六《习禅初·后梁荆州枝江禅慧寺释慧成传十四》,北京: 中华书局2014 年版,第589 页。。又如有道宣律师中夜亦曾“扪虱投于地”(83)(宋)赞宁撰,范祥雍点校: 《宋高僧传》卷二《译经篇第一之二·唐洛京圣善寺善无畏传》,北京: 中华书局1987 年版,第21 页。。不过“扪虱以绵纸裹投于地”(84)(宋)赞宁撰,范祥雍点校: 《宋高僧传》卷一四《明律篇第四之一·唐京兆西明寺道宣传》,第330 页。似亦是佛家戒律,如西明寺宣律师,秉持第一,“持禁坚牢,扪虱以绵纸裹投于地的记录。但史籍对如上所举诸“扪虱投于地”的记载,都是持批评态度的,对律师慧成则以“昨夜一檀越被冻困苦”语为戒,对道宣律师则连呼“扑死佛子”,显然更提倡以筒养之的行为。此外,佛教中还有人与虱更为和谐相处的故事,《报恩经》曰“尔时比丘常患虮虱,即便告虱而作约言:我若坐禅,汝宜默然,隐身寂住。其虱如法”,虱如法饮食,结果得以身体鲜肥。(85)参见(唐)释道世著,周叔迦、苏晋仁校注: 《法苑珠林校注》卷二十二《入道篇第十三·引证部第四》,第713 页。当然,以上的人虱叙事,多是“高僧”话语下的嘉言懿行,在实际中亦不乏将虱子置于汤沐之中的事例,如宋人庄绰就亲自见到剑川一地僧舍“凡故衣皆煮于釜中,虽裈袴亦然,虱皆浮于水上”(86)(宋)庄绰撰,萧鲁阳点校: 《鸡肋编》卷上《孙真人治虱方》,北京: 中华书局1983 年版,第11 页。的情形。

儒释道之间的相互融摄是中国古代尤其是唐宋时期的重要发展特征,并深刻影响了古人的思想和行为。宋陈录《善诱文》在论说佛教五戒以杀戒为首时,亦明显体现了儒家“仁”的思想,如不食四等肉中的“曾见杀则不食”、“曾闻杀则不食”等无不体现着孟子“君子远庖厨”(87)(清)焦循撰,沈文倬点校: 《孟子正义》卷三《梁惠王上》,第83 页。的思想,甚者还引用“不仁”,“仁人君子”等儒家话语进行直接论说,其中还提到的“蚤、虱、蚊、蚋形虽微小,其遭杀受痛亦与牛羊一等,勿谓微小便轻杀之”语,可谓儒释仁善思想内涵融摄发展的集中体现。(88)以上参见(宋)陈录《善诱文·五戒之首》,第13 页。

四、余 论

儒释出于仁、善观念,有一些善待虱子的例子,然虱之患虽轻,却令人日夜不安,终生为害。即使有佛教“以筒养之”的规定,但由于离开了人体的寄生环境,也是必死无疑,对此宋人李汉臣亦批评道“释教令置虱于绵絮筒中,久亦饥死”(89)(宋)庄绰撰,萧鲁阳点校: 《鸡肋编》卷上《虱沾露化青虫》,第19 页。。可见,仁、善观念施之它物为易,验之己身则难,但是“勿谓微小便轻杀之”的态度却还是可以给人们以启迪。而现今,随着生活水平的提高与卫生情况改善,人们更是已经彻底消灭了人虱这一人体寄生虫。其实就寄生而言,正如美国学者威廉·麦克尼尔《瘟疫与人》所言,“人类大多数的生命其实处在一种由病菌的微寄生和大型天敌的巨寄生构成的脆弱的平衡体系之中”,就巨寄生而言,“早在远古时期,人类涉猎的技巧和威力就已经超越了其他肉食动物”,而爬到了食物链的顶端,而后随着农业等的发展,人类建立起了比较温和而稳定的巨寄生模式。(90)[美]威廉·麦克尼尔著,余新忠、毕会成译: 《瘟疫与人》,北京: 中信出版社2018 年版,第6—7 页。因而由病毒、细菌或多细胞生物等微寄生物组成的微寄生就成为了人类最主要的挑战,但可以肯定的是,人类的微寄生系统仍然处于一个平衡的环境体系中,有证据显示由于人类与家畜(禽)的亲密度较高,而所患共同疾病的比例亦非常高,但这种挑战当远较人类感染野生动物的病菌为小,因为人类与家禽之间由于长久以来的环境适应性而具有相应的免疫力,已经建立起了一种较为稳定的疾病模式,而人类与野生动物之间则需要相当的代际时间来适应致命性的新疾病。(91)[美]威廉·麦克尼尔著,余新忠、毕会成译: 《瘟疫与人》,第44—49 页。汉斯·辛瑟尔曾言,人类新疾病的来源主要有两个:其一是通过人与寄生物之间相互的逐渐适应,已经存在于人类身上的寄生现象发生了改变;其二则为通过与之前未曾接触过的相关动物或昆虫接触,人类之所以未曾感染自然界已经存在的多种疾病,只是缺乏这样的机会。(92)[美]汉斯·辛瑟尔著,谢桥、康睿超译: 《老鼠、虱子与历史: 一部全新的人类命运史》,第87 页。而芭芭拉·纳特森-霍洛威茨《共病时代:动物疾病与人类健康的惊人联系》则通过鲜活的实例来论证人与动物处于“共病时代”,极力呼吁建立所谓的“人兽同源学”。(93)[美]芭芭拉·纳特森- 霍洛威茨、凯瑟琳·鲍尔斯著,陈筱宛译: 《共病时代: 动物疾病与人类健康的惊人联系》,北京: 生活·读书·新知三联书店2017 年版,第279—291 页。具体到人虱的相关研究,美国著名细菌学家、免疫学家,斑疹伤寒疫苗的研制者汉斯·辛瑟尔就在其1935年所撰《老鼠、虱子与历史:一部全新的人类命运史》一书中警示道,只要人类的愚蠢和残暴给斑疹伤寒等传染病一个机会,它就会乘虚而入,重整旗鼓。(94)[美]汉斯·辛瑟尔著,谢桥、康睿超译: 《老鼠、虱子与历史: 一部全新的人类命运史》,第301 页。当然汉斯·辛瑟尔所言是针对现代流行病学下的斑疹伤寒等,不过由此亦可见,人类对于虱子与环境“残暴”的态度却与古人是极其类似的。换句话说,人类至今仍未能很好地处理人与万物及环境的寄生关系。从古人对待虱子“勿谓微小便轻杀之”的态度出发,对那怕是小如虱子者的万物生命多一点尊重与敬畏,庶几是人类与万物及环境和谐相处的重要起点。