两汉时期的书体竞萃

2020-05-14葛承雍

葛承雍

隶书作为汉代通行的书体,以方折的笔势代替篆书的圆转,书写较篆书简易。随着隶书的成熟以及广泛使用,又衍化出各种新的书体,如草书、楷书、行书,从而呈现出多种书体风格争艳竞美的荟萃状态。

一般人认为楷、行、草在三国两晋时期接近形成,有人则认为到齐、梁之际,甚而晚到隋唐才形成。书体的形成,时代界限可能是个重要的客观因素,可是每一种书体的日趋成熟需要长时间的过渡时期,需要有一个从民间流行的书体到官方应用的正规书体的发展过程。从出土的两汉简牍中的大量墨迹,证明真楷、行书、章草的出现,可以上溯到西汉时期。

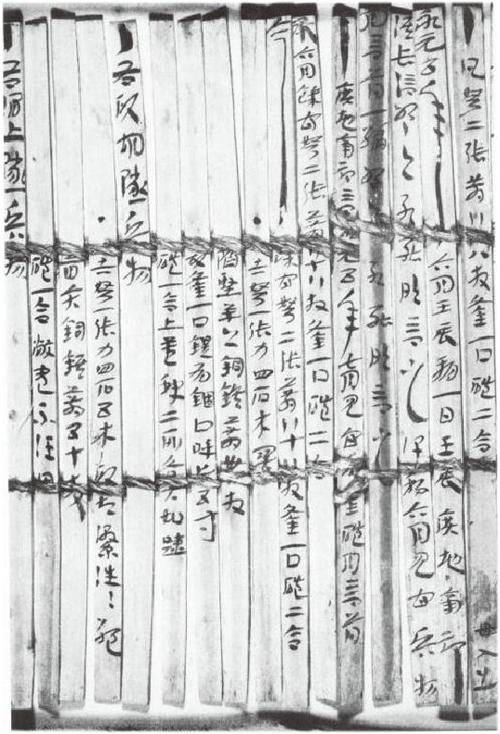

汉代的草书是从对隶书的快速书写中发展而成的,这种草书后世称之为“章草”。许慎说:“汉兴有草书。”(《说文解字·叙》)然而,竹木简出土之前,人们对它的认识是有局限的。随着汉代简牍的大量发现,可知汉草是解散了隶书形体,书写起来较为率急便捷的字体。它的特点是保留了隶书笔画的波磔特征,但在结体上则完全改变了隶书的规律,化方折为圆转,寓古朴于飞动之中,不仅实用性很强,同时也具有较高的艺术价值。像敦煌、居延汉简中草率的隶书字体以及《永元器物簿》中的简捷书体,用笔与书写已经呈现出章草的特点,折锋使转尤为明显,横画的写法已略异于隶书的“蚕头燕尾”,上挑虽尚有遗痕,但不甚明显。《武威汉代医简》中所收部分简的书写更以章草为主,结体用笔已具备章草法度,为后世章草的发展和走向成熟奠定了基础。

永元器物薄

楷书即真书,也是由隶书演变而来的。早期真书用笔一般都参有隶法,并常有波磔的遗意,因同源于章草,所以也称作“章楷”。从简牍中寻踪追迹,不难看出在《流沙坠简》中所收汉武帝建元三年(前138)简和汉宣帝神爵四年(前58)简里已出现楷书的雏形,即在书写时略去隶书的蚕头燕尾和波磔笔势。这些处在萌芽状态的楷书尽管十分幼稚,但明显比隶书朴素和简练,后世的楷书无疑是以此为滥觞的。居延汉简中西汉末年的寸楷大字“诏书”,笔画横粗竖细,下笔横起直落,笔力在中锋,略带挑法,具有汉隶痕迹,如同早期的魏楷。特别是“人”“之”二字的撇捺,简直可称楷书笔画的标准形态。由此可知,楷书在西汉也已出现。

行书是介于楷书和章草之间的书体,它比章草易于识别,比楷书又便于快速书写,因而更容易为下层民众所接受。《居延汉简甲编》中宣帝元康二年(前64)简、元帝永光三年(前41)简的行书流畅活泼,动中有停,虽然还具有隶书的涩味,但行墨时轻时重,使毫时行时留,行书的特点十分鲜明。此外,《流沙坠简》中所收部分汉简、武威汉简以及东汉灵帝熹平元年(172)陶瓶上的墨书等,类似后世行书的字体比比皆是,这些都比史书记载汉灵帝时刘德升创造行书要早得多,刘德升只不过是东汉末年一个以行书闻名的书法家罢了。书体的产生固然有个人风格面貌的因素,但它必然也有着长时间的、约定成俗的孕育过程。唐张怀瑾《书断》中说行书“非草非真,发挥柔翰”。孙过庭《书谱》也说:“趋事适时,行书为要。”宋《宣和书谱·叙说》中说:“真几于拘,草几于放,介乎两间者,行书有焉。”这些著作都深刻道出了行书在实用中的优越性,也是人们对其喜闻乐见的原因。所以行书是在汉代隶书、章草的发展阶段同时出现的。

西汉遗书墨宝的数量庞大,书派流体变化纷呈,隶、草、真、行各体咸备,充分体现了秦汉字体的大变革,为书法发展开拓了更大的领域。这当然不单是一般信札书写可以草率,而正规册籍书写则要严整规范的实用问题,而是因为一个时代的书法艺术,是与其相应的文化环境息息相关,和其社会生活血肉相连的。如果把汉代书法同当时的帛画、石雕、陶佣、壁画、画像砖以及文学题材、建筑图景相比,它们都具有简练、古朴、雅拙、自然的特点,这是一种粗线条、粗轮廓的文化景象,没有过分的细节修饰,也没有强烈的主观抒情。突出的是朴素粗犷的形体姿态,是雄浑厚重的大动作,是黑白简洁的整体形象。然而,整个汉文化的灵魂生命就在这里。在这高度夸张的表达和飞扬流动的气势中,人们在狭小的简牍表面,仍然匠心独运,始终贯穿信手拈来的率意笔法,有时活泼跳跃,有时急切灵便,有时疏朗放纵,有时恣意挥就……给人以气韵生动、天然和谐的感觉。我认为,率急外露既是简牍书体的灵魂,也是以拙生巧的文化内涵。与后世书法中严谨的整齐美相比,西汉书体中随意、不做作的自然美更高一筹,这种天然意趣的审美,成为后世刻意追求的境界。西汉简牍书法的率急奔放虽然与当时实用有关,但它所形成的艺术上的自然情趣,却是人情感的无意流露。汉人在简书表现上形成自己的独特艺术形式与风格,并非任何个人所独创和追求的,而是在一定历史阶段中社会文化各种因素互相配合所致。

需要人们深思的是,汉以后书法艺术虽然不断发展,但可以说不再有书体变化的问题,而只是继承关系和盛衰的问题。以实用作为动力的汉书格调,包蕴着苍茫混沌的自然美,成为后人孜孜以求却常常不可企及的目标。这表明,中华民族第一次进入高度集中统一的封建帝國后,文化的力量、气魄、价值和主题十分宏伟,它是一个幅员辽阔、人口众多、文化繁荣时期的艺术。汉代书法中如此丰富的书体与风格,在其广度上确乎为后代所未达到。尽管汉隶、汉篆粗犷古拙,气势雄沉;尽管章草、真楷、行书都处在草创阶段,显得幼稚、简单,但是线条、速度、运动的韵律感,反而显得有生动活泼的气势,充满着蓬勃旺盛的冲涌力量。这都是汉人思想精神在书法中的全面反映,人的现实生活直接或间接地融入在简牍书法里,并不以书法自身形象为自足目的,而是以整体性的民族精神呈现在人们眼前。对后代来说,汉代书法难以企及的根本道理就在这里。

进入东汉以后,统治阶级在加强封建专制的同时,倡导“三纲”“六纪”等道德规范,所以东汉初年的简牍,显得较为规则,追求整齐典雅,用笔严谨,章法规整,可以明显地看出,它是后来汉碑的先河。

自和帝以后,外戚和宦官交替掌握政治权力,双方斗争不断,放松了对文化的控制,加之双方都竭力拉拢一批官僚知识分子,这就给士人们在黑暗的政治斗争中打开了一个缺口,议论政治,品评人物,抨击宦官,交游课徒,客观上有利于文化的发展。因而文字的书写虽然有较为统一的官方铭刻体,但日常使用的文字却变化甚多。就是在这样一个历史发展过程中,无数的无名书家,在继续西汉简牍墨书的独特艺术风格时,在正统的、规整的文字使用的同时,又形成了实用的、质朴活泼的文字。特别是西北边塞由于战争频繁,边戍生活的艰辛,以及文字使用的急缓,汉简有精有粗,有的急就率意,如同行云流水;有的则运笔精急,典雅华美,如同深思熟虑。以甘谷汉简为例,它书于东汉桓帝延熹二年(159),二十三简,每简书两行,字体宽扁,笔画秀逸整齐。最引人注目的地方是波磔势妙,横画起笔回锋,逆人平出,末锋则带有上挑,达到“蚕头燕尾”的用笔要求。可是在撇笔的处理上则较为独特,与东汉碑刻中的取势略有区别,比如,书者在“元”字运笔竖弯处,及撇笔余尽时又铺毫拉长,变成有意拖长取势,占满简面空间,给人以丰满朴实的意境,又有不受束缚的浪漫“写意”。尤其独特的是,左直行如有较小的两字处,相邻的右直行必出现一字来对应其空位,形成横不对等的布白。这样每个字的横画与波磔可以大胆拖长,形成自然飘逸之感;有些字则可竖笔下垂,一泻千里,造成参差多变的空间位置。后世的行草书章法和印刻章法均受其影响。汉简的价值由此可见一斑。

甘谷汉简,从中可见“元”字的写法特点

东汉书法的另一鲜明革新风貌是今草的运用。如果说西汉章草的特点是字字独立而不相连绵,那么东汉今草的特点则是圆转连贯,它来源于楷书,字与字之间连笔书写,一气呵成,运笔之法从楷书化出。

应该说,今草的产生、流行和发展,最关键的还是人的创造。这也是书法艺术最本质、最核心的东西。书法之所以成为艺术,是因为它具有可视的、作用于人的感情的艺术形象。这种艺术形象来源于客观世界,但又不像绘画那样是客观世界具体形象的摹写,而是不受客观对象的约束,是经过书法家们依据美的原则改造过的,用高度概括、抽象化的线条及其在平面空间的布局来体现的。既包含了客观世界丰富的抽象的形式美,也渗透着人的思想、感情、性格、爱好和艺术理想,而这一切又都是社會关系的产物,因而书法作品通过笔墨把“美”作为追求的目标,把“人”作为表现的中心,常带有时代性、民族性、艺术趣味的阶段倾向性,以及人的个性特点、情操胸襟等。

东汉灵帝时的辞赋家赵壹非常反感当时一些文人士大夫热衷于书法,尤其是热衷于草书的现象,他专门写了_一篇书法批评文章即《非草书》,来抨击这种情况。

文章描述了梁孔达、姜孟颖等“当世彦哲”为了追慕杜度、崔瑷,特别是张芝的草书而不顾一切、忘我练字的情形。按赵壹的说法,他们这样狂热地练习草书,既不能“弘道兴世”,也不能得个一官半职,更不切合实用,同时又未必有成功的希望。那么,他们为什么一定要这样做呢?又是什么力量使他们非做不可呢?只能有一种解释,就是透过书法艺术的魅力所得到的精神快感,通过草书来得到思想解放的力量,体现人格与风度。书法既在一定程度上体现人品,也在一定程度上曲折反映时代与社会性质,以赵壹为代表的传统观点当然不了解这种深层的心理,但它从反面证明了书法之所以成为独立艺术,之所以具有强大的生命力,正是因为有人的精神表现,并为魏晋所继承和弘扬。