汉子尹光中

2020-05-14廖国松

文/廖国松

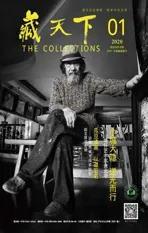

◎ 尹光中肖像(潘小山/摄)

据幺哥说,一次,一伙人在贯城河写生,正凝神注目,一汉子忽从两米来高的桥上纵身而下,几个人惊悚未定,那汉子已报上名来:我就是尹光中!大概为其气势所慑,众人一时面面相觑,不知此人是哪路神仙,半晌才回过神来,这不就是用印象派画伟人像的那位老兄么?既是画画的,四海之类皆兄弟也,于是握手言欢,侃天论画,而唯恐夕阳西下。

我与尹光中认识与此相似,一日,我在南明河畔写生,这一带我画过许多次了,古桥木楼,渔舟掠影,阳光下有如梦幻。刚打开画箱,便见河对岸有个穿蓝衣服的人,也在面对古桥写生,在当时这已算不上什么新鲜事,有的画友还是在这种场合结识的呢。虽不在意,而隔河相望,我还是感到几分莫名的亲近。

一小时之后,我的画接近完成,忽见眼前石板地上落下一长条人影,回头一看,只见一高个子的年轻人立于身后,虽是筋骨峋嶙,而瘦峭之中不乏阳刚之气,给我的感觉,仿佛一大雕突兀而下,让人陡地一惊。他问我:画画?我也问他:画画?他说他在对岸看见了我,我说我也看到了他,他说他画的也是南明桥,我说不画南明桥白画画了,谈话中,他打开画箱,将他的画展示出来。我一见大为惊异,与我的画相比,虽然写生角度各异,但笔触的粗放和色彩的夸张,都极其相近,尤其那座白色的六孔桥,全被我们画成黄灿灿的。天下哪有如此巧合之事?我即刻意识到,我遇上知音了,这家伙也是个“鬼画桃符”派!

果然,话匣子一打开,两个人不约而同就扯上了“印象派”。从康斯特勃尔到马奈,从莫奈,西斯莱到凡高,塞尚……言不及义,出语张狂,高谈阔论,旁若无人,总之,除印象派其他皆不入流,大有得印象派者得天下之势。以至晚霞初现,还不过瘾,我又邀他至家中,便餐后继续侃天,不外乎“眼前的真实不同于画中的真实”云云。人走后我还觉余兴未了,由此而认识了尹光中。

他是茶店小学吸粉笔灰的美术教师,我是测量队扛标杆的小工人。那个年代,两个不名之辈,能痛快淋漓地侃画,也算得上人生一大乐事。哪管他人侧目。

之后,我与尹光中时有往来,看画侃画,很是投缘。在我的眼里,此人不拘小节,大而化之,有时口无遮拦,得罪了人还摸不着北,而且,他除了画画,穿衣吃饭从不当真,是那类从来不知盐米贵的人物。举一例,一日,他邀几个画友到家里吃饭,时近黄昏还不见动静,有人问他何时开饭,尹光中苦笑,说菜都买回来了,就是不会做。弄得几个画友无可奈何,只得自个操刀,七手八脚,总算弄出一桌饭菜来。其味如何,不得而知,只知饭后的碗是尹光中洗的。

◎ 尹光中肖像(郑平/摄)

我之所以喜欢尹光中的画,不只是它合我的味口,而是真的觉得,他的画有才情,也画得好。好在哪里,几句话说不清,即便说出来,或许就是些陈词滥调。这么说吧,尹光中的画是那种一见就眼前发亮之作,或者说,他的画一旦上墙,会有一种磁力,让人驻足不前,离去后又不得不回首多看几眼。尹光中的写生多是静物风景,其中“石板房”风景和“梨”的静物我至今不忘 (顺便说一下,七十年代末,吴冠中先生曾在黔灵山宏佛寺举办过一次画展,其中有一幅写生,画的就是贵州的石板房,或许是我的眼拙,竟然认为,比尹光中的那一幅还稍逊几分呢)。我是在一个小型画展会上看到这两幅小画的,是整个画展上让我最为心动的作品了。据说什么人将尹光中的画视为“另类”,展出时还有一番周折。

◎ 尹光中肖像(潘小山/摄)

“另类”的人往往会做出“另类”的事。

1978年6月某日,尹光中突然找上门来,说他要到北京去弄街头画展,问我敢不敢与他同去,我吃了一惊,时逢文革结束不久,为了冲破“四人帮”多年来的思想桎梏,思想解放的浪潮在国内风起云涌,北京的民主墙运动也闹得不亦乐乎。我在文革中曾因翻拍人体艺术照吃过苦头,心存余悸,哪里敢去搞这类非官方组织的街头画展?再说去北京的那一大笔开销,我一时也筹措不起。因此推辞了尹光中的邀约。之后,尹光中邀约曹琼德、刘邦一、旷洋几个人去了北京。

此一行竟成了尹光中人生的一大转折。

他在北京的情况我不甚清楚,听说几个人在街头弄了个“五青年画展”,引起不小的反响。尹光中本人还加入了黄锐,王立平等人组织的“星星”画展,被某些人称之为中国艺术的启蒙之举,震动了整个美术界,在中国当代美术史上留下浓重的一笔。

还未等我省过神来,变魔术似的,尹光中突然弄出一批沙陶雕塑,以其原始古朴,奇崛怪异的风格引起了美术界的关注。并与董克俊、莆国昌、曹琼德、王平等人的作品,被视为当代美术史上的“贵州现象”。而且,他还以一篇题为《老鸦口的汉子们》短篇小说,让那些写小说的行家们另眼相看。

一时尹光中名声大振。

他受到大名鼎鼎的依文思的青睐。

他应邀到德国各地去展示他的沙陶艺术。

还有人邀他去拍电影……。如此等等。

我因去胡弄诗歌小说什么的,十几年间很少画画,与尹光中的来往自然少了,后来他调到贵阳画院,与我算是同一单位,因部门不同,他又忙于创作,几个月难见一面,见面时也不过闲聊几句,再无当年侃印象派时的那种兴致了,印象派都成了过眼烟云。

让我没想到的是,我与尹光中多年交往的结果,竟是一场冲突。单位有一次开大会,我与尹光中在会场上,为什么事发生争吵,两个人都是火爆习性,几乎弄到拳脚交加的地步。气得主持会议的头头大呼不成体统,说此等行径与街头斗殴者何异?哪里还有一丝文艺家的气息!另一个头头则开玩笑,说两个五六十岁的老者还如此好斗,可见本单位还充满活力,且大有希望,惹得一帮子人哈哈大笑。

回来后我想,我和尹光中是不是都步入“更年期”了。

不久前,在《南方周末》上,我看到一篇有关“星星画会”三十周年回顾展的文章,结尾处特别提到尹光中,说当观众都离去后,迟到的尹光中还蹲在展厅的某个角落,一直哭了很久……

此刻尹光中心里到底在想些什么,我不想去猜度,他的哭沉重而苍桑。不是说男人有泪不轻弹么?会哭的男人或许都还是善良的。

附记:惊闻老尹仙逝,重拾旧文,以表哀悼。

2020年2月20日