一个真正的艺术家

——缅怀尹光中

2020-05-14陈红旗

文/陈红旗

(陈红旗:贵州师范大学教授,著名画家,岜沙荣誉村民。)

今天贵阳的天空显得特别的阴沉、灰暗,我感觉到有点窒息,使我想到1985年在重庆黄桷坪四川美术学院读书时候,也是这般雾蒙蒙的天空,在那里我第一次听到了尹光中的名字。

那时候,我昆明的同学陈出云经常带我去叶永青老师家玩。一天晚上我们来到叶永青家,张晓刚老师也在,叶永青用云南话给我讲:“你们贵州有一个鬼才艺术家叫尹光中,王川专程到贵阳去拜访他,看见他住在一个小小的破房子里,和他吹了一晚上艺术,最后吹到深更半夜,没有地方睡觉了,他就把他家破门板卸下来给王川当床睡了一晚上,太疯狂了!“

冬天,我回到贵阳找到了正在贵州师范大学读书的发小黄光辉,他说他认识尹老师,可以带我去。那天晚上我们走到了龙井巷,黑乎乎的街道又小又窄,边上的房屋很是破旧,地下磨得光滑的大青石反射着闪烁的油光,一些鬼影似的人偶尔从身边穿过。

我们来到一个小砖木房边,应该它还不能叫房子,只是在房子边上搭出来的一间小木砖屋。我们进门看见只有十几个平米的小房间、右手边摆放着一张低矮的大床,床的边上架着一个木梯,梯子的上面又是床。四个小孩在床上写作业和玩耍,左边杂乱地堆满了一些生活用品,房屋中间吊着一个小小的灯泡,微微地发着黄色的光。尹老师一听是川美来的学生拜访他,他很高兴,激动地跟我们讲着艺术。

尹老师给我的第一感觉是长得很瘦,披着一头长长的乱发,穿着牛仔大喇叭裤,说起话来非常激动,手不停在舞动,很野性,很像一个艺术家。记得他用浓郁的贵州话讲:“阳光下的市北街,阴雨下的市北街!”。

到了2000年后,好友陶艺家张尧经常来贵州找尹老师组织活动,这样我就有更多机会接触尹老师了。记得当时我问他:“尹老师!您最近在做什么?"他回答:我在写一本书,书名叫《等死》!”(后来这本书没有继续写下去)我听了吓一跳,心想:真是大师,出口就不凡。

2008年张尧参加策划的联合国世界陶艺大会在西安召开,并在贵州织金县设立了一个分会场,由南京陶艺家陆斌组织,尹老师邀请我参加,参加会议的有法国、挪威、日本等国外艺术家,有中国艺术研究院的方李莉参加。那天会议由尹老师主持,一位资深的日本籍英国皇家美术学院院士发言,他讲:“我来到中国艺术考察七个多月了,到了北京、山东等地方,拜访了许多艺术家的工作室,我没有发现一个真正的艺术家。中国艺术家都被商业化了!”他发完言后,全场气氛顿时很尴尬。

这时候,尹老师跳起来,针锋相对地和日本艺术家辩论起来:“你敢说中国就没有一个真正的艺术家了吗?你了解中国多少?.......”尹老师语言非常锋利,铁骨铮铮,手几乎快到指着对方鼻子了。那一刻,我开始真正认识尹光中老师!敬佩他的血性,对艺术崇高的热爱。晚上吃饭时,日本艺术家端着酒杯,主动过来给尹老师敬酒!尹老师也笑了。

尹老师告诉我们,一天他在贵阳市美协开会,途中出来上厕所,想了想回到会场,突然宣布:“尹光中决定辞去美协副主席职务!”后来又因为他写的文案交给政协,政协没有采纳,他又辞去了政协委员职务,他认为这样做的主要原因是为了自己能有更多时间专心画画。辞职以后,他跑到凤凰见到黄永玉先生,讲了他辞去市美协主席职务的事情,黄永玉回答:“小尹,你是条汉子!”便提起笔画了一幅兰花,赠给尹光中收藏(90年代初黄永玉在北京参观尹光中个展后收藏了9 件沙陶作品)。

这时候尹老师家住市南巷老楼房里,空间不大。他经常到黔灵山看蚂蚁搬家,到人民广场看盲人拉二胡,又在家里烧了一个埙,独自围在铁炉边吹,看着玻璃鱼缸里的热带鱼和一只肥肥的懒花猫。他自己发明投影银幕,他收藏的电影和音乐上千个,他家的小客厅变成了小电影院,我经常带着朋友到尹老师家里玩。每次他的夫人给我们倒上一杯热热的茶水,就回里屋去了,尹老师不停的给我们讲着艺术和看电影。

尹老师自己制造了一个气窑,在家中阳台上烧制,阳台很小,不足三平米,还堆了许多杂物,真不敢想象,那些充满灵魂的砂陶作品是在这小小空间里诞生出来。

尹老师一直没有画室,他的画室就是这间十平米的小客厅。这时期他开始思考逆象绘画,他认为世界是阴阳,一般人只看到阳面,没有认识到阴面,阴面中存在着更多说不清道不明的东西,而这些物质更有艺术性。

他用阴阳学来解释主观和客观,认为阳是主观,阴是客观,用强烈的阳性即主观意识去战胜阴性客观事物,这样就产生出艺术的主观性。这个时期,他画《三月三》《人群》《东方红》《战争与和平》《星空》《萨达姆》《最后的晚餐》等逆象绘画。

2008年汶川大地震深深触动了尹老师!他不顾有严重腰和风湿疾病,三次去了汶川实地了解震情,回来后,用木方把骨质增生的腰支撑起来,把笔捆绑在自己严重痛风的手上,用油彩一笔一笔地画出了巨幅逆象绘画《天良》。这幅画是尹老师灵魂又一次自觉觉醒,他喊出了人要“自由、自在、自救、自爱”。

一天,他跟我讲:“我们两个人在你们师大美院办一次画展,我把发明的逆象绘画和线道作品拿出来公开向世人展出。”我们一起找到了田军院长,他非常支持。当年12月24日,我们两个人在贵州师范大学美术学院美术馆举办了第一次联展。展览由张霞策划,蒲国昌、姚远、黄德伟老师也来了,好友陈墙专程从印尼赶来,开幕式的晚上很热闹。

展览的第二天是圣诞节,尹老师给学生做了一堂讲座,那天晚上来的学生很少,他说:“我们这一代人是主动步入文明步入文化的,而现代许多人是主动离开这些,不要把一切都归责于社会,社会可能是被动的,读书能帮助我们识别是非,从古至今,真的是非没有变过,还是那些东西!”他告诉学生:“要学会感恩,感恩父母把我们带到这个世界,感恩大自然如此美好。我们要赞美一切美好的事物,这样我们的每天都会陶醉在一切美好的事物之中,我们就会忘掉空虚,忘掉麻烦,忘掉丑恶,去爱身边的每个人,爱一切事物,尊重一切有生命的东西。”他又说:“一个艺术家就是他自己的国王!一个人的灵魂!哪怕今天晚上只有一个学生来听,我都要把艺术的那一点点星火传递下去!”。

后来尹老师又画了《我参与出卖良心》 《我参与出卖光明》《我参与出卖地球》这些给人警世和反思的作品,他还研究了音乐绘画。他喜欢贝多芬的《命运》交响曲和巴赫的音乐。他还为由高行健改编、林兆华导演的《山海经》担任舞台美术。他特别推荐《山海经》这本书,认为是众经中极为重要经书!他还想画一组《山海经》长卷,可惜没有完成。

为了达到剧本里人类原初的状态,他找到一些亚麻粗布和棕树皮,在家中小客厅里创作,他的侄儿画家尹士龙也在帮助他,那时候这些亚麻布粽和树皮把他家的房子堆得满满的。他用这些亚麻布去挤压折叠发现里面有许多人形的鬼魂,他还说这个灵感来自于他睡觉醒来看见乱七八糟的被子褶皱很像人脸。

后来,这一切激发了他创作裹尸布系列的灵感,尹老师经常讲:“我这一辈子喜欢鲁迅,喜欢研究人的灵魂,人的灵魂随时在变化,一会善,一会恶,我创作的《百家姓》,从这边看是善,换一个角度看是恶。”尹老师是一个有良知的艺术家,敢讲真话,有强烈批判精神和人文精神,他创作出了《复活的裹尸布》系列,使我们看到了人性的悲哀和反思。

上世纪九十年代初,尹老师的《华夏诸神》在北京展览。钟阿城、高行健邀请来世界著名纪录片导演伊文斯看他的展览,他看后对尹老师说:“我终于见到一颗明亮的星星。当时伊文斯正在中国寻找和拍摄告别制作《风》,他对尹光中说:“除了电影,我两手空空,我想做一个交换,用我的电影艺术和你交换一件你的作品《风神》。”尹光中回到贵阳创作了《风神》交给了伊文斯,伊文斯将签名的《雨》送给了尹光中。全世界只有三个人获得这部签名胶片,另外两位是毕加索和海明威。

2009年,尹老师想把这部胶片捐赠给中国电影博物馆。一位老板听说后跑来,想用一栋别墅跟尹老师交换,尹老师执意要捐给国家,他们家中对尹老师的这种做法还是有点意见,因为当时家里经济也比较困难,很快要搬到小河山水黔城,买新房还需要借钱,但最终尹老师还是无偿捐赠给了中国电影博物馆。

尹老师的思想对我影响是很大的,有一次他来美术学院画人体油画写生,我拿了一个小画框在边上画,刚画了不久,他回头看了一眼大喊一声:“好了!不要画了。”接着用贵阳话讲:"画画就是要三抓抓、二抓抓表现出来!”又说:“画画要表现灵魂,表达你内心视觉那么一个感人的东西!”

还有一次,我和小芳、肖莉带着尹老师到高坡山顶上写生,我们将尹老师搀扶到山顶,他喘着大气,看见眼前的一望无际的群山,激动地说:“画画就是要把它画得转动起来,画要动起来,充满生命!”

尹老师家搬到了山水黔城,这里房子前后有两个阳台,其中一个阳台外面就是森林,也宽敞的多了,他的心情身体也好得多了。他研制了一个更大的陶炉摆放在阳台上。他搬到新家第一批新作就是用黄泥土画的心中的偶像:米开朗基罗、摩西、甘地、鲁迅等。尹老师每次新作都是创新,他就像一个岜沙村里的鬼师,任何东西经过他的手一变就充满了灵性。

他是一个反对借用现成图式的艺术家,认为今天许多人通过各种资讯获得一些所谓的新图像来代替自己,用来画画、而不去关注现实,不关注活生生的人,这种艺术是没有生命力的。他也反对一些所谓知名艺术家的炒作,虚假的商业性,没有真正的艺术。真正的艺术是发自灵魂深处的,他说艺术和科学一旦失去了人文精神都是没有价值的。

一天晚上我和郑波、伍新凤、李勇、肖莉、熊军、谢凯、郑辉、常俊、唐莹来到了尹老师家,他高兴地指着一块大半圆木做的古琴,他讲:“这是我用别人不用的棺材木做的,音质非常好,不亚于专业的。”兴致地给我们弹了几声,在琴的上方我们还见到翟小松给他提的字,“自作自受,尹光中兄!”

尹老师是一个知识很渊博的人,文学、音乐、戏剧、历史、天文、地理、科学,他样样都精通,他曾发明了多项专利。

他讲起话来时而悲天悯人,时而慷慨激昂!总是那么有声有色,激情四射,他能摹仿各种方言和不同动物发声,活像一个话剧演员。每次我都安静地坐在边上,拿出几张纸或速写本画他和记录他的语言。

我发现他的头被蓬乱的象钢丝般的银色长发和长胡须包围着,中间长着一个挺直而肥大的鼻子,鼻子的后面是一双锐利的双眼,双眼上面是一对竖直的眉毛,这双眼看上去一下像山鹰,一下像野狼,一下像羔羊,他的眼睛跟一般人长得不一样,讲话时会传递出各种复杂的表情,手不停的在空中挥功,全身动作有一种强烈的表现力,他的全部身体就是一件完整的、充满生命张力的艺术品!是活生生的,无法替代的,有一种我喜欢的“岜味”。

其实我画线条画,主要原因来自于多年来对尹老师形象动作的欢察感悟!他多次给我讲:“红旗,你的非线性线条画的非常好,我没有见过有人这样画,以前人的线条都是为了描写对象,你把它抽象出来了,强调线条本身的张力、线道,你从书法中体会到了很多,要坚持研究下去!”我回答尹老师说:“尹老师!其实我是在画你的时候找到的这种感觉!”他笑着说:“我这个糟老头还有什么好画的!”他又说:“你这么喜欢画我,我哪天到你画室去坐着让你画!”可惜,时光不留人。

一次在他家中,他跟我们讲:“很多年前的一个冬天,下着雪我在外面写生,看见一个人拿着气步枪打树上的鸟,那人刚要离开,我说,那里还有一只,那个人一枪把那只鸟打了下来,鸟躺在地上,鲜血顿时把地上的白雪都染红了!我很懊悔,人家都走了,我还要多嘴,哎!害死了一只鸟,我怎么不会没有报应,现在我这个痛风就是报应啊!”一个朋友又问:“尹老师!我晚上睡不着觉怎么办?”尹老师回答:“我睡觉时闭上眼,幻想着我进入天空,看到许多闪闪的星星,慢慢就进入到宇宙中,在宇宙中遨游,看见宇宙那么大,那般的美丽,我这微小的生命算什么,麻烦全忘记了!”听他讲后,我想他画的天空,都是充满了梦幻,有时候满天的星星,有时候是初升的太阳,有时候是乌云翻腾,有时候是夕阳如血,有时候是满天彩霞,有时候是暴风骤雨……

去年四月份,我邀请尹老师到美院画人体给学生示范,他说:“好,正好我想画人体!”又嘱咐我:"要找年轻一点的女模特,身材要好!”我说:“行!”那天,他撑着拐杖,弯着腰走进教室,认真地一幅幅的看着学生作品,仔细地跟学生讲解。

中午,我们在教工食堂吃过午饭后,正好遇见郭展华开着车过来,把尹老师送到了美术大楼前,我搀着尹老师下车,离电梯口仅仅只有三十米距离,我搀着尹老师,感觉到他身体软软的,一直往下坠,我感觉拖都拖不动他了,我说;“尹老师行不行?”他不停地喘喘着粗气回答道:“好!好!.......”到了教室,休息了一会,他开始画起画来。我看着他,他戴着咖啡色的牛仔帽,披着蓬乱的长发,穿着洗旧的蓝T 恤,上面印了三个字“乐陶苑“,下身穿着粘满颜料的牛仔裤。

他用那因痛风后完全变形像树枝般的手,紧紧地握住画笔,在洁白的画布上先画上一笔玫瑰色,很快,整个人满血复活了一般……时不时用手指在画布上使劲的擦擦,然后把头向后靠一靠,自信地看着画面,过了一会,他放下笔,手不停的摸着裤带掏出香烟,点燃了,抽着烟,脸上发出微笑静静的看着画面……我想先前他还是气喘吁吁,这一分钟,就变成另外一个人了,哪里来的这么一股劲!就像刚刚吸了鸦片一样。

我眼前的尹老师就是一个大师,一个国王,一个充满自我精神的国王,他那般的敏锐,充满了力量和自信。这时我想起了他说的一句话:"如果还有下辈子,让我当国王,我不会当;让我当资本家,我不会当,我还是要当我的艺术家!”这是艺术的力量,是艺术给了他无穷的生命力并帮助他战胜了他身上的病魔。

过后不久,我要出版《岜沙手记》图书,请尹老师帮助写序,那天早上我和研究生罗欢、小杨来到尹老师家,尹老师说:“我手痛风写不了字,我讲你们录音就行了!”尹老师一口气把文章讲完,他思维是那般的清晰明朗、思想鲜明,比喻生动,非常接地气,当他讲到:“我们城市人思想在痛,睡不着觉,吃安眠药,岜沙人睡得很香甜啊,香甜是一种财富。“我真佩服他的语言和思想表达的才华!可惜出版时文章被删去不少。

一天我在尹老师家,他拿出一本巴巴在杭州展出的画册,告诉我,他想去杭州看画展,我们两个人拿着画册,对巴巴油画讨论了一个上午,尹老师讲:“最喜欢巴巴画中那些几笔就画出来的很抽象的人,有一种说不清道不明的东西,如老子的道不可言,艺术是一种暗示,这种暗物质给你想象的空间更感动人!”不久前,尹老师打来电话:“我最近研究博纳尔,发现他是一个非常了不得的画家,他把光和色彩表现的那么的微妙闪烁,像宝石一般,并且一辈子都在研究一个问题,我非常敬佩!中国画家没有人达到这般深度。”我经常跟尹老师提到画家科柯西卡,我说你们画风比较接近,他说他很喜欢科柯希卡他那种带有病态的神经质。

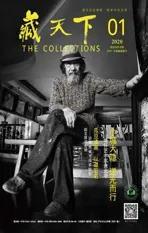

◎尹光中肖像 (郑平/摄)

我想尹老师的画风受到博纳尔闪烁的色彩,巴巴的暗物质,克里姆特的装饰性,柯柯希卡的神经质,这些大师的影响。但尹老师绘画艺术主要还是贵州这块土地中的巫文化给他的滋养,是他对社会和自然的关注,是他的批判精神,是他火一样炽热的激情和个性。

尹老师是一个性情中人,他经常打电话来,要我去他那里玩。每一次打电话,他都会带上一句;“把你徒弟肖莉带来玩!”去年十一月份,诗人李勇在夜郎谷办画展,邀请尹老师去,朱世伟开着帕拉丁接送尹老师,回来的路上,尹老师对我们讲;“你那个学生肖莉,人很好!很善良!很关心人。我生病住医院,疼痛让我无法忍受。肖莉来看我,看到她就像看到天使一般!疼痛就好了!”我笑着回答:“美的力量!”他还说:“到我这个岁数了,谁对我好,我就对谁好!谁给我脸色看,我也让他不舒服!”

这一次画展,尹老师拿出了他的新作流体绘画,他是通过染纸工艺的启发创作出来的。他讲:“道法自然,把艺术还原于自然,”还展出了他的裹尸布《最后的晚餐》和近期油画《老贵阳》、《老南明桥》、《复归故里》,尹老师近期多数创作都是对老贵阳和他曾经教书小学的回忆,充满梦幻憧憬,绘画风格更加自由浪漫,色彩和油画肌理也更加鲜艳。他还说:“红旗,我们再做第三次画展。在流动车上展出,可以把车开到不同地方,让更多的观众来看展,在美术馆办展开幕式上有人来,第二天就没有人来看了!”可惜没有能实现。

去年冬天。尹老师说他画了一张大画,要我去看。那天李平(北京画家)、马骏、刘力、黄光辉、朱世伟、郑波、肖莉、陈阜来到山水黔城第七组团路边餐馆吃饭,不一会尹老师踦着小单车"刷“的一声出现在我们面前,他骑单车一定是个高手。

吃完饭后,我们来到尹老师家,在阳台上看见他的画的《1900》二联画,我们都被这件作品给震撼了!过了片刻,李平说:“尹老师,我在北京没有见到过这么让我感动的作品!你是一个真正的艺术家!”尹老师是一个露天凉台上的画家!露天凉台就是他的画室,不管是冰天雪地还是烈日炎炎,他都在露天凉台上画画,他为了在凉台上画一张巨幅油画,自已发明了一个大巨木滚,把画布蒙在滚子上,转动着绘画。

最后一次见到尹老师,是在今年元月12日。在观山湖区我的《对话》展览开幕上,谢凯把尹老师接来,他坐在轮椅上,仔细的看着每一幅画,嘴里不停说:“好!”“好!”我想晚上再多听一下尹老师的意见!快吃饭时我打电话给尹老师,他跟我讲:“人太多了,我头有点儿晕,我就先回去了,下次再见!”我心想,从来没有听尹老师说过头晕!是怎么了?

大年十五,早上11 点钟,我给尹老师打电话,师母接的电话,她说:“尹老师躺在床上不方便接电话!”我便问了声好!匆匆挂了。

晚上肖莉打来电话哭着说:“尹老师,今天早上脑溢血,十点钟送进了小河300 医院。片子给省医专家看,医生说血块很大,很严重!”我当时感觉到晴天霹雳,我镇静了一下安慰肖莉说:“尹老师那么好的身体,尹老师命大,一定能挺过去的!”她还讲:“尹老师最近打电话来讲话很怪,一些事情说了一半就把电话挂了!”我想可能是疫情期间,他心里有些郁闷。她接着又说:"最近刘海兵经常和尹老师通电话,尹老师很关心武汉疫情,想创作疫情的画!”每天我都和肖莉联系,了解尹老师的病情,第三天肖莉讲,尹老师已经脱离了危险期,可以讲话了!第六天还和肖莉通了电话,肖莉说:“尹老师,春暖花开,我和师傅带您去写生,您答应教我画画的!”尹老师回答:“肖莉啊!肖莉!我晓得!我晓得!叫上你师傅,我教你画画,我记住你的约会!”没有想到过了几天,尹老师脑梗引起心梗,痛风也发了,肺部有积水,当天送进重症病房。

就在生命垂危的最后这一刻,尹老师发出了撕心裂肺的吼叫:“我要回去!我要画画!”这是一个艺术家最后的呐喊!万万没有想到第二天早上10 点钟我最敬爱的尹老师就这样离开了我们!

尹老师一生参加过贵阳“五人画展和”“星星画会”,吃过很多苦,学养渊博,真正称得上艺术中的鬼才!他站在中国艺术最前沿,和许多文化精英是朋友,他一贯是开朗和硬汉作风,有强烈的人文精神和人的终极关怀,具有文化人的批判精神,关注社会,同情底层人的生活,远离名利,生活清贫,对艺术充满童真,一生执着追求艺术。

尹老师一生是一位真正的艺术家,值得我们晚辈永远学习!