弗洛伊德的塞尚(一)

2020-05-11T.J.克拉克

这个方案的目标是为我们提供一种科学的心理学:其目的就是将心理过程描述为具体的物质粒子在数量上的明确状态,使其简单明了,没有前后不一的矛盾。

——弗洛伊德:《科学心理学的方案》,1895年[2]

现代主义和唯物主义如影相随。这并不意味着它超出了现代主义和社会主义的紧密关系,而且这种如影相随在当时总是会得到人们的认可或接受;也不意味着即使如此,艺术家在遵循哪种现代主义和如何遵循的问题上达成了一致的看法。例如,塞尚没有注意到修拉原子论的意义(或许因为他很少有机会亲眼看到修拉的作品)。马列维奇认为,构成主义与重力物理学和光物理学一同发出了铿锵有力的声音,似乎庞加莱(Poincaré)和爱因斯坦根本就不存在。有多少现代派的清教徒曾对博纳尔情有独钟——因其完全局限于物質世界?如此等等。强烈信奉唯物主义的人常常彼此误解。蒙德里安在纽约看到波洛克的作品时能够看出其无可否认的事实感,是证实了这一规律的(极端)例外现象。

在过去150年的艺术中,没有现代主义传统这回事。然而,我并不认为我们会理解现代主义,除非我们注意到,现代主义在被意识到既是实验场所又是重大转折点的时刻,一再被迫担当起弗洛伊德的重任。这同样也是狄德罗的重任、启蒙主义的重任、资产阶级以其无情地打破世界和建构世界的方式所担当的重任。用狄德罗的冒失和弗洛伊德冷酷的谨慎去实现这一重任。

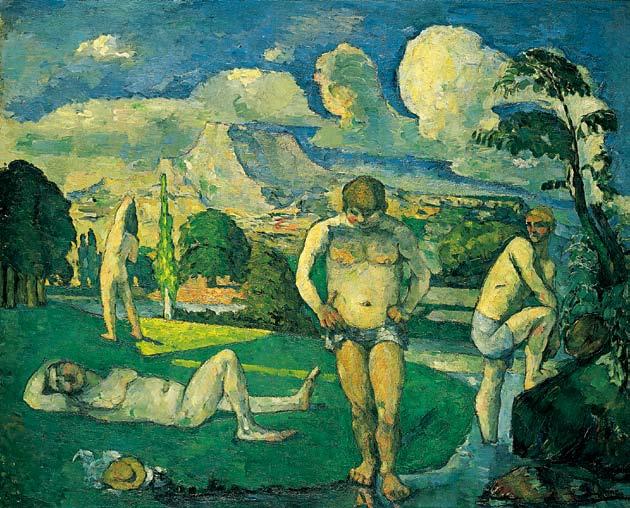

塞尚在生命的最后10年中为三幅《大浴女》(Bathers)中的其中一幅付出了艰辛的劳动,这幅现在悬挂于巴恩斯基金会(Barnes Foundation)的作品(图1)是最先创作的。塞尚在1904年写给埃米尔·博纳尔的信中表示,他在这幅作品上花了10年的时间。[3]这会将《大浴女》开始创作的时间设定于1895年沃拉尔画廊举办的塞尚展——这个展览是塞尚名声远扬的开始。它暗示出《大浴女》与至少两幅在展览中地位显著的作品的关联性:《伸出手臂的浴者》(Bather with Outstretched Arms,图2)和《休息的浴者》(Bathers at Rest,图3)。前者似乎想要解决精神力量的困境,后者甚至具有更神秘莫测因而富于创造力的特征。我们知道后者令塞尚牵挂。到了1895年,这份牵挂有了20年的历史。这幅作品(《休息的浴者》)是塞尚提交给1877年第三次印象派展览的核心作品,同时提交的作品还有同样荒谬的《海滨场景》(Scene by the Seaside,图4);曾经受到批评家十足的猛烈抨击,因而在先锋派编造的神话中继续作为塞尚早期登峰造极的作品而存在[4]。塞尚再次在此用沃拉尔回顾展中相同主题的新近变体对其加以表现,在随后年月的某段时间——巴恩斯基金会的浴女肯定正在创作——塞尚制作了这幅作品的黑白和彩色石版画[5]。我认为塞尚想要复活这种古老的怪异特征,甚至坚持认为这一特征是他已经开始创作的作品的出发点,在这个问题上他是正确的。如同塞尚最后岁月中的许多其他作品一样,三幅《大浴女》回到了19世纪70年代甚至60年代早已放弃的形象和方向,似乎只是到了现在才获得了梦想成真的手段。

我意识到,提出梦想无意中泄露了我的意图。如果你将《休息的浴者》与塞尚在19世纪90年代初所描绘的典型的浴者的场景(图5)——假设放在1895年展览的作品旁边——放在一起,然后寻找一个区分出与后来的作品之间表现的色调和策略的差异的词,“梦”一词在我看来是难以拒绝的。再不然就是“噩梦”一词。我使用这个词,意味着以下几点:首先,没有一幅作品如此公开——如此笨拙——宣称自己是由不同的、多重因素决定的部分构成的,这些组成部分只能在默许的情况下才能共存[6]。色彩在中间浴者、在躺在地上的浴者和后面尺寸更小、凝视风景的浴者的轮廓线上不断堆砌,色彩不断地堆砌旨在造成人物最终脱离地面——身体不仅与邻近的身体而且与其他一切产生了完全的、无疑是荒谬的隔绝感。甚至脱离光线(光线像是一条乏力的鲨鱼咬住了背景人物的脚后跟)。这幅绘画具有并列结构的特点。人们似乎可以听到梦的叙述:“我们位于溪水边的草地上……背景中有山脉……某人一丝不挂地躺在草地上……我看不清究竟是男是女……一只胳膊伸过头部,成了枕头……膝盖大幅度地弯曲,目的是遮住生殖器……”

当然,说由此产生的后果是不同形象的复合体,并不意味着这个场景缺乏统一性。就像是一个梦境,它不容改变地(荒谬地)是一个整体。它投射出视觉的强度。绝不可能再有这样的时刻,甚至天空的云彩似乎都参与了这种普遍的狂乱,像荷马作品中的诸神情不自禁地充满了好奇之心,以令人震惊的焦虑向下窥视浴者的举动,正是这种充满紧张气氛的瞬间性让人难以理解。

“他拍着额头补充道:‘无论如何,绘画……就存在于其中!”[7]

我为本章选择的题目和引言,并直接谈论梦的运作和精神的影响力等等,并不是准备对这三幅浴者的绘画作弗洛伊德式的解读。我怀疑自己能否做到这种解读。无论怎样,我引述的弗洛伊德是正统的弗洛伊德之前的弗洛伊德,那时的弗洛伊德竭力用从赫姆霍茨(Helmholtz)和费希纳(Fechner)那里借来的语言来思考无意识。我认为那时的弗洛伊德本质上更接近浴者的精神世界。

我依然无法理解,塞尚的论述者为何回避用于创作三幅《大浴女》的10年时间,这段时间恰好吻合奠定精神分析基础的年代——弗洛伊德的自我心理分析和《梦的解析》的出版(1900年)、给弗利斯(Fliess)的信、对朵拉的治疗和《性学三论》的写作。我喜欢将现藏于巴恩斯基金会的浴者看成是《梦的解析》的对等物,而现藏于费城美术馆的《大浴女》(图6)的更加冷峻的气氛则等同于《性学三论》。尽管我承认伦敦国家美术馆的《大浴女》留给我的是远远尚未解决的问题。倘若我们将这幅绘画看成是塞尚的《诙谐及其与无意识的关系》——弗洛伊德1905年与《性学三论》一起出版的书,会有帮助吗?欧内斯特·琼斯(Ernest Jones)告诉我们,这两本书的手稿就放在紧邻的桌子上,手稿的处理是依其情绪而定的[8]。伦敦国家美术馆的《大浴女》创作大概始于1900年,而且是一气呵成的。我们将看到,巴恩斯基金会的《大浴女》甚至在1904年之后还作出了大规模的修改。费城美术馆的作品也许是塞尚生命中的最后一年或一年半中完成的作品,这一观点是言之有理的[9]。出于种种原因,我在下面会集中讨论《大浴女》系列中的第一幅和最后一幅作品:巴恩斯的《大浴女》和费城的《大浴女》。除了其他的因素之外,展示两幅作品的地点相距不过10英里,可以更加方便地对这两幅作品进行对比性的观看。

首先是塞尚自我描述的片段。它出现在博纳尔1905年的回忆录中。塞尚正在试图向博纳尔解释他对于人类接触的恐惧,一天前他在街上目睹了令人讨厌的一幕。他将自己的解释带回到一个很久以前的记忆:“我当时正要静悄悄地下楼,一个顽皮的孩子正全速从楼梯的扶手上滑下来,经过我身边时踢到了我屁股,我差点跌倒;我被这种意想不到的突发的事件吓呆了,它给我的打击如此严重,很长时间里我都时刻担心它有可能再次发生,以至于我无法忍受被人触摸,甚至轻轻碰到。”[10]人们几乎能够听到分析者谨慎地松了口气的声音。病人的幻觉差不多表露无遗了。

巴恩斯的这幅作品是很难看明白的。它表現了小溪边林中空地中9位裸体或近乎裸体的人物,有些人显然正在用毛巾擦干身体,另外一些人正在晒太阳。前景的草地上有一只狗和制作野餐用的物品或野餐的剩余物,旁边是一篮子水果和倾斜的碗(或是切开的半个西瓜?)。我相信这有助于使人认为中间的6个女性事实上构成了这个场景,她们的身体和脸部彼此是相互联系在一起的,在这6个女性的两侧各有一个多少有些不同的人物。(事实上,中间那群人中还有第7个人物,隐藏在右侧的大树后面,但他或她是绘画布局的残留物。所有浴者绘画中的人物,最初看似较大,最后变小或模糊不清。)两侧的两个人物在结构上和外观上都不同于中间的人物,几乎使用了《休息的浴者》一样的方式,尽力使其与旁边的人物在空间上区分开来。在左边跨步前行的人物拿着的浴巾,与其旁边的人物的背部和肩部之间,有一道密不透风的“V”字形的色彩,同样在右边依树而立的人物的肘部与反向斜靠的女性的肘部之间,填满了区分两者的反复实验和探索的色彩(有1英寸厚)。

甚至称左边的人物为“跨步前行”(striding)必定会引发其古怪的站姿的问题,这种古怪的站姿看来既是站立和展示的问题——看一下她的手伸向蓝绿色的胸部——也是从外面走进来了的问题。这个人物身上存在着启迪性、闯入和运动的特征。她巨大的拖在地上的浴巾从画面的下面和前面被不太情愿地拖进了这个场景。我将把她简称为跨步前行的女性(the striding woman)。

至于说右边的对应人物,我想从一开始我应该说明他/她的性别并不固定。这是个肌肉组织和相貌的问题,与对于这种场景的标准预期比较,与身体的中央部位所具有的女性特定的(熟知的)标志相比较的话。它与具有不同寻常的活力标志紧密地结为一体,我倾向称为掏空和挖空的标志(the marks of hollow out——gouge out)——大腿和抬起的腿部之间的空白处。它们过于强调不在场,仿佛惧怕或期望这里的某物成为不在场——某种常见的经过取缔之后得到部分恢复的东西。我承认,所有这一切都是我一厢情愿地读取。但这幅绘画引发——我宁愿说是强迫——这种读取。至少对于性别是不固定或不言自明的提法,会有一致的看法?我们是否会进一步赞同用这个人物的姿态和表情——他/她区分于主要的人群,沉重的身体支撑在树上,浓密的阴影布满脸部——去表示幻想或转向内心深处?我会称其为陷入幻想的人物(the dreaming figure)。当然,我知道这个标签有失公允。

陷入幻想的人物在姿态和表现上,与《休息的浴者》中躺在草地上的人物有着深刻的联系[11]。两个人物都具有布满阴影和抑郁的脸部。两人的性别都是暂时性的。就好像塞尚等待了30年之后才回到了其源头人物的性别差异,将其(并非稳固地)竖立起来——使其转向我们,展示出其匮乏的东西。或者像《休息的浴者》中站在远处的人物——面向风景,敢于挑战最暴烈的风景——用脚后跟转动身体,揭示其同样介于两性之间。

当贾斯帕·约翰斯(Jasper Johns)1994年转向巴恩斯的《大浴女》作为他《描摹塞尚》(Tracings after Cézanne,图7)的源泉时,他利用了这个陷入幻想的人物的明显身体部位,而这一点由于某种原因(如圈内人所说的那样)却被我忽略了。他注意到了从胯部垂直向上的深蓝色的线条,并明确无误地使其成了阴茎。

的确,我对自己的小心谨慎感到难堪——但很快就平静下来,我想对其紧抓不放。我不想看出或不想区分的愿望,同样符合塞尚不同寻常的讲求感觉平衡的行为。约翰斯意识到了这一点。他的某些描摹是大胆而直截了当的,另外的描摹轻易地将阴茎放回到复杂的阴影之中(图8)。描摹必然是简化的。问题(此处和其他地方)是否是弗洛伊德式的简化——阴茎简化为阴影,诸如此类——将观看引向正确的方向。

巴恩斯的《大浴女》的色彩是饱满的。色调是由过度的绿色所主宰。云层堆积在背景之中,画面布满了深蓝色,中间的身体上闪耀着黄色,对黄色来说有点过于油亮(并非塞尚的典型特征),甚至有些地方颜料的添加使得绘画的表面结成硬壳:所有这些特征似乎允许将场景的颜色解释成实际湿度的产物,此刻这种湿度伴随着阳光投射出来,而暴雨即将来临。参加野餐的人随时会听到雷电交加的声音。小狗已经蹲伏在地上。

当然,这是种幻想。我并不是说观看巴恩斯的《大浴女》,必然要依赖于前后的叙事。但对短暂的意识、对时间的感受在这里已经停顿下来,某种对立于普遍意识的特殊意识——在我看来获得了保障,而且在某种意义上是必须的。因为此处特殊的光线与特殊的身体保持了一致——证实了两者的关系。它决定了每个人物深刻的孤独性和精神性,特别是左右两侧的负有看守责任的人(superintendents)。

《乌云压顶的天气》(Lowering Weather)被认为是格林伯格给这幅绘画提议的名称,波洛克后来称之为《作品一》(One),这个称呼更适于我们正在考察的绘画。

很难把树想象为更耸人听闻的阴茎——树枝僵硬并彼此重复,具有相同的无济于事的自信。比起右边的浴巾,很难想象左边的浴巾更像是度蜜月的人眼中的尼亚加拉瀑布,从人物的膝盖处倾泻而下,如喷溅的水雾消失在画面的左下角。或是乌云密布的峡谷。

我要避开这个主题。我试图不去考察跨步前行的女性的头部。

这个头部不一定是隐喻性的。对于性它采取的是如实的态度,一劳永逸地向我们展示了阴茎——在身体、解剖和物质的意义上展示了阴茎是什么。“使其简单明了,没有前后不一的矛盾。”一个出色的、无望的19世纪的方案!

这就是我在本章开始援引弗洛伊德的《科学心理学的方案》的目的所在。我要指出,如果将塞尚后来的浴者与唯物主义历史中其他这类注定失败的、杰出的有限个案联系起来——当唯物主义勇敢地面对其对手,充满信心地在其面前抛出这种自相矛盾时,塞尚后来的浴者看上去并不会那么令人费解或真的令人费解。请容许我用全面、简洁、具体的方式陈述这种想象,去说明弗洛伊德和塞尚。容许我说明身体是彻头彻尾地屈从于幻想的操纵,因为我们承认它必须如此;也就是说,在精神力量的作用下,身体必须在每一处发生变形和重构。让它们在某个世界中呈现出应有的样子,在这个世界中所有我们无休止的辩论中使用的关键词语——想象、心灵、身体、幻想等等——都会被身体和想象自身理解为是对不同状态的物质的描述。因而,这个世界才会在表征中得到真实的重构。所有心灵以前想象自己的变形力量的努力,通过比较都会显得苍白无力。之所以如此是因为它们无法理解这种力量究竟是什么。

塞尚的那些唯心主义的支持者们(19世纪90年代和20世纪初名声卓著的象征主义者和新古典主义者)在亲眼看到浴者时表现出的惊慌失措,就不足为奇了。“塞尚不了解人体,搞不清楚人体的规律;由于无知和缺乏事实基础,他一味天真地行事,在被描绘的对象的人体组织和合理的笔触形式中添加了非理性的东西。”[12]你会从哪类沉闷的学究那里期待这种描述呢?在所有的学究中,正是埃米尔·博纳尔对1907年塞尚的回顾展作出了评价。雷米·德·古尔蒙(Remy de Gourmont)同年写道:“秋季沙龙到处是塞尚的踪影。到处是他的土灰色、红褐色、褪了色的绿色、脏兮兮的白色;到处是他的腐烂的女人尸体。”[13]两位论者都特别考虑到了塞尚的《大浴女》。

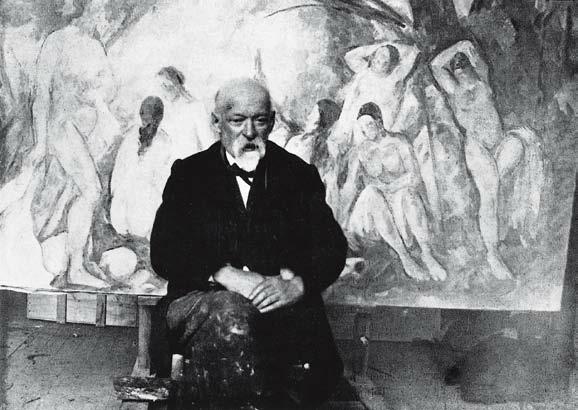

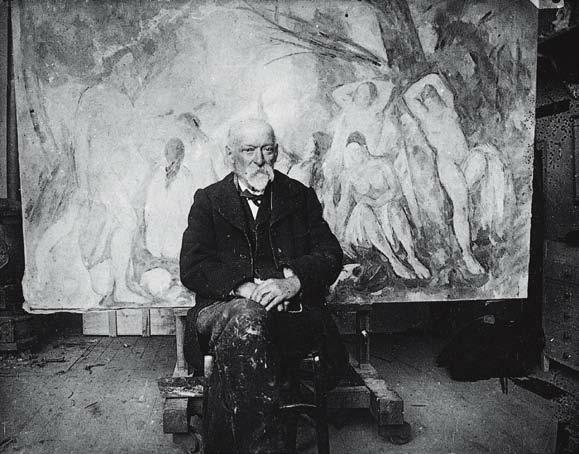

古尔蒙的话并非完全不相干,至少就其影响而言。我把巴恩斯的《大浴女》看成是展示了某些最终的性内容——即最终对塞尚而言——它只能逐渐曝光,甚至逐步地带入到秩序之中。这个过程花了10年时间。我们知道展示的关键决定是几乎在最后一刻才做出的。在博纳尔1904年拍摄的照片中,塞尚坐在自己的作品前面(图9、图10),跨步前行的女性的身体极为不同——腿部更长,更为松弛,不那么丰满和结实——而且她类似阴茎的头部尚未成型。她的体型更大,但缺乏性刺激。(我们知道《大浴女》中的人物逐年遭到削減,似乎更加集中于其活力。正如我之前所说的那样,这个过程具有了自己的生命,而且无法停歇下来。例如,考察一下藏于伦敦国家美术馆的《大浴女》中最右边那个幽灵般的人物:她似乎被浓密的影线形成的树叶所抑制,被旁边人物的背部切成两半。跨步前行的女性是个特例,由于玩具匣子的挤压造成的收缩的特例。)陷入幻想的人物的主要线条在博纳尔拍照时已经确立,但现在看到的样子似乎是1904年之后大量持续工作的结果,这一工作就是确定或不确定人物上扬的胳膊,使其胸部变得平坦(特别是最初在右侧以侧面显示出的胸部),在其胯部开辟出空间并使其变暗,甚至添加阴茎的投影。也就是说,使人物越来越成为混合物。

幻想:“在主体是主角的想象场景中,表现出某个愿望的实现(在最终的分析中,是一种无意识的愿望),其实现的方式是被防御机制或多或少加以扭曲的。”[14]

“如果我们思考原初的幻想中可以识别的各种主题,明显的事实是这些主题都有一个共同特征:都与各种起源相关。如同集体性的神话,声称对任何构成了在孩子看来是不可思议之物,提供了表征和‘解决方法。对主体来说无论呈现为何种需要阐释或理论的这类现实,这些幻想引人注目地表现为原初的时刻或历史的原有的出发点。在‘原初的场景中,正是主体的起源得到了再现;在诱惑的幻想中,正是性征(sexuality)的起源或浮现得到了再现;在阉割的幻想中,正是区分两性的本源得到了再现。”[15]

阴茎崇拜的女性,阴茎崇拜的母亲:“在幻想中,女性被赋予了阴茎。这个形象具有两种主要的形式:女性或是表现为具有外在的阴茎或阴茎特征,或是表现为将男性阴茎保存于自己的体内。”[16](未完待续)

注释:

[1]本文为[英]T.J.克拉克(T.J.Clark)著, 徐建 等译《告别观念:现代主义历史中的若干片段》(Farewell to an Idea:Episodes from a History of Modernism)一书的第三章, 江苏凤凰美术出版社2019年3月第1版。

[2]参见Sigmund Freud,“Project for a Scientific Psychology”,in Sigmund Freud,The Origins of Psycho Analysis,Letters to Wilhelm Fliess,Drafts and Notes:1887—1902(New York,1954),355。有关该方案受惠于19世纪及其关注的问题一直出现于弗洛伊德的晚期著作中,参见Ernst Kriss introduction and notes to the text。

[3]参见Emile Bernard,letter to his mother,1904年2月4日,Arts Documents(1954年11月),reprinted in P. Michael Doran,ed.,Conversations avec Cézanne Schnerb(Paris,1978),24。这一看法得到了R. P. Rivière和J. F. Schnerb的支持,两人报道了1905年1月做的采访。参见Rivière and Schnerb,“LAtelier de Cézanne”,La Grande revue,5,no.24 (1907年12月25日):817,reprinted in Doran,Conversations,91。Rivière和Schnerb不仅愿意表明,《大浴女》在塞尚内心和谈话中与回到他最初拥护的现实主义相关,可以比较伯纳德1904年2月4日给他母亲的同一封信中的观点:伯纳德信的重要之处在于,它是关键证据的文献,几乎不会受制于二手材料。

[4]这是我对证据中难以理解的部分的概括。我们十分肯定,1877年的展览中有一幅作品叫《浴者:绘画方案习作》,并常被批评家挑出来加以诋毁。人们通常认为这幅作品就是现存于巴恩斯基金会的《休息的浴者》。Richard Brettell在《印象派画家的第一次展览》一文中论证说,展出的绘画是一幅更小的习作,现藏于日内瓦艺术史美术馆,参见Richard Brettell, The New Painting:Impressionism 1874—1886(San Francisco,1986),189-202,及Venturi,273。

[5]沃拉德讲述了他在1895年将《休息的浴者》挂在了他的画廊橱窗:有关这幅画的丑闻在当年不断传出,政府在Caillebotte的请求下指出这幅作品不适于在卢森堡美术馆展出。参见Ambroise Vollard,Cézanne(New York,1984),53。有关石版画,参见Joseph Rishel,Cézanne in Philadelphia Collections(Philadelphia,1983),84-86,及May L. Krumrine,Paul Cézanne:The Bathers(Basel,1989),112-114。

[6]有关这些特征的讨论(特别是从过去大师中借用的“色情”和“悲剧”母题中每个人物体态的来源),参见Theodore Reff,“Cézanne:The Enigma of the Nude”,Art News,58(1959年11月):28-29,68,關于Genf Baigneurs aud Repos的讨论。

[7]参见Francois Jourdain,Cézanne(Paris,1950),第11页,对1904年访问埃克斯[Aix,塞尚晚年工作的地方(译注)]进行了报道;在Doran,Conversations,第84页有引述。

[8]参见Ernest Jones,Sigmund Freud:Life and Works,3 vols.(London,1953-1957), 2:13。

[9]有关该作品日期的证据,参见Theodore R eff,“Painting and Theory in the Final Decade”,in William Rubin,ed.,Cézanne:The Late Works(New York,1977),38-39。有关伦敦国家美术馆的作品日期的证据特别少,Reff的相关论述对此难以没有什么帮助。

[10]参见Emile Bernard,“Souvenirs sur Paul Cézanne et letters inédotes”,Mercure de France,69,no.5(16 October 1907):611,转引自Doran,Conversations,71。

[11]有关《休息的浴者》在浴者系列中角色的讨论,参见Krumrine,The Bathers,106、239。Krumrine对塞尚的《大浴女》重构了相当有限的人物类型的方法,进行了详细的探讨,而塞尚大部分的重构最初出现于19世纪七八十年代。我应该指出,这种最终的重构在我看来往往是如此的粗拙和不同寻常,以致我怀疑指出人物类型的源头,是否会对我们理解这种身体形象的最终含义有多大的帮助,特别是跨步前行和陷入幻想的人物。

[12]参见Emile Bernard,“Refexions à propos du Salon dAutomne”,Le Rénovation esthétique,6(1907年12月):63。

[13]参见Remy de Gourmont,“Dialogues des amateurs peinture dautomne”,Mercure de France,70(1907年11月1日):110。这番评论出自该文章中两位说话者的口中,但从文章整体看,似乎古尔蒙大体同意艺术爱好者在此所说的内容。

[14]参见Jean Laplanche and Jean Baptiste Pontalis,The Language of Psycho Analysis,trans. Donald Nicholoson Smith(New York,1973),314。

[15]同上,第332页。

[16]同上,第311页。