四川花鼓浅说

2020-05-11曾祥明何代科黄盈明

曾祥明 何代科 黄盈明

(一)

元末明初及清前期的“湖广填川”引发了两场中国历史上由政府主导的移民运动,这两场移民运动的规模大、时间长、涉及的移民人数众多、移民来源地广泛,影响十分深远。移民既为川渝地区带来了劳动力,也带来了“自从来了朱皇帝,十年就有九年荒”(凤阳花鼓)和“身背三棒鼓、流浪到四方”(三棒鼓)。而凤阳花鼓和两湖地区的三棒鼓,在与四川本地的民间小调结合后,大约在清咸丰年间,发展出了以锣鼓伴奏演唱民间小调的曲艺品种——四川花鼓。

川渝地區的戏曲与曲艺,往往是“流而不派”的——只讲地区,不讲派别。比如川剧只讲河道(资阳河、川西坝、川北河、下川东),而不像京剧那样强调门派。现在的某某派,其实是20世纪中晚期向京剧或一些曲艺曲种学来的。四川花鼓如果要分派,那就只能按照源流不同分为文武两派。

“文花鼓”的源头是凤阳花鼓。当年凤阳花鼓的演唱者多为姑嫂二人,只在演唱间歇以细腰鼓和小锣击打节拍,演唱时并无伴奏。“文花鼓”也继承了这种表演方式,在重庆及川东地区较为普遍。最初的“文花鼓”歌舞兼备,后来舞蹈因素逐渐淡去,仅剩下演唱。因为是演员自敲自唱,所以“文花鼓”又被称为“独脚花鼓”。20世纪50年代初,“文花鼓”在重庆很流行,常有花鼓艺人腰拴一面直径约七寸的小鼓,左手提着一面小锣,在街头站在板凳上自打自唱,宣传时事政策,歌颂新人新事。

重庆的“文花鼓”代表人物是张志凤(张金枝)和她的弟弟张志龙——据《重庆文化艺术志》考据,“旧社会(花鼓)多在街头巷尾卖唱,解放后重庆市曲艺团的张志凤将其搬上舞台”。在他们之后,重庆市较著名的花鼓演员还有杜元发、杨鹏飞、尤子金、杜素贞、李明秀、王德君、余顺和、余顺江、刘太桂、王素贞、陈少廷、左学珍等。花鼓的传统曲目有《山伯访友》《四九求方》《王婆骂鸡》《十写》《十想》《闹五更》等。现代曲目有《洋钉回娘家》《四川白毛女》《迷路记》《黄婆婆》《英雄配模范》《学雷锋》等。除了表演这些曲目,重庆的四川花鼓演员也在紧跟时代,不断创作。如万县曲艺团演员黄元珍于1952年和1956年演唱的《新婚姻法》《一个奇怪的贫农》等。而涪陵地区的刘宾儒、雷玉清自编自演的《积肥》《小账细算》,曾在1958年四川省第三届曲艺观摩会演中获得表演二等奖;在“大跃进”时期,彭明羹(后来担任重庆钢铁公司文联主席、重庆市曲艺家协会主席)创作了花鼓《炉旁犟姑娘》,由彭明羹打鼓,由张志龙打锣并演唱,参加了四川省群众文艺汇演。彭明羹和张志龙分别获得优秀创作奖和演出奖。

二十世纪五六十年代,成都的“文花鼓”演员中较著名的有揭先秀、刁玉文、丁世英等,传唱较广的现代曲目有《妇女翻身》《婚姻自由》《抗美援朝》等。

“武花鼓”主要继承了两湖三棒鼓的演唱曲目和表演技巧。“武花鼓”艺人多在码头乡镇卖艺。单人表演者手持木棒、火棒及特制的刀、叉等物,一面演唱一面向空中抛掷,一般抛掷三件,空中两件,手中一件,如此循环往复。因道具的缘故,这种花鼓又被称为“飞刀花鼓”,类似于“杂耍”表演,有“单鼓花”“双鼓花”“绞花”“白蛇吐信”“洞宾背剑”等招式。两人表演的“武花鼓”,则是一人舞动鼓槌击鼓,另一人耍刀敲锣,两人边击打边唱。相比较而言,“武花鼓”的观赏性更高。

“武花鼓”代表人物是成都的花鼓艺人陶明成(一作陶明城,已去世)及他的学生、远房外孙女刘陶。陶明成(1922—2000)出生于成都花鼓世家,5岁随母亲杨西花学花鼓,练习抛棒接棒。8岁出场表演,14岁同其妹陶学兰搭档正式演出。陶明成悟性高、嗓音好,行腔细腻动听,能演唱川东、川西各路花鼓唱腔。他抛刀叉的技艺尤为高超,能抛掷出“枯树盘根”“麻雀闹林”“苏秦背剑”等多种招式。他带着“陶家班”巡演于四川各地及云南、贵州、广西等省区,在群众中享有盛誉。1992年,陶明成与刘陶爷孙随中国民间艺术团,参加法国蒙彼利埃第六届演员之春艺术节和阿维尼翁戏剧艺术节,共演出20余场。外媒对他们的“飞刀花鼓”作了专题报道,称赞是“带着乡土气息,同时又极其精妙的艺术”。他们还受到当时法国总统密特朗的夫人的亲切接见,刘陶当场用4把刀叉为密特朗夫人表演了一番。1995年,爷孙俩又参加“95年成都民间艺术三绝”展演会,获得“绝艺奖”。

(二)

四川花鼓的乐器、打法、唱法、唱腔都比较简单。

“文花鼓”的表演乐器就是一面小锣和一个小鼓。演唱者腰间绑鼓(若有条件,小鼓则放到桌上或架子上),左手提锣,右手拿鼓槌(见图1)。

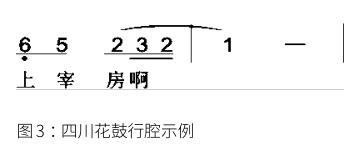

击打花鼓有以下几个程式:分别用小鼓槌击打小鼓鼓边、小鼓鼓面、小锣发出“丁”“咚”“当”的声音,两人表演时分打小锣小鼓,混成“壮”的声音;一人分击锣鼓时,用小鼓槌击锣后快速滑击小鼓,几乎同时发音的锣声与鼓声也能混同出“壮”的声音。花鼓演唱者就用这几种声响,组成简单的锣鼓曲谱(见图2)

四川花鼓唱词句式基本是“七字句”(成都地区有五字句),四句一段,总体按照川剧的韵辙和上仄下平的规则押韵(首句可用平声),可以换韵。例如——

从来卤水点豆浆,(上句,平声,起江阳韵)

自古一行服一行。(下句,平声,江阳韵)

肥猪就怕杀猪匠,(上句,仄声,江阳韵,第三句也可以不入韵)

肥牛就怕上宰房。(下句,平声,江阳韵)

各位同志请稍站,(上句,仄声,起言前韵)

听我老汉来宣传。(下句,平声,言前韵)

今天不唱别一件,(上句,仄声,言前韵,第三句也可以不入韵)

单把婚姻法表一番。(下句,平声,言前韵)

当第1、第2、第3句唱过后,演唱者打“壮、壮”为间奏,唱完第4句后,再打“当 当 当 |当 当 当 | 当当当 咚 咚 当 || ”为间奏,继而接唱下一段,如此反复,一直到唱完为止。

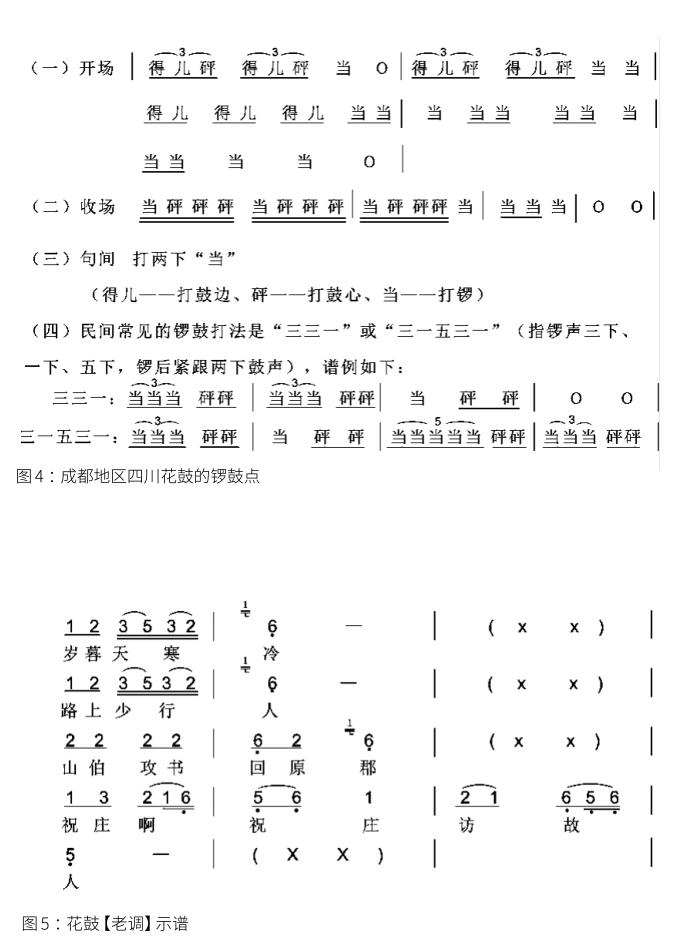

花鼓的唱腔也比较简单,每一段的前三句基本是按字音吟诵,只有第4句的后半句才有简短的行腔。(见图3)

相对而言,成都地区四川花鼓的锣鼓点子比重庆的要花哨些(见图4),唱腔也繁富些。

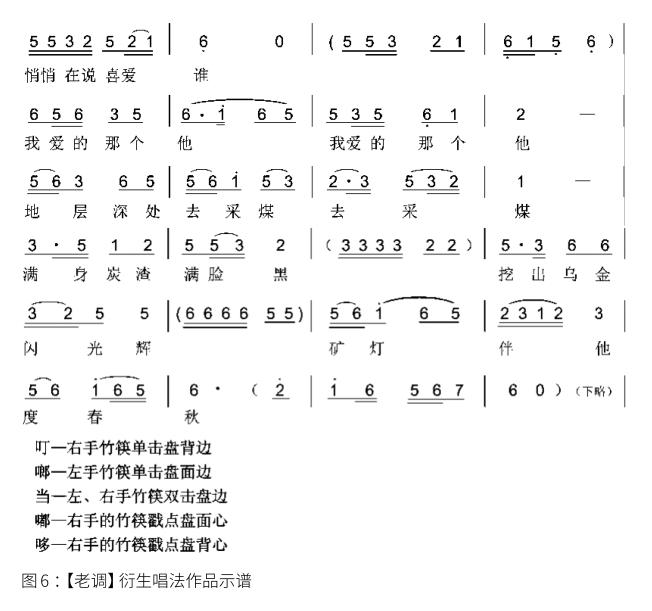

四川花鼓的唱腔基本只有一支,艺人称之为【老调】(见图5),根据老调还有些衍生的唱法(见图6)。

(三)

在20世纪50年代至60年代中期,四川花鼓就逐步式微了,今日川渝两地的非遗名录里也不见花鼓,曲艺团体中更少花鼓演员的身影。大约只有一些中老年民间曲艺爱好者,还依稀记得有“花鼓”这个曲种,并在群众文艺表演或自己小书场的演出中,作为调节,增加一点花鼓节目。

在重庆,“飞刀花鼓”早已绝响,“独脚花鼓”也因为观赏性不足而处在濒危的边缘。在成都,因为这些年各种娱乐方式的增多,擅长“武花鼓”的刘陶鲜有演出的机会,经济上陷入困境。为了生存,刘陶当过保姆,做过送水工,给夜总会送过啤酒。但无论如何,刘陶也还想把花鼓传承下去。2003年8月,刘陶借了一笔钱,在几个记者的帮助下,在电台上打过几期廉价广告,又在街头立了块海报牌,准备在自己租房附近办班。可她眼巴巴地在海报牌底下等了10多天,竟没有一人前来报名。如今,刘陶不得不拼命抓住一切机会去四处演出,哪怕别人给的出场费只有30元、50元,哪怕受到再多的白眼,她都咬牙硬扛着。

花鼓目前的情况同许多传统曲种一样惨淡。不少专业曲艺团体在抢救、保存、继承、发展小曲种方面并没有尽到应有的责任,而是热衷于排演大戏,使曲艺戏曲化、舞蹈化。倒是个别情有所钟的曲艺爱好者,在老花鼓的基础上,改变演出形式,让花鼓继续生存下去。

先要生存,后能发展。我们的曲协组织和曲艺团体,应该更深刻地认识到继承、发展、发扬曲艺的重责大任,对如花鼓这样濒临绝响的曲种给予扶持、照顾,在组织人手学习、让四川花鼓不至于限入“人亡艺熄”困境的同时,相关组织可以在继承传统的基础上对花鼓的唱腔和文本进行发展和打磨——比如可以在伴奏中加入一點管弦乐,使其更为动听。总之,在观赏性、文学性、趣味性上多下功夫,四川花鼓当能继续生存发展,成为曲艺阆苑中的一朵小花,一如清代袁枚的《苔》诗中所咏:“苔花如米小,也学牡丹开”。