《老子》《论语》时间副词比较研究

2020-05-11周永研

周永研

(华东师范大学 中国文字研究与应用中心,上海 200062)

副词是用在动词和形容词前面,表示动作行为或性状的程度、范围、时间频率、语气、情貌、确认、否定等意义的词。杨伯峻、何乐士认为,“副词虽然只是状语的一种,却是其中最重要的,古汉语句子中动词谓语占压倒优势,因而副词也特别发达。”[1](P226)其中,时间副词在副词中数量是最多的,出现的频率也最高,它在语言表达中起到了相当重要的作用。因此,加强古汉语中时间副词的研究就显得尤为必要。这里,我们选取春秋战国时期两部经典著作《老子》《论语》作为研究语料,运用比较的方法,对其中的时间副词进行系统研究。

关于《老子》的成书年代,历来说法不一,有春秋晚期说、战国早期说、战国中晚期说等。如梁启超认为它是战国末期作品[2](P306),张煦认为是春秋时期作品[3](P315),钱穆则认为是战国中晚期作品[4](P557)。陈成吒整合了前人的观点,从经典用字的时代性、文体的时代性和文风的时代性三个方面,论证了《老子》的主体内容应完成于春秋晚期[5](P107-112)。其实,纵观以上观点,尽管《老子》成书的具体时间存在一定分歧,但它属于春秋战国时期的作品则是确定无疑的。《论语》是孔子弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录集,出自多人之手,其编著和成书年代也比较复杂。杨伯峻经过详细考证,认为“著笔当开始于春秋末期,而编辑成书则在战国初期,大概是接近于历史事实的”[6](P29-30)。可见,《老子》和《论语》的成书年代较为接近,基本上能反映春秋战国时期的语言面貌。

我们从语料入手,运用比较方法,对《老子》和《论语》当中出现的时间副词进行分析,具体从以下几个角度展开研究:两书共用的时间副词,《老子》中有而《论语》中无的时间副词,《论语》中有而《老子》中无的时间副词。首先,统计出每个时间副词出现的次数。其次,对比分析时间副词在两书中的语法功能差异。最后,总结出研究结论。希望本文的研究能从一个侧面反映出春秋战国时期时间副词的主要特征和使用的基本概况。这里需要说明的是,本文所引《老子》用例均出自陈鼓应先生的《老子注译及评介》[7];所引《论语》用例均出自杨伯峻先生的《论语译注》[6]。

一、《老子》和《论语》共用的时间副词

两书中共用的时间副词有9个,它们是“既、将、长、始、复、今、昔、先、后”。

(一)既

“既”作时间副词在《老子》中共出现3次,在《论语》中共出现12次。“既”可以表示动作发生的时间在过去,有“已经”义;还可以表示前后两件事在时间上的先后和连续。在《老子》和《论语》中表“已经”义的用法占多数。例如:

(1)始制有名,名亦既有,夫亦将知止,知止可以不殆。(《老子·第三十二章》)

(2)既得其母,以知其子;既知其子,复守其母,没身不殆。(《老子·第五十二章》)

(3)既来之,则安之。(《论语·季氏》)

(4)及其老也,血气既衰,戒之在得。(《论语·季氏》)

(二)将

“将”作时间副词在《老子》中共出现12次,在《论语》中共出现13次。“将”的用法很多且不易区分,作为时间副词,表示动作行为发生在将来的用法占了多数。例如:

(5)王侯若能守之,万物将自宾。(《老子·第三十二章)

(6)发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。(《论语·述而》)

(三)长

“长”作时间副词在《老子》中仅出现1次,在《论语》中共出现2次。“长”表示动作行为的长久持续占多数,用于动词、形容词谓语前。例如:

(7)揣而锐之,不可长保。(《老子·第九章》)

(8)不仁者不可以久处约,不可以长处乐。(《论语·里仁》)

(四)始

“始”作时间副词在《老子》中仅出现1次,在《论语》中共出现5次。“始”可以表示追溯行为状态的开始;也可以表示时间晚,通常有行为的先后。例如:

(9)始制有名,名亦既有,夫亦将知止,知止可以不殆。(《老子·第三十二章》)

(10)起予者商也!始可与言诗已矣。(《论语·八佾》)

(11)始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行。(《论语·公冶长》)

(五)复

“复”作时间副词在《老子》中仅出现1次,在《论语》中共出现3次。“复”可以表示动作的再次或多次重复。《老子》中的“复”基本都是作动词,有“回归”“回到”义,只有一处是表示“又”“再次”义的时间副词。《论语》中的“复”作时间副词时,其所修饰的动词存在省略的现象,需要注意。例如:

(12)既得其母,以知其子;既知其子,复守其母,没身不殆。(《老子·第五十二章》)

(13)善为我辞焉!如有复我者,则吾必在汶上矣。(《论语·雍也》)

(14)甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公。(《论语·述而》)

(六)今

“今”作时间副词在《老子》中共出现2次,在《论语》中共出现15次。“今”表说话的当时正在发生或维持的状况占多数,有“现在”义。例如:

(15)今舍慈且勇,舍俭且广,舍后且先,死矣!(《老子·第六十七章》)

(16)有颜回者好学,不幸短命死矣!今也则亡。(《论语·先进》)

(七)昔

“昔”作时间副词在《老子》中仅出现1次,在《论语》中共出现4次。副词“昔”常用来表示过去时间,有“过去”“从前”义。需要注意的是,它与时间名词的区别。《论语》中出现的均是“昔者”,其用法与“昔”相似。例如:

(17)昔之得一者:天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,万物得一以生,侯王得一以为天下正。(《老子·第三十九章》)

(18)夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。(《论语·季氏》)

(八)先

“先”作时间副词在《老子》中仅出现1次,在《论语》中共出现15次。“先”表示动作状态产生在另一个动作状态之前占多数,常与“后”相对。例如:

(19)虽有拱璧以先驷马,不如坐进此道。(《老子·第六十二章》)

(20)先进于礼乐,野人也;后进于礼乐,君子也。(《论语·先进》)

(九)后(然后、而后)

“后(然后、而后)”作时间副词在《老子》中共出现5次,在《论语》中共出现28次。“后”表示动作在后发生占多数,常与“先”“始”相对。由其构成的词组“然后”“而后”既表时间又有连接作用,这里暂且将它们与“后”归为一类。在《老子》和《论语》中,“而后”“然后”出现的频率很高。例如:

(21)故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。(《老子·第三十八章)

(22)君子信而后劳其民,未信,则以为厉己也;信而后谏,未信,则以为谤己也。(《论语·子张》)

(23)天之将丧斯文也,后死者不得与于斯文也。(《论语·子罕》)

二、《老子》中有而《论语》中无的时间副词

《老子》中有而《论语》中无的时间副词有4个,它们是“常、终、早、晚”。

(一)常

“常”作时间副词在《老子》中共出现16次。它既可以表示动作状态对应时间的长久性,也可以表示动作状态出现频率高。例如:

(24)常使民无知无欲,使夫智者不敢为也。(《老子·第三章》)

(25)是以圣人常善救人,故无弃人;常善救物,故无弃物。(《老子·第二十七章》)

(二)终

“终”作时间副词在《老子》中共出现3次。它可以表示动作状态最终结果,有“最终”义;也可以表示动作在时间上的持续,有“始终”义。例如:

(26)以其终不自为大,故能成其大。(《老子·第三十四章》)

(27)是以圣人犹难之,故终无难矣。(《老子·第六十三章》)

(三)早

“早”作时间副词在《老子》中共出现4次。它可以表示动作行为发生得早,常与“晚”相对。此外,比在适当的时间提前发生的动作状态,也可以用“早”。例如:

(28)物壮则老,谓之不道,不道早已。(《老子·第五十五章》)

(29)夫唯啬,是谓早服。早服谓之重积德。(《老子·第五十九章》)

(四)晚

“晚”作时间副词在《老子》中仅出现1次,表示动作行为发生得晚。例如:

(30)大方无隅,大器晚成。(《老子·第四十一章》)

三、《论语》中有而《老子》中无的时间副词

《论语》中有而《老子》中无的时间副词有13个,它们是“已、尝、方、疾、永、遂、既而、屡、又、再、亟、时、速”。

(一)已

“已”作时间副词在《论语》中仅出现1次。表示动作行为现在已经完成,有“已经”义。更多情况下,“已”用作语气词,和“也”“矣”连用。例如:

(31)道之不行,已知之矣。(《论语·微子》)

(二)尝

“尝”作时间副词在《论语》中共出现8次。表示以现在为基点,对过去发生的动作行为进行追溯,有“曾经”义。常和“未”组成“未尝”,用在否定词前,起到双重否定作用。例如:

(32)俎豆之事,则尝闻之矣。(《论语·卫灵公》)

(33)自行束脩以上,吾未尝无诲焉。(《论语·述而》)

(三)方

“方”作时间副词在《论语》中仅出现1次,表示动作状态正在进行。例如:

(34)及其壮也,血气方刚,戒之在斗。(《论语·季氏》)

(四)疾

“疾”作时间副词在《论语》中仅出现1次,表示所修饰的动作行为发生得迅速或突然。例如:

(35)车中,不内顾,不疾言,不亲指。(《论语·乡党》)

(五)永

“永”作时间副词在《论语》中仅出现1次,表示动作行为或状态的长久持续。例如:

(36)四海困穷,天禄永终。(《论语·尧曰》)

(六)遂

“遂”作时间副词在《论语》中仅出现1次,表示动作行为在另一个动作行为之后,有“于是”“便”义。例如:

(37)卫灵公问陈于孔子。孔子对曰:“俎豆之事,则尝闻之矣;军旅之事,未之学也。”明日遂行。(《论语·卫灵公》)

(七)既而

“既而”作时间副词在《论语》中仅出现1次,表示动作状态在前面的动作行为不久之后。例如:

(38)有荷蒉而过孔氏之门者,曰:“有心哉!击磬乎!”既而曰:“鄙哉!硁硁乎!莫己知也,斯己而已矣。深则厉,浅则揭。”(《论语·宪问》)

(八)屡

“屡”作时间副词在《论语》中共出现3次,表示动作行为的重复出现。例如:

(39)回也其庶乎,屡空。赐不受命,而货殖焉,亿则屡中。(《论语·先进》)

(九)又

“又”作时间副词在《论语》中共出现4次,表示动作状态再次或重复出现。例如:

(40)他日,又独立,鲤趋而过庭。(《论语·季氏》)

(十)再

“再”作时间副词在《论语》中共出现2次。可表示动作行为的重复,有“再次”义。杨伯峻认为,“上古单用‘再’字,表示第二次”[1](P264)。例如:

(41)季文子三思而后行。子闻之,曰:“再,斯可矣。”(《论语·公冶长》)

(十一)亟

“亟”作时间副词在《论语》中仅出现1次,表示动作行为的重复,有“多次”义。例如:

(42)好从事而亟失时,可谓知乎?(《论语·阳货》)

(十二)时

“时”作时间副词在《论语》中仅出现1次,表示动作行为经常进行。例如:

(43)学而时习之,不亦说乎?(《论语·学而》)

(十三)速

“速”作时间副词在《论语》中仅出现1次,表示动作行为发生得迅速。例如:

(44)非求益者也,欲速成者也。(《论语·宪问》)

四、关于《论语》中两个副词的判断

通过对《论语》时间副词的考察,我们发现,学界对于此书个别用例中的“其”和“正”是否为时间副词,存在一定的分歧。下面,我们就结合具体用例,对此做出判断。

(一)其

(45)子曰:“天生德于予,桓魋其如予何?”(《论语·述而》)

有学者认为,这里的“其”是时间副词,表示将来的时间意义。不过,我们也发现,它具有表示反诘语气的作用。那么,“其”到底是时间副词还是语气副词呢?何乐士认为,“‘其’的主要作用是伴随上下文义表达各种语气”[8](P396)。潘玉坤认为,“表示语气与表示时间,本应‘各行其道’互不相扰,但由于‘其’用于句中表语气,有时在特定的上下文中会带有表示时间的意味”[9](P76)。因此,笔者认为,不如直接将“其”归为语气副词,因为它的基本功能就是表示推测判断,有时也会对未来的情况进行假设,所以会附带“将”“将来”义。

(二)正

(46)正唯弟子不能学也。(《论语·述而》)

这里的“正”是程度副词,为“正是”义,表示程度上的正好合适。魏薇把该例的“正”归为时间副词[10](P46),这是不恰当的。同时,与《论语》相隔时间不远的著作,如《老子》《孟子》中也没有“正”作时间副词的用法。此外,笔者还查阅了《汉语大字典》《汉语大词典》等,发现“正”用以表示动作进行或状态持续的义项,所举例证最早见于《史记》。因此,“正”作时间副词的用法应该比较晚出。

五、结语

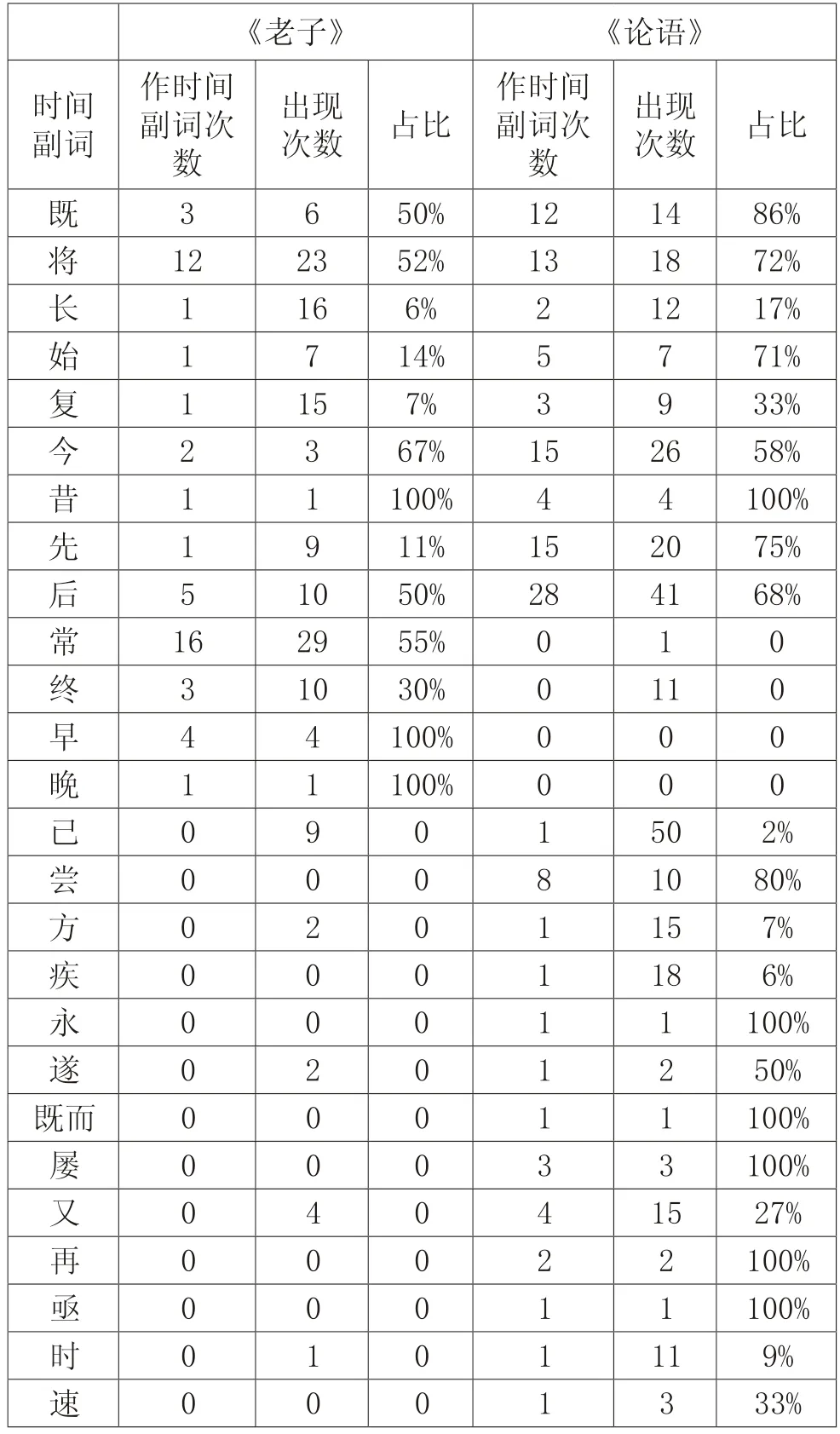

我们对《老子》《论语》中所出现的时间副词进行了统计,其中,《老子》使用的时间副词有13个,《论语》使用的时间副词有22个,具体如表1所示:

表1 《老子》和《论语》中的时间副词

从表1可以看出,《老子》中没有出现表示时间间隔、动作快慢、动作偶然出现、恰值某时的副词。《论语》中有表示时间间隔、动作迅速的副词,但不见表示动作缓慢、动作偶然出现、恰值某时的副词。显然,《论语》中时间副词的种类多于《老子》。这一方面是因为《老子》的篇幅不如《论语》的长,《老子》仅5162字,而《论语》却有21795字;另一方面是因为《论语》成书时间应比《老子》稍后,这也在一定程度上说明了春秋战国时期汉语表达的逐步细致化、复杂化。

从语音形式上看,《老子》和《论语》中单音节时间副词占主导地位,同时又有朝着双音节时间副词演变的趋势,如“既而”“而后、然后”便是从“既”“后”发展出来的。从语义功能上看,两书中都有同一时间副词表示多种时间意义的情况,如“既”既可以表示动作发生的时间在过去,又可以表示前后两件事在时间上的先后和连续。在一定程度上说,两书的时间副词在语音形式和语义功能上的特征也是春秋战国时期时间副词的主要特征。

从副词种类来看,在动作发生的时间上,表示过去的时间副词比较丰富,有“昔、始、既、已、尝”;表示现在和将来的时间副词则较少,仅有“今、将”。在动作发生或进行的时间状态上,表示次数频率、时间先后的时间副词很丰富,有“复、又、常、屡、再、亟、时”“先、后、既、遂”;而表示时间间隔、发生早晚、动作迅速的时间副词较少,仅有“既而”“始、早、晚”“疾、速”。这也大致反映出春秋战国时期时间副词的使用状况。