“果”的概念空间语义图

2020-05-11陈翕贤

陈翕贤

(北京外国语大学 中国语言文学学院,北京 100089)

古汉语中的“果”具有多种意义与用途,是多功能语法形式,其多功能性主要体现在句法功能、概念功能、语用功能与通假功能上。从句法功能来看,古汉语中的“果”词性多样,至少具备名词、动词、形容词、副词、连词五种词性。从概念功能来看,每种词性下的“果”又体现出不同的词义、具备不同的表达作用,如:动词“果”可表达“完成”“成功”“吃饱”“修建”等不同的概念义;副词“果”可表达“果然”“果真”“究竟”“终于”等义。从语用功能来看,“果”能够进行“深究”“料定”“假设”“真值确认”“补充确认性解说”。从通假功能来看,“果”的通假字至少有五个,如:通“祼”(动词,酌献,周礼的一种)、通“裸”(形容词,无毛发的)、通“猓”(名词,兽名)、通“裹”(动词,包起来)等,这些通假现象并非基于概念层面上的联系而存在,而是大多呈现出偶然的同形同音或同形异音的关系,故不在本文的讨论范围之内。

语义地图理论是近年来语言类型学界所提出的一种语言研究方法,它从探求人类语言中多功能语法形式间的语义关联的视角,来剖析人类诸语言在概念表达上的共性与个性、探讨这些在概念上有关联的多功能语法形式间语义变异的限制范围,其最大的长处就在于能够做到数据化、可视化、直观化地对语言进行分析。概念空间是语义地图的底图,反映的是人类在概念层面的认知共性,概念空间的建构能够直观清晰地展现某一多功能语法形式的语义关联模式,而历时动态概念空间的建构则能直接反映该多功能语法形式的语义关联与虚化轨迹。

我们利用19部辞书、6本前人关于古汉语语法的论著、20篇与“果”相关的期刊论文、20篇国内外关于语义地图理论的期刊文献,对古汉语中的“果”进行探讨。在统计语料的过程中,首先剔除人名(如:“张果”“博果密”“智果”等)、地名(如:“果州”“观果寺”等)、双音节词(如:“果然”“如果”“结果”“果真”等)、用于注音的“果”(如:“猓,古火切,音果”)、通假用法(如:通“裸”“祼”“倮”“裹”“猓”)、词类活用(如:将名词“果”活用为状语“像果子一样圆地”)等,随后统计“果”的词性数量,最后统计每种词性下“果”的具体义项数量并绘制相关表格与矩阵图。对于无法通过文献考察得到的方言语料,我们采用访谈法对母语为特定方言的人群进行访谈。根据访谈的结果,确定某种特定方言点中能够进入论文的多功能语法形式。本文古汉语语料部分所使用的语料主要来自CCL语料库、国家语委语料库、部分字典辞书,如:《古汉语虚词词典》《词诠》《古代汉语虚词通释》等。统计两个语料库是为了绘制精确度更高的语义地图。我们发现,两个语料库所呈现的结果趋同,因此,本文认为两个语料库的统计结果还能相互印证。现代汉语语料来自《现代汉语词典》(第7版)、《现代汉语虚词词典》等;外文语料来自陈用仪主编的《葡汉词典》、霍恩比的《牛津高阶英汉双解词典(第七版)》(下文简称《牛津双解》);方言语料来自《现代汉语方言大词典》与访谈结果。

一、“果”的功能分布

古汉语中的“果”是多功能语法形式,其句法功能体现为至少具备五种词性;在概念功能方面,每种词性下的“果”又体现出不同的词义、具备不同的表达作用;在通假功能方面,“果”的通假字至少有五个。通过对相关资料的考察,我们发现,“果”的多功能性主要表现在以下方面:

(一)名词

1.表示植物体的一部分,即“果实”。例如:

(1)蓄殖果木,不若三土以十分之四。(《管子·地员》)

2.表示在一定阶段事物发展所达到的最后状态。语出佛家,与“因”相对,即“结果”。例如:

(2)所为在贫穷,未能了因果。(唐代寒山《诗三百三首》)

(二)动词

1.表示事情的完成和结束,即“完成”“实现”。常用于“不果+VP”或“未果(+VP)”结构中。例如:

(3)公乃辞乎晏子,散师,不果伐宋。(《晏子春秋·内篇谏上》)

2.表示成功。例如:

(4)大军之后,必有凶年。善有果而已,不敢以强取。(《老子·第三十章》)

3.修建,修筑。例如:

(5)有夜登丘而呼曰:“齐有乱!”不果城而还。(《左传·僖公十六年》)

4.与……搞好关系。例如:

(6)不果邻家,难复饰也。(《逸周书·武纪解》)

5.符合,与……相符。例如:

(7)死且非徒死而无益也,然而非果于义者之所期也。(清代王夫之《宋论》卷十四)

6.吃饱肚子。例如:

(8)故朝廷有糜廪之虞,军士无果腹之乐。(《明史·倪岳传》)

(三)形容词

1.果断的、果决的。例如:

(9)莫如此志行不果。(《国语·吴语》)

2.果敢的。例如:

(10)楚之水淖弱而清,故其民轻果而贼。(《管子·水地》)

3.饱的样子。例如:

(11)适莽苍者三餐而反,腹犹果然。(《庄子·逍遥游》)

(四)副词

1.用于陈述句,表示事实与所说或所料相符,相当于“果然”。例如:

(12)王遂往看,果如其言。(《敦煌变文集新书》卷七)

2.用于疑问句、假设分句,进行真值确认,相当于“果真”。例如:

(13)其略云:“任性住持”者,不知果有否?(南宋释普济《五灯会元》卷十五)

3.用于疑问句,表示深究,相当于“到底”“究竟”。例如:

(14)吾所以亡者,果何故哉?(《吕氏春秋·审己》)

4.用于陈述句,表示经过种种变化或曲折后出现某种结果或在时间上、次序上在所有别的之后,相当于“最后”“终于”。例如:

(15)佞之见佞,果丧其田;诈之见诈,果丧其赂。(《国语·晋语三》)

5.与预期结果相反,相当于“竟然”。例如:

(16)吴王不能止,果伏剑而死。(《吕氏春秋·忠廉》)

6.表示完全的、彻底的,相当于“毕”。例如:

(17)德成而智出,万物果得。(《管子·内业》)

(五)连词

1.相当于假设连词“如果”。例如:

(18)是故圣人苟可以利其民,不一其用;果可以便其事,不同其礼。(《战国策·赵策二》)

(六)通假字

“果”的同音现象难以在概念层面上找到合理的解释,因此不在本文的讨论范围之内,以下仅做罗列,以示“果”存在通假功能。

1.通“祼”,是先秦祭祀中的重要礼节,后引申为侍奉、酌献、敬酒。例如:

(19)大宾客,则摄而载果。(《周礼·春官·大宗伯》)

2.通“裸”,表示毛发稀少的。例如:

(20)匈奴狡犬,狡犬者,巨身四足果。皆北向。(《逸周书·王会解》)

3.通“倮”,狭隘的意思。例如:

(21)逢衣浅带,解果其冠。(《荀子·儒效》)

4.通“裹”,包裹的意思。例如:

(22)天地之体,状如鸟卵,天包地外,犹壳之果黄也。(《晋书·天文志上》)

5.通“猓”,兽名。例如:

(24)果然肉味咸,五毒,主疟瘴寒热,煮食之。(明代刘文泰等《本草品汇精要》卷三十二)

二、“果”的节点选择

节点的选择首先需要考虑的是它的“独有性”和“原始性”,除此之外,也需要考虑是采用“从分”的标准还是“从合”的标准、是从语义上选取还是从意义或用法上选取,同时还需要考虑除了词汇义之外的语用义和句类义,甚至是否包含句法或语用限制等。由于本文采用的是第一代传统的几何图形语义地图,节点的数量受空间排列上的限制,因此,对于“果”出现频率非常低的用法,如:“饱腹”“与……相符”“修建”“像果子一样圆地”等概念功能,本文暂不收入节点之中。“果”做副词时所体现出的一些普遍的功能和用法,如:“半幅评注”“突出焦点”“指明预设”“结果衔接”“感叹”“传信”“传疑”等,因不符合“从合”的原则,本文也不收入节点之中。本文在选择节点时主要考虑的是其基本概念范畴(即语义方面)、语用范畴两个方面的功能。

(一)基本概念范畴

本文将“果”的概念功能分列为十个方面,这十个方面分别对应不同的节点名称。

1.“果实”,即植物的果实。例如:

(25)杭有卖果者,善藏柑。(明代刘基《卖柑者言》)

2.“结果”,也指“因果”。例如:

(26)贵贱虽复殊途,因果竟在何处。(《梁书·儒林传·范缜》)

3.“完成”。例如:

(27)建平都尉暴重杀宇及攀,巴郡乱,不果救登。(东晋常璩《华阳国志》卷八)

4.“成功”,主要指“打仗获胜”。例如:

(28)果而勿矜,果而勿伐,果而勿骄,果而不得已,果而勿强。(《老子·第三十章》)

5.“果然”,与现代汉语中的双音节词“果然”不完全相同。现代汉语中的“果然”除了表示事实与所说或所料相符之外,还表示假设事情与所料相符。这里的节点只取前一种含义,为副词。例如:

(29)未几病瘳,后果如期宣麻。(清代余金《熙朝新语》卷八)

6.“果真”,与现代汉语双音节词“果真”功能类似。用在动词短语前,表示印证事情的发生的确与料想的一样,并且可以用在疑问句中进行真值确认。例如:

(30)然他人或有以解,唯王升者犯之,非没溺不已,则不知果是此子否。(《太平广记》卷七十八)

7.“究竟”,与现代汉语中的双音节词“究竟”不完全相同。现代汉语中的“究竟”不仅可以用于疑问句中进行追究,还可以用于感叹句中用以强调感情。这里的节点只取其前一种含义。例如:

(31)二人随即飞步前往,向下面窥探。不知果系何人,且听下回分解。(清代唐芸洲《七剑十三侠》第五十二回)

8.“终于”。例如:

(32)果行,国人皆劝,父勉其子,兄勉其弟,妇勉其夫……(《国语·越语上》)

9.“果决的”。例如:

(33)志不强者智不达,言不信者行不果。(《墨子·修身》)

10.“彻底的、完全的”,在节点中简称“彻底的”。例如:

(34)德成而智出,万物果得。(《管子·内业》)

(二)语用范畴

除了基本概念范畴外,“果”在语用范畴上的功能也很突出。本文选取了以下八个节点:

1.深究情态:表达一种疑惑、反诘或责难的情态。例如:

(35)吾所以亡者,果何故哉?(《吕氏春秋·审己》)

其义为:“我现在流亡在外,究竟是什么原因呢?”“果”在这里意为究竟,表示说话人(齐湣王)对自己流亡在外原因的不解。

2.料定情态:表示事件的结果或情况的发展与说话人的预期一致,属于评价情态。例如:

(36)黎且谓景公曰:“……哀公新乐之,必怠于政。”……哀公乐之,果怠于政。(《韩非子·内储说下》)

黎且对齐景公说,鲁哀公得到新的女乐,必然会怠慢朝政。后来哀公得到齐国馈赠的女乐,果然怠慢朝政。这里表示“哀公怠慢朝政”与黎且的预期完全一致。

3.实然情态:表示说话人对命题真实性的确认肯定,或事件的结果、情况的发展与说话人的预期一致,是叙实的、已然的。例如:

(37)桓公将救之,管仲曰:“君勿救也。”……桓公果不救而莒亡。(《管子·小问》)

齐桓公将要发兵解救莒国,管仲说:“您不要救莒国。”桓公果然没有救莒国,莒国所以灭亡了。在这段话中,管仲并未对莒国的灭亡进行预测,桓公果然没有解救莒国是对历史事实的陈述。因此,“果”在这里不具备料定的功能,只表示实然情态。

4.假设条件:这时,“果”往往位于假设复句中的前一分句,用来对客观事物进行假定性的说明。例如:

(38)果遇,必败。(《左传·宣公十二年》)

其义为:“如果真的相接触,就一定会战败。”“果”在这里表示假设,因为彼时“相遇”这一行为尚未发生,只是说话人进行的主观推测。

5.界变:能够起到界变功能的是表示“终于”义的副词“果”。界是语言对象中的具有相对统一的、均质的意象,副词中表示界的转换或变化的功能就是“界变”。在这种句式中,前一分句与后一分句所处的时态往往是先后关系。也就是说,从先前的状态到之后的状态是需要经过界变的。例如:

(39)晋侯在外十九年矣,而果得晋国。(《左传·僖公二十八年》)

其义为:“晋侯(晋文公)在外奔波了十九年,才最终成为晋国国君。”成为国君是重耳身份的转变,他从流亡在外的“公子”变为“国君”,在性质方面发生了变化。

6.反问:主要见于表“究竟”“果真”义的副词“果”。反问是句类的一种,在反问句中,说话者往往都表达一种深究的情态,因此,反问和深究情态是有直接关联的。例如:

(40)吾欲以教之,庶几其果为圣人乎?(《庄子·大宗师》)

其义为:“我本想教给他圣人之道,不久后他果真就成了圣人了吗?”这是女偊在与南伯子葵谈道时所采用的一种论证方法——反问论证,“果”在此处的功能不能简单理解为帮助构成疑问句,而是表达语气更强的反问。

7.真值确认:即确认一个语句或语段所反映的客观事实。表示“果真”义的副词“果”,在疑问句中表达对命题真伪性的确认的功能,发话人在说话时所关注的焦点是所述命题是否为真,也见于假设句中假设命题为真的情况。例如:

(41)(末云)你姐姐果有信行?(元代王实甫《西厢记杂剧》第二本第二折)

在进行真值确认时,说话人并不知道命题的真伪,往往采用是非问的方式发问,同时十分期待对方给出回答。因此,它与“反问”功能又有不同。

8.补充确认性解说:这是确认性解说与补证性解说的结合,节点中简称“补充”。确认性解说通过对前述事实和情况的肯定与确认,从不同的角度对前文做出更进一步的引申和解说。补证性解说或者是通过提出原因和理由对前面的现象、情况加以证实并做出解释;或者是通过事实和结果的实现以证实、说明原先的预计和想象的正确。在“果”的语料当中,这两个功能往往共现,故本文将之视为一个节点。例如:

(42)其子曰:“不筑,必将有盗。”……暮而果大亡其财。(《韩非子·说难》)

其义为:富人的儿子说:“不修墙,肯定会遭到盗贼。”晚上果然丢失了大量的钱财。此例即以下文的结果“大亡其财”,对前文的预计“有盗”进行确认以及进一步解说。“果”后的部分从两个方面来说明“盗”:不仅表明了“盗”的对象是财物,更说明了“盗”的程度之“大”。

三、“果”的节点排列

(一)概念空间的选取与修正

概念空间的建构大致可以分为两条路子,一是“以面带点”,二是“由点及面”(潘秋平、王毓淑,2011)。前者立足于跨语言研究及其所建构的概念空间,采取相合处拼接,并依据现有语料改变或增加部分节点与节点之间的连接方式,从而成为一个适合于所研究对象的概念空间;而后者仅仅依据语料来建构概念空间。本文采用前一种方法,首先对已有的概念空间进行“嫁接”,然后补充扩大节点,从而构建新的概念空间。

我们选取了学界的三个概念空间,分别是Haspelmath(1997)不定代词的概念空间、Haspelmath(2004)与连词有关的概念空间、郭锐(2010)副词补充义与相关义项的概念空间。这三个概念空间分别如图1、图2、图3所示:

通过“嫁接”上述三个概念空间,可以得到一个初步的与连词、副词等相关义项的概念空间。具体如图4所示:

在图1中,“条件”实际上就是“假设”,因此,本文将这个节点更名为“假设”,使之更符合“果”的实际——古汉语中的连词“果”可以看作假设连词。而“疑问”这个节点对于“果”的研究而言范围过大,故将“疑问”更名为“反问”更为贴切。这样一来,我们就得到一个修正了的原始的概念空间。具体如图5所示:

(二)“果”的语料统计与概念功能矩阵

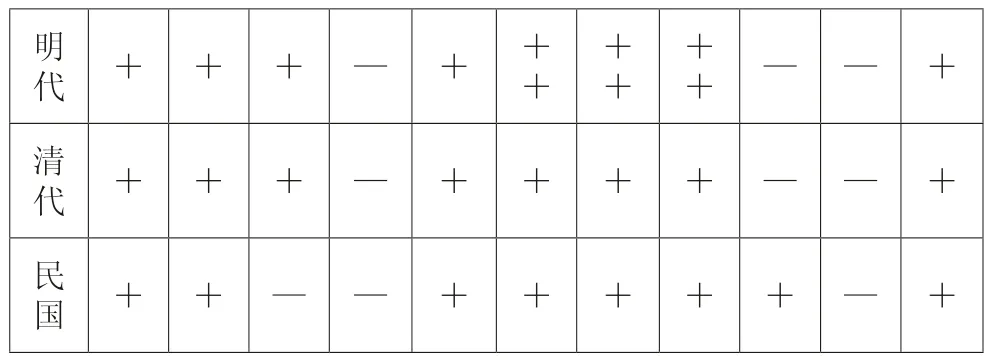

在得到一个初步拼合的概念空间之后,下面就应该从“果”的语料着手来添加新的节点了。根据“果”的不同概念功能,本文绘制了相关的矩阵图。具体如表1所示:

表1 “果”的概念功能矩阵图

表格说明:“—”表示未出现,“+”表示出现,“++”表示大量出现。

根据CCL语料库所作出的断代划分,本文对这14个时期“果”的不同词性的使用情况进行了统计。具体如表2所示:

表2 CCL语料库古汉语“果”的词性数量统计

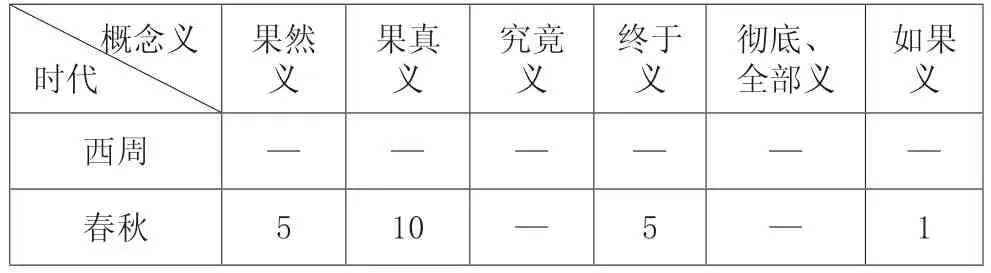

在语料统计的基础上,确定了各个时期“果”的词性数量后,本文还统计了这些时期所对应词性下“果”的具体义项数量。具体如表3所示:

表3 CCL语料库“果”作副词、连词的义项数量统计

战国 66 22 5 1 1 3西汉 78 5 4 1 — 3东汉 62 6 — 2 — —六朝 92 16— 4 — 6唐代 136 28 — 4 14 —五代 17— — — — —北宋 262 9 2 2 1 2南宋 43 5 1 — — —元代 25 11 1 — — 3明代 220 83 15 — — 21清代 141 59 13 — — 12民国 31 35 8 1 — 9

(三)“果”的节点排列

构建“果”的概念空间需要从上述矩阵与统计的结果入手,从局部到整体地分别构建不同区域的节点的连接方式。在本文中,节点之间的关联用连线(如“—”“|”)表示,存在虚化轨迹的节点之间则用“→”表示。下面,我们就对“果”的节点的具体连接展开论述。

1.果决的—果实

观察西周时期的语料,可以发现,“果”只存在“果决的”与“果实”两项概念功能。潘秋平(2011)指出,若一个形式仅承载两个功能,这两个功能在普遍的几何空间里就必须相邻。因此,我们将“果决的”与“果实”连线。

2.终于→料定情态→究竟

从“果”的“果然”“果真”“究竟”“终于”的四个概念节点出发,如果不计方向,四个节点的排列组合将会呈现18种情况,具体如图6所示(见下页):

那么,这些节点的排列方式应该是怎样的呢?吴福祥(2014)指出,假如我们发现某种语言(L1)的语素F具有ABC三种功能,而L2和L3两种语言的对应语素F1和F2分别只有功能AB和功能A,那么ABC三种功能之间的衍生方向即为A→B→C。简言之,某种多功能语法形式在多语言的对应语法形式中的呈现方式为:

a语言(F1):功能A、功能B、功能C

b语言(F2):功能A、功能B

c语言(F3):功能A

因此,唯一的排列方式只能是A→B→C。

结合表1所示,“果然”和“果真”应该在底图上处于邻接区域,因此,应排除图6中的(3)(4)(5)(6)(11)(12)(13)(15)(17)(18)十种情况,这样就剩下了8种。我们又对西周至唐代的“果然”“果真”“终于”在矩阵上的排列情况进行了统计,具体如表4所示:

表4 西周至唐代的“果然”“果真”“终于”矩阵图

从表4来看,“果然”“果真”与“终于”应该处于邻接位置,因此,(1)(14)两种情况也应该被排除。这样剩下的6种情况分别为(2)(7)(8)(9)(10)(16)。再根据西周至战国“果然”“果真”“究竟”的矩阵排列,如表5所示:

表5 西周至战国的“果然”“果真”“究竟”矩阵图

由此可知,“果然”“果真”与“究竟”应该处于邻接区域,(2)(16)两种情况可以排除,剩下(7)(8)(9)(10)四种情况。由于(7)与(9)是相同的构造,因此,再排除一种,最终剩下三种情况。于是,我们得到了“果然”“果真”“终于”“究竟”可能的排列方式,如图7所示:

在现代汉语中,“果然”和“果真”都是表示料定情态的评注性副词,它们在古汉语中所对应的“果”同样可以半幅评注,二者只是在使用的句类上稍有不同。表“果然”的“果”一般用于陈述句,表示事实与所料相符;而表“果真”的“果”除用于陈述句外,还往往出现在表深究情态的疑问句中进行真值确认。为处理方便,在此不妨将“果然”与“果真”所在的节点先处理为“料定情态”。那么,上述三种排列方式在不考虑方向的前提下,实际上就成为了“终于—料定情态—究竟”。

从矩阵上看,“果”在表示“究竟”的语义出现时,已有“终于”与“料定情态”两项概念。因此,就可以断定“料定情态—究竟”的方向是“料定情态→究竟”,这是因为线性排列方式只有一种,而且要符合语法化单向性的链条,所以可能的结果只能是“终于→料定情态→究竟”。

其实,在这幅简单的一维语义地图上,已经体现出“非主观性→主观性→交互主观性”的主观化范畴的语法化轨迹(潘海峰,2017:111)。“终于”是表示界变的时间副词,含有[+叙实][+已然][+非主观性]的语义特征,因为事情发生的先后顺序的表达要求制约了其主观化表达。料定情态副词“果然”则具有[+叙实][+已然][+主观性]的语义特征,它除了具有交代事情已发生的功能外,还包含着事情的结果与所预料一致的含义,因此,它具有主观性。例如:

(43)武王果以甲子至殷郊。(《吕氏春秋·贵因》)

仅看这一句话,理解为“武王最终在甲子时到达殷郊”也是可以的。不过,联系上下语境来看,前文已交代武王曾说“吾已令胶鬲以甲子之期报其主矣”,那么,“以甲子至殷郊”就不应该是单纯地交代事情发生的结果(即“已然”),而是具备了印证前文的功能,即此处的“果”具有“实然”的语义特征。因此,将它理解为“最终”就颇不合适了。“果真”则在“果然”的基础上又具备了[+交互主观性]的语义特征。“果真”的交互主观性体现在说话人发话的行为并非是完全着眼于命题内容,而很大程度上是为了达到言听双方的交际互动。“究竟”则属于追究与反诘类的情态副词(潘海峰,2017:111),具有[-叙实][-已然][+交互主观性]的语义特征。例如:

(44)吾所谓之其果有谓乎?其果无谓乎?(《庄子·齐物论》)

3.“料定情态”内部及周边节点的排列

在概念空间中,“料定情态”这个节点的颗粒较大,因此,这个节点还可以进一步细化。节点“料定情态”包含“果然”与“果真”两个基本概念节点,而语用功能范畴则涉及“真值确认”。上文已经指出,“果真”的交互主观性是“果然”所不具备的,“果真”的交互主观性主要体现于在疑问句中能够进行真值确认的能力。也就是说,“果然”加上“真值确认”在肯定句中的语用功能,起到加深强调的作用,从而成为“果真”。例如:

(45)吾闻古者夔有一足,其果信有一足乎?(《韩非子·外储说左下》)

这里,发话者的目的是对命题内容进行真值问询,希望得到一个肯定的或否定的回答。它不仅使用重复的手法,还使用了两个情态副词“果”和“信”来加强想要进行真值确认的情态。因此,此处的“果”译为“果然”显然是不行的,应译为“果真”。

通过对方言的考察,可以发现,对已经发生的、正在发生或将要发生的事情进行真值确认时,也普遍使用带语素“真”的词语,而不是“果然”。例如:

(46)大冶话“真个”:今儿真个落雨了。(访谈语料)

(47)赤壁话“果真”:今天果真下雨了。(访谈语料)

(48)泉州话“真的”:今天真的下雨了。(访谈语料)

(49)苏州话“果真”:只是你要果真远行,必须先告诉我一声。(叶祥苓《苏州方言词典》)

经过上述的论证,我们认为,“果然”“果真”“真值确认”三者的排列方式应是:“果然→真值确认→果真”。再结合上文“终于→料定情态→究竟”的排列方式,可以得出料定情态节点内部及其周边节点的排列方式。具体如图8所示:

4.深究情态—反问

“深究情态”最直接的表现手段就是出现在反问句中,这在我们所考察的语料中均是如此。例如:

(50)古汉语“果”:天下果有姣好女子若是者乎?(清代严有禧《漱华随笔》卷二)

(51)现代汉语“究竟”:汉藏语系究竟可以分为几个语族和语言?(CCL语料库)

(52)英语“exactly”:Exactly what are you trying to tell me?

(你到底想对我说什么?)(《牛津双解》)

(53)葡语“diabo”:Que diabo quer você?

(你到底要什么?)(《葡汉词典》)

因此,不妨将“深究情态”与“反问”连线。

5.果实→结果—完成

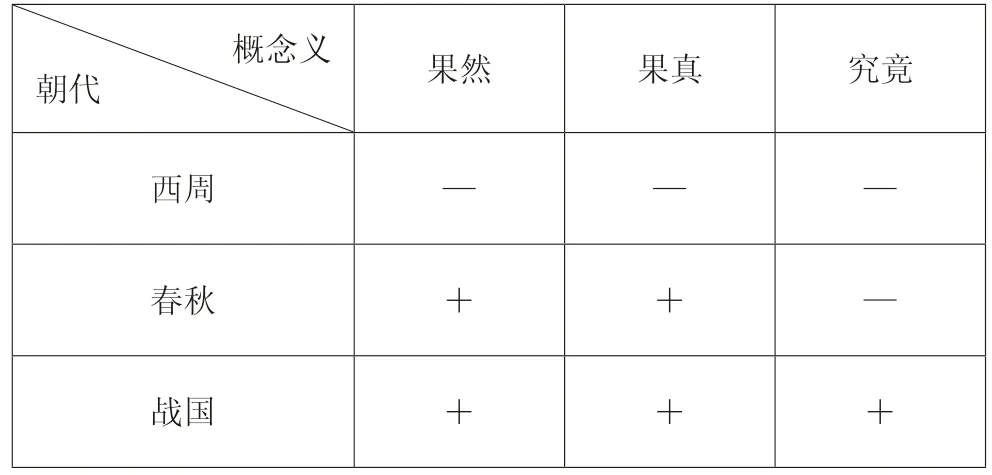

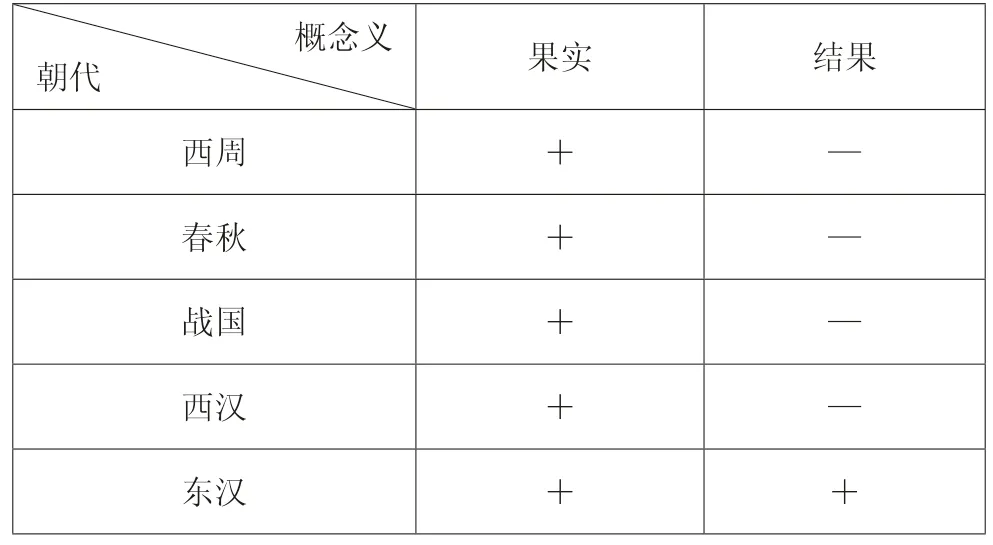

我们对西周至东汉时期“果”作为“果实”“结果”的义项进行了统计,并绘制了矩阵图。具体如表6所示:

表6 西周至东汉“果实”“结果”矩阵图

从表6可以看出,“果实”义在西周时期就已出现,“结果”义直到东汉时期才首次出现。因此,这两个节点可能的排列方式只能是“果实→结果”。谷峰(2011)指出,古汉语中的“果”本义为名词,指树木的果实,后引申为“结果”,在先秦文献中多指“战果”。打仗打完了才会有结果,于是就引申为战争的“完成、实现”。战争胜利了才会获得成功,所以“果实→结果”便扩展为“果实→结果—完成—成功”。

6.果然—完成—果真

从语料来看,“不果V”出现的频率非常高。例如:

(54)君是以不果来也。(《孟子·梁惠王下》)

(55)吾去汴州,汝不果来。(唐代韩愈《祭十二郎文》)

(56)“……不昭,不如其已也。”乃不果享。(《左传·定公十年》)

(57)叔孙曰:“……寡君之命介子服回在,请使当之,不敢废周制故也。”乃不果坐。(《左传·昭公二十三年》)

在处理这一结构时,一些学者(杨伯峻,1981;何乐士,1985等)倾向于将“果”作“果真”“果然”解;另外一些则倾向于作“完成”解(杨树达,1954;马景仑,1991;王力,2012等)。可见,在表示料定情态与“完成”之间存在着一定的联系,因此,不妨将二者之间连线。

7.果然—果决的—果真

我们注意到,“弗果V”在语料中出现的频率也非常高。《中华大字典》(1978:1144)将“果”解释为“决也”,即形容词“果决的”。王力(1989:180)也同样指出,“弗和勿后面的及物动词不带宾语是无可争辩的事实”,这就从侧面证明了此处的“果”不能像“不/未果V”中的“果”一样作动词“完成”。朱城(2015)在谈及“果”的语气副词用法的形成时,亦曾提出语气副词“果”来源于表“果敢,决断”义的形容词“果”,“果决、果敢”意味着做事决断、志在必得,也预示着会取得真实的、实际的效果。可见,“弗果V”中的“果”应该视为形容词。因此,我们不妨将“果决的”与语气副词“果真”“果然”连线。

8.“补充→顺承→终于”的排列

通过考察古汉语中的“果”及其在普通话、现代方言、英语、葡语的对应语法形式,可以发现,现代汉语中的“果然”具备了“补充”“顺承”“终于”三个功能。例如:

(58)果然,这条公路修好了,如今到东山去,只要两个小时不到了。(吕叔湘《现代汉语八百词》)

这里的“果然”是指公路修好后的状态,表示事情的完成,可以更换为“最后、终于”。同时也具备承接上文的作用,不仅重复证明了公路修好的事实,而且补充了上文所没有提供的信息“如今到东山去,只要两个小时不到了”。因此,它还具有补充确认性解说的功能。

再看现代汉语中的“然后”:

(59)先讨论一下,然后再做决定。(顺承)

(60)先时刮了几天风,然后又下了几天雨,然后才晴的。(补充)

英语中的really同样具备“补充”的功能,例如:

(61)I want to help, I really do.

(我想帮忙,真的。)(《牛津双解》)

至此,我们可以得到现代汉语中的“果然”“然后”与英语中的“really”这三个节点的排列方式。具体如图9所示:

9.“完成”“界变”“终于”“彻底的”的排列

“完成—彻底的”可以从葡萄牙语多功能语法形式completo得到印证,例如:

葡语中的多功能语法形式completar则可以体现“完成”“界变”“终于”三种功能。例如:

例(64)的“年满18岁”,是在17岁的基础上发生了界变。因此,这一句话体现出“完成”“界变”两种功能。再如:

在英语中,多功能语法形式“complete”具有“彻底的”“完成”“界变”三种功能。例如:

(66)I felt a complete idiot.

(我觉得自己是个十足的笨蛋。)(《牛津双解》)

(67)Work on the office building will be complete at the end of the year.

(办公大楼工程将于年底竣工。)(《牛津双解》)

(68)I only need one more card to complete the set.

(我只差一张卡片就配齐全套了。)(《牛津双解》)

英语中的多功能语法形式finally则具备“彻底的”“最终”“界变”三种功能。例如:

(69)I finally managed to get her attention.

(我终于设法引起了她的注意。)(《牛津双解》)

(70)When they finally arrived, it was well past midnight.

(他们最后到达时已经是第二天凌晨。)(《牛津双解》)

(71)The matter was not finally settled until later.

(直到后来事情才得到彻底解决。)(《牛津双解》)

至此,根据葡语中的多功能语法形式“completo”“completar”与英语中的多功能语法形式“complete”“finally”的语法功能分布,我们可以得到这四个节点的排列方式。具体如图10所示:

四、概念空间的建构

将上文所有节点的排列进行拼接、整合,我们会得到一个修订的、相对完整的概念空间。因为表示“料定情态”的功能在“果”的所有功能中占比最大,所以我们判定古汉语中的“果”主要作料定情态副词,并将它命名为“以料定情态副词为核心的概念空间”。这个概念空间主要展示的是“果”的多功能之间的语义关联模式,却并不能体现各功能间的虚化方向。具体如图11所示:

为了能展示“果”的历时虚化轨迹,我们将存在虚化关系的两个节点之间加上箭头符号“→”,从而得到“果”的历时的动态的概念空间。各节点之间箭头的方向已在上文有所论述,此处仅做展示。具体如图12所示:

我们认为,这个历时动态的概念空间符合最小关联度原则,能够直观清晰地呈现“果”的语义关联及虚化轨迹。从图12可以看出,存在连线的两个概念功能直接相关;存在虚化轨迹的两个功能之间由箭头相连。这样一来,不同功能之间亲疏远近的关系就体现出“果”语义演变的历时进程。需要指出的是,本文所绘制的以料定情态副词为核心的动态的概念空间,虽然体现出“果”各个功能间的语义联系,却未能标明各个功能出现的具体时间。因此,如果要考察“果”各个功能之间的虚化轨迹的话,还必须借助以底图为核心所绘制的具体语义地图。此外,还需要说明的是,随着更多古籍文献资料、更多其他语种材料的纳入与研究范围的拓展,本文所绘制的概念空间图仍有进一步修正的可能,同时也存在着可容证伪的空间。

综上所述,“果”是古汉语中的多功能语法形式,具有多种意义与用途,这主要体现在句法功能、概念功能、语用功能上。从句法功能来看,古汉语中的“果”词性多样,至少有名词、动词、形容词、副词、连词五种词性。从概念功能来看,每种词性下的“果”又体现出不同的词义、具备不同的表达作用。从语用功能来看,“果”能够进行“深究”“料定”“假设”“真值确认”“补充确认性解说”。古汉语中的“果”之所以能集众多功能于一身,是由于各功能间的特殊的语义关联。我们通过构建以料定情态副词为核心的概念空间语义图,可以直观清晰地呈现出“果”的多义关联模式;而通过构建“果”的历时动态的概念空间,则在一定程度上体现出其语义演变的历时进程。需要指出的是,随着语料的进一步丰富与研究范围的拓展,本文所构建的概念空间语义图也存在着进一步修正和完善的可能。