让“物型”为学校“塑形”

2020-05-09储昌楼

储昌楼

物型课程的学校有哪些特征与行动路径,如何才能科学地评价一所典型意义的物型课程好学校?这就需要制订《物型课程建设发展水平指标体系》(下称《指标体系》)。

物型课程发挥“物”的课程意象,以环境建模、物型建构与课程开发为内核,实现“文化塑形”,它是具有时代特征和中国特色的校本化隐性课程。解析一下核心概念的界定,浓缩的一句话就是:发挥“物”的课程意象实现“文化塑形”。《指标体系》就要围绕“物型意象”与“文化塑形”,这是物型课程学校建设区别于其他项目学校建设的根本所在,是“基因”的内核,我们要据此找到并重组更多的“因子”。

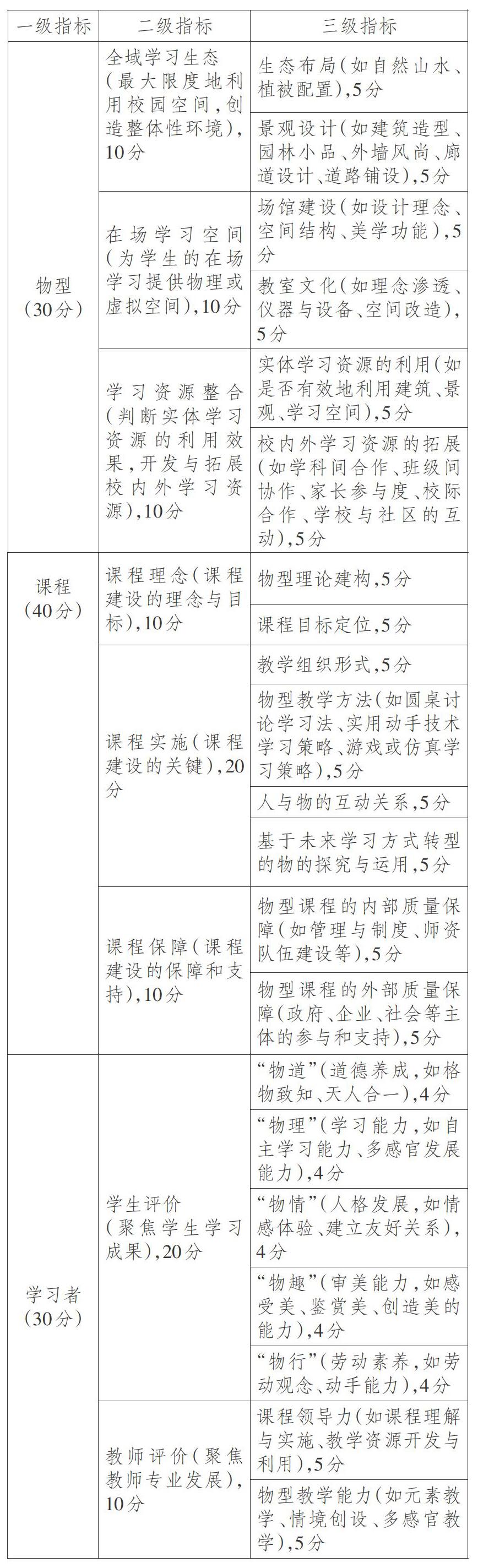

《指标体系》的制订以“价值导向、转变发展”为基本理念。价值导向,从管理立场转向学生发展的价值立场,从成果的可视化的显性价值追求转向深层次内化的隐性价值追求;五个转变:从表面的转变为融入的,从孤立的转变为关联的,从某一方面的转变为整体的,从物质的转变为文化的,从少数人的转变为全体的。《指标体系》设3个一级指标,即物型、课程、学习者;设8个二级指标,即全域学习生态、在场学习空间、学习资源整合、课程理念、课程实施、课程保障、学生评价、教师评价;设21个三级指标(略)。

一、“物型课程”的环境建模

“型”表示铸造器物的模子、式样,是使物形成某一类型的方式、方法及过程。“型”就是通过现代课程理念来重构物态文化,引导学生“格物”“致知”,通过对实物的探索去寻求真理、真知。物型课程重视通过可感知的、具有物质实体的文化事物,通过现代课程理念来重构物态文化,引导学生“格物”“致知”,通过对实物的探索去寻求真理、真知。物型课程就是“物”与“人”相互适应、调整与融合的过程,也是“物象”与“意象”相得益彰的过程。

学校教育中的“物化”集中体现在“器物精神”与“场所精神上”。传统文化中“器物精神”投射的正是人与物的关系,即在“物”的潜移默化的影响中,形成人的审美文化价值取向,改变与提升人的精神世界。这就形成了以物育人,以物化人的文化形态。校园的“场所精神”对于实现学校教育的全过程、全方位育人具有重要意义。

1.全域学习生态就是最大限度地利用校园空间,创造整体性环境

物型课程强调突出自然山水的生态布局,微山微水的校园是让人心灵放松的港湾。“山”要有立体感,“水”要有灵动美,无论是“山”还是“水”,都要强调原生态的建设。植被配置要让每一种植物都成为知识源,绿化要有人格寓意,能引发学生托物言情,咏物言志,以物感心。

建筑造型成为新形式的审美教育载体。校园有山水气象,以生态式的优美环境促进学生乐山爱水;校舍有艺术美感,以格调大方、色型大气、装饰大雅的建筑之美熏陶学生。铺装技巧讲究景观道路设计的知情意行,注重应有的审美感、亲近感、情趣感。而景观小品让学习内容成“象”成“型”。叠石理水,一草一木,文化景观要有“故事”,它承载着深刻的文化内涵,成为课文掌故、历史经典的再现、延续和创生。学校要重点加强走廊、过道、教室、主题场馆等校园文化载体建设,让“学校的每一面墙壁都能说话”。

2.在场学习空间的营造,为学生的在场学习提供物理或虚拟空间

丰富有趣的物型课程,是对校园生态的重新定义,即通过不断增加校园建设中的课程价值和审美趣味来构筑向学的立体校园和知识空间,使其成为人与物、人与人之间对话交流的丰厚土壤。尽一切可能,最大化、多样化地建设主题场馆,让校园成为学习主场,这是物型课程学校最显著的特征之一。

物型课程重在“物”的文化塑型及课程意象,特别注重研究教室环境的优化、物象氛围的调整等。场景化、情境化,创造出更具美感、让人品味的教育景观。通过“放大教室”从而“放大校园”,这也是物型课程项目的重要特征与成果之一。

3.学习资源整合,判断實体学习资源的利用效果,开发与拓展校内外学习资源

重构空间,建造开放多元的学习环境,将物态文化景观转变为学习的“境”、实践的“场”、创造的“器”、体验的“坊”,让儿童在开放、自然的学习成长中探其源、求其真、赏其韵,获得自我成长的滋养,促进教育悄然发生。

校内外学习资源也要拓展整合,如学科间合作、班级间协作、家长参与、校际合作、学校与社区互动等。信息技术带来的学习变革,已经重构了学习空间,改变了学习路径。教师要积极寻找未来学校、未来教室、未来学习的样子并结合高科技、全媒体的应用,重构学生与环境的关系,重构教育中人与技术、工具以及资源的关系。

二、“物型课程”的课程建模

物型课程是以儿童发展为目标,以知识的物化为形态,以人与物的互动为形式的课程,是基于优秀传统文化而创生的物态情境和教育表达。物型课程旨在校园环境立体再造,追求教育价值、课程意识、学科文化、童心需求和人文寓意的综合体现,载体在物,关键在型,突破在课程,目的在育人,呈现在文化。

一是物型课程倡导手脑合一,以物化人推动教学变革。通过开发丰富而有美感的课程资源,重构学习空间,让学术形态的内容以教育形态、生活形态的内容呈现。创新教学方法,改变当前的教育形式化、冷硬化,打造美感课堂,最终形成学科教学生态,广大教师成为手脑合一的“智慧教学创生者”。

物型课程倡导情境创设,立“物”取像的课程文化塑型。物型课程反对脱离学生兴趣和生活实际的纯粹概念化学习,主张“在情境中学习”“在活动中学习”“在探究中学习”。物型课程以环境建模、物型建构和课程开发为内核,以场景功能实现与教育品格提升为追求。物型课程中作为环境载体的“物”则以上升到不同“型”的方式一步步塑造着人。

二是物型课程倡导多样化的物型教学方法,如圆桌讨论学习法、实用动手技术学习策略、游戏或仿真学习策略。在这样的课程实施中,人与物的互动关系,是基于未来学习方式转型的物的探究与运用。改进知识的呈现方式和传导方式,通过直观体验,引导学生演示、验证、巩固和拓展学习内容,增强学生对抽象内容的直观理解和对具体形象内容的抽象概括。对学科重点、难点等核心内容,通过物态和非物态相结合的模型展现,不断提高学生的学习兴趣、学习效率,最终能透过现象看本质。

三是物型课程高度重视课程建设的保障和支持,需要政府、企业、社会等主体的参与和支持。物型课程以学科文化魅力吸引学生迷恋学习,围绕学生的学科学习,开发和呈现学科的文化内涵,创新教学方法,让学术形态的内容以教育形态、生活形态的内容呈现。物型课程注重开发丰富而有美感的课程资源,打造美感课堂,打造学科教学生态范式,让名师演绎学科文化,让学科文化推动学校师生成长。

三、“物型课程”的“以物树人”建模

丰富有趣的物型课程,是对校园生态的重新定义,即通过不断增加校园建设中的课程价值和审美趣味,来构筑向学的立体校园和知识空间,通过教育环境的改变,凸显“立德树人”的教育意蕴,撬动育人模式的转型,促进教学方式的变革,推动教育向本原的理性回归。

一是物型课程以环境建模、物型建构与课程开发为内核,以场景功能实现与教育品格提升为追求。物型课程反对脱离学生兴趣和生活实际的纯粹概念化学习,主张“在情境中学习”“在活动中学习”“在探究中学习”。物型课程中作为环境载体的“物”则以上升到不同“型”的方式一步步塑造着人。学校通过充分发掘校园物态的文化力量、育人价值,进一步推进学生品格提升,增强校长、教师立德树人的课程意识和尊重教育规律、儿童发展规律的科学意识,以校本化的方式探索教育的新时代路径。

二是通过物型课程建设,加强各类专题教育场所资源的共建共享、拓展互通,从而探索学生内心喜欢、知行合一、坚守不变的育人范式。注重学习者的知识建构,通过“物”的搭建为学习者创设一种具体的学习情境(学习在场),创建与教学内容相融的校园造型,创立求物之道的课堂生态。让学术形态的内容以教育形态、生活形态的内容呈现,从而保障学习者充分实现知识的内化。

物型课程激发心灵深处的共鸣与主动感知。物型课程的文化创新旨在创新环境的课程意识,能让师生在崇尚美好人性、塑造完美人格、追求幸福人生的熏陶中逐渐形成自己的价值观、人文精神及道德情操,最终实现“物道”“物理”“物情”“物趣”“物行”五个“物”。“物道”,即道德养成,如格物致知、天人合一;“物理”,即學习能力,如自主学习能力、多感官发展能力;“物情”,即人格发展,如情感体验、建立友好关系;“物趣”,即审美能力,如感受美、鉴赏美、创造美的能力;“物行”,即实践素养,如劳动观念、动手能力。

三是促进教师专业成长。教师在物型课程中“诗意地栖居”。物型课程的精髓就在于“心中有课”,广大教师在“物质——环境——行为——育人模式”的实践过程中,逐步地成长为“课程育人研究者”。创新教学方法,改变当前的教育形式化、冷硬化,打造美感课堂,最终形成学科教学生态,广大教师成为手脑合一的“智慧教学创生者”。

物型课程项目建设是行动也是研究,是行动研究项目。因此,制订《指标体系》并不是为了要区分学校,而是为了更好地促进项目建设,促进学校品质提升。这样我们才能有目标、有方向,才能做得更好,走得更远,直抵理想的彼岸。

注:1. 为避免评价方面的交叉,我们将对课程的评价内嵌于对学生和教师的评价,即以学生发展的获得性数据为主,通过观测学习者的成长来评价课程效果。

2.为鼓励项目学校有所创新,我们通过举例的方式解释三级指标,兼顾评价标准的统一性与多样性。

(作者单位:江苏省教育厅特教发展指导中心)