构建国家韧性:新中国治水史的政治现象学分析

2020-05-08周嘉豪

周嘉豪 徐 红

一、引言及相关概念界定

现代民族国家绝非仅仅是一个想象的共同体,而是真切存在之史实与充满象征的要素共存之体,两者皆为可测度的变量:这是因为国家力量与国家理念既塑造了公民身份,又巩固了民族国家的政治共识,被历史背景中发生的生动共同体生活案例与随之相伴的语境,深深熔化、淬炼、烙印入了现代生活的公共记忆。长期以来,政治哲学与政治科学作为政治学研究的两只触角,其双峰对峙似有不可调和的范式张力,但也恰好为政治现象学(Political Phenomenology或“政治学现象学”)的发展提供了关键契机(1)王海洲:《政治现象学:理论脉络与研究方法》,《探索与争鸣》2019年第10期。。政治现象学在这里并非一种仅给出澄清意义之方向之“政治现象学哲学”(2)此谓政治现象学的“两副面孔”——政治现象学源于现象学,海德格尔在从词源出发,将之界定为“就其自身显示自身者”(海德格尔:《存在与时间》,生活·读书·新知三联书店,2006年,第34 页),胡塞尔也认为“被感知”(percipi)和“存在”(esse)是相互一致却又从原则上分离(胡塞尔:《生活世界现象学》,上海译文出版社,2016年,第63-64页),其核心概念是“生活体验”来源于生活世界,强调回到事物本身(back to the things themselves),开辟了具有反思明见性的纯粹意识领域。它既是一种哲学理论,也是一种人文社科的方法。在此基础上形成了作为现象学亚学科的政治现象学。但本文的政治现象学则是植根于政治学,力求吸纳现象学的学科特色为开创新政治学方法论范式而努力,从而更全面地理解政治生活。,而是高度关注具体过程与结果的定见悬置(bracketing)且渐进还原以致面向生活世界(Lebenswelt)的理论学科,力图回答政治领域的“何为其所是”的问题。作为学科初创阶段(3)关于该学科的定位和构想,可参见《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2019年第1期的“政治现象学研究”专栏的探讨,以及相关学者的其他代表性论文。有必要回应时下方兴未艾的国家理论之关切——毕竟新中国已然成立70余年,这为中国政治学提供了历时性的生活世界体验与共时性的概念体系和政治发展逻辑——“何以是国家,为什么是中国,什么是中国之治”都需要做必要的反思,从而厘清政治力量、国家权力直射于其他对象的不明之处,将本质之于复杂的现象与弥散的记忆中还原并祛魅。

“治国先治水”(4)中国自古以来就是一个富于治水智慧的共同体,治水实践可谓建构了中华民族的主体。《说文解字》对“治”有此记载:“水。出东莱曲城阳丘山,南入海。从水台声”。意为开凿水道,修筑堤坝,引水防洪,引申为“控制”“管理”之意。,水最初作为一种公共资源,供人畜汲引和农田灌溉,其资源分布具有很大的随意性,但其本身的重要性无须赘言。治水作为以基于社会成员和政治经济利益需求为目标的,以整治水利、疏通江河为主导措施的国家权力约束下的水资源的再分配过程(5)在基层表现为游牧社会的“逐水草而居”,以至农耕社会下泉域社会的自发治理。就我国历史而言,长期以来形成了乡村水利组织对水权合法性的代表、争夺、控制,在自发演进中形成一种均衡状态。就自然界的事物的政治属性进行界定的学术观点中,有著名的“草权政治”“林权政治”等(参见王勇:《草权政治:划界定牧与国家建构》,中国社会科学出版社,2017年;朱东亮,贺东航:《新集体林权制度改革与农村利益表达》,上海人民出版社,2010年),本文则可看作“水权政治”,但本文不做产权政治的理论推演论证,而是就治水现象本身来分析。,特别是高层政治的权力运作维度则表现为政府在主导的修建管理水利工程、裁定水权利、防污治患、抢险御灾的过程当中的综合性治理措施和政治文化、意识形态影响下的治水理念。治水与治国不可分离,尤其对于现代化过程中的大国而言。一是由于我国的基本国情现实,即国土面积巨大,人口众多,资源分布极为不均,在人口主要分布区多为季风气候(雨热同期),面临甚为繁重的引水、供水需求和艰险的抗灾风险;二是由于民族国家建设的背景是世界走向现代化的浩荡潮流,工业化、信息化的趋势要求国家对水资源的合理规划利用以及塑造与时俱进的生态观念,从而支撑保障经济增长和国民福祉的可持续发展,无一现代国家建设的进程会例外;三是我国现代中央集权体制的政治特点为治水的权力主体提供正当性支持从而赋予了其极其重大的责任,与此同时,现代国家建构场域下高涨的公民权利意识为水资源分配提出了更高要求,经略江河事关重大,成为政权合法性的来源;四是由于历史上治水的政治叙事和国家神话(6)郦道元的《水经注·原序》对水有近乎神迹的描写。在中国古代“水”逐渐演化成自然神,固已成为国家祭祀(山川社稷风云雷雨等坛祀)与民间信仰(河神、龙王等)双重利用的象征资源。此外,治水还充满着燮理阴阳、调和五行的传统哲学奥秘。政治权力介入水资源具有深厚的底蕴和正当性,水利环境深刻地影响着古代社会的灌溉、祭祀、盟誓、交通、防卫、资源。以河流水系为中心,可以形成地域性的政治社会。传统社会的水利史研究起步较早,影响最大的莫过西方汉学家的理论,他们大致可分为“治水-专制主义”与“水利共同体”两派,因篇幅有限这里不做展开。所形成的路径依赖,构成了“治水”的国民情结,善于治水的英雄人物本身就是杰出的政治家(如大禹、管仲、李冰),并成为千古佳话得到广泛传颂。因此,治水绝非一个工程技术和经济发展的问题,而理应是一个政治问题或国家建构问题,关系到一个政权如何“立”得住及如何长期存续之义,而上述各层面共同构筑起当代中国的“国家韧性”。

国家韧性简而言之是一种国家“生命力”,意指一个政权适应国内外形式变化,应对各种风险、危机和挑战,从而获得生存和发展的表现,为政权与共同体的适应性、持续性、抗压性与生命力的体现(7)项继权,俞秋阳:《威权主义的韧性: 理论解释及其局限》,《江海学刊》2017 年第3 期。。在当代民族国家建设的普遍场域中,治水为国家的公民参与公共事务提供契机,巩固政治共识,增进了超大规模政治共同体在面对各种困难的凝聚力,满足了人民的获得感,成为国民公共记忆的一部分,甚至形成了具有民族特色的生态哲学与政治理论,这为探究新中国治水史的政治现象学逻辑提供了内涵、意义与使命。

二、现代国家背景下水政治的象征化与国家韧性的构建

治水问题在漫长的历史进程中逐渐演变为“水政治”、“水治理”,与世界趋势不可分离。“截断巫山云雨,高峡出平湖”在盎然诗意背后彰显出主体压倒客体的笃定气概,这便是一种超越意识形态的普遍的现代性特质。从封建国家、专制帝国抑或殖民地迈向现代民族国家之时,各国无一例外选择将治水塑造成伟大工程以满足国家的各种需要。如美国在二战前后迅速崛起,富兰克林·罗斯福总统任期的头100天里,国会通过了15项重大法案,政府制定了田纳西流域管理局(TVA计划),不仅促进了就业、防洪、导航、发电、土壤保持、灌溉和公共卫生,也为电力现代化奠定了基础(8)Richard A. Colignon, Power Plays: Critical Events in the Institutionalization of the Tennessee Valley Authority, Albany, NY: State University of New York Press, 1997, pp.57-74.,更塑造了一种新的意识形态解释:“田纳西项目也可以作为模板到世界其他地区”(9)James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, New Haven: Yale University Press, 1998, pp.262-306.,一系列强调并将技术选择与经济增长联系起来的论述,呼应了欧洲殖民列强的迅速衰落和美国作为资本主义活力的新中心的叙事,进而为统治世界的霸权野心提供支撑。而后殖民国家印度,在其即将独立之际水利战略发生了重大调整,表现出对大型水坝建设的积极追求,譬如尼赫鲁的“新兴社会主义”理想激发了20世纪40年代的默哈讷迪河水坝并希望以此振兴印度(10)Rohan D’ Souza, “Damming the Mahanadi River: The Emergence of Multi-purpose River Valley Development in India (1943—1946)”, Indian Economic & Social History Review, 2003, Vol.40, No.1, pp.81-105.,水坝被他誉为“现代印度的神庙”——这无疑也是一种国家统治修辞学。20世纪中叶的国际治水格局,显然影响到了新中国。

就如今全球范围内的国际政治话语而言,水政治话语与霸权主义、冷战、人权、生态正义、公民社会、国族主义等论说密切交织(11)李菲:《水资源、水政治与水知识:当代国外人类学江河流域研究的三个面向》,《思想战线》2017年第5期。,成为其宣示与纷争的场域,特别是21世纪以来从“江河”过渡到“流域”的理论范式,极大地转变了冷战冲突背景下两大阵营对抗的资源要冲和筹码较量的对抗态势(12)Patrick McCully, Silenced Rivers: The Ecology and Politics of Large Dams, London: Zed Books Ltd., 2001, p.239.,让双边、多边环境合作治理与资源共享成为可能。尽管如此,这还不能让流域发展的国家间政治存在的分歧彻底扭转,主权依然是一国最重要、最基础的治水合法性。信奉不同主张的发达国家、后发国家同样作为现代民族国家,都以主权为正当性旗帜为发展利益辩护。面对“后国家主义”学派的质疑,将国家保留在视野内依然很有必要,因为全球化并没有消除国家和地区对水资源问题的责任(13)佩特拉·多布娜:《水的政治:关于全球治理的政治理论、实践与批判》,强朝晖译,社会科学文献出版社,2011年,第 11页。。从某种意义上说, “水政治”势力范围就是基于主权的民族国家所控的“领土”地图加减实存的海外利益,这可谓相当符合公民的国家政治情感与民族国家的叙事逻辑。

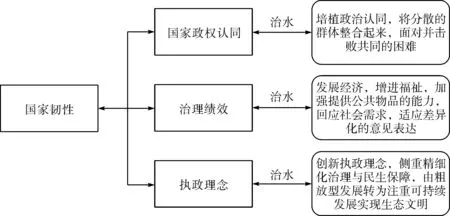

那么,新中国的治水是如何转化成国家韧性的呢?一般来说,任何国家都有国家韧性而不因政体的不同而变化。国家韧性有两个维度:一是持久性,二是稳定性。影响国家韧性的要素不胜枚举,但大体有以下三个方面:首先,国家认同对国家韧性的提升具有重要价值(14)殷冬水,曾水英:《塑造现代国家:国家认同的视角——关于国家认同构建价值的政治学阐释与反思》,《南京社会科学》2019年第8期。,国家认同的建构不是单向的行动,而是双向的互动,既有赖于国家对民众的国家认同的建构,也有赖于个人建构自己的国家认同(15)林尚立:《现代国家认同建构的政治逻辑》,《中国社会科学》2013年第8期。;其次,国家治理的绩效对国家韧性甚为重要,政治精英对公共政策的改进调试很大程度上决定了公民与利益团体的获得感,从而决定了国家的兴衰;最后,国家韧性离不开意义世界的建构与观念层面的再生产。理解国家面对环境的适应力,需密切观察国家认同、治理绩效与观念变迁的状况。其中,国家政权认同构成了国家韧性的根系,是一个国家区别于他国的基础要素;治理绩效构成了国家韧性的主干,是公民对执政者合法性的评价感知;政治文化和执政理念构成了国家韧性的枝叶,是国家韧性多大程度得以扩展的建构性力量。三者互为一体,相互依存,如图1所示。

图1 国家韧性的三大要素及其与治水的关系

不同时段的治水举措对国家韧性的三层面的构筑都是有的,但程度还是存在明显差异:一是新中国成立初期到改革开放以前,侧重发动运动式的治水工程来培育国家政权认同,既有奠基之功又有反噬之过;二是从改革开放到21世纪初,侧重提高经济发展效益,用治水来换取国家发展动能;三是党的十八大以来,侧重执政理念的创新,用民生导向的发展理念、行政体制改革与法治建设等引导治水走向精细化治理。就微观衡量指标而言,国家目标、技术选择、行政组织以及文化符号都是衡量治水对国家韧性建构的重要维度,价值观念与技术始终在对话和相互建构,这需要在具体案例考察时加以注意。

三、治水对国家韧性塑造的展布:伟大工程与水利神话

治水工程在新政权建立后的前30年内,体现出很强的社会建构特征,即以工程项目来配合强化国家认同、建设社会主义现代化国家的计划,是国家大规划里的小计划——突出了国家运转的计划性、应对外部环境的韧性与单位个体的能动性。治水凭借着强势动员、思想教育、政治化与榜样引导等机制,极大地调动了国民的力量,以开发水资源的潜力重建新中国的国力,建构了民族主义和共产主义叙事的治水正当性逻辑,也是全能主义政权得以在全国范围内奠定的推动力量。

(一)新政权肇始时期的治水之策:淮河的治理逻辑

治理以华北平原为腹地的黄河流域和淮河流域成为这一时期最重要的治水重心,这一方面是20世纪上半叶怀抱建设水利秩序、开发资源来稳定基层、发展经济的理想的支撑和延续,另一方面是新政权初立面临的切实灾情之需——双重的政治使命要求在短时间内调动已有的治理资源(16)据统计,在1950—1952年3年中,国家用于以大江大河治理为主的水利建设的投资共约为7亿元,占预算内基本建设投资的10%,对全国2.4万多公里的重要堤防进行了修整,3年内直接参加水利工程的人员有2000万人,完成土方17亿立方米多。参见樊宪雷:《20世纪50年代至60年代初我国兴修水利的探索实践及其基本经验》,http://dangshi.people.com.cn/n/2014/0504/c384616-24971830.html,访问日期:2019-12-04。,并在国家建设的目标指引下打造行政管理体系。

治淮工程的迫切性更为优先。首先是面临基础设施落后、长期缺乏修缮、基层管理组织瘫痪的困难;其次是1950年夏季,安徽、河南连降大雨,引发洪灾造成两省境内淹地4000余万亩,受灾1300多万人(17)淮河水利委员会:《中国江河防洪丛书·淮河卷》,中国水利水电出版社,1996年,第46页。,在解放战争进入收尾阶段、国家政权建设提上日程的同时需要紧急处理灾情;最后是面临抗美援朝战争的外部风险压力,调兵备战的同时亟须解决国内人民生计问题。严峻的形势迫使中国共产党领导的国家政权有序推动治水工程,触发了治理主体的迅速形成,并兼顾民主协商与集中统一的关系、日常行政体系与运动型组织系统的关系。1949年底,周恩来总理在政务院第六次会议上要求各级水利干部重点抓好防洪工作。毛泽东主席从1950年7~9月就治淮问题给周恩来总理连续做出4次批示,提出要根治淮河,特别强调“导淮必苏、皖、豫三省同时联手,三省党委的工作计划,均须以此为中心”,“势必要动员苏北党政军民全部力量,苏北今年整个工作方针要重新考虑,既定的土改、复员等工作部署必须改变……亦当竭力克服困难,完成治淮大计”(18)《毛泽东文集》第六卷,人民出版社,1999年,第85-86页。。在此基础上,周恩来总理在治淮会议上做了总体部署,决定了治淮工程的步骤,并以淮河水利工程局为基础,组成统一领导治淮工作的治淮委员会,并在协商的基础上确定了机构的人事、地点。1950年10月,政务院颁布了《关于治理淮河的决定》,当日《人民日报》发表题为《为根治淮河而斗争》的社论(19)《为根治淮河而斗争》,《人民日报》1950年10月15日。:一是对中央人民政府赈灾的情况加以传达,确立了工程与救灾结合的思路,安抚了受灾人民;二是对工程的目标和上、中、下游的具体安排与三省区、各水利部门的具体职责加以阐释;三是对全国人民展开宣传动员。当年的冬季治淮工程陆续开工,80万民工奋战80天,建成了长达168公里的苏北灌溉总渠(20)聂皖辉:《毛泽东与治理淮河》,《毛泽东与20世纪中国社会的伟大变革(上)》,中央文献出版社,2007年,第499-509页。,到了1951年5月,共计民工220万人(21)《全国各河流春修工程大部完成 淮河、黄河巨大工程正在继续进行》,《人民日报》1951年6月1日。。据官方报道,“无论灾区非灾区,多数群众都踊跃地自愿报名参加治淮工程……抗美援朝和根治淮河,不是相矛盾的,而是相结合的”(22)江苏治淮总指挥部:《苏北治淮工程报告》,1952年5月3日,江苏省档案馆,档案号:15:15。,以舆论宣传对劳动者加以激励。其间,“干中学”的理念在工程中得以强化,一方面调动了大学生和技术专家的积极性,另一方面增强了工人的劳动技能、劳动纪律与政治认同。工程的完结更是充满仪式性。中央治淮观察团莅临工程前线,发布了《告淮河流域同胞书》,并把毛泽东的亲笔题字“一定要把淮河治理好”制成4面锦旗并在授旗典礼中加以展现、分发,从而鼓舞了上下一致治理淮河的信心。1951年7月,根治淮河的第一期工程胜利完成,使淮河被夺700多年来重新得到一条入海通道。治淮工程的最大特点是,以具有急迫性的救灾为首要目的,配合抗美援朝、保家卫国的爱国主义教育,是新中国超大规模项目动员制度的初次登场。

(二)运动式治理、三门峡工程与黄河边劳动的“奇迹”

“圣人出,黄河清”,“保卫黄河,保卫华北,保卫全中国”,寄托着中华民族对发祥地的深厚感情——黄河之治体现出国家机器更为齐整的复杂运转,集中体现了那个时代治水的中坚力量。与治淮工程的大背景类似,黄河也是在一系列运动和诸多大工程的同时加以推动的,然而与前者不同,黄河计划体现出高位推动下的系统性、计划性与工农平衡的矛盾性,并在国家韧性建构力量的扩展中经历了曲折。就现实状况而言,1952年、1953年接连发生洪水,1951年、1955年分别发生黄河凌汛决口,为黄河治理与“一五”计划的开启增加了挑战。新政权首先继承并创新了黄河水利委员会的体制(23)“黄河水利委员会”成立于1933年的国民政府,但是国民政府的政府能力和社会支持实在太弱,特别是在抗战时期引发了花园口决堤的悲剧,不仅没能起到“以水代兵”之策,反倒削弱了其政权的合法性。客观上,旧政权的制度遗产和技术力量也成为治河的重要资源。人民政权对黄河的治理始于1946年解放区的治理,一方面是中国共产党在政治上通过有利有节的谈判、配合以军事上的斗争争取到了黄河归故斗争的胜利;另一方面是冀鲁豫区黄委会组织民工开展劳动竞赛活动,并由分区治理走向联合治理,最终战胜了1949年黄河大洪水。,完成了人民胜利渠灌区工程(1951年开工,次年建成,为新中国建立后在黄河下游兴建的第一个大型引黄灌溉工程),并确定了以下游防洪为中心,同时大力准备治本的治黄方针。黄河的治理深受苏联模式的影响,即调动大型资金密集型项目,加强集中化和规范化的领导,以政治权力保障工程项目落地。1955年,全国人大批准了《关于根治黄河水害和开发黄河水利的综合规划的报告》,这一计划(“除害兴利,综合开发”)目标宏大,掀起了水利建设的高潮,它把重心放在三门峡工程上,并在政策选择上的两极——中央集权制与平民化的唯意志论(24)戴维·艾伦·佩兹:《黄河之水:蜿蜒的现代中国》,姜智芹译,中国政法大学出版社,2017年,第172页。上选择中央集权,这段时期也相继酝酿开启上游的刘家峡与青铜峡工程。到了1957年,形势变得愈发“左”倾,产生了农田水利建设运动,成为“大跃进”运动爆发的前奏。这一时期,从政策动议上来看,尽管一度气氛活跃、思想解放,但最终被领袖的个人意志打乱,一些理念存异的干部遭受排挤;从政策动员来看,群众水利运动中的热情被点燃,“英雄人民气魄大,要与黄河争上下。切断黄河滚滚水,削去恶龙鳞爪牙”(25)君谦:“三门峡诗抄”,《人民日报》1958年11月22日。,但是以三门峡工程为代表的大型项目被过分夸大作用,舆论提出“让高山低头,让河水让路”,以及发动群众的“总动员”“战斗队”“歼灭战”“闪击战”“大兵团作战”(26)Chan Ying-keung, Mass Mobilization for Development: Water Conservancy in China, Hong Kong: Chinese University of Hong Kong Social Research Center, 1979, p.16.。基于革命化国家与农村社会的道德理想框架来指导工程最终带来了资源环境的浪费和破坏:过多的小水库引发地下水位上升、土地盐碱化和粮食减产(27)⑤水利部黄河水利委员会:《人民治理黄河六十年》,黄河水利出版社,2006年,第192页,第200页。,溃坝、断流的现象更是时有发生;从环境理念上来看,秉持征服自然、人定胜天的思想,迷信运用技术知识驯服自然,启动全国性的南水北调计划,提出“开河十万里,调水五千亿”⑤,畅想“南水北调,江河携手”(28)《南水北调 江河携手》,《人民日报》1958年10月19日。,在国力困难的情况下明显不合实际;从治理计划的具体方式来看,治河为干部参加集体生产劳动提供契机,在改变干部形象、密切干群关系方面取得了明显效果,也为解放妇女劳动力、转移农村剩余劳动力做出了贡献。因此,这一时期的黄河治理为国家韧性的构建提供了特殊时代的典型样本。

(三)宣传典型与革命样板:“水长城”红旗渠

在国民经济困难时期,红旗渠工程开始兴建并迅速“走红”,成为至今彪彰史册的重要工程。这个由县委推动的地方集资(县、公社、生产大队和生产队)的“小”工程不如大河的综合治理那样集聚资源,但同样创造了技术的奇迹与精神的奇迹,在这之中提炼出的“红旗渠精神”成为红色政权带领人民战胜苦难的史诗和象征。1960年,中共林县县委、林县引漳入林总指挥部召开了全县引漳入林广播誓师大会并发布《动员令》,鼓励全县人民为党的事业、子孙幸福与彻底改变林县面貌而战斗,从而拉开序幕。1966年,红旗渠建成通水,解决了当地人民的吃水问题,被誉为“生命渠”“幸福渠”“人造天河”,而这一水利灌溉系统的修建更被宣传为大寨式自力更生精神的类型。

红旗渠精神至今被概括为:“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”。它的形成和凸显是多方面的:一是在工程的规划、运行和维护过程中发动群众,加强干群的团结,抵制后期由“文革”引发的内斗的恶劣影响;二是善于利用仪式来凝聚各方共识,特别是在1966年的干渠竣工通水的庆祝会上,中共河南省委和省人民委员会授给林县人民一面锦旗,发给修建红旗渠的劳动模范每人一套《毛泽东选集》并颁奖(29)⑧《毛泽东思想指引林县人民修成了红旗渠 河南林县盛大集会热烈庆祝红旗渠竣工通水》,《人民日报》1966年4月21日。,以此用革命思想鼓舞斗志;三是敢于创造条件发挥自力更生和劳动者的“传帮带”作用,据统计有三万多普通农民成了熟练的石匠,培养出一批又红又专的技术人才⑧;四是当年由中央新闻纪录电影制片厂开始拍摄的纪录片《红旗渠》及其在国内外的发行,用艺术化的方式记录建设者的功绩;五是各个时期中央、地方领导人的不断强调宣传,特别是运用媒体扩大宣传效应,比如1966年4月20日《河南日报》发表的社论《改天换地斗争的伟大胜利》与翌日《人民日报》发表的社论《人民群众有无限的创造力——记河南省林县人民修建红旗渠的伟大精神》,以及相关文学作品被选入语文课本当做教材(30)河南省林州市红旗渠志编纂委员会:《红旗渠志》,生活·读书·新知三联书店,1995年,第505页。、诗词歌赋作品的涌现。归根到底,红旗渠的修筑植根于中华民族“爱国之道、始自一乡”的传统文化以及家国同构的“乡土教材”,国家意识与乡土意识的融合催生了劳动阶层的首创精神,并构成了国家认同和全国一盘棋的共同体意识。把治水过程贯穿实现革命理想的叙事言说中,用广泛而深度发动群众的方式将人民对党的政治忠诚与自身的劳动拼搏动力加以融合,成为“奇迹”(31)据统计,到1976年,中国有将近2500座大中型水库,库容总量超过1000万立方米,另外还有约8万个小型水库和池塘。参见戴维·艾伦·佩兹:《黄河之水:蜿蜒的现代中国》,姜智芹译,中国政法大学出版社,2017年,第240页。得以创造的原因。在国家政权体系内,红旗渠的修建与之前的治水明显不同,它并非工程技术的科层扩散,而是作为精神层面的扩散,通过对一地“伟大工程”的塑造,在各级单位组织中加以动员,唤起举国上下艰苦创业的动力。善于利用符号资源在政治生活中的作用,让革命后构建的群体身份认同得以不断强化。

回顾该阶段治水的历史脉络,运动式的行政安排让短期内公共资源的集中使用成为可能,各个社会角色都广泛参与其中:一方面,将权力的触角在纵向上从上而下渗透到基层社会,在横向上从统治中心地带扩散到边缘地区;另一方面,榜样的塑造使得道德正当性注入政治合法性,自上而下的政权组织建立与革命“立教”同时展开,治水甚至巧妙地利用敌我划分成为政权认同的来源。显然,这是一种传统伦理政治的延续,尽管泛政治化的情绪控制与日常化的激进主义没有成为治水中的积极因素。

四、治水对国家韧性变迁的调试:技术专家治国与移民、抗洪精神

党的十一届三中全会以后,国家中心任务转向了经济建设,经济发展取代革命成为国家韧性系统的主要来源,治水的意识形态驱动力淡去,“科学技术是第一生产力”,技术和资金成为社会转型的动力。正如西方学界对“国家建构”的认识不断深化,认为公共物品的包容性提供产生了民族国家认同(national identity),而不是族群同质性(ethnic homogeneity)(32)安德烈亚斯·威默:《国家建构:聚合与崩溃》,叶江译,格致出版社,2019年,第1页。,这一时期“现代技术专家统治”(technocracy)(33)技术专家统治诞生于20世纪西方激进的精英政治学理论,强调以实际的科学知识(自然知识或社会知识)作为权力运用的工具,这从根本上与传统通才型的执政者不同。有学者认为, “拥有自然科学知识背景的行政管理者较之社会科学训练之人更可能展现技术官僚的智慧”,当代的技术治理即“科学管理+专家政治”。参见帕特里克·邓利维,布伦登·奥利里:《国家理论:自由民主的政治学》,欧阳景根等译,浙江人民出版社,2007年,第120-121页;R. D. Putnam, Elite Transformation in Advanced Industrial Societies: An Empirical Assessment of the Theory of Technocracy, Comparative Political Studies,1977,No.10,pp.383-412;刘永谋:《技术治理的逻辑》,《中国人民大学学报》2016年第6期。之风逐渐形成,崇尚经济建设的新政治家集团主导改革步伐。除了政治路线回归实用理性的发展导向外,在改革举措上有中央政府大胆放权,伴随地方政府经济和金融权力不断扩张,实行“财政联邦主义”并在引进外资方面多头突进,形成了“有指挥的即兴发挥”模式(directed improvisation),即政治沟通有效灵活,既保证中央统一又鼓励各地实验,并对经济发达地区和欠发达地区之间互补互惠(34)Yuen Yuen Ang, How China Escaped the Poverty Trap, NY: Cornell University Press, 2016, p.17.。这也造成了治水的经济发展导向以及重大项目的公共政策开放性论辩,一些项目得以论证产生,并通过治水推动决策的科学化、民主化。由于改革的阵痛与各种风险依然巨大,经济的周期性波动甚至提升了相对剥夺感,因此,精神提炼与合法性再造依旧得到十足重视,三峡移民精神与九八抗洪精神筑牢国民共同体意识,成为国家韧性的重要来源。

(一)大小工程与经济造血:“水利是国民经济的基础产业”

自19世纪中叶以来,实现民族独立和实现国家现代化都是中国领导人的首要任务。考察不同时期领导人的不同主张,如果说孙中山主要强调的是其航运功能和商业意义、毛泽东着重强调其防洪功能和水政治意义的话,面临更为迫切经济发展目标的邓小平则突出的是对其发电功能的重视,以及其工业基础和经济增长的作用(35)James Beattie, “Dam Building, Dissent, and Development: The Emergence of the Three Gorges Project”, New Zealand Journal of Asian Studies, 2002, Vol.4, No.1, pp.138-158.,并促成其“上马”。在20世纪八九十年代,综合各种治水措施的成果,形成了以经济导向的工程建设为代表、以水利部门行业为推动者的治水格局,提出了著名的“水利是国民经济的基础产业”的重要论断。1991年,全国人大七届四次会议批准国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要时指出:“要把水利作为国民经济的基础产业,放在重要战略地位。”1992年,江泽民在党的十四大报告中指出:“加快交通、通信、能源、重要原材料和水利等基础设施和基础产业的开发与建设”,“高质量、高效率地建设一批重点骨干工程”(36)江泽民:《加快改革开放和现代化建设步伐夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利》,《江泽民文选》第一卷,人民出版社,2006年,第231-232页。。对现代国家而言,国家能力在很大程度上取决于国家分配财政资源的有效性,以三峡工程为例,这一特大工程立足于国家经济发展的战略,获得了较高的投入产出比,对防洪、能源、航运、扶贫等作用是不言而喻的;而其项目运作顺应市场经济转型,采用市场换技术的手段,大大提高了民族工业的竞争力。据统计,2002年三峡库区国内生产总值、财政收入、城乡人均可支配收入分别比1993年开工时增长了3.4倍、3.3倍和2倍之多(37)陈海燕,文传浩,吴华安,等:《三峡库区发展概论》,科学出版社,2016年,第6页。,便是其绩效的证明。

(二)政策博弈与开放议程:三峡工程的政策变迁及其遗产

水利工程的政策议程意义也非常重大,它为中国的决策方式改革注入动力。政策争论过程并未妨碍国家政治共同体的稳定,反而优化了重大事项的酝酿、出台、实施机制,促进了党和政府与社会各界形成共识,有利于项目自身水平的提高,对完善党和国家领导体制起到了极为重要的探索、示范功能。从政策科学的角度看,政策的协商(bargain)是领导者与有能力的各阶层互惠的容纳过程,因为相互适应所带来的收益超过了单方面行动所带来的收益(38)David M. Lampton, “A Plum for a Peach: Bargaining, Interest, and Bureaucratic Politics in China”, in Kenneth G. Lieberthal and David M. Lampton, eds., Bureaucracy, Politics and Decision Making in Post-Mao China, LA:University of California Press, 1992, p.37.,其本质上是一种公共事务的讨价还价。

长江三峡工程的政策过程体现出一波三折。1992年4月,全国人大七届五次会议通过了《长江三峡工程决议案》,其中1767票赞成,177票反对,664票弃权,25人未按表决器(39)陈夕:《中国共产党与三峡工程》,中共党史出版社,2014年,第533页。。这次表决连同5年后的重庆设立直辖市表决,都体现出高度的民主色彩,是集体意志的综合。据学者考察,到1994年正式动工兴建,三峡大坝的动议论辩一共经历了六个阶段(40)苏向荣:《三峡决策论辩:政策论辩的价值探寻》,中央编译出版社,2007年,第68-84页。。其中,在80年代初主要围绕着坝址而展开技术人员的论辩,这一时期正方观点占据上风,特别是在1980年邓小平造访三峡后,1983年国家计委召开“可行性研究报告”审查会,形成了深入充分的讨论。1984年,中央财经领导小组开会决定上三峡工程,当年国务院原则批准了“150方案”。而在1984—1986年,三峡大坝之争开始从体制内部扩大到体制外部。主要以书信报告等方式围绕着这一方案进行辩论,一些政协委员和地方政府提出了反对意见,其间学术论辩、主流媒体辩论都得以充分体现,多部反映正反观点的文集在国内公开出版,其中水利部组织的论证会与全国人大会议期间的论辩成为代表事件。而在1992年以后,代表反方的意见依然以个人上书、媒体、互联网或出版物等方式体现。总体来说,三峡工程的出台过程合理、完整且严密,为在多元包容的氛围中凝聚共识、推进决策质量起到了重要作用。三峡大坝之争是一种涉及经济和地理因素的微观政治过程,甚至到最终决策时,其协商机制中仍未就移民、泥沙、生态等问题完全达成一致,需要在工程实施过程和后续治理中持续关注。

该议程为21世纪初的其他水利工程提供借鉴,环境政治成为重要的公共议题并日益成为各主体(中央政府、电力集团、地方政府、环保组织、当地公民)协商解决公共问题的范式,比如“怒江大坝”事件(41)2003年8月,国家发展和改革委员会主持通过了《怒江中下游水电规划报告》,引发争议,61个环保组织和99位个人又于2005年9月起草一份公开信,并将它呈送国务院、发改委、环保总局等有关部委。11月底,“世界河流与人民反坝”会议在泰国举行,最终有来自60多个国家的各类非营利组织以大会的名义联合为保护怒江签名,并递交给了联合国教科文组织,跨国倡议网络形成。与此同时,支持开发怒江水电的人也上书中央领导,希望该工程早日上马。事件延续至今,如今该工程处于暂缓阶段。。通过总结,学者们归纳出“外压模式”“上书模式”等(42)王绍光:《中国公共政策议程设置的模式》,《开放时代》2008年第2期。,诸如策略联盟、政策游说与制造舆论等方式大大突破了全能主义政府决策模式,将该政治形态变革为集权式高度分化的新形态——事实上执政党从未放弃民意搜集制度,这种源自执政党群众路线的基层和群众意见的调查研究,客观上为党和国家的重大政策议程设置提供了韧性化支撑(43)孔繁斌,向玉琼: 《新中国成立70年来政策议程设置的嬗变:政治逻辑及其阐释》,《行政论坛》2019年第5期。,在化解社会风险的同时提高了民主参与程度和政策代表性,释放了大型项目的社会成本转嫁到基层的压力,是央、地财政权力双向扩张的有力约束。

(三)国家精神的刻写与再造:“万众一心、众志成城”

三峡移民作为水电移民安置,即让移民拥有生产手段、生产资料,改消极补偿为积极创业,变生活救济为扶助发展生产,从而摆脱贫困。三峡移民精神包括顾全大局的爱国精神、舍己为公的奉献精神、万众一心的协作精神、艰苦创业的拼搏精神。从1995年一期水位移民搬迁安置开启到2010年139多万人移民安置任务全部完成,最大限度地考验了各部门的组织能力、协调能力和动员能力与群众的大局观念。移民安置还推进了我国对口支援的能力。据统计,2005年底,对口支援共为三峡库区引入资金245亿元。除此之外,工程建设者也得到了应有的褒奖。1997年,三峡工程的各建设部门共同成立了长江三峡劳动竞赛委员会,并坚持每年度评选表彰先进单位个人,从未间断(44)中共中央党史研究室,等:《中国共产党与长江三峡工程》,中共党史出版社,2007年,第855页。。参与三峡建设、服务国家战略的各方共同汇聚为科学民主、团结协作、精益求精、自强不息的三峡精神。

九八抗洪精神就是“万众一心、众志成城,不怕困难、顽强拼搏,坚韧不拔、敢于胜利”。为战胜该特大自然灾害(全国共有29个省级行政区遭受了不同程度的洪涝灾害,受灾人口为2.23亿),《中华人民共和国防洪法》率先于1998年1月出台。解放军和武警部队共投入兵力36万多人,地方党委和政府组织调动了800多万干部群众参加抗洪抢险;而为抗洪抢险提供直接服务的各部门、地区、系统的力量,总共达上亿人。当年9月,全国抗洪抢险总结表彰大会在京隆重举行,抗洪救灾最终取得了胜利。其精神的归纳是对“人定胜天、根治水患”的扬弃,转而面向人民之需,调和人与自然的关系:在灾难中既强调抗争又侧重凝聚,淡化自然作为被征服对象的客体角色,突出政权和执政党在领导组织人民守望相助的重要作用,把发挥人的主体地位与尊重自然规律相结合。

这两种精神如此被上升到具有强大感召力的中华民族的核心层面,使受众的认知与宣传意图保持一致,从时空上拉长拉大了凝聚力的作用,极易唤起国人的民族情感和对国家利益的认同感,指导人们正确理解改革中的“舍”与“得”,增强了国家韧性。

综上可见,治水在改革开放的转型浪潮中迎来更为勃发的生命力。高度集中的计划控制出现松动,崇尚经济发展指标的政治家集团登上历史舞台,政治精英与知识精英(科学家与技术专家)不仅达成一致,甚至于个人身份而言交织在一起。大型治水工程成为经济崛起的重要见证与支撑力量,科学技术的战略定位提升与教育制度的改革带来人才的涌现则为治水提供了必要资源,民主集中的决策方式让实事求是的政治方针成为具体工作的指导,而水利工程带来的能源与交通等优势则直接填充进经济动能,反哺执政绩效。与此同时,功利主义的扩张与社会的流动性导致了新的风险,资本运动的不平等与社会道德滑坡一度显露,共同体治水精神的伦理引导让民众平和看待生活经历的变化成为可能,从而提高凝聚力。

五、治水对国家韧性创新的再生产:精细化治理与民生导向的观念更新

(一)顶层设计与治道变革:战略定位与执政理念的创新

党的十八大以来,生态文明建设上升为“五位一体”的“总体布局”,“美丽中国”的生态文明建设目标被写进了政府工作报告。在党的十八届五中全会上,习近平提出创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念,这五大发展理念进一步阐明了新时代发展与环境保护的辩证统一。而党的十九大报告继续深化发展了该理论,提出要“坚持人与自然和谐共生”,“像对待生命一样对待生态环境”,“实行最严格的生态环境保护制度”(45)习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,http://www.xinhuanet.com//2017-10/27/c_1121867529.html,访问日期:2019-12-26。。2015年,中共中央、国务院相继印发《关于加快推进生态文明建设的意见》与《生态文明体制改革总体方案》,在全面深化改革的背景下进一步落实了执政理念创新的具体要求。通过观察我国生态文明建设在理论思考和实践举措上的重大创新,可以发现这是一次骨髓和灵魂的再造——它融合了工业文明与东方古典传统经验,并从执政党擘画国家命运蓝图的角度向全世界发出了中国建设生态文明的庄严承诺。

这也让“索取型治水”真正变为“人水共存、和谐”,是立足哲学意义上的自然观、基于文明的生态史观上的观念更新,把主-客对立的人-自然关系转向人类寓于自然之中的平等立场建构。从此精细化与民生导向的生态治理成为主要范式,开始打破原有的“城乡割裂”“部门政治”“九龙治水”的非协调治水格局,将工作引入“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”上来。

(二)制度重塑:“三条红线”与“河湖长制”的确立

一系列制度建构保证了公共权力的规范运作,成为生态文明建设的抓手。在2011年中央一号文件首次以水利作为主题之后,2012年国务院发布了《关于实行最严格水资源管理制度的意见》,确立了水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”以及阶段性控制目标。具体而言,就是从河湖中取水时设置一个最大限量,剩余的水必须用于维系河流自身生命,科学测算后确立的指标不可逾越。在实行最严格水资源管理制度后,全国各地方政府相应建立了各级行政首长负责则,即各区县长、乡镇长们兼为负责河道水域的管理者,并作为第一负责人,与考核挂钩。此外,相应的行政机构改革相继跟进。在2018年的国务院机构改革中,组建了自然资源部、生态环境部、农业农村部,优化了水利部职责,进一步理顺了治理主体权责,提高了水利部等部委在贯彻国务院各项部署的能力,项目审批的效率明显提高。特别是顶层设计层面的“172项重大水利工程”项目的出台、各省份“加快水利建设领导小组”的搭建与各地区水利管理体制的改革,共同发力,推进政策的落实。“美丽中国”是具体而非抽象的,只有认识到每一寸山河的生态意义,并带头守护其环境,才有可能展现乡土情怀、组织意识、政治忠诚与国家认同。

(三)以法治水与多元共治:水治理视阈中的法律体系、市场规制与社会参与

法律保障和多元参与的治水格局增强了社会活力与人民的获得感,是全局性与差异性谋划的结合。就法治建设来看,最突出的实践是水权改革——推动水资源的商品化、市场化作为一个重要改革

方向,在承认水资源所有权属于国家的基础上,把使用权合理分配到基层行政区域和微观用户(46)翟平国:《大国治水》,中国言实出版社,2016年,第145页。。从《中华人民共和国水法》颁布、修订到如今长江保护法草案提请全国人大常委会审议,我国已经初步建立了水资源使用权相关制度,开展了区域用水指标分解制度,实施了取水许可制度,并探索了水权交易(如区域间、行业间的规则与水票交易、水权有偿租让等制度)(47)杨得瑞,李晶,王晓娟,等:《我国水权之路如何走》,《水利发展研究》2014年第1期。。而在多元参与的维度,一是扩大了投资开放性,2015年水利部联合发改委、财政部出台了《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》,创新融资机制;二是加大了价格政策的信息公开力度,公私合作模式下城市供水的价格规制逐渐形成,如公众信息发布会、价格听证会等渠道越来越多;三是农村民间水资源管理改革充分探索,以农民用水者协会为代表的集体灌溉管理模式方兴未艾,因地制宜的各项制度创新层出不穷;四是海绵城市与节水型社会的打造,由住房城乡建设部推动的该计划首先选定了16个城市作为建设试点,旨在充分发挥城市绿地、道路、水系等对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用。除了开工建设的项目外,诸如城市节约用水宣传周等仪式性活动也促进各界重视和公众参与,一种节水的社会氛围逐渐形成。

新时代的治水逻辑最大的特点就是站在生态立场,并将节约资源视作保护生态环境的根本之策。习近平强调,水已经成为了我国严重短缺的产品,成了制约环境质量的主要因素,成了经济社会发展面临的严重安全问题;发展经济、推进工业化、城镇化,包括推进农业现代化,都必须遵循人口经济与资源环境相均衡的原则(48)习近平:《在中央财经领导小组第五次会议上的讲话》(2014年3月14日),http://cpc.people.com.cn/xuexi/n1/2018/0816/c385474-30233113.html.。与前两个阶段相比,治水的语境发生明显置换,基于生态观念的治理不仅与世界上发达政治体的先进治理思维契合,更有成为引领之势。治水实践不仅由执政理念来推动,它更是融入了大国之治之中,丰富了当代治理理论,以永续发展为目标的水治理的创新带动国家韧性的创新。除了科层责任与绩效需求外,以民众的获得感为标准的政绩观逐渐形成,从而让任何一种片面、短视或非均衡的治理丧失正当性。

六、结 语

现代国家的生命力和持久性,从本质上区别于传统国家韧性的“独白性”塑造,而是一个带有强烈公共性特征与面向社会的互动性建构过程。现代国家与合法性在本质上休戚相关,与传统国家的理性色彩不足相反,它需要下达命令寄以一种明确的合理性和形式并经过一套经过极其专业的稔熟计划来实现,并力求基于德性的政治信念做其支撑。从这个意义上来说,国家韧性实乃决断的品格和效力。通过考察大国治水,更有可能领悟现代化取向的强有力的中央集权政府对国家的意义,以及共同体意识对民众通过集体行动建构民族国家的意义。新生政权在表达国家权力、建立国家建设目标从而赢得人民长期认可之过程中需要借助公共物品的权威性分配来达成,而治水则恰如其分地展示了国家政权认同、治理绩效与执政理念的创造巩固,大大增强了国家渗透社会力量、国家汲取资源能力与国家意识形态建构能力。治水宣示了人民寓于国家中、国家建设需要人民的主体性呈现。回顾新中国70余年治水史,变化的是国家韧性形塑的具体侧重点,而国家精神一以贯之。

新中国成立以来,一直怀有高度的“水”忧患意识。首先在由战争转变为和平复苏的社会主义建设时期,把治水作为整合各种资源要素加以重建的契机,用计划经济、国家主导的项目管理以实现社会目标;改革开放后,治水适应了党和国家领导梯队的更新与经济发展而迅猛提升的用水需求,特别是在城市和工业扩张的背景下继续大力开发资源,确立了水利作为国民经济发展格局的重要地位,并利用大型工程的协商推动决策民主;党的十八大以来,治水在理念上发生重大转变,生态文明成为执政党的重要追求,国家和社会在生态观的层面达成默契,共同促成了以民生导向、充满更多市场因素与技术方法的实践,形成法治保障、多元参与的治水格局。伴随社会主义现代化建设的宏伟愿景,制造象征和记忆促进政治“神话”谱写与情感治理从未间断过,作为增强国民共同体意识与对执政党认同感之方式,一旦被提炼出来就有长期影响力,这些方面共同促成了国家韧性的构建与提升。“以变而在”的治水思路,彰显出国家治理的深刻隐喻,那就是作为文明体的国度何以在现代国家的舞台“善变而善存”,从而成为中国持续历史性的注解(49)赵汀阳:《中国作为一个政治神学概念》,《江海学刊》2015年第5期。。

国家治水是一个未完成时,新时代走近世界舞台中央的中国正深入参与全球性治水议题,以促进人类命运共同体构建。展望未来,治水的终极目标更应当以面向生态正义、回归生命政策(vitalpolitik)的共同体治理技术为方向,即不像传统的政策那样以提高工作和减少劳动时间为导向,而是注意到全体劳动者真实、具体的生命情况,如物质上和道德上的健康、所有权感和社会归属感(50)米歇尔·福柯:《生命政治的诞生:法兰西学院演讲系列,1978—1979》,莫伟民等译,上海人民出版社,2011年,第141页。。未来中国的水治理会继承过去的遗产并在更高层面促进国家认同、治理绩效和中华文化的复兴。