医疗、训练与应征:抗战时期国军战力受制原因探析

2020-05-07庄和灏

庄 和 灏

近年来国内学界有关抗日战争军事史的研究可谓方兴未艾,2017 年11 月湖南衡阳“第一届抗日战争军事史暨湖南抗战学术讨论会”的召开及其相关成果的公开、交流凸显了上述研究在当前的一些新动向,比如研究对象或内容,过往以历次重大战役的过程描述以及敌我双方宏观、中观层面的战略设计与实施等为侧重,逐渐让位于更趋微观、理论化的探究与总结,常见的有军队指挥、士兵能力、训练教育、武器装备等诸多方面。不过相对于中共领导下敌后军事斗争的已有著述,无论数量还是质量,类似反映抗战时期国军战力的相关研究则有些单薄,具有代表性的成果:比如王奇生先生依托徐永昌、何成濬、丁治磐三人日记,对抗战时期国军战场表现、军事素养以及战区制与地方军人势力关联等问题加以深入剖析,以期对以往研究某些纰漏予以匡正;①王奇生:《抗战时期国军的若干特质与面相——国军高层内部的自我审视与剖析》,《抗日战争研究》2014 年第1 期。又比如金之夏先生主要以淞沪会战期间国军战场表现为研究个案,提出了未能现代化是导致抗战时期国军战力低下的主因;②金之夏:《中国军队在淞沪会战中暴露的若干问题——基于国军内部的观察与反思》,《抗日战争研究》2018 年第3 期。③陈默:《抗战初期的国军整理:部队的整补扩充和新编制的形成(1937—1938)》,《抗日战争研究》2013 年第1 期。再比如陈默先生对1938 年国军新编制改革背景、过程、成效等加以较为全面的考察与分析。③然而仅有以上这些,于较为深入、全面剖析或者诠释抗战时期国军战力这一目标而言,只能是杯水车薪,不仅不充分,同时也不完整。得益于“抗日战争与近代中日关系文献数据平台”无私开放,从而能有机会查阅到抗战时期出版、发行的一些宝贵的官方原始资料,比如国民政府军政部、军令部官方文献与统计报表,还有同时期民国广东省、浙江省、贵州省等政府或省军区司令部所刊印的兵役期刊等材料。也正是在此基础上,本文得以从军队医疗保障、军事训练质量、国统区民众应征意愿这三方面入手,在历史性呈现抗战时期国军战力受制的一些主要成因的同时,试图就国民政府“持久战”战略的可行性等重要问题作进一步思考。

一、军队医疗保障问题

(一)官兵健康未受重视

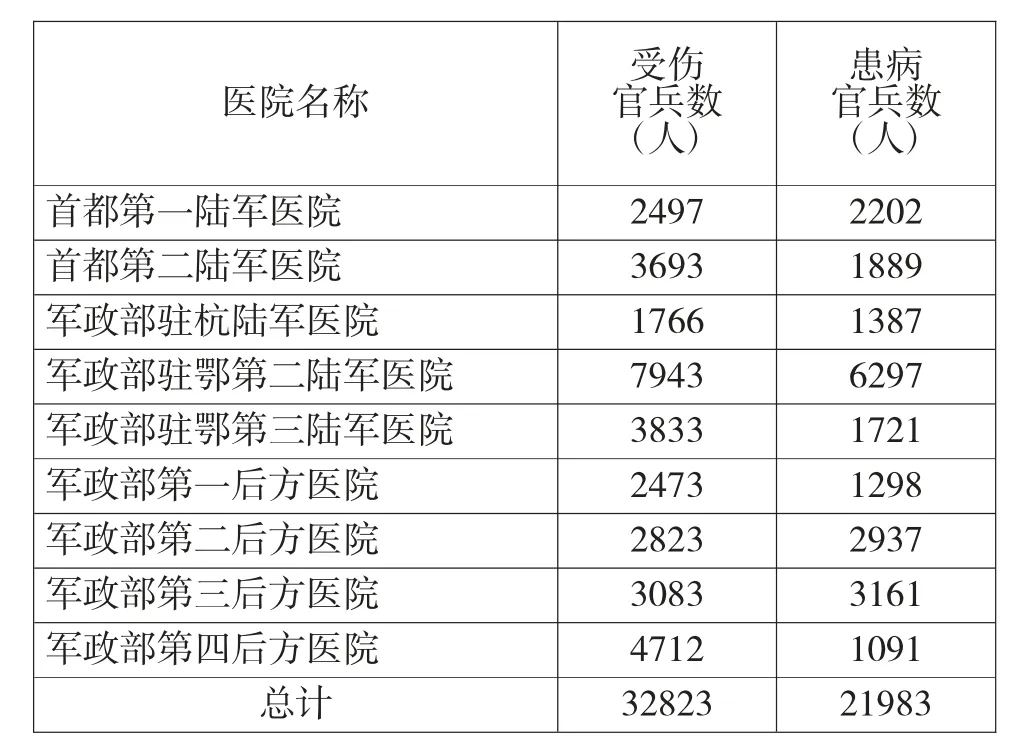

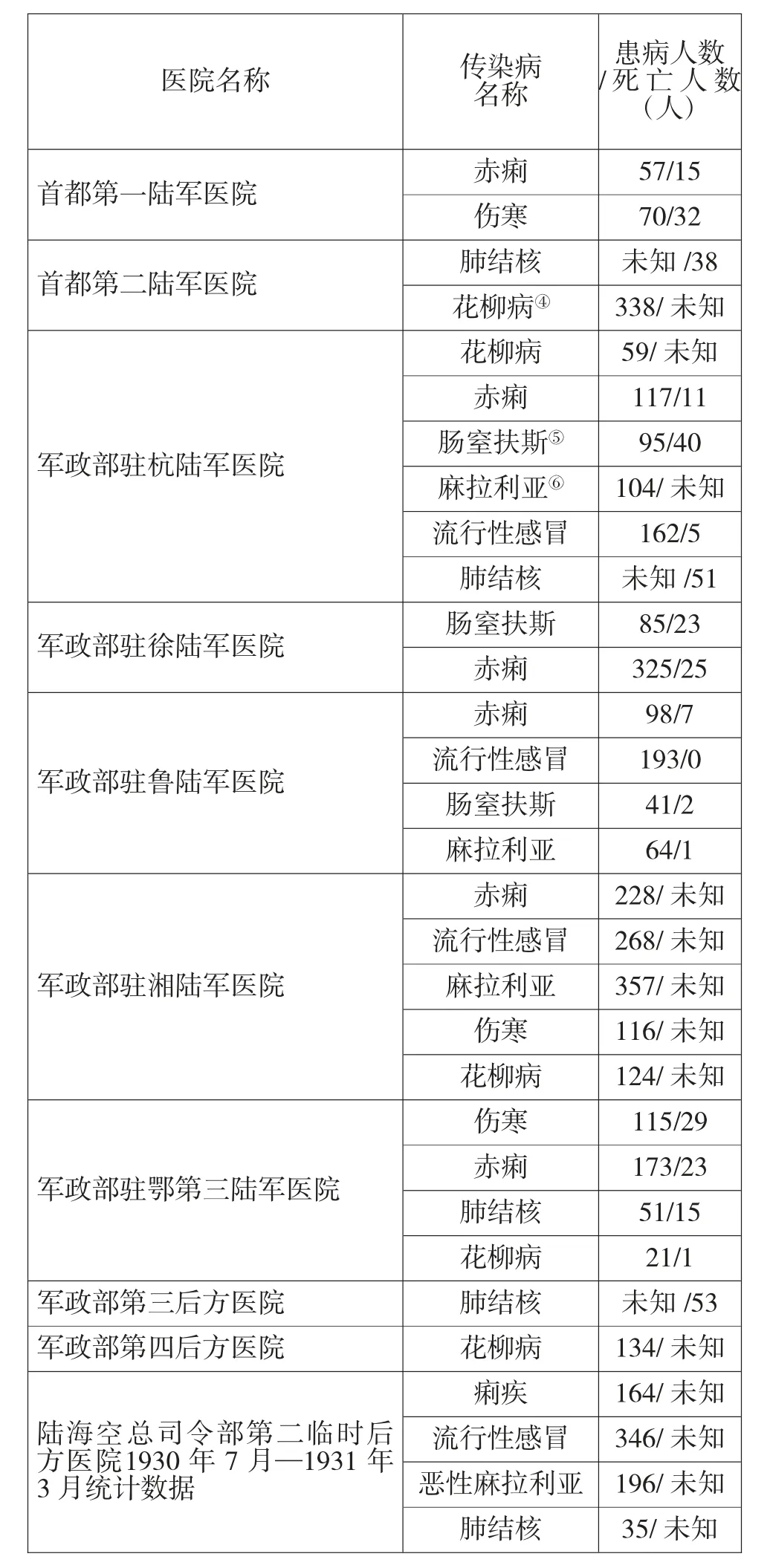

早在抗战全面爆发前,国军官兵健康问题已经比较凸显,即便各方面配置较为齐备的中央军亦不能幸免。根据1930—1931 年中原大战、围剿红军等战役中负伤、患病中央军官兵的不完全统计:从总体而言,负伤官兵占比约59.89%,患病官兵占比约40.11%。然而就具体医院收治情形而论,部分医院所接纳的受伤官兵数与患病官兵数这两者比例几乎接近1:1。不过更为严重的是,在这些患病官兵中,传染病患者又占据了相当比例。其中不仅有致死率较高的急性传染病,即民国法定传染病,①根据1930 年南京市卫生局的统计报表,可知伤寒及类伤寒、斑疹伤寒、赤痢、天花、陪斯忒、霍乱、白喉、脑脊髓热、猩红热被称为法定传染病,参见南京市卫生局编印:《南京市政府卫生局十九年刊物》,1931 年,第83 页。而在1939 年4 月20 日(伪)中华民国临时政府中央防疫委员会公告中,将伤寒或类似伤寒、斑疹伤寒、赤痢、天花、鼠疫、霍乱、白喉、流行性脑脊髓膜炎、猩红热称为急性传染病,并且明确上述九种传染病为重点防、治的法定传染病。参见(伪)中央防疫委员会编印:《二十八年度防疫汇报》,1940 年,第11 页,第29 页。例如痢疾、伤寒;而且还包括了民国医学所认定的慢性传染病,②慢性传染病包括结核病、癞病(麻风病)、疟疾、梅毒和淋病、沙眼症。参见程瀚章:《传染病》,商务印书馆,1934 年,第37—47 页。比如疟疾、肺结核、性病、流行性感冒等。但这里需要特别指出的是,由于受制于当时国家医学水平、医疗条件等因素,民国时期有关传染病的官方、民间认知都不同程度存在着明显误区抑或者偏差。以传染病分类为例,根据2004 年修订的《中华人民共和国传染病防治法》第三条规定:除流行性感冒外,痢疾、伤寒、疟疾、肺结核、性病等均属于乙类传染病范畴。同时依据2004 年修订的《中华人民共和国传染病防治法》第四十三条规定:“甲类、乙类传染病暴发、流行时,县级以上地方人民政府报经上一级人民政府决定,可以宣布本行政区域部分或者全部为疫区;国务院可以决定并宣布跨省、自治区、直辖市的疫区。县级以上地方人民政府可以在疫区内采取本法第四十二条规定的紧急措施,并可以对出入疫区的人员、物资和交通工具实施卫生检疫。”③《中华人民共和国传染病防治法》自2004 年12 月1 日起施行。

表1 1930年2月—1931年3月国军所属医院收容伤、病官兵统计

表2 1930年2月—1931年3月国军所属医院患病官兵主要传染病统计

④花柳病即性病。

⑤肠窒扶斯,是日语腸チフス的音译词,即医学上的伤寒。

⑥麻拉利亚,是英语Malaria 的音译词,即医学上的疟疾。

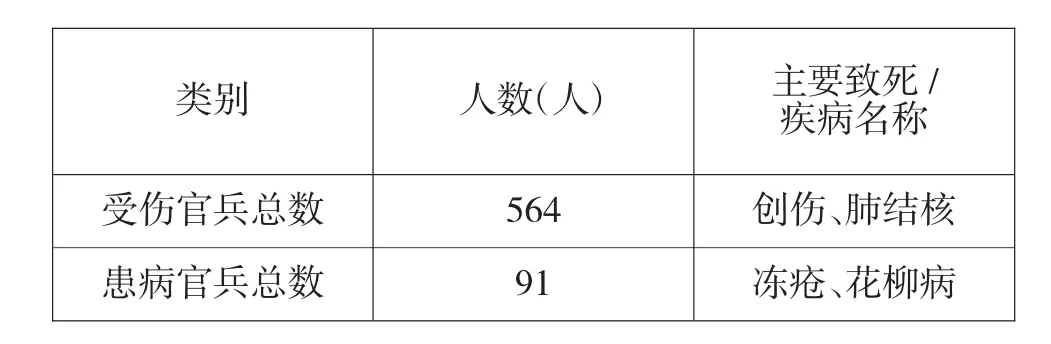

1933 年长城抗战爆发,总兵力占绝对优势的国军对日作战失利,其中因病患导致非战斗减员现象依然非常突出。仅《平大医学院在军委会第一重伤医院工作报告》显示:“(非战阵疾患)统计表中以冻伤为最大多数,占百分之四五,六五。其所以致此之由,当为保温装置之不完。虽然摄生方法之不善,亦为重大原因之一。换言之,即此等患者,恐多为长时间的蜷伏于战壕之中,对于突出部位之血行,毫不注意,以致发生多数之坏死性冻伤。此实为军事当局所应注意而须设法预防者也。……竟发见有梅毒性疾患之可疑者,或有梅毒之既往症者,占三分之一以上。且患梅毒者,不仅士兵,官长亦在在皆是。此等普遍的传染,将来对于民族上及战斗力上,其影响之大,实不能以道里计也。”①张研、孙燕京主编:《民国史料丛刊》第257 册,大象出版社,2009 年,第78—79 页。待抗战全面爆发后,因病患而非战斗减员问题在国军中已变得越发严重与棘手,通过军政部的相关统计可知,在全面抗战的大部分时间内,上述问题一直都没能得到很好解决,甚至有时因伤入院官兵总数还远远不如因病入院官兵人数。很显然这也从一个侧面反映了国民政府相关部门在军队医疗卫生、防病防疫等工作、管理上的长期缺失与明显滞后,②日军对于官兵健康素来重视,尤其在传染病的诊治、防治方面,更是从未轻视:早在甲午战争期间,“开设了世界上最大的临时离岛式陆军检疫所和附属隔离医院,把外来传染病阻止于国门之外”。日俄战争时期,“日军开设了两个巨大的临时离岛式陆军检疫所,所有归国人员必须通过检疫所检测消毒,使传染病的扩散得到最大限度的抑制。”参见宗泽亚:《明治维新的国度》,北京联合出版公司,2014 年,第319—320 页。而这样的隐患势必会在中日全面军事对抗下的历次战斗、战役中周而复始,并部分左右了最终胜负、成败。

表3 1933年军委会第一重伤医院收容长城抗战国军伤、病官兵统计

(二)战场救护混乱无序

1.前后方脱节。最突出问题就是伤、病官兵无处转送。暂编第三十五师报告:“卫生机构指挥系统紊乱,往往野战病院所在地因战事扩大,随便变更位置,而前方部队不知,致使送运伤病兵寻找困难。”③军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书第四十三种》,1943 年,第76 页。第四十五军报告:“后方医院常因前方部队稍行转进,即望风远移至四五百里以外。中间地方既无转运组织,公路破坏过早,汽车不能活动,部队担架能力有限,伤兵后送困难。”④军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书合订本》第3 集,1940 年,第166 页,第162 页。

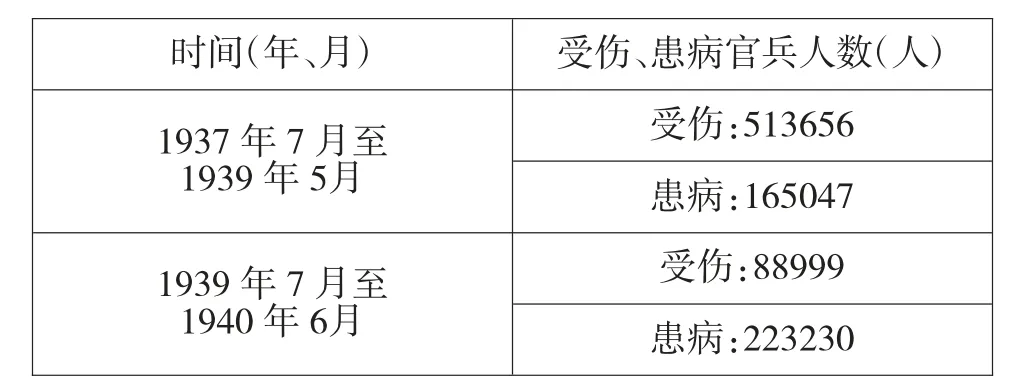

表4 1937年7月—1940年6月军政部所属医院收容伤、病官兵统计

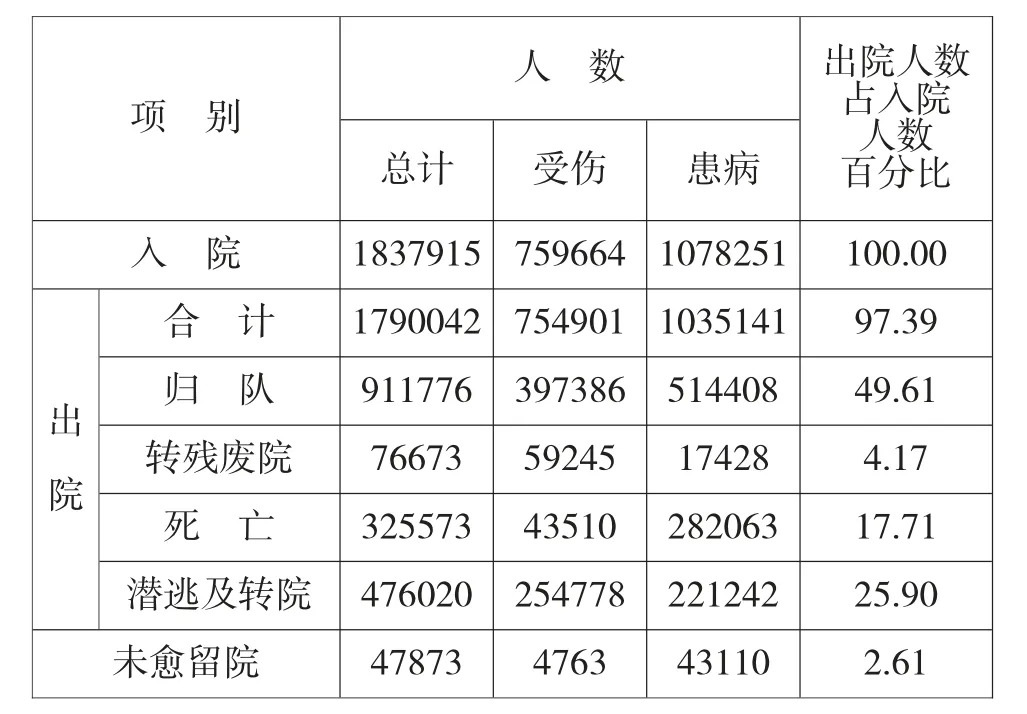

表5 1937年7月7日—1944年2月军政部所属医院收容伤、病官兵统计

2.担架运力有限。国军各部对此一直苦无良策。第三十八师一一二旅报告:“临沂茶叶山之役,受伤士兵因无担架,轻伤者自行往后方移动,重伤者遗弃遍地,呻吟之声不绝于耳,令人惨不忍闻。实足以减少士气,而增加士兵之潜逃。”⑤军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书合订本》第3 集,1940 年,第166 页,第162 页。骑兵第二军军长何柱国也很是苦恼:“对于伤患之输送,因无卫生担架队之组织,故战场上一有伤亡,势必战友护送。如此则伤一人,即减去二人之战斗力。故当死伤迭出,战局危迫之际,兵力更觉不足。因此而牵动战局,亦是一大缺憾也。”①军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书合订本》第3 集,1940 年,第163 页,第193 页,第194 页,第195页,第197 页,第197 页,第198 页。

3.收容职能缺失。伤、病官兵几陷无人问津之绝地。第十三师、第三十二师、暂编第三十三师报告:“部队长最感痛苦之点,即在伤病官兵无法收容。部队中有一句口号:‘打战要打死,千万莫受伤。’因为与其受伤到后方受罪而死,则不如直接打死的痛快,此乃对救伤无法而发衷心哀痛之语。倘长此以往,不设法加强卫生机关之组织,改良救伤业务,则影响战斗时期与削弱战斗员兵实大。”②军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书第四十三种》,第76 页,第77 页,第78 页,第79 页。第五十七师、第五十一师、第五十九军报告:“因后方收容机关距战地过远,伤兵难民触目皆是,且因军队本身之担架有限,对伤亡官兵多不适时抢救掩埋。致伤者呻吟道畔,亡者暴尸原野。战士寒心,影响于民气士气者甚巨,故后方收容机关不能以安全为事,而过早移至远后方,致不易收容。”③军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书第四十三种》,第76 页,第77 页,第78 页,第79 页。

二、军队训练质量问题

相对于日军的战场表现,国军在抗战大部分时间内无疑逊色不少。通过对国军各级军官战场总结进行梳理,不难发现军事训练难以落实、具体训练水平低下俨然成为了积弊,且普遍存在于各序列国军中。

(一)整体层面

时任第一战区司令官程潜认为国军战力不济在于:“一、我军因训练缺乏,且习于内战时之轻易战斗,故战斗毫无韧强性,此亦为我军攻击不易奏功之原因之一。……二、我军能力薄弱,学识幼稚,编制不适,训练不当,实为最大之关键。”④军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书合订本》第3 集,1940 年,第163 页,第193 页,第194 页,第195页,第197 页,第197 页,第198 页。然而历经淞沪会战、武汉会战、南昌会战、长沙会战的第七十九军的认识则更为深入:“我军对五年来之真实战斗生活,仍少深切体认,非侈谈战略战术,即自诩其作战经验。而于劣势装备抵抗敌人之各种实际对策,反漫无研究。虽日日练兵,战斗,直接担任战斗之员兵战力,绝未见真正增加,一般对此疏忽,欲求胜算,实如缘木求鱼。”⑤军事 委员会 军令 部编印:《抗 战参 考丛书 第四十 三种》,第76 页,第77 页,第78 页,第79 页。对此,日军的一些观察也在一定程度上印证了第七十九军所言非虚,而且国军战力有限或低下绝不仅仅只是训练问题。根据缴获的日军大本营陆军部1938 年10 月刊印的《对中国作战参考资料(教)》第十五号机密材料译文可知,在日军看来,国军战力有限的根源:第一、军政不统一。虽然“一般民众对于蒋委员长皆极敬畏,军队更勿论矣。……然其实行常未必严格,尤在困难或监督不严情形不利时,殊多在形式上勉强奉行。……如在广济附近,以广西军为主力之十数个师、湖州西南方莫干山一带数个师等,对蒋委员长之攻击命令,虽三令五申,结果仅勉强实行小逆袭而已”。第二、中央军有意保存实力,其它序列国军对其无信任感。“中央直系军即所谓国民政府政权的护符,如果衰减,即陷政权于没落,故极力避免战斗力的消耗。其第一线配置,多非直系军队,直系军队多配置于第二线第三线,甚至控置于后方。随战况之进展,纵然有暂时配置于第一线者,倘一旦退却,即使之先退,以非直系军作掩护而牺牲,上海徐州汉口等会战皆然。”⑥军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书第十八种》,1940 年,第4—5 页。

(二)具体表现

第一,新兵缺乏基本训练。第四师参谋长金式报告:“抗战愈久,部队之战斗愈差。一年来各军师,徒有兵额补充,实少训练时间。有若干部队新兵,不知瞄准射击,甚有不知开机柄,装子弹,即加入前线作战者。”⑦军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书合订本》第3 集,1940 年,第163 页,第193 页,第194 页,第195页,第197 页,第197 页,第198 页。第二十七集团军报告:“下级干部及士兵之伤亡极大,……至士兵之补充,因其份子复杂,知识差别太大,入营既未久经训练,临阵自多逃避之众。”第一三四师亦有同感:“现所征求补充之兵,未受相当训练,以致技术太差。”⑧军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书合订本》第3 集,1940 年,第163 页,第193 页,第194 页,第195页,第197 页,第197 页,第198 页。第一〇六师甚至出现了“新兵转进至徐,遭阻于敌,偶闻炮声,则数千之众,立即瓦解”。⑨军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书合订本》第3 集,1940 年,第163 页,第193 页,第194 页,第195页,第197 页,第197 页,第198 页。

第二,军中畏敌、畏战普遍。第一〇六师师长沈克言报告:“此次兰封战役,一般官兵政治认识太差,民族思想薄弱,致战斗心理怯懦,上下同患恐敌病,故不战而屈于人。”⑩军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书合订本》第3 集,1940 年,第163 页,第193 页,第194 页,第195页,第197 页,第197 页,第198 页。第八军也遭遇类似情形:“国军对敌兵之畏惧心极大,往往因敌百十骑之偷入,而致整个战线崩溃,此应极力设法祛除此种心理。”[11]军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书合订本》第3 集,1940 年,第163 页,第193 页,第194 页,第195页,第197 页,第197 页,第198 页。即便刚毕业的军官生也是毫无斗志,根据第七十军报告:“军校十七期分发本师学生,多隶浙籍。因是此次金兰作战时,即有不少新来学生擅自脱离部队,任意归家,影响部队军纪维持,实非浅鲜。”[12]军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书第四十三种》,第76 页,第77 页,第78 页,第79 页。

第三,军官战场指挥无能。第十七军团长胡宗南认为:“此次开汴战役,初期概为不预期之逐次遭遇战,我军各级指挥官,因平时之战术修养过差,致事变之来,手足无措。受敌各个击破有之,徘徊企待,坐失战机,致敌军做大,遗误而后战局有之。此病不除,如何能以劣势装备及战力之国军出奇制胜优势之敌人?”①军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书合订本》第3 集,第199 页,第203 页,第196 页,第204 页,第206页,第209 页,第209—210 页。第二十七军军长桂永清也是埋怨下属:“山野炮迫击炮,及轻重机关枪,大多不知选择预备阵地,又不能于适当时机,变换阵地,致遭敌炮火之摧毁。……重兵器变换阵地时,步兵又常误认为退却,而生动摇。”②军事委 员会军 令部编 印:《抗战参 考丛书 合订本》第3 集,第199 页,第203 页,第196 页,第204 页,第206页,第209 页,第209—210 页。第五十九军三八师师长黄维纲亦如此:“我军士兵缺乏独自为战之精神,故在长官监督之下,或随大军作战,则均奋勇异常。但一脱离长官,单独作战,则即无致胜之念。如各级长官伤亡,士兵即失去中心,以致战斗力大减。”③军事 委员 会军 令部 编印:《抗 战参 考丛 书合 订本》第3 集,第199 页,第203 页,第196 页,第204 页,第206页,第209 页,第209—210 页。

综上所述,不难发现似乎在战场指挥这一问题上,国军的一些将领基本形成了共识,那就是下属各级军官的种种不力。很显然,这样的结论不仅偏面,同时也过于简单、草率。事实上,国军中有识之士已经寻觅到某些症结所在:比如第三十八师一一二旅认为:“我军部队只能群战,不能单独作战。如单派一连或一排负某种任务,能作到圆满程度者甚少。推求其理,因平时驻地集团,事事受长官指示办法,已成习惯。尤对单独作战演习甚少,故临时使用,难达指挥官之企图。而在受任务之小部队实施时,脱离长官,对于指挥及临机应变诸办法又少,是以成功时较少。此种现象为我军之通病,应速改善,平时应对小部队培育有单独作战之能力,再使作战必能收圆满成功之效。”第二十军亦有类似体会:“各级指挥能力不够,自然应负失败之责。然而造成失败条件,被指挥者亦不能辞其咎,以故个人认为班以下教育,更应特别注意。因为班是部队之基础组织,班健全,则全国军队都可告健全。假如我们忽视了班,就等于造屋未注意奠基一样的危险。”④军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书合订本》第3 集,第199 页,第203 页,第196 页,第204 页,第206页,第209 页,第209—210 页。

第四,武器使用拙劣,弹药浪费严重。第三十八师报告:“我士兵缺乏爱惜弹药心理,每遇少数敌人,夜间扰袭,即自惊慌失措,并不考查目标所在,滥行猛烈射击,徒耗子弹。待敌主力接近,反致无法应付。”第二十七军军长桂永清亦是同感:“我军士兵对于弹药不知爱惜,一旦临阵,尚不知敌所在,即任意射击。尤以使用轻机关枪之士兵,完全连络发射,点射者百不一见,虚耗弹药,损害武器……”⑤军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书合订本》第3 集,第199 页,第203 页,第196 页,第204 页,第206页,第209 页,第209—210 页。更为严重的是武器使用单一,第一三四师报告:“各连轻机关枪组之人员,不但……,而使用上亦仅限于班长或射手一二人,该士兵如遇伤亡,则无人使用,此枪顿成废物。”⑥军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书合订本》第3 集,第199 页,第203 页,第196 页,第204 页,第206页,第209 页,第209—210 页。同样的情形也出现在第三十八师一一二旅:“此次战役中,常发现机枪手殉难,则他人不能使用,卒使良好之战器,变作废物。”⑦军事委员会军令部编印:《抗战参考丛书合订本》第3 集,第199 页,第203 页,第196 页,第204 页,第206页,第209 页,第209—210 页。

三、民众应征意愿问题

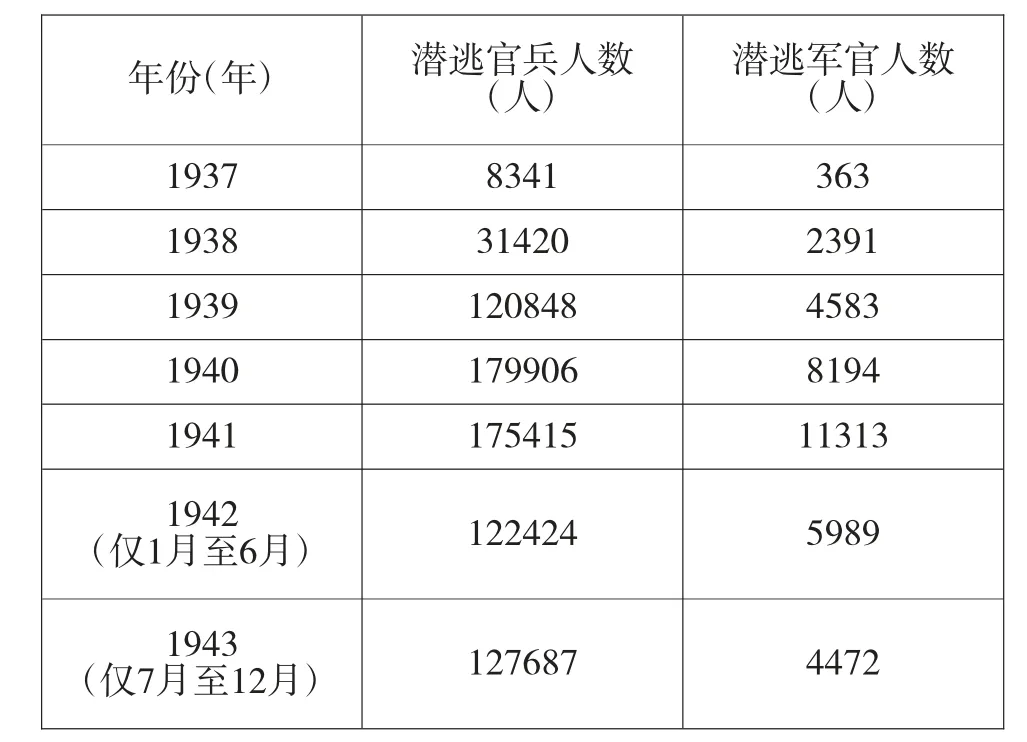

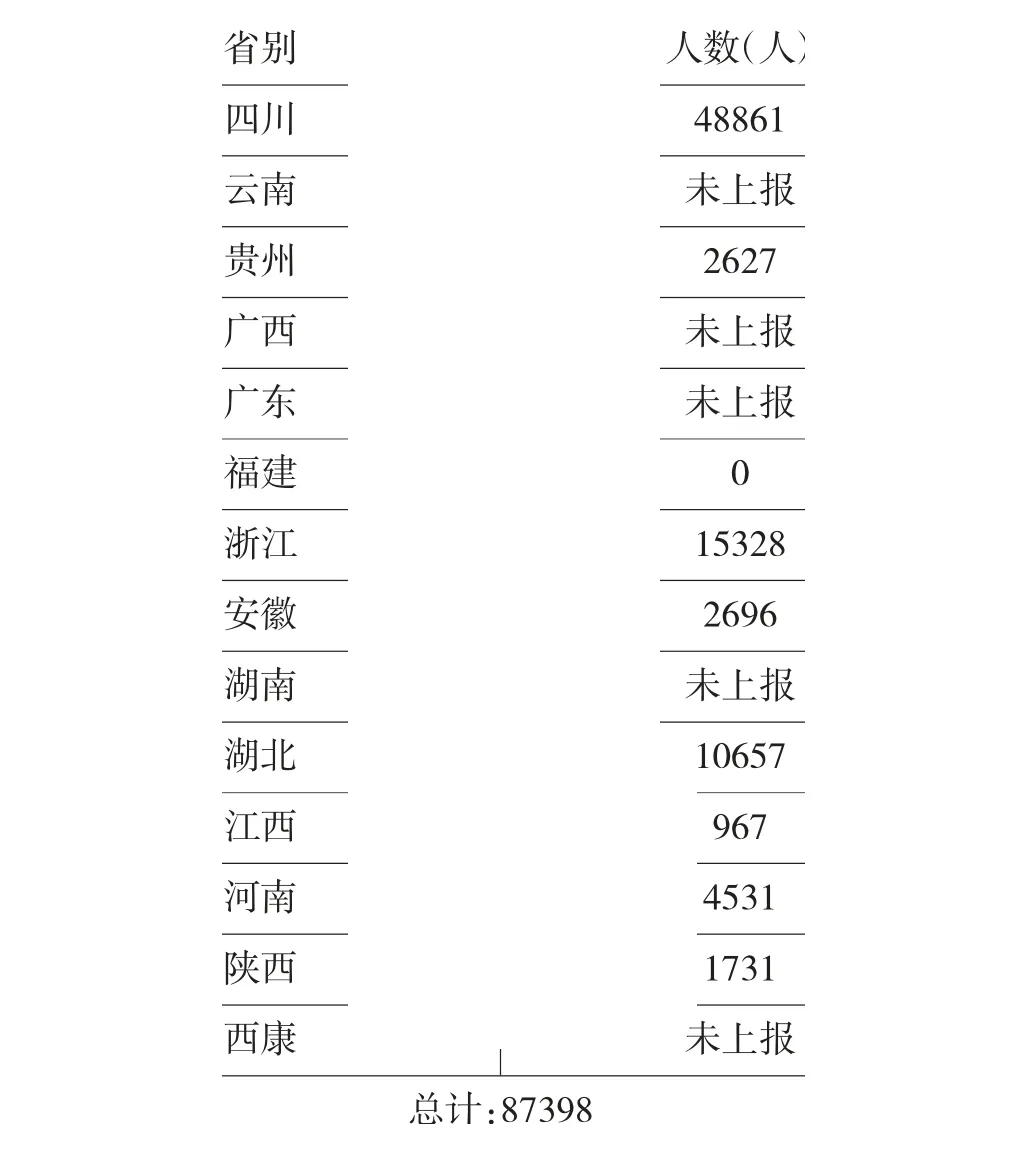

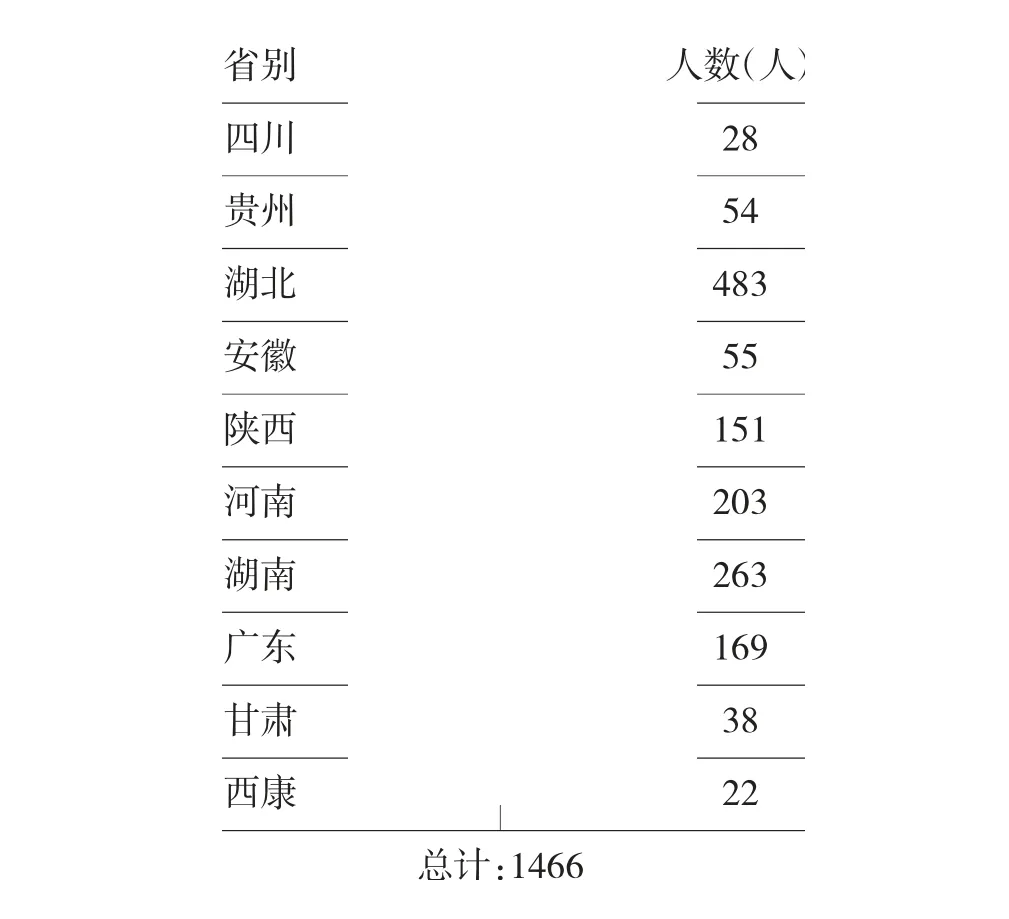

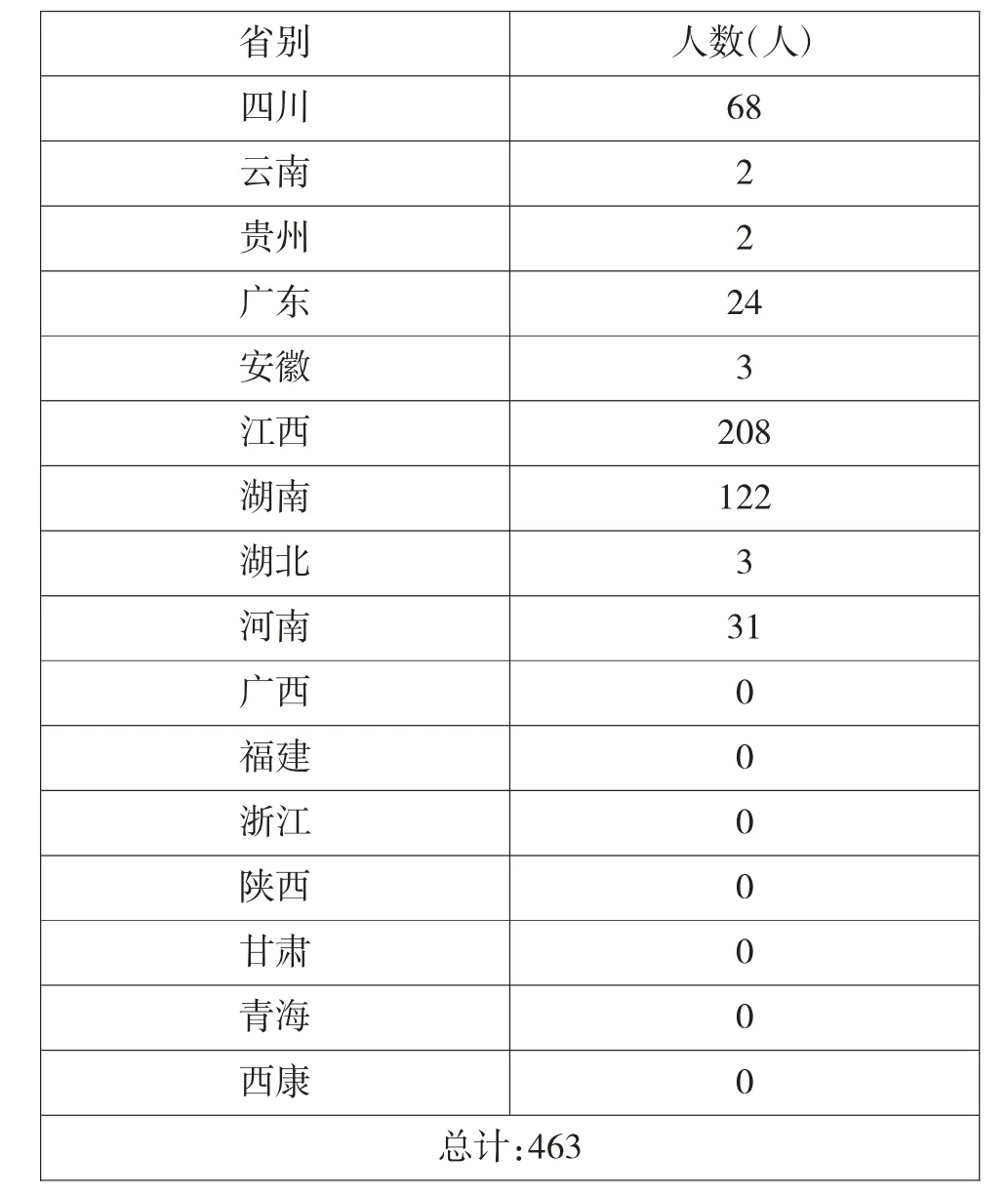

伴随着战争的发展,国民政府逐渐意识到对日持久战的重要性,即“空间换时间”这一战略也广泛被接受。但是就持久战能够实施的必要条件来看,若仅以当时国民政府自身力量,显然是很难长久坚持的。因为一个非常突出的问题——兵员补充及其制度,已然在国统区难以为继。根据王奇生先生的研究:抗战时期国军的缺额、逃兵、壮丁问题严重,而其中壮丁补充甚为不堪。⑧王奇生:《抗战时期国军的若干特质与面相——国军高层内部的自我审视与剖析》,《抗日战争研究》2014 年第1 期。本文通过对军政部相关材料的梳理,亦有同感。从表6、表7数据可知,除1945年外,1937—1944年间国军官兵伤亡(包括失踪)总计约320万人。另据表8的不完全统计,1937—1943年间国军官兵潜逃总计也有近百万之巨。很显然,国军急需补充大量新兵,才能维持或应付当时之战局。然而根据表9、表10、表11的不完全统计,当时国统区自愿应征者却只有区区十数万。供求矛盾之大,简直超乎想象。而如此惊人的数值鸿沟背后,既是抗战时期国民政府役政不力的重要佐证,同时还揭示了一个以往研究相对忽略的问题,那就是抗战时期国统区民众投身军旅、保家卫国的意识、观念较为淡薄。

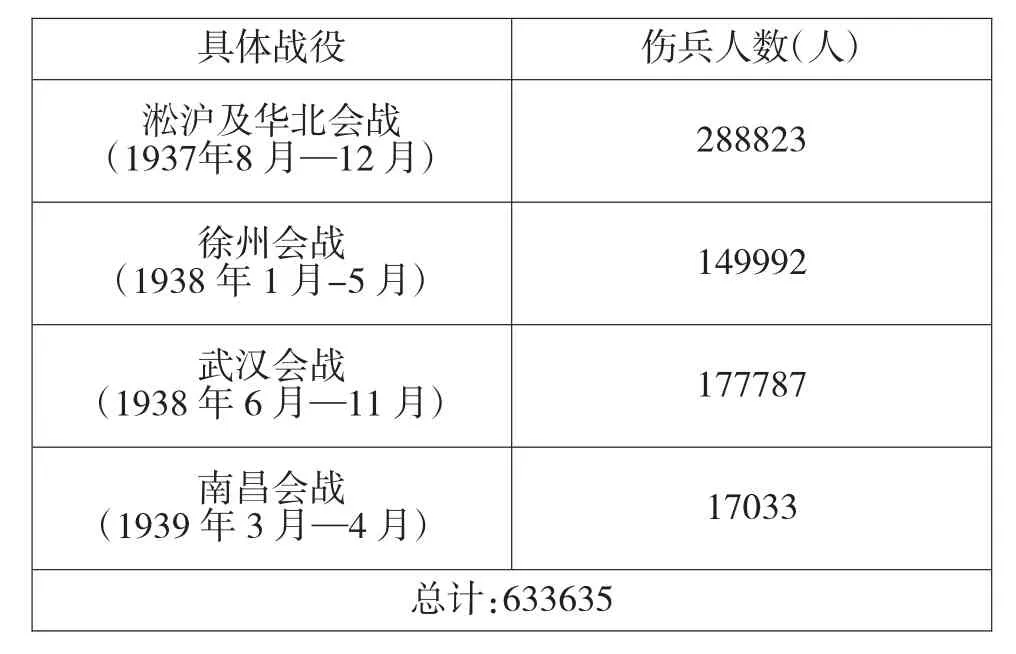

表6 军政部关于抗战前期主要会战伤兵统计

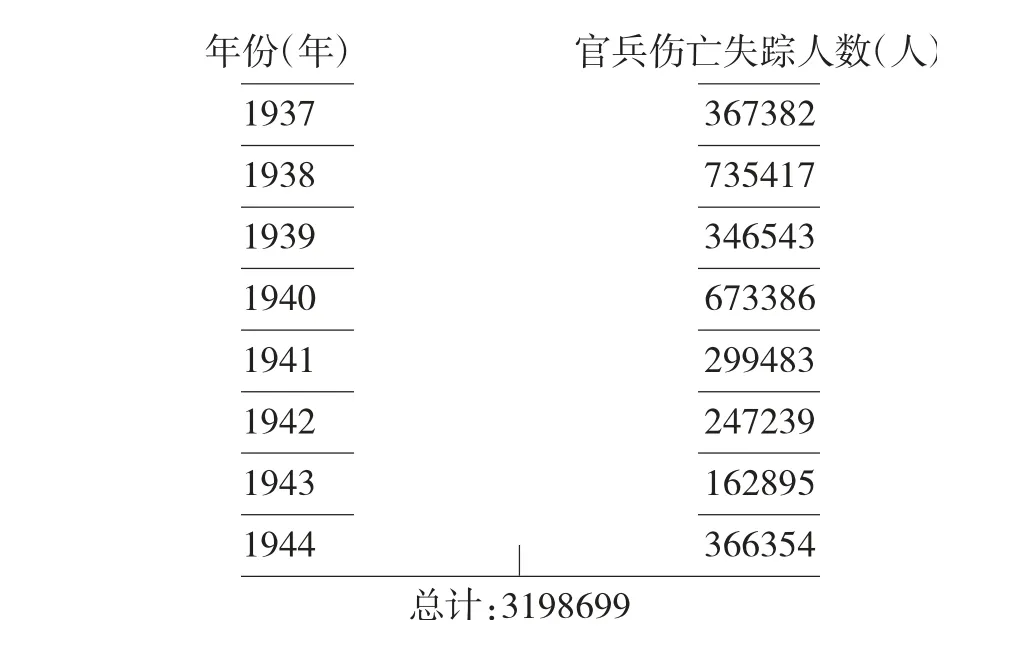

表7 1937年7月7日—1944年12月31日国军之陆军官兵伤亡失踪统计①在军政部关于国军之陆军官兵伤亡、失踪的统计中,1937 年至1940 年底失踪方面数据是缺失的,现存的只有从1941 年9 月至1944 年底失踪方面数据。参见军政部编印:《三十三年辑军政统计》,1944 年,第5 页。

表8 1937年7月—1943年12月遭通缉的国军潜逃官兵统计

抗战时期国统区民众畏惧应征的心理浓厚且比较普遍。据1940 年《贵州征训》创刊号所载:“逃避服役已经是一般壮丁的通病,尤其是在这文化落后、教育未普及的贵州,更是不可言喻了!甚至有一寨一村的伙逃,这种‘怕当兵’、‘当兵就是送死’的恶风败俗,真是使办理兵役人员一见头疼。”②贵州征训编辑委员会编:《贵州征训》(创刊号),贵州省军管区司令部,1940 年,第46 页。然文化、教育相对先进地区情况亦不甚理想,柳乃夫指出:“中国有句古话,就是‘好男不当兵’。这种风气在江苏、浙江、皖南等处,特别流行。因为这原故,对于实施兵役是一个大大的障碍。”①柳乃夫:《当前的几个实际工作问题》,抗敌救国丛书社,1938 年,第47 页。由此可见,国统区民众逃避兵役已绝非个别现象。有鉴于此,在表12 中出现的国统区可服役人数尚不及同时期被免征、被缓征总数之怪相,也就不足为奇。

表9 截至1940年7月军政部兵役署有关各省壮丁志愿应征统计

表10 1939年7月—1940年6月国统区各省壮丁自动服役统计

表11 1943年7月—12月国统区各省自愿服役统计

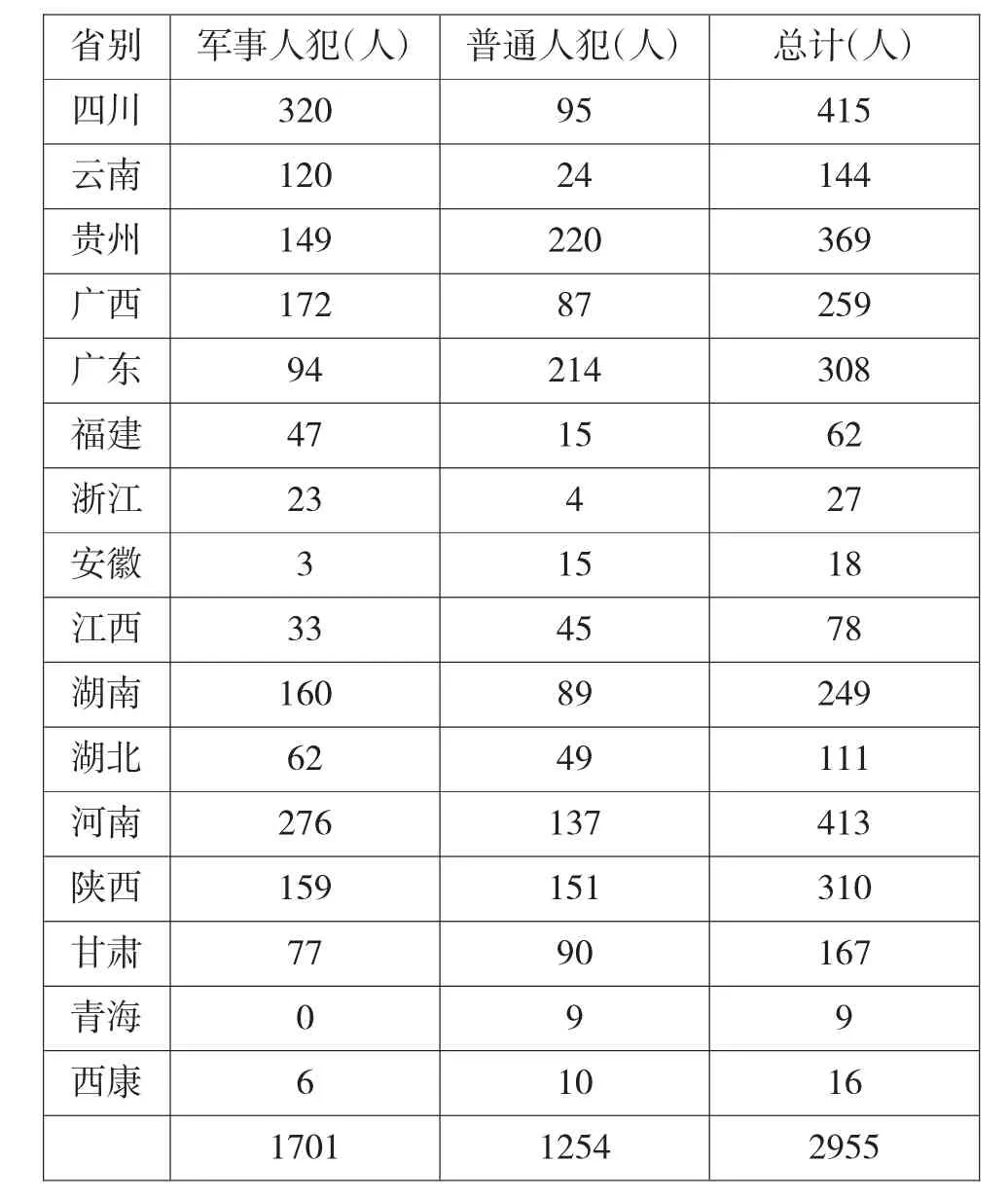

正是基于这种无奈,国民政府一方面重拾教化民众之方略,时任国民政府兵役署副署长朱为鉁提出:“我们要教之以道,教之以理,使他知道爱国,使他知道国防,使他知道兵役的义务。……使他有丰富的训练,有充实的能力,有健全的体格,有忠勇的精神。使他明礼义、知廉耻、负责任、守纪律,能为民族牺牲,能为国家奋斗。如此,则他们非但不能逃避,根本亦不愿逃避,一切舞弊弄巧的人员,亦将无所施其技,而憬然觉悟。所以严格的教育,亦是解决兵役问题的一个方法。”④军政部兵役署编:《军政部兵役署成立二周年纪念特刊》,军政部兵役署月刊社,1941 年,第80—81 页。另一方面甚至采取了诸如鼓励在押犯人从军等非常规举措,据国民政府1939 年9 月9 日公布《非常时期监犯调服军役条例》可知:“……第五条:调服军役之人犯,如有愿编入敢死队或冲锋队者,自入伍日起,视同假释。调服其他军役者,其服役之日期,准予抵算刑期。……第七条:调服军役之监犯,如有特殊功绩,或因作战致其身体残废者,除照例奖恤外,并得经其主管长官证明,提请中央主管机关转呈,国民政府赦免其罪行。第八条:监犯调服军役期内视同军人。……”①黄绍竑主编:《浙江兵役》(第7 期),浙江省军管区司令部兵役处,1939 年,第2 页。但即便如此,以监犯调服军役于兵员补充的实际作用非常有限。其实对于兵役问题,国统区文化界、知识界人士显然要比国民政府看得更为透彻:“狂寇肆虐,举国涂炭。而前线士兵犹日有逃亡,后方壮丁犹买替假托、畏避兵役者;此无他,壮丁征调训练之尚未尽得其法,实有以致之。现时之征调训练,惟捉、拉、网、绑、打骂、压制,强力是赖;既不能于服务兵役之意义作普遍深入之宣传;又不能于人民智愚勇怯之不齐,取循循善诱渐次进引之步骤;更不能于被征壮丁之自身与其家属,图谋其衣食住行之无缺;而贪污土劣又从而敲诈勒索、克扣虐待。如此而欲人民踊跃赴敌、效死疆场,抑亦□难!”②国统区文化、知识界人士于1938 年前后就兵役问题举行了五次座谈会,与会者包括孔庚、梁漱溟、吕超、王寅生、周钦岳、何鲁、罗北辰、曹钟瑜、邓初民、李勉仲、侯外庐、漆宗棠、徐伯图、伍非百、胡秋原、李亮恭、蔡伯康、曾琦、张西洛、沈钧儒、杨经才、张申府、柳湜、沙千里等近百位。参见邹韬奋、柳湜主编:《全民抗战》(第三十三号),全民抗战社印,1938 年,第401—402 页。

表12 截至1940年7月军政部兵役署甲级壮丁应征、免、缓役统计

表13 1943年7月—12月各省监犯调服军役统计

余 论

从军队的医疗保障、军事训练以及国统区民众应征这三方面的阐述与论证,最直接的反映就是抗战期间国民政府在军事领域的种种缺憾与不力。若深究其根源,很多症结其实又多在战前就已存在。例如全面抗战爆发前,南京国民政府在军事上的大部分时间、主要精力基本集中于剿共以及打压地方实力派与军阀,所以其对日备战虽有些准备,但总体上是仓促的,也很难充分与全面。也正是基于这一认识,本文延伸了对于抗战时期国民政府持久战略可行性的一些思考。有关这一议题,国内学界较有代表性的成果:比如尹艳辉等先生通过对国民党持久消耗战略的形成、内容、特点、实施绩效等方面论证,以说明国民党正面战场失利的根本所在;③尹艳辉、栾雪飞:《试析国民党抗战时期的持久战略》,《东北师范大学学报》2012 年第3 期。余子道先生通过比较法,较为全面地论述国共两党持久战略之异同。④余子道:《国共两党抗日持久战略比较研究》,《复旦学报》1999 年第5 期。但本文认为以往研究对于抗战时期国民政府、国民党决策层有关国情、战局认知等探究较为忽视:

首先,无论国民政府,还是国民党决策层对于政府、军队层面各项对日备战工作,抑或者说全面抗战爆发前后的国民政府社会治理能力、国军真实战斗力等核心要素所知甚少,至少可以说未能全面、深入地掌握。这主要表现在:

其一,对内。比如国军长期以来因病患导致非战斗减员的突出问题,虽有主治医院的告诫,却从未得到过应有的重视;又比如国军官兵长期以来训练水平低下,虽部分将领有所察之,但无论战前还是战争期间,国民党军政高层亦未能及时予以有针对性的纠正,以致1944年的豫湘桂大溃败;再比如各级国民政府难以有效发动国统区民众踊跃参军,虽纵有所谓保甲制的严密,却无形中暴露了抗战期间国民政府从中央到地方社会整合力的不断下降或者缺失。

其二,对外。严重低估了日军持久作战能力。1938 年前后陈诚在《对于持久抗战应有的认识》一文中指出:“经过三个月的苦斗(淞沪会战),敌人固已疲于奔命,处处暴露了懦怯丑态与难堪的破绽。……将来战争延长半年以上,谁能说敌人国内不发生政治经济的崩溃,引起内部的叛乱。”①潘汉年等:《怎样战胜日本》,抗敌文学会,1938 年,第36、41—42 页,第41 页。而1941 年安徽省地方行政干部训练团编印的《抗战方略述要》竟然异想天开地罗列了日军难以久战的“荒唐”根源:比如“敌人是工业国家,经济的基础实在国际贸易上。(我们)农业国家的人民生活容易自给自足,所受战争的影响较小,而工业国家则不然。不仅因战争而减少其工业出品,且因战争而减损其对外贸易。加之各国民众方面,又常有对日经济制裁和自动抵制日货的呼声和事实。这样长期的作战下去,敌人的准备金一天天的减少,对外贸易也一天天的衰落,一定会有无法维持的时候”。又比如“中国的人口是四万万五千万,敌国本部的人口不过七千万。……现在试以南京未沦陷以前的四个多月的阶段来说,敌我伤亡数的比较,敌在十五万人以上,我约五十万人,约三与一之比。假定以我伤亡一千万人,敌伤亡三百万人来说,在我伤亡一千万人,还是不很要紧;然在敌人最大的限度,只能动员八十个师团,如果死伤三百万壮丁,于他便不易支持了”。②安徽省地方行政干部训练团编印:《抗战方略述要》,1941 年,第6—7 页,第5 页。

其次,无论国民政府,还是国民党决策层所构建的持久战略,③国民党的持久战略初步提出于1935 年,而其萌芽则是在1934 年。蒋介石在1934 年7 月对庐山军官训练团所作的《抵御外侮与复兴民族》的讲演,最早表述了持久战的主张,标志了国民党持久战略的萌芽。而其正式形成则在是在全国抗战开始后,国民政府在1937 年8 月召开的国防会议,首次正式决定了进行“全面抗战,采取持久消耗战略”的基本战略方针。蒋介石随即发表《告抗战全军将士书》,公开宣告了对日持久战略。参见余子道:《国共两党抗日持久战略比较研究》,《复旦学报》1999 年第5期。其初衷或者指导思想就是被动消耗战。从第三战区文件可知:“持久战通常立于守势。”④第三战区将校研究团编印:《抗日战术纲要》,1940 年,第68 页。安徽省国民政府文件亦可佐证:“持久战,也就是持久的消耗战。”⑤安徽省地方行政干部训练团编印:《抗战方略述要》,1941 年,第6—7 页,第5 页。曾任第三、九战区司令官的陈诚更是豪言:“我们即使挺战至三年五载,牺牲到千百万员兵,甚至退守到兰州迪化,我们也还一心一德,继续战斗,与敌决最后的雌雄,争最后一口气。”⑥潘汉年等:《怎样战胜日本》,抗敌文学会,1938 年,第36、41—42 页,第41 页。对此,国统区的有识之士却并不认同:“持久战决不就只是拖延时间,如果是无原则、无条件拖延时间,也许我们不能将敌人拖下水,反而敌人把我们拖下水了。……今日我们是要争空间,同时要争时间。我们再不能让敌人更深入了,我们要采不断的小的反攻、全国广大的游击战去牵制敌人、疲乏敌人、打击敌人。我们要使全面全民的战争更向前展开,并着重敌后。这一阶段的战争是比前更艰苦的,战争规模比以前更扩大、深入,战争方式将越发为各具独立作战的性质,战斗也将越发得残酷、机动,准备自己的新生力量也越发得需要,不可或缓。我们如果松懈一分,敌人就仍然可利用我们弱点继续深入,或相机歼灭。”⑦邹韬奋、柳湜主编:《全民抗战》(第七十七号),生活书店,第1110—1111 页。尽管国民政府军政高层也逐渐意识到上述战略的短板,比如在柳州军事会议上,蒋介石在总结抗战初期消极防御教训的同时,也提出了主动进攻:“在湘北战争以前,我们的战略战术是取守势的,多少是被动的。在此以后就敌我两军的情势看,敌人已完全陷于被动地位,我们今后就应该立即转变过来。一切战术战略都应立于主动地位,采取积极攻势。”“以后凡团长以上各级指挥官对于战略战术的思想应完全转变过来。以前是被动的,现在是主动的;以前是消极的防御,今后是积极的进攻;从前战略是要步步后退的,今后的战略是要节节进攻;从前是等敌人来攻我再打他,今后应该是我们要到处先找敌人来打他。”⑧第三战区干部训练团编印:《战术讲授录》,1941 年,第7 页。但无形中仍然暴露了包括蒋介石在内国民政府、国民党决策层在抗战时期对于军队战力未能全面、深入掌握的尴尬,因为前文中就已提及的诸如国军中班、排、连等基干作战单位普遍难以完成作战任务以及单兵作战能力差等弊端。而这样那样的尴尬其实就已经决定了正面战场以及国民政府抗日的基本态势与走向。