从“理想化”角度探索历史学科学化的有效路径

——评《历史现象背后的科学规律、数学模型与计算机代码》

2020-05-07马晓驰

马晓驰

(南开大学历史学院,天津300350)

在西方史学传统中,不同时期的历史学虽然风采各异,但都以“求真、人文、垂训”为核心诠释历史,演绎出各异的史学观点和研究方法[1]84。但17世纪以后,这一史学传统受到来自其他学科的冲击。在自然哲学领域,由数理逻辑联系的“数学—实验”方法开始确立,并形成了以《自然科学的数学原理》为典范的自然科学体系。该体系在随后300年间的完善过程中,持续、深刻地影响着人类及其生活的世界。许多人文学者受此冲击,不再一味恪守西方古典哲学体系中的学术传统,而是尝试借鉴自然科学并在本领域内建立一套具备相同特征的科学理论体系,实现本领域的科学化、定量化。此外,20世纪50年代经济学、人口学等社会科学引入数学方法,也取得一系列显著成就。在此背景之下,人文领域的代表之一的历史学中,诞生了客观主义史学、实证主义史学、物理主义史学等科学主义史学流派,及代表欧美“新史学”中科学主义趋向的数理史学、计量史学等研究方法。

针对研究者长期进行的将历史学科学化的努力,孙巍溥在《历史现象背后的科学规律、数学模型与计算机代码》[2]一书中指出,上述诸流派未抓住自然科学的本质而一味模仿其形式,既不具备科学所拥有的客观、普适、必然等特征,也因其繁复使人望而却步,并不能有效理解、解释人类行为本身和社会现象。基于此,他提出“理想史学”这一概念,指出“理想化”才是历史学科学化①的唯一有效途径。

孙著共4编,设36章,是作者理想史学系列研究的最新进展。为了指出“理想史学”的具体内涵及其合理性、有效性,全书在论文《理想化模式与历史学研究》[3]的基础上,以宏阔的视野,阐释了理想史学的理论关怀、研究基础及研究路径。本文尝试对其进行简要介绍及评价。

一、探寻本质:理想史学的理论关怀

19世纪中叶的西方世界,物理学得到广泛应用,科学实验和抽象规律的研究方法获得巨大成功,导致许多其他学科研究者纷纷效仿物理学研究方法。以实验为主的自然科学方法是否适用于历史学研究,是当时史学方法论问题的核心之一[4]81。在这一问题上,作者在开篇论证中指出,“历史科学、历史经验与历史文化分立……历史科学与历史文化的互不干扰和相得益彰……人类对历史的认识的发展,应当是历史文化和历史科学的协调发展”2[10]。在历史科学的层面上,作者认可自然科学研究方法之于历史学的适用性,并展开了对以往历史学科学化路径之批判,这正是“理想史学”的理论关怀。

对于实证主义史学,书中指出,以孔德(Auguste Comte)为代表的实证主义哲学目标是建立起一套完整的实证科学体系、用自然科学来说明人类社会[5]221,但却充满悲剧性地把对科学的认识停留在实验化的层次[2]绪论17,但人、社会和国家并不服从物理学规律,而且现实的社会实验成本高昂,例如不能为了进行关于战争的历史研究,就要求国家发动对外战争供实验观测——这也是实证主义史学在当代销声匿迹的原因。物理主义史学流派则是把“力”作为历史学研究的中心,从而认为力的大小不同导致了各民族、各国家发展速度的不同。作者对此同样持批判态度,认为物理主义史学只知道机械地照搬物理学概念,“空有近代科学之外形,却未能入其室领悟理想化方为根本”[2]绪论17。

对于时至今日已经发展为运用计算机收集、整理、分析史料数据,并制作数学模型来表达历史现象的计量史学,其诞生与发展也与科技革命时代的电子计算机科学、信息理论及数学在历史学中的应用密不可分。与部分计量史学质疑者的观点相似,作者认为可度量的历史现象之有限、计量法之复杂性,导致了计量方法只能应用于拥有充分统计资料的地区和时段,更使计量史学的研究不得不用复杂的数学模型和运算,往往使读者和研究者望而却步[2]1。

而尝试从整体上建立“人类行为的普遍数学模式”的数理史学,则把历史现象转化为大量叠加的函数,建立数学模型是其分析历史问题的核心路径。作者通过引述拉歇夫斯基(E. Rashevsky)繁难的研究②指出,尽管数理史学尝试考虑尽可能多的影响历史的因素,并将其纳入公式和推理之中,但不能将历史人物提出的某些理论、思想、学说等因素纳入其中,从而可能导致结论与史实大相径庭[6]516-520。因而在作者看来,数理史学虽强行摆脱了统计学的束缚,但落入了经验化路径下的繁难窠臼……用理想化的数学模型来分析经验化的现实历史,注定了其失败的结局[2]2。

关于以上种种科学主义史学流派理论体系及研究方法之偏颇,当代史学理论研究者仍然处于热烈的讨论之中。近年来,有学者针对史学界关于历史学科学化之反思指出,相对于社会学、文化学(更不用说自然科学门类)在科学方法论方面取得的成绩而言,当下的历史学还处于一种滞后状态[4]93。作者亦在绪论中表明了类似观点。针对此种情况,他提出的建立在理想化基础上的“理想史学”研究体系,就是在承认历史学科学化可以实现的前提下尝试改变这一现状。

二、新语言:理想史学的研究基础

简而言之,理想史学就是将历史现象进行“理想化”之后进行研究,进而得到以数学为表达形式的历史规律、原理,即“历史哲学之数学原理”。作者首先阐释了核心概念——“理想化”的定义:“理想化”并非预设研究前提,也非与先验论同一指谓,亦非完美化、简化、忽略和分解,而是与“经验化”相对的、以“要素本位”替代“现象本位”的研究模式和思维方法[2]3,这种替代关系对标近代物理学的发展进程,同样以全新的理想化语言系统为根本基础。

具体而言,“理想化”这一概念源于在近代取得巨大成功的物理学③。学界普遍认为,十六、十七世纪的西方,伽利略开创的“数学—实验”方法和牛顿《自然哲学之数学原理》的发表,使物理学乃至化学、生物学等自然科学都逐渐摆脱了经验科学或自然哲学时期的特征④,真正成为一门精密的科学。但需要注意的是,伽利略所谓的实验并不是培根意义上的观察实验,而是理想化的实验,即人们在科学实验的基础上,运用逻辑推理方法把现实的实验条件和研究对象加以极度的简化和纯化,抽象或塑造出来的一种理想化过程的“实验”[7]195。在牛顿的研究中,这种实验导致了以数学为表达形式、研究物体运动规律和运动状态的理想化理论体系的形成,该体系依赖于一套基于理论、异于常识、不受日常生活经验约束⑤的理想化语言系统[8]295-298。该语言系统拥有质量(m)、时间(t)、位移(s)等基本量,并通过推理、演绎、运算不断发展,能够在人类认知范围内阐释自然现象并发现其中的规律,如理想状态下的牛顿运动定律、万有引力定律等等,理想状态下抛体运动、完全弹性碰撞过程、正弦交流电的产生等理想过程。

基于以上认知,作者曾指出,人们通常认为的近代自然科学的“数学加实验”的特征,其实只是理想化的不同外在表现而已,科学之本质其实是理想化[2]141,而这正是科学得以发展的本质和成功的原因。抛弃了经验化思维、拥抱理想化研究,其外在表现形式就是具备精确、普适、客观、必然等特征的理想化语言系统的建立。同样地,作者认为历史学欲实现科学化,也必先通过定义和诠释建立历史学本身的理想化语言系统,即“科学欲立,语言先行”2[4]。

该系统首先拟定一个理想化状态,定义有且只有唯一可量化决定量的研究状态为初始理想状态,在此状态下将历史诸要素定义为不带有任何性质的理想点——即历史点,量度历史点性质和运动状态的量叫作理想量。根据其对历史点施加的影响之种类和效果,可以把理想量分为两类——决定量和程度量。其中,前者决定量是影响历史点性质和运动状态的决定因素;后者程度量则属于影响因素。关于历史点的运动效果,作者指出,历史点的存在与消亡取决于决定量的存在与消亡;历史点的运动状态呈围绕决定量进行的波动状,至于波动幅度,则取决于程度量[2]4。

从以上诸性质出发,理想史学语言系统中不存在经验主义视野下的历史现象,只有构成历史现象的诸“要素”。每个“要素”由运动着的历史点组合,是“存在且不能独自作为一个现象而存在于经验现实中的、可量化且不使用统计学方法进行量化的因素”,是存在于不同历史现象之中,但可供提取的最一般、最本质的共性内容。作者进一步指明,以要素为本位的研究才是理想史学的方法基础,只有将诸多历史现象中的上述要素进行提取,才能发现影响社会历史发展的变量,才能发现规律;而以往以“现象”为本位的研究,只以历史个案为中心考察其内部要素,所得“结论”之普适性往往遭到挑战。因而,“以现象为本位的研究”转化为“以要素为本位的研究”[2]3,是历史学科学化的方法论基础。关于要素、历史现象、方法转变三者之间的关系,可简单地由图1所示。

图1从“现象本位”(左)到“要素本位”(右)

为将历史点的运动状态量化、推导历史规律并设计理想实验,同经典物理学体系一样,作者定义了三个核心决定量——历史移(s)、时间(t)和历史数(m),分别指历史点的位移、运动所需时间和数量,并从此着手以定义法、代入法、反证法及综合运用法⑥[2]37-39在理想状态下定义不同的历史量。共12个拥有单位和表达式的历史量,分别是历史率(v=s/t,平方米/年)、历史率变率(a=v/t,平方米/年2)、历史力(F=ma,千个·平方米/年2)、历史数(m=ρV,千个)、历史力积(I=Ft,千个·平方米/年)、历史率积(p=mv,千个·平方米/年)、历史功(W=Fs,千个·平方米2/年2)、历史功率(P=W/t,千个·平方米2/年3)、率能(Ek=0.5mv2,千个·平方米2/年2)、移能(Ep=mgh,千个·平方米2/年2)。在此基础上,程度量也分别由以上诸种历史量定义,还由此衍生出历史率守恒定律、历史力规律、取代动机动力规律、率能定理、历史能守恒定理等定理[2]47-80,129-131。

另外,对于上述语言体系,书中一再强调其并非对自然科学、物理学的照搬照抄,尤其是对物理主义史学的批判也表明作者不认可这种实践。书中指出,理想史学与物理学的相像,更多的只是一种表象,是“高度同构”[2]130,其根源在于皆遵循了理想化的科学研究路径,物理学在历史上的成就使其成了科学的典范,仅此而已。

三、理经互译:理想史学的关键路径

在作者看来,如同近代自然科学一样,理想化语言系统的建立,是理想史学研究的基础,但并非先验论式的着力建构理想化体系而忽略历史内容。事实上,理想史学研究同样以史料和历史事实为基础,但前提是必须划分历史的层次:第一层次的历史与第二层次的历史[2]31-32。作者举例,604年杨坚“卧与百僚辞诀,并握手歔欷……丁未,崩于大宝殿”[8],世人对此没有任何异议,但论及其死亡原因,却是“中外颇有异论”[8]。那么在此处,杨坚的死亡是第一层次的历史,即叙事足够宏大不可能为假的历史,而杨坚的死因是第二层次的历史,其具体内涵因众说纷纭尚无定论,因而哪种说话均不足以采信。作者指出,第一层次的史料因第一层次的历史不可能为假,在理想史学中具备可信度,而第二层次的历史及经人不断演绎的第三、第四、第五乃至更多层次的历史则完全不可信[3]32。

通过区分不同层次的历史,获取不同可信度的史料,下一步则需要“理经互译”,即跨越经验现实与科学研究对象之间的分野,实现从经验语言到理想化语言的互相“翻译”,但如同语言之间的翻译难免有信息流失一样,“理经互译”也只是一种近似对应[2]135。作者对这一过程进行了举例说明,参照物理学以质量取代重量、以温度取代冷热,那么理想史学中,以要素为本位,经验世界的尊卑可译为“高秩序地位”和“低秩序地位”、贫富可译为“低价值地位”与“高价值地位”、人口红利可译为“特定时间理想点域数量分数变率”、仇恨可译为“战争动机恒定正向程度量”等等。

作者意识到,以数学为表达形式的理想化语言系统无法离开数据的获取和运用,因而在完成史料取舍和理经互译后,应当建立理想史学的数据获取方法。他指出,理想史学体系与经典物理学体系高度同构[2]39,理想史学的数据获取也是围绕F=m·s/t2来进行的。究其根源,历史数m 的本质是个数,位移/历史移s 的本质是变数,时间t 的本质是次数,因而时间t 的单位为年(a)或秒(s),历史数m 的单位为个(g)。而对于历史移s,又可以分成三个维度进行度量:秩序移、价值移、意识移。根据作者的定义,理想状态下秩序移就是“秩序点控域面积的变化量”,单位为历史米(m);价值移则是价值点拥有财富的变化量,单位可以被定义为历史元(y);意识移就是意识点控制信众人数的变化量,单位为历史人(r)[1]131。

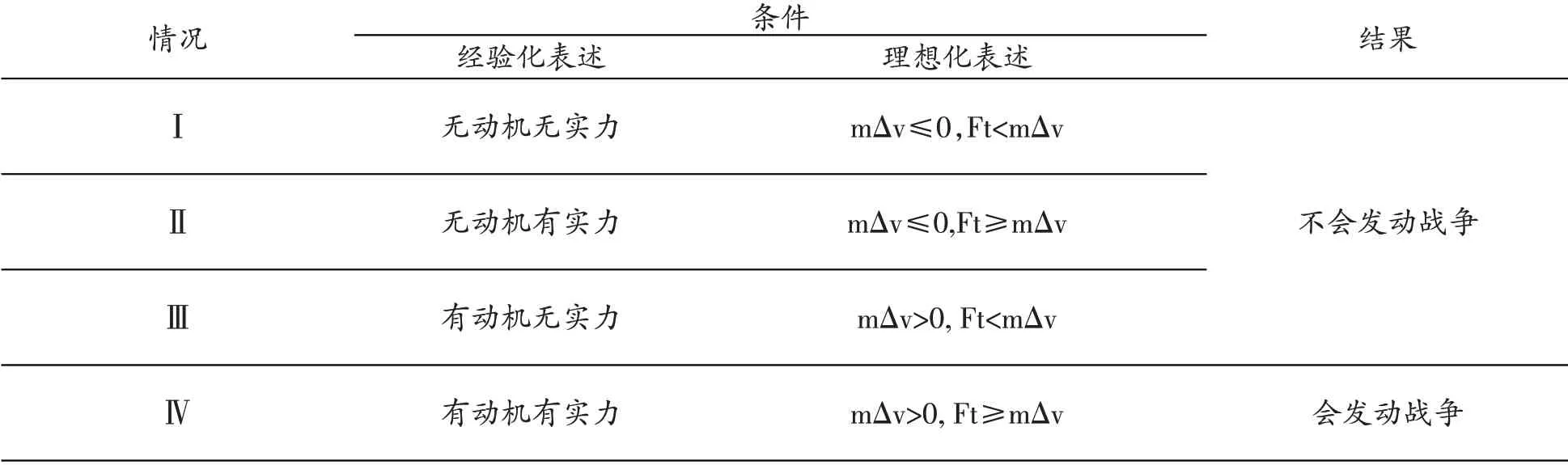

以上步骤即完成了理想史学研究路径的建立,为了说明和检验理想史学理论体系的有效性,作者列举了大量事例。由于原书论证过程分散且篇幅较长,本文仅举以下简单实例呈现理想史学面对具体问题时的基本面貌。如利用“动机动力规律”解释“北民南下北胜南败”这一中国古代史上的经典理论问题。笔者简单归纳如下:作者认为,以往对该问题的解释,往往要将诸多因素考虑在内,如南北双方民众的性格体质、饮食习惯、战术特点、主将战略战术思想、不同兵种战斗力甚至中国古代各时期的气候变迁等。但在理想史学体系下,作者给出了一个较为简明的解释。他指出,前述“性格体质”等诸因素,皆是“北民南下北胜南败”现象的“影响因素”而非“决定因素”,因为这些因素,只能对一朝或几朝的南北战争进行概括,也不能解释诸如汉武帝北伐成功令匈奴“远遁漠北”这样的特例。而在理想史学“取代条件规律”的表述下,这一问题的数学化表达就是Ft=Δmv,在理想状态下,根据动机、动力状态的不同,战争爆发和胜负只有以下四种情况,见表1[2]73。

表1取代条件理想状态下任意历史点之间的取代关系

而这四种情况表明,在中国古代,较漠北政权拥有更多财富的中原政权不会为了夺取相对贫穷的北方政权的游牧空间而首先对其发动战争(Ⅰ、Ⅱ),当南强北弱时,漠北政权也不会轻易尝试以卵击石而发动南下战争(Ⅲ),除非双方对对方军力对比有所误判,因此战争必定多在北强且南弱的时候爆发(Ⅳ),其结果自然是北方胜利南方失败。此外作者还将该规律推广到了1933年长城抗战、拉丁美洲独立运动以及两次世界大战之间的独立运动,以说明动机动力问题的普适性。

四、“理想史学”的方法论意义

若回顾西方历史学乃至整个人文社会领域的学术史,不难发现,西方学界关于其科学化的探索自18世纪肇始于维柯(Giovanni Battista Vico)以来从未停止。然而不可否认的是,前人的数理化探索成果,与孔德(Auguste Comte)等人期望中的那种近代自然科学意义上的数理研究相去甚远。正如孙书中所一直强调的,以往的历史学领域的数理研究,无一不是建立在经验化的研究模式的基础之上,因而难以具有基于理想化研究模式的、为近代自然科学已经拥有的“硬科学”数理属性。

因此,作者开展了基于理想化模式的历史学之数理化探索。其立论前提之一是对历史学学科属性的新认识。书中一再表明,历史学是“科学性”与“艺术性”兼具的混合学科,将二者分离开来同步发展才是正确的选择,“人类对历史的认识的发展,应当是历史文化和历史科学的协调发展”[2]11。“理想史学”正是历史学在科学层面的延伸,由此引出作者立论的另一个重要前提——社会科学与自然科学尽管研究领域和具体的研究方法不同,但同为科学,都应具有共通的本质,即理想化;自然科学如物理学如此,作为社会科学的历史学亦然[2]15-19。这是作者的核心创见。但需要指出的是,作者这一观点在古今中外的历史学界、历史哲学界乃至科技哲学界,都还不是主流意见[10]127-128,值得持续探讨。

作为一家之言,全书尝试打破自然科学与社会科学的壁垒,创造性地提出:社会历史领域的数理研究欲完成科学化,或者说欲形成如物理学等自然科学一般的发展脉络,就必须从根源——语言系统的建立入手。全书建立了一套逻辑严密、富于创见的语言系统,先在理想状态下进行牛顿意义上的基础公式和规律的研究,再于其上进行现代科学复杂的数理量化模型计算,可以称得上是该书最具价值的创新之处。作者甚至大胆地想象,一旦理想史学理论体系足够完善,在理想化状态下得到的结论,就能使人类社会的运行可以依靠科学计算、逻辑推理发现规律并做出预测,从而彻底摆脱依靠经验进行的无目的的缓慢摸索,使“以古鉴今”的过程更加精确[2]131。

理想状态下得出的规律和公式,虽然在某种程度上可以是科学发展的基础,但目前却无法直接用于解决经验现实中的具体问题。书中表明理想史学的最终目的是研制社会历史分析机制、形成历史技术[2]前言9。依照笔者理解,其最终目标并不仅仅致力于阐释历史问题,而在于以理想化模式分析历史问题,进而得到具有普适性的、以数理为表达形式的人类社会历史运行规律,以此指导人类社会未来的发展。在全书末尾,作者指出这一步骤尚需要系统性的开发才能完成。这一想法具有极强的前瞻性乃至科幻性质,但是否有效及可行,尚需进一步研究,也是读者在阅读全书之后最期待看到的部分。

历史学的理论和方法充满多样性。出现于19世纪的科学主义史学诸流派,至今尚未得出任何一个牛顿定律意义上的科学规律,因而经验化指导下的历史学科学化尝试从某种程度上而言是不成功的,这样或那样的漏洞、劣势使其迭遭质疑。孙巍溥“科学之本质在于理想化”这一提法,确有其独到的学术和现实意义。从史学方法论角度,这为历史学科学化提供了一种可能的思路。尽管尚有可商榷和需要进一步研究之处,但作者已经开始以相对扎实的理论和实践探索构建自己的体系,这是难能可贵的。

注释:

①全书所言之“科学”,包括自然科学及真正完成了“理想化革命”的社会科学,理想史学即为后者范畴内的尝试。作者同时指出,社会科学要发展为真正的科学,必须具备与自然科学相通的“理想化”本质。下文详述。

②如拉歇夫斯基先把“一个国家或民族平均城市人口数量与河道、海岸线长度及人口密度等”很多因素归纳成一个含有15个未知数的基础公式,再将“人的行为模式与通讯媒介之间的关系”“家庭环境的作用”、新思想“对人体大脑中心的刺激”“孩子天生接受某事物的能力”等多种复杂因素逐一考虑,经由12次高等数学变换,得到一个含有7个未知数的复杂公式,两式联立,得出结论。详见何兆武、陈启能主编《当代西方史学理论》(上海社会科学院出版社,2003)第515-520页。

③陈嘉映在《哲学·科学·常识》(中信出版社,2018)一书导论中指出,通常的看法一般径以物理学为科学的典范。

④例如,如描述以统一温度度量系统下的数值高低取代凭经验感觉描述的冷热,研究世界各地的水时均将其理想化为H2O等。18世纪的化学研究从炼金术转化为近代元素化学,19世纪及之后的生物学,则以博物学为基础开辟了基因遗传学研究。

⑤例如,牛顿第一定律就是理想定律,无法通过实验直接验证,也为普通人的日常生活经验所不及。

⑥举例如下。定义法:定义历史移与时间的比率为历史移的变化率即历史率(v=s/t);历史率与时间的比率则为历史率的变化率即历史率变率(a=Δv/t)。历史率变率在历史数上的积累叫作历史力(F=ma);历史率在历史数上的积累则是历史率积(p=mΔv)。