翻译传播学观照下《大唐狄公案》异语创作

——文化回译信息传播路径及接受效应分析

2020-05-07宇文刚张添羽

宇文刚 张添羽

(山西大学商务学院,山西太原030013)

荷兰籍汉学家罗伯特·梵·高罗佩(Robert Van Gulik)选取我国唐朝名臣狄仁杰探案故事为叙事背景,以英文创作具有浓郁中国文化特色的探案小说,其创作目的旨在让西方世界熟悉并迷恋狄公这一“东方福尔摩斯”的法官形象。该系列小说一经出版,广受西方读者青睐,“几乎没有不被书中描绘的中国古代狄大法官所倾倒和折服的,很多人也因此对中国开始另眼相看”[1]63,进而该系列探案作品也成为向西方世界传达中国唐朝璀璨社会和历史文化的重要媒介。近年来,译界从无本回译、译者话语权角度、文化主题物等角度,重点分析和研究了该系列小说的文学创作、译介行为和该小说对中国文化“走出去”外宣战略的重要启示。而经由留有较多译者痕迹的回译行为之后的叙事文本,从译语读者的高氏原文认知、文本接受程度及文本传播效果等角度的分析研究,目前译介研究则对此鲜有论述。基于此,本文从翻译传播学理论视角入手,分析由异语创作的《大唐狄公案》(A Judge Dee Mystery)汉译本无本回译的文化换码特点,探讨无本回译中译者叙事话语权的彰显形式与内在缘由,澄清中国文化信息经由异语创作——文化回译传播过程的错位机理,并针对由学者王凡所撰的《高罗佩<大唐狄公案>情节指瑕》和《论高罗佩<大唐狄公案>中域外民族书写》二文中例证瑕疵和信息错位现象,阐述此类译者话语叙事权凸显的回译文本对传播受信者接受信息效果的影响,以及探求导致受信者曲解原作信息的根源所在,以此矫正受信者阅读此类文本的信息错位,并理清针对异语创作类文学著作文学批评的正确路径。

一、翻译传播学概况

传播学是主要研究社会信息传播客观规律的一门分支学科,其“最普遍意义上的传播是由以下几个因素构成的:发送者、传递渠道、讯息、接受者、发送者与接收者之间的关系、效果、传播发生的场合以及‘讯息'涉及的一系列事件”[2]5-6。

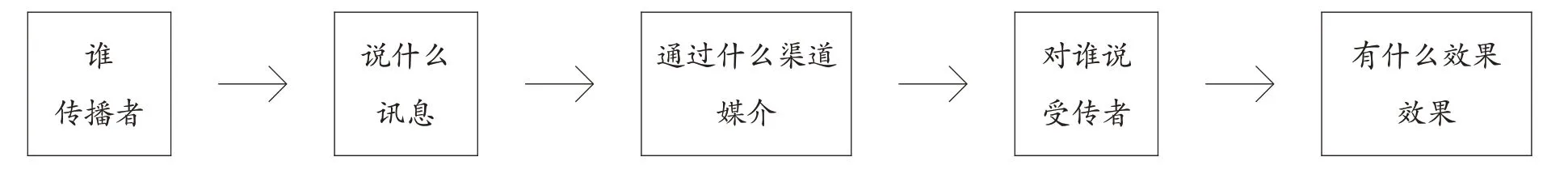

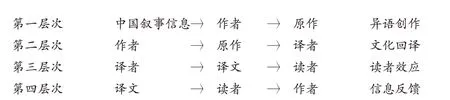

依照美国学者哈罗德·拉斯韦尔提出的传播过程的5W元素,英国传播学家美奎尔归纳出图1的传播模式示意图[3]55:

图1拉斯韦尔信息传播模式

因为翻译行为本身即是将源自异域的信息传播至本土受众,并随之产生文化回响的过程,这一属性天然地赋予了翻译参与文化信息传播的使命,而且成为特殊类别的文化传播形式。吕俊教授指出,“翻译是一种跨文化的信息交流与交换的活动,其本质是传播,无论口译、笔译、机器翻译,也无论是文学作品的翻译,抑或是科技文体的翻译,它们所要完成的任务都可以归结为信息的传播。所谓传播,是一个系统(信源),通过操纵可选择的符号去影响另一个系统(信宿)得到传播的……与普通传播过程不同的是,翻译是在跨文化间进行的,操纵者所选择的符号也不再是原来的符号系统,而是产生了文化换码,但其原理却是与普通传播相同的”[4]39-40。

值得注意的是,传播学理论对于翻译学科理论框架构建起着重要作用,并为翻译学理论深度发展提供一定的启示和参考。“在翻译过程中,译者是传播者,是原作品内容的发送者,是信息传通链条的第一环节……在读者反应过程中,读者变成了传播者,译者变成了受传者。翻译时译者与读者共同解读和分享信息的双向传递过程。”[5]135-136对此,陈敏也阐述了“在传播学理论动态原则的指导下,翻译过程中各个环节、因素的研究更加系统化和科学化。这说明传播学广阔的理论研究体系能够提供翻译学所需的模式和有益的养分”[6]152。汪庆华提出“从传播学视域探讨中国文化走出去与翻译策略选择的关系”,提出“‘异化为主,归化为辅'满足不同类型读者之需,切实推进中国文化走出去”的观点[7]100。而谢柯与廖雪汝积极探求翻译传播学理论构建,并从“名”澄清该学科的合理存在性,以及从“实”界定其研究对象范围,促进构建翻译传播学的理论框架。翻译的语言换码与传播的信息互通本质上有着高度的一致性,而无视传播路径的翻译行为只能是闭门造车,因为“无论是何种类型的翻译,都涉及信息的传播,没有传播,翻译就失去了最本质的东西”[8]15。

值得注意的是,与常规中国文学作品外译和西方文学作品汉译截然不同,隶属“异语创作——文化回译”的叙事作品具备以他国语言形式叙写中国本土文化的叙事特征,而后又以汉译译介回溯至中国本土读者的传播特质,并完成向西方读者输入中国文化和向中国读者回溯本土文化的双向传播过程。因此,选取探究信息传播规律的传播学视阈,是对此类文本深入探索文本传播效应和传播规律的全新视角,将传播主体、文本信息、传播受众、传播媒质和传播效果等传播学概念融入译介研究视域并成为较新的理论参照体系,同时也为实现中国文化“走出去”战略和树立民族文化自信提供重要参照。

二、《大唐狄公案》异语创作——文化回译机理

从《大唐狄公案》系列小说的创作信息载体方面,其创作属于由外籍作家用英文创作的以中国文化为背景的叙事作品,而此类异语创作叙事文本的翻译行为是立足于“他者”角度反观和回溯汉语文化的特殊回译文本,其创作本身已然涉及原作者对目的语文化的向外传译和文化诠释。在此类文本作品的文化回译过程中,译者应保证目的语信息与所涉本族文化信息的高度一致性;这势必要求本族译者除了转译原文基本叙事信息之外,还应具备对本族文化信息的内省能力以及对本族文化信息的解释权。在文化回译过程中,译者萌生对本族文化特质的一种似曾相识的文化亲密感。为了保证回译文本在谋篇、风格、信息等多重元素方面与本族类似叙事文本保持高度的相似度,译者须突破外籍原作者主观认知限制和西方叙事创作思维,全盘考虑文本中所特有的本族文化深层认知,以及回译译本的受众生态等客观因素,一方面须高保真地还原原作叙事脉络和叙事信息,另一方面则通过对原作叛逆式的改写,或者添饰原作中信息模糊的文化物事描写和删节原作中敏感信息(如民族偏见),以创作出既能还原原作者叙事创作本意,又能符合当时本族读者生态需求和诗学范式的探案文本。因而,译者在一定程度上会将自身的文化价值观和文化认识论纳入译文信息,从而在译文中凸显出译者的叙事话语权。

基于上述文化回译的客观因素,《大唐狄公案》的文化回译过程赋予译者较为自由宽松的信息掌控权和叙事话语权。为确保译文与中国古典白话小说拟书场的叙事格局,译者在文化回译中添饰大量高度还原唐代文化特色的文化信息,甚至采取移花接木的叙事手法,以易于本族读者所接受的叙事情节替换原作中不宜转译的信息,不仅保证译文通篇叙事信息的完整性,而且更有利于译本在本族读者群中的传播。

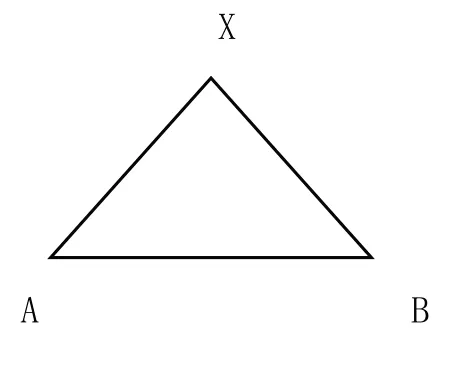

在翻译传播学相关理论中,翻译“是一种社会信息的传递,表现为传播者、传播渠道、受信者之间一系列关系;是一个由传播关系组成的动态的有结构的信息传递过程;是一种社会活动,其关系反映社会关系的特点”[4]40。而遵照异语写作——文化回译——读者效应的传播路径,其信息传播模式见图2。

图2异语创作——文化回译信息传播模式

如图2所示,以《大唐狄公案》的信息传播路径为例,原作者高罗佩完成狄公探案故事的叙事过程是按照其自身对中国文化的认知,并选取有异于小说文化背景的英语作为创作语言的。因此,异语创作本身也是异族汉学家对中国文化的翻译过程,故而在图中标示为“译介信息1”;原作经由西方媒体印刷发行后,中国译者完成的对高氏原文的文化回译过程,其传播讯息隶属于“译介信息2”;译作经由中国媒体发行传播至受信者——中国读者,并对回译信息产生阅读反应和形成对译语文本的理解。

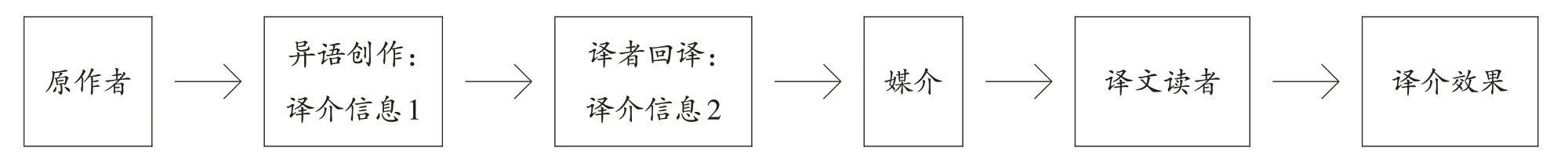

如图3所示,在信息实质内容方面,原文信息在以译者主体传播坐标中,经由译者知识内化和知识再生产而产生出对原文信息的镜像认识和知识内化,这是译者主观意愿的彰显过程,用以保证汉语译文与译入语体系的文化联系,而与此同时,也导致译介信息1和译介信息2的变异和错位,进而导致了读者受众所接受的文本信息也与原作信息的变异和错位。

图3异语创作——文化回译信息错位

因此,这赋予了翻译行为联系原语作者和译语读者沟通的本质属性,同时也决定了翻译传播学研究能为今后探讨翻译过程中信息传播规律提供重要的理论参考,是深化文化回译这一特殊翻译行为认识的新领域,也是深度分析文化回译中翻译传播主体特征与翻译传播效果的新路径。

三、《大唐狄公案》文化回译导致译语读者认知错位原因分析

汉学家高罗佩在用英文作为叙事载体的小说创作中,凭借自身对中国古代文化和历史信息的浓厚兴趣,采取简化信息的叙事手法,省略了中国文化信息密集度强的叙事细节,以弱化中国文化元素信息量,确保叙事文本信息更符合西方读者的阅读接受能力。但鉴于“无本回译的原始文本的产生,无法摆脱和本族语文化的复杂关系,因此也无法不用潜在的翻译作为写作的必要补充,甚至在某些局部要以此种翻译为主……”[9]3,陈来元等译者在对高氏原文的文化回译中,则仿拟中国古典小说的叙事模式,精准定位已被淡化的中国文化元素信息,并添饰加工了超越高氏原文信息的中国文化内容,以高度还原《大唐狄公案》中高罗佩所设置的多重而密集的中国文化信息,使得该译本为本族读者留下几可乱真的阅读印象。鉴于此,在对《大唐狄公案》文化回译中,导致译语读者对文本认知错位的翻译策略主要表现为译者的补译策略。

(一)《大唐狄公案》文化回译中译者补译策略

作为不同文化间语言信息相互转换的行为,翻译的终极目的在于将信息从一种语言向另一种语言的传播,且信息传播在常规翻译过程中具有信息运动的普遍性。然而依照传播学中所特有的“双重偶然性,即传播的双方都存在不确定性,因此,通过传播所做出的选择有受到拒绝的可能性”[3]4,从而引发叙事文本信息的“二次传播”。但对于《大唐狄公案》此类特殊叙事文本,其信息传播过程的双重偶然性不仅存在于“原文信息”和“回译译者”之间的传播进程,而且还存在于“回译译者”与“本土读者”之间的传播进程,此类复合式多重维度的双重偶然导致“原文信息”与“本土读者”接受信息的交错和错位。

如《迷宫案》(The Chinese Maze Murders)第十八章中,马荣伪装官差身份,潜入胡人叛军内部,诈降赢取匪首信任,而后又与胡人匪首展开殊死搏斗并将其捉拿归案。针对此节描述,高氏原文信息为:

“The Uigur came up quickly.

When his head was on a level with the floor Ma Joong suddenly gave him a fearful kick right in the face…. Ma Joong decided there was no time for the finer points. He quickly stepped behind the other.Before the Uigur could scramble round, Ma Joong had placed a kick.The Uigur's head crashed against the side of the ladder. The knife clattered to the floor.He lay quite still.”[10]206

在情节叙事方面,高罗佩对上述的打斗场面仅添加几处简单动作描写,即将匪首缉拿到案,遂完成整个侠士擒敌的叙事描写;而在回译文本中,译者增饰数段近千字捕快抓贼的叙事描写,上演马荣与叛匪钟楼上的生死相搏,并融入中国侠义小说传统武术套路的招式,如“玉带围腰”“二龙抢珠”“老龙脱壳”等等,使得在叙事内容和张力方面,译本远超出原作者文本信息。在一定程度上,该译例展现了原作者高罗佩以及回译译者在中国文化根基方面仍然存在着天然的差异性。上例中,高氏原文仅以平铺直叙的叙事写法完成对马荣擒贼的叙事描写,而在回译中,如若仅以原文字面译出,则在一定程度上使得译文信息难以达到吸引本土读者的传播效果。因此,通过补填增饰大量的文化信息内容,译者仿拟了中国古典侠义小说的文化代码,以增强此段叙事信息的可读性,同时满足读者的阅读审美期待,更容易使得译文与本土读者的文化范式和诗学规范达成一致,有助于汉译本在当时正处于武侠热潮中的中国社会的广泛传播。

另外,译者还补译以下胡人匪首的生平事迹,以增强此处打斗场面的叙事合理性。

“原来这乌尔金客居李唐久了,不但读过《毛诗》。学得满腹汉文,满口汉话,也偷闲舞拳弄棒,练就一身汉家武功。这八仙拳虽不拿手,却也识得些拳路,故马来连进两招,均未奏效。”[11]153

上文所引人物背景描述纯属译者应叙事之需而填饰的叙事内容,是古典武侠小说中打斗双方身份夹叙信息,但绝非高氏原文信息。如若依照此段判定高氏原文叙事情节的瑕疵问题,认定胡人匪首“狡诈多智、阅历颇深,因而绝非泛泛之辈,但这一乱世奸雄人物却自恃武功而轻信陌生人之言,孤身潜入敌境,以致被擒,这一情节设计无疑是十分牵强的”[12]6。如此结论恐怕难以证实其论断的合理性。误将译者添饰文笔转嫁于原作者叙事信息,如此张冠李戴式的解读过程是缺乏真凭实据的,反而可能对该论文读者产生对高氏原作的文本误读。

(二)文化回译中译者叛逆式改写策略

文化回译过程中,译者基于原本创作初衷以及受众群体的审美特点及诗学范式,充分发挥其主观能动性,突破旧式翻译策略的窠臼,大胆对原文信息文本进行取舍和权衡,为本土读者精准还原符合其阅读期待的文本信息。“从传播的社会关系性而言,它又是一种双向的社会互动行为……在传播过程中,传播行为的发起人——传播者通常处于主动地位,但传播对象也不是单纯的被动角色,他可以通过信息反馈来影响传播者。”[3]10

由此可见,《大唐狄公案》从异语创作到文化回译,再向本土读者传播和接受的过程中,原文叙事信息由高罗佩以英语创作之后传播至回译译者,是实现原文信息与译者的第一轮双向信息互动,并通过文化回译构建与原文信息错位的译语信息;而译语信息再经由机械媒体传送至本土读者而完成译语信息与本土读者的第二轮双向信息互动。此两轮信息互动增加了源文本与译文之间的信息变量,引发本土读者与原文信息交互,形成更为复杂的信息失衡现象,而且若信息变量处理不当,则会引起传播障碍或传播隔阂。

依照翻译传播学的相关理论,翻译传播受众“将根据自己的兴趣或需求等主动寻求特定的信息,具有选择性注意、选择性理解和选择性记忆的特点”[8]17。在异语创作——文化回译的翻译模式中,除了考虑译者个人审美标准、文学偏好、文化认知等影响外,译文信息还会受到诸多外在客观因素的影响,如来自语言、文化和社会等多方面障碍的影响,故而不可避免地造成译文信息与原文信息的偏离和错位。“从传播学的角度来说,翻译中的重组就是译者对原文信息进行鉴别、筛选和分类,在译文中进行重新编码和解码,并改变原来的行文格式……提高文化、信息传播的效率。”[6]152

例如,在《广州案》(Murder in Canton)中,高氏原文选取乔泰的观察视角对叙事中广州外族建筑展开简单描述,其原文为:

“With a curse he pushed the shutters wide open. He looked at the minaret of which he now had a complete view.”[13]9

陈译本则对此处的景物描写进行创造式改写,在回译过程中填补大量与该建筑息息相关的历史文化信息,并将该建筑定名为怀圣寺,其译文为:

“乔泰……很快便看到怀圣寺高高的圆塔顶了。那圆塔像一支明烛耸立在寺院内,点亮天灯,俗称光塔……这座清真寺院原系大食回教先贤宛葛思所创立。”[14]178

针对上段译文对这一古式建筑的改写信息,学者王凡指出“高罗佩正是以怀圣寺这一特殊的宗教场所为轴心,通过看似简略的段落向读者尤其是西方读者概况性地介绍了在华外来民族从事宗教活动的总体场景”[15]89-90。

此处论断是读者基于对译本情节信息的选择式阅读和理解,将译者改译后补饰信息误判为高氏原文的创作意图,并将此例列为“全面、立体地考量、探究《大唐狄公案》乃至高罗佩本人丰富广博的汉学思想具有不可低估的特殊意义”[15]89-90的论证部分,这也是不符合常理的。

由此可见,《大唐狄公案》从异语创作到文化回译,再向本土读者传播和接受的过程中,原文叙事信息由高罗佩以英语创作之后传播至回译译者是实现原文信息与译者的第一轮双向信息互动,并通过文化回译,构建起与原文信息错位的译文信息;随后,译文信息再经由机械媒体传送至本土读者,完成了译文信息与本土读者的第二轮双向信息互动。此两轮信息互动增加了源文本与译文之间的信息变量,引发本土读者与原文信息交互,形成更为复杂的信息失衡现象,而且若信息变量处理不当,则会引起传播障碍或传播隔阂。

在推理过程中,“如果P,那么q,非q,所以,非p……不论我们用任何具体判断代入'p'与'q',只要经过代入后的前提是真的,那么代入后的结论也是真的”[16]83。

然而在上述王凡一文中,错误地将译文信息与原作者信息混为一谈,忽视译者文化回译中的二次创作过程,将译文信息的情节瑕疵归为原作者之手,其推理判断前提有悖于客观事实,故其结论亦会误导学界读者对高氏原文情节的客观理解与精准把握。

四、译语读者对原文认知错位的传播学路径分析

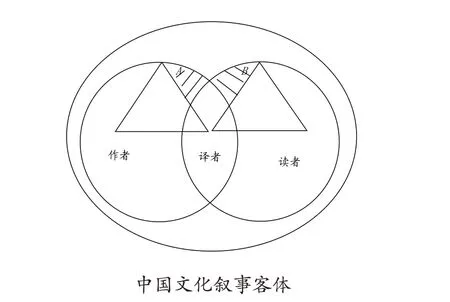

综合上述译者补译和改译的回译策略分析可知,文本信息经历从中国叙事客体信息——原作者异语创作——译者文化回译——读者反馈的多重传播之后,基本经历以下四个层次的信息变量过程(图4):

图4异语创作——文化回译——读者效应传播层次

经由四个层次的多维信息传播涉及了信息筛选、信息补饰、信息改写等多重信息变量,因此引致第四层次读者反馈与第一层次作者原作的信息差异和信息错位。

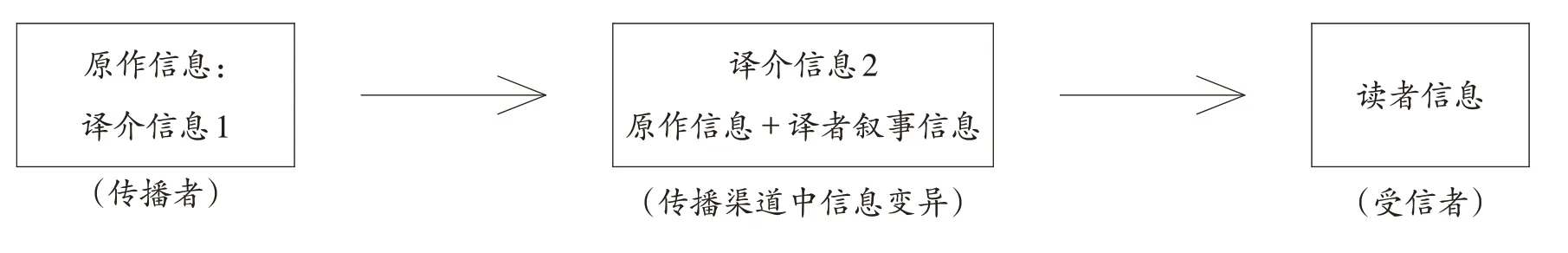

美国社会心理学家西奥多·纽科姆1953年提出的ABX“△”传播模式(图5),展示了两个体A和B 对共有事物X 之间产生的相互意向关系,其观点在于:“假设A和B两个个体互有意向,并对X也各有意向,那么A 和B 的意向和对X 的意向是互相依赖的。”[17]105

图5纽科姆“△”模式[2]31

参看纽科姆“△”模式,并结合异语创作——文化回译——读者效应传播特征,提出以下假设(见图6):

图6“△”模式下异语创作——文化回译——读者关系

图中大圆圈指代原作者、译者和读者共有的中国文化叙事客体;圈内的两个小圈分别指代作者与读者经由译者文化回译而建立的信息关系,且两圈的重叠处是作者与读者叙事信息的共核部分。“译者是翻译行为的主体(之一)、翻译活动的中心,但并不意味着译者在源语和源语文化、译语和译语文化上也秉持绝对中心的位置。”[18]49正如图6所示,阴影A 指代作者原叙事信息而未被译者回译的信息内容,阴影B 则指代读者从译本为媒质所获取的回译信息。此两类信息的相互独立性显示了在异语创作和文化回译中的信息缺失和错位,而A 和B 两区域的客观存在恰恰为致使原作与译文的信息差异和信息错位提供了前提。

在阅读类似于《大唐狄公案》此类由外籍作家异语创作的文学及非文学译文作品时,读者极易忽视经由译者翻译创作后的信息变量,错误地将回译信息视为原著叙事信息,并将译者文化补译和“叛逆式”改译的信息瑕疵转嫁于原文作者的创作思路,这显然是违背逻辑推理常识的。

五、结语

经过文化回译的文本是经由信息传播媒介——回译译者构建信息传播者与信息接收者完成信息传递和接受的过程的;文化回译的最终目的在于对源语信息的传播传递,以及对异语创作的本族文化信息的文化回溯过程,完成对异语创作的叙事信息跨越文化符号的流通过程,并使之在本土读者受众之间获得信息重生,以及在全新的信息参照系统下确保赋予译本全新的信息生命。

在翻译传播学理论视阈下,异语创作——文化回译的传播过程涉及了多重维度的信息传达和信息反馈。在信息反馈中,受信者不同,则其关注的信息重点则有很大差异。读者在获取译文信息后则展开选择式梳理与剖析,从而逐步构建对译文的自我认识。在信息内容上,信息传达和反馈存在信息错位和失衡,因此本土读者应理清异语创作与文化回译的内在信息换码机制,并熟知翻译过程中信息变量的复杂性,其中某一要素的变化与错位势必引发其他信息要素的变化,那么,本土读者则应遵照对译本信息与原本信息的整体把控,厘清两类信息之间的变量缘起,从而在鉴赏译本信息的同时,也要熟知原本信息原貌,从而弥补译本阅读信息的单一接受方式,进而探知原作者叙事原意与创作动机。