基于植被演替理论的城市废弃地植物景观营造策略*

2020-05-07张云路

于 泽 张云路

北京林业大学园林学院 北京 100083

1 城市废弃地景观营造的必要性

城市废弃地是指曾经作为工业生产用地或与工业生产相关的交通、运输、仓储等用地以及废置不用的场地,如废弃矿山、工厂、码头、工业废料或垃圾的倾倒场等[1]。城市废弃地产生的主要问题是环境污染[2],其不但占用了城市稀缺的土地资源,还对城市的生态环境以及人居环境造成了极大的破坏:一是破坏土壤的生态平衡,场地垃圾本身含有的有害物质通过降水或堆积挤压等各种外力作用渗透土壤,对土壤的生态结构造成破坏;二是污染周围水域,场地垃圾自身的发酵和雨水对场地垃圾的浸泡、渗滤而产生的脏水,会对周围地表和地下水造成严重污染;三是危害空气质量,场地垃圾挥发所产生的有机酸等有害气体对人们居住环境造成危害[3]。因此,对城市废弃地进行改造迫在眉睫,如何使其从消极状态转化为积极状态,变 “废品”为 “珍宝”,在不断更新的城市秩序中获得新生,是目前世界上众多国家城市建设中面临的重大课题[4]。

西方发达国家的一些学者从20世纪60年代起开始关注废弃地[5],现已进入成熟阶段,并有许多成功实例。1972年美国西雅图煤气厂公园原场地为从煤中提取汽油的工厂,土壤污染严重,设计师哈格建议对场地土壤环境进行分析,引进能分解这些污染物的物质逐步清除污染,充分尊重工业废弃地原貌和历史,挖掘工业废弃地的艺术性,使 “垃圾岛”变成工业垃圾的 “文物展览馆”;纽约高线公园原场地为城市废弃高架铁路,公园植被选用场地原生的野生植被,采取植-筑的形式,将保护与创新相结合,形成了漂浮在曼哈顿空中的 “绿毯”。中国近年在城市废弃地修复利用方面发展迅猛,北京第九届园博会场地范围有大面积的生活垃圾场,场地通过地形的处理以及植被群落的构建等手段对场地进行生态修复,使场地形成具有多重功能的生态型公园;上海世博会后滩公园原为一片建筑垃圾遍地的填埋场,特别是黄浦江水污染严重,场地通过人工湿地的营造以及基础设施的构建形成了具有综合生态服务功能的城市公园。

2 城市废弃地植物景观营造原理

2.1 基本思路

目前城市废弃地的植物景观营造方式普遍从景观效果出发,忽视植物对生态环境的修复作用,由于生态环境没有得到修复,场地环境提供不了植被生长所需要的养分,因而植被景观效果不能长久,从而造成建设成本的浪费。

本文提出的城市废弃地植物景观营造是从改善生态环境出发,利用植物景观的营造手段,对城市废弃地生态环境进行修复。该方法不仅有利于城市废弃地构建持续性强的植被景观,还能改善土壤的结构、养分状况和微生物环境,进而促进整个生态系统结构和功能的恢复[6]。此方法确保最终形成稳定、持久的植物景观效果,达到一劳永逸的目的,减少重复建设对资源和成本的浪费。

2.2 植被演替理论

生态系统演替理论 (又称 “群落演替理论”)认为,演替的动力主要是生物之间及生物与环境之间的相互作用,最早定居的植物改造了环境,从而有利于新物种的定居生存,这一过程一再发生,直到顶级群落产生为止[7]。植物群落演替根据其基质性质的不同分为原生演替(primary succession)和次生演替(secondary succession)两种类型[7],原生演替是指植被在裸地上的形成和建立过程的演替,次生演替是指植被在受到内外干扰后的恢复或重建演替,无论何种演替,其实质是群落的重新组织。植物种群作为生态群落重组的基础,其生命演化进程、种群动态、竞争的相互作用、营养动态、群落的组织结构变化构成了群落演替理论的基石。

因此,依据群落演替理论进行人工干预加速植被恢复可避免在生态环境条件不成熟的情况下,试图一步到位将退化生态系统恢复到退化前的水平,避免群落间竞争关系紊乱、促进效率低下等问题造成的资源浪费。进而促使修复中的植物群落能够减轻干扰而向顶级方向发展,恢复其原有的结构和功能,最后演变为稳定的顶级群落。

2.3 城市废弃地植物群落演替的动态管控

群落在演替过程中呈现出不同物种相互替代,由此产生群落在结构组成和功能等方面的差异[8],群落每时每刻在空间、结构上均发生着改变,是一个动态开放的生命系统,群落演替的终点是顶层群落的形成与稳定,该群落在出生率与死亡率、能量输入与输出等方面达到均衡[9]。因此,利用植物群落的演替对城市废弃地进行植被景观营造将是不断变化的过程,场地内植物生长条件也在不断改善,不同的恢复阶段对植物种植的要求也不一样,要对植被重建分阶段进行,一般根据植被生长状况分为前、中、后3个时期,先对场地的植物生长条件进行详细的调查分析,再依据不同植物的生长习性合理分配种植时期,循序渐进地进行分期建设,促进城市废弃地的生态恢复与景观绿化。

1)前期。城市废弃地由于受到长期污染,土壤环境的破坏程度也较为严重,在初期不宜对场地进行过多的人工干预,应充分利用自然做工和尊重自然,同时适当地人工引入豆科植被和抗性较强的乡土草本植物,以帮助土壤进行改良,为中后期引入植物创造良好的土壤环境[10]。根据场地污染程度的不同,修复时间为1~2年不等。

2)中期。经过前期的恢复,土壤毒性减轻、肥力增强,土壤环境得到一定程度的改良,具有大面积种植适应性较强的草本植物和灌木的能力,此时可进行草本和灌木的大面积种植,且可适当引入少量抗性强的浅根系乡土乔木树种和次生演替较快的先锋树种。同时,还可进行景观效果的打造,构建植物景观基础。植被栽植时需注重乔灌草搭配的景观效果,可适当栽植观赏性植被以及进行大规模的景观绿化,修复时间为2~5年。

3)后期。恢复后期场地的整体环境得到改善,新的生态系统已初步形成,此时选择具体的树种时要充分考虑到树种特性和废弃地生态恢复后的最终绿地用途等,构建以自然群落栽植为主的近自然或类自然植物景观[11],以有效推进废弃地植被群落的发展与稳定。

3 城市废弃地植物景观营造实践—以北京石景山衙门口绿地为例

3.1 研究对象

项目地位于北京石景山区衙门口,是石景山区重要的公园绿地,地块面积98.63 hm2。项目实施场地为北京城市废弃地景观营造的试点地区。由于场地原为棚户区,生活垃圾的不正确排放本就对土壤环境以及植被生长环境产生了严重的破坏,拆迁后产生的建筑垃圾长时间的堆叠更加重了破坏程度,场地内部几乎无乔木生长,仅存少量的灌木以及地被,且生长状态不佳。场地内部亟需进行植被景观营造。

3.2 植物种类的选择

所谓植被是指在地表覆盖的植物群,通常指一片植物 ,是一个地区植物群落的总体[12]。植被是营造植被景观的基础工具,衙门口绿地规划项目拟选取乡土树种和潜在自然植物相结合的方式进行植物群落搭配。

乡土植物作为与当地自然条件 (尤其是气候、土壤条件)及培育环境具有天然适应性的树种[13],具有较强的抗逆性,而且成本低、种类多、易栽培,在生态建设中具有其他植物不可替代的优势[14],一些乡土植物甚至还有提高土壤肥力的功效。应用乡土树种进行绿化,可以打造地方性景观,形成地方性特色。

基于以上植物选取原则,本项目在植被景观营造中选择的植物种类如下:1)常绿乔木——油松、白皮松、华山松、桧柏、侧柏、青杄、白杄、龙柏、矮紫衫、辽东冷杉;2)落叶乔木——槭树类 (元宝枫、色木槭、茶条槭、复叶槭、鸡爪槭)、栎类 (蒙古栎、辽东栎、麻栎、栓皮栎、槲树、槲栎)、椴树 (紫椴、蒙椴、糠椴)、梓树、楸树、黄金树、丝棉木、刺槐、国槐、臭椿、香椿、千头椿、白蜡类 (绒毛白蜡、小叶白蜡、洋白蜡、大叶白蜡)、杨树雄株、流苏树、灯台树、毛梾木;3)亚乔及灌木——忍冬类 (金银木、郁香忍冬、鞑靼忍冬、雪果)、卫矛类 (栓翅卫矛、胶东卫矛)、绣线菊 (三桠绣线菊、菱叶绣线菊、华北绣线菊、粉花绣线菊、喷雪花)、栒子类 (平枝栒子、水栒子)、丁香类 (巧玲花、小叶丁香、蓝丁香、欧洲丁香、华北紫丁香、波斯丁香、裂叶丁香、白丁香、红丁香)、山桃稠李、紫叶稠李、山楂、山桃、山杏、白花山碧桃、毛樱桃、山荆子、八棱海棠、圆叶鼠李、山茱萸;4)藤本——南蛇藤、金银花、扶芳藤、大瓣铁线莲、野蔷薇、山葡萄、凌霄、地锦;5)草本地被——委陵菜、活血丹、蛇莓、涝峪苔草、青绿苔草、酢浆草、紫花地丁、筋骨草、百里香、车前草、大叶铁线莲、地黄、甘野菊、蓝花棘豆、藿香、黄芩、毛茛、桔梗、紫菀、夏枯草、蒲公英、二月兰;6)新优彩叶——银红槭、银白槭、彩叶豆梨、密枝卫矛、金叶接骨木、金叶风箱果、紫叶风箱果、‘紫霞’黄栌、 ‘金园’北京丁香、京绿白蜡、‘丽红’元宝枫、‘雷舞’窄叶白蜡、‘京黄’洋白蜡。

3.3 植物群落结构的搭配与组合

群落演替是以群落结构变化为表现特征的,群落物种数随演替进行呈上升趋势,组成结构趋于复杂,其中,演替中后期物种最多[10]。适宜的群落物种搭配可以加快土壤质量的改善进程,为了更好地发挥不同植被间的协同作用,最大程度地发挥植物在城市废弃地绿色更新的作用,植被栽种时应注重植物群落结构[15]。本项目运用异龄、复层、混交的种植手法,依据场地及功能需求的不同,力求营造以下3种基本的群落结构。

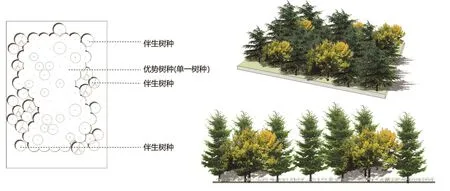

1)近自然异龄林。指由某一优势树种为主体、结合少量伴生树种形成的片林类型,模拟自然群落中优势种群的生长模式。宜选用规格相异的同种异龄乔木为主体,优先选择高干树种或分支点较高的苗木,保证林下充足空间。林下不种灌木,撒播耐阴乡土地被组合,可逐步对游人开放林下活动 (图1)。

图1 近自然异龄林模式图

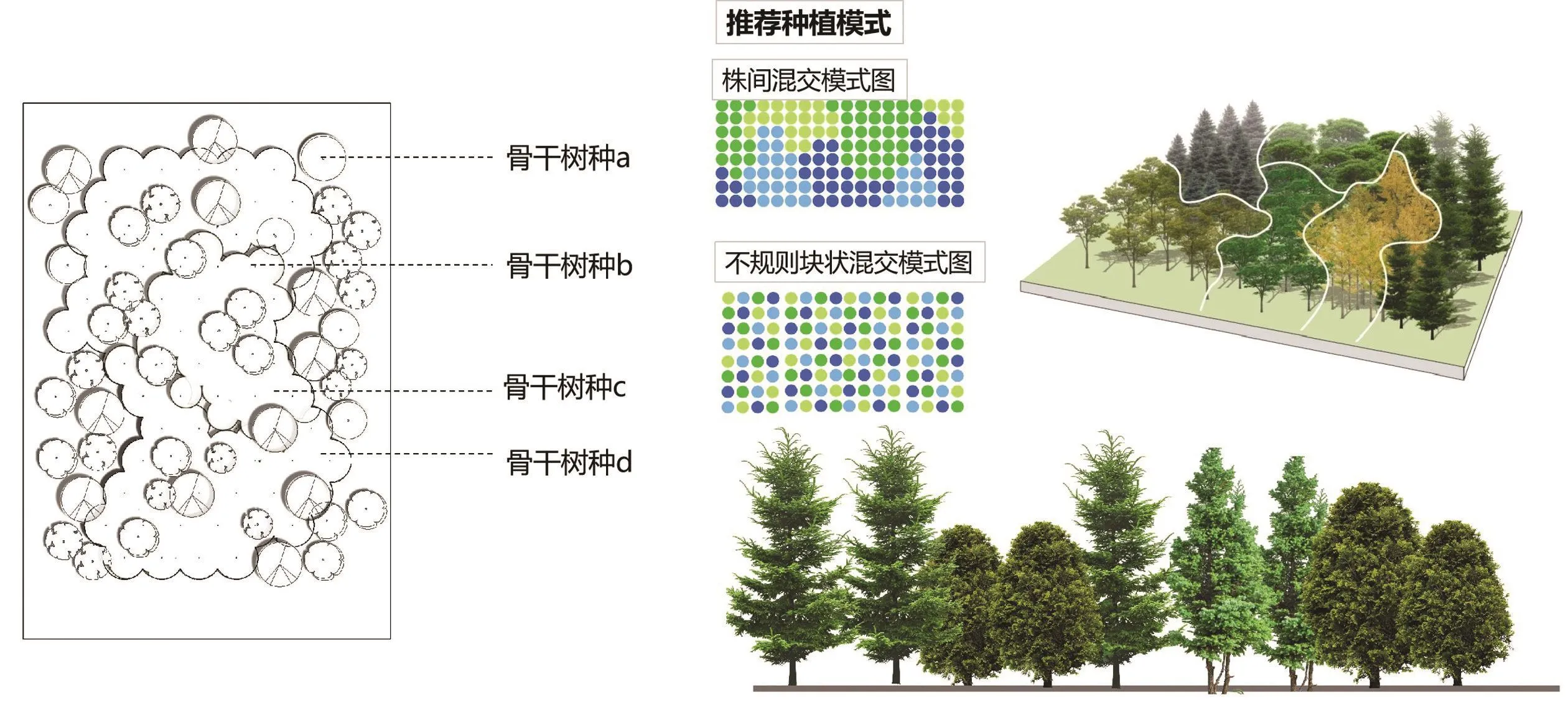

2)近自然混交林。指由多种乔木作为骨干树种混交而成的片林类型,模拟自然群落中种群间的组合生长模式。每种乔木均占有一定比例,数量相互平衡,无绝对的优势种。宜采用株间混交与不规则块状混交相结合的混交方式。同时应注意协调不同混交树种的高度及分枝点高度,形成多层次的林冠线和丰富的林下空间 (图2)。

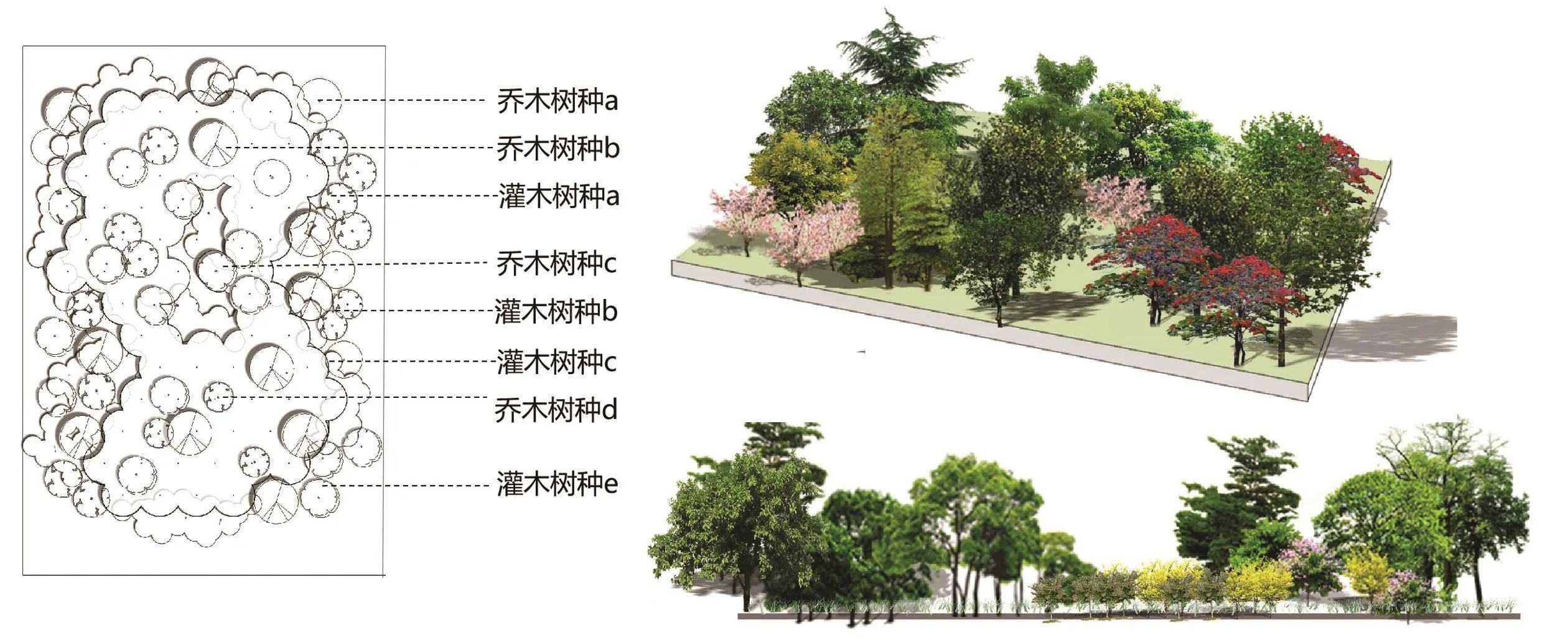

3)近自然复层林。指模拟自然环境中群落演替所形成的复层群落,由多种乔木、灌木及地被相互搭配所形成的,既具备水平层次的自然混交,又具备多层次竖向结构的片林类型。宜由高到低逐层营建:首先,选择多种高大乔木相互混交,形成森林整体的骨架及空间关系;其次,选择环境条件适宜,光线较充足的区域,适当加大树木种植的间距,同时选择小乔木、大灌木、中小灌木等不同层次的灌木合理搭配,形成相互嵌套的灌木组团,丰富中下层林木空间;最后,于林下空地撒播耐阴乡土地被组合 (图3)。

图2 近自然混交林模式图

图3 近自然复层林模式图

4 结语

基于植被演替理论的城市废弃地植物景观营造是在掌握城市废弃地特殊环境条件、了解植物生长习性和群落演替相关理论的前提下,提出的一种集生态修复、环境优化为一体的可持续的城市废弃地植被景观营造路径。对比传统废弃地植被景观营造方式,科学的植被群落构建效果更加稳定、可持续。本项目以期能为我国城市废弃地植物景观可持续营造提供一定的理论参考和实践指导,为推进城市生态修复和绿色修补工作提供了新的思路与方法。