滨水空间活动强度差异中的地形设计*

——以上海后滩公园和徐汇滨江为例

2020-05-07董楠楠胡抒含陈路平

董楠楠 胡抒含 陈路平

同济大学建筑与城市规划学院 上海 200092

1 研究背景

随着城市的发展,人们开始反思与自然的生态关系[1],滨水地带由传统的生产、运输功能区向公众亲水休闲游憩场置换[2-3],人们的期待也从可观转变为可游、可参与。人们对水的亲近欲驱动了滨水地区的修复与改建。防灾已不是护岸设计的唯一标准,营造可接近的 “亲水”空间更是基于生态优先原则的综合考量。在进行具体设计时,驳岸、防洪堤、场地原貌等地形条件便成为了设计的限制和首要问题,而后才能在此基础上进行要素与空间设计[4]。

地形具有骨架、空间、背景、造景、观景、工程等作用,还兼具塑造空间、组织视线、调节局部气候和丰富游人体验等功能。地形主要有4类,即平坦地形,坡地地形和凹、凸地形[5-6]。总结归纳地形对空间的塑造主要体现在空间开合程度 (形成视野的开敞或闭塞感)、空间引导程度 (线性的空间引导与视线吸引)、空间向心程度 (凹凸空间的汇聚性视觉吸引)、空间丰富程度 (组合空间的层次与序列)以及空间律动程度(地表高程界面的起伏变化)[7-8]。

在相关领域,已有研究对景观的环境、社会与经济效益进行景观绩效评价,重点是衡量景观实践的综合性能表现[9-10],而从视觉审美与空间体验出发,对于场地设计实现程度的评价并无一套科学、系统的方法,多为主观观察和问卷分析。针对滨水空间,相较城市公园呈现强烈的带状特征,在防洪等硬性条件下,地形设计决定了整体格局、基础空间利用与功能安排。设计后的场地空间效果影响了人的使用偏好,进而出现场地使用强度的差异。本文以上海后滩湿地公园与徐汇滨江的若干场地作为研究对象,围绕场地设计的本质问题,对承载不同活动强度的场地必要特征及其设计手法进行探索。

2 研究方法

2.1 特征提取

2.1.1 地形空间效果因子提取

通过对文献的整理总结出5类具有主要影响的空间效果程度和其对应的特征。针对滨水空间,根据其与水关系的处理,可提取人们观水、临水程度的亲水感;根据其对防洪高差的处理,可提取地形坡度的陡缓感受和高差变化丰富感;根据其对带状空间层次的处理,可提取向心感、围合感、线性引导感,其中,向心感偏重表达点状吸引与视觉控制。最后总结得到6个空间效果因子,即亲水感 (水的可亲近程度,包括观水、戏水的综合评价)、向心感 (注意力、视线或行为等不由自主被某个点吸引)、围合感 (空间被包围的感觉、空间的开敞和幽闭程度)、线性引导感(注意力、视线或行为等不由自主被某个线性方向吸引)、地形坡度和高差变化丰富感。

2.1.2 小场地选择

考虑空间活动强度还会受到场地功能设置、设施布置、与主流线的关系等多种因素的影响,我们尽量选择功能单一、设施均衡、地形设计特征最强烈且各具特色的小场地进行研究,从徐汇滨江挑选7个场景,从地形处理丰富的后滩公园挑选9个场景。

2.2 数据收集

2.2.1 问卷调研部分

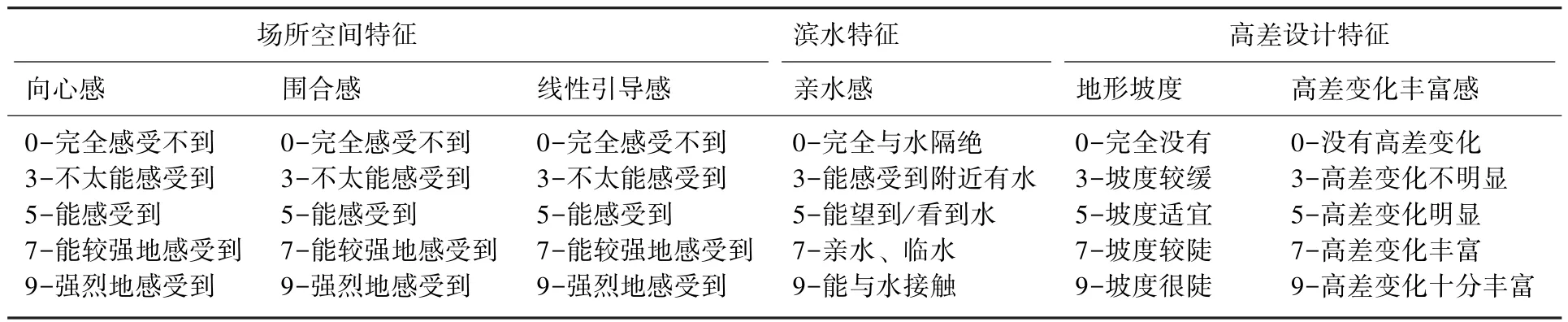

考虑到公众的专业认知差异,此部分以视频配合问卷的形式进行。通过视频的方式对场地空间进行尽量真实记录和表达,选择工作日时段尽量减少人流活动对视频空间感知的影响,从场地各个角度的人视高度环绕并尽量在同一时段完成30 s至1 min的拍摄时长;通过语义分析法建立各因子的评分标准 (表1),设计调查问卷,根据特征的呈现程度给予0,3,5,7,9的分值,并向40位不同背景的公众展开问卷调研。回收问卷后进行数据处理。

表1 各因子的评价标准

2.2.2 现场调研部分

此部分通过现场调研记录场地活动人数和内容,计算小场地的静态、动态活动强度值。场地活动人数、运动强度、场地面积都是影响场地活动强度的关键因素。运动强度可用代谢当量,即MET来表达,MET是以静坐时的能量消耗为基础,表达各种活动时相对能量代谢水平和运动强度的常用指标[11]。由此,定义动态活动强度值为“(∑某项活动MET值×活动人数)/场地面积”;根据MET值,静态活动强度可简化为 “人数/场地面积”。

选择活动密集的元旦下午对场地展开现场调研 (选择与元旦气象、时间等条件相似的工作日为视频拍摄日),统计1min内场地活动情况,统计3次取平均值。

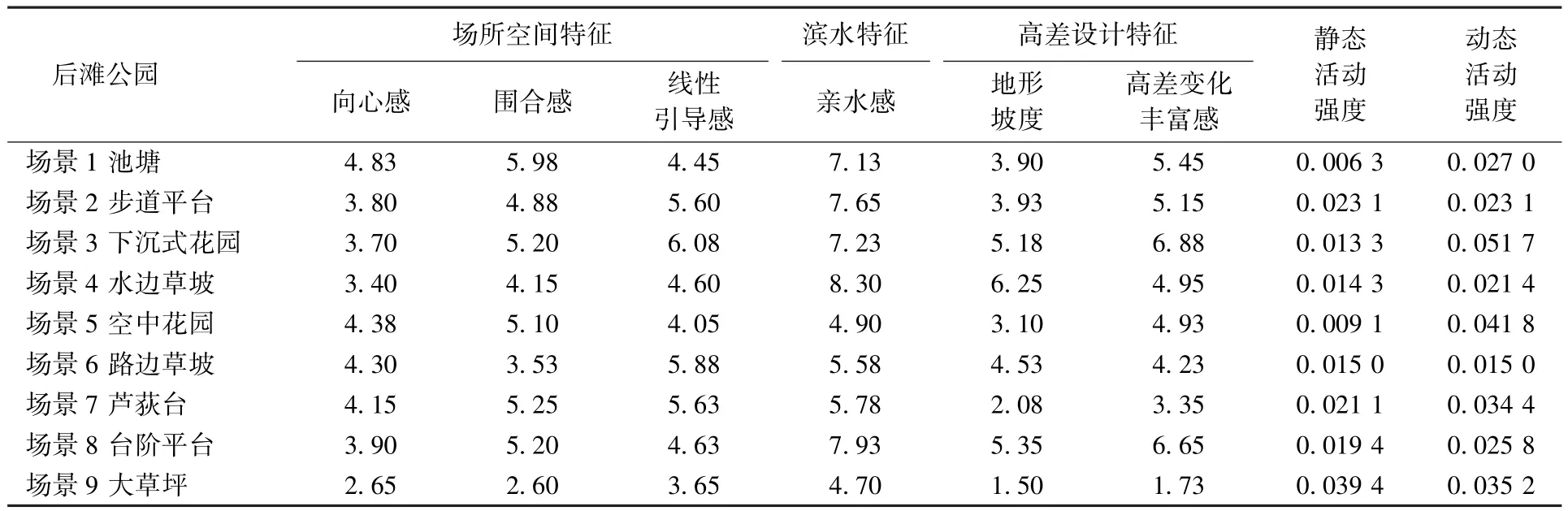

2.3 数据处理

将每个场地的空间效果因子评分分别与其动态、静态活动强度值一一对应,得到数据汇总表(表2,表3),利用MATLAB软件进行最小二乘法拟合求最优解[12]。最小二乘法可以用来寻求一组数据变量之间的依赖关系,这种函数关系称为经验公式。该方法通过调节变量权重大小,使输出数据与原始值的差的平方和最小,求解时可以通过求解矩阵的伪逆直接获得权重。当场景数与变量数相同时,有唯一精确解,当场景数大于变量数时,无精确解,但关系更为准确。

表2 后滩公园各场景空间效果因子与活动强度汇总表

表3 徐汇滨江各场景空间效果因子与活动强度汇总表

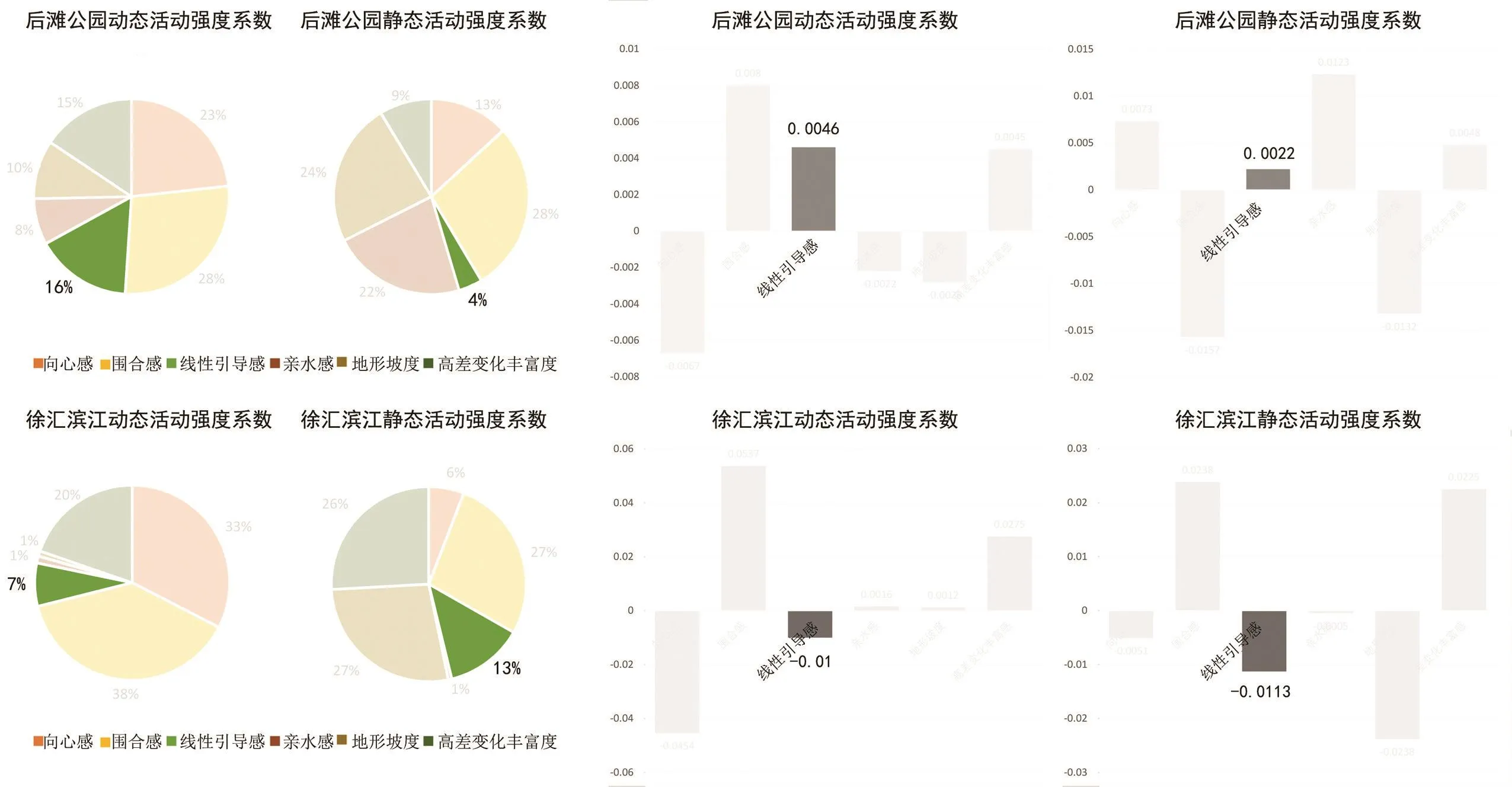

在MATLAB中输入待求表达式:场地活动强度=a1x+a2y+a3z+……+a6m+C(x,y,z……为各项空间效果因子的评分),分别输入后滩公园、徐汇滨江的各组数据编程求解。软件计算后得到以下4个表达式:

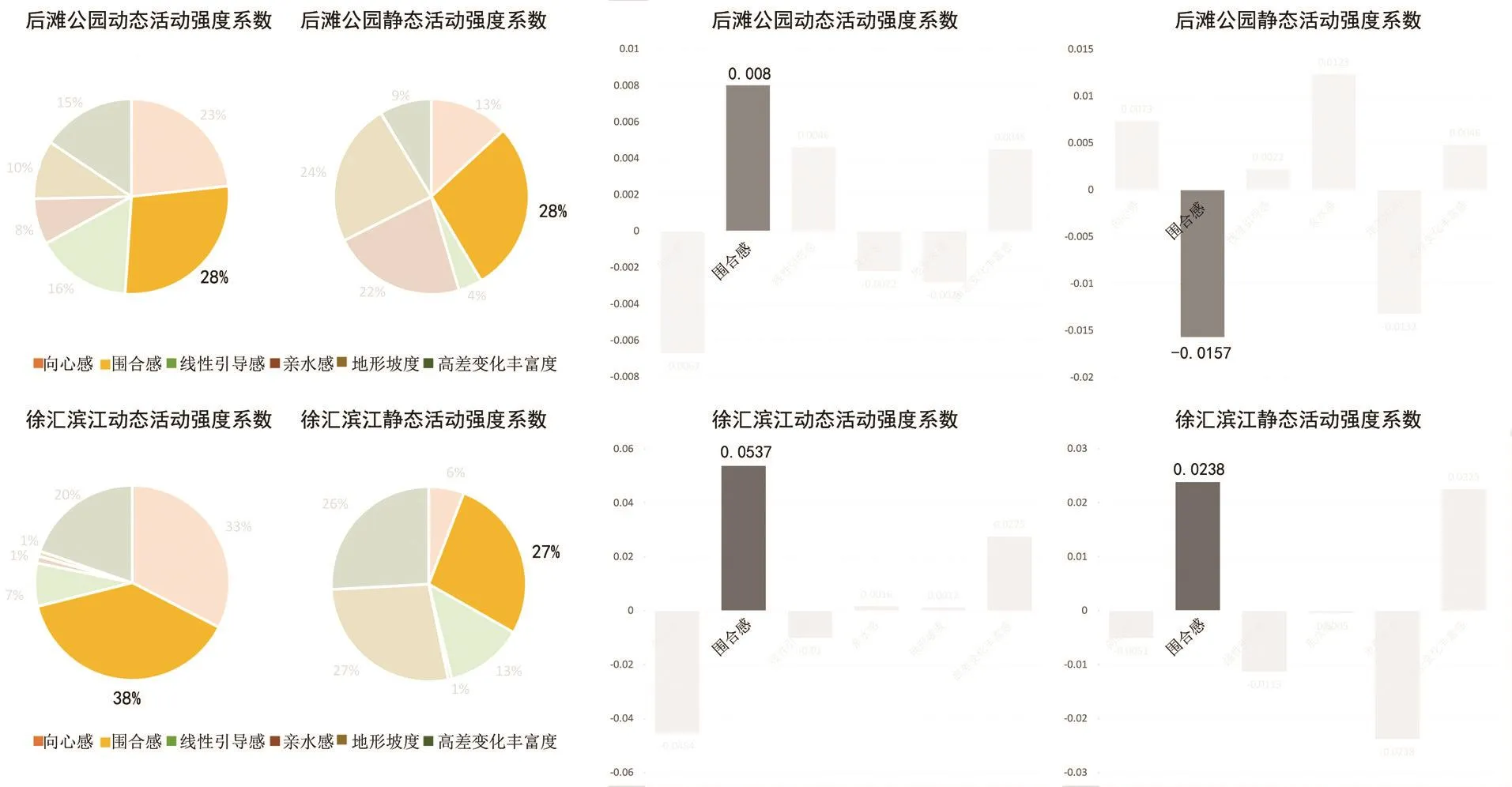

1)后滩静态活动强度HTJT=0.007 3×向心感 -0.015 7×围合感 +0.002 2×线性引导感 +0.012 3×亲水感 -0.013 2×地形坡度 +0.004 8×高差变化丰富感 +C。

2)后滩动态活动强度HTDT=-0.006 7×向心感 +0.008 0×围合感 +0.004 6×线性引导感 -0.002 2×亲水感 -0.002 8×地形坡度 +0.004 5×高差变化丰富感 +C。

3)徐汇静态活动强度XHJT=-0.005 1×向心感 +0.023 8×围合感 -0.011 3×线性引导感 -0.000 5×亲水感 -0.023 8×地形坡度 +0.022 5×高差变化丰富感 +C。

4)徐汇动态活动强度XHDT=-0.045 4×向心感 +0.053 7×围合感 -0.010 0×线性引导感 +0.001 6×亲水感 +0.001 2×地形坡度 +0.027 5×高差变化丰富感 +C。

将样本数据中的空间效果因子值回代入公式中进行准确性验证,可得各活动强度值与样本数据中的活动强度值的偏差关系,整体误差在可接受范围内。

3 结果分析

3.1 总体分析

对后滩公园和徐汇滨江表达式的各项系数进行比较,发现影响两个公园各场地空间效果的关键性因子存在一定的规律。影响两个公园动态活动强度的共性因子为向心感、围合感和高差变化丰富感,影响静态活动强度的共性因子为地形坡度和高差变化丰富感。

3.2 分类分析

3.2.1 场所空间特征

1)向心感。向心感为影响各场地动态活动强度的共性因子与影响静态活动强度的差异因子,且在动态活动强度影响程度中都占据了较大比重 (图1)。向心感作为共性因子,当场地的视觉控制性过强时,将不利于动态活动的自由开展,因而数值越大,动态活动强度越低。推测因后滩场地特征流线感较强,需要向心感(对视觉的吸引、控制性)来引导静态活动在场地上的开展,所以其静态活动强度在向心感上呈现正相关。

图1 向心感系数占比与正负相关性

2)围合感。围合感为影响各场地动态活动强度的共性因子与影响静态活动强度的差异因子,且在影响程度中都占据了最大比重 (图2)。作为共性因子,围合感在一定程度上是对场地的边界限定,对于活动所需的场地选址起重要作用,因此围合感越强,动态活动强度越大。推测因后滩公园本身种植较密集,相比较徐汇滨江以开阔广场为主的场地特征,过于围合会引起空间闭塞,影响人的选择,所以其静态活动强度在围合感上呈现负相关。

3)线性引导感。线性引导感为影响两个场地静态活动与动态活动强度的差异因子,且在后滩全部呈现正相关,在徐汇滨江呈现负相关 (图3)。对在两个场地上开展的活动类型进行统计,后滩的线性活动类型 (如散步、骑自行车等)占比大于徐汇滨江,而徐汇滨江的大范围开展的活动类型 (如轮滑、滑板等)占比远大于后滩,因而推测场地的选取与活动本身的类型有关。徐汇滨江场地上的活动多需要大面积场地才能开展,因此线性引导感越强,活动人数越少,而在后滩场地上多依靠线性空间开展的活动,对线性引导感则呈现了正相关。3.2.2滨水特征

图2 围合感系数占比与正负相关性

图3 线性引导感系数占比与正负相关性

图4 亲水感系数占比与正负相关性

亲水感为影响两个场地静态活动与动态活动强度的差异因子,系数的差别体现了两个公园的特征差异 (图4)。徐汇滨江在设计中亲水特征不明显,除漫步能远眺江面外,其余小场地与水的互动性较弱,未能激发人们对亲水活动的偏好与追求,因此其影响程度小、系数占比小;后滩公园引入内河系统[13],亲水空间为小场地设计重要部分,因而影响程度较大。但由于在设计时缺少对多样性动态戏水活动的构思以及近年来水质一般,后滩的亲水活动局限于静态的观水,对空间使用的时长和活动强度较低。后滩动态亲水活动在开发、维持上的欠缺使场地亲水感增加的同时,静态观水活动强度大幅增加,而动态活动强度却稍有下降。

3.2.3 高差设计特征

1)地形坡度。地形坡度为影响两块场地静态活动强度的共性因子 (占比较大)与影响动态活动强度的差异因子 (图5)。坡度使底面不平整,不易形成安全的停留空间,因而地形坡度越陡峭,静态活动强度越低。对于动态活动强度而言,后滩较多是软质自然坡,不如徐汇滨江硬化处理的地形坡度对动态活动的容纳能力强,其更注重公共活动空间的开发[14-15],因而出现差异,不过系数占比均不高,不是主要影响因子。

2)高差变化丰富感。高差变化丰富感为影响两个场地静态活动与动态活动强度的共性因子,且都占据了相当的比重 (图6)。高差变化丰富感能够引起人们对场地的趣味和使用多样性,无论是动态活动或静态活动,都具有较强的吸引力。此外,结合场地特性来说,后滩的高差大多体现在临水栈道和曲径,承载了游客的较多行走活动,因此动态活动强度中高差变化丰富感系数所占的比重比静态的大;徐汇滨江的高差变化丰富之处多为梯级台阶,适合坐息,因此静态活动强度中高差变化丰富感系数所占的比重比动态的大。系数占比差异体现了人们的活动类型与高差变化的方式有关。

图5 地形坡度系数占比与正负相关性

图6 高差变化丰富感系数占比与正负相关性

4 结论

本次研究亮点在于建立一套将空间效果与人群感知量化联系的关系式,以辅助分析与评价场地设计。滨水空间局限性强[16],研究结论可辅助设计者从最根本的地形设计入手考虑场地功能安排,在此基础上进行相应的空间要素设计营造场所,提升设计效率。研究所用的方法在于量化场地使用强度与地形营造空间效果之间的关系,可用于描述或评价场地设计的实现程度 (表4)。

表4 场地特征对活动强度的影响

1)为使场地静态活动强度实现目标构思,首先需要考虑地形坡度和高差变化丰富感的设计;而针对动态活动强度时,则需首先考虑围合感、高差变化丰富感和向心感的设计。

2)在场所空间特征中,向心感较弱、围合感较强的空间有利于动态活动的开展;围合感较强的空间能够引导静态活动发生。当在线性场地内营造使人停留坐息的空间时,则需要同时加强此空间的向心感和围合感;若要营造欢快的活动空间,则加强围合感。

3)在滨水特征方面,应对活动内容的滨水依赖性展开思考,设计的亲水空间能容纳多种亲水活动时,提高亲水感才是有效和积极的,同时需要注重工程后续的水体质量维护。

4)在高差设计特征中,动态活动及静态活动都常在高差变化较丰富的空间发生,因为此类空间既有趣又功能多样。坡度陡峭的空间不利于静态活动的开展,建议以高差变化消解陡坡;自然软质的坡面不利于进行动态活动,要在滨水边营造动态活动空间时,需使用硬质铺装。

实验所得结论存在一定季节性因素的影响,如冬季人们会更偏爱在阳光下活动,夏季则喜爱选择遮蔽下的阴凉地,这些偏好因素可能会使围合度等因子的影响程度产生变化。因此,在未来的实验中,可以选择不同季节、气象条件下的活动分布和空间效果评价做多组测评进行综合分析。