基于片区规划的美丽乡村景观设计*

——以聊城市许营镇美丽乡村片区为例

2020-05-07刘雪娇翟付顺于守超

刘雪娇 翟付顺 于守超

聊城大学农学院 山东聊城 252059

“美丽乡村建设”自中共十六届五中全会提出,现已成为中共十八大提出的 “美丽中国建设”及十九大中 “乡村振兴战略”的重要环节,对我国这样一个具有69万多个行政村的农业大国来说,做好美丽乡村的建设与景观规划设计对实现乡村振兴战略具有十分重要的价值和意义。

我国美丽乡村建设的相关研究多侧重于探讨在经济、管理、城乡统筹、文化等层面的现状问题、建设模式、政策建议、制度创新等现实话题,或是涉及美丽乡村建设的理论基础、评价指标体系和相关机制等理论研究[1-5],而对现有美丽乡村景观相关研究稍显薄弱,鲜有关注真正解决乡村长远的发展问题。在我国美丽乡村建设的实践方面,当前的很多设计成果存在一些负面倾向,如乡村的建设形象过度城市化[6-7]、一次性的建设投入无法实现长远可持续的发展、规划重旅游轻产业、无法有效提升当地百姓生活[8-9];此外,很多乡村还存在整体建设水平低、景观特色缺乏、可持续发展能力不足、重建设轻规划等问题。而此类问题除了源于设计或管理上的缺陷,很大程度上是由乡村整体规划意识欠缺所导致。当前个体村庄单独发展的模式过于碎片化、分散化,无法实现地域、部门、参与主体、产业的充分整合,难以发挥集聚效益[10]。

乡村片区,即通过规划手段选取若干地理位置相近的村庄,通过合理规划以实体道路连接,合成一个整体的乡村区域范围。片区建设不仅指在整个片区内统筹整合各项资源,进行集中连片的统一打造;而且强调各村庄之间景观、功能上的联系与互补,在统一布局、统一风格的引领下形成各自特色,兼顾从整体到局部的建设需求。具体到建设方法上,即依据各个村庄的资源禀赋,提出适合各个村庄的建设策略,合理规划建设重点,并通过景观设计方法和产业规划手段将其进行落实[11],促进乡村景观文化性、体验性、经济性的有机统一[12],实现乡村从分散式自由发展到整合式协调发展以及片区经济与环境的协同发展。本文以许营镇美丽乡村片区为例,提出基于片区规划的美丽乡村景观设计策略,以期为今后的美丽乡村建设提供一定的指导、借鉴。

1 项目概况

许营镇美丽乡村片区位于聊城市高新区许营镇,包括6个村庄,分别是新武楼、侯营、宋郎、崔庄、东衣和西衣。片区位于聊城城区东南近郊,距市区约10 km,S710和S329两条省道从北侧贯穿,地理位置优越,交通便利,水利资源丰富。西瓜产业是许营镇的主导产业,已经形成较大的种植规模,具有较高的影响力和知名度。片区中村民大部分以种植西瓜为业,收入和生产生活方式较为稳定。但许营镇美丽乡村片区在建设条件上也存在一些不足,如自然景观平淡、文化底蕴不够深厚,以及西瓜生产的季节性强、观光采摘时间较短等问题。

2 片区建设理念下的美丽乡村建设

2.1 整体把握,统筹规划,实现产业整合与功能融合

为实现对美丽乡村片区的整体把握,需要在确定乡村片区范围时充分结合各项因素,为片区建成后各村庄间功能和景观上的配合奠定基础。本次许营镇美丽乡村建设片区选择的6个村庄基础条件较好、地理位置优越、村庄特色鲜明、往来交通便捷、相互联系紧密。经过对许营镇美丽乡村片区的平面结构、空间结构、产业特色与建设目标进行全面分析,将其总体结构布局与形象定位设定为 “瓜田为基、水系为魂、一带串联、群星闪耀”,并以此设计了美丽乡村片区标志。“瓜田为基”,即充分利用 “万亩瓜田”的形象特征,着重扶持西瓜产业,进行产业升级,使其为美丽乡村建设提供产业支撑,并突出瓜田的景观特色以及西瓜的形象特色,使景观与产业相互呼应。“水系为魂”指的是将流经许营镇的四新河、班滑河与村内坑塘、田间灌渠等丰富的水系进行相互连通,并设闸控制水位,在保持水系内常年有水的基础上,利用水系对景观的提升优化作用,突出聊城东南部的 “水城”特色。 “一带串联”指的是基于 “四新河游憩风光带”的建设工程,将四新河打造成一条具有生态、观光、游憩等综合功能的景观带,利用其串联起周边的万亩瓜田和点点村庄,使这一片区成为一个有机的整体。“群星闪耀”传达的是让建设后的6个美丽村庄和许营镇政府驻地一起,在平面图上形成闪耀在恢宏万亩瓜田中的7颗星星,并在这样的景观格局统领下 “串点成线、以线带面”,实现各村庄科学发展的规划目标。

在此指导下,对乡村片区整体及6个村庄间的连接空间和共享环境进行规划设计。首先,利用侯营村、宋郎村、武楼村紧邻四新河的地理条件,形成多处沿河片区游览入口,利用武楼村、侯营村及东衣村、西衣村与S329、S710省道间的距离优势,形成几处片区车行游览主入口,并依据入口位置和道路现状建设片区的主要通行道路(图1)。其次,建设村庄周边的围村林,完善各村庄间通行道路的路面硬化、植物种植并选取景观节点设置景观小品和标识物,增加通过四新河的桥梁数量,连接各村庄形成片区的环形游览线路。再次,设置一条以 “甜蜜瓜乡”为主题的双系统游览线,串联起乡村片区内西瓜主产区、四新河、班滑河和各村庄,形成以西瓜观光、采摘、生产体验、滨水休闲和乡风民俗体验为主要内容的乡村旅游风景道,并配套设置地面标识、观光巴士停车场、自行车驿站、观光台、西瓜饮品售卖点等。最后,将四新河、班滑河与片区中各村庄内坑塘串联起来,梳理贯通各村庄间的支路水系,在改善水体质量的同时优化水景观效果,营造充满郊野气息的 “生态河流”。

图1 交通线路图

2.2 分类规划,科学选择改造重点,合理分配改造力度

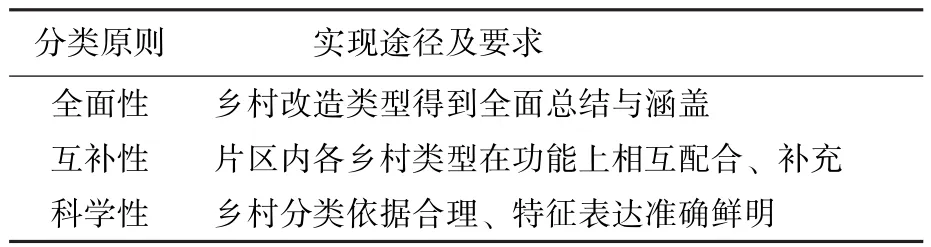

在乡村片区建立的基础上进行下一步的详细规划设计需要依赖于对片区内所有村庄的分类,科学的乡村分类方式则需要基于全面性、互补性、科学性的原则 (表1),为乡村片区实现扬长避短、优势互补的目标做好铺垫。在本次美丽乡村片区的整体规划下,片区内各乡村在经济水平、资源禀赋、场地条件等方面存在差异,为了避免因用力平均、方式单一而使设计陷入教条、流于形式,规划中按照各个乡村各方面的基础条件进行乡村类型的设定及景观设计策略的制定[13-15]。也就是说,将片区内的村庄依据各自特质按一定标准进行分类,再根据其类型对各村庄进行针对性的建设打造,最终使整个片区形成各类型分工明确、各村庄协调统一的整体格局。

表1 乡村分类原则

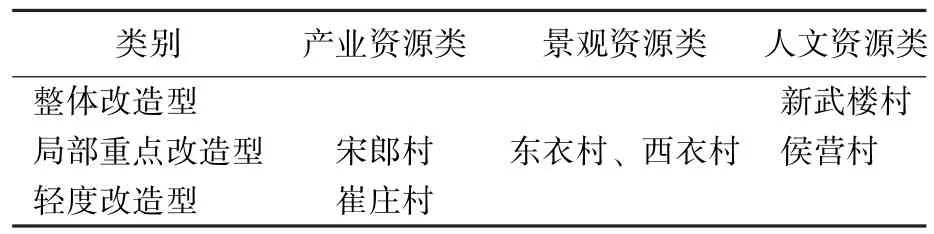

许营镇美丽乡村片区规划分别按照村庄资源水平和建设改造力度对村庄进行分类。片区按村庄资源水平将村庄分为产业资源类、景观资源类、人文资源类。首先,产业资源类村庄主要包括宋郎村和崔庄村。崔庄村周边有多数西瓜大棚,村口建有西瓜交易市场,有一定产业资源,但其地理位置、聚落结构、绿地面积等使其不具备景观发展优势。宋郎村西瓜种植面积较大,有西瓜种苗示范基地、青少年科普中心等 “西瓜文化”设施,产业资源条件较好。其次,景观资源类村庄包括东衣村、西衣村以及宋郎村,其共同特点是村中有水系穿过,利于自然滨水景观的打造。最后,侯营村属于人文资源类村庄,其大量旧宅遗址为乡村民俗文化的挖掘与展示提供了设计素材与建设载体。新武楼村的文化基础较好,聚落结构和体量特征也适合进行人文景观改造,同属于人文资源类的范畴。

因为美丽乡村的建设常受限于地方政府的资金投入情况[16-17],所以在确定各村庄的优势资源类型后,各村庄的景观改造力度就取决于如何实现其景观功能的效益最大化,取决于其旅游发展潜力。该片区规划中村庄依照改造力度分为整体改造型、局部重点改造型和轻度改造型。易于改造、旅游发展潜力强的新武楼村属于整体改造型,局部景观资源较好的侯营村、宋郎村、东衣村、西衣村属于局部重点改造型,旅游开发受限的崔庄村属于轻度改造型 (表2)。

表2 片区内乡村类型分类

2.3 特色设计,挖掘资源优势,打造景观亮点

在整体把控片区规划和分类设置各村改造策略后,各村庄具体景观设计的细化完善同样重要。在本次许营镇美丽乡村片区景观规划设计实践中,方案依据前期对各村的分类分析,对每个村庄进行精准定位,力求打造6个特色鲜明、功能完善、景观优美的魅力村庄。

2.3.1 新武楼:“武楼”美食小镇

新武楼村地理位置优越,紧邻S329省道、四新河以及许营镇驻地,满足旅游和商业开发的基础条件,且村庄规模体量小,建筑排布整齐,具有易于改造的优势。因此,该村的设计目标是将其打造成沿街建筑古朴雅致、美食小店各具特色的文化美食街区。为突显其文化韵味,设计通过挖掘村名中 “武楼”的文化内涵,在街巷东西端各设置一处标志性景观,形成西有戏台,东有楼阁的 “两点一线”格局。中部街道以4~6棵为一组间隔列植行道树,并在商业区设置树池休息区和文化景观小品,优化景观的同时提升游客的游览感受。为突显地域特色,对村内几处餐馆进行了专项设计,并建议在餐馆、超市推出西瓜特色小吃、菜肴、饮品,为游客创造旅游记忆点。加宽S329省道西侧的防护林宽度,在村庄与四新河之间的区域片植乔木,改善生态环境。

2.3.2 侯营:特色浓郁的鲁西民俗村、写生基地、摄影基地

侯营村在地理位置、聚落结构上具备两点优势:一是村庄紧邻四新河,中部有一条狭长的坑塘,布局具有典型的鲁西平原村庄特点;二是侯营村南北向街巷较短,适合开展步行游览活动。在此条件下,方案在疏通中部坑塘与四新河联系的基础上,种植层次丰富的湿生植物形成草坡入水的生态驳岸,强化其生态功能,并通过对滨水建筑、拱桥的改造优化坑塘的景观效果,利用滨水景观为村庄写生、摄影基地的功能设置提供基础。侯营村相较其他村庄最突出的特点是村内老宅较多,且部分相连成片,宅内多种植刺槐、榆树等乡土乔木,具备特色民居保护性改造的条件。因此,设计中将整体改造老宅、旧房作为重点,保护性修复聊城传统特色民居,依据各建筑不同位置、格局、体量分别设置为民俗展览、民宿、农家餐厅等,并选择旧宅成排的南北向街巷建造主题胡同,还依据乡村中人们感情亲密、喜好聊天的习惯设置了有林荫遮蔽的休闲庭院、休憩场地—— “拉呱”小院 (聊城方言中 “拉呱”即聊天的意思)。除此之外,规划建议侯营村与聊城大学美术学院建立联系,将其作为学生的写生基地,并利用浓郁的民俗特色吸引人们前来进行婚纱摄影、影视拍摄等活动。考虑到由此引发的人流聚集,方案在不破坏乡村原有生态格局的前提下在村内布置了多处文化广场、服务中心、客运站、停车场等服务设施,为游客提供便捷的服务。

2.3.3 宋郎——西瓜小镇、垂钓小镇

相较于侯营村,宋郎村在自然要素上同样具备紧邻四新河、村中有水系贯穿的特点,同时其西瓜产业特色更为鲜明。因此,宋郎村也是先优化滨水景观环境,并将村内游憩场地与规划中的四新河游憩广场相连接,增强其便捷性和可达性。为丰富功能和突出特色,在池塘南岸设置了垂钓台作为游客垂钓场地,将池塘北部的几处滨水建筑改造为 “农家鱼馆”滨水餐厅,定期举办钓鱼比赛,聚集人气。同时,规划设计中依托宋郎村集中的西瓜产业和现已建有的西瓜种苗示范基地、青少年科普中心等,优化现有设施,建设西瓜博物馆等,突出产业文化属性,并在部分街道和老院落中集中展示西瓜文化,在村内形成浓郁的西瓜文化氛围。出于产业支持方面的考量,规划则准备对村外西瓜大棚进行升级改造,并在村庄附近设置具备采摘功能的有机水果、蔬菜大棚,并引导农民种植优质苹果、樱桃、山楂等形成采摘果园。在大棚间设置棚间绿地,种植萱草、油菜、金银花、油用牡丹等具有观赏价值的经济花卉,提升生产区域的环境状况和景观效果。通过特色景观和产业的相辅相成,吸引城市游客前来观光采摘,增加经济效益。

2.3.4 崔庄:新农村建设示范村、西瓜电商示范村

崔庄村是一个经过几年扶贫工作由贫困村转变而成的特色新型农村,村庄距离四新河较远,布局规整,村口建有西瓜交易市场,具有一定产业发展优势。因此,崔庄村的改造策略为在进一步改善村容村貌和完善设施条件的基础上,利用村庄中部的文化墙和村史馆,展示其旧貌换新颜的历程,突出其 “新农村建设示范村”的形象。设计中选择聊城地区长势较好的乡土树种与花灌木对村庄进行道路绿化改造,并改良村庄水系环境和水体质量,提升村庄整体人居环境状况。在产业规划中,利用建成的西瓜市场,扩充现有市场规模,通过政策扶持与技术支持,鼓励农户大力发展西瓜电商业,建设 “西瓜淘宝村”并力争成为电商示范村。同时,对村北现有的西瓜收购站进行扩容升级,建成区域性的西瓜收购基地,助力西瓜产业发展。除对西瓜产业的强化外,在村庄周边发展优质果树、葡萄等采摘种植业,延长乡村游的观光期、采摘期。

2.3.5 东衣、西衣村:鲁西平原上的江南水乡

东衣、西衣村距离四新河较远,但北侧距离省道较近,出入较为方便。东衣、西衣两村庄在平面形态上成一整体,仅以一水渠相隔,另一水渠横穿东衣村、西衣村中南部,民居形成了滨水而居的布局;西南部水塘前身为养鱼塘,尺度较宽,北侧临路,南侧与建筑相邻,具有和江南水乡相似的景观特征。设计中充分利用池塘面积大、长度长、尺度多变的特点,力求将其打造为独具特色的 “鲁西平原上的江南水乡”。首先,保留原坑塘周边的大乔木,沿岸种植迎春、碧桃等花灌木以及水生植物,加强生态性的同时丰富其植物景观层次;其次,按照江南水乡的布局特点对池塘沿岸进行局部改造,南侧建筑向水开窗开门,利用栈道、台阶和水建立联系;最后,设置少量硬化场地,点缀亭廊等游憩设施,使这一区域成为村庄的休闲中心、游憩中心、景观中心。另外,选取几组院落通过建筑外部改造强化其聊城民居样式,内部改造成具有接待功能的茶馆、酒吧、餐厅、商店,在保留传统韵味的同时活跃商业气氛。

3 结语

“美丽乡村”作为一个在经济、政治、文化、社会、生态等多方面有标准有要求的综合概念,其景观设计成果是一个多方元素共同影响的产物。本文提出乡村片区建设途径以及基于片区规划的美丽乡村景观设计策略不仅能有效解决乡村个体碎片化建设带来的一系列问题,还可以使乡村在符合多方发展需求的前提下展现出其原本的美。而这要求设计师充分控制整体、细化局部、把握好整体与局部的关系,在全面分析的基础上因势利导、因地制宜,对现有资源物尽其用,对现状缺陷合理弥补,使规划层次分明、村庄间配合相得益彰。当前形势下想要实现全国范围的美丽乡村全面建设,仍是任重道远。这期间不仅需要在规划设计环节不断反思总结,也需要科学高效地应对产业运营、景观维护等后续问题,如能实现乡村景观建设与农业发展、旅游开发等多方产业的融合,满足政府、村民、游客多方需求的平衡,才会探寻到美丽乡村的可持续发展之路。